Dans un article demeuré célèbre l’historien de l’art Heinrich Wölfflin débuta par cette phrase :

« À la question de savoir s’il pouvait constater, chez la femme de la gravure de Dürer appelée Mélancolie, des symptômes d’une maladie psychique déterminée, un psychiatre célèbre, dont l’œil est tout particulièrement exercé pour reconnaître l’aspect extérieur des maladies, m’a répondu par un “non” pur et simple1. »

Prenant prétexte de cette anecdote liminaire, Wölfflin s’efforça de démontrer dans la suite son étude que la représentation de Dürer se référait à des considérations nosographiques et à des idées qu’il identifia comme étant celles de l’humaniste Marsile Fiscin, et que dès lors, cette mélancolie avait davantage à voir avec la très complexe théorie des humeurs (l’atra bilis, en l’occurrence) qu’avec des typologies cliniques contemporaines. Cet épisode a souvent été invoqué par les historiens de l’art cherchant à congédier les analyses psychologiques coupées de toute historicisation de leurs concepts – et ce faisant à critiquer les velléités d’analyse des œuvres d’art venant des acteurs de la psychologie au sens large –, mais a aussi servi de mise en garde méthodologique vis-à-vis des pièges que recouvre le dialogue entre histoire de l’art et psychologie, qu’il s’agisse des travers inhérents aux psychologisations réductrices comme aux usages naïfs d’outils d’analyse psychologique par des historiens. Enfin, rappelons qu’à l’époque où Wölfflin rédige ses lignes, Aby Warburg, cette autre figure tutélaire de l’histoire de l’art dont le projet d’une iconologie refondée et étendue aux confins du visuel s’est révélé par la suite capital, a entretenu des rapports plutôt curatifs qu’intellectuels avec la psychologie, suite à sa crise de psychose survenue en 1918, nécessitant son internement à la clinique Bellevue alors dirigée par le psychiatre Ludwig Binswanger. De prime abord donc, le dialogue entre les deux disciplines paraissait assez mal engagé.

Si l’on porte un regard rétrospectif sur son histoire, notre discipline s’est constituée comme un espace d’investigation appartenant au champ des sciences humaines et sociales, prenant pour objet d’étude un ensemble d’artefacts extrêmement variés (plus généralement appelés œuvres d’art), ramenés dans leur contexte historique et culturel d’émergence ainsi que dans la trame d’interactions et de processus sociaux dont ils sont le résultat et le signe. Roland Recht, professeur au Collège de France a souligné2 que le travail de l’histoire de l’art reposait sur une double détermination, celle de l’histoire et de ces méthodes d’une part, ainsi qu’une autre le rapprochant de la tradition herméneutique. En d’autres termes, l’histoire de l’art gravite autour du noyau des sciences sociales (anthropologie, sociologie, histoire) avec lesquelles elle partage un positionnement épistémologique de type empirique, ce qui suppose (en paraphrasant le sociologue Jean-Claude Passeron3) que les historiens de l’art produisent des assertions dont le régime de véridiction est garanti par l’observation du monde empirique4 qui gouverne dès lors le mode d’administration de la preuve. Par ailleurs, l’histoire de l’art participe traditionnellement des humanités littéraires, puisque les historiens de l’art ont pour principal objectif de forger des interprétations à propos d’œuvres d’art, d’objets ou d’édifices tout en ne dérogeant pas à l’historicité qui fonde leur sens. De plus, pour ce qui relève de l’organisation de la recherche et de l’enseignement, l’histoire de l’art est subdivisée en différentes ères historiques5, elles-mêmes subdivisées en spécialisations plus fines en fonction de périodes et de foyers culturels plus resserrés6, ou d’objets particuliers de l’enquête historique7. Enfin, le champ académique de l’histoire de l’art est évidemment un lieu de bricolage8conceptuel permanent, conséquence des divers phénomènes d’acculturation scientifique liés à la vie sociale des idées, et se structure au gré des oppositions théoriques et méthodologiques toujours en évolution9, ce dont témoignent la recherche historiographique et les différents débats qui rythment la vie de ce champ scientifique et de ses acteurs.

Une fois passées ces quelques remarques éclairant la démarche générale de l’histoire de l’art, revenons au sujet de cet article, soit la manière dont les historiens de l’art ont envisagé et envisagent la psychologie, en nous penchant sur les enjeux inhérents aux différentes formes et possibilités de rapports entre histoire de l’art et psychologie : le caractère auxiliaire de la psychologie dans l’histoire de l’art, l’éventuelle complémentarité des deux approches, certains airs de famille, voire leurs conflits. J’ai choisi de concentrer mon propos sur le siècle passé, puisque c’est durant celui-ci que le dialogue a été le plus fécond du fait de l’autonomie relative des deux disciplines au sortir du XIXe siècle, sans pour autant chercher à rédiger une histoire croisée de celles-ci. Pour ces différentes raisons, j’ai tenu à interroger ces relations à travers trois angles recoupant trois domaines d’étude communs aux deux disciplines, à savoir les questions d’interprétation, de forme et d’expérience, tout en couvrant plusieurs sous-ensembles du champ de la psychologie : la psychologie sociale, la psychanalyse et les sciences cognitives au sens large.

Sous l’angle de l’interprétation, l’impulsion freudienne

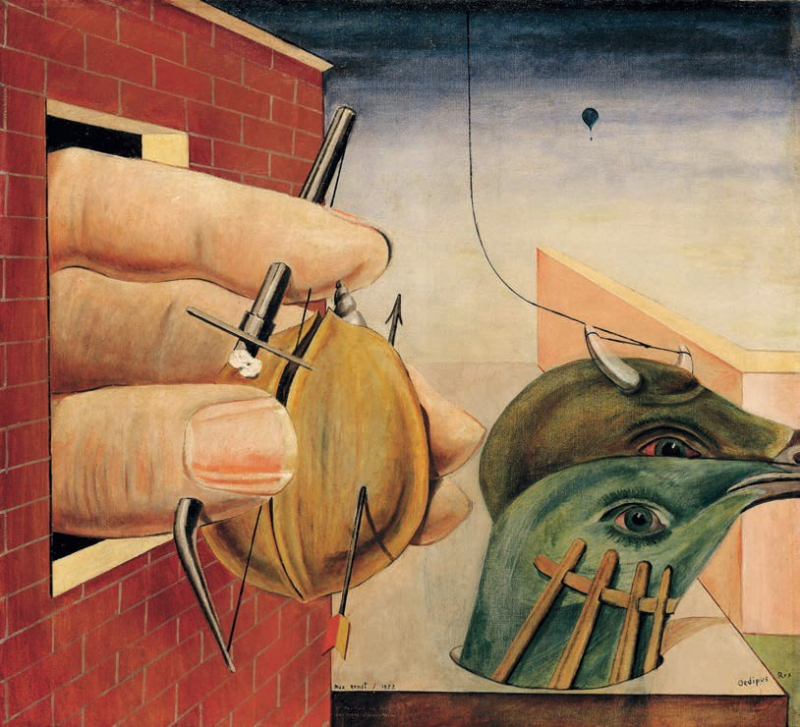

Regardons le tableau de Max Ernst reproduit en fin d'article et intitulé Œdipus Rex. Réalisé en 1922, soit deux ans avant la publication du Manifeste du Surréalisme par André Breton avec lequel il est en contact, il augure de ce que pourrait être le pendant pictural de la poétique surréaliste, revisitant en les associant les répertoires iconographiques propres au bestiaire fantastique et ésotérique de Jérôme Bosch et à la « peinture métaphysique » de Giorgio De Chirico. Déconstruction du réalisme académique, effets d’occultation, dé-mesure (métonymie visuelle de l’hybris) et hétérogénéité des échelles, procédés de décontextualisation et de réification visuelle sont autant d’éléments qui renforcent la sémiotique de l’image surréaliste entièrement gouvernée par le règne de l’analogie10. Convergent donc exemplairement dans ce tableau, une « esth-éthique » caractérisée par un projet de refondation d’une pensée et de comportements sociaux dégagés de l’aliénation bourgeoise comme de la tradition rationaliste11 dont les surréalistes vont faire le procès permanent, mais aussi le mythe grec d’Œdipe revisité par Sophocle et devenu l’une des pierres angulaires de la psychanalyse freudienne, et qui leur tient lieu d’adjuvant dans cette mise en accusation. Véritable théâtre intérieur dans lequel le nœud que je viens d’évoquer est inextricablement tissé, l’œuvre articule différents éléments symboliques, parmi lesquels on peut repérer les métaphores visuelles du transpercement, de l’enfermement, de l’entrave ou du couple, participant d’une abolition tapageuse de la distance entre le rêve et l’expérience vécue. Mais le principal intérêt de cette toile pour notre propos tient au fait qu’elle propose un contrat interprétatif d’un genre relativement explicite : l’œuvre suscite la projection, voire le transfert, et se présente comme un espace mental configuré en un conflit psychique énigmatique (l’énoncé « Œdipus rex » désigne moins le sujet du tableau que le signe de cette convocation analytique). Cette œuvre appelle donc une interprétation double, au croisement de deux regards informés, par l’histoire de l’art et par la psychologie de son époque, l’une et l’autre de ses démarches étant héritières d’une longue et commune tradition herméneutique dans laquelle l’analogie et les tropes jouent un rôle primordial, ce que toute étude de ce tableau ne peut manquer de relever.

Freud s’est lui-même à plusieurs reprises lancé dans des analyses d’œuvres d’art avec plus ou moins de bonheur, déclarant :

« J’ai souvent remarqué que le fond d’une œuvre d’art m’attirait plus que ses qualités de forme ou de technique […]. Toutefois, à mon sens, ce qui nous empoigne si violemment ne peut être que l’intention de l’artiste, autant du moins qu’il aura réussi à l’exprimer dans son œuvre et à nous la faire saisir12. »

Quoique ramenée dans son contexte, la trop grande dichotomie qui s’y lit entre le sujet et la manière ainsi que l’idée de réduire l’interprétation à un face-à-face entre un artiste et un regardeur, ou de n’envisager l’œuvre que comme un véhicule d’accès à la psyché de l’artiste n’ont pas permis à Freud de développer des vues incontestables sur l’art, comme en témoigne la mise au point de l’historien de l’art Meyer Schapiro à propos des analyses de Freud sur Léonard De Vinci13, bienveillante quant à la démarche psychanalytique, mais sévère vis-à-vis de son application à des œuvres d’art (Schapiro reproche notamment à Freud d’avoir une vision univoque et non critique des sources sur lesquelles il fonde son approche). Cependant, durant les quelques décennies où le référentiel psychanalytique a nettement irrigué et dominé l’ensemble des sciences humaines et sociales (entre 1930 et 1970), de nombreux historiens de l’art se sont ingéniés à transférer l’outillage du paradigme psychanalytique non pas seulement aux fins d’une exégèse de la pensée et des tournures psychiques de l’artiste, mais aussi pour tenter de rendre les œuvres à une intelligibilité que les outils d’une herméneutique trop formelle ne permettaient pas de faire ressortir. L’un des piliers de cette démarche, Ernst Kris, fut un disciple de Freud, mais aussi l’un des camarades de l’historien de l’art Ernst Gombrich à l’Université de Vienne, l’un des principaux tenants d’une psychologie de l’art. Kris était donc tout à la fois historien de l’art et psychanalyste, et on lui doit notamment des chapitres14 très importants sur la caricature (co-écrit avec Gombrich) ou un tableau clinique des mécanismes psychologiques de l’inspiration qui ont permis de sortir en partie de la tradition magico-religieuse dans laquelle cette notion était confinée. À l’heure actuelle, l’un des derniers grands représentants de cette tradition est sans conteste Georges Didi-Huberman15, qui articule une herméneutique de l’image extrêmement sophistiquée dans laquelle la psychanalyse prend bonne part. Il n’en demeure pas moins que ce type d’approche est actuellement en net recul16, étant donné qu’un nombre croissant d’historiens se tourne désormais vers les sciences de la cognition, tandis que le degré de familiarité avec les théories psychanalytiques a considérablement baissé depuis une vingtaine d’années, à tel point qu’une forme d’incompréhension plus ou moins grande s’est installée entre la génération d’historiens de l’art rompus à la lecture de Freud, de Lacan, et aux usages d’une sémiologie de type structural et la génération à laquelle j’appartiens, plus prompte à se tourner du côté des approches pragmatistes et cognitives17.

Enfin, en plus d’une attention très grande aux dispositifs figuraux et aux mécanismes de l’analogie, l’autre point commun qui sous-tend les stratégies herméneutiques respectives de la psychologie (notamment la psychanalyse) et de l’histoire de l’art n’est autre que le paradigme biographique, héritage de la tradition de la pensée européenne moderne faisant de l’artiste une figure du sujet transcendantal humaniste. Ainsi, depuis Vasari et ses Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes (1550 et 1558), l’histoire de l’art s’est sédimentée autour d’une conception particulière de l’œuvre d’art (visualité, objet, unicité) et autour d’une enquête largement tournée sur le modèle biographique, comme le prouvent l’importance des études monographiques au sein de la discipline18, ainsi que l’établissement de typicités subjectives que recouvrent en partie les notions de « style », de « manière », ou de « trajectoire artistique » couramment employées par les historiens de l’art. Cependant, en plus de la relative disjonction d’avec la psychanalyse, l’histoire de l’art tend désormais à se détourner des études strictement monographiques, pour des raisons qui tiennent essentiellement aux profondes mutations du champ artistique comme des sociétés contemporaines depuis une cinquantaine d’années.

Les formes de la forme : entre morphologie et vie sociale

Au tournant du XXe siècle, les typologies formelles et les méthodes élaborées par les historiens de l’art afin de décrire, classer et penser les artefacts esthétiques ne sont pas tant éloignées des modes de classification cliniciens, ainsi que la démontré l’historien Carlo Ginzburg19, dans le sillage de qu’on appelle le connoisseurship en histoire de l’art, sorte de méthode d’attribution20 reposant sur une connaissance de la généalogie des variations sémio-matérielles, même épiphénomènales, en prêtant autant d’attention aux éléments les plus remarquables qu’à ceux les plus enclins à n’être pas remarqués, selon le registre symptomal du diagnostic. Cette voie est à l’origine d’une approche plus intensément morphologique que discursive21, qui ne rechigne pas à recourir à des connaissances informées par les théories gestaltistes ou la description de mécanismes psycho-physiologiques dans le cadre d’une psychologie des formes artistiques22, ainsi que tenta exemplairement de le faire Gombrich tout au long de sa carrière.

D’autre part, pour en revenir aux tentatives initiales de Freud citées plus haut, et contrairement à ce qu’on a coutume d’entendre à leur propos, les œuvres d’art ne se résument pas à un face-à-face entre une auteurité artistique et une réception visuelle, et ne sont donc pas solubles dans ce type de partition sociale binaire. Le sociologue Howard S. Becker a démontré23 que ce que l’on nomme une œuvre d’art est le résultat d’un processus d’interaction collectif complexe suivant les conventions structurant un réseau de coopération qu’il nomme « monde de l’art », dans lequel l’artiste occupe une place, certes importante, mais pas exclusive, ce que de nombreuses études historiques ont corroboré depuis fort longtemps en s’intéressant à la manière dont certains de ces mondes fonctionnent24. Cette hypothèse n’a pas invalidé la démarche biographique qui fonde l’histoire de l’art, puisque Aby Warburg lui-même évoquait son projet d’une iconologie comme une tentative d’établir la « biographie des symboles », c’est-à-dire la manière dont transitent et se transmettent (ou non) des formes symboliques25 (formes, sujets iconographiques ou motifs visuels) prises dans des flux d’interaction engendrant transformations et transvaluations. Il est tout à fait net que cette extension de la biographie de l’individu vers la forme requiert d’envisager les objets comme des sujets dont on peut décrire la vie sociale26.

Dans un autre registre, la fameuse description de la perspective à la Renaissance comme une « forme symbolique27 » par Erwin Panofsky relève certes d’un type de généralisation rationaliste, mais dont les fondements se trouvent moins dans une histoire holistique que dans l’étude de formes profondément individuées.

Plus près de nous, les recherches initiées par Dan Sperber au titre d’une anthropologie de la cognition28 l’ont amené à décrire le processus de l’influence en construisant l’image d’une épidémiologie des représentations avantageuse pour l’histoire de l’art, notamment lorsqu’il déclare, à propos des cas de transmission culturelle :

« La ressemblance entre objets culturels s’explique par le fait que les transformations tendent à être orientées vers des possibilités d’« attracteur » dans l’espace logique des possibilités. […] Dire qu’il y a un attracteur, ce n’est donc pas donner une explication causale ; c’est jeter une certaine lumière sur ce qui doit être expliqué causalement, à savoir une distribution d’objets et l’évolution de cette distribution […]. (Ibid., p.151) »

Par ailleurs, si la sociologie en général et plus particulièrement la sociologie de l’art constitue désormais un domaine parfaitement bien identifié et un auxiliaire régulier de l’histoire de l’art, notamment en France à la suite des travaux de Pierre Bourdieu ou de Nathalie Heinich, il n’en va malheureusement pas de même avec la psychologie sociale, dont les historiens de l’art pourraient pourtant tirer un plus ample profit. Ainsi, il manque encore à l’historiographie des avant-gardes une étude conséquente liée à la théorie et aux dynamiques des groupes en psychologie sociale, ce qui pourrait engendrer un renouvellement des interprétations couramment admises à ce sujet.

Comportements esthétiques et expériences de l’art

Côté psychanalyse, un dialogue fécond s’est noué autour de la notion de « sublimation ». La mobilisation par Jackson Pollock d’un tréfonds pulsionnel lors de la réalisation de ses drippings picturaux29, mérite d’être abordé comme un processus de dérivation de pulsions à des fins esthétiques. D’autres gestes peu ou prou destructeurs dans l’histoire de l’art du XXe siècle ont pu être envisagés sous cet angle, et les mécanismes de la sublimation ont été d’un grand secours pour évoquer les conflits psychiques rencontrés par certains artistes, comme les dessins de guerre réalisés par Otto Dix, ou les actions matérielles des actionnistes viennois30 dont le simulacre ritualisé, offrit symboliquement, une forme de catharsis collective à l’Autriche des années 1960, qui s’était reconstruite sur le refoulement de sa période nationale-socialiste. On peut encore évoquer, à mi-chemin des dynamiques de la résilience et de la sublimation, le récit légendaire du trauma de Joseph Beuys suite au crash de son Stuka, et sa singulière renaissance : l’historien de l’art américain Benjamin H. D. Buchloh a émis l’hypothèse selon laquelle l’artiste tentait de s’accommoder avec la réalité, voire d’échapper à son passé nazi31.

Cependant, il est un domaine relativement récent, à propos duquel les liens entre histoire de l’art et psychologie ont pris un tour relativement nouveau. En effet, depuis les années 1960, des œuvres aux qualités environnementales (au sens psycho-physique) ont vu le jour dans le sillage des happenings d’Allan Kaprow et des pratiques musicales de John Cage, aux États-Unis, ainsi que dans le sillage des installations optico-sensorielles développées en Europe par des artistes tels que Gianni Colombo32. Certes, les mécanismes de la perception ont toujours intéressé au plus haut point les artistes, et à leur suite les historiens de l’art, qui se sont successivement penchés sur les théories de Goethe, puis de Chevreul, etc., et ce jusqu’à épouser pour une large part d’entre eux le point de vue constructiviste (la réalité ne nous est pas donnée, nous la construisons à travers notre expérience du monde). C’est ce parti que choisit de suivre Gombrich dans son analyse du « sens de l’ordre » à propos des arts décoratifs, ou encore lorsqu’il affirme : « Si nous disciplinons et observons nos propres impressions, nous ne manquons pas de nous rendre compte que ce que nous appelons notre vision est sans cesse coloré et façonné par nos connaissances ou par ce que nous croyons voir.33 »

Cependant, face aux environnements sensoriels que sont les brouillards colorés immersifs de l’artiste Ann-Veronica Janssens34, les historiens de l’art contemporain se sont d’abord trouvés relativement démunis. Ni les études mêlant l’approche psycho-physiologique de la vision dans le cadre des recherches formalistes sur l’art optiquo-géométrique, ni les outils classiques de l’iconologie ou de l’herméneutique discursive n’étaient plus d’aucun secours. Alors que les historiens de l’art s’étaient plutôt concentrés sur la psychologie de la création et les mécanismes de la vision, la focalisation sur l’expérience artistique revient à mettre en jeu l’ensemble du corps en mouvement. Certes, les commentateurs du travail d’Ann-Veronica Janssens ont bien relevé qu’il y avait là une tentative de désorienter le spectateur, mais le processus de cette désorientation et les enjeux somatiques et psychiques d’une telle expérience leur demeuraient interdits, faute d’un outillage adapté. Or dans une perspective associant pragmatisme, sciences cognitives et neurophysiologie, de nouvelles recherches émergent journellement dans le champ de l’histoire de l’art35.

Ainsi, le Laboratoire Espace Cerveau, « unité d’exploration » relativement originale créée à l’initiative de l’Institut d’art contemporain de Villeurbanne36, permet à des artistes, des psychologues, des physiciens, des neurophysiologistes, des historiens de l’art, des chercheurs en sciences de la cognition, des philosophes et des anthropologues, de collaborer et de croiser leurs démarches de recherche lors de « stations » conçues comme des séminaires de recherche, et qui s’efforcent de dépasser le concept de représentation en s’interrogeant sur la manière dont l’espace, le corps et la cognition s’agencent et se construisent mutuellement. Alain Berthoz, professeur émérite au Collège de France où il a fondé la chaire de neurophysiologie de la perception et de l’action, a ainsi pu décrire avec précision le rôle du sens gravitaire et du système proprioceptif dans les sensations de dissolution spatiale, d’illimité et de désorientation « somaethétique37 » à laquelle conduisait l’expérience des environnements d’Ann-Veronica Janssens, permettant aux historiens de l’art de renouveler leur approche du rapport à l’espace, en l’axant davantage sur les pratiques d’espace que sur les représentations, ouvrant de nouvelles perspectives particulièrement fécondes pour l’histoire de l’architecture ou des pratiques performatives.

Pratiquer la convergence

Hélas, ce panorama qui n’avait pas de vocation exhaustive fait immanquablement l’impasse sur de nombreux courants de la psychologie comme de l’histoire de l’art, mais aussi sur un certain nombre de points pourtant fondamentaux, comme par exemple la question des procédés heuristiques de la création.

Toutefois, l’une des manières de se dégager… », l’une des manières de se dégager de la double aporie des usages naïfs de la psychologie et des réductions psychologiques, qui caractérise encore le regard de l’histoire de l’art sur les théories et les approches psychologiques, me semble résider dans la collaboration qu’il faut souhaiter toujours plus étroite entre psychologues et historiens de l’art, afin qu’ils travaillent ensemble sur des sujets et des objets communs, plus que sur des axes de recherche communs38, dans le but de renforcer les liens entre les cultures disciplinaires et de forger une connaissance véritablement démultipliée de faits sociaux pris dans toute leur complexité.

Oedipus Rex, Max Ernst, 1922.