Le sens de l’œuvre n’est pas intemporel,

mais « se constitue dans l’histoire même »1.

La communication que nous présentons ici traite moins du statut de l’auteur et de sa fonction dans la société occidentale2 que de sa réception par un lecteur vivant sur l’autre rive du monde méditerranéen, dans un contexte historique précis. Elle devrait prendre sa place dans une vaste étude que nous consacrons à l’analyse de la réception3 des grands noms de la littérature française au Maghreb (Molière, Voltaire, Hugo, Vallès, Malraux, Sartre, Simone de Beauvoir, Camus, Le Clézio, etc.), et ce à travers les manuels scolaires, les études universitaires, les traductions, les articles de presse et les émissions radiophoniques et télévisées. Elle est destinée à jeter la lumière sur la place de la littérature française dans la culture des élites maghrébines, et sur le rôle qu’elle a joué dans l’émergence d’un espace interculturel franco-maghrébin, favorisant le dialogue et les échanges entre les deux rives de la méditerranée4, malgré les conflits qui ont pu les opposer. Second volet d’un diptyque, elle viendrait ainsi compléter toutes ces études5 menées ces dernières années sur la réception du texte maghrébin en France, et en Europe en général.

Nous estimons, en effet, avec Jauss6, que le sens de l’œuvre est aussi le fait du lecteur qui le construit en fonction de son propre « horizon d’attente social7 », et que la véritable histoire de la littérature serait peut-être plus le résultat de ces lectures spécifiques8 et passionnées9 que le produit des analyses savantes et pondérées de la critique universitaire. Ainsi par exemple, la lecture qu’un maghrébin fait de l’œuvre d’un grand auteur10 français inscrit cette dernière dans une autre sphère culturelle, l’entraîne dans une autre histoire, et y dévoile une signification que le lecteur de l’Hexagone n’y aurait pas nécessairement vue.

L’une des « figures d’auteur11 » qui a le plus marqué les intellectuels maghrébins est André Malraux. Son engagement en faveur des « damnés de la terre », selon la formule de Frantz Fanon, son écriture très moderne et sa volonté de ne jamais séparer l’action politique de la méditation sur le destin tragique de l’homme, lui ont valu le respect et l’admiration de l’intelligentsia maghrébine. Rachid Boudjedra12, Mohamed Khaïreddine13, Yasmina Khadra ont souvent souligné, leur dette à l’égard de l’auteur de La Condition humaine, sans toutefois manquer l’occasion de formuler des réserves, sinon des critiques au sujet son engagement gaulliste14.

En Tunisie, dans les années 40, alors que le pays est encore sous le protectorat français, l’image de Malraux auprès des intellectuels tunisiens avait commencé à pâlir : ceux-ci lui reprochaient son silence sur l’oppression que leur faisait subir l’administration coloniale française. L’un des premiers à avoir dénoncé ce silence est le célèbre écrivain et homme politique tunisien Mahmoud Messadi.

Maître incontesté de la littérature tunisienne de langue arabe, auteur, entre autres, du célèbre poème dramatique As-Sud15 (Le Barrage), Mahmoud Messadi a été aussi un homme politique important dans la Tunisie indépendante : il fut, tout à tour, ministre de l’Education nationale, ministre de la Culture et Président du Parlement tunisien.

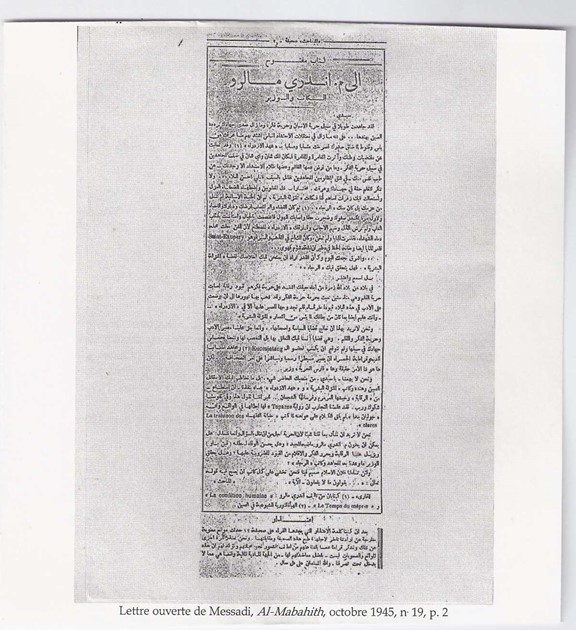

En 1945, alors que la Tunisie était encore sous le protectorat français, il publie dans la 19ème livraison de la revue Al-Mabahith16 (Recherches) qu’il dirige, une « Lettre ouverte à son Excellence André Malraux, l’écrivain et le Ministre17 », en guise d’éditorial. Cette lettre, écrite en arabe, en même temps qu’elle témoigne de l’admiration que Messadi portait à André Malraux dont il s’avère qu’il connaissait d’une manière approfondie et la vie et l’œuvre, retient cependant l’attention du lecteur par l’attitude critique et le ton ironique adoptés par l’intellectuel tunisien vis-à-vis de son aîné français.

Par quoi pourrait s’expliquer la position de Mahmoud Messadi, dont l’œuvre demeure pourtant profondément malrucienne par le souffle héroïque et l’interrogation métaphysique qui la traversent ?

Le contexte politique de la lettre ouverte de Messadi

En 1945, après la Libération, le Général de Gaulle avait appelé André Malraux à faire partie de son gouvernement d’abord comme « Conseiller technique à la culture » (16 août 1945), puis comme Ministre de l’information (le 21 novembre 1945). Mais cette première expérience ministérielle d’André Malraux fut particulièrement brève : il devait en effet quitter ce poste, moins de deux mois après, exactement le 20 janvier 1946, suite à la démission du général de Gaulle.

En dépit de ce Ministère éphémère, la nomination d’André Malraux à ce poste semble avoir fait naître des espoirs démesurés dans les milieux nationalistes tunisiens qui étaient victimes dans ces années 43-45 d’une répression féroce de la part des autorités coloniales.

Les forces militaires germano-italiennes qui avaient occupé une grande partie de la Régence de Tunis entre le 9 novembre 1942 et le 13 mai 1943, placée sous Protectorat français depuis 1881, avaient favorisé le développement du mouvement nationaliste tunisien. Le nouveau souverain, Moncef Bey18, qui accéda au trône le 19 juin 1942, avait alors pris l’initiative de constituer un gouvernement d’union nationale (le gouvernement Chenik) qui comprenait parmi ses membres des figures du Néo-Destour19, le parti nationaliste de Bourguiba : « Durant quelques mois, écrit Béchir Tlili, tout paraissait possible : l’indépendance du pays, l’affirmation de l’identité, voire la reprise des terres et de ce qui a été accaparé par les colonisateurs. Bref, c’était la revanche du colonisé, opprimé et humilié20. » Mais, en mai 1943, l’entrée à Tunis du Général Juin à la tête des troupes alliées devait changer la donne. Les autorités françaises, décidées à restaurer leur pouvoir dans leur « Protectorat », déposent21 Moncef Bey qui est exilé en Algérie le 14 en mai 1943, et le remplacent par son cousin Lamine. Des poursuites sont également engagées contre les Destouriens, accusés de collaboration avec l’ennemi nazi. Cette accusation est sans fondement et ne représente qu’un prétexte pour étouffer le mouvement nationaliste tunisien, car, rappelons-le, c’est l’administration coloniale elle-même qui, sous l’autorité du régime collaborationniste de Vichy, avait invité le souverain tunisien, Moncef Bey, malgré toutes ses réticences, à se montrer bienveillant avec les officiers allemands et italiens22. Il convient aussi de rappeler à ce propos que les positions du leader du Né-Destour, Habib Bourguiba, sur ce sujet étaient sans ambiguïté. Dès 1942, bien que victime de la répression française et emprisonné à Haut-Fort Saint Nicholas, Bourguiba avait demandé aux militants du Néo-Destour, dans sa fameuse lettre au docteur Thameur, datée du 8 août 1942, de prendre le parti des Alliés contre les forces de l’Axe : « Notre soutien aux Alliés doit être inconditionnel23 », écrivait-il. Et malgré sa libération de sa prison française par les troupes allemandes, et l’accueil que lui avait réservé le gouvernement italien24, Bourguiba avait repoussé avec beaucoup de diplomatie leur offre. De retour à Tunis, en avril 1943, il se prononçait dans un tract « pour un bloc franco-tunisien25 ». Dans l’audience que lui avait accordée le souverain tunisien, Habib Bourguiba rapporte en ces termes les échanges qu’il a eus avec Moncef Bey : « Je ne lui ai pas caché que j’ai eu à subir les pressions des puissances de l’Axe… Il m’a confié qu’il avait eu à subir, lui aussi, des pressions analogues et qu’il s’était constamment refusé à les suivre dans la voie où elles voulaient l’entraîner26. »

La destitution du « Bey destourien » a été très mal accueillie par le peuple et les élites qui se sont mobilisées dans une protestation collective. Une pétition à De Gaulle a circulé alors, recueillant, aux dires de Soustelle, « 40.000 signatures27 ». Par ailleurs, une « campagne légitimiste » s’est organisée : elle a été soutenue aussi bien par l’ancien Destour et le Néo-Destour que par la Zitouna28 et les communistes. C’est que le « moncéfisme » est devenu le lien commun de toutes les parties et un slogan rassembleur de tous les activistes. Inquiète, la Résidence réagit avec violence : le 5 juin 1943, « une vague de terreur déferle sur les notables de la Régence » et prend la forme d’arrestations, d’amendes collectives et même d’exécutions à mort29. Des camps de concentration sont implantés dans le sud tunisien, à El Guéttar et à Tataouine, et près de 4 000 nationalistes y sont internés. Cette répression déclenche une résistance armée menée par les combattants nationalistes, les fellaghas, dans le sud de la Régence, et contre lesquels l’armée recourt aux grands moyens comme les bombardements du 28 mai 1944, qui ont fait des centaines de victimes.

Heurté par l’intransigeance des autorités coloniales qui, au dialogue avaient préféré l’épreuve de force, Bourguiba, pour ne pas perdre la face vis-à-vis des militants nationalistes et du peuple tunisien dans son ensemble, décide de changer de stratégie : il quitte clandestinement le territoire tunisien, le 26 mars 1945, pour aller chercher des « appuis extérieurs »30 dans le monde arabe et auprès de ses amis américains31.

Quant aux militants nationalistes qui n’ont pas été arrêtés, ils poursuivent le combat par la voie de la presse. Mais le « Service de Propagande et du contrôle des informations en temps de guerre » veille : la censure intervient sous toutes les formes pour entraver la liberté d’expression et empêcher que les cadres du parti communiquent avec le peuple : suspension de journaux comme El Hilal, El Kifah et El Ittihad ; fermeture d’imprimeries ; arrestation de journalistes. « Devant une censure rigoureuse et tatillonne, les militants publient des feuilles ronéotypées, rédigées à la hâte sur les tables des cafés, des tracts rapides et vengeurs qui pénètrent non seulement dans la Médina mais jusque dans les campagnes éloignées et servent à réchauffer le zèle des militants »32, écrit Annie Rey Goldzeiguer

Même une revue littéraire comme Al-Mabahith dont Mahmoud Messadi est le rédacteur en chef, est affectée par ces mesures de contrôle. Dans le numéro 19 de cette revue, où paraît la lettre ouverte de Messadi à André Malraux, nous voyons le rédacteur en chef s’excuser, à deux reprises – à la page 2 et à la page 12 – auprès de ses lecteurs du retard de publication qu’il impute non pas à des « causes matérielles ou techniques », mais à des « raisons morales indépendantes de notre volonté ». Ce qui laisse entendre que les autorités du Protectorat, et en particulier le service de la censure, ont mis beaucoup de temps avant d’autoriser la publication de ce numéro et de cette lettre ouverte.

C’est donc dans un contexte politique difficile marqué par la répression des milieux nationalistes tunisiens, la rupture du dialogue avec les autorités coloniales et le renforcement des mesures de contrôles contre la presse que le militant et syndicaliste Mahmoud Messadi, qui connaît le combat d’André Malraux pour la liberté et la justice, tant en Asie qu’en Europe, lui écrit cette lettre ouverte où il formule, comme le veut le genre, les doléances des intellectuels tunisiens dont la liberté d’expression et la liberté de pensée sont désormais en danger.

À la différence de la lettre privée dont le statut est personnel et confidentiel, la lettre ouverte est destinée à être publiée33. Même si elle porte le nom d’un destinataire précis, elle est adressée surtout à de nombreux lecteurs virtuels constituant l’opinion publique. Le destinataire de la lettre ouverte n’est pas l’ami auquel on se confie comme dans la lettre privée, mais l’adversaire contre qui l’on proteste, en prenant à témoin l’ensemble des lecteurs et l’opinion publique en général. L’épistolier ou l’auteur épistolier, comme le désigne Roger Duchêne34, ne mentionne son destinataire que pour le récuser.

La publication de cette lettre ouverte par Messadi et le choix de l’écrire en arabe sont révélateurs de la rupture du dialogue entre les Tunisiens et les autorités coloniales.

Comme cette lettre n’est pas connue des lecteurs francophones, nous nous proposons dans cette communication de la traduire, avant d’en commenter la teneur.

Le texte traduit de la lettre ouverte de Mahmoud Messadi à André Malraux

Lettre ouverte à son Excellence M. André Malraux, l’écrivain et le Ministre

Monsieur,

Vous avez longuement milité pour la liberté de l’homme et sa liberté de pensée, et l’écho de vos combats résonne encore en Chine et en Indochine… Comme il restait encore beaucoup d’hommes dans les camps d’internement, profondément atteints par le désespoir et le découragement, sentiments que vous ne connaissiez que trop, alors, exaspéré, vous avez proclamé, sur un ton plein de dérision, à l’avènement du « Temps du mépris35 ». Vous avez transcendé les intérêts de votre patrie et vous avez préféré l’aventure et le défi, conquérant ainsi une place de choix dans les rangs des combattants de la liberté de pensée. Il n’est aucune terre qui ait été gagnée par l’injustice ou sur laquelle se soit abattue la nuit de la tyrannie qui n’ait trouvé en vous, un combattant volontaire vaillamment engagé dans la bataille. Vous n’avez pas dénié à la plume son droit dans votre combat. Vous avez connu, en en faisant le choix, l’humiliation des opprimés et l’oppression des faibles sans défense. En vous, leurs gémissements désespérés se sont transformés en armes de combat, et ce fut alors La Condition humaine. La défaite espagnole n’a pas atteint votre volonté ; elle suscita plutôt L’Espoir36. Puis le destin et la cruauté du malheur s’abattirent sur votre pays, sur les vôtres et sur ceux que vous aimez. Ce fut la première fois que votre sérénité a été troublée et que vous fûtes gagné par l’inquiétude et la peur. Vous prîtes alors le maquis et les loups devinrent vos seuls compagnons. Vous n’aviez pas accepté l’humiliation et l’injustice pratiquées par l’occupant étranger. Le « mépris », que vous aviez simulé, vous quitta alors et le sang des martyrs se substitua au dilettantisme. Vous avez affronté le trépas sans jamais trahir. Et vous eûtes un frère d’armes dans cette doctrine et dans cette conduite, c’était Saint-Exupéry37 qui défia lui aussi le sort, mais qui fut trahi par le destin dans un malheureux « vol de nuit », et ce fut la chute…

Votre étoile brille aujourd’hui comme si le destin voulait mettre à l’épreuve votre fidélité à la cause de la « condition humaine ». Notre « espoir » en vous sera-t-il comblé ?

Ecoutez plutôt ceci et tenez en compte :

Dans l’un de ces pays du Bon Dieu, un groupe de jeunes gens de votre génération dont la liberté de pensée était déjà accablée par les chaînes de la censure, voient leur liberté d’écrire atteinte par le même mal. Depuis des années, la censure tourne en dérision le caractère sacré de la liberté de pensée et pousse l’extravagance jusqu’à soumettre les Lettres dans ce pays à de misérables règlements que nous n’avons plus la patience de supporter qu’en leur opposant « le mépris ». Et vous savez ce qu’il est advenu de votre héros quand il désespéra de « la condition humaine ».

Notre but ici n’est pas de traiter de questions politiques ni des politiciens, mais nous sommes jaloux de l’avenir des Lettres, de la liberté de pensée et de la liberté d’expression. Ce sont là des questions – nous le savons – qui vous tiennent à cœur et auxquelles vous êtes particulièrement attaché. Nous avons suivi avec enthousiasme votre action en leur faveur. Mais nous avons du mal à croire que celui qui fut membre du « Kuomintang », et le combattant de la République espagnole rouge soit devenu le maître officiel et direct de la presse. Mais c’est la vérité, et le « chevalier de la liberté » est maintenant « Ministre38 ».

Votre fonction actuelle, Monsieur, nous importe peu, et c’est plutôt au combattant de la Chine et de l’Indochine, et à l’auteur de La Condition humaine et du Temps du mépris que nous nous adressons afin qu’il nous sauve – s’il peut – de la censure et de « son armée nombreuse et de ses braves chevaliers »…

Cependant, nous disons cela et dans notre âme persistent le doute et le soupçon. Car l’expérience nous a appris que l’histoire de Topaze a ses héros dans la réalité et que Julien Benda n’a pas parlé à tort quand il écrivait La Trahison des clercs39.

Il n’entre pas dans notre propos de solliciter quoi que ce soit, car la liberté est trop noble pour être l’objet d’une demande, mais nous nous interrogeons : Est-il possible que Malraux trahisse son passé glorieux ? Restera-t-il fidèle à son héros Kyo ? Nous débarrassera-t-il de la censure et nous libérera-t-il des chaînes qui pèsent sur notre pensée et sur nos plumes ?

Le Ministre réalisera-t-il ce que le combattant et l’auteur de L’Espoir nous ont promis ?

Si nous nous sommes posé la question, c’est parce que l’islam est profondément ancré en nous et que nous craignons que ne s’appliquent aux écrivains les paroles du Très-Haut : « … ils disent ce qu’ils ne font pas40 ».

Double culture et ambivalence

Cette lettre témoigne de la connaissance approfondie que Mahmoud Messadi avait de la vie et de l’œuvre d’André Malraux, et de l’ensemble de la littérature française en général. Cela n’a rien de surprenant de la part de cet intellectuel qui est très représentatif de « la génération de Bourguiba », cette génération à laquelle appartiennent la plupart des dirigeants du Néo-Destour, comme Mahmoud Matri ou Habib Thameur, et qui jouit d’une solide culture franco-arabe. Messadi n’a-t-il pas fait ses études secondaires au collège Sadiki41, qui est un collège franco-arabe dans lequel ont été formées les élites tunisiennes dans l’entre-deux-guerres ? Et n’a-t-il pas poursuivi ses études supérieures à la Sorbonne où il fut reçu au concours de l’agrégation de Lettres arabes, en 1947 ?

Cette double formation explique le dédoublement du système référentiel dans lequel s’inscrit sa lettre. L’auteur, fortement imprégné de culture occidentale, y renvoie à des faits historiques qui concernent l’Europe et la France comme la guerre d’Indochine, la guerre d’Espagne, l’occupation nazie, la Résistance, et se réfère à de nombreux titres de romans de Malraux et au récit de Saint-Exupéry, Vol de nuit (1931). Pour illustrer l’idée de la trahison des intellectuels, il se réfère à la pièce de théâtre de Marcel Pagnol, Topaze (1928) qui montre la métamorphose d’un modeste professeur, honnête et travailleur en un homme d’affaires peu scrupuleux sous l’influence de la femme aimée. Il mentionne aussi l’essai de Julien Benda La Trahison des clercs (1927) qui fustige, au nom des valeurs spirituelles, les idéologies matérialistes auxquelles se sont convertis les intellectuels. À ces références occidentales, s’ajoutent des références à la situation politique dans laquelle se débat la jeunesse tunisienne et au Coran, dont Messadi cite la sourate 61, « Le Rang », verset 3. Soulignons aussi a qu’il a mobilisé dans cette lettre ouverte toutes les ressources de la rhétorique arabe pour toucher et persuader ses lecteurs. Bannissant le style didactique, Messadi a habilement inséré toutes ces références, dans un discours riche en allusions et en suggestions.

Ainsi les références occidentales sont convoquées à l’occasion de l’évocation des principaux épisodes de la vie de l’écrivain engagé, auréolé à la fois de ses combats mais aussi des exploits héroïques de ses personnages. Procédant comme un hagiographe ou un poète épique, Messadi évoque la vie exemplaire de ce « chevalier de la liberté » qui a combattu sur tous les fronts, n’ayant d’autre souci que de défendre la justice et la liberté des peuples, tant en Chine et en Indochine qu’en Espagne ou en France :

Vous avez longuement milité pour la liberté de l’homme et sa liberté de pensée, et l’écho de vos combats résonne encore en Chine et en Indochine… Vous avez transcendé les intérêts de votre patrie et vous avez préféré l’aventure et le défi, conquérant ainsi une place de choix dans les rangs des combattants de la liberté de pensée. Il n’est aucune terre qui ait été gagnée par l’injustice ou sur laquelle se soit abattue la nuit de la tyrannie qui n’ait trouvé en vous, un combattant volontaire vaillamment engagé dans la bataille.

Suivant la légende que Malraux a lui-même accréditée depuis 1928, Messadi le présente comme un membre du « Kuomintang42 », ce que réfutent aujourd’hui la plupart des biographes de l’auteur, de Jean Lacouture à Olivier Todd.

On note aussi que Messadi ne retient de « l’aventure indochinoise43 » de Malraux que son action en faveur des Annamites, passant ainsi sous silence la déplorable expédition d’Angkor. Faut-il rappeler qu’en 1923, Malraux s’était en effet rendu en Indochine en compagnie de sa première femme, Clara, pour une expédition archéologique. Arrêté pour avoir dérobé des statues dans un site archéologique khmer à l’abandon, il a été acquitté grâce au soutien des intellectuels et des artistes français. Revenu au Cambodge dès 1925, sensibilisé aux problèmes de la colonisation, il prend alors part à la lutte que menaient les révolutionnaires annamites. Il fonde successivement avec Paul Monin l’Indochine et l’Indochine enchaînée, où il dénonce les pratiques odieuses des autorités coloniales.

Par ailleurs, n’ayant sans doute pas à l’époque le recul nécessaire pour juger en toute objectivité l’épisode de l’engagement de Malraux dans la Résistance – ce dernier avait déclaré avoir participé à la Résistance « à partir de décembre 194044 » –, Messadi affirme que l’engagement de Malraux a été immédiat, et qu’il aurait alors mené un combat solitaire, n’ayant que « les loups pour compagnons », ce qui est destiné à dramatiser cet épisode du combat du héros contre l’occupation nazie et à mettre l’accent sur les sacrifices qu’il a consentis

Puis le destin et la cruauté du malheur s’abattirent sur votre pays, sur les vôtres et sur ceux que vous aimez. Ce fut la première fois que votre sérénité a été troublée, et que vous fûtes gagné par l’inquiétude et la peur. Vous prîtes alors le maquis et les loups devinrent vos seuls compagnons. Vous n’aviez pas accepté l’humiliation et l’injustice pratiquées par l’occupant étranger.

Il convient ici de noter qu’il a été démontré aujourd’hui45, et d’une manière irréfutable, que si Malraux s’est engagé en 1940 comme volontaire pour servir dans les chars, qu’il a été capturé par les Allemands et qu’il a réussi à s’évader pour se réfugier en zone libre, il n’est entré cependant dans la Résistance qu’en 1943 sous le pseudonyme de colonel Berger pour commander la brigade Alsace-Lorraine.

Cette lettre ouverte montre ainsi que la réception de la vie et de l’œuvre du grand auteur est largement tributaire en 1945 de la légende qui s’est formée autour de la vie et de l’œuvre de Malraux dans la période de l’entre-deux guerres. Messadi s’est conformé à cette légende, non pas seulement par méconnaissance de l’histoire véritable et de l’aventure indochinoise de Malraux et des péripéties qui ont précédé son engagement dans la résistance, mais aussi parce que cette légende s’inscrit tout à fait dans sa propre stratégie discursive qui consiste à opposer l’activisme de l’auteur pour tout ce qui concerne l’Asie et l’Europe à sa relative passivité, voire son indifférence au sort des Tunisiens. C’est peut-être cette stratégie argumentative qui explique pourquoi Messadi a cherché à simplifier l’aventure scripturale de Malraux en omettant de signaler les œuvres romanesques antérieures à La Condition humaine, comme Les Conquérants et La Voie Royale qui mettent en scène des héros problématiques46, animé par la volonté de puissance et entretenant avec les autres un rapport de domination.

C’est sur l’exemplarité de l’engagement de l’écrivain et du militant infatigable intervenant sur tous les fronts, en Asie comme en Europe, que Messadi a axé son propos quand il cite les grandes œuvres révolutionnaires de Malraux. En effet, pour scander les temps forts de la geste malrucienne, Messadi mentionne La Condition humaine (1933), Le Temps du mépris (1935) et L’Espoir (1937), et met l’accent sur la puissance transfiguratrice de l’écriture romanesque du grand auteur. Pour lui, l’écriture malrucienne se caractérise par sa capacité à changer le sens de l’histoire, comme en témoigne La Condition humaine où la scène tragique des militants communistes jetés dans la chaudière de la locomotive, est métamorphosée en une scène de fraternité héroïque. De même qu’il a transformé dans L’Espoir la défaite des forces de gauche en victoire. S’adressant à Malraux, Messadi lui déclare : « En vous, leurs gémissements désespérés se sont transformés en armes de combat, et ce fut alors La Condition humaine. La défaite espagnole n’a pas atteint votre volonté ; elle suscita plutôt L’Espoir. »

Cette exemplarité de la vie et de l’œuvre de Malraux lui permet de mettre en valeur par contraste, ce qu’il estime être le silence assourdissant et l’immobilisme que montre le romancier devenu Ministre de l’information, en ce qui concerne la jeunesse tunisienne subissant l’oppression coloniale et « dont la liberté de pensée et la liberté d’expression » sont « accablées par les chaînes de la censure ». Le ton exalté de l’aède qui célèbre le geste du « chevalier de la liberté » cède alors la place au persiflage et à l’ironie du militant nationaliste, révolté et accusateur :

Depuis des années, la censure tourne en dérision le caractère sacré de la liberté de pensée et pousse l’extravagance jusqu’à soumettre les Lettres dans ce pays à de misérables règlements que nous n’avons plus la patience de supporter qu’en leur opposant « le mépris ».

Messadi attire ainsi l’attention de Malraux sur le fait que la presse nationaliste tunisienne a souvent fait l’objet de mesures de rétorsion de la part des autorités du Protectorat, représentées par le Résident général : ainsi l’Action Tunisienne a été suspendue par arrêté le 31 mai 1933, puis carrément supprimée en 1938. En 1944, c’est l’ensemble de la presse tunisienne qui eut affaire à la censure : suspension, saisie, fermeture d’imprimerie et arrestation des journalistes.

Citant l’essai de Julien Benda, La Trahison des clercs (1927), Messadi accuse indirectement Malraux d’avoir renié ses idéaux de jeunesse et d’être passé du côté des oppresseurs :

Cependant, nous disons cela et dans notre âme persistent le doute et le soupçon. Car l’expérience nous a appris que l’histoire de Topaze a ses héros dans la réalité et que Julien Benda n’a pas parlé à tort quand il écrivait La Trahison des clercs.

Pour appuyer ses soupçons quant à la duplicité qu’il a cru déceler dans l’attitude de Malraux, il invoque aussi un argument d’autorité, s’il en est, le texte coranique qui fustige les mauvais croyants dont les actes jurent avec les paroles : « […] nous craignons que ne s’appliquent aux écrivains les paroles du Très-Haut : « …ils disent ce qu’ils ne font pas » » (Le Coran, Sourate 61, « Le Rang », verset 3.)

Malraux a-t-il pris connaissance de la lettre ouverte de Mahmoud Messadi47 ? Comment y a-t-il réagi ? Nous aurions sans doute aimé pouvoir répondre à ces questions, mais les archives que nous avons pu consulter sont restées silencieuses sur ce sujet. De toute façon, ces questions peuvent paraître superflues quand il s’agit d’une lettre ouverte48 qui est davantage adressée à l’opinion publique qu’au destinataire dont elle porte pourtant le nom. S’inscrivant dans une stratégie argumentative, voire polémique, elle vise à alerter l’opinion publique sur des faits considérés comme abusifs ou scandaleux, et dont le destinataire de la lettre est tenu sinon pour responsable, du moins pour complice.

Notons cependant que Messadi, en dépit de ces critiques et en dépit de l’épreuve de la déportation dans le Sahara tunisien qu’il allait subir du 6 décembre 1952 au 2 juin 1953, est resté fidèle, après l’indépendance de la Tunisie (1956), à la culture française. En tant que Ministre de l’éducation nationale (1958-1968), il a fait une place de choix49 à la langue française dans la Réforme de l’enseignement tunisien dont il a été le maître d’œuvre en 1958, et il y a privilégié les œuvres de Malraux. De larges extraits des trois romans évoqués dans cette lettre figurent dans les Manuels du premier et du second cycle de l’enseignement secondaire, en usage dans les années Soixante et Soixante-dix.

Homme de grande culture arabe et française, Messadi a su construire une œuvre d’une grande richesse dans laquelle se croisent le rythme altier de la prosodie coranique et l’humanisme sans concession d’un Malraux, mêlés à une interrogation inquiète sur le destin de l’homme. Le héros par exemple du Barrage, Ghaylan, défiant les dieux de la soif et de la terre stérile, cherche à édifier un barrage, symbole de l’aspiration de l’homme à changer l’ordre du monde et à lui imposer la marque de sa volonté, n’est pas sans rappeler le Garine des Conquérants.

La littérature française et les œuvres de Malraux en particulier resteront une référence constante dans la pensée de Messadi comme en témoigne la finale de la conférence qu’il a prononcée en novembre 1990, à l’Institut Charles-de-Gaulle sur « Empire et francophonie50 », où il évoque les Chênes qu’on abat, (1971), le récit que Malraux a consacré à ses derniers dialogues avec le général de Gaulle. S’exprimant sur un ton mélancolique, Messadi, paraphrasant François Villon, déplore ce qu’il ressent comme le déclin de la francophonie qu’il associe à la disparition de ces « chênes », de ces figures emblématiques qui s’appellent Charles de Gaulle et André Malraux, décédés respectivement en 1970 et 1976 :

Mais où sont les « Alliances françaises d’antan !51 »

Immense est l’espace laissé par les chênes qu’on abat.

Nous aurons tenté dans cette étude d’illustrer par un exemple précis la réception d’un grand auteur français dans l’espace culturel tunisien, à un certain moment de son histoire. Suivant Jauss, nous estimons que l’acte de lecture ne s’accomplit pleinement qu’à travers un « lecteur réel », en fonction d’un « horizon d’attente historique et social », bien particulier. Car « seule la médiation du lecteur fait entrer l’œuvre dans l’horizon d’expérience mouvant d’une continuité52. »

Œuvres de Mahmoud Messadi

En arabe :

• As-Sud (Le Barrage), drame en 8 tableaux, Tunis (1955), Maison Tunisienne d’Édition, 1974. Traduction de Ezeddine Guellouz, Préface de Jacques Berque, Ed. Naâman, 1981. Trad. anglaise par J. F. Jarrow, The Dam, Carthage no 4, déc. 1966.

• Haddatha Abû Hurrayra qal (Ainsi parlait Abû Hurrayra), Maison Tunisienne d’Édition, 1973.

• Mawlid An-Nisyân (La genèse de l’oubli), Maison Tunisienne d’Édition, 1974. Traduction française de Taoukik Baccar, Bayt Al Hikma, Tunis, 1993.

En français :

• Sinbad et la pureté, in Œuvres complètes, tome IV, Textes réunis et présentés par Mahmoud Tarchouna, Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs. Réalisation : Sud Éditions 2004, p. 425-434.

• Le Rêve oriental, Ibid., p. 435-439.

• Errance d’une plume, Ibid., p. 441-468.

• Essai sur le rythme dans la prose rimée arabe, in Œuvres complètes, tome IV, Textes réunis et présentés par Mahmoud Tarchouna, Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Loisirs. Réalisation, Sud Éditions 2004, p. 11-244.