Introduction

Les notions d’« auteur » et d’« étranger » apparaissent comme spécifiques et complémentaires à la fois ; elles s’articulent en outre en fonction de schémas à géométrie variable : auteur – créateur, création – recréation, recréation – transculturalité, recréation – transhistoricité et recréation – transmédialité d’une part ; l’auteur à l’étranger, l’auteur depuis l’étranger et l’auteur étranger dans son propre contexte spatio-culturel d’autre part. Nous envisagerons ici le terme d’« auteur » dans ses déclinaisons d’« écrivain » et d’« artiste »1, et le terme d’« étranger » à la fois comme un « ailleurs », comme un « ici », comme un « avant » et comme un « présent » ; mon objectif consiste à étudier dans une perspective transversale des réécritures iconographiques et iconologiques2 de textes baroques espagnols par des artistes étrangers des XXe et XXIe siècles, mais également par des artistes espagnols contemporains qui se sentaient étrangers – idéologiquement – en Espagne.

Dans le cadre de l’Histoire et dans celui de l’Histoire de la littérature espagnole, il est pratiquement impossible – en tout état de cause méthodologiquement dangereux – de dissocier le texte de son contexte ; les domaines esthétique et éthique croisent leurs flux, forment et déforment des plis où se construit et se déconstruit du sens3. Il suffit de se pencher sur les œuvres satiriques de Francisco de Quevedo y Villegas, pour y constater des flux entre l’histoire individuelle et l’histoire collective, entre les implications esthétiques et les convictions éthiques, et entre les politiques nationales, européennes ou internationales ; dans ce contexte, les notions d’« auteur » et d’« étranger » recouvrent des acceptions spécifiques4.

Si l’on y ajoute les traductions de cet auteur de par l’Europe (Allemagne, Angleterre, France et Italie) au XVIIe siècle, ainsi que les réécritures iconographiques de ces textes aux XXe et XXIe siècles dans les ouvrages bibliophiliques où s’articulent image rhétorique et image iconographique, on constate des flux et des flux de flux qui étourdissent le critique, et devant lesquels nous apporterons sans doute plus de questions que de réponses.

Nous aborderons donc la question de l’auteur à l’étranger de manière transhistorique (Siècle d’Or et époque contemporaine), transculturelle (Espagne, France et Mexique) et transmédiale (image rhétorique et image iconographique). Nous soulèverons, dans un premier temps, une série de questions théoriques relatives aux notions d’« auteur » et d’« étranger », puis, dans un second temps, nous étudierons trois cas d’un même écrivain – Quevedo – auteur d’œuvres satiriques en prose tels les Sueños5 et poétiques comme « El testamento de don Quijote » ; nous verrons que l’artiste franco-hispanique François Maréchal ira illustrer Quevedo en Espagne, que l’espagnol Antonio Saura fera le chemin inverse afin de rendre hommage à Quevedo depuis son exil anti-franquiste en France, et que le mexicain José Luis Cuevas réécrit Quevedo depuis le Mexique. L’hypothèse de cette problématique transversale vise la recherche de paradigmes esthétiques et éthiques par-delà les codes, les canons et les genres socioculturels : la notion d’« auteur » convoque-t-elle celle de « co-autorité » ? La notion d’« étranger » relève-t-elle d’un contexte spatio-temporel ou d’un territoire conceptuel et mental ? Le syntagme l’« auteur à l’étranger » ne se dilue-t-il pas de fait dans les phénomènes d’hypotextualité et d’intermédialité ?

L’auteur

Dans Pierre Ménard, auteur du « Quichotte l’une des nouvelles de Ficciones / Fictions, Jorge Luis Borgès6 pose la question de l’« autorité » : Pierre Ménard, auteur fictif, reproduit à l’identique le texte de Miguel de Cervantès Don Quichotte de la Manche. À partir de cette nouvelle de Pierre Ménard, Nelson Goodman démontre que la notion d’« auteur » est un leurre et que la primauté de la création revient au langage lui-même7 ; Gérard Genette8 s’opposant au textualisme de Goodman, affirme l’existence d’un sens extra-sémiotique en lien avec la notion d’« immanence ». Anne Cayuela9 pour sa part, s’appuyant sur Le Pacte autobiographique de Philippe Lejeune10, distingue dans le numéro de la revue Criticón entre la notion fonctionnelle d’« auteur » et celle plus concrète d’« écrivain ». Ce débat des années 1990-2000 autour de l’« auteur » et de l’« écrivain » invite le critique de textes baroques espagnols à s’interroger préalablement sur celui ou celle qui écrit et, surtout, sur les conditions de création du texte étudié ; ce pré-requis philologique est prégnant dès lors que l’on aborde les textes du Siècle d’Or, et, qui plus est, les textes satiriques de Quevedo, dont nous savons qu’ils ont été censurés par la Sainte Inquisition.

Le texte des Sueños de Quevedo fut publié à Barcelone en 162711, puis très vite retiré des librairies avant qu’une réédition inquisitoriale soit mise en circulation à Madrid dès 163112 : le titre de l’ouvrage a changé – Juguetes de la niñez –, les titres des chapitres sont lissés13 et les passages jugés immoraux sont ou biffés ou réécrits : que devient la notion d’« auteur » dans ce contexte de censure littéraire ? Précisons que la version de Barcelone de 1627 restera inconnue en Espagne jusqu’en 197314, car c’est bien la version censurée de Madrid de 1631 qui sera lue par les Espagnols pendant plus de quatre cents ans15 : tout se passe comme si Quevedo était devenu étranger à sa propre création, et cela, dans son propre environnement16.

À l’étranger en revanche, le Sieur de la Geneste dès les années 1630 en France traduit l’édition princeps de Barcelone, traduction qui sera reprise à son tour pour les traductions allemandes, anglaises et italiennes ; malgré la méthode de traduction du XVIIe siècle qui relève davantage de l’adaptation culturelle aux codes du récepteur que de la transposition linguistique stricto sensu, ces traductions européennes sont plus proches de l’esprit du texte « quévédesque » originel que de celui de l’édition de 1631. Quevedo retrouve ainsi, grâce à l’étranger et depuis l’étranger, son statut d’auteur.

C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles Antonio Saura, exilé en France et en Suisse, choisira d’illustrer en 1971 l’une des versions du Sieur de la Geneste, considérant que la traduction était plus proche du texte originel que la version qui circulait encore dans l’Espagne à l’aube des années 197017. Une sorte de parenté esthétique et éthique – comme un pli d’autorités créatrices par-delà les catégories culturelles, spatiales et temporelles – semble unir l’écrivain Quevedo du XVIIe siècle au peintre Saura du XXe : le livre bibliophilique « confond » les notions d’« autorité » et d’« étrangeté » dans le concept philosophique de « représentation » mentale18. Le lecteur-regardeur, en articulant les images rhétoriques de Quevedo avec les images iconographiques du livre illustré de Saura, crée dans et par son propre corps une image unique et intime résultant de ces deux médiums artistiques distants de plus de quatre siècles : c’est bien le corps de ce lecteur-regardeur qui, devenu co-auteur, déplace les œuvres de Quevedo et de Saura de leurs contextes culturels et spatio-temporel pour les fusionner et pour les décontextualiser vers le hic et nunc de la contemplation du livre bibliophilique19.

L’étranger

Où commence et où finit l’« étranger » dans un « Empire sur lequel le soleil ne se couche jamais » ? Cette phrase, attribuée à Philippe II (1556-1598) sera maintenue et reprise par Charles III20. Les territoires d’Outre Atlantique, conquis puis peuplés d’espagnols imposant leurs codes culturels linguistiques et religieux, perdent leur étrangeté en intégrant la représentation de la « territorialité » espagnole ; Philippe IV, à ce titre, portait le surnom de « roi planète ». « Étrange » identité hispanique qui, tantôt pour des raisons historiques, tantôt pour des prétextes d’alliances politiques, tantôt pour des nécessités de descendances oligarchiques, s’étend sur un territoire auquel auront participé pratiquement tous les peuples en-deçà et au-delà des colonnes d’Hercule. Par ses origines le Habsbourg Charles Quint ouvre la Renaissance espagnole (1516-1556) dans une coloration toute autrichienne ; Charles II n’ayant pu laisser de descendance à sa mort en 1700, abandonne de fait le Classicisme espagnol (1700-1746) au Bourbon Philippe V, descendant de l’ancestral ennemi français ; n’oublions pas Charles III (1759-1788) qui, au-delà des royaumes personnels de Naples et de Sicile, étendra le territoire hispanique jusqu’en Pologne et récupèrera des territoires sur le continent nord-américain, sans négliger les alliances en Méditerranée. Rien d’étonnant que l’Espagne du Siècle d’Or, enfermée entre ces deux bornes d’extranéité – Habsbourg et Bourbon21 –, cherche à construire une hispanité par le biais des arts, dont la guerre fait d’ailleurs partie. Étrangère en son propre territoire, étrangère dans les territoires colonisés, l’Espagne se forge une identité dans un ensemble de codes culturels issus du Siècle d’Or : le Quichotte de 1605, pour la prose, l’Arte nuevo de hacer comedias de 1609, pour le théâtre, et le Polyphème de 1613, pour la poésie. Rien d’étonnant, dans ces conditions, que les Sueños de Quevedo aient pu constituer un espace culturel espagnol de revendications identitaires et idéologiques, et cela, y compris depuis l’étranger. Tout se passe comme si l’« étranger » n’était pas un ailleurs, mais un territoire conceptuel où circulent des normes et de codes auxquels s’identifient – ou pas – les individus et cela, indépendamment de leur appartenance spatio-temporelle ; dans cette optique, l’« étranger » et le non « étranger » relèvent davantage d’un territoire mental plutôt que d’un contexte spatio-temporel.

Cela peut éclairer le cas de Quevedo réécrit aux XXe-XXIe siècles par un auteur français en Espagne – François Maréchal22 –, par un auteur espagnol en France – Antonio Saura23 –, et par un descendant d’indiens au Mexique – José Luis Cuevas24 : cette dissémination culturelle et spatio-temporelle de l’œuvre satirique de Quevedo permet-elle d’envisager l’existence de paradigme esthétiques et éthiques et, le cas échéant, quel en sont les modalités et le sens ?

Le cas de François Maréchal

Avec l’ouvrage bibliophilique de François Maréchal, nous sommes en présence d’une mise en abîme d’autorités : Maréchal illustre un poème satirique de Quevedo, qui est lui-même une réécriture d’une séquence du Don Quichotte de Cervantès.

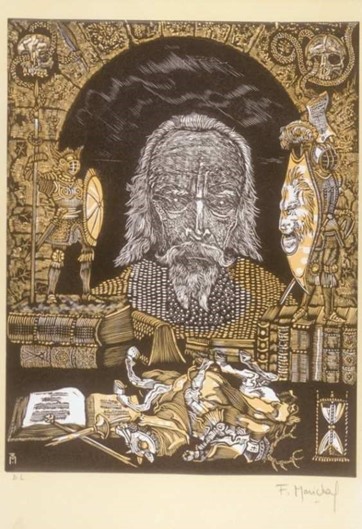

Figure 1 : El testamento de don Quijote, xylographie, 38 x 28 cm, 1987.

L’image représente une mise en abîme sur trois plans, dont l’espace intermédiaire constitue selon moi une sorte de Styx, une séparation entre le monde des vivants – l’espace-temps du lecteur-spectateur – et celui des morts où se trouve don Quichotte. Les aventures héroïques du protagoniste cervantin sont représentées sous la forme d’objets usés par le temps – livres de chevalerie vieillis, lance brisée, cheval terrassé, sablier dont le temps s’est amplement écoulé. Le lecteur-spectateur se déplace d’un espace à un autre : depuis celui d’outre-tombe en noir et au fond de la gravure d’où un don Quichotte décoloré, pathétique et triste contemple les illusions de toute une vie situées au premier plan et en couleur. Le personnage semble regarder s’éloigner une vie dont il est dépossédé, et qu’il perçoit dorénavant depuis un autre espace, comme spectateur de lui-même. À travers le personnage, c’est le spectateur qui est invité à en faire de même, à revisiter son espace intérieur, extérieur, ses codes et à se constituer sa propre représentation au sujet de sa propre vie et de sa propre mort – rappelons les approches iconologiques d’Hans Belting ou de George Didi-Huberman25. La figure 1 fonctionne comme un miroir où se nouent les représentations littéraires du XVIIe siècle, les représentations iconographiques du XXe et les représentations atemporelles et intimes de chaque lecteur-spectateur : s’évanouissent ici les notions d’« auteur » et d’« étranger », tout devient mimétique, semblable, humain.

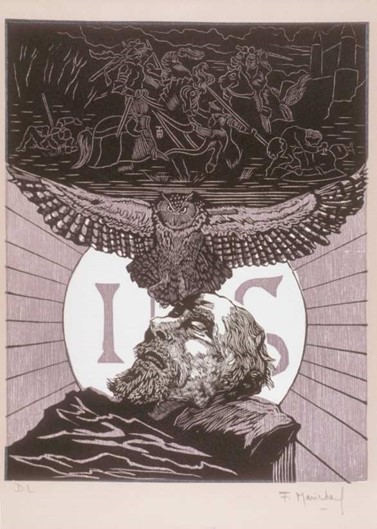

Figure 2 : El testamento de don Quijote, xylographie, 38 x 28 cm, 1987.

La figure 2 représente l’âme de don Quichotte, que le récepteur voit s’envoler depuis le masque mortuaire du personnage gisant : ce qui frappe là encore c’est la valeur noir de l’œuvre, synonyme de mort ; le hibou, à la fois symbole de cette noirceur funeste et de connaissance, marque la limite entre l’espace matériel, où gît la dépouille du protagoniste, dans la partie inférieure, et l’espace spirituel situé dans la partie supérieure, où vivent les héros épiques matérialisés par quatre scènes de combat chevaleresque – deux combats équestres et deux autres au sol. L’espace de représentation des idéaux, situé hiérarchiquement dans la partie supérieure de l’œuvre, représente l’essence du personnage : c’est donc bien un ensemble de valeurs, un territoire conceptuel et non un drapeau ou une nation qui s’évadent de l’esprit du personnage qui les incarnaient. La « réalité de la fiction » – le corps de don Quichotte – devient vanité sous les effets de la mort, et le monde des Idées s’affirme comme entité de référence, comme valeur transcendante, par-dessus l’espace et par-delà le temps.

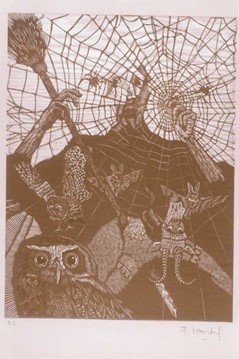

Figure 3 : El testamento de don Quijote, xylographie, 38 x 28 cm, 1987.

Dans cette troisième figure, le personnage semble ici prisonnier de lui-même, comme enchevêtré dans un délire irrationnel qui émane de son esprit et que semblent matérialiser les oiseaux de nuits – hiboux, chauves-souris – et autres animaux maléfiques à corne – comme le bouc renversé ; la toile d’araignée, dont le personnage cervantin essaie de se libérer, semble tissée à partir de sa propre matière, comme si le personnage se dématérialisait en produisant ses propres délires. Don Quichotte se détruit dans/par sa propre folie. Il est difficile de ne pas voir dans cette représentation de Maréchal un effet d’inter-iconicité avec la planche 43 de Francisco de Goya, où le rêve de la raison produit des monstres, encore que le sens iconologique des deux gravures soit différent, l’un philosophique, l’autre plus politique.

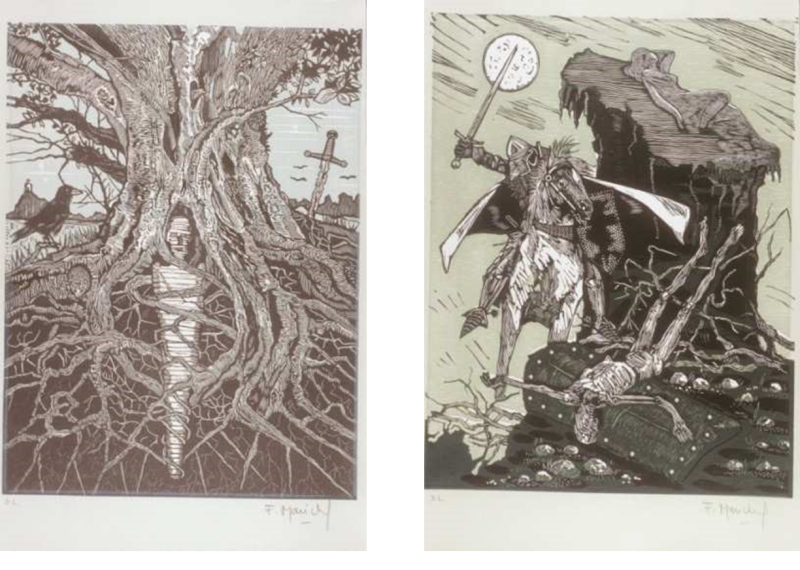

Figures 4 et 5 : El testamento de don Quijote, xylographies, 38 x 28 cm, 1987.

Les figures 4 et 5 hissent le héros cervantin au rang de symbole de l’humanité : don Quichotte mort semble momifié et paraît constituer les racines de l’humanité – un chêne – dans le ventre de la terre et non sur un continent précis ou dans un pays en particulier, comme s’il était devenu matière remplie de sens ; il devient la substance dont tous les humains sont constitués. Don Quichotte revêt ici un caractère cosmopolite, il représente une valeur philosophique, presque religieuse. La scénarisation de la mort de don Quichotte de la figure 5 vaut, par ailleurs, comme une mise en contexte où l’auteur dénonce la destruction de ce symbole de l’humanité : don Quichotte, mort et décharné (dans le quart inférieur droit de l’image), a été inhumainement décimé par un chevalier sans identité, vêtu d’une armure et d’un casque, comme surgi de nulle part pour semer la mort autour de lui ; Dulcinée, éplorée et impuissante, détourne le regard dans la direction opposée à la scène de sauvagerie que doit subir, impuissant, le lecteur-regardeur. Maréchal, moyennant cette réminiscence d’un Christ décharné, les bras en croix et en position de sacrilège, ne dénonce-t-il pas de tragiques réminiscences d’épisodes de l’Histoire du XXe siècle, dont le héros cervantin devient ici un symbole atemporel ?

Le cas d’Antonio Saura

Figure 6 : Trois visions, lithographie, 38 x 28 cm, 1971.

Saura rejoint ici les considérations de François Maréchal en scénarisant l’enlisement de l’humain dans ses propres désirs ; dès lors qu’il renonce au monde intelligible, l’humain se dilue dans ses sens, il devient sa propre tombe et se désagrège ; Saura semble indiquer au destinataire que l’humain ne peut subsister que dans un monde de valeurs intelligibles et collectives et non dans un espace personnel, clos et mouvant. La figure, en lignes et en masses grise, est absorbée par la masse noire qui l’engouffre et le dévore, comme l’indique la partie inférieure de la figure, plus sombre, et comme déjà rongée par l’imposante surface noire informe qui occupe l’essentiel de la mise en page. Ici, la figure semble être un prêtre, mais un prêtre qui exerce mal sa mission religieuse, un homme d’Église qui aurait trahi sa cause première, consistant à aider son prochain. Ayant perdu le sens du spirituel, il s’enfonce et disparaît dans le matériel. Au-delà de la connotation politique de cette lithographie d’Antonio Saura, nous pouvons déceler un sens plus philosophique et transcendant qui rejoint les précédentes images de Maréchal et de Goya : l’homme qui déraisonne s’ensevelit dans sa propre folie.

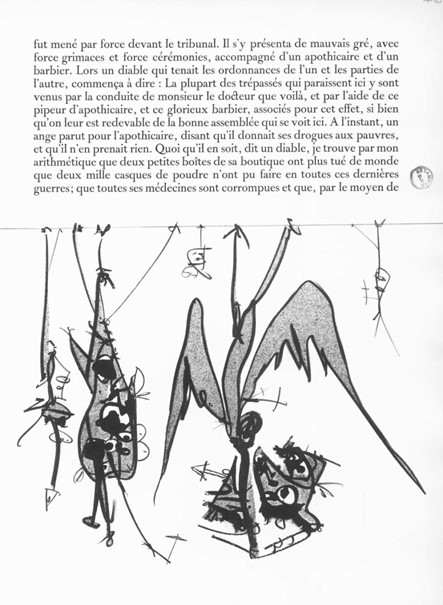

Figure 7 : Trois visions, lithographie, 38 x 28 cm, 1971.

Cette lithographie convoque le style quévédesque de la déshumanisation dans un but satirique ; là aussi, lorsque l’humain devient aveugle et sourd, il engendre un monde à l’envers, obscur et chaotique, comme celui de ces animaux des cavernes, sans doutes des chauves-souris accrochées par leurs pattes à l’envers sur la paroi d’une grotte qui leur renvoie l’illusion de la réalité, l’illusion de leurs propres désirs. Saura invite le spectateur à prendre une part active à la réalité qui l’environne, à ne pas rester la tête à l’envers mais à affronter avec courage et responsabilité le monde qui nous environne ; au-delà du message politique des années 1970, l’on peut déceler une volonté de diffuser un message plus philosophique, une incitation à atteindre l’humain en allant au-devant du réel, au contact de la vérité, hors de la caverne et de l’obscurité… ou de l’obscurantisme. C’est sans doute un A. Saura donquichottesque qui, s’inspirant des images rhétoriques quévédesques, prend ses pinceaux afin de pourfendre les idéaux décadents d’une société dont Trois visions annonce la transition à venir.

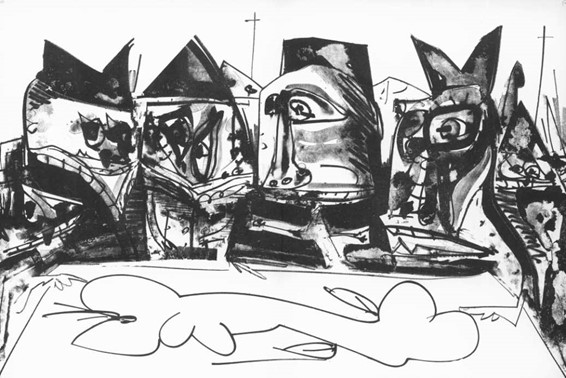

Figure 8 : Trois visions, lithographie, 76 x 56 cm, 1971.

Cette image prend une connotation nettement plus politique, dans laquelle on peut lire une attaque contre le clergé, contre le pouvoir juridique, policier et militaire qui a appuyé un certain franquisme, duquel l’artiste a décidé de s’éloigner en s’exilant. De la gauche vers la droite, les quatre figures qui incarnent : le pouvoir de la garde civile, de l’armée et d’une certaine Église sont stupéfaites devant le dessin d’une femme nue, dont le spectateur peinera malicieusement à discerner si les personnages la censurent où s’en délectent. En tout état de cause, là aussi, la figure de droite semble renvoyer à Goya, dont la figure de l’âne est présente dans la série des Caprices pour dénoncer le pouvoir qui pèse sur le peuple au lieu de lui venir en aide26.

Le cas de José Luis Cuevas : Quevedo mexicanisé

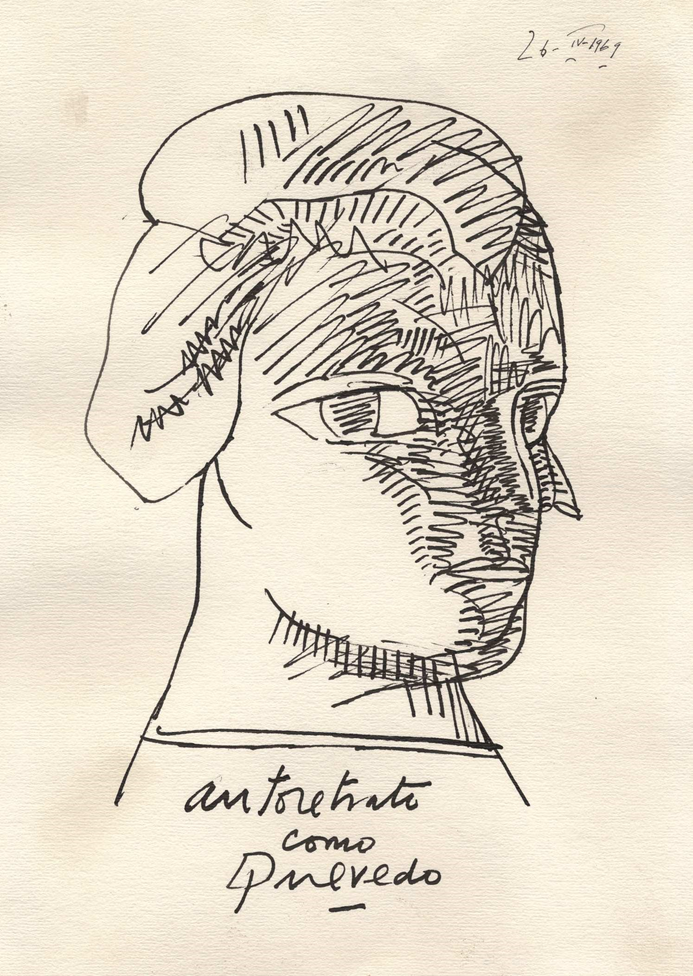

Figure 9 : Autorretrato como Quevedo, 26/IV/1969, Serie Homenaje a Quevedo, dessin à la plume sur papier, 25,3 x 17,7 cm.

« L’étranger c’est moi », semble dire le personnage de ce dessin, c’est-à-dire l’artiste en personne. José Luis Cuevas fond son visage et, donc, son style et ses valeurs, avec ceux de Quevedo. Un pli identitaire esthétique et éthique se dégage de cette image, où Cuevas reconnait sa parenté artistique et philosophique avec Quevedo. L’originalité de cette image réside dans la fusion des auteurs, des cultures et des espaces-temps, comme si elle annulait tout cloisonnement de l’humain, comme si elle remplissait une fonction spéculaire totale : artiste, écrivain, cultures, destinataires, destinateurs, espaces, lieux et styles fusionnent dans cette représentation-miroir.

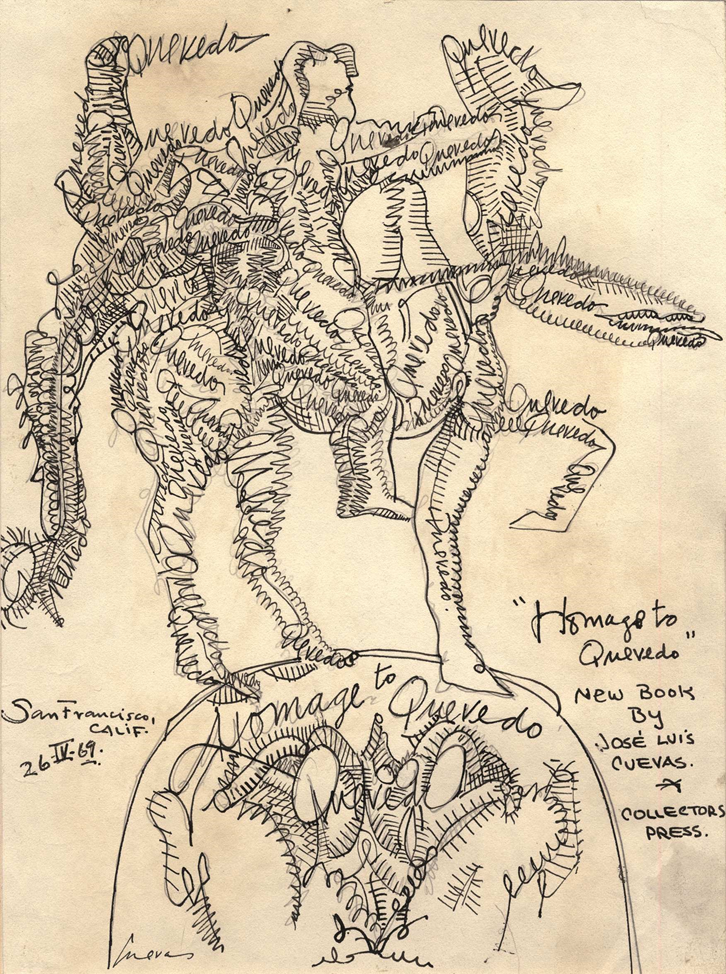

Figure 10 : Boceto para anuncio, 26/IV/1969, dessin à la plume sur papier, 35 x 25 cm.

Ici, Quevedo devient un concept, un signe mental, une représentation intellectuelle comme le souligne le calligramme. Les valeurs philosophiques de Fr. de Quevedo interpellent J. L. Cuevas, qui, depuis le Mexique des années 1960, voit, dans la création satirique de Quevedo, un message resté pour lui d’actualité. L’auteur souligne une similitude entre les canons esthétiques et éthiques de l’art mexicain du XXe siècle et ceux du conceptisme. À ce titre, l’une des gravures de Cuevas intitulée Lo feo de este mundo est devenue l’emblème de la jeune génération d’artistes sud-américains, qui voient en lui – même s’il tel n’était pas nécessairement son souhait – un chef de file artistique pour tout un Continent, ce qu’illustre l’exposition au Blanton Museum of Art de 2004, à laquelle participèrent des artistes de renom tels que les mexicains José Posada Guadalupe et Raúl Anguiano, les argentins Rómulo Maccio et Liliana Porter, ou le cubain Antonio Eligio Fernández.

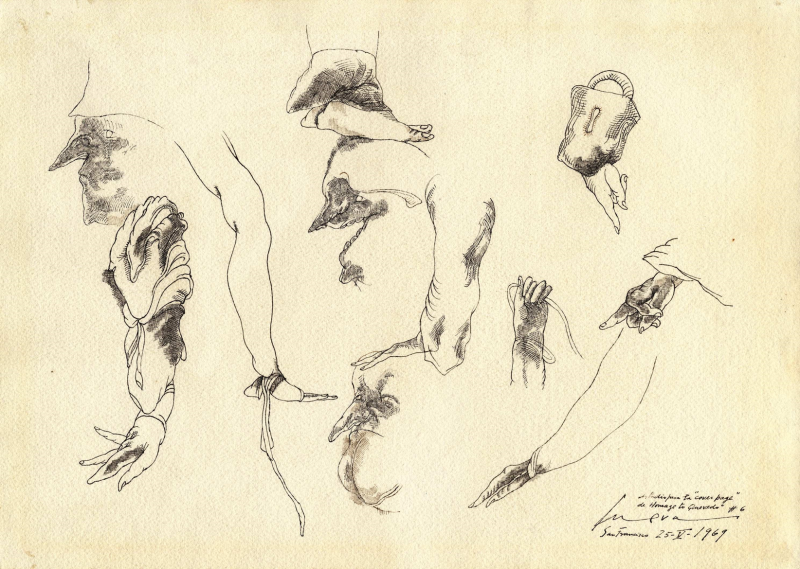

Figure 11 : Manos de Quevedo, 26/IV/1969, Série Homenaje a Quevedo, dessin à la plume sur papier, 25,3 x 17,7 cm.

Dans cette figure, un ensemble de signes dérivés du symbole de tout créateur, la main – celle de l’écrivain et celle du peintre – en viennent à faire de l’« auteur » un langage codé propre à Cuevas, une sorte de représentation singulière et symbolique du concept d’« auteur » et cela, par-delà toute les sortes d’arts, de cultures, d’espaces-temps ou de genres. Ici, l’auteur Quevedo et par là-même, Cuevas, qui se reconnaît en lui, deviennent un langage artistique ; ils sont comme dématérialisés par la réécriture intermédiale Cuevas, comme transfigurés sous la forme de signes qui dépassent leurs statuts respectifs d’écrivain espagnol baroque et de peintre mexicain contemporain, pour devenir des « rizhomes » esthétiques et éthiques transculturels, transhistoriques et transmédiaux.

Conclusion

L’approche de l’« auteur à l’étranger » telle que nous l’avons abordée, a permis de poser, à partir de trois exemples bibliophiliques contemporains précis, des questions de nature artistique et théorique : quelle définition donner de l’« auteur » selon que l’on aborde ce concept de manière synchronique ou diachronique, selon que l’on traite des œuvres genrées ou transmédiales ? Manifestement, le concept d’« auteur » est, pour toutes les raisons abordées précédemment – création, recréation, réception des œuvres –, consubstantiel de celui de « co-autorité », qui efface les critères d’espace-temps, de cultures et de genres. Du point de vue esthétique, seul compte, in fine, le corps du récepteur au moment où se forme la représentation mentale et sensible que suscite en lui l’œuvre d’art quelle qu’elle soit. Le seul instant et le seul territoire valables sont ceux du corps en contemplation, corps en dehors duquel rien n’existe. Le concept d’« étranger » conduit à des conclusions de nature éthiques : certes, les formes et les représentations évoluent dans l’espace-temps, mais les exemples choisis démontrent que l’« étranger » est moins un espace immanent qu’un ensemble de codes et de représentations qui définissent un territoire mental auquel adhèrent, ou pas, les individus. L’étranger, c’est un ailleurs mental, le non-lieu des représentations. En tout état de cause, il semble se dégager des cas que nous avons étudiés, une sorte de territoire spirituel, dans lequel les auteurs et les récepteurs de tout espace, de tout temps et de toute idéologie semblent se retrouver et se reconnaitre : celui des valeurs philosophiques à partir desquelles se modèle l’œuvre d’art.