« Les peuples adorent l'autorité1. »

« L’autorité a disparu du monde moderne2. »

L’Espagne comme figure d’autorité a prévalu en Amérique latine durant des siècles, avant d’être à ce point contestée et rejetée que chaque peuple est parvenu à acquérir son indépendance. Les exemples sont légion. Ils composent un large spectre, objet de nombreuses recherches, allant de l’expression la plus pacifiste de velléités d’émancipation, puis d’indépendance, aux luttes armées les plus sanglantes, tant dans les premiers soubresauts pour l’accès aux indépendances que lors de la perte des dernières colonies. Le point d’orgue de ce refus de toute autorité émanant d’Espagne est le « Désastre de 98 », incarnation paroxystique d’une contestation et d’un rejet de l’ancienne métropole, comme le montrent les sept occurrences du terme « autorité » (ou de sa variante « autorisé ») dans les deux premières phrases de l’amendement Platt voté en 1901 par les États-Unis :

[…] exigeant que le Gouvernement espagnol renonce à son autorité […] sur l’île de Cuba […] le président […] est autorisé à laisser le gouvernement […] de cette île à son peuple […] Le Gouvernement de Cuba ne conclura avec aucune autorité ou des autorités étrangères aucun traité ou accord qui pourrait diminuer […] l'indépendance de Cuba, ni en aucune manière autoriser ou permettre à une autorité ou à des autorités étrangères d'obtenir […] de contrôler quelque portion de cette île…3

Même si Cuba a hérité d’une indépendance que l’on sait déguisée, d’une usurpation de son « auto-autorité », avant même d’avoir pu l’exercer, de fait, l’autorité de l’Espagne, à partir de la perte de cette dernière colonie, n’a plus eu de raison d’être, n’a plus revêtu aucune forme de légitimité, ce qui illustre la définition que nous donne le philosophe Alain Renaut :

« L’autorité, c’est le pouvoir, plus la reconnaissance de sa légitimité4. »

C’est dans ce cadre exclusivement contemporain, depuis la perte des dernières colonies, et plus particulièrement aujourd’hui, à l’heure des célébrations des bicentenaires des Républiques latino-américaines, libres et souveraines, que nous souhaitons placer notre communication. Si depuis le début du XXe siècle, l’Espagne n’est plus fondée à exercer son autorité sur le Nouveau Monde, à la faveur du boom économique qu'a connu le pays après son entrée dans l’Union européenne (1986), un processus double a vu le jour : une réaffirmation de l’Espagne comme figure d’autorité, contrecarrée par une contestation croissante, un rejet ferme de ce que ce qui est perçu, outre-Atlantique, comme une « autorité infondée », une « stratégie de domination néocoloniale », un « néocolonialisme illégitime, sauvage et déraisonné ». Ce sont ces deux mouvements, reflet d’échanges parfois tourmentés entre les deux continents, que nous nous proposons d’analyser, en investissant quatre champs : l’économique, le politique, le culturel et le linguistique.

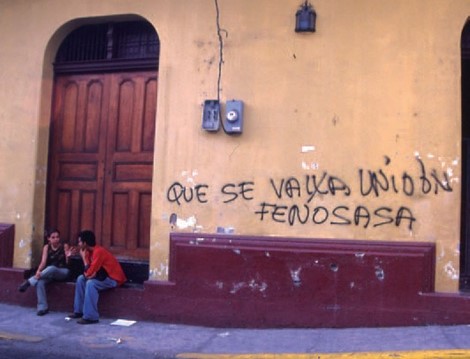

En matière d’économie, l’Espagne s’est imposée à nouveau comme figure d’autorité en Amérique latine au cours de la dernière décennie du XXe siècle. Libérée de son carcan franquiste et « autorisée » à rejoindre l’Union européenne, l’Espagne est parvenue à jouir d’un développement suffisant pour pouvoir envisager une implantation dans de nombreux pays. Immédiatement, et assez naturellement, ses regards se sont tournés vers l’Amérique latine, en proie, à cette même période, à une grande vulnérabilité : libéralisation des économies, privatisations massives, et ouverture nécessaire des marchés dans le but de tenter de résoudre la crise de la dette et de monter dans le train de la mondialisation. Deux secteurs ont été massivement investis : l’énergie (pétrole, gaz, électricité et agro-combustibles) et les services (distribution de l’eau, télécommunications, transports, banques et assurances, tourisme). De telle sorte que, en moins de dix ans, des quartiers entiers de grandes villes latino-américaines, du Mexique et du Cône Sud notamment (Argentine, Chili, Brésil), se sont mis ou remis à l’heure de l’ancienne métropole : Repsol, Endesa, Telefónica, Unión Eléctrica Fenosa, Sociedad General de Aguas de Barcelona, Iberdrola, Iberia, Banco Santander, BBVA, Sol Meliá, Riu, NH, Pescanova, Calvo… Pour nous permettre de mesurer l’ampleur de ces investissements espagnols en moins de dix années, Paul-Émile Dupret, conseiller au Parlement européen pour l’Amérique latine, explique : « Une fois les économies latinoaméricaines rendues vulnérables, les contrats ont été léonins5. »

Pour l’appareil économique de l’Amérique latine dans son ensemble, les effets d’un tel processus ont été globalement négatifs :

Présentées comme des panacées, ces conquêtes de pans entiers de leurs activités économiques par des investisseurs étrangers ont accru la dépendance, la fragilité et la volatilité des économies latino-américaines…6

Pour les populations, ces effets ont parfois été positifs : « […] les entreprises espagnoles ont été un facteur décisif de progrès et de modernisation…7 » Ils ont également été, en de nombreux endroits, dévastateurs. Résidant dans des régions déjà minées par de fortes inégalités et une pauvreté extrême, des populations entières ont été confrontées à des hausses considérables de tarifs d’abonnements à des services jusqu’alors publics (eau, gaz, électricité, transports…) et à une explosion de produits bancaires parfois vendus dix fois plus chers qu’en Espagne. Bien sûr, de telles pratiques sont moins une spécificité espagnole qu’un développement, somme toute classique, du système capitaliste néolibéral. Cependant, elles ont suscité en Amérique latine de multiples contestations qui ont remis en cause l’autorité de l’Espagne. Cette dernière a en effet été perçue comme une Nation « re-conquérante » qui, profitant d’un souffle nouveau et sous couvert d’un processus de mondialisation présenté comme vertueux, semblait déterminée à « ré-asservir » et à « ré-exploiter » ses anciennes colonies. De nombreux témoignages rendent compte de cette nouvelle appréhension de l’Espagne, devenue l’incarnation d’une autorité moins impérialiste que par le passé, car attachée au respect de tout principe démocratique et corsetée par la souveraineté des pays reconvoités, mais tout aussi agressive, une Nation qui assujettit et qui, « d’autorité », dicte ses règles avec un seul et unique objectif, s’enrichir. Ainsi, le Président du Syndicat des Travailleurs (secteur bancaire, Chili) indiquait symboliquement en 2000 :

Chaque fois que j’allume la lumière, j’appelle au téléphone, je fais un chèque ou je prends un verre d’eau, je suis en train de déposer de l’argent dans les poches de quelqu’un à Madrid… C’est comme si nous étions de nouveau une colonie qui paie des impôts à la Couronne espagnole8.

Pour dénoncer ce qui a été perçu in situ comme une marque d’autoritarisme illégitime, deux journalistes argentins, Daniel Cecchini et Jorge Zicolillo, ont publié en 2002 un ouvrage au titre explicite, Los nuevos conquistadores: cómo las empresas españolas expoliaron Argentina, dont voici un extrait :

De la même façon que les premiers conquistadors espagnols sont arrivés au Río de la Plata, armés jusqu’aux dents, disposés à s’emparer de l’or et de l’argent de ces terres, en laissant en échange aux Indiens une poignée de petits miroirs, de clochettes et de la verroterie, les « nouveaux conquistadors » ont débarqué il y a quelques années en Argentine pour s’emparer des joyaux de sa couronne – ses réseaux téléphoniques et électriques, ses gisements de pétrole, sa compagnie aérienne […] et, au passage, les économies bancaires de ses citoyens –…9

Plus récemment, deux collectifs, « Paz con dignidad » et « el Observatorio de multinacionales en América latina », ont signé un documentaire dont le titre nous situe au cœur de cette même problématique : El Segundo desembarco: multinacionales españolas en América Latina. Destiné à fédérer les populations latino-américaines pour mieux contrecarrer l’autorité de l’Espagne, ce travail rend compte de « l’abus d’autorité » dont fait preuve l’ancienne métropole :

Aujourd’hui, la reconquête économique de l’Amérique latine de la part des multinationales espagnoles n’aurait pas été possible sans l’intervention politique du Gouvernement espagnol dans la défense de leurs intérêts. Nous condamnons les relations qui existent entre l’Europe et l’Amérique latine dans le sens où ce sont des relations néocolonialistes, des relations d’abus d’autorité depuis l’Espagne vers l’Amérique latine10.

Pour mieux se faire accepter, nombre de ces multinationales ont entrepris d’investir dans l’éducation et la santé, en souscrivant à des programmes de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE). Pour autant, s’ils permettent aux entreprises d’améliorer leur image et de légitimer leurs actions, ces nouveaux paradigmes de gestion entrepreneuriale, fortement encouragés par les différents Gouvernements espagnols, ne permettent pas toujours d’amoindrir, ni même de circonscrire, la contestation et le rejet de l’Espagne comme figure d’autorité :

[…] Ils stimulent les populations avec des campagnes de santé, alors que ce n’est pas leur rôle […] nous ne voulons pas qu’ils offrent des programmes d’éducation […] La responsabilité sociale des entreprises n’est qu’une façon de nous amadouer […] c’est utiliser l’éthique avec des critères de rentabilité […] c’est […] un véritable instrument de soumission…11

Plus grave : certaines entreprises espagnoles sont accusées de pratiques illégales dans le domaine des droits de l’homme et, pour la Colombie principalement, de collusion avec divers groupes paramilitaires :

En Colombie, de sérieuses preuves indiquent qu’il existe un lien étroit entre les investissements, principalement dans des secteurs du pétrole, de l’énergie, des mines […] et la violation des droits de l’homme. Il y a des entreprises multinationales qui, en Colombie, se sont alliées à des groupes paramilitaires et, conséquence, nous avons dans ce pays deux mille et quelque assassinats de leaders syndicaux12.

De telles pratiques expliquent dès lors les multiples mobilisations de ces dernières années contre une Espagne « reconquérante », déterminée à « piller à nouveau les richesses » de ses anciennes colonies. Ce fut le cas en avril 2000 en Bolivie, où l’entreprise d’assainissement espagnole Abengoa a été contrainte d’abandonner le pays après une violente révolte de la population13. Ce fut le cas également au Chili, où l’autorité de l’Espagne s’est heurtée aux populations Mapuches, opposées à une déforestation d’une partie de leur territoire pour l’implantation de cinq grands barrages exploités par l’entreprise espagnole Endesa. Enfin, parmi d’autres exemples, c’est aujourd’hui le cas en Equateur, en Argentine et en Bolivie, où Repsol exploite les richesses du territoire sans retombées économiques pour les populations, ou encore au Guatemala, où Endesa, Unión Fenosa et Iberdrola tentent d’implanter cinq centrales électriques de charbon… Dans un tel cadre, où divers projets espagnols suscitent contestations et violences, l’autorité de l’Espagne n’est plus simplement dénoncée, elle est intégralement niée. En effet, Hannah Arendt précise dans un autre contexte : « L’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, l’autorité proprement dite a échoué14. » Assurément, comparaison n’est pas raison, mais Paul-Émile Dupret en conclut : « Peu à peu s’installe l’idée que l’Union européenne et ses entreprises peuvent être aussi nocives ou même pires que les États-Unis15. » C’est là le signe, sans doute, que l’Amérique latine attendait et attend davantage de l’Espagne que de tout autre pays, en raison des liens historiques qui unissent les deux continents. C’est là le signe également que la proximité culturelle et linguistique, ou culturelle parce que linguistique, a été une illusion, un véritable trompe-l’œil pour les multinationales espagnoles.

Sur le plan politique, soucieuse d’entretenir des liens privilégiés avec ses anciennes colonies, l’Espagne démocratique s’applique à se positionner en deçà du droit d’ingérence théorisé par le philosophe Jean-François Revel dans les années 1980 autour précisément du concept d’autorité, une autorité élevée à un rang maximal puisqu’il s’agit du « droit d’une ou de plusieurs nations de violer la souveraineté nationale d’un autre État, dans le cadre d'un mandat accordé par une autorité supranationale16. » En ce sens, l’Espagne d’aujourd’hui permet de mettre en exergue l’interrelation qui régit, entre un État et ses citoyens, mais également entre divers États, les principes de démocratie et d’autorité, comme l’a montré Gérard Mendel dans son approche sociologique et psychanalytique de l’autorité : « L’autorité et sa puissance subjective sur l’individu ont vu leur emprise limitée, sinon par la démocratie, du moins par ce qui la sous-tend…17 »

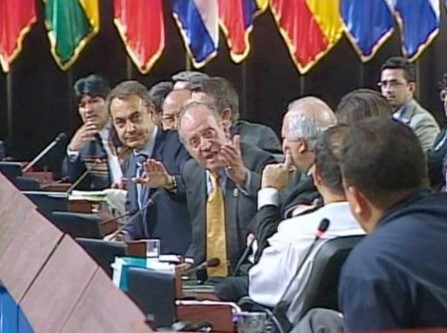

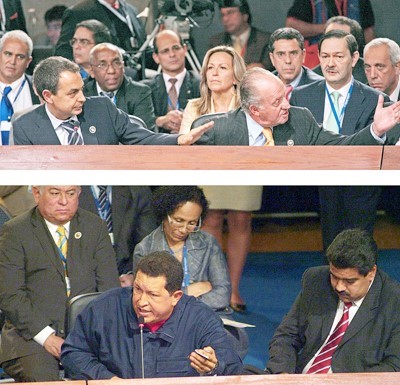

Néanmoins, tout en prenant soin de s’abstenir de toute immixtion dans les affaires propres à chaque État, l’Espagne comme figure d’autorité n’est pas une simple volonté politique, elle s’enracine dans le quotidien et suscite contestation et rejet. Un exemple suffira à l’illustrer : un échange singulièrement violent entre le roi d’Espagne, Juan Carlos, et le président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez, lors du XVIIe sommet ibéro-américain qui a réuni, en 2007 à Santiago du Chili, les chefs d’Etat et de gouvernement des 22 pays hispanophones et lusophones du Vieux et du Nouveau Continent. Au cours de ce sommet, le Président vénézuélien a accusé l’Union européenne et l’ex-président conservateur du gouvernement espagnol, José María Aznar, d’avoir approuvé le coup d’État qui l’avait écarté du pouvoir durant 48 heures en 200218. En tant qu’Espagnol et au nom du « respect dû à tout ancien mandataire élu par son peuple », poussé également sans doute par un élan patriotique à visée électoraliste (l’Espagne se situe à quelques mois des législatives de 2008), le chef de gouvernement socialiste, José Luis Rodríguez Zapatero, a pris la défense de son prédécesseur et pourtant ennemi, José María Aznar, et a appelé Hugo Chávez à davantage de respect. Cet appel a été interrompu à quatre reprises par Hugo Chávez, ce qui a déclenché chez le Roi d’Espagne, connu pour sa pondération, un véritable emportement, une colère ontologique, ponctuée par une question formulée avec véhémence : « Pourquoi tu ne te tais pas ?19 »

Assurément, cette prise de position, sous la forme d’un tutoiement qui n’a rien de surprenant entre Hispanophones, peut être considérée comme un simple abandon – certes d’un roi –, à une impulsion, une colère situationnelle déclenchée par le comportement et la personnalité d’Hugo Chávez. C’est d’ailleurs en ce sens que certains commentateurs ont relaté l’incident en Espagne : « Le souverain a perdu les nerfs, comme cela arrive parfois à tout être humain20. » Pour autant, prononcés devant les caméras du monde entier, ces mots rejoignent directement notre problématique. En effet, après avoir causé la stupeur des chefs d’État et de gouvernement présents, ces mots ont déclenché une véritable tempête dans certains médias latino-américains qui, de suite, ont placé cette autorité de l’Espagne, non plus passée mais actuelle, au centre des débats. Ainsi, à Caracas, la chaîne publique VTV (Venezolana de Televisión) s’en est prise à « l’arrogance impériale » qui « ordonne à ses ex-colonies américaines de se taire », faisant preuve, en cela, d’une « autorité exacerbée », d’un « autoritarisme déplacé ». De son côté, Walter Mignolo, sémioticien argentin post-colonialiste opposé à toute forme d’eurocentrisme et convaincu de la nécessité de « décoloniser la pensée sur l’Amérique latine » a indiqué :

[La réaction du Roi] a tout simplement été une forme de racisme contre un Président [Chávez] que le Roi n’accepte pas comme président – dans le cas contraire, il ne se serait pas comporté comme il l’a fait, comme un patron qui réprimande un esclave, comme un être supérieur qui méprise un être humain qu’il considère inférieur –21

Enfin, plus pragmatique, Hugo Chávez lui-même, dont l’expertise n’est plus à démontrer en matière d’autorité22, a envisagé des sanctions économiques en déclarant : « Je vais avoir à l’œil et surveiller toutes ces entreprises espagnoles implantées au Venezuela23. » Puis il a affirmé, non sans provocation ni mépris : « Le Roi est Roi mais il ne peut pas me faire taire. Il est chef d’État autant que moi, à la différence que, moi, j’ai été élu trois fois », avant de convoquer à nouveau la notion d’autorité d’impérialisme, et donc, d’autorité, en fustigeant « cinq siècles de colonialisme espagnol » et en appelant à une mobilisation « patriotique contre l’ennemi extérieur » que serait désormais l’Espagne, un pays trop « autoritaire », concluait-il, « dirigé par un Roi nommé par… Francisco Franco », incarnation évidemment suprême, non plus de l’autorité, mais d’un autoritarisme absolu24.

Sur le plan culturel, à présent, de la frontière nord du Mexique au sud de l’Argentine, des milliers d’événements rendent compte, quotidiennement, d’une coopération étroite entre les deux continents, loin de toute forme réelle ou représentée d’une quelconque subordination. L’on assiste toutefois également à une politique culturelle de l’Espagne qui, sans nécessairement revêtir les traits d’une stratégie de domination néocoloniale, demeure parfois perçue comme telle. Quelques lignes d’un manifeste rédigé par un collectif au nom explicite, « Foro contra la Segunda Conquista », en marge du IIe Congrès International de la Langue Espagnole qui s’est tenu en Espagne en 2001, permettent d’en rendre compte :

Nous nous trouvons […] face à une cérémonie institutionnelle qui n’est pas simplement culturelle, mais dont le contenu est clairement économico-commercial : son objectif est de faire en sorte que l’espagnol soit une langue homogénéisatrice qui garantisse la pénétration économique et culturelle de l’Espagne en Amérique latine […] Nous souhaitons : manifester notre opposition à l’utilisation de l’espagnol comme langue de la mondialisation du capital…25

Le troisième de ces Congrès a reçu un accueil plus dur encore, dans la ville de Rosario (Argentine), de la part de certains médias :

L’empire revient une fois de plus, en utilisant la langue comme arme d’invasion. Nous voyons alors que, malgré l’obtention de notre indépendance de la couronne espagnole il y a presque 200 ans, il existe encore un rapport de domination imposé par les colonisateurs26.

Deux ensembles de célébrations culturelles, ou commémorations – c’est selon –, suscitent chaque année en Amérique latine des réactions similaires. Les premières sont celles du « Día E » (Journée de l’espagnol), que diverses organisations célèbrent, sous le patronage de l’Institut Cervantes, non pas en Amérique hispanophone – la prudence est de mise –, mais dans le monde entier, Brésil compris. Parfois honorée du titre de « langue transocéanique », la langue espagnole est perçue, moins comme un héritage culturel en partage, que comme un instrument d’autorité et de domination néocoloniale au service d’une stratégie impérialiste d’asservissement et d’exploitation : « L’espagnol comme fondement de l’identité panhispanique qui invite et légitime les investissements et les interventions espagnols dans les Amériques 27. » Rien n’aurait donc évolué depuis la toute première Gramática Castellana d’Antonio de Nebrija qui date de l’année de la Découverte et qui entrecroisait les concepts de « langue » et « autorité » : « La langue a toujours été compagne de l’empire 28. »

Pour tenter de soustraire l’Espagne d’aujourd’hui à cette considération, le roi Juan Carlos a souhaité louer, en avril 2001, le caractère de « rencontre » véhiculé par le partage d’une même langue. Lors de la remise du Prix Cervantes à Francisco Umbral, Juan Carlos a en effet déclaré :

Jamais notre langue n’a été une langue d’imposition, mais de rencontre ; personne n’a jamais été contraint de parler en espagnol : ce sont les peuples les plus divers qui, de leur propre chef, ont fait leur la langue de Cervantes29.

Fermement contestés en Espagne par les milieux nationalistes basques et catalans, ces propos ont déclenché en Amérique latine un véritable tollé. Après avoir salué le fait que la communauté hispanophone rassemble aujourd’hui quelque 400 millions de personnes, Mario Vargas Llosa, titulaire de ce même Prix Cervantes en 1994, a rappelé que l’origine du lien de la langue espagnole à l’Amérique du Sud avait été « traumático », comme « […] l’ont toujours été toutes les colonisations et les conquêtes30. »

Les secondes célébrations ou commémorations qui, sur ce plan culturel, suscitent la controverse sont celles du 12 octobre, hautement symboliques puisqu’elles correspondent au jour de la Découverte avec, de nouveau, un rejet de l’Espagne, de son autorité passée, bien sûr, mais qui ne cesse d’émerger : refus de célébrer le 12 octobre pour ce qu’il a charrié – la « Légende Noire » est toujours tenace –, mais également en raison d’un rejet de ce que certains perçoivent dans leur quotidienneté comme un prolongement de l’asservissement imposé par l’Espagne, comme le montrent ces quelques témoignages recueillis par le quotidien argentin La Gaceta :

Le 12 octobre est une conquête parce que les Espagnols le disent, ainsi que tous ceux qui, jusqu’à aujourd’hui, se sont approprié la terre et les richesses qui ne leur appartiennent pas […] Nous leur demandons simplement de cesser de nous voler nos terres et de nous laisser vivre […] Encore aujourd’hui, on continue de persécuter et d’essayer de dépouiller les derniers réduits appartenant aux descendants, peu nombreux, de ces races propriétaires naturelles de ces terres31.

Au-delà de toute question relative au bien-fondé d’une célébration ou d’une commémoration du 12 octobre, au sens qu’il convient d’attribuer à cet événement, ou encore à la façon de le nommer32, ce 12 octobre n’est donc pas seulement un motif de dénonciation d’une autorité passée. Il peut être, outre-Atlantique, un prétexte à dénoncer l’Espagne d’aujourd’hui, synecdoque de l’Europe, ou divers gouvernements latino-américains qui, ayant répondu trop positivement aux sirènes de l’économie impérialiste européenne, n’en seraient que le prolongement. En cela, le concept d’autorité nous semble révéler ici toute sa constance et sa pérennité. Permanences et variations, écrivait Gérard Mendel, en guise de sous-titre à son Histoire de l’autorité. Rémanence de l’autorité, sommes-nous tentés d’ajouter, puisqu’est rémanent un phénomène qui persiste lorsque sa cause – le colonialisme – a, officiellement, entièrement disparu.

Clôturons enfin notre développement en empruntant le chemin de la linguistique, soumise à son tour à ce principe d’autorité. Un seul élément retiendra notre attention, la codification académique du castillan. Alors que la « Real Academia de la Lengua Española » a pris en charge à elle seule, depuis 1713, cette codification pour l’Espagne et pour le reste du monde, à partir de la fin du XIXe siècle et donc après l’accès à la plupart des indépendances, diverses voix se sont levées pour que « l’autorité » de l’académie puisse être partagée. Parmi ces voix, celle du linguiste péruvien Ricardo Palma qui, lors du Congrès Littéraire Hispanoaméricain de Madrid (1892), déclarait :

L’on attend beaucoup […] des résolutions de ce Congrès ; mais pour que ces résolutions soient mises en pratique et aient une résonance en Amérique, il est indispensable qu’il y ait en Espagne plus d’esprit de tolérance pour les innovations que, nous les Américains, nous proposerons dans la langue […] si [nos termes] exprime[nt] le besoin et la manière d’être d’un peuple, il[s] ne peu[ven]t, il[s] ne doi[ven]t pas être rejeté[s], car ce serait établir […] une sorte de tyrannie de la langue, qui est la pire des tyrannies […] elle exerce une pression sur la pensée33.

Corrélé aux processus d’indépendance non encore achevés, ce type de demandes est tout d’abord resté lettre morte, en raison d’un attachement indéfectible de nombreux académiciens espagnols à leur pré carré linguistique, tel le grammairien Francisco A. Commerlerán y Gómez, membre (le terme de l’époque était plus signifiant : « censor ») de la « Real Academia de la Lengua Española » de 1903 à 1919. Drapé dans des habits d’homme politique spécialiste d’autorité bien davantage que de grammaire et de linguistique, il expliquait, lors de ce même Congrès, son attachement à une unité de la langue et à sa codification et sa défense par une seule et unique « autorité » :

Comme le pouvoir de Rome à l’époque d’Auguste, notre langue s’est étendue à des contrées lointaines et dispersées ; et, si nous ne voulons pas que se reproduise en elle la fragmentation et l’anéantissement qu’a subis ce puissant empire […], si nous ne voulons pas que notre langue […] soit fractionnée et mise en lambeaux […], il est indispensable que […] vous déclariez que la Real Academia Española […] est la seule représentante de l’autorité dans notre langue castillane34.

Un autre académicien, José Giles y Rubio, présenta une communication plus explicite encore, reflet d’une autre perception assez répandue en ce début de XXe siècle : l’espagnol, langue dont on souhaite préserver l’unité, pour des raisons culturelles, politiques et sans nul doute économiques, mais aussi, l’espagnol d’Espagne, langue de culture et de civilisation par opposition à un espagnol « vicié » dans le Nouveau Monde :

Resserrer ces liens formés par la nature et par l’histoire, proposer les moyens les plus appropriés pour nettoyer cette langue de tous les vices qui l’imprègnent, en les réduisant, dans la mesure du possible, à un même lexique et aux mêmes règles grammaticales, tel est l’objectif qui nous guide ici […] Il est indéniable qu’en matière de langue, comme en toutes choses, le manque d’autorité conduit à l’anarchie […] L’Académie Espagnole étant composée d’illustres hommes de lettres, de philologues distingués et d’éminents puristes […], compte tenu de la nécessité de nous soumettre à une autorité commune, si nous devons tenter […] de préserver l’unité de notre langue, je ne vois pas d’institution ni d’établissement d’enseignement, je ne vois dans aucune initiative individuelle, aussi riche soit-elle, les éléments […] suffisants […] pour devenir dépositaire du principe d’autorité en matière de langue35.

Après la perte des dernières colonies, bénéficiant de l’élan induit par la fondation d’une « Academia de la Lengua Española » dans chaque pays latino-américain et, à coup sûr, d’une évolution des esprits, l’espagnol d’Amérique latine est parvenu à se faire entendre davantage et, peu à peu, l’académie a consenti à intégrer dans ses codifications un nombre croissant d’américanismes avec, pour première étape-clé, la publication du Diccionario de la Real Academia Española (DRAE) de 1925 que quelques esprits chagrins qualifieront, de ce côté-ci de l’Atlantique, de « Dictionnaire non-autorisé », voire de « Dictionnaire américain »36. Ce positionnement a ensuite été confirmé dans plusieurs travaux faisant autorité (!), jusqu’à un acte symbolique, le Congrès International de la Langue Espagnole qui s’est tenu à Séville en 1992, en clôture des célébrations du cinquième centenaire de la Découverte. Le ministre de l’Education et des Sciences d’Espagne, Alfredo Pérez Rubalcaba, a ouvert plus grand encore les portes de la « normativisation » de l’espagnol à toute la communauté hispanophone en déclarant :

Cette noble tâche [l’adhésion d’établissements de recherche d’Espagne et d’Amérique] ne fait que refléter la situation d’une langue, patrimoine commun, enrichie par des locuteurs et des écrivains des deux rives de l’Atlantique, dont le soin […] incombe à tous, à part égale, sans que personne ne puisse se prévaloir de posséder un titre qui lui permette de s’ériger en modèle37.

Le souci de l’Espagne de prendre en compte, loin de tout autoritarisme, les particularismes linguistiques latino-américains a ensuite été inscrit dans le marbre, ou plutôt, sur le site internet de la « Real Academia de la Lengua Española » dans deux volets qui n’offrent aucune ambiguïté : « La politique linguistique panhispanique / Unité dans la diversité38. »

Néanmoins, outre-Atlantique, dans la pratique ou dans les esprits – c’est ce qui nous intéresse ici –, la réalité est différente : cependant que certaines modifications suscitent diverses controverses quant à leur justification, y compris pour l’espagnol d’Espagne39, d’autres sont considérées comme contraires à une prise en compte des modalités latinoaméricaines, et les termes employés révèlent un retour à une problématisation du thème de l’autorité. Ainsi, Carmen Delia Valadez, linguiste mexicaine qui a participé à la rédaction du tout dernier Diccionario del Español de México, objecte : « […] pourquoi nous imposer une norme qui ne correspond pas à l’usage mexicain ? Nous sommes en train de parler du quart de la population hispanophone et […] l’on ne doit pas nous imposer un usage qui n’est pas le nôtre40. »

D’autres prises de position sont plus virulentes pour dénoncer, tout à la fois, la primauté de la langue espagnole sur d’autres langues présentes en Amérique latine et les règles académiques « dictées » / « imposées » par la seule « Real Academia de la Lengua Española » :

[…] une langue européenne érigée en langue du pouvoir affaiblit et relègue à la sphère familiale et folklorique des langues minoritaires […] 43 académiciens, qui vivent loin de l’Amérique, dictent leurs lois sur la langue […] et font pression pour que leurs publications soient des référents linguistiques obligés de notre système éducatif […] des milliers d’enseignants utilisent la langue comme une camisole de force pour opprimer et pour parvenir à une homogénéisation linguistique […] une longue histoire d’oppresseurs et d’opprimés se poursuit. Il sera alors important de promouvoir une lutte […] dans le cas contraire, nous serons complices de ces nouvelles croisades…41

Enfin, ce thème du rejet de l’autorité de l’ancienne métropole se situe au cœur de la chronique parue en novembre 2010 dans l’un des principaux journaux mexicains, El Universal :

Il y a quatre siècles, l’Espagne a conquis l’Amérique, depuis la Californie jusqu’à la Patagonie, avec bien d’autres choses que des canons et des épées. Elle l’a fait en imposant sa religion, ses coutumes et sa langue. C’est cette conquête culturelle qui a permis la stabilité de l’empire durant plus de 200 ans. Tout cela, c’est du passé. Ce qui est incroyable c’est que, en plein XXIe siècle, il faille encore écouter une « Real Academia » pour décider de quelle manière, nous autres, les 450 millions d’Hispanophones, nous communiquerons dans le monde entier42.

Et le journal de conclure sur une comparaison qui n’a d’autre objet que de dénoncer le plus explicitement possible les diktats de l’académie, le « Tribunal Suprême de la Langue », comme l’a récemment nommée Manuel Seco43, autrement dit, de nouveau, l’Espagne comme figure d’autorité, voire comme incarnation d’une nouvelle inquisition :

L’orthographe n’est pas seulement une imposition, elle sert à maintenir un minimum de cohérence et de sens à ce qui est écrit et à ce qui est dit. Cette orthographe peut-elle être dictée depuis une salle de réunions à l’étranger ? Un pays fièrement indépendant ne l’accepterait pas […] Les États-Unis accepteraient-ils les diktats depuis l’Angleterre sur l’usage de l’anglais ? L’Algérie, ceux de la France ? Le Brésil, du Portugal ? Bien sûr que non […] Laissons donc de côté cet arrière-goût colonial et faisons davantage confiance à la plastique naturelle de la langue44.

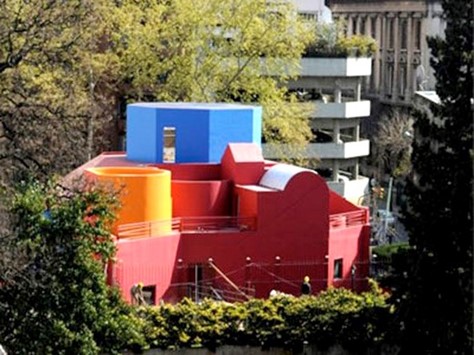

Existe-t-il pour autant aujourd’hui en Amérique latine, face à cette Espagne « hispanocentrée » voire « impérialiste » une volonté de faire sécession, d’emprunter un chemin pouvant conduire à une fragmentation de l’espagnol ? Non. Pour autant, les plus farouches défenseurs de l’unité ont de quoi être inquiets. En effet, reflet d’une détermination à rejeter l’Espagne comme figure d’autorité, certaines initiatives singulières voient le jour en Amérique latine : par exemple, l’inauguration, en octobre 2011, par la présidente de la République argentine, Cristina Kirchner, à Buenos Aires, du premier « Musée du Livre et de la Langue Espagnole d’Amérique latine ». Destiné à présenter le parcours de l’espagnol tel que le parlent les Argentins, cet immense bâtiment financé par le gouvernement argentin a été inauguré sans invitation aucune adressée aux milieux culturels, linguistiques et politiques de l’Espagne, et sa directrice, María Pía López, a déclaré à la presse :

Dans un pays comme l’Argentine, qui a été un territoire colonial, il est un sujet dont il faut encore débattre : la prétention durant extrêmement longtemps de l’Espagne de fonctionner comme le centre qui régit la norme standard de la langue. Ces standardisations […] tendent à considérer comme erronées toutes les variétés qui n’appartiennent pas à la norme […] nous ne pouvons pas avoir une position puriste conservatrice, la langue est une puissance commune que les locuteurs recréent en permanence45.

Et Cristina Kirchner de conclure, à son tour :

Nous sommes très contents d’inaugurer ce nouvel espace dans un pays qui a subi de nombreuses agressions culturelles de toutes sortes. Ce centre est un nouvel espace culturel pour les Argentins, où nous nous ressaisissons de l’histoire du livre, de la langue, de la parole…46

En conclusion, que retenir de l’ensemble des éléments convoqués ici pour illustrer notre thématique de l’autorité ? Aucun ne remet en cause, assurément, les relations riches et harmonieuses qui, chaque jour, unissent les deux rives d’un océan que les Hispanophones nomment symboliquement « charco » (flaque) pour en signifier l’étroitesse sur le plan culturel. L’Espagne et l’Amérique latine tissent, quotidiennement, des liens dont personne ne peut nier la richesse, sur le plan économique, politique, culturel et linguistique et, davantage encore, entre les personnes. Pour autant, si nous nouons les quatre fils que nous avons jusqu’à présent tenus séparés, il ressort que, loin des engagements formels et des recommandations politiques de certains sommets, les relations « Espagne (et donc Europe) / Amérique latine » n’ont pas, dans les faits, le caractère romantique / consensuel que nous pouvons parfois imaginer.

Sur le plan économique, l’autorité de l’Espagne peut être fermement contestée et rejetée, en raison de pratiques néolibérales qui se sont généralisées et d’un positionnement trop conquérant et « hispano-centré ». En matière de politique, lorsqu’elle est trop affirmée, l’autorité de l’Espagne se heurte à une contestation plus ferme des souverainetés nationales, comme l’a récemment démontré le Ministre cubain des Affaires Etrangères, Felipe Pérez Roque, qui a balayé d’une phrase, en 2007, ce qui constitue aujourd’hui l’objet de notre réflexion : « Nous ne reconnaissons aucune autorité morale à l’Union européenne pour juger ni conseiller Cuba47. »

Sur le plan culturel, aucune rupture n’est revendiquée. Pour autant, l’Espagne n’a d’autre choix que de prendre en considération la voix de ses anciennes colonies, sans faire œuvre d’autoritarisme vis-à-vis de leur expression culturelle. Enfin, la linguistique confirme cette même tendance : l’autorité de l’Espagne semble à tout jamais assurée dès lors que les académiciens de chaque pays restent associés à la codification de leur langue en partage.

À l’aube de ce XXIe siècle, l’Espagne entend-elle ces messages ? Plusieurs éléments invitent à répondre positivement. En matière d’économie, diverses entreprises espagnoles investissent aujourd’hui dans l’éducation et la santé, en souscrivant à des programmes de Responsabilité Sociale des Entreprises destinés à légitimer leurs actions et à participer au développement des pays concernés. Ainsi, « En 2007, la banque espagnole [BBVA] a consacré à la Responsabilité Sociale des Entreprises en Amérique latine environ vingt millions d’euros48. » Sur le plan culturel, très contestée, Repsol est en train de développer un programme de réhabilitation et de sauvegarde du patrimoine musical d’Amérique latine. Quant à la question de la langue : « L’Institut Cervantes a promu dans certains de ses établissements l’enseignement de certaines de ces langues autochtones [quechua, aymara]49. »

Autant d’actions qui s’inscrivent dans la droite ligne du discours extrêmement prudent que le roi Juan Carlos a prononcé lors de la cérémonie institutionnelle de commémoration des bicentenaires des Indépendances (11 mai 2011) à la « Casa de América » de Madrid, en présence de toutes les « autorités » (!) d’Espagne envisageables : « L’Espagne collaborera et accompagnera les Nations latino-américaines […] Les Latino-américains en seront les véritables protagonistes50. » Ces propos sont, à coup sûr, un signe de respect plein et entier vis-à-vis des anciennes colonies et de leur souveraineté, une désincarnation totale de tout concept d’autorité. Sans doute viennent-ils à point nommé car, comme l’écrivait Eva Usi, à l’issue du Sommet Ibéro-américain d’octobre 2011 au Paraguay :

L’Amérique latine est une partie de la solution dans la crise financière internationale, comme cela a pu être observé lors du XXIe Sommet Ibéro-américain […], où les anciennes puissances coloniales, l’Espagne et le Portugal, ont fini par demander de l’aide51.

L’Espagne, qui a longuement été la porte d’entrée en Europe pour de nombreux Latino-américains, le pont entre les deux rives de l’Atlantique, l’interprète de l’Amérique latine dans le Vieux Continent, et qui doit aussi partie de son rayonnement linguistique et culturel à l’Amérique latine, redeviendrait ainsi pour l’Europe l’une des portes de sortie, celle de la crise économique qui la traverse. Sous réserve toutefois d’agir sans délai car l’une des autres conclusions de ce tout dernier sommet a également été :

L’Amérique latine, avec une croissance annuelle proche de 5 % du PIB, regarde par-dessus l'épaule l'économie européenne affligée, spécialement l'Espagne et le Portugal, à l'épicentre de la crise de la dette. L’Amérique latine tourne le dos à l’Europe […] La Chine est son nouvel objectif52.