Il ressort de l’analyse d’un parcours de vie pluriel dans son inscription géographique et institutionnelle que l’ancrage multiple nobiliaire se caractérise par son mode d’habiter1 et sa capacité à accroître les ressources sociales2. Cette analyse ouvre d’autre part une réflexion sur la part d’imprévisibilité et d’inachèvement et sur les stratégies mises en œuvre où la sociologie a sa place. Celle-ci souligne l’importance et la diversité des rythmes d’un parcours de vie3, fonctions des lieux et des époques. Cette diversité, l’image de la mosaïque4 la reprend et réfute l’idée d’une entité individuelle saisissable dans une continuité logique et chronologique, sans nier pour autant « l’unité synchronique [de l’agent] par-delà la multiplicité des positions occupées »5. La sociologie incite également à rejeter les notions d’itinéraire et de trajectoire. Les chemins y apparaissent déjà tracés, même si dans un cas ils sont nombreux, ou peuvent être recalculés au fur et à mesure de leur avancée dans l’autre. Toutefois, pour les sociologues, l’approche biographique n’est fondée qu’à la condition de pouvoir accéder, d’une part, au point de vue de l’acteur, qui seul permet de comprendre les effets des normes, les comportements et le champ des possibles, et, d’autre part, aux relations qui unissent l’agent étudié à l’ensemble des individus engagés dans le même champ6. Dès lors, deux questions s’imposent à l’historien. L’étude historique d’un parcours de vie en l’absence d’archives privées est-il envisageable ? Dans quelle mesure la reconstitution et l’interprétation d’un parcours multipositionné sont-elles réalisables ?

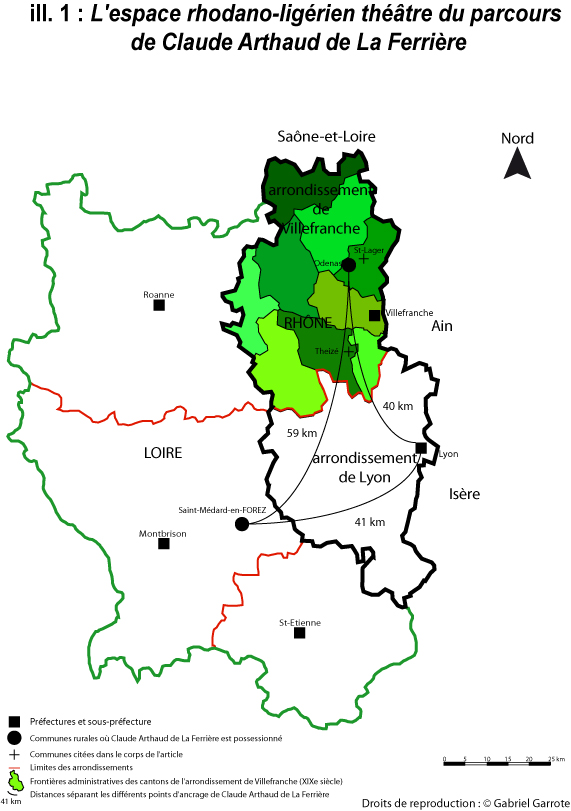

À l’automne 1769, Claude Arthaud vient au monde dans le noble quartier d’Ainay. Au nombre des premières fortunes du département, l’intéressé est l’unique héritier d’une famille de l’aristocratie lyonnaise. Cette dernière est bien insérée dans les cercles notabiliaires locaux, et plusieurs de ses membres ont exercé des fonctions de gouvernance à Lyon. Pour autant, les aspirations parisiennes, entretenues par l’exemple paternel, et une vie itinérante éloignent Claude Arthaud du berceau familial7. Il s’y retire cependant à la fin de ses jours pour y décéder en 1840. Claude Arthaud quitte Lyon en 1786 pour débuter une carrière d’officier de cavalerie. Assistant impuissant au naufrage de l’Ancien Régime, il tente de s’opposer à la marche des événements à partir de 1791, et s’engage dans l’armée des princes, jusqu’à sa dissolution en 17928. La Terreur lui sourit cependant et lui ouvre un riche héritage9 : le château de La Ferrière, à Saint‑Médard (Loire). Au commencement de l’année 1800, il est à Lyon pour célébrer son mariage qui le met en possession du fief de Pierreux, en Beaujolais (ill. 1). Ce dernier lui permet de tenir dans le Rhône le rang qui convient à un ci-devant. Sa vie passée le tient à l’écart de l’administration consulaire.

© auteur.

Ill. 1 : L’espace rhodano-ligérien, théâtre du parcours de Claude Arthaud de La Ferrière,

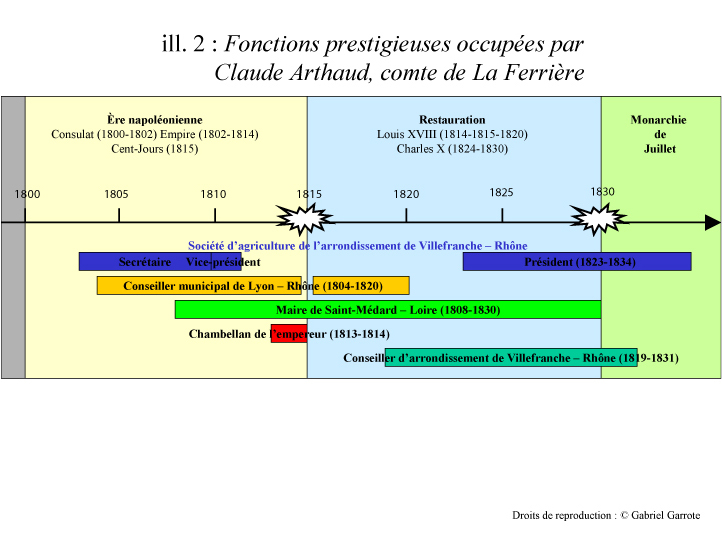

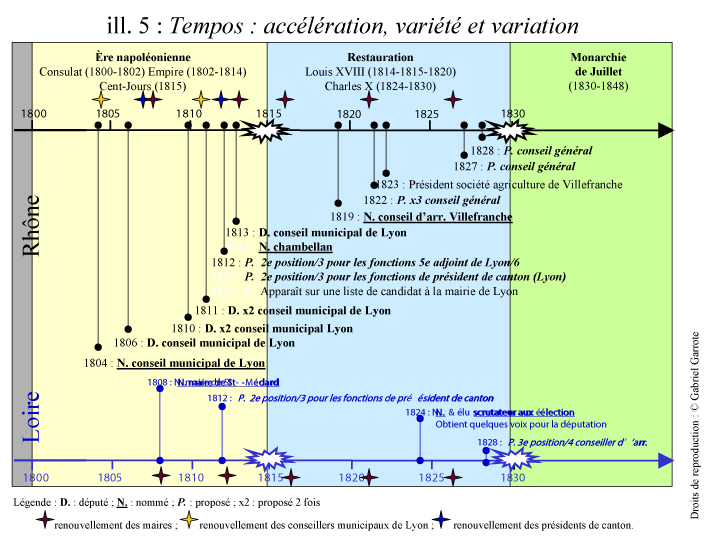

Ce n’est que sous l’Empire que débute sa carrière, favorisée par l’affirmation monarchique du régime. Se maintenant par-delà les bouleversements, Claude Arthaud occupe les fonctions de conseiller municipal de Lyon (1804‑1820), de maire de Saint‑Médard (1808‑1829), de chambellan de l’empereur (1813‑1814), et, enfin, de conseiller de l’arrondissement de Villefranche (1819-1831). L’année 1831 marque son retrait de la sphère publique (ill. 2). Les places occupées sont honorifiques et dépourvues de réels pouvoirs10. Les nominations sont à la discrétion des régimes. Le renouvellement des conseils mis en place sous Napoléon disparaît sous la Restauration au profit de fonctions viagères, tandis que le défaut de maires capables se traduit, sauf exception, par la reconduction de ceux en poste.

© auteur.

Ill. 2 : Fonctions prestigieuses occupées par Claude Arthaud, comte de La Ferrière

Ce parcours se fait creuset de discontinuités spatiales et d’une continuité temporelle ignorant les césures historiques ; et parfait exemple d’une multipositionnalité géo‑institutionnelle aux rythmes variés. Ce parcours est parallèlement prétexte à l’étude de l’impact de l’événement historique sur le vécu individuel. Il introduit de ce fait l’idée d’une stratégie émergente, et non construite, et, à travers elle, celle d’adaptabilité. L’analyse préalable de notre objet d’étude soulève deux questions : d’une part, l’importance du jeu d’échelles dans l’approche d’un parcours de vie et, d’autre part, la faisabilité de la reconstitution de stratégies individuelles. La première interrogation se décline sous deux aspects. L’ancrage multiple11 met en évidence que l’étude de la notabilité dans le cadre départemental ne peut faire l’économie de recherches le débordant. Il importe également de mettre en lumière la manière dont les différentes fonctions occupées s’interpénètrent, évoluent indépendamment les unes des autres ou entrent en conflit. La seconde interrogation concerne la stratégie qui prend acte, d’une part des contraintes structurales et des possibilités de réponses à ces contraintes et, d’autre part, du rapport de forces avec les autres agents, en vue d’objectifs à plus ou moins long terme et non nécessairement posés comme tels12. Partant de ce postulat, il s’agit de questionner la linéarité d’une stratégie et les rationalités à l’œuvre, potentiellement antagonistes ; de même que l’adaptabilité et la résistance à l’imprévu, aux infléchissements des politiques13, aux changements de régimes et à l’influence de tiers.

L’intérêt de cette étude est donc tout à la fois méthodologique, épistémologique et historique. Méthodologiquement, elle invite à tenir compte des temporalités propres à chaque espace, et à adopter une approche prospective qui fait sienne l’histoire des possibles et réintroduit la part de hasard au sein même de la notion de stratégie. Épistémologiquement, elle questionne la démarche du chercheur et la légitimité de son interprétation. Historiquement, elle incite à comprendre un parcours de vie inattendu dans son déroulement qui brouille les limites entre la noblesse notabiliaire cantonale et celle d’envergure départementale.

Afin de saisir au plus près le parcours de l’intéressé, nous nous sommes efforcé d’établir sa généalogie et le parcours familial, ainsi que les stratégies matrimoniales et patrimoniales, sans négliger la descendance. L’étude succincte de pairs, semblables par leurs parcours ou restés à l’écart des institutions, complète cette première contextualisation, indispensable à la mise en lumière des étapes de la carrière et des choix de vie opérés. La réflexion se structure en trois parties. La période impériale souligne l’importance d’une démarche prospective dans l’interprétation d’un parcours. Nous nous intéressons dans un second temps à la signification et à la faisabilité d’un revirement géo‑institutionnel. Nous terminons par un développement consacré aux problèmes d’interprétation et de méthodologie soulevés par les limites géographiques et temporelles.

L’Empire et la séquence lyonnaise : le double visage d’un parcours inachevé

Jeu d’échelles : horizon parisien et marchepied lyonnais

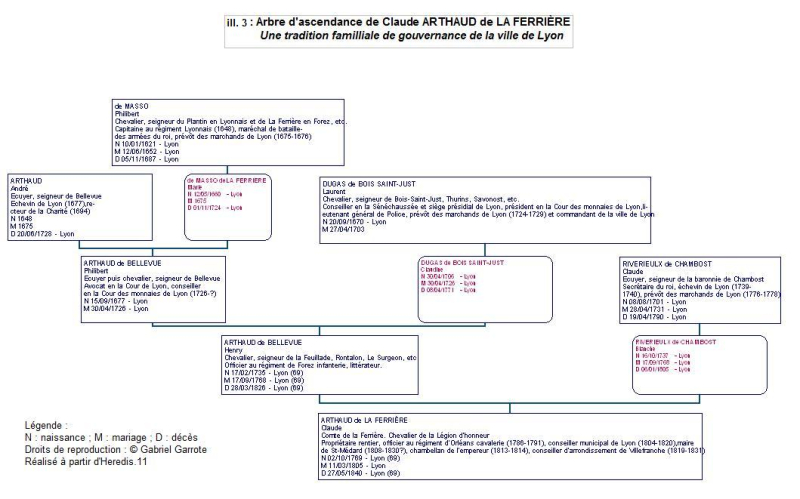

Anoblis par l’échevinage à la fin du XVIIe siècle les Arthaud s’allient à des familles lyonnaises à la noblesse guère plus ancienne mais qui occupaient dans la capitale des Gaules les premières magistratures et dont les patronymes étaient plus prestigieux. S’observe donc une stratégie matrimoniale centrée sur Lyon qui s’enracine sans doute dans la volonté d’affermir localement une noblesse relativement récente. Ainsi, si la notoriété des Arthaud apparaît réelle au début du XIXe siècle, elle demeure localisée. Cet ancrage, consolidé par une tradition familiale de gouvernance de la ville (ill. 3), amène le comte de La Ferrière à siéger au conseil municipal de Lyon dès 1804, lors du premier renouvellement du conseil qui donne la part belle aux ci-devants. Sa fortune, ses titres personnels et le souvenir de sa famille confèrent à Claude Arthaud un ascendant au sein de cette assemblée. Pour preuve la confiance dont l’investissent ses pairs à six reprises pour représenter la municipalité et défendre les intérêts de la ville à Paris14. La reconnaissance de sa prééminence apparaît incontestable lors de la désignation des deux conseillers devant assister au baptême de l’aiglon. La notoriété de Claude et les relations qu’il entretient avec ses collègues font de ses fonctions municipales le marchepied indispensable à la réalisation de son ambition.

© auteur.

Ill. 3 : Arbre d’ascendance de Claude Arthaud de La Ferrière : une tradition familiale de gouvernance de la ville de Lyon

Les missions dont il est revêtu auprès du pouvoir central l’amènent à rencontrer personnellement l’empereur15. En outre, chaque adresse est l’occasion pour le préfet de signaler les qualités et espérances (titre, décoration, emploi) des conseillers élus. Aussi le désir de Claude Arthaud d’être nommé aux fonctions de chambellan est-il satisfait au début de l’année 181316. Ses nouvelles fonctions confirment cet ascendant et le renforcent même, non seulement par la publicité qu’elles donnent à sa notoriété, mais aussi en l’érigeant en porte‑parole officieux de la ville de Lyon et, plus encore, en médiateur choisi pour répercuter et satisfaire les requêtes des notabilités locales. Il lui est d’autant plus aisé de jouer ce rôle qu’il côtoie les membres de l’aristocratie locale au sein des cercles huppés, des sociétés d’agriculture et de commerce du département17.

Pour autant, l’aura et la faveur du pouvoir dont semble profiter Claude Arthaud sont à relativiser. D’une part, s’il jouit d’une réelle considération auprès de ses concitoyens, l’administration lui dénie toute influence18. D’autre part, sa notabilité apparaît à plus d’un titre équivoque. Membre de la liste des trente contribuables les plus imposés du Rhône en l’an XIII, il ne figure pas sur la liste des soixante citoyens distingués par leurs vertus civiles et privées19. Cet oubli semble conjoncturel puisqu’il est porté vingt-troisième, sur quarante-et-un, dans la Liste des personnes les plus marquantes du Département du Rhône dressée en 1809 par le préfet20. Pour autant, porté dès 1804 au conseil municipal de Lyon, il n’est jamais sérieusement envisagé pour occuper des fonctions cardinales à Lyon ou dans le Rhône. Néanmoins, le préfet le propose, en deuxième place, ici pour présider une assemblée cantonale à Lyon, là pour les fonctions de cinquième adjoint21. Son nom apparaît également en fin d’une liste de candidats potentiels à la mairie de Lyon sans reparaître jamais22. Par l’octroi d’une charge de chambellan, le pouvoir semble donc s’efforcer de satisfaire l’ambition d’un homme estimé et notoire, afin de se l’attacher, mais aussi d’affermir chez d’autres l’attrait du régime par l’espoir de semblables honneurs. À défaut d’influence, l’insertion de Claude Arthaud dans les réseaux notabiliaires locaux lui permet de jouer le rôle de courroie de transmission entre Paris et la province, les exigences de l’une et les requêtes de l’autre. Il se fait ainsi intermédiaire du pouvoir non comme autorité mais comme vecteur d’informations. S’expliquerait ainsi qu’il ne parvienne pas à la tête d’administrations revêtues d’un caractère d’autorité et chargées du maintien de l’ordre. À l’inverse, il n’est guère étonnant de le retrouver quelques années plus tard dans le rôle de conseiller d’arrondissement : intermédiaire entre les administrés et l’administration, entre l’espace rural et le centre urbain.

Un parcours dual : ambiguïtés des sources et regards d’historien

La signification de ce parcours, reflet d’un état de notabilité mais aussi expression d’une stratégie, apparaît duale lorsqu’on cherche à déceler les motivations et les ressources mobilisées. L’horizon parisien semble résulter d’une notoriété locale, elle-même assise sur un capital mémoriel lignager. Or, le rôle d’Henry Arthaud, père de l’intéressé, s’en trouve occulté. Ce dernier, s’il n’exerce aucune fonction à Lyon, évolue dans les sphères parisiennes où il côtoie Turgot, fraye avec Restif de la Bretonne ou fréquente Madame de Beauharnais23. Henry Arthaud n’hésitant pas à recourir à ses relations pour intercéder auprès du préfet24, ne peut-on supposer que c’est à celles-ci autant, sinon plus, qu’à ses attaches lyonnaises que Claude Arthaud doit ses prises de fonctions à Lyon puis à Paris ? Il est de même possible de supposer que le conseil municipal le mandate davantage pour sa connaissance des usages de la capitale et la possession d’un coûteux pied-à-terre, que pour la popularité dont il jouit en son sein. L’ancrage paternel questionne non seulement les ressources mobilisées par Claude Arthaud dans l’accession à des charges publiques, mais aussi la finalité de la stratégie mise en œuvre. Le projet de se fixer dans la capitale émerge-t-il au fil des députations municipales, ou constitue-t-il dès l’origine l’objectif officieux ? En effet, résider à Paris, suprême raffinement et symbole du bon ton, n’est accessible qu’à une fraction de l’élite qui acquiert ainsi distinction et ascendant sur les pairs – qui semble faire défaut à Claude Arthaud. S’expliquerait dès lors le faible attrait exercé par les affaires locales et l’absence de carriérisme25, et l’intérêt porté à un office dépourvu d’autorité mais permettant d’évoluer au cœur du pouvoir. Toutefois, le devenir du parcours et l’absence de sources privées26 interdisent de trancher. Regrettable, cette absence de source incite toutefois l’historien à élargir le champ des explications plausibles, plutôt que d’aboutir à des conclusions hésitantes qui omettent les facteurs que l’histoire n’a pas toujours retenus parce que les intéressés eux-mêmes n’en avaient pas toujours conscience.

Ni piètre ni grand notable, Claude Arthaud pourrait être qualifié de notabilité inachevée. Toutefois, selon l’angle d’approche et la focale temporelle adoptés, l’interprétation varie. Analysée rétrospectivement à partir de l’année 181427, la notabilité paraît inachevée parce qu’incomplète : l’influence et un prestige suffisant font défaut pour en faire un grand notable. Or, si on opte pour une démarche prospective, de la mise en place du régime napoléonien à la rupture bourbonienne, et si on tient compte des rythmes de cette séquence de vie, les possibilités conclusives apparaissent plus ouvertes. Le laps de temps durant lequel il reste à l’écart de l’administration, de 1800 à son entrée au conseil municipal en 1804, n’a rien de surprenant pour un émigré qui a fait la campagne de 1792 mais qui est rentré en 179928. S’il ne fait l’objet d’aucune présentation de 1804 à 1811, cette période lui permet d’affermir sa notabilité grâce aux adresses que le conseil le charge de porter à l’empereur. Or, à partir de 1812 le tempo s’accélère29. Cette année-là, il est envisagé pour deux fonctions en vue, tandis que son nom apparaît, certes de manière éphémère, sur une liste de candidats pour la place de maire. Il accède l’année suivante à la charge de chambellan. Or, sans la chute de l’Empire, il est plausible que le comte de La Ferrière eût été proposé les années suivantes en première position et nommé à une place disputée. On peut, de même, imaginer que d’autres horizons se seraient ouverts s’il avait eu le loisir de tirer profit de sa position de chambellan. Cette notabilité ne serait donc inachevée que parce que le temps a manqué.

L’inachèvement constaté ne traduit pas un échec. L’inachèvement n’existe que par contraste avec la pleine actualisation des potentialités d’une séquence de vie. À ce titre, tout parcours peut être considéré par l’historien comme inachevé30. L’échec ne prend sens que dans la perspective d’un objectif poursuivi par un acteur. Or, si on considère la trajectoire étudiée comme originellement tendue vers Paris, la séquence est un succès. Pour autant, l’insuccès de Claude Arthaud à accéder à des fonctions cardinales dans le Rhône ne constitue pas un échec. D’une part, le but de l’intéressé n’apparaît pas tel. D’autre part, l’échec postule la responsabilité de l’individu. Or, c’est la capacité à créer ou non un contexte favorable à la réalisation d’un projet qui fonde la responsabilité, non le résultat de l’action, soumis aux contingences et aux manœuvres de tiers31. En ce sens, l’attitude de Claude Arthaud s’oppose, selon nous, à qualifier cette séquence « d’échec ».

Claude Arthaud, loin de se limiter à l’horizon sociogéographique lyonnais, le déborde. En dehors de Paris, il s’occupe de ses propriétés de Saint‑Médard (Loire) et Odenas (Rhône, arrondissement de Villefranche). Recherchant peut-être le calme et le bonheur familial, désirant s’occuper de ses terres, c’est à Odenas qu’il s’établit lorsque Paris lui échappe. Ce choix lui ouvre en fait de nouvelles perspectives.

La Restauration et le revirement caladois32 : faisabilité et limites d’une multipositionnalité géo-institutionnelle

Contingence et intentions d’acteur : émergence des conditions de possibilité

La Restauration vient mettre un terme au rêve parisien. Pour autant, Claude, jugé dévoué par l’Empire, est satisfait du retour de ses souverains légitimes33. Il aurait servi leur cause en 1814-1815, sinon, à l’en croire, dès son retour d’émigration34. Ce revirement, inacceptable chez un chambellan, explique qu’il soit écarté du conseil municipal lors du retour de l’empereur. À l’inverse, la monarchie restaurée l’y conserve et le gratifie même, à l’instar de nombreux notables, de la croix de la Légion d’honneur en janvier 1815. Pour autant, Claude Arthaud se détourne de ses obligations municipales. Sa participation épisodique sous l’Empire35 s’estompe tout à fait à partir de février 1818, alors qu’il ne réside plus à Lyon36. Il démissionne du conseil en 1820, quelques mois après avoir été appelé au conseil d’arrondissement de Villefranche. Ce revirement, chez un homme dont la famille est enracinée à Lyon, s’éclaire grâce à l’ubiquité géographique de Claude Arthaud et à l’activité qu’il déploie dans le canton de Belleville. Se distinguant de ses aïeuls, il contracte alliance avec l’unique descendante d’un gentilhomme du Beaujolais et d’une des plus prestigieuses maisons d’Auvergne. Grâce à cette union, survenue en l’an VIII, il acquiert la terre et le château de Pierreux, sis à Odenas, canton de Belleville. Au regard de l’arrondissement, ce canton se singularise par la concentration de familles nobles qui tirent parti d’un relief et de sols propices à l’agriculture37. Les suites de ce beau mariage apparaissent ouvertes. En effet, le risque de se voir éclipsé par l’ancienne et prestigieuse aristocratie locale est réel. D’une part, le marquis de Montaigu, détenteur de 40% du territoire d’Odenas, habite également cette commune. Or, le comte de La Ferrière ne peut rivaliser avec ce notable rhodano‑parisien qui côtoie la royauté, siège au conseil général et administre Odenas. D’autre part, l’influence et l’aura du marquis de Monspey, figure tutélaire du canton, sinon de l’arrondissement, député aux États généraux, grand’croix de Saint‑Louis, distingué et connu des souverains, sont incontestables. Le comte n’en met pas moins à profit ses propriétés et leur situation géographique pour s’affirmer au sein de l’élite locale. Féru d’agriculture38, il anime la Société d’agriculture de l’arrondissement de Villefranche, où se retrouve l’essentiel de l’aristocratie notabiliaire caladoise. Secrétaire de la société de sa création en 1803 à 1809, il en devient vice-président en 1810‑1811, puis président à partir de 1823. Il s’insère ainsi avec aisance dans les réseaux nobiliaires locaux, sur lesquels, sans égaler celle des grands noms de la noblesse locale, son influence va croissant. Influence et autorité en matière agricole en font un candidat au conseil d’arrondissement.

Par-delà une localisation géographique potentiellement préjudiciable à sa dynamique sociale, Claude Arthaud participe à faire advenir les conditions de possibilité de sa présentation aux fonctions de conseiller d’arrondissement. Une histoire des possibles surgit qui souligne par là même que, si les hommes ne font pas leur histoire de plein gré, dans des circonstances librement choisies39, ils sont en mesure de composer avec l’institué40, grâce à leur capacité d’adaptation et d’innovation, pour imprimer leurs résolutions sur le déroulement des événements. Certes, l’importance d’une résolution « n’est pas décidée par son protagoniste mais par le cours ultérieur des événements41 ». En un sens, ce n’est pas un hasard si Claude Arthaud est envisagé pour seconder la préfecture. Les conditions de possibilité sont toutes réunies : localisation géographique, statut de grand propriétaire terrien bien inséré dans les réseaux locaux et collaboration passée avec l’administration. Pour autant rien ne permettait de prévoir la portée de ce mariage sur le parcours de l’intéressé. Lorsqu’il est célébré le 11 mars 1800, l’instauration des conseils consultatifs date de moins d’un mois. Ces derniers n’ont donc pas inspiré le choix de l’alliance. Il n’est pas même certain que la localisation des terres ait joué. Celle-ci a pu paraître secondaire au regard de l’héritage et de l’illustre lignage de l’épouse. La part de la contingence ne peut être négligée. Elle s’affirme à nouveau avec la Restauration qui favorise l’entrée de nouveaux affidés du régime. Plus encore, la personne nommée pour représenter le canton de Belleville s’avère illégitime, ce qui nécessite son remplacement trois ans plus tard. Si le choix du préfet s’était porté sur un autre homme, ce dernier aurait pu rester en place, écartant de fait Claude Arthaud du conseil42. Enfin, le levier probable de cette présentation, la Société d’agriculture de l’arrondissement de Villefranche, n’existe pas encore en 180043. Néanmoins, cela ne présage pas de l’effort d’insertion dans les réseaux locaux ni de la valorisation de la pratique agricole dès après son mariage. La part de hasard ne doit donc pas être minorée. Le hasard n’est pas dans les conditions de possibilités, qui émergent progressivement, mais dans la possibilité de leur émergence, liée au mariage. La localisation des biens de l’épouse joue un rôle essentiel, dévoilant dans l’union contractée par le comte la prémisse d’une rupture que rien ne laissait supposer.

Le tournant pris par la carrière de Claude Arthaud ne surprend donc qu’en apparence. En pénétrer la faisabilité requiert cependant de prendre en considération l’ensemble de la surface sociale de l’intéressé résultant de sa multipositionnalité institutionnelle et géographique44. Autrement dit, comprendre la présentation de Claude Arthaud au conseil d’arrondissement nécessite d’élargir la focale à la fois dans le temps, dans l’espace et dans les types de parcours. Rien ne permettait de prévoir ce revirement, l’intéressé étant également membre de la Société d’agriculture de Lyon et parvenant à mener de front et indépendamment les unes des autres ces différentes carrières pendant plusieurs années.

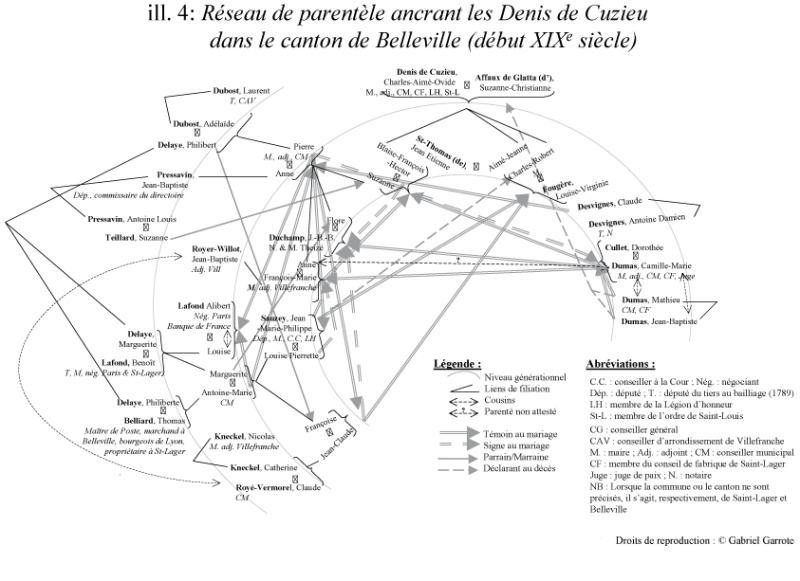

Concilier multipositionnalité et assise locale

Si les conditions de la proposition s’éclairent, la nomination apparaît quant à elle plus étonnante au regard des compétiteurs, d’autant que Claude Arthaud n’est initialement proposé qu’en seconde position. Si, le préfet, absent lors de la rédaction de la liste des candidats, modifie l’ordre de présentation, la notoriété et l’influence de Claude Arthaud apparaissent toutes subjectives. Son compétiteur, le baron de Cuzieu, doit lui aussi sa présence dans le canton de Belleville à son mariage. À la différence de Claude Arthaud, le baron privilégie l’insertion dans des réseaux familiaux bourgeois, et pallie ainsi l’absence d’enracinement (ill. 4). La légitimité de Denis de Cuzieu à représenter le canton repose non seulement sur son identification à un réseau familial notoire, jouant le rôle de « label d’éligibilité45 », mais aussi sur ses fonctions de maire. A contrario, celle du comte de La Ferrière repose sur sa multipositionnalité. Mieux intégré aux réseaux notabiliaires rhodaniens, participant activement à la vie publique, c’est un « passeur d’espaces »46 , géographiques et sociaux. Il apparaît donc en mesure de jouer le rôle de médiateur et d’unificateur dévolu au notable. Dans cette perspective, le capital social localisé47 acquis par le baron de Cuzieu jouerait en sa défaveur48. Il n’est cependant pas à exclure que Claude Arthaud, plus grand propriétaire que son colistier, doive avant tout sa nomination à cette qualité49. Ces conjectures, toujours à parfaire, doivent être exposées afin d’esquisser le paysage mental que pouvaient se faire d’un individu ceux qui en influençaient la carrière, pour, à rebours, la mieux comprendre.

© auteur.

Ill. 4 : Réseau de parentèle ancrant les Denis de Cuzieu dans le canton de Belleville (début XIXe siècle)

L’année de la nomination de Claude Arthaud au conseil d’arrondissement coïncide avec son éloignement de la ville de Lyon50. Ce recentrement souligne un « sens du placement51 » qui légitime le rôle de représentant du canton. Mais il souligne tout autant les limites de l’ubiquité. Ce que confirment les présentations de l’intéressé aux fonctions de conseiller général. Son nom apparaît en effet sur quatre des cinq listes soumises de 1822 à 1830, sans être suivi d’une nomination. La fréquence de son nom sur les listes contraste avec celle d’autres candidats. L’ancrage caladois de Claude Arthaud l’exclut de fait lorsqu’à deux reprises le gouvernement souhaite désigner un Lyonnais. Pourtant, la dernière liste de la période le place en situation d’être nommé, puisqu’il est le seul candidat à satisfaire les exigences du régime en terme de représentation territoriale. Or, c’est finalement un tiers, non porté, qui est finalement choisi – peut-être dans un souci d’une représentativité plus homogène de l’arrondissement de Villefranche. L’intérêt que Claude Arthaud porte à ses terres sises à Odenas, en lui ouvrant les portes du conseil d’arrondissement de Villefranche, l’exclut de fait de Lyon, malgré une implantation séculaire et des réseaux encore actifs. Ces présentations successives affirment la notabilité de l’intéressé et en soulignent les limites. Cette situation n’est pas sans faire écho à celle rencontrée sous Napoléon. Elle ressuscite l’image d’une notabilité inachevée parce qu’insuffisante pour le porter vers de plus hautes fonctions, d’autant que, fréquemment présenté, il ne l’est qu’une seule fois en première position52. Il se peut toutefois que le temps à nouveau ait manqué, temps ici dilaté par le souci d’une représentativité homogène, de rares vacances ou le soutien de l’administration à un député sur les rangs pour se faire réélire. Se font jour, d’une part, les réponses données par un acteur, sa capacité à s’adapter et se maintenir au gré des régimes. Se dessine, d’autre part, l’ambivalence d’une posture multipositionnée qui accroît les ressources à la disposition des individus, les possibilités d’insertion et de mobilisation de réseaux variés, mais qui se heurte au relâchement des liens au lieu, à l’apposition d’une étiquette territoriale exclusive, aux limites d’une impossible ubiquité.

La difficulté à soutenir parallèlement un ancrage géographique multiple et une multipositionnalité institutionnelle est de nouveau mise en évidence dans la gestion des possessions ligériennes et la position que semble occuper Claude Arthaud dans la Loire.

Limites de la reconstitution d’un parcours53

Espaces géographiques : diversité des tempos, disparité des sources

Le parcours de Claude Arthaud s’organise autour de trois espaces géographiques : Lyon, le canton de Belleville et la commune de Saint-Médard dans la Loire ; auxquels s’ajoute l’horizon parisien. Les administrations du Rhône et de la Loire semblent tout ignorer des activités de l’intéressé hors de leur département54. La littérature grise répercute par ailleurs cette lacune55. Cette troncature exhorte à s’affranchir du cadre spatial dans lequel un effet de sources peut enfermer un individu et incite à explorer les espaces circonvoisins dans lesquels sa parentèle, des propriétés ou une ambition peuvent l’amener à évoluer, à laisser un bris de la mosaïque qui enrichirait l’image que nous nous faisons de ses ressources, de son caractère ou de son parcours de vie56.

Possessionné à Saint-Médard, Claude Arthaud en devient maire lors du premier renouvellement quinquennal, en 1808, et le reste jusqu’aux alentours de 1830. Il n’est pas le seul lyonnais maire hors du Rhône ; mais ceux qui le sont descendent toutefois le plus souvent d’anoblis ayant acquis dans une circonscription voisine les seigneuries qui faisaient défaut en Lyonnais et en Beaujolais pour asseoir leur statut. Or, loin de s’inscrire dans ce schéma de direction familiale de l’espace villageois, l’intéressé a hérité ses terres d’un lointain parent disparu sous la Terreur. Cette multipositionnalité socio-spatiale ne laisse pas de surprendre non seulement par la triple ubiquité territoriale qu’elle révèle, mais aussi par l’aptitude du comte de La Ferrière à s’ancrer sur deux territoires, tout en menant une carrière à Lyon. Cette aptitude est d’ailleurs intimement liée à ses dispositions à tirer profit de l’ensemble de ses possessions, à l’exemple de Belleville. Seul grand propriétaire de la commune, Claude accède à la mairie, ce que sa position lui refusait à Odenas. Il affermit et légitime de la sorte son emprise sur Saint‑Médard. La connaissance du parcours ligérien confirme également les talents de l’administrateur57, de même que le poids de sa fortune. Ceux-ci offrent à Claude Arthaud de figurer sur la Liste des fonctionnaires civils et militaires les plus distingués, des propriétaires les plus considérables et des hommes issus des familles les plus illustres dressée sous l’Empire, malgré une présence récente au sein du département. Il y apparaît au sommet de la hiérarchie de la fortune, avec des revenus trois fois supérieurs à la moyenne58. Si l’on tient compte du différentiel des fortunes entre les arrondissements du Rhône et celui de Montbrison, la situation du comte s’avère valorisée dans celui-ci du fait de la faible proportion de très riches propriétaires. Aussi le voit-on figurer en 1826 parmi les trois maires les plus fortunés de l’arrondissement. Cette valorisation contextuelle participe à expliquer les présentations dont le comte fait l’objet et invite à ne pas transposer sans réserve une même catégorisation sociale sur des territoires divers.

Il est proposé en 1812 pour les fonctions de président de canton, en seconde position, et rajouté, en 1828, à une liste de candidats au conseil d’arrondissement. Il avait été nommé auparavant, en 1824, scrutateur lors des élections, poste auquel il est confirmé par voie électorale. Il y recueille également de maigres voix pour la députation59. Notons que le Rhône ne le gratifie pas de cet honneur, qui ne se renouvelle pas. L’administration ligérienne ne l’appelle toutefois pas à d’autres fonctions. Ainsi, seules deux présentations et une nomination émaillent le parcours ligérien, à la différence de la carrière lyonnaise, ponctuée de fréquentes députations, ou de celle de Villefranche qui se signale par une ascension au sein de la société d’agriculture et de nombreuses présentations pour le conseil général. Le tempo de la carrière rhodanienne présente une accélération avant 1815, tempo ponctué, après 1819, d’ouvertures répétées et régulières. Celui de l’espace ligérien s’en différencie par une temporalité distendue des fonctions auxquelles Claude Arthaud est appelé ou présenté60 (ill. 5). Trois facteurs éclairent ce constat. Les absences occasionnées par l’ancrage multiple desservent l’implantation récente du comte. N’y sont aussi probablement pas étrangers des réseaux sociaux plus lâches et une moindre implication dans l’espace public ligérien. Enfin, les carrières et espaces de sociabilité de chaque département ne semblant pas se recouper, le rythme propre à chacun n’exerce pas d’influence sur l’autre. Un effet de source pourrait toutefois être cause d’une image appauvrie du parcours de vie ligérien et occulter les ponts dressés par l’intéressé entre le Rhône et la Loire. La faisabilité d’une étude comparée d’un parcours de vie au sein d’espaces géographiques ou institutionnels distincts s’en trouverait mise en cause. Nonobstant cette marge d’erreur, s’observe un ascendant croissant sur le canton, que le nombre réduit de notabilités ne saurait seul expliquer, mais qui reste fragilisé par une présence ponctuelle. Singulier, ce parcours n’est pas unique. L’un de ses pairs, Claude‑Simon Basset de La Pape est en effet, sous la Restauration, tout à la fois maire dans l’Ain, conseiller municipal de Lyon et membre des conseils d’arrondissement de Lyon et Trévoux61.

© auteur.

Ill. 5 : Tempos : accélération, variété et variation

Focale temporelle : ressaisir le parcours dans une approche plurigénérationelle ?

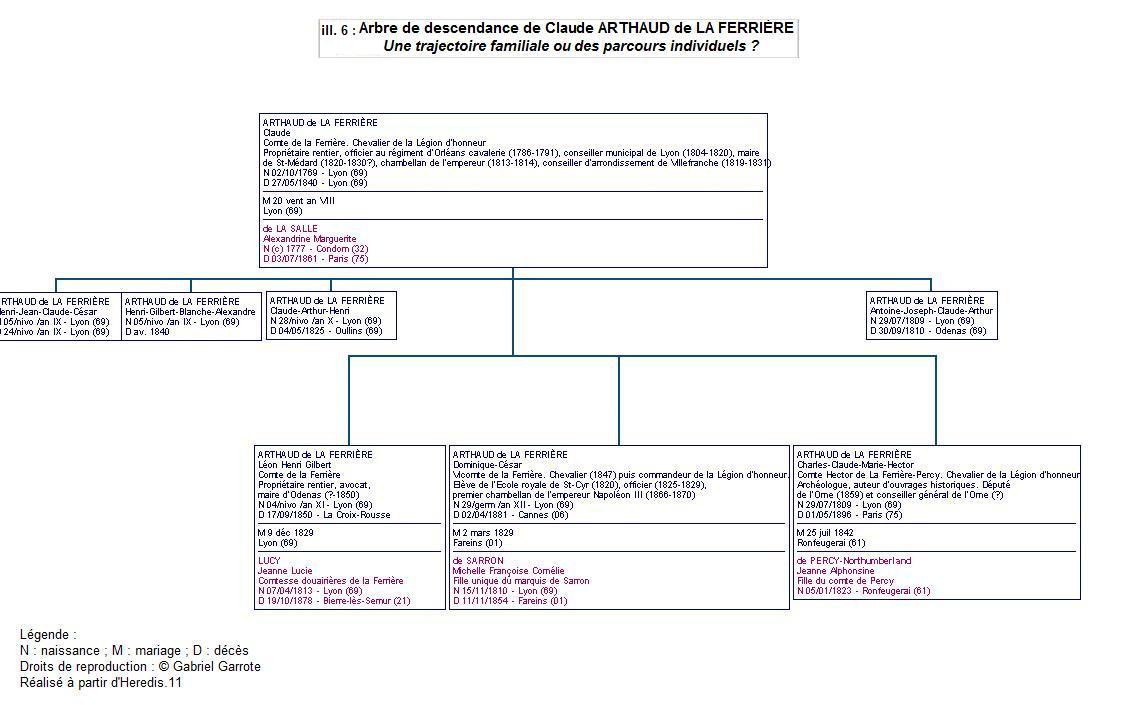

Les recherches menées sur le département de la Loire mettent en relief les qualités personnelles de Claude Arthaud, qui n’y bénéficie pas des ressources familiales, qui jouent à plein à Lyon. Pour autant, l’individu apparaît démuni, impuissant à pallier l’absence d’enracinement, aggravée par la distance, ne parvenant guère à sortir du cadre communal. Derrière la question du rôle joué par la lignée dans le déroulement d’un parcours individuel, se pose, en filigrane, celle de la focale temporelle à adopter. Nous avons précédemment rappelé que la contingence dans l’histoire n’exclut pas l’existence de stratégies d’acteurs. Il n’en est pas moins probable que l’intention de Claude Arthaud n’était pas d’entrer au conseil d’arrondissement, mais plutôt de garantir les bases de sa notoriété dans le canton de Belleville. Cette dernière engendre cependant les conditions favorables à sa nomination, celle-ci participant en retour à affirmer et confirmer sa notoriété. Il est manifeste que le fait de siéger au conseil n’est pas une fin en soi, lorsqu’on se place au niveau supra individuel. Il est possible, nous semble-t-il, de distinguer, au moins, trois types de stratégies individuelles : celles mises en place par un individu pour son parcours de vie, celles mises en œuvre par un individu mais pensée à l’échelle familiale (ex. : stratégies patrimoniales), enfin, celles qui sont influencées ou ont été rendues possibles grâce à l’intervention directe ou indirecte (mémoire) de la famille (au sens large). Ainsi, Claude Arthaud démissionne du conseil municipal de Lyon pour s’occuper de ses affaires caladoises62. Des années plus tard, il se démet de ses fonctions de maire et de conseiller suite à la donation de ses propriétés de Saint‑Médard (1829) et de Belleville (1831) à ses enfants. La stratégie de transmission patrimoniale met un terme à la carrière de l’intéressé. Le pouvoir n’est donc pas l’objectif poursuivi par Claude Arthaud. Il s’agirait plutôt d’assurer à la lignée une position enviable au sein de la pairie, vis‑à‑vis de l’administration et des populations locales, tout en offrant à la descendance les moyens de défendre celle-ci. Pour autant, les efforts déployés par Claude Arthaud pour s’enraciner et tirer profit de ses possessions lui survivent-ils ?

Il convient d’interroger le devenir d’un parcours personnel au prisme de la postérité familiale (ill. 6). En quittant ses fonctions locales, peu après l’instauration d’un nouvel ordre socio‑politique, ce n’est pas tant les positions locales de sa maison que Claude Arthaud fragilise que son attrait pour le régime. L’aîné hérite du château de Pierreux63 et prend la direction d’Odenas64 à la faveur de la Monarchie de juillet (1830-1848). Pressenti pour relever la notoriété de la famille dans le Rhône, son décès prématuré en 185065 l’en empêche. Dès lors, la mairie échappe au lignage66. Son fils, âgé de dix-neuf ans en 1850 est trop jeune pour s’imposer dans un contexte politique mouvant et incertain ; tandis que son épouse âgée de seulement vingt-sept ans, ne dispose sans doute pas du capital social et culturel suffisant pour le seconder. Enfant illégitime, née d’une lingère et d’un riche négociant, elle est reconnue à douze ans67. Malgré son mariage, d’amour ou bien d’argent (l’équitable répartition entre les trois fils de Claude Arthaud, au détriment de l’aîné, et le riche héritage escompté de l’épouse vont en ce sens68), la future comtesse douairière de La Ferrière, par ses origines (son père n’est pas un notable), paraît mal s’insérer dans l’espace notabiliaire rhodanien. Le deuxième fils de Claude Arthaud hérite du château de Brouilly, aussi situé sur la commune Odenas69. Il s’en défait dans les années 185070 et prend ses distances avec Lyon. Il est possible d’y voir un recentrement. Son mariage avec la fille du marquis de Sarron, unique héritière d’une illustre famille lyonnaise71 possessionnée dans l’Ain, l’amène à résider dans le château qu’y possède son épouse. Il bénéficie de la bienveillance de Napoléon III qui l’appelle à ses côtés pour occuper les fonctions de premier chambellan à partir de 1866. Le cadet recueille la terre de La Ferrière mais s’en sépare dès 1836. Érudit et archéologue distingué, il est l’auteur de nombreux ouvrages d’histoire. Il connaît une brève carrière politique dans l’Orne où l’a fixé son mariage : candidat du gouvernement en 1859, il voit son élection invalidée et n’est pas reconduit72. Si le souvenir du père peut, sous le Second Empire, jouer en faveur du deuxième fils du comte de La Ferrière, aucun de ses enfants ne profite véritablement de la notoriété acquise au sein des différents espaces parcourus – à l’exception de l’aîné, mort prématurément. Ce sont sur d’autres espaces, mais dans des sphères familières (les lettres, les armes et le service de l’État), qu’ils évoluent et mettent à profit les capitaux laissés en héritage : capital social, symbolique mais aussi capital économique. Les efforts déployés par Claude Arthaud pour assurer à ses descendants la transmission de ce dernier ne sont pas vains. Toutefois, là aussi, la part de hasard ne doit pas être minorée : s’il peut assurer une répartition équitable et appréciable de ses biens entre ses trois fils, c’est aussi parce que seuls ceux-là survivent parmi les sept nés de son mariage.

Ill. 3 : Arbre de descendance de Claude Arthaud de La Ferrière : une trajectoire familiale ou des parcours individuels ?

© auteur.

L’adéquation de la distance focale questionne enfin l’individu lui-même. Notre analyse se restreint aux seules années 1800‑1830. C’est en effet l’objectif poursuivi par cette chronique – exposer le caractère inattendu d’une séquence de vie – qui a présidé au choix des dates qui faisaient sens. Or, la jeunesse de Claude Arthaud s’inscrit dans la logique d’une carrière nobiliaire d’Ancien régime, tandis que son attitude sous la Révolution se confond avec celle de nombreux nobles. Les donations entre vifs qui le contraignent à se démettre de ses fonctions marquent le terme de la séquence. Il décède à Lyon quelques années après dans une maison en location, laissant pour tout bien un peu plus de 20 000 francs en valeurs mobilières et fiduciaires. Lyon, ville dont il ne parvint jamais tout à fait à s’affranchir, mais à laquelle aucun Arthaud, après lui, ne vint au XIXe siècle apporter son concours73.

Conclusion

La mutipositionnalité de Claude Arthaud offre l’image d’une construction sporadique, inopinée et éphémère qui participe à donner à son parcours ce caractère sinon accidentel, du moins imprévu. Inattendu, ce parcours n’en est pas moins exemplaire de l’adaptabilité des hommes qui surent se maintenir par-delà les bouleversements politiques du premier XIXe siècle grâce à leur aptitude à saisir les opportunités qui s’offraient à eux, quitte à renier par la suite les choix opérés. Au-delà de l’adaptabilité transparaît la pluralité des stratégies mises en œuvre ; stratégies pas toujours conscientisées ni objectivées, et pouvant entrer en conflit. Mais il se peut aussi que ce « conflit » s’avère pure (re)construction de l’historien qui élabore une suite logique à partir d’événements indépendants les uns des autres, ou qui présente comme stratégie des éléments qui n’en sont que la conséquence non recherchée. En effet, la stratégie est tout à la fois émergence comme résultat du hasard et co-construction de l’individu et de l’histoire. Le rôle de l’historien n’est pas de donner sens et cohérence à une séquence de vie, mais de mettre à jour les conditions de possibilités de sa réalisation. Il s’agit moins de lire un parcours à l’aune de succès ou d’échecs subjectifs, que de l’interpréter au prisme des moyens mis en œuvre dans un contexte particulier.

Toutefois, ce parcours peut, à bien des égards, être perçu comme étant inachevé : notabilité insuffisante, carrière écourtée ou à laquelle le temps a manqué. Il ouvre ainsi tout un univers des possibles. Inachevé, il l’est surtout du point de vue du chercheur qui, en ouvrant l’histoire des possibles, l’appréhende au prisme d’un absolu qui n’a certainement jamais constitué l’horizon du sujet étudié. Il l’est enfin, du point de vue de la recherche, comme séquence tronquée pour les besoins de l’analyse, incomplète à cause des impératifs d’une communication écrite, toujours imparfaite par les zones d’ombre subsistantes. Cette dernière remarque nous amène à reconnaître deux limites de notre travail et à formuler deux points de méthode.

Tout d’abord, il aurait fallu mieux esquisser les figures qui peuplent le quotidien de Claude Arthaud, et celles qui président aux infléchissements de sa carrière. Se pose ensuite le problème des sources : celles issues de l’administration connues de nous et celles privées à ce jour inaccessibles et peut-être inexistantes74. Transparaît, par là même, le caractère potentiel-lement artificiel de l’interprétation d’un parcours de vie qui ferait émerger une linéarité et une logique qui n’existent pas par le jeu d’un effet de sources ou par le défaut d’éléments biographiques nécessaires à la compréhension des choix effectués. Ce qui fait l’importance d’une résolution, le sens d’une action, n’est-ce pas, avant tout, ce que les archives en ont conservé et, in fine, l’interprétation qu’en donne l’historien ? « On comprend bien alors que l’historiographie soit une tentative complexe, et toujours susceptible d’être révisée, de trouver une signification à ce qui n’est pas présent ni dans les séquences chronologiques, ni dans les intentions de ceux qui ont été leurs protagonistes. […] Faire face à l’histoire, c’est entrer dans un scénario où il n’y a ni actions, ni plans, ni réalisations continues, mais plutôt des surprises, des effets secondaires et des résultats que personne à vrai dire n’avait voulus75 ». Ce travail souligne l’utilité d’une analyse centrée sur un parcours individuel comme cadre conceptuel et réflexif d’approches historiennes spécifiques et complémentaires, mais aussi comme éclairage d’un groupe social et d’une période historique76.