Depuis une vingtaine d’années, la République des Lettres fait partie des sujets les plus récurrents dans l’historiographie de l’histoire culturelle. Elle tient d’abord à l’étude du concept-clef d’espace public tel qu’élaboré par Jürgen Habermas en 19621. La République des Lettres est un espace où s’échangent savoirs et nouvelles par le biais de l’épistolarité, qui constitue au XVIIe siècle le moyen d’échanges prépondérant entre individus éloignés. Tenter de saisir la globalité des échanges entre individus à l’échelle de l’Europe, où s’insère cette République des Lettres, rend incertaines, et moins évidentes qu’elles n’y paraissent les notions d’itinéraire et de parcours mises à l’honneur lors de la journée d’études organisée par les doctorants du LARHRA2. Ces incertitudes s’accentuent plus lorsqu’il s’agit d’étudier un réseau d’acteurs s’intégrant dans une structure aussi complexe et étendue que la République des Lettres ; où ces échanges sont conditionnés aux mouvements de ce méta-réseau traversé de lignes de fractures, structurant les interactions entre correspondants. L’exemple du réseau épistolaire du médecin lyonnais Jacob Spon (1647-1685) que nous étudions, illustrera constamment notre approche des notions de parcours et d’itinéraires. Nous tenterons de montrer qu’une dissociation est possible dans l’analyse de la République des Lettres ; entre une étude spatiale, géographique et humaine de ses réseaux; et une étude plus abstraite, relative aux réseaux d’informations. Pour parler de ces échanges informationnels, nous emploierons la notion de rhizome complétée par celles de segment et de plateaux, créées et définies par Félix Guattari et Gilles Deleuze dans leur ouvrage Mille plateaux3.

La République des Lettres : caractéristiques d’un méta-réseau intellectuel

Réseaux, acteurs : quelques principes généraux

Nos recherches de thèse sont consacrées à l’édition critique de la correspondance de Jacob Spon (1647-1685). Nous nous efforçons, dans le cadre de notre doctorat, de recenser et d’annoter l’ensemble des lettres reçues ou écrites par ce médecin protestant lyonnais, qui s’adonnait aussi à l’étude de Antiquité gréco-romaine. Jacob Spon tenta de théoriser en une science de l’Antiquité l’objet de ses études. Il lui attribua un nom, l’ « archéographie », et une définition scientifique proche de ce que nous appelons aujourd’hui l’archéologie1. Le médecin lyonnais entretenait avec de nombreux savants européens des rapports plus ou moins réguliers par voie épistolaire, et avait su créer un réseau en adéquation avec ses activités médicales et son otium, consacré aux antiquités2. Les 425 lettres conservées de sa correspondance nous ont permis de retracer les parcours des contacts de Spon, leurs voyages, leurs activités intellectuelles, leurs parcours professionnels, mais aussi la genèse et la diffusion de savoirs.

Ce réseau épistolaire composé de savants et d’érudits s’étendait sur tout le continent européen d’Uppsala à Rome, de La Rochelle à Alep, et s’insérait dans la République des Lettres3. Il était composé de médecins, de savants, d’hommes de lettres, de magistrats, de libraires qui échangaient nouvelles et idées. Le premier but de cet immense réseau était avant tout le partage des savoirs et des informations dans tous les domaines : histoire, médecine, théologie, philologie, littérature, etc. Cette république savante, fonctionnait comme, un « espace public » d’échanges4 où s’élaboraient une pensée critique et une méthode scientifique encore embryonnaire.

Ill. 1 : Répartition géographique des correspondants de Jacob Spon

(lie x de rédaction) © auteur.u

Mais entendons-nous sur le mot « réseau ». Le réseau de la République des Lettres5 ne constitue pas un réseau « fermé ; c’est-à-dire limité dans le temps, l’espace et le nombre de ses acteurs circonscrivant d’emblée le nombre d’interactions possibles entre ses membres ; mais un réseau ouvert, aux contours flous, sans cesse mouvants et aux acteurs innombrables. La République des Lettres n’est pas non plus un seul réseau de correspondants, mais une superposition de réseaux ou de systèmes de réseaux reliés entre eux, en un méta-réseau. Cet espace d’échanges projette ses acteurs au-delà de leur espace de vie6 immédiat et de leur appartenance aux réseaux locaux auxquels ils participent.

Les informations se diffusaient par le biais de plusieurs canaux : la lettre et l’imprimé, soit sous forme de livre, soit sous forme de périodique tels que le Journal des Sçavans, ou les Nouvelles de la République des Lettres7. Le premier support, épistolaire et manuscrit, permettait un échange informel et libre, tandis que le second, plus formel, délivrait un savoir sous les formes discursives de la demonstratio ou de la descriptio8 à l’ensemble de la République des Lettres qui le validait, discutait ou rejetait selon l’intérêt et l’utilité qu’il apportait aux sciences.

Les agents de la République des Lettres sont comme Jacob Spon des savants, des médecins, des libraires, des religieux, des négociants ; mais ils agissent ou appartiennent souvent à des structures collectives, telles les académies ou les assemblées de savants. De nombreux agents individuels cultivaient de surcroît une double appartenance à des institutions, formelles, souvent contrôlées par l’État, telle l’Académie des Inscriptions à Paris ; et une sociabilité plus informelle à travers les assemblées et cercles savants ou littéraires comme à Paris la Mercuriale de Gilles Ménage (1613-1692). Les académies en tant que structures collectives regroupaient parfois ces savants par métiers et agissaient souvent comme des acteurs autonomes de régulations professionnelles tout en jouant le rôle d’un espace de discussion épistémologique9. Par exemple, l’Académie de Saint-Luc, reconnue par lettres patentes du roi en 1655, regroupait la communauté des peintres et tailleurs d’images parisiens et possédait une légitimité régulatrice pour ces professions dans la Capitale. Chaque membre de ces organisations collectives, avait par ailleurs pleinement conscience des avantages que l’appartenance à plusieurs réseaux professionnels et savants, reposant sur les interconnaissances, pouvait leur conférer. Par ces fréquentations, les agents de la République des Lettres servaient autant leurs aspirations socioprofessionnelles que l’essor des sciences par le biais d’une sociabilité indispensable au maintien de leur position et de leur réputation au sein de la société.

Acteurs et réseaux s’inscrivent dans un espace géographique centré sur l’Europe. La République des Lettres reste un territoire aux frontières imprécises et sans cesse fluctuantes ; mais ses centres restent inchangés. Le méta-réseau se polarise sur les grands centres intellectuels et culturels d’Europe occidentale. Paris constitua la capitale10 de la République des Lettres par la qualité de ses bibliothèques, le nombre importants de savants, d’imprimeurs-libraires, ses académies et ses assemblées savantes, et le prestige culturel et artistique de la Cour en Europe. D’autres pôles urbains concurrençaient cependant sérieusement le tropisme parisien par leur dynamisme commercial et leurs productions imprimées comme Londres ou la triade hollandaise composée des villes d’Amsterdam, de Rotterdam et de Leyde.

Il convient toutefois de nuancer cette vision hégémonique et homogène. La République des Lettres ne constitue pas un ensemble uniforme et cohérent : des lignes de fracture existent. Les historiens ne l’ont jamais abordé que sous ses facteurs d’unité, mais il semble pourtant qu’il faille bien étudier les divisions et oppositions la traversant, tout autant que ses marges.

Fractures et dissensions

Malgré l’égalité supposée de ses membres, en tout cas dans les formes d’une sociabilité harmonieuse dont les règles seraient comprises tacitement par ceux qui la composent, l’appartenance confessionnelle semble jouer un rôle non négligeable dans la constitution et la pérennité de réseaux de correspondants et constituer parfois un sérieux obstacle aux échanges, sans toutefois préjuger des sociabilités locales. Keith P. Luria a montré que dans de nombreuses provinces de France au XVIIe siècle, catholiques et protestants coexistaient pacifiquement malgré l’hostilité entretenue par les controverses théologiques11. À Lyon, le climat de concorde entre catholiques et la petite communauté des protestants, n’empêcha jamais des rapports cordiaux, et de véritables amitiés entre les curieux des deux confessions. Le réseau de correspondants de Jacob Spon n’occulte pas son appartenance à la religion réformée qu’il revendique clairement, et les liens particuliers qu’il entretenait avec la ville de Genève par ses attaches familiales, sa formation intellectuelle et sa confession. Près de la moitié des correspondants de l’antiquaire lyonnais dont les lettres sont conservées sont protestants, qu’ils soient réformés, luthériens ou anglicans. Cela ne l’empêche pas d’écrire assidûment à ses confrères antiquaires catholiques, laïcs ou ecclésiastiques. Le médecin lyonnais contacte Jacques Bénigne Bossuet en 1679, alors précepteur du Dauphin sur la dédicace d’un de ses livres qu’il souhaite dédier au jeune prince ; il envoie régulièrement les titres des nouvelles parutions lyonnaises aux abbés de La Roque et Cureau de La Chambre12, les rédacteurs du Journal des Sçavans, Mais à la suite d’une brouille avec l’un de ses protecteurs, le Père jésuite François d’Aix de La Chaise, qui le pressait, par une lettre datée du 2 janvier 1680, de se convertir au catholicisme Jacob Spon semble avoir perdu quelques correspondants ecclésiastiques13. Sa réponse rédigée quelques jours plus tard dans un style piquant mais ferme au confesseur du roi où il défendit sa liberté de conscience déplut à quelques uns de ses contacts comme Bossuet, ou l’abbé Nicaise, et lui attira plusieurs réponses de controversistes catholiques, dont celle du théologien janséniste Antoine Arnauld14. Sa réplique fut néanmoins bien accueillie par ses coreligionnaires où elle fut largement diffusée, ce qui lui valut d’être imprimée dans un ouvrage du pasteur Pierre Jurieu15.

Un autre facteur clivant n’est pas à sous-estimer puisqu’il résulte souvent des tensions confessionnelles agitant l’Europe ; il s’agit de la polémique. Jacques Solé a montré combien la controverse religieuse fut riche en polémistes et sujets de désaccord entre catholiques et protestants dans la France du XVIIe siècle16. La polémique n’épargna pas non plus des points particuliers de savoirs. En Italie, les astronomes Geminiano Montanari et Pietro Maria Cavina s’opposèrent sur les calculs de la trajectoire de la comète de 1676. Jacob Spon se querella, lui aussi, avec l’écrivain Georges Guillet en 167917 sur des points spécifiques portant sur la fonction de monuments antiques athéniens. Spon l’emporta par l’exactitude de ses réponses mais la querelle divisa profondément la communauté des antiquaires parisiens. Ces passes d’armes érudites sont révélatrices des divisions minant la République des Lettres et appellent ses membres à se déterminer pour un camp. Elles reproduisent dans le champ intellectuel les luttes animant l’espace public de l’Europe moderne ; et, sur le plan des sciences, témoignent de l’élaboration d’une méthode scientifique fondée sur la critique. La République des Lettres expérimentait ce qu’elle allait devenir au XVIIIe siècle : une « opinion publique » prescriptrice et arbitre d’un savoir « légitime »18.

Quant aux comportements individuels, la tolérance apparente ne laissait pas de place aux « mauvais usages »19 à la déviance, à la marginalité. La tenue des savants se jugeait à l’aune des normes de conduite de « l’honnête homme » ainsi que d’une sociabilité et une production savante basée sur un modèle français20. La République des Lettres obéit à plusieurs règles mettant en scène des principes d’équilibre et d’harmonie sociale visant à établir un bien commun21. Parmi ces règles la première est bien sûr la circulation des savoirs.

L’idéalisation excessive de la Respublica litteraria dans l’historiographie récente, notamment par les travaux de Marc Fumaroli22, est donc à soupeser à l’aune des dissensions confessionnelles et intellectuelles dont l’étude des correspondances témoigne.

C’est à l’intérieur d’une pluralité de réseaux intellectuels épistolaires que ces limites, tantôt franches, tantôt poreuses, se font jour, et modèlent des réseaux qui évoluent au gré du temps et des stratégies personnelles et collectives qu’élaborent leurs acteurs. Bien plus que l’homogénéité fictive d’une République des Lettres, son hétérogénéité lui donne sa richesse et sa complexité, et c’est bien par l’étude des dynamiques réticulaires la composant où s’agrègent et se dispersent ses acteurs que peut s’opérer l’introduction des notions de parcours et d’itinéraire.

Les acteurs, entre parcours et itinéraire

Nous avons expliqué que La République des Lettres est constituée d’un grand nombre d’acteurs formant des réseaux connectés en un méta-réseau dont le but principal est l’échange d’informations ayant pour objet des découvertes scientifiques, les parutions, les événements politiques, diplomatiques, militaires. Et bien d’autres sujets dont témoignent par exemple les revues savantes de l’époque. L’étude d’un réseau épistolaire tel que celui de Jacob Spon s’avère un corpus documentaire de grand intérêt pour comprendre les mécanismes et la nature des échanges informationnels. Nous parlons d’itinéraire et de parcours. Ces notions ont une définition éminemment géographique car elles s’inscrivent dans l’espace, et supposent une mobilité du sujet. Si ces termes sont bien évidemment à lier aux acteurs, nous pouvons aussi étendre leur application à l’information elle-même.

Itinéraire et acteurs : une notion « formatrice » ?

La notion d’itinéraire (en latin iter, itineris, le chemin) est spatialement circonscrite : elle part de l’idée d’un cheminement, d’un point à un autre, avec des enrichissements, des bifurcations, des reniements, mais implique l’idée d’une finalité, ou d’un point final avec des étapes intermédiaires obligées. L’itinéraire suppose donc une organisation et une réflexion sur son terme, mais aussi un choix de l’acteur devant l’infinité des options possibles.

Cette définition d’itinéraire peut s’appliquer, par exemple, à la formation socioprofessionnelle des acteurs que nous identifions dans nos manuscrits : médecins, magistrats, ecclésiastiques, maîtres forgerons ou imprimeurs suivent un cursus où ils doivent franchir différentes étapes visant à une reconnaissance professionnelle et sociale de l’étudiant au terme d’une formation. Le médecin ou le théologien se forme au collège, puis à l’université où il obtient une série de grades validant l’acquisition de savoirs disciplinaires, pratiques et théoriques. Jacob Spon se conforma lui-même à cet itinéraire pédagogique que nous appelons volontiers aujourd’hui « parcours professionnel » : il se forma aux humanités au Collège de Genève entre 1657 et 1662, puis, après un séjour parisien chez le médecin Guy Patin, doyen de la Faculté de médecine. En 1664, il s’inscrivit à la Faculté de médecine de Montpellier, plus favorable aux protestants, où il passa son grade de bachelier en 1666, puis son doctorat le 7 février 1667. Enfin, il intégra le collège royal de médecine de Lyon, grâce à l’appui de son père, alors vice-doyen, au mois de novembre 1668. Cette agrégation permettait l’exercice de la médecine dans la ville.

La notion d’itinéraire peut aussi être envisagée comme l’expérience formatrice du savant préfigurant son entrée dans la République des Lettres. La peregrinatio Academica, ou le Grand Tour23, permettait aux jeunes aristocrates ou bourgeois de l’Europe entière, désireux d’achever leur formation intellectuelle de parcourir l’Italie ou la Grèce. Ils éprouvaient ainsi leur culture classique en puisant dans ce substrat culturel gréco-romain dans lequel ils baignaient depuis leur enfance. Le jeune voyageur suivait un itinéraire, avec des étapes obligées, s’arrêtant dans les villes d’intérêt ou étudiant les vestiges de cités antiques ; il n’hésitait pas à visiter les monuments les plus dignes d’intérêt, et fréquentait les cabinets des savants et de curieux, avant de revenir chez lui et d’utiliser à des fins intellectuelles ce qu’il a pu tirer d’écrits, de croquis et de contacts épistolaires. Dès lors, l’itinéraire pourrait se définir par analogie à un circuit, puisque le voyageur revient nécessairement à son point de départ. Nous rapprochons cette circulation spatiale où s’inscrit l’itinéraire à l’espace strié tel que défini par Gilles Deleuze et Félix Guattari24, c’est-à-dire un espace circonscrit, balisé, pensé et anticipé, où tout mouvement inutile est écarté.

La sociabilité itinérante du voyageur permettait de créer des liens professionnels et souvent, des relations amicales s’établissaient et s’entretenaient par voie épistolaire. Jacob Spon suivit aussi cet itinéraire formateur. Entre 1674 et 1676, il visita d’abord l’Italie et ses grands centres intellectuels et historiques : Rome, Florence, Bologne, Venise, Padoue ; puis il s’embarqua pour le Levant dans la suite de l’ambassadeur de Venise à Constantinople Morosini, mais rejoint par ses propres moyens la Corne d’Or et poursuit son voyage par Bursa, Smyrne, Athènes, Delphes, Thèbes. Il retourne à Lyon par mer, et accoste à Venise, franchit les Alpes et atteint enfin Lyon au mois de juillet 1676 par les cantons évangéliques du plateau suisse. Au cours de ce voyage, il noua des amitiés sincères et pérennes qui perdurèrent par le moyen des lettres, avec Antonio Magliabechi à Florence, l’antiquaire Gian Pietro Bellori, à Rome, Antonio Soderini à Venise. En Grèce, Jacob Spon mit à contribution ses lectures d’auteurs grecs comme Pausanias, en confrontant les textes anciens et les ruines qu’il visitait. Il mit à profit cette expérience comparative et déductive pour élaborer sa définition d’archéographie. Ce voyage fut aussi l’occasion de ramener en France près de 3 000 inscriptions et surtout 600 médailles grecques encore rares dans les collections d’Europe occidentale. La lettre devient alors un document précieux pour l’historien puisqu’elle détaille souvent scrupuleusement les faits et gestes de son rédacteur dans les lieux visités. La multiplicité des contacts que Jacob Spon noua avec les savants lors de ce voyage contribua à densifier les rapports épistolaires de la République des Lettres. L’amicitas entre Jacob Spon et ses correspondants induisait, comme dans tous les rapports entre acteurs de la République des Lettres une réciprocité dans l’échange des nouvelles des marchandises, et des faveurs. L’amitié entre Jacob Spon et le médecin exilé Charles Patin25 permit au premier d’entrer à l’Accademia dei Ricovrati à Padoue en 1678 et de nouer de nouveaux contacts avec plusieurs savants de Padoue et de Venise.

Les notions d’itinéraire et de trajectoire induisent une finalité s’apparentant à une téléologie ou du moins à une limite terminative réfléchie d’un déplacement. La peregrinatio qu’effectua Jacob Spon se rapproche d’un « circuit » où le point de départ et d’arrivée serait la ville de Lyon avec des étapes obligées telles que Florence, Rome et Venise. Or, Pierre Bourdieu récusait dans son article L’illusion biographique26 la philosophie de l’histoire, c’est-à-dire une histoire orientée, avec une succession d’événements où la vie des acteurs constitue un ensemble cohérent ; un récit duquel se dégagerait une logique se manifestant par une causalité. Or, si cette crainte du sociologue peut s’avérer fondée pour la notion d’itinéraire, elle l’est moins pour la notion de parcours.

Les difficultés de l’application de la notion de parcours

La notion de parcours (du latin percursus, action de parcourir) tendrait, contrairement à celle d’itinéraire, à s’échapper de tout déterminisme27, puisqu’elle n’est pas définissable par sa durée, son sens, sa finalité. Elle suppose un déplacement, ou une déambulation, dans un espace concret et géographique, ou abstrait et intellectuel. La notion de parcours par son ambivalence plastique entre spatialité concrète et pensée abstraite se démarque alors de toute limitation possible28. L’acteur se trouve comme dans pour la notion d’itinéraire en position de faire des choix ; et une fois ce choix effectué, il se trouve libre d’arpenter comme bon lui semble l’espace géographique, intellectuel qui s’offre à lui. autrement dit un espace lisse29 où l’individu évolue sans plan défini, tel un nomade dans le désert, pour reprendre la métaphore utilisée par Felix Guattari et Gilles Deleuze. Mais ce déplacement obéit cependant aux circonstances biographiques impliquant une progression plus conjoncturelle, où les inflexions marquées par des contingences existentielles, sociales, matérielles, religieuses, influencent plus qu’elles ne contraignent l’acteur dans sa pérégrination.

Ill. 2: Essai de modélisation d’un parcours © auteur

Il s’agit là de paramètres d’importance dans le champ de l’espace savant de la République des Lettres. Nous sommes néanmoins soumis à la lacunarité des sources pour évaluer et étudier l’évolution des parcours biographiques dans les champs géographiques et socioprofessionnels. La correspondance de Jacob Spon paraît avoir été expurgée pour ne garder que les lettres d’intérêt pour l’étude de l’Antiquité. Il nous est ainsi difficile de saisir pleinement les particularités d’une vie familiale et quotidienne de Jacob Spon. Nous serions tentés de dire que les correspondances les plus fournies sont celles qui nous donneraient le plus d’éléments nécessaires à la reconstitution des parcours. Cette affirmation n’est pas tout à fait vraie. Si les sources peuvent être incomplètes, les correspondances du Grand Siècle répondent avant tout à des logiques discursives et publicitaires dissemblables que celles à l’oeuvre pour les écrits du for privé30 y compris pour les correspondances : une lettre d’ordre privé ne contiendra pas ou peu d’éléments d’ordre professionnel. L’incertitude de l’étude des parcours individuels par la conservation incomplète des sources pose problème pour retracer les parcours des acteurs dans un cadre professionnel ou intellectuel. Ces études lacunaires peuvent être en partie comblées en déplaçant cette étude sur les interactions entre acteurs, c’est-à-dire les systèmes d’échanges et d’informations, et non plus sur les acteurs eux-mêmes. En nous focalisant sur le champ des interconnections relationnelles et informationnelles, les concepts de rhizome de segments, de plateaux, développés par Gilles Deleuze et Felix Guattari, nous paraissent plus pertinentes et rendent son utilité à la notion de parcours par une similarité dans leur nature même.

Penser la République des Lettres par l’information : les notions de rhizome, de segment et de plateau

Acteurs et informations font rhizome

Il convient de mettre à part l’étude des agents de la République des Lettres et se focaliser uniquement sur les échanges et l’information pour que le rhizome guattaro-deleuzien puisse s’appliquer avec pertinence. C’est en quelque sorte considérer les rapports sociaux non pas par ses extrémités, constituées par les acteurs, mais par leur milieu, organisant la communication des savoirs. Dans Mille Plateaux, capitalisme et schizophrénie 21, le philosophe Gilles Deleuze et le psychanalyste Félix Guattari se préoccupent par le rhizome, non pas aux individus, mais à ce qui les composent, en particulier à ce qu’ils nomment les subjectivités sociales composant ou décomposant l’individu selon son appartenance à plusieurs collectivités le définissant. Nous reviendrons sur cette identité composite plus loin, lorsque nous évoquerons le segment. Le chapitre introductif de Mille Plateaux donne une définition et une application du rhizome. En botanique, le rhizome est une tige souterraine portant des racines adventives. Il n’y a pas une racine mais une multiplicité de racines.

Le rhizome, par sa pluralité, s’oppose à l’unicité d’un modèle traditionnel arborescent organisé selon une origine et des filiations. Il s’en démarque d’autant plus par sa nature même et répond à plusieurs caractères ou principes :

-

principes de connexion et d’hétérogénéité : le rhizome peut être connecté avec n’importe quel autre et doit l’être ;

-

principe de multiplicité : s’affranchir du régime de l’unicité, en une croissance de dimensions dans une multiplicité qui change de nature au fur et à mesure de la multiplicité des connexions ;

-

principe de rupture asignifiante : un rhizome peut être rompu, il reprendra en suivant telle ou telle ligne. Tout rhizome est constitué de segments, distribués ou pas, territorialisés ou azonaux, stratifiés ou non ;

-

principes de cartographie et de décalcomanie : le rhizome n’est pas un calque, mais une carte, une carte est un rhizome par la multiplicité de ses entrées, et des connexions qu’elle suppose. Comme le rhizome, la carte est démontable, connectable, renversable. Déchirer un rhizome, ou une carte ne signifie pas que la carte n’a plus sens. Elle continuera à faire sens car la carte ne fait pas sens seule.

Lorsque nous écrivons « modèle arborescent », nous pensons à la distribution verticale et généalogique de l’information où il y aurait un foyer unique d’élaboration puis une diffusion à partir de ce creuset initial. Le rhizome se dissocie de cette approche traditionnelle de production et de diffusion des savoirs et propose un modèle poly-centré où l’information n’est pas produite par un, mais par plusieurs foyers interconnectés. Cette approche conceptuelle du rhizome confirme la dimension ontologique de la République des Lettres : elle consiste en un réseau d’informations où les nouvelles se diffusent par capillarité, par le biais des supports matériels classiques de la communication savante que sont l’épistolarité et l’imprimé. Dans le cas de notre thèse, l’information fait rhizome avec les acteurs et finit par se confondre avec eux. Il n’est alors plus question d’évoquer des individus, mais l’information elle-même, de sa naissance et de sa diffusion. La seule entorse au rhizome guattaro-deleuzien tient à ce que l’information dispose selon les cas d’un ou plusieurs points d’origine et se soustrait ensuite à ses producteurs pour se répercuter indéfiniment dans les réseaux de la République des Lettres. Ainsi, lorsque Jacob Spon publie en 1679 son livre Réponse à la critique publiée par M. Guillet2, l’auteur annonce la parution de son ouvrage à l’ensemble de ses contacts européens par voie épistolaire. L’information se diffuse parmi les réseaux de ses interlocuteurs. En d’autres termes, le producteur, Jacob Spon, énonce sa parution par lettre. Ses correspondants, les récepteurs, diffusent cette information à leurs réseaux. Des traces épistolaires nous rappellent alors que l’information se répercute dans toute la République des Lettres. La répercussion échappa au producteur de l’information, Spon. Les correspondants de l’antiquaire, Bossuet à Paris, le médailliste Antoine Galland3 à Smyrne, et Pierre Bayle à Sedan4, évoquent à l’insu de Spon la parution de la Réponse à la critique publiée par M. Guillet dans leurs lettres. Les journaux savants se font l’écho de la publication, avec ou sans le consentement de l’auteur. Dans le cas de l’ouvrage de Jacob Spon, l’abbé de la Roque, rédacteur du Journal du Sçavans, fut informé par une lettre de l’auteur5 et put ainsi faire un article sur l’ouvrage6 selon les informations contenues dans le pli qui lui fut adressé.

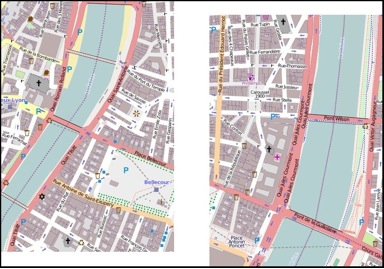

Ill. 3 : Carte et rhizome font sens même tronqués

Source : OpenStreetMap. © auteur

La notion de segment réhabilite celle de parcours

Si l’on revient à la prise en compte les rapports entre acteurs de la République des Lettres, la notion de rhizome s’applique à condition d’introduire un autre concept guattaro-deleuzien le complétant : le segment. Pour Gilles Deleuze et Félix Guattari7, le segment figure une représentation abstraite et spatiale du rhizome. Nous sommes tous composés de segments définissant notre origine sociale, notre sexe, notre travail, etc. Ces segments se chevauchent, s’unissent ou se divisent. C’est pourquoi le rapprochement avec la notion de parcours prend alors son sens dans le cadre d’études biographiques. Les déambulations d’acteurs individuels conduisent à rencontrer d’autres acteurs, à les influencer ou à être influencé par eux. Dans une représentation spatiale, le segment aura alors la valeur de sa définition : professionnelle, biographique, etc. Le parcours « segmentarisé » chevauchera d’autres segments, s’en rapprochera, ou s’en éloignera. Par la représentation segmentaire, l’individu se confond alors avec son parcours et fait rhizome avec lui. On peut ainsi percevoir Jacob Spon comme étant la somme de plusieurs segments lui conférant son identité ; parmi ces segments, les suivants : masculin, lyonnais, bourgeois, protestant, médecin, phtisique, antiquaire, historien, etc. Ces segments identitaires nous paraissent appropriés pour expliquer la nature à la fois complexe et complémentaire des réseaux de l’antiquaire, et la circulation des savoirs dans l’espace de la République des Lettres. À la jointure de plusieurs réseaux, les acteurs individuels pouvaient combiner opportunément leurs appartenances à des réseaux collectifs : académies, collèges, confréries, congrégations ou ordres religieux, appartenance confessionnelle, etc.

Considérée comme une structure réticulaire constituée d’un agrégat d’acteurs individuels, la République des Lettres est un rhizome traversé de segments, lesquels sont les échanges effectués par ces mêmes acteurs. Mais l’une des caractéristiques principales de ce rhizome, la densité segmentaire, c’est-à-dire des interconnexions entre acteurs et leur pérennité, dépend de l’intégration de l’acteur lui-même aux réseaux locaux. La qualité et l’abondance de la production intellectuelle d’un acteur pèsent sur le nombre d’échanges épistolaires opérés. Par exemple, le corpus de lettres de Pierre Bayle, philosophe, journaliste, controversiste, rédacteur des Nouvelles de la République des Lettres, professeur à l’Académie protestante de Sedan, auteur de plusieurs ouvrages, comporte pas moins de 1500 lettres alors que celui de Jacob Spon médecin et antiquaire lyonnais n’en compte modestement que 425. Ce déséquilibre montre quelle était la place des deux savants dans la République des Lettres. L’attractivité exercée par Pierre Bayle est liée à sa position de rédacteur attentif aux nouvelles de l’Europe savante, comme producteur et intermédiaire culturel majeur8, alors que Jacob Spon exerçait et correspondait en raison de son activité médicale, mais aussi en vertu d’un goût pour l’Antiquité et l’Histoire. La position géographique de Lyon, ville-étape incontournable entre Paris et l’Italie et centre dynamique d’imprimerie, confortait la place d’intermédiaire de l’Antiquaire dans l’espace intellectuel européen.

Nous évoquions plus haut la multiplicité des réseaux formant la République des Lettres. Pour affiner ou préciser leur rôle, nous prenons en considération un troisième concept guattaro-deleuzien, le plateau.

Le plateau : entre communauté et réseaux

Un plateau désigne pour Félix Guattari et Gilles Deleuze « toute multiplicité connectable avec d’autres par tiges superficielles, de manière à former et étendre un rhizome ». Ce sont ces extrémités que nous avons écartées lorsque nous avons évoqué le rhizome. Nous abordons ici le plateau comme un ensemble d’acteurs réunis par un segment commun les caractérisant : religion, profession, classe sociale, etc. Selon la représentation spatiale deleuzo-guattarienne, ils désignent à une échelle locale, la multiplicité des réseaux locaux où s’insèrent individus et institutions, caractérisant la République des Lettres dans sa pluralité. Les «plateaux », composés d’acteurs, sont connectés par un ou plusieurs segments à d’autres plateaux et font rhizome. Le concept de plateau pourrait s’appliquer de manière générale à tout acteur collectif : académies, assemblées, églises, collèges, etc.

Dans son ouvrage Le temple de la sagesse, Stéphane Van Damme tente de saisir le réseau de correspondants de médecins lyonnais et en particulier celui de Jacob Spon9 ; il fait état d’une concurrence avec le réseau épistolaire des jésuites du Collège de la Trinité de Lyon pour le monopole des contacts avec le reste de la République des Lettres. L’auteur oppose donc un plateau socioprofessionnel, bourgeois et médical, à un plateau confessionnel et éducatif jésuite.

Intéressons-nous au « plateau » protestant, lyonnais, qui dépasse le cadre médical. La communauté protestante lyonnaise ne dépassait pas dans les années 1670 les 3000 individus10. Ce nombre alla en diminuant sous l’action de la Compagnie de la Propagation de la Foi et de l’exil progressif de ses plus riches membres à l’approche de la révocation de l’édit de Nantes. Cependant, parmi les membres de cette petite communauté très liée au reste de l’Europe par ses activités et ses attaches familiales, on peut attester pour deux personnes au moins, de correspondances élargies avec la République des Lettres : celles de Jacob Spon et de l’apothicaire Philippe Sylvestre Dufour. Le médecin et l’apothicaire seraient deux des segments connecteurs entre le plateau protestant lyonnais et l’ensemble de la République des Lettres. Jacob Spon fait profiter ses coreligionnaires de ses liaisons avec l’ensemble de l’Europe pour de petits services : lettres de recommandation, gages pour des domestiques11, etc.

Le médecin lyonnais cultivait une diversité de contacts épistolaires allant au-delà de sa simple appartenance confessionnelle. Nous avons constaté par nos recherches que ces correspondants étaient pour moitié catholiques, et pour moitié protestants12. Cependant, comme nous l’avons vu, l’aspect lacunaire des sources disponibles rend difficile toute évaluation de l’intensité des échanges entre Spon et ses contacts européens, et ne garantit aucunement leur exhaustivité. Sa fréquentation de la bonne société lyonnaise semble toutefois confirmer notre appréciation d’une sociabilité tolérante et variée. Jacob Spon faisait partie du « cercle de Bellecour », une assemblée de curieux lyonnais réunie autour du trésorier Laurent Pianello de la Valette résidant place Bellecour. Des protestants, comme le banquier Jean Case, côtoyaient des catholiques épris d’histoire et de curiosité comme le chanoine de Saint-Just Jérôme Pécoil, l’avocat viennois Nicolas Chorier, le peintre officiel de la ville de Lyon Thomas Blanchet.

Nous pensons donc, contrairement à un « effet de concurrence » pointé par Stéphane Van Damme, à une complémentarité des réseaux lyonnais pour la circulation des savoirs entre Lyon et le reste de la République des Lettres. Ces plateaux socioprofessionnels et confessionnels permettaient aux cercles cultivés de la ville de se tenir au courant des nouvelles provenant de la République des Lettres. D’autre part, d’autres segments existaient et liaient les érudits lyonnais, protestants ou catholiques, avec l’Europe savante. Nous avons mentionné le réseau du collège des jésuites, il existait aussi d’autres réseaux encore peu étudiés, ceux des imprimeurs-libraires13 comme Jean-Antoine Huguetan ou Jean Anisson, qui, au-delà des préoccupations purement professionnelles, paraissent avoir échangé sur des sujets d’érudition. Le plateau protestant lyonnais rassemble à la fois une communauté liée par sa foi, mais dépasse la dimension confessionnelle par l’insertion des plus savants de ses membres dans les réseaux de la République des Lettres. Jacob Spon facilita les échanges entre l’échelon local lyonnais et l’Europe des lettrés et des curieux, tout en tirant profit de sa position d’intermédiaire.

Les concepts métaphoriques guattaro-deleuziens que nous venons d’évoquer sont à considérer comme modèles de représentation spatiale facilitant notre compréhension des notions de parcours et d’itinéraires dans des stratégies d’insertion réticulaires. L’analyse conceptuelle du rhizome par l’articulation segment - plateau concorde avec la définition de parcours en raison de leur caractère incertain : l’un est fait de connexions multiples et innombrables, l’autre part du postulat d’une finitude incertaine, en opposition à la notion d’itinéraire contenant en elle sa propre finalité et une organisation supposant une action réfléchie des acteurs. Nous avons dépassé la simple application des concepts de parcours et d’itinéraire à notre sujet de thèse en introduisant un troisième concept essentiel, celui de réseau. L’acteur individuel se fond dans la pluralité des réseaux de la République des Lettres. Dans cet espace aux contours imprécis et mouvants, les notions de parcours et d’itinéraires paraissent bancales lorsqu’on ne considère pas celle du réseau pour mieux les comprendre. Il nous a semblé pertinent d’opérer une distinction entre deux réseaux : celui des agents individuels ou collectifs, et celui des interactions entre agents, c’est-à-dire des informations. Ces réseaux agissent et interagissent dans le champ mouvant d’un espace savant étendu à toute l’Europe. Paradoxalement, les acteurs en tant que producteurs de savoirs permettent à l’information de circuler, car l’information ne peut s’autonomiser des agents qui créent et rendent opérants la circulation des savoirs. Dans le cas de notre thèse, le réseau des interactions n’est que l’interface régulant les échanges des correspondants avec Jacob Spon.

Nous avons privilégié le concept de rhizome à celui de parcours pour montrer que les relations sont motivées par le partage des connaissances. L’information passait par une infinité de segments en faisant rhizome avec les acteurs pour finalement constituer un méta-acteur mû par la volonté de faire progresser le Savoir et les sciences à l’aide de la Raison pour permettre l’avènement d’une société éclairée qui vaincrait la superstition et le mensonge.