Les activités menées à Lyon par plusieurs historiens autour de la bande dessinée ont déjà été évoquées dans une précédente livraison des Carnets du LARHRA (2013-1 varia). Au cours de l’année universitaire 2013-2014, ces travaux se sont poursuivis et même élargis. Des opérations de valorisation ont été reconduites, des projets de recherche ont été menés à terme, et de nouveaux chantiers ont été ouverts, si bien qu’on voit, plus que jamais, se profiler une véritable dynamique lyonnaise autour de l’histoire du et par « le neuvième art ».

(Photographie : C. Chadier)

Vernissage de l’exposition « Blacksad. Masques animaux, âmes humaines », Éric Baratay

En janvier 2014, s’est déroulée à Lyon une nouvelle étape du cycle « La BD à l’Université ? ! », cycle à la fois régional et transnational, initié et coordonné par Olivier Christin (Université de Neuchatel/LARHRA). L’opération s’inscrit notamment dans une perspective d’ouverture du monde universitaire à la création contemporaine. C’est Lyon 3 qui cette année s’impliquait en priorité, accueillant les deux auteurs de la série à succès « Blacksad ». L’événement était un peu plus ambitieux que par le passé, puisque, à côté de la Master class (réservée aux étudiants ayant suivi des cours sur l’histoire de la BD) et de la conférence grand public, une exposition proposait une analyse de l’œuvre, exposition concrétisée par un catalogue. De nouveaux partenariats ont d’ailleurs été noués, notamment avec l’association « Lyon BD », qui organise chaque printemps un important festival.

(Photographie : C. Chadier)

Exposition « Blacksad. Masques animaux, âmes humaines »

Mais l’opération comportait aussi une dimension scientifique et prospective, notamment avec un « mini colloque » à la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, qui a rassemblé des historiens du LARHRA (Olivier Christin, Eric Baratay, Philippe Delisle) et une philosophe, Corinne Pelluchon (Université de Besançon), autour de la question de la représentation des animaux et des hommes à partir de la BD. De tels événements sont appelés à se poursuivre, tels quels, ou à une échelle plus réduite. Ainsi, au mois de juin prochain, lors du festival de BD, nous piloterons, en lien avec la Maison de la BD et le CRIABD de Bruxelles, une petite exposition dans l’église Saint-Bonaventure autour de l’œuvre de Jijé. Ce dessinateur belge, qui a été l’un des premiers animateurs du Journal de Spirou, a notamment produit une œuvre didactique, avec de grandes biographies en cases et en bulles, qui peut intéresser au premier chef les historiens.

Plutôt que d’égrener la liste de travaux multiples, nous avons choisi de revenir plus en détail sur trois axes de la recherche en histoire touchant à la BD : une journée d’études sur les religions, les activités du nouveau laboratoire junior « Sciences dessinées » de l’ENS, créé à l’instigation de Tristan Martine et Aymeric Landot, et enfin un projet bien avancé de publication collective, coordonné par Paul Chopelin et Tristan Martine, qui porte sur l’image du Siècle des Lumières et qui associe plusieurs historiens du LARHRA.

Journée d’études : « Bandes dessinées et religions » par Isabelle Guillaume

(Photographie : P. Chopelin)

Journée d’études « Bandes dessinées et religions », Yves Krumenacker et Philippe Delisle

La 4 décembre 2013, une journée d’études sur « Bandes dessinées et religions » a été organisée dans le cadre de l’équipe RESEA du LARHRA, à l’instigation de Philippe Delisle. Il s’agissait d’ouvrir un dialogue entre des historiens du fait religieux et des spécialistes du « neuvième art » : historiens, sémiologues ou littéraires. Le double pluriel – « les » bandes dessinées et « les » religions – n’était évidemment pas innocent. Même si, au cours d’une petite journée d’études, on ne peut prétendre tracer un tableau exhaustif d’un aussi vaste sujet, l’idée était d’aborder la question dans toute sa diversité : prendre en compte la BD franco-belge, mais aussi les comics, les mangas, les BD arabes ou israéliennes, et les envisager dans leurs relations au christianisme, mais aussi à l’islam, au judaïsme ou au bouddhisme. La réflexion ébauchée le 4 décembre trouvera son prolongement dans un volume collectif, programmé pour 2015 chez l’éditeur Karthala.

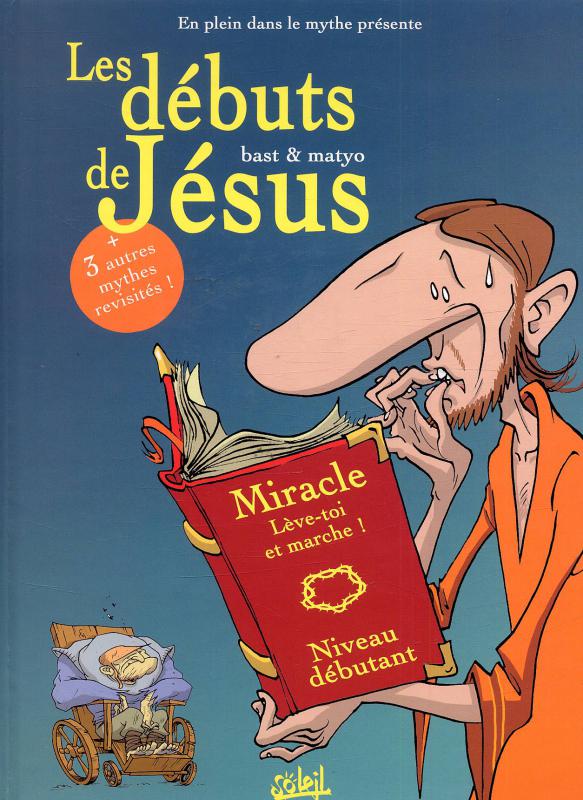

© auteur.

En plein dans le mythe tome 1 - les débuts de jésus, Matyo (Scénario), Bast (Dessin), Esteban (Couleurs), 2008

Isabelle Guillaume, qui fait partie du Labo junior « Sciences dessinées » de l’ENS, et qui travaille elle-même sur le discours des comics américains, a bien voulu résumer ici les différentes interventions.

Luc Courtois s’interroge sur le rôle de la BD belge dans la modernisation de la propagande religieuse. Il évoque les trajectoires de Jijé et Hergé, dont le travail se développe d’abord au sein de milieux catholiques, dans des publications comme Le Boy-Scout Belge, Le Croisé ou encore Petits Belges. Par la suite, Jijé travaille chez Spirou (publié par Dupuis, imprimeur catholique), tandis que le Journal de Tintin se veut également moralisateur. Il y a donc quasi-monopole dans la presse enfantine, laquelle devient un lieu privilégié d’expérimentation en vue d’une rechristianisation de la société, dans la tradition de l’imagerie pieuse. Après une école d’art bénédictine, Jijé est introduit dans le milieu de la Croisade Eucharistique. Il abandonne progressivement la gravure pour la BD, ce qui l’amène à publier Jojo en 1935, sous son nom d’artiste formé sur le modèle de celui de Hergé.

La Croisade Eucharistique se développe aux environs de la Première Guerre mondiale, après les décrets de Pie X insistant sur la communion des enfants et le concept de communion fréquente. Le statut de l’association est reconnu par le Pape en 1924 ; son organe principal est Petits Belges, dépendant du siège d’Averbode. Procédant par sondage, Luc Courtois montre la modernisation du périodique. En 1920, il est austère, éducatif, moralisateur, avec quelques illustrations mais surtout du texte. Très vite, de nouvelles rubriques apparaissent, comme un coin Scout ou une page de jeux. En 1927, le processus de recherche graphique qui mènera à l’apparition d’une BD au sens plein est déjà enclenché. Jijé débute en 1935, dans une mise en page aérée, sous une couverture illustrée en pleine page. Si Blondin et Cirage, sa première œuvre mûre, inaugure en 1939 un découpage plus dynamique, c’est en fait un auteur français, Gervy, qui « invente » dès 1938 la BD moderne dans Petits Belges. L’orientation ludique et profane du périodique est interrompue en 1939 avec un bref retour du contenu religieux, ce qui témoigne d’une réflexion éditoriale sur la fonction du magazine.

Philippe Martin propose un panorama des représentations de la Vierge dans la bande dessinée. D’une Marie classique, on passe à Marie comme compagne du croyant dans les milieux chrétiens, comme icône profane dans le circuit grand public, ou encore comme objet de dérision transgressive.

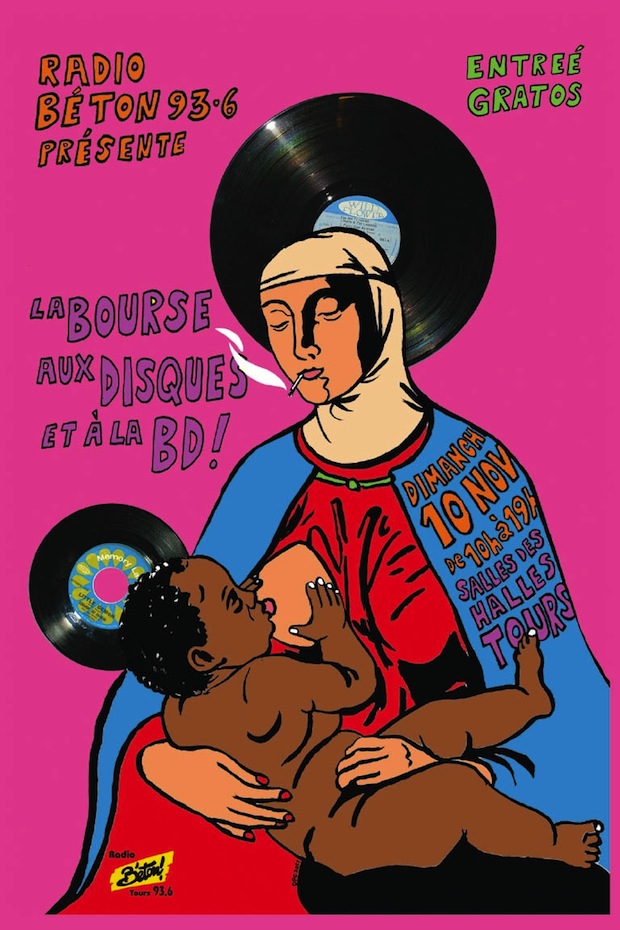

© auteur.

Affichage pour la « Bourse aux disques et à la B.D. » organisée par Radio Béton, Tours, 2013

Dans les années 50, la Vierge est omniprésente, notamment dans la collection « Belles Histoires et belles vies » de Fleurus, mais devient ensuite un personnage secondaire, marginal ; L’Évangile selon St Mathieu (Delcourt) est même critiqué pour cette disparition, considérée comme contraire à la foi. Marie subsiste ensuite dans des parutions spécialisées, distribuées sur les lieux de pèlerinage, par des auteurs impliqués dans le milieu catholique. Cependant, depuis 20 ans elle réapparaît chez les éditeurs grand public (ex : Cothias, Le Fils de la Vierge, qui s’intéresse au creux de l’histoire, à ce qui arrive à la Vierge avant les événements bibliques). Des auteurs reconnus dans le milieu proposent des réécritures du personnage, par exemple Michel Faure dans Jésus Marie Joseph, où un ange au corps féminin plantureux tombe enceinte de Joseph, lequel apporte ensuite l’enfant à Marie. La BD est saluée pour son respect de la foi chrétienne et perçue comme une belle histoire. À l’inverse, certaines représentations se veulent clairement irrévérencieuses. Dans Sœur Marie-Thérèse, la Vierge est affublée d’une Volkswagen volante et d’un fort accent portugais : de façon générale, elle devient l’icône d’un catholicisme naïf, d’un groupe social particulier. Aux États-Unis, la série Battle Pope de Kirkman et Moore montre le Pape en super-héros et la Vierge en dévergondée ; la série est globalement bien accueillie, et fait écho à des relectures plus anciennes comme celle de Justin Green dans les années 70 (voir infra). La Vierge ne tient donc plus vraiment une place importante ; cependant, elle n’a pas disparu des imaginaires, et sa représentation provoque encore la controverse (Philippe Martin cite le cas d’une affiche montrant la Vierge qui donne le sein à un enfant noir, qui a été accusée de racisme antichrétien, de haine et même de pédophilie).

Yves Krumenacker s’est penché sur l’histoire du protestantisme, qui est bien moins lié que le catholicisme au milieu de la bande dessinée, peut-être à cause de son attachement à la parole et au texte plus qu’à l’image. Précisément, il s’agit de voir comment l’histoire du protestantisme est représentée. On trouve un seul journal de BD protestant, Tournesol, débuté en 1960 : le but est explicitement de transmettre les valeurs protestantes. On y trouve environ 15 récits historiques dont peu sont consacrés à de grandes figures (excepté Calvin). L’accent est mis sur la place centrale de la Bible, avec des récits édifiants montrant par exemple un corsaire rebelle qui se convertit après l’avoir lue. Les missions sont souvent évoquées, ainsi que le thème de la conversion (par exemple, un ancien esclavagiste qui devient pasteur). Mais globalement, l’Histoire intéresse moins que le message chrétien à faire passer, et elle côtoie la fiction, l’humour et le didactisme au sein du magazine. La nécessité est d’intéresser les enfants, ils sont donc souvent représentés dans le récit : l’évocation de grands passages historiques sert simplement à capter l’imagination.

Les éditions du Signe, interconfessionnelles, fondent la collection « Figures du Protestantisme ». Celle-ci contient des BD aux styles divers mais au message assez consensuel (pas d’attaque contre le catholicisme ni d’appel à la conversion) et qui se distinguent surtout par leur ton didactique et une surabondance de textes. Enfin, certaines BD laïques évoquent le protestantisme, souvent sous l’angle sensationnel, en montrant chevauchées et batailles. Les Hautes Ténèbres et Sark sont tous deux marqués par le refus de la rigueur chronologique et assez révélateurs de certains clichés (intolérance, fanatisme). Joß Fritz, album plus abouti du point de vue artistique, recherche la vérité du romancier plutôt que celle de l’historien ; il s’agit de représenter, d’imaginer une époque et son atmosphère.

© auteur.

Figures du protestantisme, Éditions du Signe, 2007.

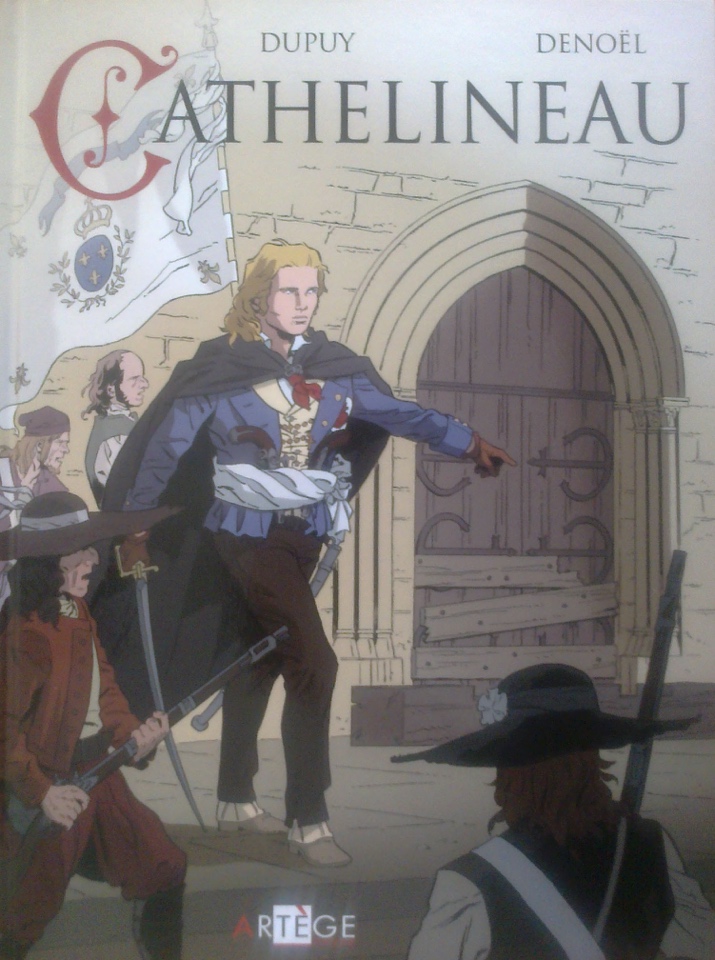

Paul Chopelin aborde la question des représentations de la Révolution dans la BD catholique française, et en examine les stéréotypes. L’imagerie employée remonte aux martyrologes de prêtres victimes de la Révolution, qui visent à alimenter le conservatisme politique des catholiques. Paul Chopelin isole trois figures archétypales : les sans-culottes enragés qui vandalisent des lieux de culte, les juges des tribunaux d’exception, et le bourreau à l’échafaud, avec son bonnet phrygien. La Révolution est abordée dans les récits en vignettes de Fleurus, mais aussi dans la collection « Les Grandes Heures des Églises » (le Rameau), qui retrace la vie de personnalités ayant marqué les diocèses, souvent à travers la persécution révolutionnaire. Les années 80 voient fleurir les biographies, et pour le bicentenaire de 1989 paraît L’Église et la Révolution, qui se veut consensuelle, mais où, à y regarder de près, les constitutionnels sont présentés comme étant dans l’erreur. Au contraire, des ouvrages comme Cathelineau ou Charette proposent une vision plus caricaturale en déformant la Révolution, adaptant des représentations héritées du XIXe siècle. Alain d’Orange représente systématiquement des révolutionnaires massifs, mal rasés, prognathes, sévères voire sadiques. Le traitement est similaire pour les femmes, opposant aux calmes religieuses éxécutées les horribles tricoteuses. La BD catholique dans son ensemble cautionne cette vision ; cela se comprend car, par définition, une BD hagiographique a besoin de « méchants ».

© auteur.

Cathelineau, Coline Dupuy et Régis Denoël, Artège éditions, 2013.

Reynald Secher va plus loin et utilise la BD pour accréditer sa thèse d’un génocide vendéen ; dans Vendée, le député Barrère est vu à la tribune, fébrile, dans des positions qui rappellent Hitler, et les victimes de fusillades sont nues, amplifiant l’analogie avec le nazisme. La Révolution est souvent montrée à travers des scènes de foules, de chaos. La BD Chrétiens dans le Lyonnais invente même des scènes n’ayant jamais eu lieu (déferlement d’une foule sur la cathédrale St Jean par exemple) : le tout devient devient une allégorie de l’assaut contre l’Église. On ne trouve pas, à de rares exceptions près, de discours royaliste, mais une méfiance prononcée à l’égard de la république. Paul Chopelin note aussi une transposition de l’imagerie catholique dans la BD laïque : les stéréotypes parviennent à essaimer, souvent à travers une réactualisation de l’imagerie liée à la Shoah.

Harry Morgan aborde la question du catholicisme dans Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary, de Justin Green (récemment traduit en français par ses soins aux éditions Stara). Ce comic book autobiographique et confessionnel explore les troubles psychiques d’un adolescent élevé dans un contexte fortement religieux. Bien qu’il s’agisse de BD underground, donc fortement anti-establishment et anticléricale, son traitement graphique et narratif est ancré dans une imagerie catholique, en particulier celle du comic book Treasure Chest (diffusé dans les écoles catholiques) et celle du Baltimore Catechism. Harry Morgan montre une parenté stylistique, en mettant en évidence ce qui serait de l’ordre d’un « style catholique » réemployé par Green (contours définis, respect du dessin académique, abondance de texte). Il discerne également des motifs tels que la leçon de morale ou la vie exemplaire, visibles dans Treasure Chest et intégrés au sein du questionnement névrotique du personnage principal. Les troubles de ce dernier se manifestent notamment par une « maladie du scrupule », une peur de pécher qui, telle qu’elle est traduite en bande dessinée, semble reposer sur une interprétation littérale de certaines images traumatiques rencontrées dans le Baltimore Catechism (par exemple la figure du pécheur qui crucifie le Christ, puisqu’il ajoute à la somme des péchés que celui-ci doit racheter sur la croix). Mais Justin Green, dans une correspondance privée avec son traducteur, intègre également dans l’iconosphère catholique de son enfance le personnage de Superboy. Et de fait, le rapprochement donne l’une des clés de Binky Brown Meets the Holy Virgin Mary. Le jeune Superman, apparenté à un Christ enfant, fait des miracles, mais en restant caché, puisque sa vie publique n’a pas encore commencé ; de même, le jeune névrosé est décrit comme une sorte de superhéros inversé, embarrassé par ses propres pouvoirs de destruction, qu’il cherche à contenir et qu’il cache comme une maladie honteuse.

L’aspect polémique de l’ouvrage est donc à nuancer ; il y a certes critique de la religion comme origine de la souffrance psychologique, mais les codes de l’imagerie catholique persistent dans Binky Brown sans se laisser intégralement subvertir. Ce que montre l’auteur, c’est bien une cure psychanalytique décrite selon le vocabulaire de l’imagerie chrétienne, où le malade est semblable à l’âme pécheresse en proie aux tourments. Comme le montre Harry Morgan, l’auteur porte le deuil de formes illustrées qui n’ont plus cours mais resurgissent encore dans son dessin.

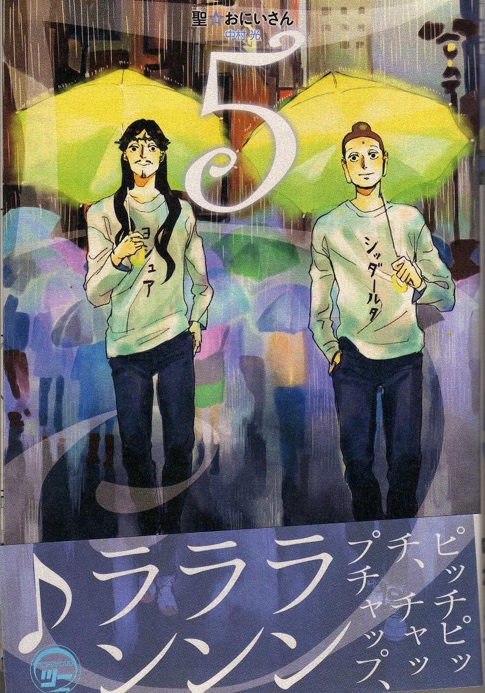

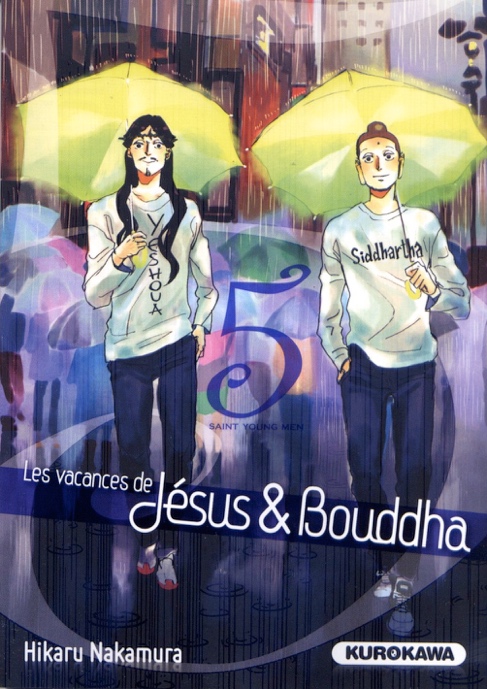

Julien Bouvard s’intéresse au manga Jésus et Bouddha en vacances (Saint Oniisan, soit littéralement « Les Saints jeunes garçons »), de Hikaru Nakamura. Il s’agit d’un manga comique ayant rencontré un fort succès au Japon. Mettre en scène ces personnages dans des situations de la vie quotidienne est en soi un geste subversif : Bouddha s’étonne de toujours être représenté joufflu, tandis que Jésus saigne parfois des stigmates. Cependant, parodier c’est aussi reconnaître l’importance du sujet traité. Julien Bouvard remarque que beaucoup de Japonais se sont interrogés sur la réception du manga à l’étranger, et souligne que les spécificités culturelles propres à chaque pays ont eu des répercussions sur la traduction (une référence à l’égoïsme de Jésus dans l’original se voit ainsi atténuée dans la version française). Par ailleurs, le manga joue de la défamiliarisation (Julien Bouvard parle d’« auto-exotisme ») du quotidien japonais vu à travers les yeux de ces deux étrangers, puisque Jésus et Bouddha ignorent tout de Tôkyô. Ces derniers sont, selon la typologie de Gô Itô, des kyaras (forme réduite de characters), personnages postmodernes qui représentent des types et susceptibles de s’extraire d’un récit et réapparaître dans d’autres médias. Ainsi, Jésus et Bouddha ont été remis en scène dans des publications souterraines d’amateurs (doujinshi). Le fait que certaines de ces productions ajoutent des éléments de romance homosexuelle à destination d’un public féminin (yaoi) ne fait qu’intensifier la dimension subversive de l’utilisation de ces personnages. On assiste donc à une déhiérarchisation des valeurs, nourrie autant par l’apolitisme des années 80 que par l’esthétique traditionnelle de l’art japonais qui fonctionne par collage et dont l’esthétique caractérisée par une absence de perspective se poursuit aujourd’hui, par exemple dans l’œuvre de Takashi Murakami. L’ère postmoderne voit donc une réinscription de Bouddha et Jésus dans un récit du quotidien et du moi qui participe de la déconstruction du « grand récit » de la religion.

© auteur.

Les vacances de Jésus et Bouddha - T5, Hikaru Nakamura, éditions Kurokawa

Philippe Bourmaud propose un tour d’horizon des représentations religieuses en BD dans le monde arabe et la Turquie. Bien que les comics américains soient très populaires dans cette aire géographique, la production reste faible ; pourtant, il serait erroné d’attribuer cet état de fait au seul interdit de représentation graphique de l’Islam, puisque la caricature y est très présente. Dans une BD sur la naissance de l’Islam, le problème est contourné à travers des représentations symboliques, une inflation du contexte et une insistance sur les ennemis du prophète Muhammad, provoquant un effet de légitimation. Pour le reste, c’est un témoin qui raconte les événements. Philippe Bourmaud souligne les métamorphoses du dispositif bédéique qui figure les paroles du prophète dans un soleil, ou donne à voir des cases où du nom du prophète sur fond blanc provient une bulle contenant ses paroles. Cet ouvrage bilingue se destine aussi à un public non-musulman. D’autres ouvrages montrent la religion en arrière-plan d’un discours nationaliste, comme c’est le cas dans Arab Brave Heroes, BD sur l’empire Ottoman qui montre la prise de Belgrade durant laquelle Soliman est vu transformant la cathédrale en mosquée. La lutte religieuse est donc au service d’une lutte nationale. On trouve enfin de nombreuses situations où la BD se veut interface entre différentes aires culturelles. La série The 99 naît d’un désir de dépeindre l’Islam sous un jour positif, qui serait comprise notamment par un lectorat états-unien ; il y est question de restauration de la morale, en écho avec le discours de l’Amérique de Bush. Philippe Bourmaud met en évidence la profusion de dessins humoristiques et de strips fondés sur la religion dans son importance sociale, et montre que la question se confond avec l’usage politique de la bande dessinée. Cependant, il apparaît que la BD en tant que médium reste majoritairement associée aux pratiques culturelles d’une élite transnationale.

Vincent Vilmain traite de la BD israélienne entre 1930 et 1975, et signale le considérable apport des Juifs à la BD américaine (Stan Lee, Jack Kirby), auquel le volume HaGolem (2003) rend hommage, en imaginant que Lee et Kirby créent leur héros en Israël, faisant de Captain America un golem. Si le Sionisme a ses artistes, notamment Ephraim Lilien qui joue sur la valorisation du corps et de l’idéal guerrier, la BD semble de prime abord peu mobilisée. En fait, le corpus met en valeur la BD parodique ; celle-ci est donc conçue comme respiration plutôt que comme outil idéologique. Il est difficile de trouver des journaux de BD pérennes ; le matériel révèle en outre une appropriation incomplète des codes de la BD (Vincent Vilmain observe des effets de redondance texte/image, des compositions difficilement lisibles, une hésitation entre bulle et légende). Sur le fond, ces BD sont d’inspiration universaliste, et traitent d’amitié, de débrouillardise, de moralité et d’aventure. Certaines BD sont des réappropriations de personnages existants (Felix the Cat) ; d’autres sont originales, comme Uri Muri de Aryeh Navon et Leah Goldberg, qui met en scène un personnage chétif mais courageux. Les auteurs proposent toutes sortes de déclinaisons sur le thème. Dans un autre registre, L’Île Déserte place des enfants face à une tribu hostile. Vincent Vilmain isole une seconde thématique qu’il nomme « Ethos nationaliste » ; il s’agit notamment de la mise en valeur de la figure du pionnier. Un gag de Uri Muri représente par exemple le garçon en figuier de barbarie, image symbolique représentant la capacité à s’adapter à tout terrain hostile. Plus généralement, le personnage œuvre au bien-être de la communauté ; la thématique du combat pour la nation est présente à travers des récits de Croisades ou au contraire d’espionnage (Dan Golan est un James Bond national, qui finit d’ailleurs par rencontrer Bond lui-même, venu se plaindre de la ressemblance). L’ennemi national, qu’il s’agisse du nazi ou du juif, est fréquemment ridiculisé. Les héros se transforment au fur et à mesure que le lectorat grandit. Le constat d’un échec de la bande dessinée à prendre racine est donc à nuancer, mais reste bien réel (lié peut-être aux réticences du judaïsme traditionnel face à l’image). Beaucoup de revues sont mort-nées, échouent à trouver leur public. Les séries qui fonctionnent, comme Zbeng, n’ont rien de nationaliste, ce sont des aventures du lycéen, sur le mode de la dérision et de la parodie.

Sciences Dessinées : réfléchir aux rapports entre sciences et bande dessinée par Aymeric Landot et Tristan Martine

Un laboratoire junior à la croisée de différentes disciplines et méthodes

Les laboratoires juniors sont des structures assez souples, disposant d’un budget alloué par l’ENS de Lyon, dont le but est de faire découvrir à des étudiants (masterants ou doctorants) et à de jeunes chercheurs l’apprentissage pratique de la recherche.

Au sein du laboratoire junior Imag’His, consacré aux rapports entre imagination et histoire, une première journée d’études avait été organisée en juin 2012 sur le thème « Histoire et bande dessinée ». Cette expérience a déjà fait l’objet d’un bilan publié dans les Carnets du Larhra1. Une journée d’études avait ensuite été organisée dans le cadre du Festival Lumière à l’ENS de Lyon, sur le thème « Le Siècle des Lumières dans la bande dessinée », dont les actes seront prochainement publiés et dont un résumé est proposé dans cet article par Paul Chopelin.

Suite à ces expériences prometteuses, l’idée fut de créer un laboratoire junior spécifiquement consacré à l’analyse des rapports de la bande dessinée et des sciences en général, sans se limiter à la seule science historique, ce qui aboutit à la naissance de Sciences Dessinées en avril 2013 (http://sciencesdessinees.ens-lyon.fr/ ). Au sein de cette structure, nous avons décidé de faire dialoguer des jeunes chercheurs venus de disciplines extrêmement différentes, de la littérature à la sociologie en passant par l’histoire et la physique, la géographie et la linguistique. Cette pluridisciplinarité était pour nous essentielle, d’autant plus que les deux fondateurs de ce laboratoire junior étant médiévistes, il nous a paru important d’élargir au maximum la focale d’étude et de ne pas se restreindre aux seules problématiques chères à Clio. Cette pluridisciplinarité ne s’est pas limitée à une déclaration d’intentions, et si nos journées d’études sont thématiques (Violence et BD, Nature et BD, Identités, masques et BD, Vulgarisation scientifique et BD, Ville et BD, par exemple) c’est justement afin de pouvoir permettre à des scientifiques d’horizons différents de se retrouver autour d’un même thème. Ainsi, notre journée sur la ville a par exemple permis de présenter une approche géographique, une approche littéraire et une approche architecturale (compte-rendu disponible sur notre carnet Hypothèses : http://labojrsd.hypotheses.org/1116).

Durant nos manifestations scientifiques, nous invitons non seulement des universitaires chevronnés, mais également de jeunes doctorants ou masterants, qui peuvent être lyonnais ou venir d’autres horizons. Mais nous ne nous limitons pas à ce monde universitaire, et nous avons ainsi monté des partenariats non seulement avec différentes institutions universitaires (ECAM ou École Centrale de Lyon), mais aussi avec des écoles d’art (École Émile Cohl) et différents acteurs du monde de la bande dessinée (Lyon BD Festival, libraires, éditeurs).

Enfin, et c’est un point essentiel de nos activités, nous avons décidé d’accorder une très large place aux auteurs de bande dessinée. Ainsi, durant nos journées d’études, nous organisons en général une matinée purement universitaire, faite de communications scientifiques, et une après-midi durant laquelle nous organisons un long entretien, de trois heures en général, avec un auteur, autour du thème retenu pour notre journée d’études. Nous avons jusqu’à présent réussi à inviter des scénaristes et dessinateurs de très grande qualité (Marion Montaigne, Benoît Peeters, Kris, Olivier Jouvray, Étienne Davodeau, Lewis Trondheim), heureux de venir prendre le temps de discuter de manière approfondie de leur œuvre. Ces entretiens sont pour nous l’occasion de faire venir à l’université un large public, tout comme les Master Class organisées à Lyon 2 et Lyon 3 le font. Dans cette même logique d’ouverture sur l’extérieur, nous avons également organisé en mai-juin 2013 une exposition « Sciences et bande dessinée », qui connut un franc succès et attira de nombreux visiteurs. Nous sommes également très actifs sur les réseaux sociaux, notamment via notre carnet Hypothèses (http://labojrsd.hypotheses.org/), pour donner un large écho à nos activités, ce qui, là encore, s’avère efficace puisque des étudiants étrangers viennent régulièrement assister à nos journées d’études.

Bilan de mi-parcours

Un bilan de mi-parcours peut d’ores et déjà être avancé, puisque notre laboratoire junior, qui existera jusqu’en décembre 2014, a, à ce jour, organisé cinq évènements.

Affiche de l’exposition « La Science dans la bande dessinée », 15 mai 2013,

Une exposition intitulée, « La science dans la bande dessinée », s’est donc déroulée du 15 mai au 17 juin 2013, en partenariat avec l’ECAM, soulignant le lien fort que la BD entretient avec les sciences. Qu’il s’agisse de la figure du savant fou, de la construction d’une machine improbable, la bande dessinée présente souvent la science sous l’angle de l’invention farfelue ou extravagante, notamment chez Franquin avec Gaston Lagaffe ou chez Hergé avec le professeur Tournesol. Mais la science révèle une face plus obscure dans les récits dessinés d’anticipation, où elle peut être l’instrument d’un pouvoir maléfique, comme celui du professeur Septimus dans Blake et Mortimer, ou d’inventions détournées comme celle du professeur Satô dans la même œuvre. La BD, par sa souplesse et sa plasticité (on pense aux expérimentations de BD en 3 dimensions par Marc-Antoine Mathieu), explore les potentiels de la rationalité et peut également, par moments, servir de support à une réflexion scientifique en bande dessinée.

Affiche de la journée d’études « Vulgariser par les bulles », 13 juin 2013,

Cette exposition fut conçue comme un accompagnement de la journée d’études du 13 juin 2013 « Vulgariser par les bulles ». Cette journée, en présence de Marion Montaigne, faisait osciller la BD entre deux pôles : d’une part, la connaissance pourrait être véhiculée par la bande dessinée de manière transparente et démocratique, d’autre part la bande dessinée, dans son histoire et ses modes de représentation, serait elle-même porteuse de dispositifs producteurs de connaissance. Elément de la culture populaire, elle parlerait mieux à tout le monde, objet de plaisir enfantin, elle serait un outil plus attractif pour une pédagogie nouvelle. Confronter le neuvième art à la question de la transmission des connaissances mais aussi à sa capacité à faire science, ou du moins discipline, pose la question de sa légendaire bâtardise : lecture ludique ou lecture sérieuse, lecture d’enfant ou lecture d’adulte, réaliste, politique ou fantaisiste et comique, la BD montre surtout sa plasticité à recevoir, transmettre et produire de la connaissance.

Le 18 septembre 2013 eut lieu, en présence de Benoit Peeters, une journée sur le thème « Ville et bande dessinée », qui a mis en avant que la ville dans la BD est autant représentée qu’en représentation. Elle oscille entre urbaphilie et urbaphobie, entre vision positive d’une ville moderne appelée au progrès et vision catastrophiste d’une ville babylonienne de fange et d’obscurité. Elle est avant tout un sujet perpétuel de représentation, parce que le spectaculaire s’y déploie : la ville, comme la planche, est un théâtre, mettant en scène le vertige urbain, la chute aussi bien que le building victorieux. De Little Nemo à Tintin, de City Hunter à Batman, des Cités obscures à Jimmy Corrigan, la ville est enjeu de représentations et de la représentation.

Sous le patronage de Kris, nous avons organisé le 6 novembre 2013 une réflexion sur « Violence et bande dessinée ». Au cours de cette journée d’études, nous avons souligné le fait que la BD est un lieu de monstration de la violence. Dans le cadre d’une esthétique du gore ou de l’âge moderne des Comics, inauguré par les récits de F. Miller et des Watchmen d’A. Moore, elle expose ostensiblement le sang, les os brisés, les chocs. Mais elle ne dit pas forcément plus, ni ne choque : la suggestion et l’implicite en sont des instruments tout aussi efficaces (Maus). La violence bouleverse la position du lecteur, maître des pages mais voyeur potentiel. Elle est moteur de l’histoire, création de récit, elle se montre elle-même et ses effets, interrogeant enfin le statut de l’image : comme l’écrit Jean-Luc Nancy, « la violence toujours se met en image, et l’image est ce qui, de soi, se porte au-devant de soi et s’autorise de soi »2. Mais comme le silence pour le cri, l’instant blanc sans monstration montre paradoxalement plus, parce qu’il débride les cases et leur donne la largeur de l’imaginaire.

Enfin, le lendemain, le 7 novembre 2013, nous avons profité de la présence de Kris pour organiser, conjointement avec le laboratoire junior Nhumérisme (http://dhlyon.hypotheses.org/), une journée d’étude sur « La bande dessinée à l’ère numérique et digitale ». L’axe principal de cette journée, en présence également d’O. Jouvray, autre fondateur de la Revue Dessinée, revue à la fois papier et numérique, fut d’interroger la supposée « révolution numérique » dans le monde de la bande dessinée : production et création bouleversées par l’hybridation des médias ; édition et publication transformées par la gratuité et la plasticité d’Internet ; réception recomposée par l’accessibilité illimitée et les initiatives communautaires et participatives. Il n’y a en définitive pas une BD mais des BD numériques, des éditions entièrement numérisées à la création dédoublée (une version papier, une version numérique), en passant par la BD « née digitale ». Mais la BD peut aussi apprendre au numérique, en lui enseignant une ingénierie du cadre.

Différentes journées d’études restent à venir. Certaines ne sont pas encore clairement délimitées (« Représenter la société dans la BD » et « Traduire et traductibilité de la bande dessinée » à la rentrée 2014), mais d’autres ont des contours d’ores et déjà beaucoup plus clairs.

Le 17 avril 2014 a eu lieu, en présence d’Étienne Davodeau, auteur notamment de Rural ! et des Ignorants, une journée de réflexion sur « Environnement et bande dessinée », durant laquelle nous nous sommes interrogés sur l’environnement, à la fois trame de fond et parfois acteur à part entière dans la narration. S’est également posé la question du militantisme écologique, de plus en plus présent dans le neuvième art (l’album Saison brune de Squarzoni, qui reçut le prix du meilleur album au Lyon BD Festival en 2012 en étant le meilleur exemple).

Le 20 mai 2014, en présence de Lewis Trondheim et de nombreux philosophes, nous avons abordé la question des masques et de l’identité dans la bande dessinée. Nous avons parlé évidemment des Comics américains, mais nous sommes revenus également sur la BD franco-belge. Philippe Delisle, dans la continuité de l’exposition « Masques animaux, âmes humaines. Autour de Blacksad », dont il a déjà été question précédemment, a ainsi analysé cette question dans la bande dessinée européenne de l’âge d’or.

Le 21 mai, en collaboration avec le laboratoire GENERE (http://labogenere.fr/), nous avons organisé la journée « Genre et bande dessinée », en présence de Morpheen, bloggeuse, et de Hubert, scénariste des Gens Normaux, paroles lesbiennes, gays, bi et trans. Nous avons regardé la façon dont la BD est un espace de production de normes dessinées, du corps aux rapports de couples. Mais par sa plasticité formelle et son caractère underground et subversif, le neuvième art est aussi espace de discussion et de remise en cause de ces normes.

Le 12 juin 2014, nous sommes revenus à une thématique plus clairement historique, puisque nous avons étudié les représentations fantasmées du Moyen-Âge dans la bande dessinée, en réfléchissant à la fois aux problèmes de représentation (qu’il s’agisse de la reconstitution d’objets ou de bâtiments ou de la manière de recréer une langue médiévale en BD) et aux enjeux politiques qui guident ces choix de représentation. Dans la lignée de la parution du Siècle des Lumières dans la bande dessinée, nous espérons publier les actes de cette journée d’étude ambitieuse dans la collection « Esprit BD » de l’éditeur Karthala.

Enfin, le 16 juin 2014, nous avons consacré une journée spécifique à un thème qui a traversé toutes nos journées d’étude : celui de l’enseignement. Nous avons réfléchi à la manière dont la bande dessinée représente l’enseignement, mais aussi à la manière dont la BD peut être utilisée dans le cadre de l’enseignement. Pour ce faire, nous avons invité différents formateurs du rectorat de l’académie de Lyon. Par ailleurs, nous avons accueilli le 24 avril 2014 une journée de formation à destination des enseignants du second degré de l’académie de Lyon (toutes disciplines confondues) sur le thème « Immigration et Bande dessinée ».

Pour finir, les 8 et 9 octobre 2014, nous organiserons un colloque international en présence de plusieurs dessinateurs et chercheurs, pour traiter la question du corps en bande dessinée. Notre colloque abordera la question du corps en bande dessinée en interrogeant le langage de ses représentations. Par langage, nous entendons non pas simplement le texte discursif (qui s’opposerait à l’image muette) mais bien le langage propre à la bande dessinée qui en fait un média et un art à part entière. Dans un esprit transdisciplinaire visant à faire dialoguer différents domaines, scientifiques et artistiques, nous aborderons ces questions en présence de Frédéric Boilet, dont les œuvres mettent en scène aussi bien un corps érotique qu’un corps qui se dérobe, dont la représentation est complexe.

Ce programme, riche et varié, montre la fertilité de ce questionnement relativement nouveau, puisque si la bande dessinée est bien entrée à l’université ces dernières années, c’est uniquement à travers un questionnement purement littéraire. Les approches géographiques, historiques ou linguistiques restent encore marginales, tandis que le rapport de la bande dessinée aux autres sciences demeure pour l’instant un champ de recherche quasi vierge, mais passionnant.

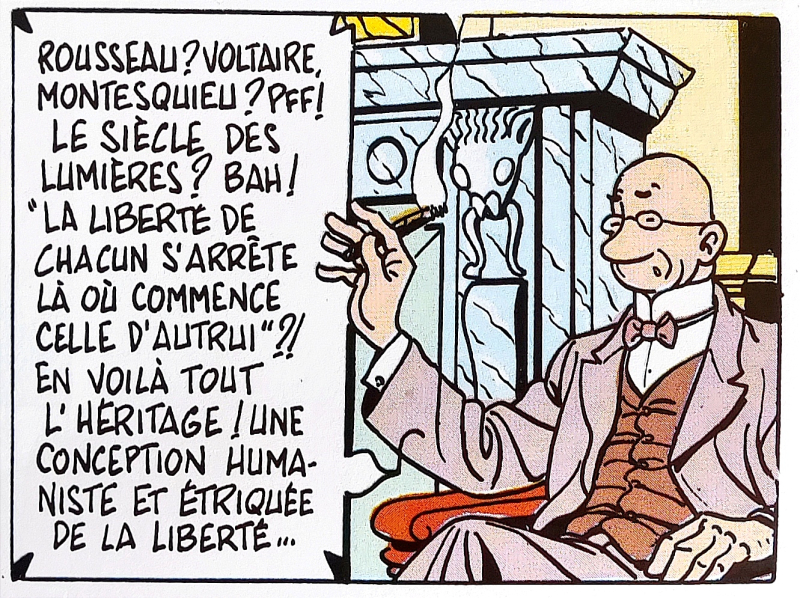

Un ouvrage collectif à venir : « Le siècle des Lumières dans la BD » par Paul Chopelin

Le 10 octobre 2012, dans le cadre du festival « Lumières à l’ENS », Tristan Martine a organisé une journée d’études consacrée aux représentations du Siècle des Lumières dans la bande dessinée. Le point de départ était d’interroger les raisons de la sous-représentation apparente de cette période dans la bande dessinée historique et d’étudier les usages des stéréotypes (décor, personnages, thèmes) associés au XVIIIe siècle, afin de les mettre en perspective avec d’autres formes fictionnelles, notamment romancières et cinématographiques.

© auteur.

Le docteur Müller : le nazi qui n’aimait par les Lumières, Didier Savard, Le vampire de La Coste, Dargaud, 1990

Les premières interventions ont été consacrées à deux figures archétypales utilisées à l’arrière-plan de bien des récits : le prêtre et le juge. Philippe Martin a ainsi montré que le clergé du XVIIIe siècle est toujours perçu très négativement, à travers un ensemble de stéréotypes anticléricaux forgés par les philosophes et les réformateurs de l’Aufklärung. Les églises sont vides, les populations rurales restent sous l’emprise de vieilles superstitions, tandis que les ecclésiastiques sont souvent dépeints comme des êtres cupides et lubriques. Le ventripotent chanoine Porphyre de Labourrasque de la série Domino est le modèle achevé du religieux intempérant. Dans des récits très manichéens, les prêtres incarnent bien souvent l’intolérance et l’obscurantisme, combattus par des héros aux idées progressistes. Il est rare de voir un clerc jouer un rôle positif : il apparaît dans le meilleur des cas comme le témoin impuissant du système d’oppression seigneurial ou colonial d’Ancien Régime, quand il n’en tire pas plus ou moins directement profit.

Domino t. 2, Cavalcade pour Domino, Jean Van Hamme et André Chéret, Lombard, 1979

© auteur.

|

|

Étudiés par Paul Chopelin, les juges ne sont guère mieux lotis. Là encore, scénaristes et dessinateurs remploient sans nuance la légende noire de l’arbitraire judiciaire telle qu’elle a été popularisée par les écrits de Voltaire ou de Casanova. Si l’emprisonnement du héros est une péripétie courante dans la bande dessinée, la mise en scène des cachots de la Bastille ou des Plombs de Venise illustre ici très clairement un parti pris historique téléologique en faveur du « juste » combat des Lumières contre la tyrannie. Dans le cadre d’un très sombre XVIIIe siècle, seigneurs sadiques, juges corrompus et inquisiteurs vicieux ordonnent les châtiments corporels les plus variés : les auteurs « corsent » ainsi leur récit à bon compte, pour satisfaire l’appétit voyeuriste d’un certain public, mais ils peuvent aussi choisir de mettre en scène, parfois de façon très crue, la « barbarie » judiciaire d’un siècle réputé civilisé afin de mieux dénoncer des peurs sécuritaires très actuelles.

L’attention des intervenants suivants a été retenue par les aspects les plus polémiques de l’histoire du XVIIIe siècle : l’esclavage dans les colonies et la violence révolutionnaire. Philippe Delisle a ainsi montré comment la bande dessinée franco-belge s’est progressivement débarrassée du discours antiesclavagiste catholique et paternaliste, dominant dans les années 1950-1960, pour aborder de façon plus documentée la réalité de la traite. Dans ce domaine, la série Les passagers du vent de François Bourgeon constitue incontestablement un tournant, influençant les représentations postérieures. À partir de l’album Le Ciel au-dessus du Louvre de Jean-Claude Carrière et Bernar Yslaire (2009), Clément Weiss s’est ensuite interrogé sur l’évolution de la représentation de la violence pendant la Révolution française. Si celle-ci est quelque peu aseptisée, voire occultée, dans les bandes dessinées pédagogiques des années 1970-1980, elle occupe une place centrale dans beaucoup d’albums depuis le début des années 2000. Souvent traitée de façon spectaculaire, elle révèle une approche pessimiste et désabusée de la Révolution, centrée sur la guillotine et son imaginaire macabre, très loin de la traditionnelle geste héroïque républicaine. La journée s’est close par un long entretien, mené par Tristan Martine, avec Patrice Pellerin, auteur de la célèbre série L’Épervier, monument du 9e art, réputé pour la précision de sa reconstitution historique. Ont été notamment évoquées ses sources d’inspiration romanesque, sa participation à la série Barbe-Rouge, ses méthodes de collecte de la documentation historique, ainsi que ses techniques de restitution des décors disparus.

Cette journée fera l’objet d’une publication à l’automne chez Karthala dans la collection « Esprit BD », avec l’ajout de quelques contributions complémentaires : Aurore Chéry, doctorante au LARHRA, abordera l’image – très stéréotypée – des rois Louis XV et Louis XVI, tandis qu’Aymeric Landot interrogera la place du XVIIIe siècle dans l’œuvre d’Hugo Pratt. L’ouvrage sera en outre introduit par une première partie synthétique, retraçant l’histoire générale des représentations du Siècle des Lumières, des années 1930 à nos jours, dans la bande dessinée franco-belge, espagnole, italienne, anglaise, américaine et japonaise. À l’origine, les auteurs s’intègrent volontairement dans un imaginaire historique préconstruit, très codifié, qui n’évolue que très lentement, au gré des modes éditoriales et du renouvellement de leurs sources d’inspiration. L’héritage du roman populaire du XIXe siècle est bien évidemment prépondérant, avec d’innombrables histoires de pirates, de justiciers et de trappeurs canadiens (Long John Silver, Dick Turpin, Fanfan la Tulipe), mais la bande dessinée reflète également les représentations fantasmatiques associées au « charmant » XVIIIe siècle, époque où l’élégance et le savoir-vivre auraient été portés à leur apogée (Le Chevalier de Saint-Clair, Oumpah-Pah le Peau-Rouge, Domino). Dans les années 1970-1990, des auteurs politiquement plus engagés soulignent au contraire la noirceur d’une période, mise en scène de façon très misérabiliste, afin de démontrer l’inéluctabilité de l’issue révolutionnaire (Mandrin, La Marquise des Lumières, Sark). Depuis le début des années 2000, les stéréotypes classiques ne cessent d’être revisités par des auteurs désireux de détourner les codes habituels afin de satisfaire les attentes d’un public adulte plus exigeant : les séducteurs libertins se font plus mélancoliques (Giacomo C.), les personnages féminins sortent du cliché habituel de la marquise délurée ou de la paysanne exploitée (Olympe de Gouges, Le chevalier d’Éon), tandis que le surnaturel subvertit de plus en plus le traditionnel rationalisme des Lumières (Le Marquis, Saint-Germain, Le marquis d’Anaon). L’enquête ainsi menée démontre qu’en dépit d’un moindre affichage éditorial, le XVIIIe siècle a été et continue d’être une source d’inspiration importante pour les auteurs de bande dessinée, à jeu égal avec les autres périodes de l’histoire.