Le projet ANR « Les écrits personnels francophones. Société, familles et individus de la fin du Moyen Age à l’époque contemporaine » (ANR-07-CORP-020) a pour objet de recenser et de décrire les textes appartenant à la grande famille des écrits du for privé qui se trouvent dans les collections des archives et des bibliothèques publiques en France. Les écrits du for privé, aussi appelés ego-documents, écrits personnels, ou écrits à la première personne, sont des textes non-fictionnels, produits généralement par des gens ordinaires. Ils regroupent les livres de raison, les livres de famille, les diaires, les mémoires, les autobiographies, les journaux de toute nature (personnel ou « intime », de voyage, de campagne, de prison…) et, d’une manière générale, tous les textes produits en dehors d’une demande institutionnelle et témoignant d’une prise de parole personnelle d’un individu, sur lui-même, les siens, sa communauté. Le nombre de textes entrant dans le champ de l’enquête se montent à plusieurs milliers. Ils ne se trouvent généralement pas dans les grandes séries administratives mais plutôt parmi les papiers de famille ou bien ils sont entrés dans les collections publiques comme des documents isolés.

Ce projet ANR s’est inscrit dans la continuité d’un Groupement de Recherches du CNRS (GDR n° 2649, créé en 2003, renouvelé en 2007, achevé en 2010) : « Les écrits du for privé en France de la fin du Moyen Age à 1914 », qui a eu trois fonctions majeures : mener une réflexion scientifique sur la notion d’écrits du for privé ; organiser une enquête de repérage des textes ; élaborer une fiche analytique décrivant les textes concernés. Il a été soutenu par la direction des Archives de France, qui a accepté de lancer une grande enquête dans les fonds des Archives nationales et auprès des Archives départementales, et qui l’a aidé, en particulier financièrement, ainsi que par la Bibliothèque nationale de France et par l’Ecole nationale des Chartes.

Pour remplir les fiches analytiques, le projet ANR a reposé sur une structure décentralisée réunissant six partenaires : Université de Paris-Sorbonne (sous la direction de Jean-Pierre Bardet, puis François-Joseph Ruggiu) ; Université Jules Verne, Picardie (Scarlett Beauvalet) ; Université Pierre Mendès France-Grenoble 2 (René Favier) ; Université de Limoges (Michel Cassan) ; Université de Nancy 2 (Philippe Martin) ; Université de Toulouse 2-Le Mirail (Sylvie Mouysset). Chaque partenaire a pris en charge un certain nombre de départements situés dans son aire d’attraction et a recruté un ou plusieurs contractuels, pour la saisie des données.

Ils ont été formés et encadrés par Elisabeth Arnoul, IE CNRS, qui a réalisé la base de données sur laquelle les informations ont été stockées. Cette dernière a été construite conformément aux nouvelles normes de description archivistique en ligne. Les fiches analytiques ont donc été encodées en XML conformément à la DTD (Document Type Definition) EAD (Encoded Archival Description) (version 2002) au moyen du logiciel XMetaL Author 5.0, et de l’outil de publication PLEADE 3 développé par les sociétés Anaphore et AJLSM. Les fiches peuvent être consultées à l’adresse : http://inventaire.ecritsduforprive.fr. Les modalités d’accès à la base sont entièrement libres.

Au cours des trois ans et demi de l’enquête, nous avons couvert les principales institutions parisiennes (Archives Nationales ; BnF) ainsi qu’un tiers des départements métropolitains (Archives Départementales et bibliothèques municipales). L’ensemble représente 1500 fiches mises en ligne. Elles décrivent précisément les textes, informant les chercheurs intéressés de leur localisation et de leurs principales caractéristiques, et permettant une analyse de l’ensemble du corpus en particulier en termes chronologiques ; en termes de genre et de milieu social des auteurs ; et en termes de répartition par genre des textes. Il s’agit donc bien de la création, à la fois scientifique et matérielle, d’un corpus – ici de textes – et de sa mise à la disposition de l’ensemble de la communauté des chercheurs par le biais d’un site internet. Et un programme rigoureux de recherches sur des thèmes susceptibles d’être alimentés par les textes repérés et analysés, a été articulé à cette enquête.

Pourquoi un recensement ? Les historiens qui ont étudié les écrits du for privé s’accordent à dire qu’il existe deux types d’approches, l’une monographique, l’autre sérielle. Jean-Pierre Bardet a exposé les limites de la première méthode, qui a été privilégiée jusqu’au début des années 2000 :

L’option monographique fondée sur l’exemplarité d’un unique document […] est centrée sur une expérience individuelle censée refléter de manière plus ou moins déformée le système de valeurs, les idées reçues ou non, la perception des événements, le quotidien d’un individu témoignant pour beaucoup. Nous connaissons les critiques habituelles à l’encontre d’une démarche suspectée de faire endosser à l’être singulier et sans doute différent qui s’exprime par écrit, la représentation de ses contemporains1.

L’idée qui est donc à la base de l’enquête est que l’analyse sérielle pallie ce problème méthodologique même s’il ne faut pas occulter qu’il est parfois mal aisé de comparer des textes qui obéissent, de la part du scripteur, à des motivations et des contextes distincts. Pour pouvoir disposer de vastes corpus de textes – sur le modèle par exemple de celui constitué par James Amelang dans son célèbre ouvrage sur les autobiographies populaires, The Flight of Icarus2 – nous avons donc décidé de recenser tous les textes manuscrits ou imprimés conservés dans les bibliothèques et archives publiques françaises. La base de données est consultable à l’adresse : http://inventaire.ecritsduforprive.fr/

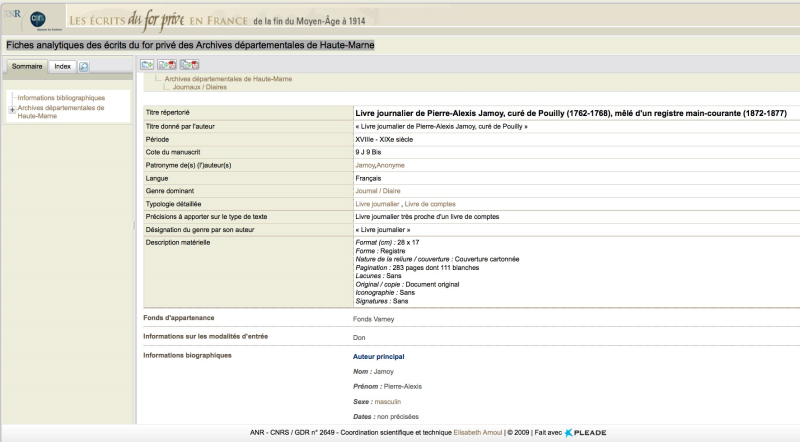

La page « Cadre de classement » présente, classé hiérarchiquement par région puis par département, les différents lieux de conservation des documents recensés dans notre base. Il suffit de cliquer sur les signes + et - à gauche pour faire apparaître ou disparaître l’arborescence. A droite, un onglet « Plus d’informations » est également disponible pour chaque département. Les fiches analytiques sont répertoriées par type de documents. Elles se présentent ensuite, chacune répertoriée par titre des documents, sous forme de liste. On accède à la fiche analytique du manuscrit en cliquant sur son titre. Les champs de renseignements pour chaque fiche sont les suivants : Titre répertorié, Titre donné par l’auteur, Période, Cote, Patronyme(s) de(s) (l’)auteur(s), Langue, Genre dominant, Typologie détaillée, Précisions à apporter sur le type de texte, Désignation du genre par son auteur, Description matérielle, Fonds d’appartenance, Informations sur les modalités d’entrée. Ces premières informations sont plus spécifiquement de l’ordre archivistique et sont communes avec la base de repérage.

Une deuxième partie de la fiche analytique concerne des renseignements liés au contenu du document (et nécessite de la part de l’auteur de la fiche, une lecture attentive du manuscrit) : Informations biographiques sur le ou les auteur(s) (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance et de mort, milieu social / profession, confession / courant de pensée, nom du conjoint, autres remarques biographiques), Lieu de rédaction et Lieu du récit, Limites chronologiques pour la totalité du document et pour chaque scribe, Pièces jointes, Destination de l’œuvre, Remarques à apporter / notes personnelles. Documents de même provenance et Sources complémentaires, Références des mémoires de master / thèses concernant ce document ou son auteur, Publications recensées, Informations sur le traitement des données (auteur de la fiche, date de création, etc.). La fiche présente ensuite dans un second niveau (cliquer sur Transcriptions), des parties du texte transcrites (l’incipit ainsi que des extraits choisis).

Les fonctionnalités de l’outil de publication Pleade 3, nous permettent de générer la fiche au format pdf, ou de la sélectionner dans un Porte-documents. Nous avons mis en place un formulaire de recherche avancée pour effectuer des recherches dans l’ensemble des fiches analytiques publiées ou, au contraire, dans certains lieux de conservation que l’on peut sélectionner à droite du formulaire. Les champs d’interrogation sont : Nom des auteurs, Genre des auteurs, Confession religieuse ou courant de pensée, Titre des documents, Mots du titre, Typologies dominantes, Typologies secondaires, Toponyme, département, Province (pour les documents d’Ancien Régime), Pays, Années. Un moteur de recherche de type « Texte libre », est également disponible. Des boutons d’aide à droite, permettent de préciser le type d’interrogation, et des icones représentant un livre, permettent de faire apparaître des listes à cocher. Nous pouvons, par exemple, lister les titres de l’ensemble des documents répertoriés, classés par ordre alphabétique.

Fiche analytique des écrits du for privé des Archives départementales de Haute-Marne

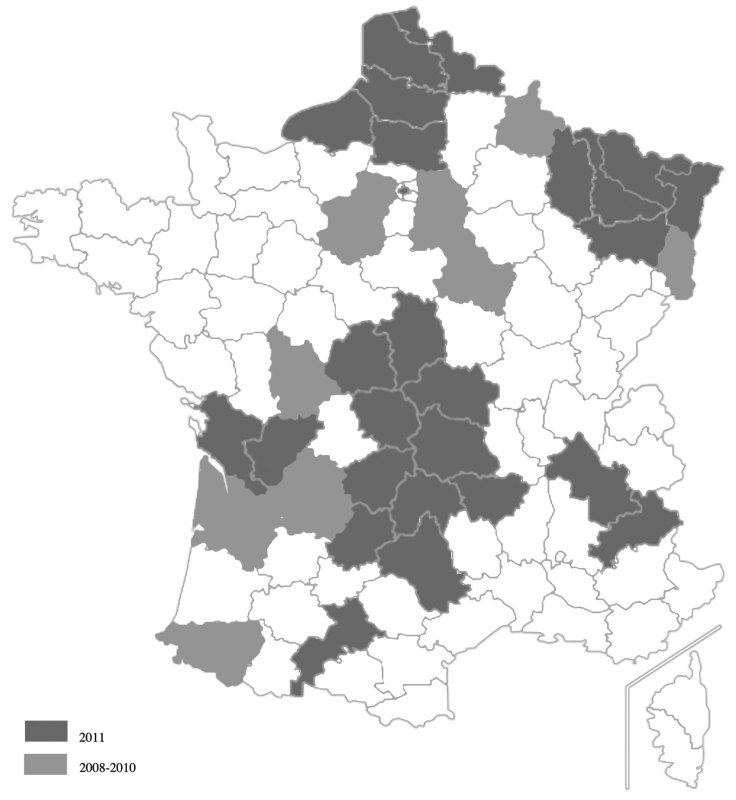

Les résultats du projet se mesurent de deux manières différentes : par l’avancée de l’enquête et de ses corollaires, en particulier le programme d’aide à l’édition de texte que nous avions présentés ; par la progression de la réflexion scientifique sur la notion d’écrits personnels ou écrits du for privé. L’enquête a finalement eu lieu en trois vagues. La première a été : Charente ; Charente-Maritime ; Corrèze ; Creuse ; Dordogne ; Gironde ; Haute-Garonne ; Hautes-Alpes ; Isère ; Lot ; Oise ; Meurthe-et-Moselle ; Moselle ; Pas-de-Calais ; Puy-de-Dôme ; Pyrénées-Atlantiques (avec la participation de M. Daumas et Michel Braud, Université de Pau et des Pays de l’Adour : http://item.univ-pau.fr/live/ecrit-for-prive) ; Seine-Maritime et Somme. La deuxième vague a compris les départements : Allier ; Aveyron ; Cantal ; Cher ; Indre ; Haute-Loire ; Bas-Rhin ; Meuse ; Vosges ; Nord. La troisième vague qui s’achève : Ardennes ; Aude ; Eure et Loir ; Rhône ; Sarthe ; Seine-et-Marne ; Yvelines ; Yonne, Tarn, la Vienne et le Haut-Rhin. L’ensemble représente 39 départements à la fin définitive de l’enquête en juillet 2011, sur 96 départements de métropole et 5 d’outre-mer, soit plus du tiers de l’ensemble.

Les phases d’une enquête

La décomposition en vagues permet, en fait, de voir que nous avons réussi à nous éloigner progressivement de ces centres géographiques qu’ont été les établissements partenaires. Il y avait là un véritable enjeu car il n’a pas été facile de trouver des vacataires capables d’opérer loin des universités où ils faisaient leurs études. Nous avons bénéficié de l’appui précieux de nombreux collègues universitaires, en particulier à Bordeaux, au Mans, à Clermont-Ferrand, à Aix-en-Provence, et dans bien d’autres endroits, qui ont fait travailler des étudiants sur les thématiques portées par le GDR et ont donc augmenté le nombre de nos fiches3.

Le projet ANR prévoyait une aide à l’édition de textes. Nous avons choisi de la mener dans deux directions différentes : l’aide à l’édition imprimée et l’aide à l’édition électronique. Nous avions donc également l’ambition de mettre en ligne un certain nombre de textes repérés dans les collections publiques ou privées soit sous la forme brute de photographies numériques des manuscrits, soit sous la forme d’une transcription présentée en fichier pdf, ou sous une forme plus élaborée et enrichie par l’accès à des annexes scientifiques – glossaire, index, photographies du manuscrit - d’une édition électronique. En 2007, le GDR avait mis en ligne cinq manuscrits ; en 2011 le nombre est passé à 9 et une dixième édition en est cours – un manuscrit conservé à la Bibliothèque municipale de Bordeaux et rédigé par un noble français passé en Louisiane au moment de la Révolution française.

En parfaite symbiose avec le déroulement de l’enquête, les partenaires du projet ANR ont soutenu un programme de rencontres scientifiques préparé par le GDR puis l’ont repris à leur compte maintenant que le GDR a disparu (au 31 décembre 2010). Un premier colloque avait eu lieu en 2002 qui avait introduit la notion d’écrits du for privé sur la scène académique (Au plus près du secret des cœurs ? Nouvelles lectures historiques des écrits du for privé en Europe du XVIe au XVIIIe siècle, J.-P. Bardet et F.-J. Ruggiu (dir.), Paris, PUPS, 2005). Un deuxième colloque à Limoges en 2005 s’était concentré sur la forme matérielle des textes et sur les processus d’édition (Les écrits du for privé. Objets matériels, objets édités, M. Cassan, J.-P. Bardet et F.-J. Ruggiu (dir.), Limoges, PULIM, 2007). Un troisième colloque à Paris en 2006 avait marqué le tournant européen à la fois de notre groupe de travail et de la notion d’écrits du for privé (Les écrits du for privé en Europe, du Moyen Age à l’époque contemporaine. Enquêtes, Analyses, Publications, J.-P. Bardet, E. Arnoul et F.-J. Ruggiu (dir.), Bordeaux, PUB, 2010). A partir de 2008, en raison du soutien de l’ANR, qui a eu pour effet de concentrer notre travail sur ce thème, le rythme de nos rencontres s’est intensifié et la production du groupe a augmenté. Un colloque intitulé « Car c’est moy que je peins ? L’individu et les liens sociaux dans les écrits du for privé en Europe de la fin du Moyen Age à 1914 », a été organisé en collaboration entre le partenaire parisien et le partenaire toulousain (Conques, 25, 26 et 27 septembre 2008 publié par Sylvie Mouysset, Jean-Pierre Bardet et François-Joseph Ruggiu (dir.), Car c’est moy que je peins. Ecriture de soi, individu et liens sociaux (Europe, XVe-XXe siècle), Toulouse, Méridiennes, 2011). Une dernière rencontre collective aura lieu à la fin du mois de juin 2011. Intitulé Les usages de l’écrit du for privé (Afriques, Amériques, Asies, Occidents, Orients), il élargit notre perspective géographique en se tournant vers les autres grandes aires culturelles mondiales.

En effet, le développement des écrits du for privé, en Europe, à partir de la fin du Moyen Age et de la Renaissance a souvent été mis en parallèle avec les transformations du statut de l’individu au sein des sociétés occidentales ainsi qu’avec la construction du moi comme une instance autonome de jugement inhérente à la personne humaine. La confrontation avec les formes d’écrits personnels, intimes, de soi ou autobiographiques, qui ont pu exister au sein des différentes cultures asiatiques, africaines ou proches-orientales prend alors tout son sens. L’accentuation des échanges culturels dans le sillage de la première mondialisation, puis l’essor de la colonisation européenne, ont, par ailleurs, pu favoriser la circulation de modèles occidentaux et donc l’évolution, en symbiose ou en réaction, des formes originelles de l’écriture de soi. L’étude des écrits du for privé dans les différentes cultures américaines (canadiennes, étatsuniennes, sud-américaines) à l’époque coloniale est, de ce point de vue, particulièrement intéressante. Nous nous sommes donc situés dans une perspective résolument transculturelle à laquelle les écrits du for privé semblent parfaitement se prêter.

Un des principaux résultats de l’ensemble des contributions que nous avons réunies dans les différentes manifestations financées par l’ANR, est la compréhension et l’acceptation d’une tension permanente entre les deux usages historiens des écrits du for privé. Le premier usage procède de l’idée que les écrits du for privé ouvrent un accès, aussi détourné soit-il, au sens que les acteurs sociaux attribuaient à un ensemble d’actes, d’objets et de valeurs. Quelles que soient les complexités entraînées par l’observation des représentations et des valeurs des individus appartenant à une société donnée à travers un écrit produit dans une situation donnée, l’historien ne peut, en effet, renoncer à proposer une reconstruction de ce sens. Les écrits du for privé sont alors disponibles pour être étudiés au sein d’une très grande diversité de thématiques mais il est sûr que celles pour lesquelles les autres sources majeures de l’histoire, en particulier les sources administratives, sont défaillantes peuvent être privilégiées. Le second usage inscrit les écrits du for privé dans certaines des grandes controverses qui intéressent aujourd’hui les historiens autour de l’émergence de l’individu ou la formation du moi.

Un second résultat marquant est venu du colloque tenu à Paris en décembre 2006 et publié en 2010 sous le titre Les écrits du for privé en Europe du Moyen Age à l’époque contemporaine. Enquêtes, analyses, publications (Presses Universitaires de Bordeaux). Il a été l’occasion de prendre contact avec les chercheurs et les équipes qui, en Europe, s’intéressaient aux écrits personnels sous toutes leurs formes et dans des perspectives aussi différentes que l’étude de la construction de soi, de la culture écrite ou des rapports des individus au temps. Il avait été l’occasion de contributions de collègues espagnols, italiens, hollandais, allemands, polonais, russes, suisses, américains et canadiens. La dynamique créée alors a permis l’organisation d’un atelier exploratoire financé par la Fondation Européenne pour la Science et organisé à l’Université de Bordeaux en 2008. Ses membres, et les partenaires du projet ANR, ont été ensuite intégrés dans un projet présenté pour un Research Networking Programme de l’ESF. Intitulé « First-Person Writings in European Context », il a réuni une centaine de chercheurs venus de 15 pays : Le projet n’a pas été retenu, malgré une évaluation globale de très haut niveau. Mais les deux porteurs du projet, Arianne Baggerman et François-Joseph Ruggiu, travaillent sur le devenir de ce projet qui est consultable sur le site internet : http://www.firstpersonwritings.eu/. L’étude des écrits du for privé se décline donc à présent à l’échelle européenne.