L’Accademia degli Infiammati

Il 6 giugno del 1540, a Padova, nasce l’Accademia degli Infiammati, il cui nome trae spunto dall’impresa di Ercole ardente sul monte Oeta, e che sceglie come proprio motto: «Arso il mortale, al Ciel n’andrà l’eterno».

I materiali relativi a questa origine sono pochi e vaghi, e nonostante le pazienti ricerche di studiosi come Francesco Bruni, Mario Pozzi, Jean-Louis Fournel, Michel Plaisance e Valerio Vianello1 non ci permettono di ricostruirla con certezza. Deriva probabilmente da un circolo già attivo in città, e coinvolge da subito alcuni dei più illustri intellettuali veneti, benché sia un fiorentino una delle personalità più importanti: si tratta di Benedetto Varchi, che ha anche un ruolo di primissimo piano nella stesura dei Capitoli fondativi e delle leggi per il cenacolo2.

Leone Orsini, Daniele Barbaro, Ugolino Martelli, Sperone Speroni, Alessandro Piccolomini, Galeazzo Gonzaga, Giovanni Cornaro, Carlo Strozzi, Lorenzo Lenzi, Alberto del Bene, Lazzaro Bonamico, Cola Bruno, Pierio Valeriano, Girolamo Fracastoro, Francesco Querini, Giovanni Andrea dell’Anguillara sono solo alcuni dei nomi che l’Accademia degli Infiammati può vantare tra le sue fila, oltre a Varchi. Inoltre, animano il dibattito a vario titolo, anche se non si può determinare con certezza il loro ingresso in Accademia, Girolamo Panico, Bernardino Tomitano, Francesco Sansovino3.

Nell’Accademia, come all’interno dei dialoghi speroniani, è possibile il confronto tra varie generazioni di letterati e intellettuali, che si incontrano per discutere e confrontarsi senza le barriere formali imposte da altre istituzioni, come ad esempio l’università. Durante l’esperienza degli Infiammati, Speroni, con Varchi e Piccolomini, fa parte della generazione di mezzo, che si è formata sotto il duplice insegnamento – da una parte universitario e dall’altra legato a un ambito più privato – di Pomponazzi e Bembo4. Il cenacolo padovano riprende la struttura di un’altra e più antica accademia, subendo l’influenza anche delle accademie romane di Vignaioli e Virtuosi: quella senese degli Intronati5. Anche qui viene eletto un principe, che può scegliere due segretari, tra i cui compiti c’è quello di sostituirlo in caso di assenza. Ci sono poi i censori, che correggono i componimenti; il lettore, che due giorni prima della lettura ne assegna il tema; il cancelliere. Le cariche sono tutte semestrali, tranne quella del principe, che dura solamente due mesi. L’istituzione accademica, in cui vigono norme precise e l’appartenenza è condizionata dal ‘democratico’ consenso della maggioranza, si distacca profondamente dall’ideale della sodalitas umanistica6. I principi che si susseguono alla guida dell’Accademia sono Leone Orsini (giugno-luglio 1540), Giovanni Cornaro della Piscopia (agosto-novembre 1540), Galeazzo Gonzaga (dicembre-marzo 1540-1541), Alessandro Piccolomini (aprile-settembre 1541), Sperone Speroni (ottobre 1541-?), e forse di nuovo Giovanni Cornaro7. Il programma di letture è ambizioso e robusto, e verte su testi preziosi come la Poetica, la Retorica e l’Etica. Lo studio di quest’ultima è promosso da Benedetto Varchi agli inizi di ottobre del ’40: «Non voglio mancare dirvi ch’egli m’è bisognato promettere di leggere l’Etica nell’Accademia publicamente sponendola col testo greco, ma in lingua toscana, et comincio al principio d’ottobre»8.

L’Accademia è però anche un luogo dove, a differenza dell’università, si può sperimentare; in particolare, con il teatro (lo testimonia Piccolomini, e la composizione della Canace speroniana risale al 1542) e con i volgarizzamenti (si può ricordare, ad esempio, la traduzione del sesto libro dell’Eneide, sempre ad opera di Piccolomini, la cui prima edizione è datata 12 ottobre 1540)9. Infatti, il rapporto con l’Università è da subito controverso: se da un lato molti degli accademici vi fanno (o vi hanno fatto) in qualche modo parte10, dall’altro appare evidente la volontà di creare uno spazio culturale alternativo a quello dello Studium, in cui si possano trattare non solo argomenti diversi, ma anche in modi diversi. Jean-Louis Fournel sintetizza perfettamente lo spazio dell’accademia, ponendolo in rapporto a quello dell’università e della corte:

L’académie est un espace intermédiaire, au carrefour de trois autres espaces : l’université, avec son savoir juridico-philosophique, la cour, avec sa mondanité, et le conseil, avec son éloquence délibérative ou judiciaire. [...] l’orateur trouve dans l’académie un lieu de rencontres avec d’autres virtuosi pour parler sans conséquence de quelque sujet que ce soit, à l’exception des thèmes chers à l’université et de ceux dont la cour ou les conseils de gouvernement se réservent un monopole aussi jaloux que secret, à commencer par la politique. [...] L’académie est la réponse que donnent des intellectuels sans champ d’action précis à la double crise de l’organisation du savoir scolastique et de la hiérarchie du savoir humaniste. [...] L’académie est aussi un substitut à un système courtisan [...]11.

Alle radici dell’Accademia: i Discorsi del modo di studiare

La partecipazione di Speroni all’Accademia degli Infiammati è quasi obbligata, nessuno meglio di lui rappresenta il profilo dell’accademico ideale: padovano, escluso per nascita dagli organi del potere della Serenissima – che ammetteva tra i suoi ranghi solamente i nobiluomini veneziani –, con una solida formazione filosofica coronata da un promettente debutto come docente in università, a cui rinuncia ben presto, ufficialmente per motivi familiari, ma con ogni probabilità per altre ragioni, tra cui una critica di fondo del sistema accademico12.

Negli anni Trenta del Cinquecento, infatti, si divide tra responsabilità familiari, gestendo i propri possedimenti e governando con pugno di ferro la propria famiglia (ha 4 figlie), impegno civile, spendendosi con fervore per la propria città, e otium intellettuale13. I documenti che ci sono pervenuti riguardo agli anni della giovinezza di Speroni sono però pochi e di incerta datazione, a differenza di quelli che testimoniano la maturità e la vecchiaia14; riuscire a contestualizzarli cronologicamente nel modo più preciso possibile risulta quindi fondamentale per risalire all’origine del pensiero speroniano, e non solo.

Il caso dei due Discorsi del modo di studiare è emblematico, in questo senso, dal momento che gli argomenti su cui Speroni fonda il proprio programma educativo sono i medesimi che costituiranno e animeranno il dibattito all’interno dell’Accademia degli Infiammati a partire dal 1540: la difesa del volgare, una sorta di ‘scetticismo’ nei confronti della metafisica di tipo aristotelico e l’importanza della dimensione dell’oralità. L’opera viene composta su invito di Giovanni Cornaro, che vuole una guida per l’istruzione del figlio Luigi:

Per la qual cosa dovendo io (richiesto dal clarissimo padre) alquanto de’ vostri futuri studi parlare per l’avenire, giudico esser ben fatto a cotale sententia il mio futuro ragionamento come a suo fine guidare et a lei in guisa conformare le mie parole, che tutto ciò che io dirò ad altro non vi conforti che imparare e conoscer cose degne veramente dell’intelletto e della lingua di voi15.

La famiglia è illustre: il rampollo non è nientedimeno che il pronipote di Caterina Cornaro, regina di Cipro, che nel 1551 verrà eletto cardinale. Non ci sono molte informazioni riguardo alla sua giovinezza: nato nel 1517, maggiore di dieci fratelli, studia diritto a Padova, dove si addottora16.

Proprio dal primo dei due Discorsi si apprende che Luigi ha studiato latino e greco sotto la guida di Bartolomeo Ricci da Lugo di Romagna (1490-1569), umanista, già precettore del principe Alfonso d’Este. Per Vianello, il riferimento a questa figura è l’unico dato certo per la datazione dei discorsi: il 18 settembre 1538 Giovanni Cornaro, scrivendo una lettera a Giangiorgio Trissino, ricorda: «M. Bartholomeo Riccio da Lugo è stato per tre anni continui in casa mia per precettore de’ miei filioli»17. Lo studioso ipotizza quindi una datazione oscillante intorno al 1535, adducendo altri riferimenti interni al testo, ossia la definizione di Luigi «in anchor tenera età»18 e il ritratto che Speroni fa di sé stesso come di un «giovine poco erudito e niente quasi exercitato nel dire»19. Questa affermazione del padovano, ovviamente, non corrisponde al vero: a trentacinque anni Speroni ha acquisito una discreta fama, soprattutto in ambito accademico, grazie ai suoi trascorsi in università20. Di fatto, è già un’auctoritas, a Padova, e non c’è quindi da stupirsi che un nobile come Giovanni Cornaro scelga di rivolgersi a lui per ricevere dei consigli sull’istruzione da impartire al figlio:

Volle il discreto genitor vostro [...] curar di rendervi tale, per industria, quale alla speranza da lui conceputa si confacesse; per la qual cosa, come meco dei vostri studi si consigliò, così è da pensar che con assai altri il facesse, acciò che odendo e leggendo diversi pareri, e quelli tra loro paragonando, finalmente s’appigliasse al migliore21.

La proposta di datazione di Vianello è quindi fin troppo prudente: il programma proposto da Speroni è destinato a un adolescente che si prepara ad andare all’università, e del resto è verosimile che, quando il padre si informa sui suoi studi, lui debba avere al massimo quindici anni (Luigi nel 1535 ne ha invece 18).

La composizione dei due discorsi dedicati al primogenito maschio di casa Cornaro si deve porre in relazione con quella del Dialogo della cura della famiglia22, offerto come dono di cresima a Cornelia Cornaro, sorella di Luigi, alla quale Speroni fece da padrino nel 1533. Anche quest’opera presenta come figura centrale e ispirativa quella di Pietro Pomponazzi; inserita nell’edizione dei Dialogi del ’4223, appare come una sorta di ‘contrappunto’ per un destinatario femminile rispetto ai Discorsi del modo di studiare, che ne prevedono uno maschile. I due testi, che curiosamente non sono mai stati messi in relazione dalla critica speroniana, costituiscono perciò idealmente le due parti di un dittico dedicato all’educazione di un giovane uomo e di una giovane donna di nobili natali, che Speroni dedica alla famiglia Cornaro. È perciò lecito supporre che scriva i Discorsi all’inizio degli anni ’30 del Cinquecento, verosimilmente tra il 1532 e il 1533, nello stesso periodo in cui compone il Dialogo della cura della famiglia. Questo significa che le tematiche che diventeranno prioritarie negli anni dell’esperienza degli Infiammati (la questione del volgare e dell’oralità, il problema dato da una metafisica di tipo strettamente aristotelico) gli stanno a cuore fin da questa data, definendosi come una sorta di fil rouge all’interno del suo percorso intellettuale, il cui principio andrà cercato nel magistero pomponazziano.

Speroni, per Luigi Cornaro, prepara un programma educativo diverso da quelli tradizionali e naturalmente ambizioso: il destinatario si presume essere fuori dall’ordinario, dal momento che «età, ingegno et occasione, quasi tre soli risplendono in [lui]»24. Tale programma è articolato in diversi punti, benché i due maggiori siano costituiti dalla «scientia» e dall’«eloquentia». A queste due grandi materie si aggiunge poi lo studio delle lingue classiche, che ne costituisce una premessa ancora necessaria – a questa altezza cronologica –, benché Speroni sia convinto del bisogno di non perdere troppo tempo e troppe energie per quelle che considera conoscenze solamente accessorie.

L’unione di eloquenza e sapienza, oltre ad essere ciò che è «più propri[o] all’humanità», è anche l’unica via dell’uomo per la felicità25. L’impostazione è aristotelica: la felicità umana è data come possibile e raggiungibile attraverso un percorso di miglioramento e di studio. Tuttavia se Aristotele nel X capitolo dell’Etica nicomachea pone la felicità nel raggiungimento della sapienza contemplativa, Speroni, sulla scia dell’insegnamento di Peretto26, è dell’opinione che l’unico tipo di sapienza raggiungibile dall’uomo sia quella attiva o civile. Di conseguenza, se per il mantovano l’unico tipo di felicità possibile è dato dallo studio e dall’esercizio della virtù27, Speroni compie un ulteriore passo, specificando concretamente cosa studiare nel campo della scienza attiva e come esercitare la virtù. Ecco allora l’utilità di questa operetta, che tratta nella prima parte di cosa sia la sapienza e di come meriti di essere perseguita fruttuosamente, e nella seconda della necessità e dell’utilità dell’eloquenza, che secondo il padovano era trascurata dai suoi contemporanei.

Si cercherà ora di vedere in che modo, all’interno dei Discorsi del modo di studiare, Speroni approfondisca le tre questioni evidenziate: difesa del volgare, ‘sospetto’ nei confronti della metafisica aristotelica e importanza della dimensione orale.

La difesa del volgare

Per quanto riguarda la il primo argomento, il padovano si concentra su due aspetti: la difesa della legittimità dell’uso del volgare (sia esso usato per scrivere un discorso, che per studiare le opere di greci e romani), e la presa di posizione contro coloro che si concentrano solamente sulle lingue classiche e non sui contenuti dei testi, di cui auspica invece la traduzione. Fa sua infatti la posizione pomponazziana secondo la quale ciò che conta è il contenuto, non la forma in cui è presentato, e riprende le sue numerose sollecitazioni a tradurre i classici della filosofia per renderli più fruibili e, soprattutto, per far sì che i giovani non impieghino i migliori anni della loro vita a studiare le lingue in cui sono scritti invece che i loro contenuti28.

Speroni è dell’opinione che sia meglio adottare il volgare, più familiare all’allievo, a partire dalle lezioni: la perfetta conoscenza della lingua in cui viene impartito l’insegnamento gli permette di andare al nocciolo delle questioni aggirando lo scoglio linguistico. Questo è fondamentale soprattutto quando la materia è particolarmente ostica, come nel caso di Aristotele, per il quale non basta una semplice traduzione, ma è meglio prevedere anche la mediazione di un insegnante:

tra le lingue onde scrivemo e parlemo hoggi dì mi fece eleggere la italiana volgare, la quale, tutto che sia men chiara e di minor grido che la latina non è, nondimeno non è punto inetta, come altri crede, alla signification delle cose, ma certo tanto più confacevole al bisogno di voi, e per conseguente degna d’esser accarezzata, quanto è più vostra familiar che non sono le altre, ma avegna Dio che io vi scriva volgare, e le cose descritte non siano stoice né accademice, nondimeno per aventura (o che spero) non vi parrano vili o plebee; lasciamo star che io non le dica da me, ma da quel vivo fonte di verità nel cui nome diedi principio al mio cominciato ragionamento29.

Speroni, nei Discorsi, compie una condanna decisa dei «grammatici» (da lui identificati con gli umanisti tout court), frutto degli insegnamenti di Peretto ma anche della sua riflessione autonoma. Certo la sua posizione appare ancora implicita e immatura rispetto a quella che emerge dalla trilogia di dialoghi ‘bolognesi’30, ma gli elementi di critica nei confronti di questi ‘tecnici della lingua’, che confondono i testi preoccupandosi solamente della materia linguistica, incuranti dei contenuti che veicolano e, soprattutto, della loro funzione, sono quelli che si ritroveranno nelle sue opere più mature.

Come ha fatto notare Francesco Bruni, Speroni ha costruito, a partire dalla questione linguistica, una posizione estremamente critica nei confronti dell’Umanesimo, sulla scorta dell’insegnamento pomponazziano31. La sua analisi si concentra essenzialmente sui dialoghi relativi alla lingua e alla retorica, composti attorno al 1540 – gli stessi anni dell’esperienza degli Infiammati –, di cui vengono presentati i nodi extra- (se non anti-) umanistici: la noncuranza per le lingue classiche e per i classici stessi, l’interesse per le traduzioni fatte ab antico (cioè medievali), la conseguente mancanza di preoccupazioni filologiche. Questo accade perché per il padovano l’indagine filosofica non coincide più con lo studio linguistico, che ne costituisce solamente un doveroso punto di partenza da cui emanciparsi – cronologicamente e concettualmente – il prima possibile.

I due Discorsi, composti almeno sette anni prima dei dialoghi Delle lingue e Della retorica, presentano in nuce tutte queste tematiche. Tuttavia il problema che Speroni deve affrontare, qui, è la necessità di arrivare a un compromesso tra varie posizioni potenzialmente antitetiche tra loro: quella di umanista pedagogo, quella di precettore del giovane Cornaro, quella di filosofo morale incaricato di un discorso di tipo parenetico.

Lo scetticismo verso lo studio della metafisica

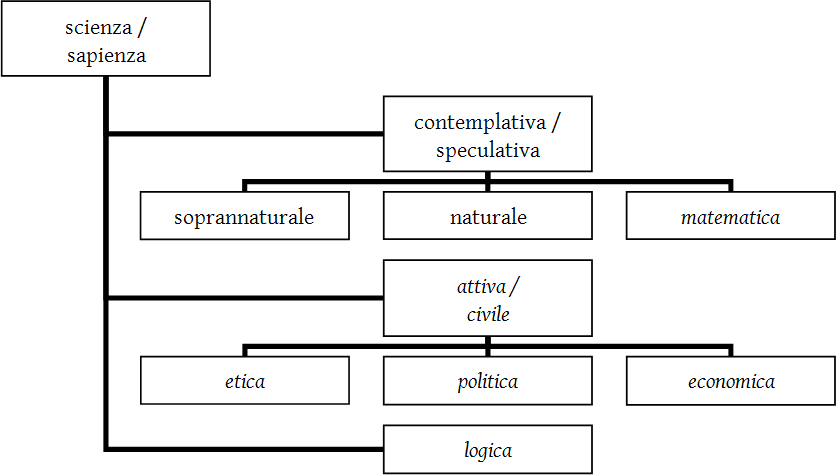

All’interno della definizione di «scientia» – la prima delle due vie verso la felicità secondo Pomponazzi – rientrano varie discipline, come si vede dalla suddivisione in tre branche che Speroni ne fa: la scienza contemplativa o speculativa, quella attiva, e poi quella logica o razionale, che non è tanto una disciplina che ha valore in sé quanto piuttosto uno strumento per la conoscenza delle altre due. A sua volta, la speculativa si divide in tre parti: «sopranaturale [ossia la metafisica], naturale e matematica»32. Il padovano è del parere che, all’interno della sapienza contemplativa, solamente le discipline matematiche (come la geometria) abbiano una utilità, perché servono come «exercitio»33. La matematica allora, insieme alla logica, è fondamentale per il raggiungimento della felicità costituita dall’unione di sapienza e eloquenza: sono «due quasi prohemii, o previe dispositioni alla felicità de’ mortali»34.

Le scienze soprannaturali e quelle naturali, che tentano di spiegare le ragioni della natura e delle cose, invece, non sono da studiare con troppo impegno e intensità; dal momento che l’uomo non potrà mai raggiungere la loro perfetta conoscenza, che è propria solo di Dio, è meglio per lui non indugiare troppo e dedicarsi invece allo studio della sapienza attiva, e infatti proprio questa dovrebbe essere l’oggetto principale della sua trattazione. Il problema è dato dalla limitatezza dell’uomo, che fa sì che «il nostro philosophare non [sia] cognitione ma questione di verità», e quindi «tutta quanta la felicità che per sé stesso tale studio ci partorisce, non è ma che una perpetua fatica, niente in effetto da quella diversa che di Sisipho si favoleggia»35.

Dei filosofi metafisici e naturali Speroni elenca le (vane) ricerche: «vaghi di specular i secreti della natura, altro non fanno tutta lor vita che ricercar tra quai principii si produca e conservi ogni cosa, se i corpi celesti sono animati come noi altri, che materia, che moto, e quali siano i rettori di quelli»36. Ma nonostante tutto, e nonostante anche la sua dichiarazione iniziale di voler «lasciar da canto [...] le philosophice questioni come cose non ben dicevoli al vostro [di Luigi Cornaro] proposito»37, il padovano arriva a dire che sono utili anche gli studi di filosofia, purché non diventino una ragione di vita.

La scienza attiva, o civile appunto, si chiama così perché «insegna vivere civilmente e secondo la natura dell’homo, cui è proprio menar vita cittadinesca»38. Come la scienza speculativa, anch’essa si divide (aristotelicamente) in tre branche: l’etica, la politica e l’oikonomiké, l’amministrazione della casa, che costituisce una sorta di ‘palestra’ in cui fare pratica per arrivare a governare saggiamente uno stato.

La porzione del Discorso che tratta espressamente la scienza attiva – ossia della «sapientia» – è però sorprendentemente esigua: solamente una decina di paragrafi (§ 48-56), su un totale di 70 (l’intera prima parte del testo). Sicuramente bisogna prendere in conto lo statuto dei Discorsi, che nascono su esplicita richiesta di Giovanni Cornaro e hanno un ben preciso destinatario; inoltre, l’inserimento cronologicamente successivo (come testimoniano indagini paleografiche e codicologiche) della lunga digressione (§ 42-27) su pregi e difetti della filosofia speculativa è indizio certo del parziale allontanamento rispetto al progetto originario, benché non si possa escludere l’ipotesi che al padovano possano anche essere stati imposti degli argomenti dal committente. Non sembra però improbabile che in questa opera, che per datazione si può considerare ‘giovanile’, l’autore non avesse ancora elaborato compiutamente il suo pensiero riguardo alle scienze: ancora troppo vicina l’esperienza bolognese con Pomponazzi, come pure la morte del padre e la decisione di interrompere – in modo sicuramente inaspettato e sofferto – l’insegnamento a Padova. Senza contare che, forse, per un aristotelico, per di più padovano e escluso dalla politica attiva, era più semplice parlare di scienza speculativa che di morale.

L’importanza della dimensione dell’oralità

L’intero secondo Discorso del modo di studiare è dedicato all’eloquenza, che per Speroni deve recuperare la sua dimensione orale, di performance. Il suo metodo si discosta da quello degli umanisti e dei pedagoghi rinascimentali se non altro nel ruolo che viene assegnato alla pratica rispetto alla teoria. Per diventare un bravo oratore, bisogna soprattutto esercitarsi, e per farlo è necessario imparare a imitare nello spirito (e non nella forma) alcuni autori di riferimento, ossia Cicerone e Demostene. «Non sia mai che non si legga con diligentia i poeti e gli oratori latini, senza dei quali la oratione volgare non pò haver sua intera perfettione»39, dal momento che «quantunque così havesse Thoscana il suo Cicerone, come ha forse un Tibullo, un Vergilio, nondimeno in simil caso per diverse ragioni più tosto si dovrebbe ricorrere a i forestieri greci o latini, a prevalersi de’ loro eloquentia, che a i fiorentini medesmi»40. La traduzione ha quindi un ruolo fondamentale sia in rapporto alla lingua, sia in rapporto allo studioso: serve ad arricchire il volgare in modo da riempirne i vuoti semantici e come un formidabile mezzo di apprendimento della materia tradotta41.

Dopo aver letto i testi e averli tradotti, è necessario esercitare quanto si è appreso: per iscritto, copiando e componendo orazioni a imitazione di quelle dello scrittore preso a modello, ma soprattutto attraverso la recitazione delle proprie orazioni in pubblico. Questo deve avvenire in due luoghi ben precisi: il senato e il tribunale, e quindi attraverso le orazioni deliberative e giudiziarie. L’oratoria epidittica, all’epoca della composizione dei Discorsi del modo di studiare, viene considerata nient’altro che «imagin[e] e cert[o] quasi epitaphi[o]»42 della vera eloquenza, viva e efficace. La differenza è data soprattutto da quella che i teorici della retorica chiamavano actio: la gestualità e l’azione dell’oratore sono fondamentali per infondere vita al testo scritto.

Da questo si capisce che l’eloquenza per Speroni è intimamente legata al volgare: per lui è impensabile, nel 1500, un’eloquenza ancora in latino. Tuttavia, nonostante le Prose di Bembo, che hanno visto la luce da almeno un lustro, al volgare non veniva ancora riconosciuta abbastanza dignità da ammettere che usandolo fosse possibile essere considerati degli oratori. Speroni rivendica proprio questo, difendendolo in modo appassionato e cercando di dimostrare il contrario, negli scritti come nei fatti.

I dubbi, secondo lui, sono dati essenzialmente da due cause: dalla «troppa familiarità del parlare» rispetto al greco e al latino, che fa sì che «tra i magnanimi pochi che alquanto se ne son dilettati talhora, di rado è incontrato che alcuno di loro per bene scrivere o parlar volgarmente sia stato orator riputato»43; dal fatto che «sempremai fu costume da molto più riputar le cose passate, che le presenti»44, per cui si onora l’antico a prescindere, solo per il fatto che è tale.

Speroni si pone come esempio di oratore: è possibile scrivere in volgare cose «alquanto dal vulgo lontan[e]», in modo da «vendicar la repubblica literale dell’esser stata oppressa sì lungamente da alcuni pochi potenti, li quali ricchi solamente di parole grece e latine per forza s’hanno usurpato il dominio delle scientie»45. Infatti, dopo la fine dell’esperienza universitaria Speroni non si ritira in esilio, in una dorata ‘vita contemplativa’, ma appare sempre più impegnato politicamente, e ha occasione di esercitare la sua abilità oratoria nei generi deliberativo e giudiziario. Negli anni Trenta l’impegno letterario di Speroni procede di pari passo con quello civile: sono questi gli anni dei primi incarichi politici e forensi del padovano. Parallelamente, Speroni coltiva anche la cosiddetta ‘vita contemplativa’, non solo in modo tradizionale, attraverso lo studio individuale, ma anche in modo ‘attivo’, organizzando e partecipando a cenacoli tra amici con analoghi interessi culturali e filosofici, che si svolgevano probabilmente anche a casa sua.

L’occasione per praticare il genere epidittico si manifesta invece qualche anno più tardi, proprio con l’esperienza dell’Accademia degli Infiammati – e risale proprio allo stesso periodo la celebre consacrazione della figura di Aretino come sommo maestro dell’eloquenza, in quanto re incontrastato del genere epidittico, messa in bocca al Brocardo personaggio del Dialogo della retorica46.

Il principato di Speroni

Il coinvolgimento di Speroni all’interno dell’Accademia inizialmente è abbastanza tiepido: non è un Benedetto Varchi, un Alessandro Piccolomini, che si gettano da subito anima e corpo in questa nuova esperienza. La partecipazione del padovano sembra essere molto più ‘dietro le quinte’: si riconoscono molte sue idee, ma non assume direttamente incarichi o responsabilità. Tutto cambia quando viene eletto alla più alta carica accademica, nell’ottobre del 1541. Il principato di Speroni costituisce una spaccatura gravissima all’interno degli Infiammati47. Forse è l’ultimo principe, o forse – come ipotizza Vianello – ci fu un secondo principato di Giovanni Cornaro della Piscopia, nella prima metà del 154248, ma sicuramente la ‘rivoluzione speroniana’ ha avuto un grosso peso per lo scioglimento dell’Accademia, di cui si perdono le tracce all’inizio dell’estate del ’42.

Speroni si rende da subito protagonista di un episodio significativo che molti, tra cui il suo amico Benedetto Varchi (che nel frattempo si era trasferito a Bologna, da dove continuava la sua attività all’interno dell’Accademia, ma verosimilmente con minore assiduità), non gli perdoneranno mai: eletto principe, comunica che non sarebbe potuto essere presente alla cerimonia di incoronazione. Il pretesto di Speroni era quello che la cerimonia era troppo sfarzosa: ma in gioco c’era ben altro, tra cui probabilmente una sua effettiva reticenza ad assumersi una tale responsabilità pubblica. La cosa crea molto scandalo; Varchi prende fermamente posizione contro il padovano, suggerendo di bandirlo dall’Accademia e di eleggere un altro. La soluzione non viene ritenuta praticabile, e si procede a una mediazione, per cui Speroni riceve le insegne e comincia – polemicamente – il suo principato, recitando il discorso inaugurale solamente in volgare49, e non anche in latino come da tradizione.

L’elezione di Speroni, infatti, che aveva rifiutato una carriera accademica già avviata, ancora alla fine degli anni Venti del Cinquecento, ha un significato particolare, soprattutto per quanto riguarda la concorrenza con lo Studium. È, di fatto, una fortissima dichiarazione di alterità, e sotto la sua guida gli Infiammati si indirizzano senza esitazioni verso una meta specialistica, rivolta alla totale differenziazione degli obiettivi rispetto all’università.

L’uso e la promozione del volgare

La questione dell’uso e della promozione del volgare, esistente fin dalle origini, con Speroni diventa di primaria importanza. Il greco era usato sporadicamente, ma il latino, conosciuto da tutti, veniva usato in modo regolare, soprattutto nei commenti a opere latine (il volgare veniva preferito invece per commentare componimenti in volgare). Un’eccezione a questa usanza è costituita dall’esegesi di Varchi all’Etica nicomachea, che venne condotta sia in latino che in volgare, perché il pubblico, dato che le letture furono eccezionalmente a ingresso libero, non era costituito solamente da aristotelici come Speroni o Vincenzo Maggi, ma anche da semplici curiosi, certo non estranei alla cultura, ma magari digiuni di filosofia aristotelica, come giuristi e medici.

La presenza di intellettuali stranieri, numerosi a Padova soprattutto grazie all’università, però, fa discutere sull’opportunità di parlare in volgare durante le lezioni accademiche; un altro timore è quello di causare uno scarto troppo brusco dalla tradizione. Ma il fine dichiarato dell’Accademia è quello di non fare concorrenza allo Studio, e per questo molti sono dell’opinione che sia preferibile prendere le distanze dai metodi universitari. Tale frattura interna sembra risolversi, in un primo momento, con una parziale vittoria dei sostenitori del latino, ma la questione si ripresenta prepotentemente con Speroni, che vira decisamente a favore del volgare, a cominciare dal suo discorso inaugurale. La concorrenza dello Studio, che parte avvantaggiato dalla tradizione e dagli argomenti trattati, è serrata. L’Accademia deve giocoforza portare avanti elementi di novità e originalità, porsi come un laboratorio di sperimentazioni. Speroni compie questa scelta drastica, orientando l’Accademia verso la scelta unica e specialistica dell’italiano.

Bernardino Tomitano fotografa, nei Ragionamenti della lingua toscana (1546), le conversazioni avvenute immediatamente dopo l’investitura di Speroni (ai primi di novembre del 1541)50. Questo, che collima perfettamente con le idee espresse nei Discorsi del modo di studiare, è quanto fa dire proprio al padovano:

più fiate si ragionò de gli ordini et maniere che si deono tenere nel leggere. Perciò che io era, et così ci sarò sempre, di questa opinione che niuna lettione si legesse che volgar non fusse: il che a credere et raffermare mi persuase che, facendosi altramente, noi eravamo di soverchio ingannati, se pensavamo con quella stessa auttorità et maggioranza leggere le lettioni greche et latine, come si fa nello Studio generale dal dottissimo m. Lazaro nostro, et per questo mi diedi a rimproverarglile quella varietà et disordine, et quasi come una confusa discordia di lettioni che là entro si fanno, perché sempre fui di questa opinione che si havessero a continovare le toscane, nostre et di noi proprie, più che l’altre, la qual cosa così tostoche io harrò l’incarico di questo peso sostenuto, che io intendo fare che per lo più o sempre si osservi. Avegnadio che, essendo a noi trapelata et pervenuta l’occasione di adunare questa nobile et generosa compagnia d’huomini non per altro fine che per accrescere alcun lume et vaghezza et dignità a questa lingua, che noi toscana addomandiamo, et non per farne una popolaresca frataglia o sinagoga, vorrei che non fussimo d’altra opinione che di far leggere altro che il Petrarca et il Boccaccio, et, dovendosi altramente operare, vorrei che questa soma che io ho tolto a sostenere niuna persona la mi havesse data: che io pur troppo ne le resterei obligato51.

Lo scopo dichiarato di Speroni, durante l’esperienza dell’Accademia, è quello, vivo fin dai Discorsi, di dimostrare che in volgare si può parlare di tutti gli argomenti dell’eloquenza nello stesso modo in cui lo si fa in latino o in greco, anche grazie all’ausilio ritmico del numero e alla pratica dei volgarizzamenti. La traduzione è dunque fondamentale per sottrarre la primazia nella filosofia ai detentori delle lingue classiche, in modo da assicurare la conoscenza scientifica anche a coloro che non le conoscono.

La pratica dell’eloquenza volgare, d’altro canto, aveva caratterizza la vita del padovano a partire dall’esperienza accademica: non essendosi mai ritirato in una dorata ‘vita contemplativa’, era anzi apparso sempre più impegnato a esercitare la sua abilità oratoria in volgare nei tre generi classici52. Sono numerosissimi i testi che il padovano compone per una declamazione pubblica, con uno scopo ‘politico’ (ossia con l’intenzione di agire nella realtà); alcune sono state pubblicate nelle Opere settecentesche, di altre si ha notizia grazie a testimonianze dirette o d’archivio. L’impegno letterario procede di pari passo con quello civile: risalgono all’inizio degli anni Trenta i primi incarichi politici e forensi del padovano. Ad esempio, come risulta dalle ricerche d’archivio di Fano, corrette e ampliate dagli studi di Mario Pozzi e Maria Rosa Loi, Speroni fece parte del consiglio comunale di Padova dal 1532, e del magistrato dei Sedici dal 1533; in questi anni venne inviato ripetutamente a Venezia come oratore; venne eletto censore nel 1539. A questo periodo risale la composizione e la lettura di molte delle orazioni epidittiche (quella a Iacopo Cornaro, quella contro il pirata Barbarossa, quella in onore di Girolamo Cornaro, e ancora quelle funebri per Pietro Bembo e per Giulia Varana)53. La sua produzione retorica si deve considerare il contrappunto pratico all’attività critica e teorica che conduce nei dialoghi: è la messa in azione delle idee che esprime nelle opere ‘letterarie’. Sono due aspetti che non sono stati sufficientemente messi in relazione dalla critica speroniana, che solo ultimamente sta scoprendo il lato più concreto e vissuto di questo scrittore, per il quale la famiglia e la vita civile avevano una enorme importanza.

Lo scetticismo verso la metafisica

Speroni – sulla scia di una tendenza già presente all’interno del circolo padovano – ritaglia degli spazi propri per l’Accademia, escludendo campi come la giurisprudenza, la medicina e la teologia, e lasciando spazio a materie solitamente trascurate dall’università, come il teatro (si ricordi l’esperimento della Canace), l’etica (la lettura varchiana) o la poetica. Le materie di studio predilette dagli Infiammati sono quelle in qualche modo legate alla vita civile: siano rami della filosofia attiva (etica, economia e politica), che della filosofia razionale che più le si avvicinano (retorica, poetica e storia). Riprendendo le parole di Vianello, all’interno dell’Accademia degli Infiammati avviene una

revisione del sistema dottrinale, causata non dall’inserimento di nuovi valori, ma dalla diversa disposizione gerarchica delle discipline, dalla scelta di una misura centrale antitetica rispetto alle indicazioni umanistiche. Attuato il capovolgimento, muta il rapporto tra le altre branche del sapere cambiando contemporaneamente le finalità e i temi della scienza principale54.

Infatti, una delle critiche che vengono mosse all’università da parte degli Infiammati è l’aver isterilito la filosofia aristotelica, e in particolar modo la metafisica, a causa di una pratica di commento maggiormente legato ai verba che alle res, più ‘letterario’ che ‘concettuale’. L’oggetto di studio della grammatica viene quindi ridimensionato ai verba, e la polemica contro i «gramatici» si ritrova, oltre che in Speroni, nei suoi colleghi accademici Tomitano e Varchi.

Speroni, in particolare, durante il suo principato riesce ad attuare quell’‘anti-umanesimo’, per usare la definizione di Francesco Bruni, che si era manifestato ben prima di questa esperienza e di quella quasi coeva della composizione dei dialoghi Delle lingue e Della retorica: come si è visto, lo si trova, certo non ancora pienamente sviluppato ma già perfettamente riconoscibile, già all’interno dei Discorsi del modo di studiare.

L’importanza della dimensione dell’oralità

Uno dei fini dell’Accademia degli Infiammati, insieme alla cura delle buone lettere, è il piacere dell’eloquenza, che bisogna riaccendere, dopo anni di assoggettamento alla politica, in modo da cercare la verità con la mente sgombra dal principio di autorità. Un altro dei suoi fini – e anche qui è riconoscibile la matrice speroniana-pomponazziana – è quello di insegnare e trasmettere sapere. Il cenacolo si presta perfettamente a questi scopi, per la sua costituzione: luogo meno formale dell’università, si costituisce da subito come luogo di scambio e di confronto privilegiato, dove più generazioni di intellettuali si possono incontrare per produrre nuove conoscenze. Le forme principe di questo scambio sono il dialogo e l’orazione epidittica, che trovano all’interno dell’Accademia il loro luogo naturale di espressione: ovviamente orale.

Conclusioni

L’esperienza di Speroni tra gli Infiammati costituisce il culmine e il punto finale di un processo cominciato probabilmente diciassette anni prima, quando, rifiutando una cattedra allo Studio di Padova, aveva scelto di trasferirsi a Bologna per seguire l’anticonvenzionale insegnamento di Pietro Pomponazzi. Nasce e si forma in questi anni bolognesi la sua propensione al dialogo, che diventerà l’elemento strutturante non solo di tutta la sua produzione letteraria, ma della sua intera esistenza. La ricerca di un luogo dove produrre cultura e sapere alternativo all’università, cominciata – stando ai documenti che ci sono pervenuti – all’inizio degli anni Trenta del Cinquecento, proprio con i Discorsi del modo di studiare, trova la sua piena realizzazione con l’Accademia degli Infiammati. È un’esperienza tanto breve e intensa quanto però fallimentare: quando Speroni viene eletto principe è già consapevole che è già tutto finito, e che il suo tentativo di rivoluzione sarà inutile. Anzi, a giudicare dalla sua tiepidezza nel parteciparvi, è facile pensare che lui nutrisse fin dall’inizio notevoli riserve verso l’Accademia e le sue potenzialità. Si rivolgerà quindi a quella che Jean-Louis Fournel definisce «académie idéale», anche se forse il perseguimento di un ideale di accademia – che però non riesce mai a trovare una realizzazione nella realtà – è quello che fa lungo tutta la sua vita. Alcuni anni più tardi, in un Discorso circa il fare un’accademia, composto forse in occasione della fondazione dell’Accademia dei Gimnosofisti, Speroni illustra le qualità che deve avere un’accademia, intesa da lui come «ginnasio»: «abbonderà di lezioni, di sermoni, di esercizii e spettacoli, che al fine inteso si confaranno»55.

L’esperienza negativa e conclusa degli Infiammati però ha lasciato il segno, lasciando in Speroni un’amarezza e una mancanza di fiducia di fondo, oltre alla consapevolezza che un’accademia abbia una sorta di ‘scadenza’: dopo tre anni, è destinata a finire:

La compagnia, siccome ha un fine, ove s’indrizzano i suoi pensieri, così ha un tempo, quasi suo termine, il qual passato, ogni compagno si può dir libero da’ sacramenti e dalle leggi dell’accademia. Il qual tempo è senza più di tre anni; sì che gli umani provedimenti non si prolongano in infinito; sì che nel giro di pochi soli non poco sogliono variarsi i nostri modi e costumi; sì che uno tale e sì fatto spazio non è sì brieve, che egli non basti alla perfezione di qual si voglia inesperto, che si ricordi perché sia fatto accademico56.