La relation symbolique qui unit dans les représentations la carte et le pouvoir relève aujourd’hui de l’évidence, forgée par des siècles d’association artistique, et fixée à jamais par divers chefs-d’œuvre comme les Ambassadeurs de Hans Holbein ou L’établissement de l’Académie d’Henri Testelin. Sur ce dernier tableau, aujourd’hui encore exposé à Versailles, on reconnaît non seulement Colbert et les Académiciens, mais surtout Louis XIV, dont l’emprise sur la France, l’Europe et de larges parties du monde est symbolisée par diverses cartes, globes et atlas. En haut à gauche du tableau, une sphère armillaire semble même indiquer le lien privilégié entre le ciel et le monarque de droit divin.

Figure 1 : Testelin Henri, Établissement de l’Académie et fondation de l’observatoire, 1666, huile sur toile, 348 X 590, Versailles

Cette relation symbolique est tenue pour une évidence et ne fait l’objet d’aucune démonstration de la part des spécialistes de cartographie, plus intéressés par l’étrange mimésis qui unit une image à son référent sans recours à la ressemblance. Alors que la carte est un objet extrêmement étudié, son approche dans les représentations et dans les fictions littéraires et cinématographiques reste donc quant à elle largement à faire. Cet article a pour but d’explorer ce champ d’études dans le domaine restreint de la représentation artistique de Los Angeles, en montrant comment carte et pouvoir s’unissent autour d’une certaine conception de l’espace.

L’un de ceux qui posent de manière rigoureuse la dialectique qui nous occupe est Henri Lefebvre, historien de l’art. Dans La production de l’espace, en 1974, il réunit clairement intellection médiatisée de l’espace (cartes, graphes, plans) et pouvoir (pour lui « capitaliste », pouvoir de production), au sein de ce qu’il appelle « l’espace conçu ». L’espace conçu selon Lefebvre est « celui des savants, des planificateurs, des urbanistes, des technocrates ». Il est fait de « connaissances, de signes, de codes1 » et procède à une « réduction du réel au plan, à l’aplatissement du miroir, […] sous le pur regard glacé2 ». Réduction, abstraction, codage : on le voit avec cette définition, cartes, plans et diagrammes ne sont pas seulement des objets, ils sont aussi les produits d’une attitude, qui consiste à traduire le chatoiement du réel en données et en lignes aisément lisibles, à sélectionner dans ce chatoiement les seules informations jugées pertinentes.

Carte et pouvoir

On peut faire remonter la relation artistique entre la cartographie et le pouvoir au XVIe siècle, période des grands explorateurs que Christine Buci-Glucksmann appelle « tournant cartographique » et qui marque selon elle « l’abandon des cartes symboliques et religieuses propres au Moyen-Age au profit de cartes plus géométrisées et plus descriptives, où Jérusalem a perdu sa position centrale.3 » En effet, la carte qui aux mains des savants cesse d’être symbolique, le devient justement sous les pinceaux des artistes et ne cesse d’illustrer l’association mystérieuse entre la terre et le pouvoir céleste que pour s’attacher à la relation plus concrète entre le pouvoir terrestre, politique, et ses zones d’exercice.

Moins représenté aujourd’hui dans les arts picturaux, ce topos renaissant de l’union artistique entre carte et pouvoir a trouvé dans la littérature et dans le cinéma de nouveaux moyens d’expression. Dans le film Zabriskie Point (1970) de Michelangelo Antonioni, les promoteurs immobiliers de Sunny Dunes Estate se sont substitués aux Académiciens de Louis XIV, mais la carte derrière eux est restée la même, comme un signe très clair de leur pouvoir sur l’espace.

Figure 2 : Antonioni Michelangelo, Zabriskie Point, 1970

Dans ce cadre spécifique de représentation, où se mêlent décideurs et images cartographiques du monde, la carte devient un code complexe à double référent : elle renvoie non seulement à l’espace qu’elle représente, mais aussi et surtout au pouvoir d’un ou de plusieurs personnages sur cet espace. De simple représentation, elle devient allégorie. En tant que telle, elle est le lieu privilégié où s’exprime le lien entre pouvoir et espace.

À ce titre, les cartes dont l’occurrence cinématographique est la plus fréquente sont des cartes immobiles (par exemple encadrées sur un mur) et à petite échelle (représentant une grande portion d’espace, parfois la Californie tout entière), c’està-dire des cartes dont la valeur pratique est réduite jusqu’à l’inutilisable. On les retrouve de manière quasi systématique, comme une évidence pour les décorateurs, placardées sur les murs des commissariats, des bureaux d’assurance, des agences immobilières… Christian Jacob, dans L’Empire des cartes, s’intéresse à cette question de la mobilité :

La carte immobile est hors contexte […] La carte mobile peut être consultée sur le terrain même qu’elle représente. La carte portative semble se prêter davantage à l’action, au déplacement, à la gestion de l’espace en temps réel. La carte immobile échappe à cette pression du circonstanciel pour constituer elle-même sa propre finalité et se prêter à un regard intellectuel plus qu’à une utilisation pragmatique4.

Ce qui se joue dans ces images, c’est donc un déséquilibre entre les vocations symbolique et pratique de la carte. La carte y unit moins un espace à un tracé dans un but pratique qu’un pouvoir à un champ d’application dans un but symbolique. Dans un jeu de quilles entre les signes et les choses, l’expression métonymique de la ville (le signe pour la chose) devient l’expression métaphorique d’un pouvoir sur la ville.

De toute évidence, la représentation artistique des objets cartographiques dépasse largement ce cadre hérité de la Renaissance où les cartes sont majoritairement symboliques, où les personnages représentés ne s’en servent pas, sinon comme d’un sceptre pour exprimer leur pouvoir. L’usage pratique des cartes a lui aussi trouvé dans la fiction un espace d’expression, notamment en ce qui nous concerne dans le polar, qui associe cartographie et regard policier dans un même rapport à l’espace, visant à l’ordre et au classement.

Pour Christian Jacob, dès sa création par les Grecs, la carte lutte contre le désordre du monde en superposant aux tracés aléatoires de la géographie un quadrillage qui reflète l’ordre de la raison :

La grille orthogonale […] traduit une volonté de maîtrise et de contrôle. […] Elle génère une géométrie spécifique, basée sur la récurrence des mêmes unités, un strict alignement horizontal et vertical, régi par des angles droits. Cette grille cartésienne est l’un des principaux facteurs d’organisation de l’espace. Elle impose cohérence, uniformité et homogénéité à la totalité de l’espace représenté5.

Ce quadrillage de l’espace visant à le mettre en ordre est un des grands lieux communs du polar, qui fait admirablement le lien entre l’objet et l’attitude cartographiques. Dans Le Dahlia Noir de James Ellroy, immédiatement après la découverte d’un corps coupé en deux dans un terrain vague de Los Angeles, le lieutenant Russ Millard assure la juste répartition de ses hommes dans l’espace désordonné de la ville :

Millard sortit un plan de sa voiture et divisa tout le quartier de Leimert Park en zones de patrouilles à pied, puis il assigna à chaque homme un territoire ainsi qu’une série de questions à poser obligatoirement à chaque individu dans toutes les maisons, tous les appartements et tous les magasins. On m’assigna le secteur d’Olmsted Avenue, à trois blocs à l’est de Norton, de Colisée Sud à Leimert Boulevard ; on confia à Lee les magasins et les immeubles en construction sur Creenshaw, de la 39e Nord jusqu’à Jefferson6.

En divisant en zones équitables un quartier, trop vaste pour être appréhendé d’un seul coup, le lieutenant crée les conditions de possibilité de sa lecture. En assignant à chacun une place définie dans cet espace, il crée les conditions de possibilité de sa maîtrise. Par le recours à la carte, il divise et ordonne le monde et organise un maillage de plus en plus fin, du « quartier » à la « zone », de la « zone » à la « maison », de la « maison » à « chaque individu ». Cette gestion ordonnée des individus, ce quadrillage cartographique affinant jusqu’à l’infime sa partition de l’espace, rappelle évidemment la discipline selon Foucault et la vision panoptique de l’ordre qu’il décrit dans Surveiller et punir. En effet, le regard policier, axiologique, appréhende Los Angeles en ville pestiférée :

D’abord un strict quadrillage spatial […], découpage de la ville en quartiers distincts où on établit le pouvoir d’un intendant. Chaque rue est placée sous l’autorité d’un syndic. […] Espace découpé, immobile, figé. Chacun est arrimé à sa place7.

Approche disciplinaire et approche cartographique ont partie liée dans la maîtrise de l’espace. Découper, classer, trier, assigner : à défaut de pouvoir ordonner directement l’espace, on ordonne sa pratique et sa représentation. La carte se révèle en définitive être un formidable instrument d’exercice du pouvoir :

Pour tout voir, de toutes les manières, pour surveiller et contrôler le monde, une carte suffit. […] Multi-point de vue, la carte n’en offre aucun, mais cible tout. La fascination des cartes est bien celle d’un ego pascalien : l’œil est partout et la circonférence nulle part. Mais le monde est là, en son fragment ou sa totalité, déployé dans sa mémoire et son pouvoir8.

Ce qu’on remarque surtout avec cet exemple d’Ellroy, c’est que lorsque l’accent est mis sur la valeur pratique de la carte, au détriment de sa valeur symbolique, c’est à la carte mobile à grande échelle qu’on a affaire. La carte s’utilise en temps réel, sur l’espace même qu’elle représente et dont elle facilite la lecture. Dans L.A.Confidential, tome succédant au Dahlia Noir dans le Quatuor de Los Angeles d’Ellroy, les policiers recherchent dans tout South Central la voiture d’un suspect :

Tous les garages dans le rayon délimité sur cette carte doivent être contrôlés, avec ou sans le consentement des propriétaires. […] Une copie carbone d’une carte : tout le quartier sud de L.A. quadrillé rue par rue9.

Pour sa plus grande part, le polar de Los Angeles semble fondé sur une confiance dans l’espace et sa fiabilité euclidienne, une confiance en la carte comme représentation fidèle de la donnée spatiale, en un mot une confiance qui va à l’encontre du doute radical qui marque tout ce qui touche à l’espace dans l’ère postmoderne. Les polars de Los Angeles continuent à figer, à classer, à homogénéiser quand tous crient à l’hétérogène, au fluctuant, à l’insaisissable. Ils en restent aux schémas spatiaux anciens, tout droit issus de Sherlock Holmes et des intrigues de manoir, dans lesquels l’espace était une donnée fiable, toute prête à livrer la réponse de l’énigme au terme d’une minutieuse et surtout logique investigation. Exemple révélateur, Michael Connelly, qui dans Los Angeles River réduit une enquête de son héros, Hiéronymus Bosch, à une simple opération trigonométrique, parfaitement similaire à celle que menait Sherlock Holmes dans Le rituel des Musgrave, en 1893 :

Tout ça se réduisait à de la géométrie de base niveau lycée. J’avais deux des trois sommets d’un triangle et avais besoin du troisième. […] Pour trouver ce troisième sommet, j’avais le total des longueurs des trois côtés sur quoi fonder mes calculs. Je m’assis et me mis au travail avec [une] carte routière10.

On peut faire deux lectures radicalement différentes de cette étrange survivance, dans le polar de Los Angeles, d’une confiance en l’espace partout ailleurs moribonde. La première serait que l’attitude disciplinaire et cartographique qui y a cours vient contrer la labilité et le morcellement de l’espace postmoderne en lui opposant un ordre de la raison fait de lignes, de cases et d’unités facilement déchiffrables. La deuxième, plus réaliste, serait que l’espace urbain du polar repose sur une illusion dépassée, qui n’a plus de fiabilité que sur le papier (millimétré) ou dans les manuels de police. C’est ce dont témoignent les romans d’Ellroy à partir du Dahlia Noir, dans lequel se différencient progressivement la vision policière de l’espace, distante, disciplinaire, médiatisée et parfaitement inefficace, et celle qu’acquiert Bleichert, le héros, auquel seuls le hasard et l’errance, plutôt que les quadrillages et les investigations, livreront des réponses.

Striage

À la fin du 19e siècle, la région de Los Angeles était encore une immense zone de désert. Sarah Bixby Smith, qui y est arrivée en 1878, la décrit comme « une terre très vide, vide de gens et de villes, d’arbres et de champs cultivés11 ». Le désert, « espace lisse » par excellence dans le langage de Deleuze et Guattari, s’oppose encore à la métropole qu’il va devenir en cinquante ans, la ville étant, toujours chez Deleuze et Guattari, l’« espace strié »12. Aussi l’histoire de Los Angeles permet-elle d’assister, sur une période de temps très courte, au passage d’un espace lisse à un espace strié, et de voir à quel point ce processus de striage fait le lien entre espace, pouvoir et cartographie.

Le striage du désert, le western La Conquête de l’Ouest (1962) d’Henry Hathaway, John Ford et George Marshall en fait l’un de ses principaux enjeux esthétiques. Le film s’ouvre d’ailleurs sur ces mots, en voix off :

Cette terre a aujourd’hui un nom et ses lignes sont inscrites sur la carte. Mais ces noms, ces lignes, cette terre, il a fallu les conquérir. Les conquérir sur la nature et sur l’homme primitif. Cinq générations avant nous, il y a à peine 125 ans, cette terre n’était connue que par un mot : l’Ouest13.

Le striage, dans le film, est le fait des colons, ces hommes de l’Est dont le rapport à l’espace s’oppose à celui des Indiens et des trappeurs : alors que ces derniers ne marquent pas la terre (« leurs mocassins et les sabots sans fers de leurs chevaux ne laissaient pas de traces14 »), les hommes de l’Est conditionnent leur colonisation au tracé de multiples routes, qu’elles soient navales (ouverture de l’Erié Canal), équestres (Pony Express), ferroviaires (Santa Fé Railroad), télégraphiques… Symboliquement, le film s’ouvre sur des images aériennes d’un espace lisse et sauvage, celui de l’Ouest à la fin des années 1830, et se ferme sur des images, aériennes elles aussi, de San Francisco et Los Angeles dans les années 1960 :

Figure 3 : Henry Hathaway, John Ford, George Marshall, La conquête de l’Ouest, 1962 (l’un des tout derniers plans du film)

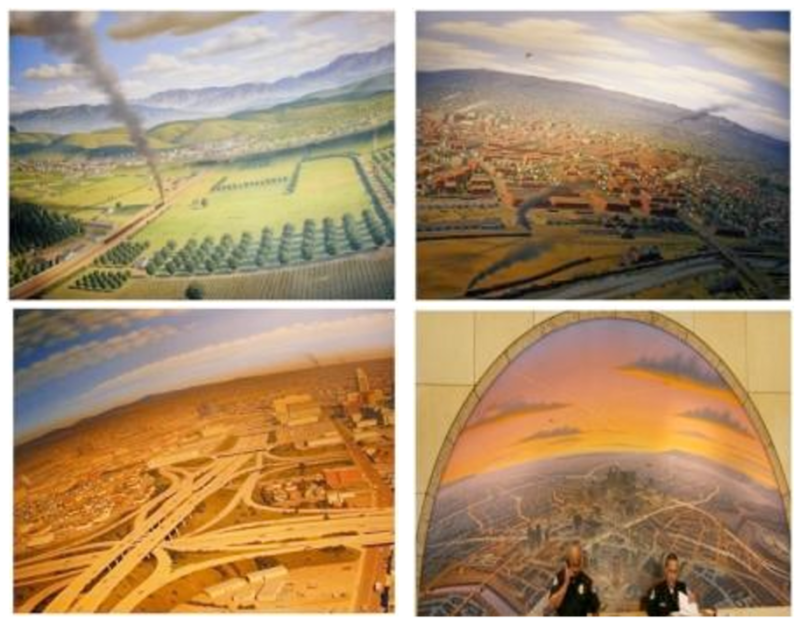

Ce lien progressif entre la conquête de l’Ouest et le striage de l’espace est aussi établi de manière intéressante par l’artiste James Doolin, auteur des peintures murales au Metropolitan Transport Authority de Los Angeles. En quatre tableaux séparés par un saut temporel de 30 ou 40 ans, il associe la fondation de la ville à la multiplication des stries, routes, ponts et canaux. On reconnait, sur la troisième image, le nœud autoroutier (101/110, au dessus de Downtown) que Henry Hathaway avait déjà choisi pour illustrer le striage à la fin de La Conquête de l’Ouest.

Figures 4, 5, 6 et 7 : Jim Doolin, Los Angeles, Fresques murales, Metropolitan Transport Authority, 1994 ; de haut en bas et de gauche à droite : circa 1879, 1910, 1960, After 2000

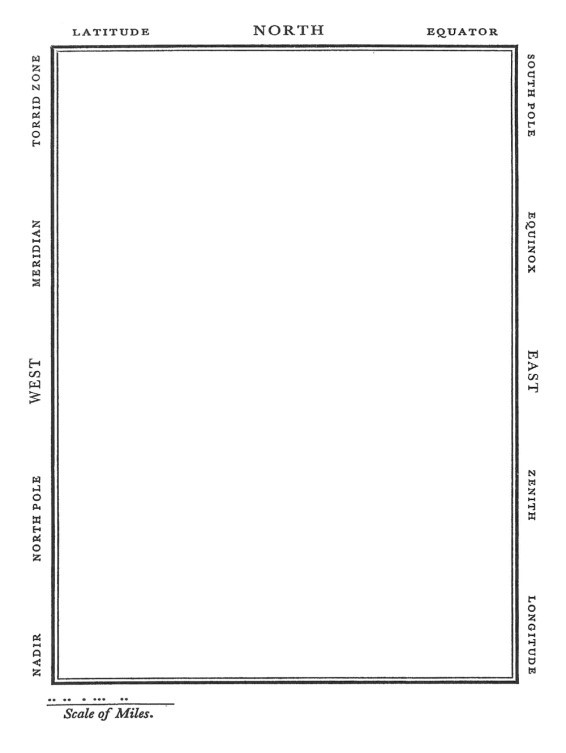

C’est avec la conquête, avec les colons, et avec le striage qu’apparaissent les cartes de l’Ouest californien. Une carte n’a de sens que si l’espace se strie, puisque c’est de stries que la carte est faite. La carte d’un espace lisse, désert ou mer, n’a strictement aucun sens, c’est même un non-sense dont Lewis Carroll s’est amusé dans La Chasse au Snark :

Figure 8 : Lewis Caroll, La chasse au Snark, 1876

Il y a dans l’édification ex nihilo de Los Angeles quelque chose de Sim City : on part d’un espace vide, lisse, sans début ni fin, ni signe distinctif. La projection d’une grille, avec ses lignes et ses angles droits, ses unités répétitives et équitables, permet l’intellection de ce qui était jusqu’alors insaisissable. La grille double l’espace lisse d’une armature mesurable, calculable.

Figure 9 : Sim City 4, grille de départ.

C’est ainsi que les promoteurs de Llano, une extension prévue de Los Angeles vers le désert qui ne s’est jamais réalisée, avaient assuré leur maîtrise sur la page blanche du désert :

Telle une future mariée, le désert de Llano a été apprêté en vue de ses noces avec la Métropole. Pour accueillir les millions d’habitants annoncés, une grille s’étend aujourd’hui sur des centaines de kilomètres carrés d’espace vide où l’on voit déjà d’étranges plaques prophétiques indiquer des intersections comme 250e Rue et Avenue K, pour l’instant inexistantes16.

Brian Harley, dans Le pouvoir des cartes, se fait l’écho de ce lien entre la conquête et la cartographie, en montrant comment la maîtrise de l’espace réel est souvent passée par une maîtrise de l’espace figuré sur les cartes :

Dans les étendues sauvages des anciennes terres indiennes d’Amérique du Nord, les délimitations tracées sur la carte étaient un moyen de s’approprier des terres aux dépens de ceux qui n’étaient pas familiarisés avec les méthodes de relevé géométrique et qui ne pouvaient pas les contester17.

La carte est le lieu par excellence où se crée le lien entre un pouvoir et un savoir, ce que Foucault appellerait un nexus. Isabel Allende, dans la version qu’elle donne de la légende de Zorro, fait de la maîtrise du savoir cartographique l’une des grandes différences entre les Indiens et les Américains et la principale source de pouvoir des seconds sur les premiers :

Ils ne comprenaient pas pourquoi les étrangers plantaient un drapeau en terre, marquaient des lignes imaginaires, la déclaraient leur propriété et s’offensaient si quelqu’un y entrait en poursuivant un cerf. L’idée de posséder la terre leur paraissait aussi invraisemblable que celle de se partager la mer18.

Mais c’est probablement dans le roman Ramona d’Helen Hunt Jackson que s’établit le plus fermement le lien entre le savoir cartographique et le pouvoir spatial, social, qu’il procure sur les Indiens qui ne savent pas lire une carte. Le roman montre comment la cartographie, née d’une approche mathématique de l’espace, d’une topographie précise basée sur le calcul et la maîtrise d’instruments de mesure, se présente comme une science, un code dont seuls certains possèdent les clés de lecture.

Ils avaient de nombreux instruments de cuivre et de bois pour effectuer des mesures, ainsi qu’une longue chaine, très lourde, que je les ai aidé à porter. […] Je suis venu aider, car je voulais voir comment cela se passait ; mais je n’ai rien pu comprendre, et José m’a dit qu’un homme doit étudier de nombreuses années pour apprendre cette façon de faire19.

L’Indien ici narrateur, incapable de comprendre ce qui se joue, en est réduit à porter la chaîne qui, sous la forme d’un trait de plume sur une carte, symbolise son évincement et sa dépossession. C’est ce même processus, exercice parallèle d’un savoir et d’un pouvoir, que Paul Thomas Anderson met en scène dans There will be Blood (2007), un film retraçant l’ascension et la chute du pétrolier Daniel Plainview au cours d’une période qui équivaut pour Los Angeles à ce que fut la ruée vers l’or pour San Francisco. Lors de l’une de ses prospections, Daniel Plainview se fait d’abord passer pour un simple chasseur de cailles sur les terres du ranch Sunday, où selon le naïf propriétaire « ne poussent que des caillous » : pas de traces, pas de route, pas de parcours délimité, Plainview est un colon déguisé en indien. Mais tout en faisant mine de chasser, il observe le sol, repère les points d’émergence du précieux liquide, estime les contours de la nappe souterraine. Après enquête sur le terrain, le voilà prêt à acheter le ranch, « au prix de la caille ». C’est donc grâce à sa maîtrise des cartes et à sa lecture scientifique du paysage qu’il obtient à vil prix les concessions de vastes terres autour de ce qui deviendra Los Angeles. Le déguisement tombe, Plainview délimite le trajet d’un futur pipeline à l’aide de bâtons peints (signes ou codes) qu’il reporte sur la carte. Le dernier piquet, redonnant d’un seul coup à la carte sa valeur symbolique, est planté dans la carte même, au milieu d’un groupe d’investisseurs qui rappelle autant les promoteurs de Sunny Dunes Estate que les Académiciens de Louis XIV.

Figures 10, 11 et 12 : Paul Thomas Anderson, There will be blood, 2007

La carte est autant le symbole que l’instrument du pouvoir. En ce sens elle est moins un miroir du territoire, de l’espace réel, qu’un miroir du pouvoir dans lequel il se mire, narcissique.

Figure 13 : Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point, 1970

Les usagers de l’espace, eux, ceux qui ne le possèdent pas mais le pratiquent chaque jour, sont oubliés dans l’équation. En tant que type de connaissance impersonnel, les cartes tendent en effet à désocialiser le territoire qu’elles représentent.

La nature graphique des cartes donnait à ses utilisateurs impériaux un pouvoir arbitraire, facilement dissocié des responsabilités sociales et de ses conséquences. […] Non seulement les cartes militaires facilitent la conduite technique de la guerre, mais elles atténuent le sentiment de culpabilité que fait naître cette conduite : les lignes silencieuses du paysage de papier favorisent l’idée d’un espace socialement vide20.

Le roman Ramona montre bien comment la loi sur le territoire, le fameux Homestead Act de Lincoln, s’établit dans les hautes sphères politiques à Washington, s’applique dans les cours de justice à Los Angeles ou San Francisco, mais garde à distance ses conséquences réelles sur le terrain : « Si ceux qui font ces lois pouvaient seulement voir ce village, ils ne nous chasseraient jamais, jamais ! Ils ne peuvent pas savoir ce qui se passe. Je suis sûr qu’ils ne peuvent pas21. »

Cette distanciation que permet la carte n’est pas une simple conséquence de son mode de représentation. Elle est aussi la bonne excuse d’un cynisme propre au pouvoir, du moins tel qu’il est souvent représenté dans les œuvres du corpus. En ce sens, désocialisation de la carte et mépris de la société se font écho symboliquement chez les tenants de l’espace conçu. À l’image de ce constructeur de voie ferrée dans La conquête de l’Ouest, qui n’admet pas qu’un changement de tracé décidé sur la carte puisse entraîner la révolte des Indiens dépossédés de leur territoire de chasse. On peut remarquer que le cadrage fait admirablement le lien que le constructeur ne fait pas, entre l’espace conçu (cartes, graphiques, statistique) et l’espace réel, aperçu dans la trouée d’une fenêtre, où les tracés du plan se réalisent effectivement.

Figure 14 : Henry Hathaway, John Ford, George Marshall, La conquête de l’Ouest, 1962.

L’espace conçu, au sens de Lefebvre, repose souvent sur l’illusion d’une neutralité de la page blanche, comme si l’abstraction cartographique n’avait pas pour corollaire une concrétisation sur le terrain :

La feuille, sous la main, devant les yeux du dessinateur, est blanche, aussi blanche que plate. Il la croit neutre. Il croit que cet espace neutre, qui reçoit passivement les traces de son crayon, correspond à l’espace neutre du dehors, qui reçoit les choses, point par point, lieu par lieu. Quant au « plan », il ne reste pas innocemment sur le papier. Sur le terrain, le bulldozer réalise des « plans »22.

Cette illusion propre aux représentations de l’espace, aucun film n’en fait mieux le procès que Zabriskie Point, œuvre contestataire sur l’opposition entre l’intellection et l’usage de l’espace. Cette opposition se cristallise autour de deux appréhensions antithétiques du désert : espace lisse à strier pour les promoteurs immobiliers, espace de liberté, d’imagination et de fantasmes, à parcourir en nomade pour les deux héros amoureux. Dans la future publicité télévisée pour le projet immobilier Sunny Dunes Estate, les êtres de chair et d’émotions dont Antonioni filme longuement les ébats amoureux sont d’ailleurs remplacés par des mannequins de plastique :

Figure 55 : Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point.

Henri Lefebvre semble presque proposer un commentaire du film lorsqu’il écrit :

Le dessin comporte de toute évidence un risque, celui d’une substitution aux objets et surtout aux gens, aux corps, à leurs gestes et actes, de graphismes. […] La limite s’atteint lorsque les immanquables figurines entrent en scène, chargées « d’animer » l’espace. Ces immobiles signifiants de la mobilité, de l’activité, en disent le meurtre symbolique23.

Une carte populaire ?

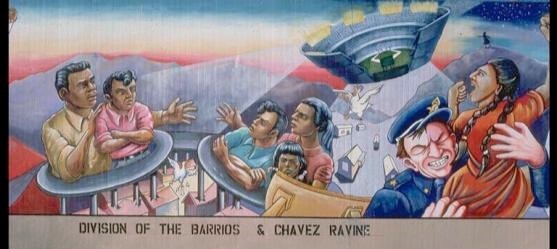

Selon Brian Harley, « à la différence de la littérature, de l’art ou de la musique, l’histoire sociale des cartes ne paraît pas comporter de modes d’expression populaires, alternatifs ou subversifs. Les cartes sont essentiellement un langage de pouvoir et non de contestation24 ». Et il est vrai qu’une contestation de la domination spatiale du pouvoir d’État passe plutôt par une vision de l’espace libérée de ses contraintes, de ses grilles. La réponse artistique des Chicanos à leurs perpétuelles exclusions et contentions spatiales, par exemple, passe le plus souvent par un rejet de l’espace euclidien favorisé par les cartes, considéré comme l’une des sources du problème.

Figure 16 : Judith Baca, Division of the Barrios and chavez Ravine, Great Wall of L.A., 1983.

Judith Baca, qui a peint cette fresque en réponse à l’exclusion des Mexicains de Chavez Ravine pour construire le Dodgers Stadium et à la construction d’une autoroute au beau milieu d’un barrio, commente ainsi ses choix artistiques :

Je n’ai pas conçu ce projet en artiste seulement concerné par les considérations physiques et esthétiques de l’espace, mais en prenant aussi en compte les problèmes sociaux, environnementaux et culturels du lieu25.

De manière générale, les murales mettent en avant les hommes en s’affranchissant des contraintes spatiales, prenant ainsi le rebours exact de la carte. De la même manière, dans le roman The Road to Tamazunchale du chicano Ron Arias, Los Angeles et le Pérou se trouvent mêlés dans un espace imaginaire complètement détaché des contingences euclidiennes et de toutes les valeurs de la carte, fidélité au référent, précision des mesures, etc. L’une des premières choses que fait Don Fausto, le vieil homme héros du livre qui pense tellement à sa région natale qu’il la recrée en imagination, est d’oublier dans le bus sa carte, dernière ancre rattachée à l’espace objectif et réel de Los Angeles26. À l’opposé de l’espace conçu, de l’espace vu par ceux qui le font, déséquilibré vers l’abstraction géométrique par le poids du savoir, le roman d’Arias crée un univers qui bascule dans les espaces de représentation, dans l’espace vu par ceux qui le vivent :

Les espaces de représentation, vécus plus que conçus, ne s’astreignent jamais à la cohérence, pas plus qu’à la cohésion. Pénétrés d’imaginaires et de symbolisme, ils ont pour origine l’histoire, d’un peuple et celle de chaque individu appartenant à ce peuple27.

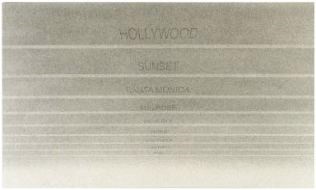

Mais la carte ne disparaît pas pour autant du tableau de la contestation. Car si la carte est bel et bien un outil de pouvoir, la représentation artistique des cartes dans les fictions est quant à elle souvent un outil de contestation. Ces deux valeurs symboliques, pouvoir et contestation, y jouent même le plus souvent ensemble, se recouvrant mutuellement, et si l’on reprenait toutes les images citées jusqu’ici, on verrait que si la carte indique bien le pouvoir d’un sujet sur l’espace représenté, elle indique aussi comment ce pouvoir s’exerce : abstraction, désocialisation, mépris des espaces vécus au profit d’espaces conçus étroits et fonctionnels. Avec la carte, l’expression du pouvoir et sa critique se font tous deux par le biais du même signe. À partir de cette idée, l’artiste Angelino Ed Ruscha a réalisé une série dénonçant clairement la propension des cartes à ne marquer que les stries d’un espace, à ne garder du monde que son armature, le squelette sans la chair. Pour cela, il se sert de la carte elle-même, en renforçant jusqu’à l’absurde son abstraction, en réduisant à la fois son échelle jusqu’à l’inutilisable, et la quantité d’informations retenue par rapport au vrai monde. Sur ses cartes éclate ainsi toute la pauvreté de l’espace conçu par rapport à l’espace vécu.

Figure 17 : Edward Ruscha, Santa Monica, Melrose, Beverly, La Brea, Fairfax, 1998, acrylic on canvas, Gagosian, New York

Figure 18 : Ruscha Edward, Hollywood to Pico, 1998, acrylic on canvas, Whitney Museum of American Art, New York.

À la fin du film Zabriskie Point, après l’assassinat de son compagnon par les forces de police, l’héroïne rêve l’explosion de la villa cossue de son patron, l’un des chefs de file du projet immobilier Sunny Dunes Estate. Or cette explosion, filmée au ralenti sur une musique des Pink Floyd, semble générer des cartes à partir des restes explosés du capitalisme (frigidaire, vêtements, livres, etc.) Des continents fluctuants se dessinent sur le fond bleu du ciel, formant une succession de cartes réellement contestataires, retournées contre leur origine dans un jeu d’écho avec les multiples cartes représentées dans le film. Ces cartes évolutives, poétiques, ne renvoient à rien d’autre qu’à un fantasme de liberté. Dépourvues de toute valeur pratique, de tout signifié dans le monde réel, elles sont un véritable détournement du langage du pouvoir, une manière de combattre le pouvoir capitaliste, si l’on peut dire, avec ses propres cartes.

Figure 19 : Michelangelo Antonioni, Zabriskie Point.

Figure 20 : Carte du monde

Conclusion

La représentation artistique des cartes aboutit à une structure gigogne, une représentation de représentation dans laquelle le rapport à l’espace réel change de nature à chaque étape. L’espace réel subit de profondes modifications en passant le cap de la représentation cartographique, mais la carte elle-même subit une restructuration non moins profonde en passant par le cap de la représentation artistique. Objet scientifique et pratique avant tout, la carte devient un objet politique et symbolique, tandis que la relation binaire carte/territoire se complexifie en une relation ternaire carte/territoire/pouvoir.