La littérature d’Afrique du Sud est indéniablement liée à l’histoire du pays, une histoire particulière avec l’arrivée des premiers colons blancs (Britanniques et Hollandais) aux xviie et xviiie siècles1. La colonisation bouleverse toute la structure socio-économique, politique et même culturelle des peuples autochtones et conduit à terme à l’instauration du système de l’apartheid2. Les textes littéraires (romans, poèmes, critiques, etc.) produits jusqu’à la fin de l’apartheid, et même après, ont souvent privilégié la douleur historique comme cadre de réflexion. C’est au bout du compte ce contexte qui a poussé plusieurs écrivains sud-africains, Blancs pour la plupart, a contribué à l’émergence d’une littérature contestataire militant en faveur d’une égalité entre Blancs et Noirs. Solomon Tshekisho Plaatje, qui publie Mhudi en 1930, posait déjà les jalons de cette littérature qui interroge les relations entre les communautés3. Plus tard, Alan Paton poursuit ce mouvement avec son roman Cry, the Beloved Country, publié en 1948. André Brink s’inscrit ainsi dans une tradition d’écrivains qui ont su dénoncer le système profondément inégalitaire de l’apartheid.

En effet, dans Une Saison blanche et sèche4, André Brink met en scène l’histoire dramatique de la famille Gordon et l’aventure de Ben Du Toit, toutes deux représentatives de l’histoire d’une Afrique du Sud meurtrie et divisée par l’apartheid. Une Saison blanche et sèche présente une intrigue nourrie par l’histoire de l’Afrique du Sud et, en se centrant sur les relations interraciales, notamment entre les Blancs et les Noirs. Quelle stratégie narrative André Brink utilise-t-il pour ressortir les différentes formes de relations entre les communautés ? Pour répondre à cette question, nous articulerons le parcours singulier du héros, Ben Du Toit, au sein d’une société clivée avec les diverses manifestations collectives du système de l’apartheid, notamment l’exacerbation des tensions dans les relations entre Blancs et Noirs. Nous examinerons aussi la relation entre le système institutionnel de l’apartheid et la communauté noire.

1. « L’Aventure ambiguë 5» de Ben Du Toit

Ben Du Toit, le héros, est professeur dans un collège et père de famille. Sa famille est l’image parfaite de la communauté blanche dans un pays où l’économie et le système politico-judiciaire sont entre les mains des Blancs, au détriment des Noirs totalement en marge du pouvoir de décision. Deux faits tragiques vont changer sa vie : d’une part, la mort de Jonathan, fils de Gordon, le balayeur du collège, enlevé lors d’une répression sanglante de la police à Soweto6, d’autre part, celle de Gordon lui-même, par ailleurs ami de Ben Du Toit. Gordon, qui enquêtait sur la mort de son fils, est torturé à mort par la section spéciale de la police sud-africaine. Cette situation ne facilite pas la communication entre Ben Du Toit et les Noirs.

a. La relation compliquée entre Ben Du Toit et la communauté noire

Dans le roman d’André Brink, la trame narrative gravite autour de Ben Du Toit car son action s’étend sur les quatre parties du texte. On y voit un personnage déterminé, voué à la cause de l’autre, et surtout, partisan de justice, qui sera amené à consolider sa relation avec la communauté noire. C’est du moins ce que nous apprend le narrateur omniscient du récit avec de nombreux détails sur les circonstances, les personnages. Cela se lit dès les premières lignes du roman où l’on constate que le narrateur embraye déjà sur le récit qui va suivre : « En ce qui concerne Ben, tout a commencé avec la mort de Gordon Ngubene. […] Il remontait à la mort de Jonathan, fils de Gordon au moment des émeutes des jeunes de Soweto7 » (p. 49). L’incipit prend une valeur prémonitoire en insistant sur l’événement qui scelle le destin du protagoniste. Pourquoi parler alors d’aventure ambiguë du personnage ? Qu’est-ce qui peut bien le caractériser ?

Ben Du Toit avait une grande affection pour la famille de Gordon qui mène la vie discrète des Noirs pauvres, rejetés par la société car n’ayant pas la possibilité de se faire entendre auprès des autorités locales. Et c’est à partir d’un incident que leur relation se noue.

Un jour, une somme d’argent ayant disparu d’une salle de classe, un ou deux professeurs avaient immédiatement accusé Gordon de ce larcin. Ben avait pris le balayeur sous sa protection et fait une enquête qui avait révélé que les coupables étaient des élèves de classe de terminale. À partir de ce jour-là, Gordon lui-même avait décidé de laver la voiture de Ben […]. Au fur et à mesure qu’ils apprenaient à mieux se connaître, Ben découvrait le passé de Gordon8 (p. 50).

Au sortir de cet incident qui ternit l’image de Gordon au sein du collège, l’amitié de Ben Du Toit et du balayeur se renforce par-delà leurs différences, ce qui n’est pas bien perçu par leur environnement. C’est suite à la mort de son ami que Ben Du Toit saura véritablement ce pourquoi il vit. Pour lui, cette énième mort provoquée par l’apartheid ne doit pas rester impunie. Rejeté par la communauté blanche dont il fait partie, le héros pense trouver refuge et compassion chez les Noirs qui sont néanmoins à l’origine de ce qui lui arrive. Ironie tragique, il est confronté au comportement froid et insultant de ces derniers qui n’apprécient pas sa présence. Pour eux, Ben Du Toit est comme les autres Blancs. Bien des exemples expliquent cet état de fait.

Durant son enquête concernant la mort de Gordon, Ben Du Toit s’associe à Stanley, un Noir, ami de Gordon. Tout au long de leur collaboration, Stanley ne cesse de lancer des piques à Ben, à l’exemple de l’appellation de « Lanie » que l’on observe tout au long du récit. « Lanie9 » est un substantif à connotation péjorative pour désigner les Blancs, dont l’usage déconcerte Ben Du Toit. De plus, ce dernier doit faire face à la haine des Noirs lorsqu’il se rend au domicile d’Emily afin de se recueillir devant la dépouille de son ami Gordon. Robert, l’un des fils du défunt, se montre très hostile à la présence de Ben :

Robert, dis bonjour au Baas, répéta Emily. — Je ne dirai pas bonjour à un enculé de Boer ! explosa-t-il en se tournant et en s’enfuyant vers la lumière extérieure. — Robert, j’aimerais t’aider ! bégaya Ben, désespéré. — Va t’faire foutre ! D’abord tu le tues et maintenant tu veux nous aider ! cria Robert. Il oscillait comme un serpent prêt à passer à l’attaque, submergé par la colère mélodramatique de ses seize ans. Mais je n’ai rien à voir avec sa mort. — Quelle différence10 (p. 118-119) ?

La violence langagière de Robert qui s’observe dans cet extrait traduit la singularité des rapports tendus entre les deux communautés. Pour Robert, Ben et tous les autres Blancs sont responsables de la mort de ses proches. Une attitude peut-être justifiée par son âge qui ne lui permet pas de prendre de la distance en prenant la parole.

En suivant le discours du narrateur, il semblerait que c’est la couleur de peau blanche qui induit les réactions du garçon. Mais l’intention de l’auteur est bien au-delà. Pour André Brink, c’est une manière de montrer à quel point la haine envers les Blancs a atteint des proportions considérables même chez les enfants, qui ont intégré toute la violence sociale causée par l’apartheid. Plus loin, au chapitre quatre de la quatrième partie du roman, l’auteur illustre à nouveau la haine envers les Blancs lorsque Ben Du Toit décide de se rendre dans les townships, où il se trouve face à une foule de jeunes prêts à en découdre avec lui. L’histoire est racontée par Ben lui-même qui prend dès lors le statut de personnage-narrateur :

J’étais si perdu dans mes pensées que je ne les ai pas vus avancer. Au moment où j’ai levé les yeux, ils se tenaient en groupe serré, entre la voiture et moi. En arrière-plan, je pouvais en voir d’autres approcher. La lenteur même de leurs mouvements m’a rendu méfiant […]. Tout s’est très vite passé, dans une grande confusion de mouvements et de bruits. Quelqu’un m’a arraché les clés de la main. Au moment où je me baissais pour les ramasser, j’ai été projeté à terre et frappé par-derrière […]. J’ai été projeté en avant. Genou dans les reins. Pendant un moment, ma tête a tournoyé de douleur. Mais je savais que si je restais là, c’était la fin11 (p. 358-359).

La précision et la multiplicité des détails de l’agression inscrivent le roman dans une esthétique réaliste, destinée à prendre à témoin le lecteur et à le faire réagir aussi sur les violences subies par la communauté blanche au temps de l’apartheid. Personnage aux visages multiples, Ben Du Toit est l’incarnation de tous les Blancs opposés au système de l’apartheid qu’ils veulent abattre. Les régimes totalitaires font du contrôle une priorité politique, que les opposants s’emploient à mettre en échec12. En effet, dans ce roman, André Brink, à travers son personnage, pose la question du combat contre l’apartheid. Il s’agit de défaire les codes érigés par la société comme l’observe Jean Sévry : « c’est précisément cet interdit qui fait mal au cœur de l’écrivain. Il va tenter de bousculer les barrières de l’arbitraire pour passer dans le camp de l’autre, pour tenter de se mettre dans sa peau13 ».

b. Les relations familiales et professionnelles

L’engagement de Ben Du Toit auprès de la communauté noire détruit sa cellule familiale et son univers professionnel. L’épouse de Ben Du Toit, Susan, en complicité avec leur fille aînée Suzette, s’en prend à Ben en ces termes : « Ne sous-estime pas ton père, dit Susan en entrant dans la pièce avec un plateau. Il a développé ces derniers temps un intérêt extra-muros, bien à lui. C’est-à-dire ? demanda Suzette, intriguée. Il est devenu le champion des prisonniers politiques14 » (p. 83). Dans cet extrait, Susan remet en cause l’engagement de son époux auprès des Noirs, contrairement à ses fils qui soutiennent leur père.

Lors du verdict de la justice qui exonère la section spéciale de toute responsabilité dans la mort de Gordon, la communauté noire est frappée de stupeur tandis que Ben Du Toit prend Emily en pleurs dans ses bras pour la consoler. Les photographes immortalisent la scène et la photo où l’on voit un Blanc et une Noire dans les bras l’un de l’autre fait la une de tous les journaux, ce qui suscite l’indignation des Blancs et notamment de Suzette : « Dieu du ciel, papa ! J’ai toujours su que tu étais naïf, mais tu as dépassé les limites, à présent ! Enlacer des Noirs en public15 » (p. 174). Au-delà du cercle familial, bien d’autres membres de la communauté tancent Ben, à l’instar de M. Cloete, le principal du collège comme en témoigne cet échange :

Mais, M. Cloete, qu’est-ce que ça a à voir avec la politique ? Cette femme a perdu son mari. Elle était accablée de chagrin. — Une Noire, Du Toit ! s’écria Cloete très froidement. Ben perdit son sang-froid. — Je ne vois pas la différence. — Seriez-vous par hasard aveugle ? Et vous venez me dire que ça ce n’est de la politique, ça ! Que faites-vous donc des lois d’immoralité de ce pays16 ? (p. 173-174)

Cette relation tendue se précise avec l’implication de l’Église par la voix d’un membre de la congrégation, un certain Hartzenberg : « je n’ai pas été surpris par ton absence, ce matin, à l’église. Tu as trop honte pour t’y montrer je pense17 » (p. 173). L’accumulation de ces reproches à l’égard de Ben Du Toit pose la question de l’éthique et traduit une forme de malaise identitaire permanent au sein de la communauté blanche. C’est sans doute ce que pense Richard Samin en affirmant que « cette réalité est celle d’une société violente fondée sur un système rigide de différences sociales et raciales18 ».

En clair, l’hostilité que doit affronter Ben Du Toit fait de lui un homme déboussolé, tourmenté, qui doute désormais sur ses rapports à l’autre : d’un côté, sa relation avec sa famille et le reste de la communauté blanche qui se désagrège, de l’autre, la haine manifeste de certains Noirs qui n’ont pas compris le sens de son engagement. C’est pourquoi Ben ne cesse de s’interroger : « Mais qui sont mes frères aujourd’hui ? Envers qui dois-je être loyal19 ? » (p. 203) ; « Pourquoi m’avaient-ils rejeté ? Ne comprenaient-ils pas ? Avais-je enduré tout ça pour rien, en vain ? Tout ça ne servait-il à rien ? Qu’était-il arrivé à la logique, au bon sens20 ? » (p. 361) ; « Je voulais aider. Bien. J’étais tout à fait sincère. Mais je voulais le faire à ma façon. Et je suis blanc ; ils sont noirs […]. Que je le veuille ou non, que j’aie envie ou non de maudire ma propre condition – et ça ne servirait qu’à confirmer mon impuissance – je suis blanc. Voilà l’ultime et terrifiante vérité de mon univers brisé21 » (p. 362). Toute la problématique du héros est là : il se trouve face à un dilemme qu’il ne peut résoudre. Finalement, le personnage du roman se donne à lire comme un être en crise d’identité, pris dans un entre-deux sans issue ; c’est donc un héros ambigu, caractéristique du héros de roman décrit par Lukacs22. Le roman traduit un profond scepticisme vis-à-vis du système politico-judiciaire du pays totalitaire qu’est l’Afrique du Sud de l’apartheid.

2. Les relations entre les communautés au prisme du système politico-judiciaire

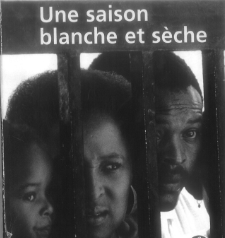

a. L’image de couverture et son discours

Parler de l’apartheid, c’est interroger tout le système politique et judiciaire qui a asservi la population noire dans le pays à travers ses lois arbitraires. En effet, l’apartheid, vu comme entité institutionnelle, a considérablement divisé les communautés, en l’occurrence les Blancs et les Noirs. Les victimes de ce système policier sont privées des droits civiques fondamentaux (le droit de vote, la liberté d’expression, etc.) et vivent dans un univers quasi carcéral. C’est bien l’idée qui se dégage de manière allégorique de la photographie de couverture de l’édition française, où l’on voit trois personnes de couleur, probablement une famille, dans une cellule. Dans cet élément de paratexte, l’éditeur souligne un aspect de l’apartheid dénoncé par Brink, à savoir que personne n’est à l’abri de la violence politique, quel que soit son âge. L’image des barreaux constitue un emblème de la ségrégation entre les communautés et du système totalitaire qu’est alors l’Afrique du Sud. André Brink met donc en perspective l’idée d’une impossible communion des peuples qui pourrait se justifier par le contexte de l’apartheid dans lequel l’œuvre a été produite.

La couverture de l'édition française du roman

Le roman donne à la justice une place prépondérante en ce sens que presque tout le système judiciaire est représenté dans le texte : avocat, juge, tribunal, etc. Si, en théorie, la justice est censée être au service de tous, André Brink montre qu’elle génère la division, instaure la hiérarchisation des peuples et l’écart social. Par la voix du narrateur est dénoncée la partialité d’un système qui impose une justice de classe et surtout de race dans un régime policier fortement militarisé.

b. Les méthodes policières : une autre source de discorde

Si les relations entre les Blancs et les Noirs se sont dégradées au temps de l’apartheid, c’est sûrement parce que la police – notamment la section spéciale – a constitué l’un des piliers du pouvoir. Dans les quartiers ou villes habités par les Noirs, la violence policière est constante. La police agit en toute impunité : arrestation arbitraire, torture physique, répression contre les manifestations anti-apartheid, etc. L’arrestation de Gordon est un exemple parmi tant d’autres. Une nuit, la section spéciale débarque chez lui pour l’arrêter, devant sa femme et ses enfants médusés. Le plus terrifiant, c’est lorsqu’un membre de cette unité de police adresse ses propos à Emily : « Ja, vaut mieux que tu lui dises au revoir. Tu le reverras pas23 » (p. 69). Pour la police, le sort de Gordon est scellé dès son arrestation, sans jugement. Son seul tort est d’avoir tenté de trouver la vérité sur la mort de son fils Jonathan.

La communauté noire a bien intégré cet état de fait, comme Stanley qui explique à Ben Du Toit : « Lanie, chez nous, quand un homme se fait ramasser par la section spéciale, nous parlons de lui au passé, c’est tout24 » (p. 71). Les propos de Stanley montrent à quel point les Noirs sont réifiés au hasard des rafles policières. Ainsi, lors d’une protestation des jeunes contre l’enseignement de l’afrikaans dans les collèges, la police envoie les chiens pour disperser les manifestants : « […] un car de police avait même été retourné et incendié. Coups de feu, Cris, Chiens25 » (p. 55).

La violence s’intensifie au fur et à mesure de la prise de conscience collective des Noirs à la mort de Gordon, auquel tout le pays vient rendre un dernier hommage à Soweto. La police en alerte dépêche alors tout un escadron :

Tous les passagers avaient reçu l’ordre de descendre, de passer entre les deux rangées de policiers qui s’étaient mis à les frapper à coups de bâton, et à les fouetter ; il y avait quelque chose de calme et d’ordonné dans toute cette opération : violence pure, non altérée, qui n’avait besoin d’aucun prétexte, d’aucune excuse et suivait simplement son cours, avec précision, sans bavures26. (p. 128)

Le narrateur, dans un détachement feint, semble normaliser et justifier les exactions policières qui en acquièrent une forme de pureté et finissent par incarner une essence de la violence.

c. La ségrégation de l’espace social

Au-delà des violences que nous avons décrites, il convient de dire que l’espace porte les stigmates de la ségrégation sociale et que la violence intercommunautaire s’inscrit dans l’espace même. Le récit met au jour des interdits et dessine des zones d’exclusion dans la répartition et l’occupation des lieux : les territoires occupés par les Noirs sont infréquentables par les Blancs et forment un espace à part. La voix narrative et le personnage principal du roman s’accordent ainsi sur l’écart qui existe entre le lieu de vie des Blancs et celui des Noirs :

La maison d’Emily ressemblait à toutes celles de l’agglomération. Orlando West, ciment et tôle ondulée, petit jardin obstinément installé contre la route poussiéreuse. À l’intérieur, déploiement de vieux calendriers, d’images pieuses. Pas de plafond pour dissimuler le toit de tôle. Une table, des chaises, deux lampes à pétrole, une machine à coudre, un poste transistor27. (p. 117)

Plus loin, Ben Du Toit, conscient du privilège des Blancs par rapport aux Noirs, décrit avec un sentiment de culpabilité les différences qui séparent les deux communautés :

Nous habitions une maison, ils habitaient des huttes de boue séchée avec des pierres sur le toit, ils portaient nos vieux vêtements. Ils venaient frapper à la porte de la cuisine. Ils dressaient notre table, élevaient nos enfants, vidaient nos pots de chambre, nous appelaient Baas et Miesies […]. Il était normal que les gens ne se mélangent pas, que chacun ait sa parcelle de terre, où agir et vivre parmi les siens28. (p. 202)

Le texte oppose les pronoms personnels sujets : le « nous » désigne les Blancs dont fait partie Ben Du Toit, qui assume ses privilèges ; le « ils » représente les Noirs, exclus de toute forme de privilège.

L’espace, loin d’établir une forme de créolisation des peuples, fige chacun dans une rigide incommunicabilité. À cet égard, Ezekiel Mphahlele, cité par Jean Sévry, propose les mêmes analyses :

Les non-Blancs vivent dans des zones séparées, ou dans des réserves, ou alors ils travaillent pour les Blancs en ville, et à la ferme, lieux où ils ne sont jamais que des locataires, à moins qu’ils ne les squattent. Dans de telles conditions qui isolent les communautés et rendent difficiles, sinon impossibles les échanges sociaux et économiques, il ne peut pas y avoir de culture commune. […] Celle-ci est vouée au sectarisme et à la stérilité tant que les conditions resteront dominantes29.

Il est évident que la ségrégation, représentée et amplifiée par la distribution spatiale, crée un sentiment de ressentiment au sein des communautés dominées.

André Brink, en tant que citoyen sud-africain qui a vécu l’apartheid, sait parfaitement qu’il n’était pas aisé de dire les choses ouvertement. La peur d’être arrêté, d’être emprisonné et même d’être tué, était présente dans tous les esprits ; c’est pourquoi l’auteur transcrit cette peur dans son écriture, qui illustre la censure que s’imposent les gens. Ainsi, l’usage répété de « ils » anonyme pour désigner les autorités, la police, la justice permet de voiler les allusions trop directes : « ils ont dit30 » (p. 68) ; « ils ont mis toute la maison sens dessus dessous, Baas, poursuivit Emily31 » (p. 69). L’arbitraire politique et son cortège de violence échappent ainsi à une nomination explicite chez des sujets écrasés par la peur. L’écriture de Brink vise à briser le silence et à alerter l’opinion internationale en reproduisant les stratégies langagières mises en œuvre par les Noirs pour se protéger de leurs bourreaux.

Conclusion

André Brink ne se contente pas de faire un travail d’historien en répétant l’histoire de l’apartheid. Conscient de sa liberté de ton et de son engagement, l’auteur d’Au plus noir de la nuit (1976) attaque de manière incisive la politique de l’apartheid. Son récit se transforme en un véritable plaidoyer : il tente de libérer la parole, de soutenir la protestation des Noirs au risque de devenir l’ennemi public des partisans de l’apartheid. Pour Jean Sévry, « Brink considère qu’à partir de son statut d’écrivain il peut, à sa façon, prendre part à un changement des mentalités qui est devenu une nécessité historique32 ». Il y a donc une urgence d’écrire ; il faut donc dire « les mots tant qu’il y en a33… ». Dans Sur un banc de Luxembourg, André Brink insiste sur la nécessité de parler de l’apartheid : « Écrire sur ce sujet, l’explorer, l’analyser, essayer d’en atteindre les racines, devient un acte de défi et une forme de résistance à l’existence d’un tel système. On ne peut contrer ceux qui dissimulent les choses qu’en les dévoilant34 ».

Partant donc d’un constat des atrocités de l’apartheid, Une saison blanche et sèche suggère une réflexion philosophique sur l’ouverture à autrui et, surtout, sur le décloisonnement des cultures et des « races ». André Brink disait : « Je ne suis pas Européen, mais Africain35 », une revendication quasi nationaliste des Boers, les descendants des colons néerlandais, qu’il s’agit ici de déplacer vers une reconnaissance généreuse des autres communautés. C’est une invitation à briser les barrières identitaires et au dépassement de soi pour établir une véritable relation de solidarité et de fraternité, à l’image de ce qu’a pu imaginer Albert Camus, un écrivain majeur dont Brink se réclamait.