L’une des caractéristiques de l’œuvre de Leo Perutz est qu’elle est accessible à tous les publics, ce qui valut à l’écrivain de compter parmi les auteurs les plus lus dans l’Autriche et l’Allemagne de l’Entre-deux-guerres. Aussi bien à cette époque, qu’au cours des dernières décennies pendant lesquelles on a redécouvert ses romans, la stratégie de marketing des maisons d’édition a su exploiter cette qualité en apparentant un peu rapidement les récits de Perutz, en première ou quatrième de couverture, à des genres populaires tels que le thriller, le roman historique ou le roman fantastique. Et il faut bien avouer que cette politique éditoriale a porté ses fruits. Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer que la plupart de ces textes ont été republiés par différents éditeurs, au cours des dernières décennies, et que la maison viennoise Zsolnay, fidèle entre toutes à l’auteur Perutz, a réalisé dans les années quatre-vingt, quatre-vingt-dix, une réédition de ses œuvres complètes et inédites. Il n’en reste pas moins que la critique universitaire a longtemps laissé de côté et méprisé cet auteur apparemment trop accessible, considérant injustement la prose de Perutz comme de la littérature de gare et l’apparentant à la « Trivialliteratur ».

Or, si l’on s’intéresse de plus près à la stratégie narrative repérable dans les romans de Perutz, on observe que la facilité de lecture n’exclue pas un deuxième niveau plus subtil d’interprétation, et qu’elle dissimule une complexité insoupçonnée sollicitant une attention soutenue et une perspicacité sans lesquelles l’essentiel échappe au lecteur pressé amateur de simple divertissement. En réalité, Perutz recourt, avec un malin plaisir, aux genres dits mineurs pour mettre en place, chez son lecteur, un horizon d’attente qu’il s’ingénie ensuite à court-circuiter. L’amateur de roman distrayant peut ainsi trouver ce qu’il cherche dans ces récits captivants et se satisfaire d’une lecture au premier degré. Quant au lecteur plus exigeant il n’est pas en reste car ses habitudes de lecture sont ingénieusement perturbées et c’est le plus souvent en dernière page qu’est dévoilée la supercherie narrative : ce qui s’était donné à lire comme un roman policier, historique, ou fantastique se révèle être une mystification destinée à masquer une crise identitaire ou un clivage du personnage central.

Nous nous proposons donc ici, par l’étude de quelques textes représentatifs, de montrer par quels stratagèmes Perutz s’autorise à un libre jeu avec les codes narratifs de genres considérés comme mineurs auxquels il redonne une profondeur insoupçonnée qui ne fait que décupler le plaisir de la lecture.

Le thriller en boucle

Dans le récit en boucle, on assiste, en fin de roman, au retour de l’intrigue à la situation de départ ou au motif initial. Ainsi le récit se referme sur lui-même et escamote son dénouement sans apporter de résolution des tensions accumulées tout au long de l’histoire racontée. Chez Perutz, l’une des fonctions de la boucle est la mise en perspective du texte par lui-même, ce qui accentue le caractère illusoire de sa dynamique.

Dans Où roules-tu, petite pomme ?1, ainsi que dans Le Cavalier suédois, la crédibilité des faits rapportés ne laisse apparemment aucun doute. Néanmoins, le retour au point de départ à la fin de l’histoire prive ces faits de leur impact sur l’intrigue et de leur signification. Il démontre l’inanité de l’action et la vacuité du récit qui s’en est fait l’écho. Le roman Où roules-tu, petite pomme ? présente en apparence tous les ingrédients du thriller2. Cependant, par sa construction en boucle, il se distingue d’un simple roman captivant, et se révèle être un avatar du genre imité. C’est une double boucle qui crée une tension, et génère la dynamique de ce récit. Dès son retour à Vienne, à la fin de la Première Guerre mondiale, Vittorin qui rentre du front russe n’a qu’une idée en tête : retourner dans le pays de sa captivité pour se venger de l’affront que lui a fait subir l’officier Selioukov. Comme dans un thriller, le coupable est désigné d’entrée de jeu. Le récit va consister à raconter les aventures et les efforts du personnage principal pour retrouver le bourreau. Or, l’ironie de ce texte réside dans le fait qu’une deuxième boucle se greffe sur la première. Au terme de longues et vaines recherches, Vittorin revient sur ses pas et rentre à Vienne où il a retrouvé la trace de Selioukov. Finalement, la succession de ces deux boucles aboutit à une neutralisation de toute forme d’action. Pas plus qu’il ne parvient à mener à son terme son plan de vengeance, Vittorin ne réussit sa réinsertion sociale. L’image de la boucle est omniprésente dans l’intrigue de ce roman rythmé par les échecs de Vittorin. L’épisode russe est ponctué de perpétuels changements de camp. Le soldat autrichien entre dans l’action aux côtés des Russes blancs. Il est fait prisonnier par l’Armée rouge. En prison, il fait la connaissance d’Artemjev, un Russe blanc, qui va l’aider à s’infiltrer chez les Rouges. Après s’être engagé dans l’armée bolchevique, il sacrifie ses hommes pour attaquer un régiment de Russes blancs dans lequel il croit avoir reconnu Selioukov. Ayant échoué, il est fait prisonnier par les Blancs, dont le commandant n’est autre que l’officier avec lequel il avait sympathisé à son arrivée en Russie. Cela lui vaut sa libération. Ce perpétuel va-et-vient entre les deux camps est sous-tendu par l’obsession de Vittorin. Son idée fixe le tient à l’écart de toute orientation politique pouvant motiver ses actes. Elle engendre un récit qui se mord la queue. La seconde boucle que constitue le retour du personnage à Vienne se scinde elle-même en micro-boucles. Celles-ci consistent en des situations ou rencontres renvoyant à des scènes analogues racontées dans la première moitié du roman. Elles permettent ainsi de mesurer le chemin parcouru par Vittorin et de constater que sa vie affective et son avenir professionnel sont à jamais compromis. Par exemple, il retrouve à Paris la jeune femme qui l’aimait et qu’il avait abandonnée à Vienne. Cette fois, il se sent prêt à partager sa vie avec elle. Malheureusement, Franzi n’est plus disponible, car l’abandon de Vittorin lui a ouvert les portes d’une existence où la futilité et le luxe ne laissent plus aucune place à l’amour désintéressé. D’autre part Vittorin rencontre, dans le train qui le ramène à Vienne, le docteur Bamberger qui, à son retour du front, lui avait proposé un emploi inespéré avant son second départ pour la Russie. Entre temps, l’entreprise de Bamberger a prospéré, et celui qui a obtenu le poste dédaigné par Vittorin est devenu un homme riche. Il apparaît donc, avant même que la deuxième boucle de l’intrigue ne se referme, que Vittorin s’est marginalisé, et que son désir de vengeance l’a précipité dans un voyage sans retour. Néanmoins, le suspense est entretenu jusqu’au bout, car le lecteur brûle de savoir si Vittorin va réellement retrouver Selioukov à Vienne, et quelle sera l’issue de leur entrevue. Quelle n’est pas sa surprise lorsque le jeune homme fait enfin face à l’ex-officier russe, et que le dénouement tant attendu ne se produit pas. La chute imprévisible du roman fait l’effet d’un pétard mouillé. Toute la tension accumulée au fil des pages, et qui atteint son comble dans la scène finale, retombe brusquement et se dissout dans le néant. La frustration qui en résulte différencie nettement ce roman du thriller, dans lequel le coupable est finalement puni pour ses crimes. Perutz s’approprie le schéma d’un genre littéraire mineur bien connu pour faire œuvre de déconstruction afin de déstabiliser son lecteur. Ce dernier se voit confronté à un univers romanesque hybride qui n’est pas celui dans lequel il avait cru s’installer. Cet art du détournement des lois d’un genre connu n’a pas échappé à la critique qui note :

[…] Les héros de Perutz sont prisonniers d’un cauchemar sans fin. Aucune lueur d’espoir ne saurait les aider à sortir du labyrinthe de leurs obsessions. C’est ainsi que ses sombres romans d’aventures font basculer les schémas narratifs bien connus dans la subversion. Ce faisant, ils démontrent par la bande que les frontières entre la littérature sérieuse (E-Literatur) et la littérature de divertissement (Unterhaltungsliteratur) ne sont là que pour être franchies3.

Ce qui se donnait à lire comme un thriller débouche à la dernière page sur l’absurde. Une fois rattrapé, l’homme pourchassé perd tout intérêt et cède le devant de la scène au poursuivant. L’action et l’agitation de ce dernier ont donc consisté à rompre toutes les amarres qui le rattachaient à la réalité. Le traumatisme de la guerre l’a précipité dans un tourbillon obsessionnel sans issue. La boucle qui se referme au terme de ce récit est à l’image de la claustration mentale à laquelle Vittorin se condamne par son obstination.

Le « roman » enchâssé

Le roman Le Cavalier suédois4 a ceci de particulier qu’il semble réunir à la fois les caractéristiques du roman historique et ceux du conte fantastique s’il l’on en croit le récit cadre. Curieux métissage, s’il en fut, puisqu’il va s’agir de concilier la vraisemblance des faits historiques relatés avec l’irruption du fantastique dans les apparitions nocturnes de Cavalier suédois et avec la scène du tribunal céleste. Le récit cadre et le récit enchâssé émanent à première vue d’une seule instance de narration, la fille du personnage principal, qui dévoile et commente ses sources intitulées : Kaléidoscope de ma vie et de mes rencontres avant d’engager le récit second. Les Mémoires de Marie von Tornefeld & Blohme sont tantôt résumés, tantôt cités littéralement par un narrateur qui, à la fin du Prologue, tourne ostensiblement, et sans transition, le dos à l’autobiographie. Juste après un passage en discours rapporté, attribué à madame de Blohme écrivant à la première personne, il déclare :

L’histoire du Cavalier suédois va maintenant vous être contée. C’est l’histoire de deux hommes, lesquels se rencontrèrent dans une grange, un jour de l’hiver 1701 où il gelait à pierre fendre. Ils y scellèrent un pacte d’amitié5.

Le narrateur se substitue ici à l’auteur de l’ouvrage de référence. Il affiche son intention de composer une fiction romanesque à partir des souvenirs réels d’un personnage historique. Congédiant la culture rationaliste du siècle des Lumières dont la narratrice du récit cadre est dépositaire, il préfère se pencher sur un épisode intime et mystérieux de la vie de son inspiratrice, à savoir « les circonstances particulièrement troublantes de ce tragique événement » qui « ont jeté une ombre sur ses jeunes années6. » Il s’agit de révéler au lecteur comment le père de la petite Maria Christine put simultanément se couvrir de gloire dans l’armée du roi de Suède, qui était alors en guerre contre le duché de Saxe, et gratifier secrètement sa fille de visites nocturnes. D’entrée de jeu, le récit annoncé prend les allures d’un conte populaire dans lequel le surnaturel prend le pas sur le rationnel. En effet, les mystérieuses apparitions du Cavalier suédois dans la chambre de Maria Christine semblent valider une croyance populaire : avant le départ de son père à la guerre, la petite fille a cousu un sachet de sel et de terre dans sa redingote, car un palefrenier lui a assuré que c’était là un moyen infaillible pour lier à jamais deux êtres7. Tout en annonçant le début de la fiction, Perutz conditionne son public en introduisant le motif du double. L’histoire du Cavalier suédois est, nous dit-il, celle de deux hommes qui viennent de sceller un pacte d’amitié. Il oriente ainsi d’emblée son lecteur vers une interprétation positive du mystère : le dédoublement du Cavalier suédois pourrait en réalité s’expliquer par cette amitié qui aurait conduit les deux compagnons à se rendre mutuellement service. Or, le récit secondaire va infirmer cette hypothèse dès la première partie, et inverser le schéma du conte. Ce n’est pas une amitié, mais la trahison de celle-ci par le voleur, qui est à l’origine de la confusion des deux hommes par leur entourage. En envoyant son ami au bagne, et en usurpant son identité, le Cavalier suédois dupe sa future femme et sa fille. Cette supercherie trompe non seulement l’attente du lecteur, mais elle brouille aussi les codes du genre littéraire que ce dernier croyait avoir identifiés. Il n’est pas possible ici de départager les bons des méchants comme dans un conte traditionnel. En dépit de la faute qu’il a commise, le Cavalier suédois n’est pas caractérisé comme un personnage négatif. Son action est motivée par l’amour sincère et le désir de faire prospérer le domaine de son épouse. Quant à Tornefeld, qui pourrait faire figure de son double positif, il court lui aussi après une chimère, la gloire soldatesque, et il lui en coûtera la vie. Les deux hommes sont donc victimes de leurs ambitions. Le Bien n’est pas récompensé, le Mal n’est pas châtié, car ils ne sont pas clairement identifiables dans le roman. La fiction greffée sur l’autobiographie suggère l’ambivalence du monde et de la dualité de la condition humaine. Ni l’esprit éclairé de madame de Blohme, ni le fantastique ou le merveilleux inhérent au conte ne sauraient fournir une explication adéquate pour les faits qui ont constitué le point de départ de l’intrigue du roman. Malgré le rationalisme dominant de l’époque décrite, la duplicité du réel rend impossible tout jugement moral et pousse le lecteur dans ses retranchements. Il se voit confronté à un conflit insoluble entre la compassion que lui inspire la fin pitoyable du Cavalier suédois, et la condamnation de sa trahison. Perutz inverse ainsi une nouvelle fois le modèle littéraire qu’il avait feint d’emprunter : le conte populaire est amputé de son happy end et cède la place à l’ironie tragique qui, comme nous le verrons ultérieurement, est rendue perceptible au lecteur, en fin de roman, par l’éclairage nouveau de la scène du cortège funèbre.

Qu’en est-il de la dimension historique de ce récit ? Le point de départ de l’intrigue est la décision de Christian von Tornefeld, un hobereau poltron et faible, de partir se battre aux côtés du souverain suédois, ainsi que tous les éléments perturbateurs qui vont l’empêcher de réaliser son projet dès la rencontre d’un forçat évadé. Les faits relatés peuvent être résumés comme suit. Avant de regagner les forges de l’évêque, où il veut disparaître dans l’anonymat pour échapper à la potence, le voleur, qui n’est autre que le futur Cavalier suédois, rencontre Tornefeld. Il abandonne son projet initial, usurpe l’identité du jeune aristocrate au cours d’un pacte scellé dans le moulin d’un meunier mort. Son nom d’emprunt lui permet d’accéder à la liberté et à la notoriété après avoir épousé une jeune héritière du château voisin. Pendant ce temps, Tornefeld accusé à tort de désertion, se réfugie dans les forges de l’évêque où il partagera la vie des forçats. Six ans plus tard, le Cavalier suédois est rattrapé par son passé et recherché pour ses crimes. Il décide alors de regagner les forges pour sauver l’honneur de sa famille, tout en prétendant qu’il va se battre aux côtés du roi de Suède. Sa destinée croise alors une nouvelle fois celle de Tornefeld dans le moulin. Endurci par ses années de bagne, le véritable aristocrate se sent enfin prêt à accomplir son destin, et il conquiert la gloire au service du roi de Suède, puis meurt en héros. Quant au Cavalier suédois, il se tue en cherchant à s’évader des forges. Mais sa mort passe inaperçue compte tenu de l’usurpation d’identité qui l’a condamné à l’anonymat après le retour du vrai Tornefeld.

Le récit premier de la fille du Cavalier suédois est encadré par le motif de la prière de Maria-Christine au passage d’un cortège funèbre. Dans sa première occurrence, il a ici pour fonction d’exposer une énigme que la jeune femme n’a jamais pu résoudre. En effet, comment expliquer les visites nocturnes de son père incompatibles avec les faits d’arme par lesquels il s’est rendu célèbre aux côtés du roi de Suède ? On voit que l’horizon d’attente programmé par le genre du roman historique est d’emblée perturbé par un élément apparemment fantastique inconcevable dans ce type de récit. Le lecteur n’est pas en mesure, pour l’instant, de faire le lien entre le cortège funèbre, qui passe sous les fenêtres du château, et la mort du père de la petite fille qui ne lui sera révélée qu’à la fin du roman. Cette anecdote se répète presque à l’identique dans le chapitre 3 du récit enchâssé. Elle est chronologiquement antérieure à sa première occurrence. Elle provoque ainsi un effet de miroir entre les deux niveaux de narration. Le Cavalier suédois est présent et demande à sa fille de prier pour un défunt anonyme. Cette scène est préparée par une conversation au cours de laquelle le lecteur apprend la cause de ces nombreux cortèges : les forçats qui triment dans les forges de l’évêque sont soumis à un traitement si dur qu’ils ne résistent pas longtemps aux conditions de travail inhumaines. Cette fois, le lecteur peut déduire que le défunt, dont il était question dans le Prologue, n’était pas un simple vagabond, comme l’avait supposé Maria-Christine, mais un forçat des forges de l’évêque. D’autre part, ce même lecteur en sait plus que Maria-Christine et que les autres personnages qui ignorent que le Cavalier suédois s’est autrefois évadé de ces forges. Il nous faut attendre l’épilogue pour comprendre que la petite fille a prié, sans le savoir, pour l’âme de son père mort accidentellement dans les forges de l’évêque. La scène finale répète donc la scène initiale tout en élucidant le mystère : le véritable père de Maria-Christine n’est pas mort à la guerre, mais dans les forges où il était retourné pour échapper à la justice qui le recherchait. D’autre part, cette dernière occurrence du motif du cortège funèbre a une dimension doublement ironique : la deuxième scène similaire du chapitre 3 apparaît, après coup, comme une anticipation ou une prémonition de la fin pitoyable du Cavalier suédois. Par ailleurs, il s’avère que la sentence du tribunal céleste devant lequel comparaît le présumé héros est bien suivie d’effet : le Cavalier suédois meurt dans l’anonymat complet. Il est devenu l’homme sans nom, et sa fille ignore pour qui elle prie au passage de sa dépouille mortelle. En jalonnant l’intrigue de son roman de ce motif macabre, Perutz recourt une nouvelle fois au récit en boucle pour mettre en évidence le piège fatal, dans lequel son personnage s’est enfermé en trahissant la confiance de son ami, le jeune Tornefeld.

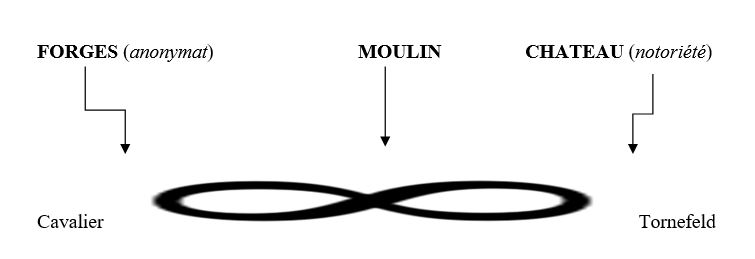

Si l’on compare les vies respectives des deux hommes, on s’aperçoit qu’elles peuvent toutes deux être matérialisées par la double boucle du signe mathématique de l’infini, avec pour point d’intersection, le moulin du meunier mort et, pour pôles opposés, les forges de l’évêque et le château. Mais tout se passe comme si chacun d’eux parcourait cette figure dans le sens inverse de son double :

En dépit de leurs itinéraires antithétiques, les deux personnages sont égaux devant la mort qui constitue, dans les deux cas, le point de fermeture de la boucle de l’infini. Celle-ci devient, de ce fait, l’image d’une errance sans fin dénuée de sens. Tout comme le Cavalier suédois échoue dans sa quête du bonheur et de la reconnaissance sociale, Tornefeld sacrifie en vain sa vie pour une cause perdue. En effet, l’armée suédoise est écrasée à la bataille de Poltawa au cours de laquelle il trouve la mort. Cette double conclusion ramène le récit à son point de départ. Chacun des deux personnages a finalement joué le rôle et accompli le destin auquel le destinait son origine sociale. L’intrigue du roman ne reflète aucune progression dans la mesure où les péripéties et les actions relatées ne changent rien à la situation initiale, pas plus qu’elles ne contribuent à la formation des personnages. Sur le plan narratif, le retour de l’intrigue sur elle-même trace les contours d’un cercle vicieux par lequel le récit met en scène sa stagnation. Le Cavalier suédois prend donc le contrepied du roman historique traditionnel. D’une part il instrumentalise le fantastique pour ruiner toute conception téléologique de l’Histoire. D’autre part les faits historiques à proprement parler, en l’occurrence la Guerre entre la Saxe et la Suède, sont relégués à la périphérie de l’intrigue et c’est une anecdote privée qui occupe le devant de la scène.

Il apparaît donc que la boucle revêt une triple fonction dans l’univers romanesque de Perutz : elle est tout d’abord le corrélat narratif de l’enfermement et de l’aliénation du personnage central. Par ailleurs, elle imprime un mouvement circulaire au récit, de telle sorte que ce dernier n’a comme avenir que son propre passé, ce qui équivaut à une négation de la causalité et de l’évolution propres au genre du roman historique traditionnel. Enfin, par le contournement des formes canoniques, l’auteur fait éclater le moule d’un genre très marqué par l’historicisme ambiant de l’époque. En outre, en amputant le conte populaire de sa morale, il abandonne son lecteur dans un univers trouble où tous ses repères vacillent.

La stratégie de déconstruction du roman historique ne se limite pas chez Perutz à l’utilisation du récit en boucle. Il est intéressant de constater qu’au gré des événements qui ont considérablement assombri ses années de vieillesse, à savoir l’exil et la catastrophe de la Seconde Guerre mondiale, son travail de sape s’est radicalisé et a abouti à la dislocation de l’intrigue dans son avant-dernier roman.

L’éclatement de la trame narrative du roman historique

À la lecture de La Nuit sous le pont de pierre8, on est immédiatement déstabilisé par la discontinuité de l’intrigue liée à une chronologie bouleversée et accentuée par la partition du roman en quatorze nouvelles indépendantes et un épilogue. On pénètre dans un univers labyrinthique, à l’intérieur duquel les repères spatio-temporels ne sont d’aucun secours et où les événements ne s’enchaînent pas suivant une relation de cause à effet. Perutz s’écarte des schémas utilisés jusque-là et opte pour la dislocation radicale de la trame narrative résultant d’incessantes ruptures temporelles et thématiques. Si l’on s’efforce de reconstituer l’intrigue, on peut la résumer comme suit : L’action se déroule à Prague, entre 1589 et 1621, à la cour de l’empereur Rodolphe II, qui est aussi roi de Bohême. Le souverain s’étant épris d’Esther, l’épouse du Juif Mordechai Meisl, il la retrouve chaque nuit en rêve grâce aux pouvoirs occultes du rabbin Loew. Lorsque Meisl, le riche époux d’Esther, découvre la liaison secrète des deux amants, il cesse de mettre sa fortune à la disposition de l’empereur qui a vidé en grande partie les caisses du royaume au profit de sa collection de tableaux de maîtres. Or, la ruine de l’État provoque la perte du monarque. Parce que l’empereur neurasthénique a négligé ses obligations politiques, privilégié sa passion amoureuse et son amour des arts, le royaume de Bohême sera dévasté par la guerre de religion qui durera trente ans.

La structure de ce roman constitue un réseau complexe, mais rigoureusement construit, à l’intérieur duquel s’entrecroisent des événements historiques et des intrigues d’ordre privé. L’action des personnages historiques connus, censés faire l’Histoire, est court-circuitée par une multitude d’intrigues secondaires centrées sur des personnages subalternes. Le lecteur n’est donc plus, comme dans un récit chronologique, immergé dans un univers diégétique facilement identifiable. Il se voit sans cesse contraint à reconstruire la chaîne logique des événements. Les micro-récits renforcent la discontinuité de la trame narrative, sans pour autant rompre l’unité du roman dont la reconstitution exige néanmoins du lecteur un effort combinatoire soutenu. Celui-ci doit jeter des ponts d’un micro-récit à l’autre, repérer des correspondances et identifier des points communs entre les destinées de tous les personnages de la diégèse. Pour illustrer ce constat, nous nous proposons de repérer comment leurs histoires individuelles s’insèrent dans l’intrigue principale. Toutefois, nous limiterons notre enquête à quelques exemples révélateurs.

L’astronome Kepler et l’alchimiste van Delle n’interviennent pas dans l’intrigue principale du roman. Ils représentent néanmoins deux facettes de la réalité sociale de l’époque, et deux conceptions antithétiques de la science. Pour sa part, Kepler incarne une science au service de l’État et malmenée par le pouvoir. Le lecteur connaît l’homme de science célèbre qu’il est devenu. Il découvre ici un savant exploité, qui vit dans un dénouement extrême, et en est réduit, pour nourrir les siens, au charlatanisme qu’il abhorre. C’est en outre à Kepler qu’échoit le rôle d’introduire le personnage de Wallenstein avant son entrée en scène. Le savant relativise les qualités humaines du futur héros qu’il présente comme un arriviste sans scrupules. Ceci marque une rupture nette avec le Wallenstein plus héroïque de la célèbre pièce de Schiller. Quant à l’alchimiste van Delle, il est lui aussi un personnage secondaire qui gravite en marge de l’Histoire. L’anecdote qui lui est consacrée n’est cependant pas sans effet dans l’économie du roman : son échec et sa fin tragique sont directement liés aux difficultés financières de Rodolphe II. D’autre part il est évincé de la place de choix qu’il occupe à la Cour de Bohême par le riche Meisl qui deviendra, dans la mémoire populaire, le faiseur d’or de l’empereur.

La nouvelle Le peintre Brabanzio est placée entre les deux textes que nous venons d’évoquer et avec lesquels elle contraste. Tandis que Kepler et van Delle sont soumis à l’autorité et au bon vouloir de leur souverain, dont ils dépendent directement, le peintre Brabanzio fait figure de marginal et d’anticonformiste. Il se tient à l’écart de toutes les écoles et de toute réussite sociale, ce qui n’empêche pas Rodolphe de reconnaître son génie. Sa soif de liberté le place hors de portée du pouvoir et fait de lui le prototype de l’artiste indépendant qui renonce à la gloire pour préserver son intégrité. C’est dans son atelier que se rencontrent l’empereur et le riche Meisl, tous deux abattus par la mort d’Esther, et convaincus de l’échec de leur vie. Son rôle contrastif est évident : tandis que ses deux visiteurs sont anéantis par la fugacité de l’existence, il est le seul à pouvoir capter l’essence des choses qu’il fixe sur sa toile. Son art s’avère donc plus précieux que la fortune du Juif et que le pouvoir du monarque. Cet hommage d’un romancier à l’art peut être lu comme une mise en perspective de son roman par lui-même.

Si le dénuement est un choix pour l’artiste Brabanzio, il est en revanche subi par la population juive du ghetto qui est la couche sociale la plus démunie de l’époque. Trois figures pittoresques émergent de la masse : Berl Landfahrer, Jäckele-Narr et Koppel-Bär. Berl Landfahrer représente le Juif persécuté et maudit par le sort. En tant que tel, il est le double antithétique de Meisl. Alors que Landfahrer a passé sa vie à manquer les occasions de s’enrichir, Meisl a été inlassablement persécuté par l’argent. Lorsque le premier Juif de Prague décide, pour se débarrasser de sa fortune, de venir financièrement en aide à Landfahrer, il provoque la perte de ce dernier. Bien qu’ayant échappé à l’échafaud, Landfahrer sombre dans la folie, parce qu’il ne retrouve pas les quatre-vingt florins qui lui ont été légués. La logique implacable avec laquelle se tisse la trame de ces deux existences, dont les fils s’entrecroisent, incite le destinataire à une lecture active. Il lui apparaît alors que, quelle que soit la position sociale d’un individu, l’argent a un pouvoir aliénant, et le détourne de l’essentiel. Comme les nouvelles précédemment analysées, La Conversation de chiens satisfait à une double exigence : non seulement elle constitue un ensemble clos, et nous donne à voir un aspect de la réalité sociale, mais elle constitue aussi un maillon indispensable d’une structure plus vaste : l’anecdote de Berl Landfahrer apporte un éclairage particulier sur le destin de Meisl dont nous apprenons, dès le troisième chapitre, qu’il s’est volontairement dessaisi de sa fortune avant de mourir. Quant aux chapitres consacrés aux deux musiciens Jäckele-Narr et Koppel-Bär, ils transportent le lecteur dans l’univers fantasmagorique des légendes juives pragoises. Les deux comparses sont en effet témoins d’événements surnaturels comme l’apparition, dans le cimetière juif, des enfants morts de la peste (Chap. 1) ou la fête des morts de l’année pendant la semaine de la pénitence (Chap. 11). Ils représentent la tradition judaïque qui était à l’époque une composante essentielle de la culture pragoise. Par ailleurs, la précarité de leurs conditions de vie illustre le sort réservé à leurs coreligionnaires. L’amour coupable de Rodolphe pour Esther a des conséquences désastreuses pour eux. Non seulement il est la cause de la peste qui décime les enfants du ghetto, mais il prive aussi les deux comparses de leur clientèle potentielle à laquelle le deuil interdit toute fête. Lorsqu’on les retrouve dans le même cimetière deux ans plus tard, ils entendent les morts de l’année passée appeler ceux de l’année à venir. Parmi ces derniers figurent Mordechai Meisl et Jäckele-Narr. Le premier et le dernier Juifs de Prague se retrouvent sur un pied d’égalité face à la mort. Ce rapprochement est souligné par les esprits qui déclarent que Meisl va mourir en homme pauvre. Ainsi apparaît la communauté de destin qui unit le négociant à son peuple, en dépit de sa réussite sociale. En outre, cette nouvelle fait voler en éclats la hiérarchie des personnages du roman en évoquant un Meisl dépouillé de tout ce qui l’avait élevé au dessus de sa condition.

Quels sont les enjeux de la déconstruction opérée par ce roman ? La rupture de la linéarité du récit et la dislocation de la trame narrative traduisent l’atomisation et l’implosion du monde décrit. Celui-ci n’offre plus aucune prise à l’action de ceux qui sont censés le maîtriser. Le déroulement de l’Histoire échappe à ses acteurs, il obéit au fatum, à une causalité supra-logique9 induite par la structure du roman. Tout se passe comme si trois récits prédictifs (Chap. 2, 5, 6) avaient une influence directe sur le cours des événements qui prend une direction opposée à la volonté des personnages. La simple connaissance par Zaruba de la prédiction de ses ancêtres le pousse en effet à commettre l’irréparable comme en atteste le chapitre 12 qui relate l’exécution de Zaruba et de ses compagnons rebelles. De la même façon, les rêves prémonitoires de l’empereur Rodolphe, relatés au chapitre 5, s’accomplissent contre sa volonté. Les suppôts de Satan lui apparaissent sous la forme d’oiseaux, et lui prédisent que, s’il n’abjure pas la foi catholique, il perdra le pouvoir qui tombera alors aux mains de Matthias, son frère ennemi. D’autre part, un trésor secret lui échappera et partira en fumée. Enfin, le royaume de Bohême sombrera dans la guerre et la famine. Toutes ces prophéties s’avéreront fondées, comme en attesteront les fidèles de l’empereur au même chapitre 12. Il n’en va pas autrement de la vision nocturne du jeune archiduc au chapitre 6. C’est bien la connaissance du scénario de la dislocation du royaume de Bohême qui pousse Rodolphe à accomplir le destin auquel il voudrait se soustraire. Les trois prophéties que nous venons d’évoquer jouent un rôle décisif dans l’économie du roman. Non seulement elles annoncent la suite des événements, mais elles en programment aussi l’enchaînement, comme si le récit se piégeait lui-même et s’enfermait dans un déterminisme incontournable. La logique implacable qui oriente le déroulement de l’intrigue n’est pas de nature rationnelle, elle participe de la dynamique interne du texte, et exprime la décadence d’un monde que rien, ni personne, ne peut plus sauver.

La structure complexe du roman oppose donc un réseau de significations souterraines à l’Histoire linéaire brute de l’époque dépeinte. Elle génère une réalité artistique qui est le produit de l’effort de reconstruction du lecteur. L’activité combinatoire et recréatrice de ce dernier participe d’une lutte contre l’oubli d’un monde à jamais englouti. C’est du moins ce que suggère l’épilogue du roman, qui relate la destruction du ghetto de Prague sous les yeux du narrateur :

Et nous vîmes la fortune de Meisl s’effondrer, se transformer en un monceau de gravats et de débris, puis se redresser une dernière fois et s’élever dans l’air en un épais nuage de poussière rougeâtre. C’était encore la fortune de Meisl. Nous pûmes la voir jusqu’au moment où un coup de vent la dispersa et où elle s’évanouit10.

Cette conclusion s’inscrit dans la droite ligne de tous les événements décrits dans les chapitres précédents du roman. Elle introduit, par rapport à eux, un double décalage temporel qui équivaut à une mise en perspective de l’Histoire de Prague. En effet, c’est en 1950 que le narrateur anonyme évoque la démolition du ghetto, alors que celle-ci intervint en 1900, soient 279 ans après la fin des événements précédemment racontés. La lutte par l’écriture contre la disparition s’avère vaine en même temps que sa nécessité s’impose. Tandis que l’historiographie s’évertue à reconstruire artificiellement le passé dans sa linéarité, sa prétendue logique et sa belle ordonnance, le roman en restitue l’essence en adaptant sa forme à la désintégration du monde décrit. L’écriture de Perutz ne vise pas ici à la résurrection du passé, elle exprime par la déconstruction la fugacité des institutions humaines. Aussi La Nuit sous le pont de pierre est-il davantage qu’une peinture historique un roman de l’éphémère et un hommage à la Prague juive de l’enfance de l’écrivain engloutie à jamais. Ainsi sont battues en brèche les thèses de l’historiographie rationaliste qui avaient prévalu dans l’espace germanophone au xixe siècle.

Tous les romans sur lesquels s’appuie notre analyse montrent que Leo Perutz délimite son propre territoire d’écriture à la frontière des genres prisés par ses contemporains pour en subvertir les codes. L’intrigue en boucle métamorphose le thriller en roman de la crise identitaire. Dans le roman historique, l’illusion fantastique et l’enchâssement bouleversent l’horizon d’attente du lecteur et perturbent toute écriture visant à rationaliser l’Histoire. Par ailleurs, le brouillage atteint son paroxysme avec l’éclatement de la trame narrative. Cette stratégie contribue à l’avènement d’un nouveau type de roman historique que Geppert a appelé le « roman historique différent11 ». Il s’agit pour ce nouveau genre de se réapproprier l’Histoire en mettant en évidence ses failles, ses ruptures et ses dissonances.

Les emprunts incontestables de Perutz à la Unterhaltungsliteratur (littérature de divertissement) sont indéniablement liés au plaisir de l’écriture d’histoires captivantes et font de ce romancier un grand conteur accessible à tout public. Mais contrairement à la Trivialliteratur, le récit perutzien ne flatte pas son lecteur par un conformisme qui cautionnerait les normes de comportement moral et social. Il prend plutôt le contrepied des idéologies communément admises. Il ne satisfait pas le désir d’identification du lecteur, car il met le plus souvent en scène des personnages clivés condamnés à l’échec. À la différence du roman de gare, il ne propose pas un scénario dans lequel les coupables sont punis et les vertueux récompensés. Il disqualifie donc toute forme d’action dont le succès conforterait le lecteur dans ses convictions et les idées reçues véhiculées par le roman trivial. Il conviendrait donc d’apparenter l’œuvre de Perutz plutôt à une certaine forme de Unterhaltungsliteratur par laquelle Perutz renouvelle les genres populaires, sans pour autant les rendre inaccessibles à un large public. Derrière le libre jeu avec des codes narratifs que l’on peut aisément identifier se dissimule ainsi un humanisme désabusé qui n’entrave pas une lecture purement divertissante. L’auteur enrichit ainsi les genres empruntés d’une dimension existentielle et leur confère une profondeur insoupçonnée dont un public cultivé peut lui-aussi se délecter.