Introduction

Lors de notre analyse d’articles de presse en France et en Chine, nous avons observé des différences qui viennent éclairer les évolutions en cours Concernant le discours sur les personnes âgées. Ainsi l’objectif de ce texte sera, à la lumière de notre corpus, de présenter les mots fréquents et les nouveaux vocabulaires utilisés par les rédacteurs de ces articles et d’examiner leur pertinence.

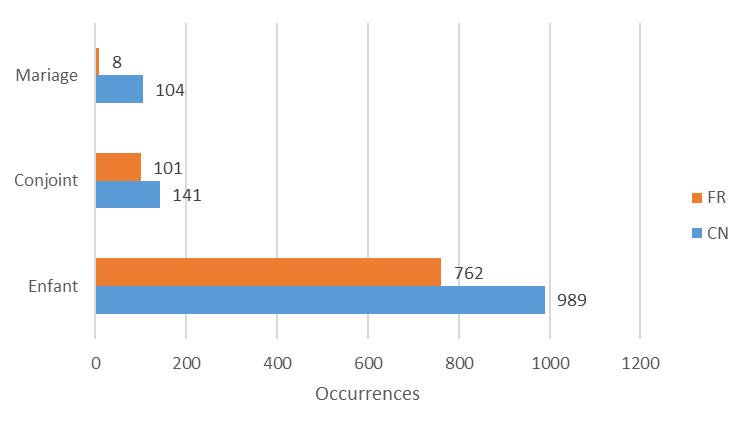

Selon le dernier recensement démographique mené en 2020, 18,7 % de la population chinoise a plus de 60 ans, soit une augmentation de 5,44 points par rapport au recensement précédent réalisé en 20101. Pendant la même période, la France a, selon les chiffres de l’Insee, connu une évolution similaire : le pourcentage des 60 ans et plus a augmenté de 4,1 points pour atteindre 26,9 % en 20202. Cette similitude existe en effet depuis plus de 40 ans, comme l’indique la figure 1 :

Figure 1. Évolution historique du pourcentage de personnes âgées en Chine et en France depuis les années 1980

Or, ces évolutions ont lieu dans des contextes socioéconomiques et culturels très différents. Quels regards les deux sociétés portent-elles respectivement sur ce phénomène ? Quelles sont les solutions imaginées et mises en place ? Pour apporter une réponse à ces interrogations, nous nous proposons d’analyser des discours médiatiques dans les deux pays.

Cet article est organisé de la façon suivante. Tout d’abord, seront précisées la méthodologie utilisée et la construction du corpus d’étude. Puis nous examinerons le vocabulaire lié à la retraite et à la santé physique et mentale. Ensuite seront abordées les relations familiales et nous terminerons par l’analyse des images et des euphémismes que les sociétés renvoient sur le vieillissement.

1. Méthodologie de recherche et construction de corpus

La méthode fondamentale de recherche utilisée dans cette étude est l’analyse des données d’un corpus construit à partir des articles de presse de Chine et de France, publiés au cours de la période 2015-2021. Le corpus comprend deux sous-corpus qui englobent 927 000 mots en chinois et 1,38 million de mots en français respectivement. Les articles constituant le corpus contiennent les mots clés comme « personne âgée », « senior », « vieillissement », et sont collectés à partir de la base de données Factiva5, dont les sources couvrent les principaux journaux ou sites d’information des deux pays, tels que Xinhua News, People’s Daily, China Economic Information Network, Eastday.com, etc. pour la Chine ; et Le Monde, Le Figaro, Les Échos, La Croix, etc. pour la France.

Outre le corpus construit par nous-mêmes, certaines autres ressources publiques sont également exploitées pour servir comme corpus supplémentaires de vérification et d’exclusion :

- Dictionnaire de l’Académie française

- Le portail lexical du Centre national de ressources textuelles et lexicales (ci-après dénommé CNTRL). Avec le Dictionnaire de l’Académie française, ces deux sources sont utilisées comme le corpus d’exclusion pour vérifier les néologismes en français.

- 大辞海 (dictionnaire Dacihai) – corpus d’exclusion pour la vérification de néologismes en chinois

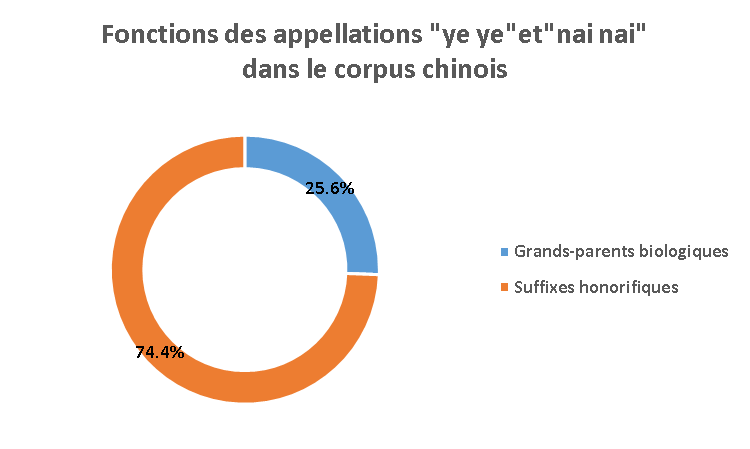

Les principaux objets d’étude sont le vocabulaire qui permet d’indiquer des thèmes spécifiques ou de révéler des phénomènes sociaux liés à la population vieillissante, y compris les expressions de haute fréquence, les néologismes, les noms propres, etc. Pour identifier les sujets auxquels la presse des deux pays accorde une grande attention, nous avons étudié les 100 mots les plus fréquents dans les échantillons recueillis, et avons trouvé quelques mots communs dans les deux langues, à savoir : « vie » (生活 [sheng huo]), « soins » (护理 [hu li] / 照料 [zhao liao]), « santé » (健康 [jian kang]), « services médicaux » (医疗 [yi liao]), « famille » (家庭 [jia ting]), etc. (voir figure 2). Ces résultats montrent que la vie des personnes âgées, les soins du quotidien (tels que le besoin du soin infirmier et des services médicaux), ainsi que le rôle de la famille (en particulier celui des enfants, que nous expliquerons en détail plus tard), constituent les principaux thèmes de reportage et discussion. Dans les sections suivantes de cette étude, nous analyserons plus en détail les caractéristiques de l’utilisation du vocabulaire dans les articles relatifs à ces sujets, et tenterons d’éclairer les phénomènes sociaux qui sous-tendent les mots.

Figure 2. Mots fréquents présents simultanément dans la presse des deux pays identifiés à partir de notre corpus

2. Retraite et 养老 [yang lao]

En étudiant les collocats et cooccurrences du mot 生活 [sheng huo] (sens littéral : vie, 2 976 occurrences), nous avons d’abord remarqué la fréquence de la notion 养老 [yang lao] (15 521 occurrences, sens littéral : 养 [yang] – élever / nourrir / cultiver ; 老 [lao] – vieux) dans les échantillons chinois. Ce qui attire notre attention, c’est que nous ne trouvons pas de terme équivalent en français pour ce concept. Cela se reflète dans les deux aspects suivants : d’abord, dans les échantillons en français, bien qu’on trouve des expressions correspondantes à certaines expressions chinoises comprenant le mot 养老 [yang lao], telles que « maintien à domicile » (364 occurrences) qui correspond à 居家养老 [ju jia yang lao], « aller / vivre / résider / être en institution » (87 occurrences) qui correspond à 机构养老 [ji gou yang lao], « pension » (138 occurrences) qui correspond à 养老金 [yang lao jin], etc., la notion de 养老 [yang lao] n’est cependant que très rarement explicitement verbalisée, ce qui signifie que la correspondance de ces expressions dans les deux langues est assurée par les informations contextuelles, plutôt que par l’équivalence des unités lexicales. Deuxièmement, bien que dans la traduction, le mot 养老 [yang lao] ait été, dans certains cas, assimilé à la notion de « retraite », les deux unités lexicales présentent cependant des différences du point de vue sémantique. Selon le dictionnaire chinois Dacihai [2009 : 4106], la définition du mot 养老 [yang lao] englobe deux aspects, à savoir :

- Soutenir la vie d’une personne âgée, où le caractère 养 [yang] représente la notion de 奉养 [feng yang] – le soutien financier ou physique fourni par les enfants adultes aux parents ;

- Vivre tranquille dans sa vieillesse, où le caractère 养 [yang] représente la notion de 休养 [xiu yang] « se reposer et se préserver ».

En revanche, le mot français « retraite », comme l’indique le Dictionnaire de l’Académie française6, souligne l’action de se retirer d’une situation, qui peut être la vie active, ou les activités professionnelles. Il est clair que le mot français n’englobe pas la notion d’« avoir ses moyens de subsistance assurés dans la vieillesse » dans sa définition, ce qui, pour nous, constitue une différence assez fondamentale avec 养老 [yang lao] en chinois. Sémantiquement, nous avons tendance à considérer le mot chinois 退休 [tui xiu] (sens littéral : reculer et se reposer) comme équivalent total du mot « retraite » en français. Pourtant, le nombre d’occurrences du mot 退休 [tui xiu] (416 occurrences) est bien inférieur à celui de 养老 [yang lao] (15 521 occurrences) dans notre corpus. Pourquoi verbalise-t-on la notion de « l’assurance des ressources de vie dans sa vieillesse en chinois », alors que cette verbalisation ne se retrouve pas en français ? Pourquoi le terme 养老 [yang lao] est beaucoup plus utilisé que 退休 [tui xiu] en chinois ? Le choix du vocabulaire étant capable de refléter, à un certain degré, la mentalité de ses utilisateurs, il y a généralement une raison derrière l’utilisation de mots, même sans que les utilisateurs en soient eux-mêmes conscients (Grice [1989]). Nous estimons que le manque de sentiment de sécurité chez les personnes âgées en Chine en raison de leur situation financière résultant de leur statut de retraités est également susceptible de contribuer à la formation de cette différence linguistique.

Selon l’enquête longitudinale menée par Xiao Zhu et Wenting Fan [2017] en 2014 sur la situation financière des personnes âgées en Chine, 23,09 % des Chinois de 60 ans et plus vivent dans la pauvreté, et la probabilité de passer sous le seuil de pauvreté augmente avec l’âge. En ce qui concerne la France, selon les statistiques publiées dans le rapport Les revenus et le patrimoine des ménages (Insee, 2018), en 2015, le taux de pauvreté des personnes de 65 ans et plus est de 6,9 %. Ces statistiques montrent clairement qu’en général, les personnes âgées en Chine ont plus de risques de rencontrer des difficultés financières que les Français âgés. Cet aspect explique, d’une certaine manière, l’apparition fréquente du mot 养老 [yang lao] dans les articles de presse chinois concernant le vieillissement, puisque la nourriture et l’hébergement sont en effet une préoccupation importante pour une partie non négligeable des personnes âgées en Chine, étant donnée leur situation financière. D’ailleurs, dans des articles plus récents, nous avons remarqué un néologisme dérivé de ce mot : 享老 [xiang lao] (sens littéral : profiter de sa vieillesse, 8 occurrences). La prononciation étant très proche de son « origine » 养老 [yang lao], ce qui permet de l’y associer, le néologisme met davantage l’accent sur la notion de « profiter ». Nous pensons que bien qu’il soit peu envisageable que le néologisme remplace le mot 养老 [yang lao] dans un futur proche, son apparition est toutefois un signe positif que les Chinois commencent à prendre conscience de l’importance qu’il y a de profiter de la retraite, ce qui avait été largement négligé dans la priorisation des moyens de subsistance dans le passé.

3. Santé physique et mentale

La santé des personnes âgées et l’accès aux services médicaux constituent un autre élément d’attention de la presse des deux pays, ce qui se reflète par le grand nombre d’occurrences des mots y référant dans le corpus, notamment 健康 [jian kang] (3 883 occurrences) / « santé » (2 231 occurrences) et 医疗 [yi liao] (1 950 occurrences) / « médical » (1 080 occurrences). Est également frappante la récurrence des mots tels que « covid-19 » (621 occurrences) et « vaccination » (1 000 occurrences) parmi les cooccurrences du mot « santé » dans les échantillons en français. En effet, l’apparition de l’épidémie mondiale de covid-19 a sans aucun doute été l’événement le plus marquant de l’année 2020, affectant notamment la vie des personnes âgées. Les données de divers pays ont confirmé que le risque de maladies graves et de décès est significativement plus élevé chez les patients âgés atteints de la covid-19, par rapport aux adultes et aux enfants. Pour rétablir le fonctionnement normal de la vie en société, la Chine et la France s’investissent constamment pour encourager la vaccination. Il est à noter que les deux pays avaient présenté pourtant des attitudes assez contrastées à l’égard de l’obligation vaccinale. La France appelait les personnes âgées à se faire vacciner avant toutes les autres tranches d’âge, comme en témoigne l’article recueilli dans notre corpus « Vaccin : les plus fragiles et leurs soignants d’abord ! » (Publié le 01/12/2020 par La Nouvelle république du Centre-Ouest). En revanche, selon l’article « 60岁及以上老年人能否打新冠疫苗?官方回应来了 » (« Les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent-elles recevoir le vaccin contre le Covid-19 ? La réponse officielle est ici ») publié le 19/03/2021 par Xinhua News, on peut voir que la Chine suggérait que les personnes de moins de 60 ans soient vaccinées en premier au début de la pandémie de covid. Cette divergence reflète les différents raisonnements des deux pays en matière de protection des personnes âgées : les Français estimaient que les personnes âgées possèdent un système immunitaire plus faible et devraient donc être vaccinées en priorité pour être mieux protégées du virus, tandis que selon les Chinois, compte tenu de l’insuffisance de données cliniques importantes sur les effets secondaires potentiels du vaccin au début de la campagne de vaccination, la vaccination des personnes âgées devait être effectuée avec prudence jusqu’à ce que davantage d’informations soient disponibles.

Outre les risques explicites posés par le virus sur la santé physique, la pandémie menace également la santé mentale des personnes âgées. En fait, à travers le nombre d’occurrences des mots « solitude » (230 occurrences) et 孤独 [gu du] (solitude, 98 occurrences) dans le corpus, il n’est pas difficile de confirmer que la souffrance due à des problèmes de santé mentale chez les personnes âgées à cause de la perte des liens sociaux est fréquente dans les deux pays. Selon le rapport 中国老年社会追踪调查 (Enquête sociale longitudinale sur le vieillissement en Chine) (Institut de gérontologie, université Renmin de Chine, 2016), 24,78 % des personnes âgées chinoises sondées déclarent souffrir du sentiment de solitude. De même, en France, selon l’étude menée conjointement par les Petits Frères des pauvres et l’institut CSA en 20177, 300 000 personnes de plus de 60 ans ne rencontrent quasiment jamais ou très rarement d’autres personnes, tous réseaux confondus (familial, amical, voisinage, réseau associatif).

Pour lutter contre les problèmes mentaux causés par la perte des liens sociaux, la Chine et la France ont tenté diverses mesures. À travers les cooccurrences des mots « solitude » et孤独 [gu du], nous avons observé la mention des universités dédiées aux seniors dans le corpus. Il est à noter que la France est le premier pays au monde à créer des établissements d’éducation supérieure dédiés aux personnes âgées, baptisés « universités du troisième âge », la première ayant été créée en 1973 à Toulouse, sous l’impulsion du professeur Pierre Vellas (Robichaud [1988]). Inspirée par cela, la Chine a également commencé à ouvrir ses propres universités du troisième âge dans les années 1980. Selon le rapport 中国老年教育发展报告(2019-2020) (Rapport sur l’évolution de l’éducation à l’âge avancé en Chine 2019-2020)8, la Chine compte plus de 76 000 établissements dédiés à l’éducation supérieure des personnes âgées à la fin de 2019.

4. Relations familiales

La famille est une autre notion fréquemment évoquée dans les échantillons de notre corpus. Lors de l’étude des textes où figure le mot 家庭 [jia ting] (famille), nous avons identifié un néologism, 卒婚 [zu hun], comme indiqué dans l’article cité ci-dessous :

« 日本婚姻新趋势:娃比丈夫重要,老年流行“卒婚”,原因值得反思。 »

(« Nouvelle tendance de relations conjugales au Japon : les enfants sont plus importants que le mari. Il faut réfléchir à la popularité du “卒婚” chez les personnes âgées ») (Sohu News 16/03/2020).

Il s’agit d’un emprunt direct du terme japonais卒婚 [sotsukon] créé par l’écrivain japonais Yumiko Sugiyama en 2004 dans son livre 卒婚のススメ (Je vous conseille d’être diplômé du mariage), et qui se traduit littéralement par « être diplômé du mariage ». Le mot désigne un état où, au moment où les deux époux ont pris leur retraite, la femme a rempli toutes ses obligations matrimoniales, de sorte qu’elle est « diplômée » de son mariage. Le couple ne divorce pas, leur mariage étant toujours reconnu par la loi, tandis que les deux époux ne sont plus contraints par les rôles matrimoniaux imposés par la société. Dans cet état, le couple, notamment la femme, peut consacrer plus de temps et d’énergie à ses propres centres d’intérêt. Cette nouvelle forme de mariage après la retraite a attiré beaucoup d’attentions au Japon. Bien que les statistiques des couples qui ont essayé cette disposition ne soient pas disponibles, une enquête menée par Interstation Architecture Agency à Tokyo indique que plus de 50 % des couples japonais sont intéressés pour s’engager dans cette voie9.

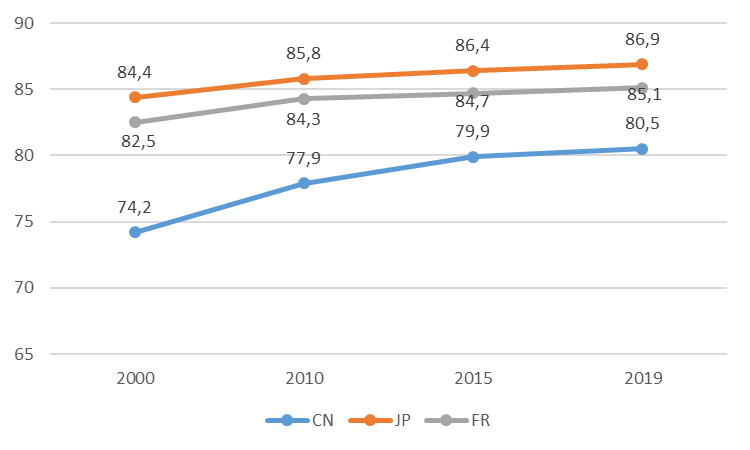

Pour l’instant, ce néologisme n’apparaît que dans des articles présentant la situation matrimoniale des retraités au Japon. Dans notre corpus, nous n’avons pas encore trouvé d’utilisation de ce terme en dehors de ce contexte, ce qui signifie que cet état matrimonial n’est pas encore une pratique courante en Chine. Pourtant, selon l’estimation Nations unies en 201910, la tendance d’évolution et la vitesse du vieillissement de la société chinoise sont très similaires à celles du Japon, le degré de vieillissement de la société du Japon d’aujourd’hui étant celui de la Chine dans 30 ans. Selon les statistiques publiées par l’OMS11, l’écart d’espérance de vie des femmes entre la Chine et le Japon s’est progressivement réduit au cours des 20 dernières années (voir figure 3). Avec l’allongement de l’espérance de vie, les femmes chinoises auront certainement plus de temps libre durant la retraite, nous nous demandons si un jour le mode de vie du 卒婚 [zu hun] émergera également en Chine, étant donné les nombreux points communs au niveau culturel entre les sociétés chinoise et japonaise.

Figure 3. Évolution de l’espérance de vie des femmes en Chine, en France et au Japon au cours des 20 dernières années

En revanche, nous n’avons trouvé aucune expression correspondant à ce néologisme dans les échantillons en français, ce qui signifie que la pratique de 卒婚 [zu hun] est encore peu connue en France, n’attirant ainsi pas assez l’attention de la presse. L’espérance de vie des femmes en France est très proche de celle du Japon (selon figure 3), alors que cette pratique est peu connue dans les pays européens ; c’est parce que les seniors en France n’hésitent pas à divorcer ou à se séparer. En effet, les statistiques montrent clairement que le nombre de divorces impliquant un homme ou une femme de plus de 60 ans a connu une tendance à la hausse au cours des 30 dernières années en France (voir figure 4). Cette tendance est également rapportée dans de nombreux articles de presse. Par exemple, Le Figaro indique que le nombre de personnes séparées âgées de 60 ans ou plus a presque doublé entre 2004 et 201412 ; RFI rapporte que divorcer au troisième, sinon au quatrième âge de la vie n’est plus un tabou pour les Français13. Un terme est même inventé pour désigner ce phénomène : « divorce gris ». Pour nous, quelle que soit la forme que prend la rupture avec son partenaire, qu’il s’agisse d’une séparation en forme de卒婚 [zu hun] ou d’un divorce tardif, c’est un signe que la compréhension des personnes âgées contemporaines concernant la relation entre le mariage et la vie a changé par rapport à leurs prédécesseurs.

Figure 4. Évolution du taux de divorce selon l’âge (Solaz [2021])

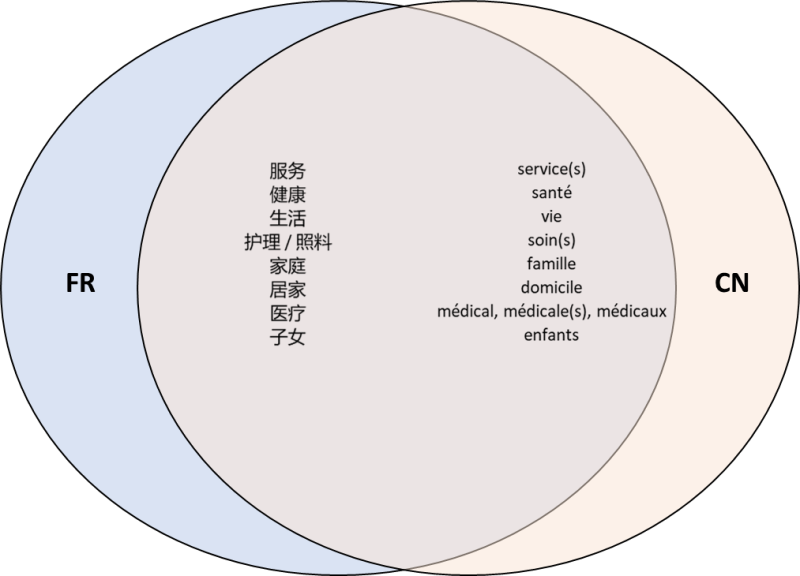

Outre la relation conjugale, la progéniture est un autre élément important dans les relations familiales. En effet, nous constatons que le mot « enfant » est bien plus fréquemment mentionné dans le corpus des deux langues par rapport à ceux désignant le conjoint ou le mariage (voir figure 5).

Figure 5. Comparaison de la mention des notions « enfant », « conjoint » et « mariage » dans le corpus des deux langues

En étudiant les articles mentionnant le mot « enfant », nous constatons que dans les deux pays, il existe des personnes âgées qui souffrent du fait de vieillir loin de leur descendance. À cet égard, la presse des deux pays diverge à nouveau dans l’emploi du vocabulaire. Nous avons facilement remarqué l’existence de ce problème en Chine, en raison de la fréquente mention du terme 空巢 [kong chao] (syndrome du nid vide, 615 occurrences) dans les échantillons en chinois. Par exemple, l’article « 近1.2亿独居和空巢老人 如何不让他们成为“被人遗忘的孤岛” » (« Près de 120 millions de personnes âgées vivant seules ou aux nids vides : comment éviter qu’elles ne deviennent des “îles oubliées” »), recueilli dans notre corpus, indique que les personnes âgées aux nids vides représentent la moitié du nombre total de personnes de 60 ans et plus en Chine, soit environ 120 millions de personnes âgées qui ne vivent pas à proximité de leurs enfants. En revanche, en ce qui concerne la France, bien que beaucoup de personnes âgées soient touchées par le problème de vieillir loin de leur descendance, la presse française n’évoque que très rarement le terme « nid vide » (seulement 2 occurrences). Les articles, recueillis dans notre corpus, « La solidarité générationnelle résiste encore à l’éloignement familial » et « Quand les parents vieillissent loin de leurs enfants », publiés par La Croix en 2018 et 2020 respectivement, rappellent qu’un bon nombre de personnes âgées en France sont obligées de compter sur elles-mêmes en raison de la distance géographique de résidence avec leurs enfants. Citant une étude menée en 2018 par l’Institut national d’études démographiques (Ined), les articles indiquent que si l’on considère comme « aidants potentiels » les seuls enfants adultes qui vivent suffisamment près de chez leurs vieux parents, 27,7 % des personnes âgées de 75 ans et plus en France vivent sans aidants familiaux.

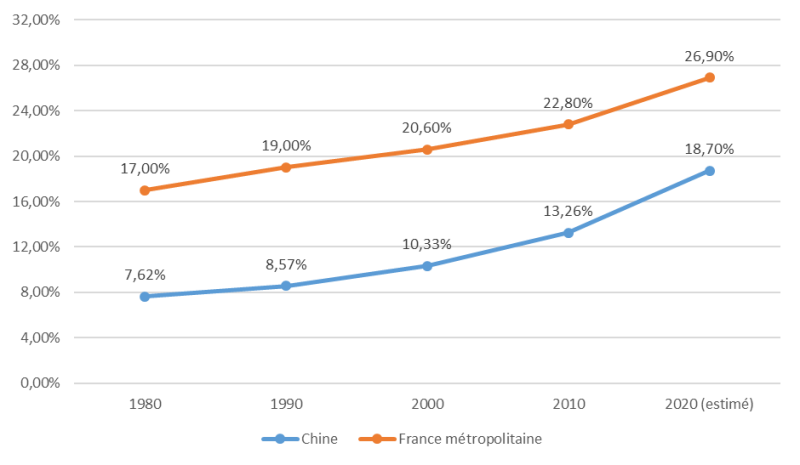

En outre, nous constatons que les appellations des seniors par les jeunes générations présentent passablement de différences dans les deux pays. En analysant les 107 occurrences des appellatifs 爷爷 [ye ye] (grand-père) et 奶奶 [nai nai] (grand-mère) dans les échantillons en chinois, nous constatons qu’elles peuvent être utilisées à la fois pour renvoyer à ses grands-parents biologiques, ou comme suffixes honorifiques lorsqu’on se réfère aux personnes âgées qui ne sont pas véritablement membres de sa famille (voir figure 7).

Figure 7. Désignations des appellatifs « grand-père » et « grand-mère » dans les échantillons en chinois

Nous avons tendance à considérer que l’extension de ces appellatifs en chinois est indissociable de l’antécédent culturel de la société chinoise profondément influencé par le confucianisme. Il y a plus de deux mille ans, le célèbre penseur chinois Mencius avait proposé l’idée d’honorer les personnes âgées des autres familles comme nous honorons les nôtres14. Au contraire, l’intégralité des 38 occurrences des appellatifs « grand-père » et « grand-mère » dans les échantillons en français concernent uniquement les grands-parents biologiques. Si l’utilisation de titres de parenté sur des personnes non apparentées est un geste d’amour universel, l’adoption de suffixes honorifiques différents en fonction de l’âge de l’interlocuteur risque cependant d’être considéré comme de l’âgisme, en fonction de la sensibilité de la culture concernée à cette question. À cet égard, l’approche française consistant à utiliser « monsieur » et « madame » comme appellatifs généraux de tous les adultes peut effectivement éviter ce problème. Dans la dernière section de cette étude, nous présenterons quelques différences entre la Chine et la France en ce qui concerne la dénomination des concepts liés aux personnes âgées, ainsi que les images des personnes âgées dans la presse des deux pays.

5. Image de la vieillesse et euphémismes

Au cours de l’identification et de l’analyse des mots clés pour chacun des thèmes mentionnés ci-dessus, nous avons remarqué une différence importante entre la Chine et la France dans la pratique de dénomination des concepts relatifs aux personnes âgées par le truchement d’euphémismes. En fait, nous constatons qu’en français, dans les dénominations formelles de concepts liés aux personnes âgées figure rarement explicitement le mot « vieux », ainsi dans les locutions précédemment mentionnées « université du troisième âge », « maison de retraite », « maintien à domicile », etc., qui contrastent fortement avec les expressions comparables en chinois 老年大学 [lao nian da xue], 养老院 [yang lao yuan], 居家养老 [ju jia yang lao]. Ces euphémismes se retrouvent également dans les expressions fréquemment employées par la presse française pour désigner les personnes âgées, telles que « séniors », « aînés », « retraités », etc. Il est relativement rare en français que les personnes âgées soient dénommées formellement « les vieux » ou « les vieilles personnes ».

En chinois, à l’inverse, nous ne voyons pas de restriction générale sur l’apparition du caractère 老 [lao] (vieux) lors de la dénomination de concepts ou d’objets relatifs aux personnes âgées, comme en témoignent les dénominations les plus courantes des personnes âgées en chinois 老人 [lao ren] (sens littéral : vieille personne) et 老年人 [lao nian ren] (sens littéral : personne de la vieillesse). De plus, en chinois, on utilise parfois intentionnellement le mot 老年 [lao nian] (sens littéral : vieillesse) pour souligner le lien entre le concept concerné et les personnes âgées. Les 67 occurrences de l’expression 老年痴呆症 [lao nian chi dai zheng] (sens littéral : démence de vieillesse)15 dans notre corpus constitue une preuve solide que des expressions qui risquent d’être considérées comme taboues en français peuvent néanmoins figurer dans un registre formel en chinois. La cause de cette divergence dans l’utilisation des unités lexicales entre les deux pays n’est pas que la langue chinoise manque de moyens pour exprimer par euphémisme la vieillesse. Au contraire, de même que la vieillesse, selon la tranche d’âge précise, est désignée en français par euphémisme comme « troisième âge », « quatrième âge » voire « cinquième âge », elle peut aussi être appelée par euphémisme花甲之年 [hua jia zhi nian], 古稀之年 [gu xi zhi nian] et 耄耋之年 [mao die zhi nian] en chinois. Au lieu de cela, nous avons tendance à considérer que ce sont les différentes images associées culturellement aux « personnes âgées » et au fait d’« être vieux » qui sont à l’origine de cette divergence. Plus précisément, nous parlons de la sensibilité culturelle des deux pays à l’« âgisme ».

Quels que soient les facteurs qui ont finalement entraîné l’âgisme, la nature discriminatoire de cette pratique va effectivement à l’encontre des normes morales de base dans la plupart des pays du monde. Ainsi, à l’instar de la lutte contre le racisme et le sexisme, lutter contre la discrimination fondée sur l’âge est devenu un élément politiquement correct dans des pays sensibles à la discrimination. Le changement de terminologie en est une concrétisation : des unités lexicales qui sont culturellement associées à une image négative et susceptibles de susciter des soupçons de discrimination, telles que « vieux », « vieille » et « vieillard » en français, sont ainsi remplacées dans le langage formel par celles dont la neutralité est exempte d’évaluation et de jugement selon le contexte. En effet, comme l’indique l’article « Dire la vieillesse et les vieux » (Trincaz, Puijalon & Humbert [2011]), les mots « vieux », « vieille » et « vieillard » sont tous dépréciés et associés à une image négative en français. Afin de pouvoir désigner les personnes âgées de manière plus neutre, la France s’investit dans la recherche d’expressions alternatives aux désignations des concepts relatifs à la vieillesse depuis 1983. La métaphore et la métonymie sont souvent utilisées à cette fin, comme en témoignent les expressions « la silver économie », « baby-boomers » ou « université du troisième âge ».

En revanche, nous supposons que le fait que le caractère 老 [lao] (vieux) ne soit pas intentionnellement évité dans les désignations de personnes âgées en chinois est très probablement dû aux influences du concept de hiérarchie basée sur l’âge façonné par le confucianisme, en raison duquel d’être considéré comme « vieux » ne signifie pas nécessairement le mépris dans le contexte culturel chinois. Le confucianisme est devenu l’idéologie orthodoxe et la philosophie d’État de l’ancienne Chine en 134 avant J.-C. sous l’administration de l’empereur Wu de la dynastie Han (Yao & Yao [2000 : 57]), dont la raison d’être était rarement remise en question jusqu’au début du xxe siècle (le Mouvement pour la nouvelle culture). Une des valeurs morales fondamentales du confucianisme est la « piété filiale », une vertu de respect et d’obéissance de ses propres parents et ancêtres, qui a engendré deux directives ultérieures régissant les relations interpersonnelles en dehors du contexte familial, à savoir : la hiérarchie fondée sur l’ancienneté et l’autorité du mentorat (Zhou [2008]). Bien que le confucianisme ne soit plus la base officielle en Chine contemporaine comme doctrine dominante pour administrer le pays, la « piété filiale » et ses règles dérivées exercent néanmoins une influence durable sur les modèles de comportement des Chinois. En effet, comme l’indiquent Chen et Chung [2022], la plupart des régions influencées par le confucianisme en Asie de l’Est accordent encore une grande importance à l’ancienneté (l’âge ou le nombre d’années de service dans une organisation). Les personnes d’une ancienneté supérieure bénéficient d’une liberté relative dans les nouvelles idées et la prise de décisions dans une interaction personnelle ou sociale. Le fait que le statut d’être « vieux » a été associé à des attributs positifs dans les interactions sociales, notamment l’autorité, la fiabilité, le respect des autres, a contribué à maintenir la connotation du caractère 老 [lao] à un champ neutre. Et ceci contrebalance certaines des images péjoratives qui sont associées à ce caractère en raison de l’âgisme avec les traits positifs qu’il possède traditionnellement, comme l’on peut le percevoir à partir des expressions telles que 老教授 [lao jiao shou] (vieux professeur) ou 老医生 [lao yi sheng] (vieux médecin), dans lesquelles le caractère marque la fiabilité et l’autorité de la personne désignée. Nous pensons que c’est également en raison de cette neutralité que l’expression alternative de la maladie d’Alzheimer 老年痴呆症 [lao nian chi dai zheng] a pu être utilisée dans le langage formel sans être vue comme potentiellement discriminatoire. Pourtant, comme l’âgisme ravage actuellement le marché de l’emploi en Chine, où les personnes de plus de 35 ans risquent d’être considérées comme « vieilles » pour certains postes (codeurs, enseignants d’université, voire fonctionnaires), on ne sait pas dans quelle direction la sensibilité culturelle des Chinois vis-à-vis de la vieillesse va évoluer en fin de compte. Peut-être qu’un jour à l’avenir, les mots composés du caractère 老 [lao] finiront par tomber en désuétude en chinois pour la dénomination des concepts liés aux personnes âgées, tout comme ce qui se passe en France aujourd’hui.

6. Conclusion

À travers cette étude, nous constatons que la presse tant chinoise que française accorde une grande attention à la vie, la santé, les relations sociales et familiales des personnes âgées. Sur le plan lexical, la Chine s’écarte cependant de la France dans la verbalisation de certains concepts et dans l’utilisation de certains mots spécifiques, notamment ceux indiquant la notion « vieux » : en chinois, non seulement le caractère 老 [lao] apparait fréquemment comme élément composant dans les dénominations des concepts relatifs aux personnes âgées, mais on n’évite pas intentionnellement d’utiliser les marques indiquant l’âge dans les appellatifs des personnes âgées. En revanche, en français, l’euphémisme est souvent choisi pour amoindrir l’indication de l’âge dans la désignation des concepts comparables. En outre, l’émergence des néologismes liés aux personnes âgées, tels que 享老 [xiang lao], 卒婚 [zu hun] ou « divorce gris », reflète l’apparition de certains nouveaux besoins ou problèmes ces dernières années chez les personnes âgées. Le phénomène linguistique est généralement associé à des facteurs sociaux ou historiques plus profonds, l’utilisation de la langue étant le reflet de la pensée de ses utilisateurs. En bref, les personnes âgées constituent un groupe spécial dans la société, qui a contribué durant leur jeunesse à la réalisation de la prospérité du pays, mais sont actuellement confrontées à divers obstacles dans la vie. La presse est en mesure de, et doit jouer son rôle pour appeler la société à prêter attention aux besoins des personnes âgées, afin que les problèmes liés au vieillissement de la société puissent être progressivement résolus de manière appropriée les uns après les autres.

![Figure 4. Évolution du taux de divorce selon l’âge (Solaz [2021])](docannexe/image/1171/img-4.png)