Les concours agonistiques (du grec ἀγών [agôn], lutte, concours, compétition) étaient un moment fort du monde grec antique : les plus connus, ceux d’Olympie, furent fondés, selon la tradition, en 776 av. J-C. et perdurèrent jusqu’au IVe siècle apr. J-C.

Des événements particuliers

Ces concours panhelléniques, dont les quatre principaux étaient ceux d’Olympie, de Delphes (tous les quatre ans), de Corinthe (Isthme) et de Némée (tous les deux ans), étaient des fêtes religieuses dédiées au dieu du sanctuaire dans lequel elles se déroulaient, et réservées aux hommes. Pour se rendre à ces concours, y participer et en revenir jusqu’à leur cité, les Grecs bénéficiaient d’une protection divine qui prenait la forme d’une trêve sacrée, annoncée par des envoyés spéciaux (théores), contraignant notamment à déposer les armes.

Une fois l’épreuve remportée, les athlètes pouvaient célébrer leur victoire ; à la fin de la période archaïque et au début de la période classique, il existe deux manières de fixer et pérenniser le souvenir de la victoire, deux types de mémoriaux – sources la plupart du temps étudiées séparément. D’un côté, les monuments au sens matériel du terme, c’est-à-dire les statues et autres types d’offrandes qui célèbrent par l’art plastique une victoire identifiée par une inscription de dédicace ; de l’autre, les monuments que sont les épinicies, ces odes de la lyrique chorale célébrant par la poésie l’excellence du vainqueur.

Gloire et corpus : deux remarques liminaires

Les concours agonistiques (du grec ἀγών [agôn], lutte, concours, compétition) étaient un moment fort du monde grec antique : les plus connus, ceux d’Olympie, furent fondés, selon la tradition, en 776 av. J-C. et perdurèrent jusqu’au IVe siècle apr. J-C.

Des événements particuliers

Ces concours panhelléniques, dont les quatre principaux étaient ceux d’Olympie, de Delphes (tous les quatre ans), de Corinthe (Isthme) et de Némée (tous les deux ans), étaient des fêtes religieuses dédiées au dieu du sanctuaire dans lequel elles se déroulaient, et réservées aux hommes. Pour se rendre à ces concours, y participer et en revenir jusqu’à leur cité, les Grecs bénéficiaient d’une protection divine qui prenait la forme d’une trêve sacrée, annoncée par des envoyés spéciaux (théores), contraignant notamment à déposer les armes.

Une fois l’épreuve remportée, les athlètes pouvaient célébrer leur victoire ; à la fin de la période archaïque et au début de la période classique, il existe deux manières de fixer et pérenniser le souvenir de la victoire, deux types de mémoriaux – sources la plupart du temps étudiées séparément. D’un côté, les monuments au sens matériel du terme, c’est-à-dire les statues et autres types d’offrandes qui célèbrent par l’art plastique une victoire identifiée par une inscription de dédicace ; de l’autre, les monuments que sont les épinicies, ces odes de la lyrique chorale célébrant par la poésie l’excellence du vainqueur.

Gloire et corpus : deux remarques liminaires

Les concours agonistiques n’étaient pas la promesse d’une riche récompense : le prix de la victoire était une couronne de feuillage (laurier ou olivier), qui n’avait donc aucune valeur matérielle mais qui constituait un capital symbolique1. Les prix matériels en jeu pour les concours en l’honneur de Patrocle au chant 23 de l’Iliade ou pour les ἀγῶνες θεματικοί (concours chrématites, où les récompenses étaient en numéraire) avaient certes une grande valeur économique, mais ne constituaient pas le facteur décisif : ces grands prix signifiaient que le concours avait été remporté par une personne riche et de haut rang et élevait ainsi le prestige à la fois du vainqueur et des organisateurs. Toujours est-il que les concours avec récompenses en argent n’ont pas cessé d’être dédaignés, et plus particulièrement à l’époque retenue pour cette étude : c’est le trait culturel de la compétition (agôn) qui était au fondement des concours athlétiques et musicaux2.

La conservation de ces monuments est le fait de critères : choix et classement des Alexandrins pour les odes de Pindare ; nature et durabilité des matériaux et sélection de Pausanias pour les sculptures. De plus, pour les sculptures, il faut se garder d’assimiler ce qui nous reste et ce que nous admirons le plus comme le haut de gamme de l’art grec : nous savons qu’au contraire les Grecs estimaient le plus ce dont nous n’avons plus de trace (peinture, chryséléphantin et bois)3. Enfin, il faut tenir compte du témoignage de Pausanias, cet auteur du IIe siècle apr. J-C., dans sa Périégèse – un guide touristique de la Grèce – comme d’une source archéologique4, avec les limites de sa sélection.

Concours, cité et société

La période retenue pour cette étude correspond au moment de formation des cités grecques, au passage de la cité archaïque – souvent décrite en terme de royauté ou tyrannie, avec une aristocratie dominant une paysannerie pauvre (où l’on reconnaît modèle de l’Ancien Régime) – à la cité classique, quant à elle présentée en termes de démocratie et de pouvoir du plus grand nombre (à partir du modèle, exceptionnel, d’Athènes)5. Si ce schéma de transition est aujourd’hui remis en cause, notamment au vu de la persistance de certains traits culturels – et au premier chef, cette culture de l’agôn, il est manifeste que c’est un moment de constitution ou reconstitution des sociétés (plus que des États / institutions), de réorganisation du tissu social, processus dans lequel la recherche du prestige qui entoure les concours panhelléniques et la célébration des victoires que les élites y remportent joue un rôle prépondérant.

Remporter une victoire agonistique constitue certes un exploit individuel, mais c’est surtout « faire honneur » à sa famille et montrer sa supériorité – celle de l’individu, celle de sa famille et plus généralement celle des élites, qui se considèrent comme naturellement aptes à gouverner la communauté. Le passage de la sphère privée à la sphère publique est évident, quoiqu’on ne sache guère ici où s’arrête précisément la sphère privée (individu ou famille) pour laisser place à la sphère publique (famille ou clan, communauté, cité). Les monuments qui célèbrent ces victoires permettent justement le passage de l’une à l’autre, c’est-à-dire la récupération par les communautés auxquelles appartient le vainqueur de la gloire de la victoire à ces concours prestigieux.

Je présenterai d’abord les modalités de célébration pour les cas les plus courants, où l’on observe clairement ce passage de l’exploit individuel à la gloire collective ; puis j’étudierai quelques cas plus complexes, en raison de la nature des épreuves et du statut public du vainqueur avant même sa victoire.

Le monument de la victoire : de l’exploit individuel à la gloire collective

L’exploit individuel dans la statuaire

De manière générale, pour les disciplines gymniques, c’est l’athlète lui-même qui était représenté, et pour les épreuves hippiques, le cheval (ou le char), le jockey (ou l’aurige) et peut-être le propriétaire1. Nous avons conservé très peu de statues et sommes donc contraints de partir des statuettes, conservées en plus grande quantité, pour fonder une étude de la statuaire, qui peut être complétée par celle des bases inscrites (avec vestiges de système d’attache des grandes statues) accompagnées du témoignage de Pausanias, quand nous avons des correspondances.

Dans l’ensemble, les statues donnent une bonne image de l’attitude que les athlètes pouvaient avoir avant, pendant et après leur exploit2. On remarque une évolution entre la fin de la période archaïque et le début de la période classique : le mouvement de l’athlète est d’abord limité à la jambe gauche en avant, à l’instar de ce que l’on trouve dans le type du « kouros3 », ce jeune homme nu consacré à toutes sortes de divinités partout en Grèce4 ; puis, au début du Ve siècle, les athlètes sont en mouvement vif, avec une représentation assez précise de leur action5, que ce soit pour le discobole amorçant son jet6 ou pour le coureur en armes, hoplitodrome7.

Des accessoires peuvent préciser la discipline de la victoire : les boxeurs peuvent être caractérisés par des lanières de cuir, les coureurs en armes par un casque et un bouclier, les vainqueurs au pentathle par un javelot ou un disque8. Enfin, certaines statues montrent les athlètes dans une attitude qui correspond au moment qui suit la victoire : la prière ou la libation9, qui veulent montrer la piété du vainqueur dans ces concours qui sont toujours une part du culte au dieu du sanctuaire.

À partir de ces différents exemples, l’on perçoit quelle pouvait être la variété des statues des athlètes victorieux, mais surtout l’on comprend que cette modalité de célébration de la victoire met l’accent sur l’individu et son exploit personnel, de la préparation physique nécessaire aux actes de piété pour remercier le dieu de la victoire remportée, en passant par l’exploit lui-même. Aucune place, ici, pour l’une ou l’autre des communautés dont le vainqueur fait partie.

L’inscription de dédicace : une réappropriation de la victoire

Dans les inscriptions de dédicace des statues, le vainqueur est toujours désigné par trois noms : son prénom, son patronyme (qui renvoie à sa famille) et le nom de sa cité d’origine10. Ces différents noms permettent de canaliser la victoire : en effet, si l’unité du corps civique pouvait tirer avantage des athlètes victorieux en les présentant comme des modèles afin que les citoyens s’identifient à leur cité, les athlètes étaient également des éléments individuels et issus de certaines familles, qui ne correspondaient pas forcément aux valeurs de la cité. Mentionner les trois noms du vainqueur permettait de toujours l’inclure dans le corps civique et de l’y réintégrer justement par sa victoire, comme dans cet exemple :

[Γέλων Δεινομένεος Γελῷ]ος : ἀνέθε̄κε.

Γλαυκίας : Αἰγινάτας : ἐ[π]οίε̄σε11. 2

« Gélon fils de Deinoménès de Géla fit la consécration.

Glaukias d’Égine l’exécuta. »

Cette insistance sur les origines (familiale et géographique) du vainqueur permettait aussi de glorifier la cité elle-même. La grande majorité des inscriptions de dédicace ont été trouvées dans les sanctuaires des concours et non pas dans les cités des vainqueurs. Pour la cité comme pour le vainqueur, avoir un monument mentionnant son nom à Olympie ou Delphes était la source d’une grande gloire et d’un prestige important. Les inscriptions montrent que le vainqueur a été en accord avec sa cité et a participé à la bonne réputation de sa patrie. Ainsi Philon de Corcyre, vainqueur en 500 et 496, dit simplement :

πατρὶς μὲν Κόρκυρα, Φίλων δ᾽ ὄνομ᾽, εἰμὶ δὲ Γλαύκου

υἱὸς καὶ νικῶ πὺξ δύ᾽ Ὀλυμπιάδας12.

« Ma patrie est Corcyre, Philon est mon nom, je suis le fils

de Glaucos et j’ai été vainqueur à la boxe deux fois à Olympie. »

La prépondérance de la patrie est manifeste, l’importance des noms, mis en valeur par la syntaxe elliptique et par leurs places dans les vers, est prégnante et le simple δύ(ο) (deux) évoque l’excellence de ce multiple vainqueur. Courte, cette inscription condense les éléments que d’autres inscriptions développent plus largement, comme celle qui concerne Ergotélès, vainqueur à Olympie en 472 et 464 (l’inscription date sans doute de 465) :

Ἐργοτέλης μ’ ἀνέθηκ[ε ὁ Φιλάνορος, ὃς δόλιχον δὶς]

Ἕλλανας νικῶν Πυθί[ωι ἐν τεμένει], 2

καὶ δύ’ Ὀλυμπιάδας, δ[ύο δ’ ἐν Νεμέαι τ’ Ἰσθμοῖ τε],

Ἱμέραι ἀθάνατον μν[ᾶμα ἐτέλεσσε πάτραι]13. 4

« Ergotélès, fils de Philanor, me consacra, lui qui a remporté deux

victoires au dolique14 des Grecs dans le sanctuaire pythien,

et deux aux concours olympiques, et deux à Némée et à l’Isthme,

il a procuré un souvenir immortel à sa patrie Himère. »

Court catalogue des victoires qui passe en revue les noms des quatre grands sanctuaires panhelléniques, nom du vainqueur, patronyme et explicite mention de la glorification que ses victoires permettent à sa patrie dans le dernier vers : le souvenir (μνᾶμα) en sera conservé, référence directe au mémorial que constituent la statue et sa base inscrite.

Les épinicies : famille et patrie par le mythe

Dans l’épinicie – ce chant « sur la victoire » –, le mythe occupe la plus grande place, au point que l’on ait souvent trouvé que c’était démesuré. Mais il a un rôle fonctionnel important pour la glorification de la famille ou de la cité-patrie, souvent des deux. Trois fonctions peuvent être identifiées, à partir de la 10e Pythique de Pindare, dédiée à Hippocléas de Thessalie, double vainqueur à Delphes en 498, glorifié par le récit des aventures de Persée et son accueil à la table des Hyperboréens : d’abord, le vainqueur pythionique est implicitement comparé, comme c’est souvent le cas, au héros mythique, c’est-à-dire, plus précisément, que l’excellence de leurs actions est comparable ; ensuite, la description du bonheur des Hyperboréens évoque peut-être le bonheur de la victoire agonistique ; enfin, et surtout, le choix de Persée, qui est un ancêtre d’Héraclès, permet la glorification de la famille du vainqueur, la famille des Aleuades, qui se réclamaient de la lignée des Héraclides.

Nous retrouvons des fonctions similaires dans la 6e Pythique, dédiée à Xénocratès d’Agrigente, vainqueur à Delphes en 490 : la geste d’Antiloque, qui se sacrifie pour son père Memnon, constitue un modèle de piété filiale que Thrasybule, fils du vainqueur Xénocrate, veut imiter en suivant la volonté de son père et en remportant pour lui la couronne pythique (s’il est vrai que c’est lui qui avait conduit le quadrige).

τῶν νῦν δὲ καὶ Θρασύβουλος 44

πατρῴαν μάλιστα πρὸς στάθμαν ἔβα,

πάτρῳ τ᾿ ἐπερχόμενος ἀγλαΐαν {ἔδειξεν} ἅπασαν15. 46

« Des hommes d’aujourd’hui, c’est Thrasybule

qui de la dévotion filiale est venu le plus près,

cherchant à égaler son oncle dans toute sorte de triomphe. »

Il est non seulement question de dévotion filiale mais aussi des exemples que le jeune Thrasybule trouve dans sa propre famille : son oncle, Théron, a remporté des victoires aux épreuves hippiques et constitue en cela un modèle à suivre. La famille qui est ici glorifiée est une famille réduite et sont surtout mentionnés les individus contemporains. La célébration de la famille à qui revient cette victoire ne passe pas par le rappel d’un glorieux passé mythique mais par celui des victoires déjà remportées dans la famille.

Au contraire, pour d’autres vainqueurs, une lignée presque directe est établie entre le héros mythique et le vainqueur, particulièrement quand ce vainqueur a une situation exceptionnelle dans sa cité. C’est le cas de la 4e Pythique, consacrée à la victoire au quadrige d’Arcésilas de Cyrène, dans laquelle Pindare a choisi le mythe des Argonautes : cela lui permet de raconter les origines du palais de Cyrène, qui remontent à l’un des compagnons de Jason, Euphamos, fils de Poseidon, qui s’unit à Malaché lors de leur escale à Lemnos. Ce développement, le plus long de toutes les odes de Pindare, célèbre Arcésilas grâce aux aventures de ses ancêtres mythiques.

Tout le lien entre Jason et Arcésilas est mis à jour dans la onzième section : Pindare raconte les exploits de Jason, qui lui permettent de se rendre maître de la Toison d’or, et présente ainsi le vainqueur de Cyrène :

μακρά μοι νεῖσθαι κατ᾿ ἀμαξιτόν· ὥρα

γὰρ συνάπτει καί τινα

οἶμον ἴσαμι βραχύν· πολ- 248

λοῖσι δ᾿ ἅγημαι σοφίας ἑτέροις.

κτεῖνε μὲν γλαυκῶπα τέχναις ποικιλόνωτον ὄφιν,

ὦ Ἀρκεσίλα, κλέψεν τε Μήδειαν σὺν αὐ- 250

τᾷ, τὰν Πελίαοφονόν16·

« Trop long pour moi le retour par la grande route : l’heure

en effet presse ; et je connais

une voie courte. Pour beaucoup

d’autres je suis un guide en matière d’art.

Il tua par sa ruse le serpent aux yeux glauques et au dos tacheté, ô Arcésilas, et emporta Médée avec

son consentement, la meurtrière de Pélias. »

Au-delà de la métaphore narrative et de la satisfaction de Pindare pour son propre travail, l’apostrophe à Arcésilas permet de montrer que Pindare n’oublie pas son patron et que l’histoire est en lien avec lui : sa position entre Jason et Médée l’intègre, pour ainsi dire, au récit. Tout est ainsi dirigé vers le vainqueur dont l’ode célèbre la victoire : les aventures des Argonautes ne sont pas développées pour elles-mêmes mais seulement dans la mesure où, par leur ampleur et la virtuosité du poète à en faire le récit, elles permettent une glorification exceptionnelle d’Arcésilas puisqu’il est un descendant de l’un des compagnons de Jason17.

D’autre part, le mythe peut servir la glorification de la patrie du vainqueur. Toujours pour Arcésilas, dans la 5e Pythique, c’est encore l’histoire de Cyrène qui est racontée mais plus précisément autour de la figure d’Aristote-Battos, le fondateur moins lointain qu’Euphamos – et c’est la patrie sous l’aspect d’une lignée de souverains qui est célébrée18. Dans la 1ère Pythique, le mythe joue sur un lien géographique : le récit des origines de la ville d’Etna (dans la quatrième triade) et le mythe de Typhon enfermé sous ce mont soulignent l’importance de la patrie dont se réclame Hiéron pour cette victoire. La 12e Pythique entretient des liens multiples : le mythe est plus précisément en lien avec la discipline du vainqueur, un aulète. Pindare expose en effet le mythe de la création de la musique, au détour de l’histoire de Persée. Mais la cité du vainqueur, Agrigente, fait bien l’objet d’une invocation à l’ouverture de l’ode : Agrigente est identifiée au dieu-fleuve qui porte le même nom (Akragas) et est désignée comme la résidence de Perséphone (Φερσεφόνας ἕδος19). Enfin, la 7e Pythique, en l’honneur de l’Athénien Mégaclès, s’ouvre sur une magistrale apostrophe à la cité d’Athènes, glorifiée tout au long de l’ode, dans une célébration qui se porte également et parallèlement sur la famille des Alcméonides : Κάλλιστον αἱ μεγαλοπόλιες Ἀθᾶναι / προοίμιον20, « Athènes la grande cité, le plus beau des préludes… »

L’étude de la représentation à l’œuvre dans les monuments agonistiques, tant sculptures qu’épinicies21, met en évidence la complémentarité de ces deux types de mémoriaux, possible justement grâce à leurs différences. L’excellence (ἀρεταί) physique et la richesse individuelle sont l’objet des statues, à travers la figuration de l’acte de la victoire lui-même ; de l’autre côté, le mythe de l’épinicie constitue une allégorie de l’exploit athlétique et rappelle presque toujours la noble et héroïque ascendance des familles et des patries des vainqueurs, pour replacer la victoire dans une communauté de grands hommes, comme le fait déjà l’inscription de dédicace des statues22.

Mais pour certains vainqueurs, ce passage de la sphère privée à la sphère publique par l’intermédiaire des monuments est plus complexe, voire biaisé.

Brouillage des sphères : personnalités publiques et victoires agonistiques

Les Diagorides

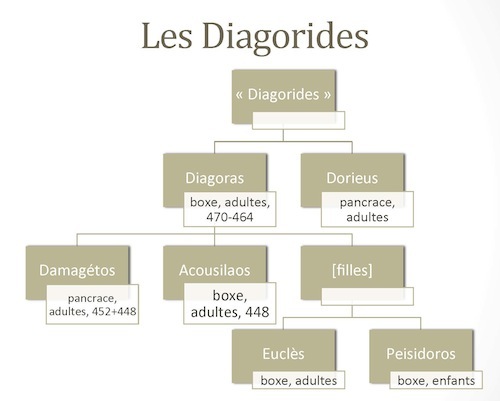

Ceux qu’on appelle « les Diagorides » (fig. 1) sont une dynastie d’athlètes à succès de Rhodes, dont le premier membre, Diagoras, fut périodonique1 à la boxe entre 470 et 464. Son frère Dorieus gagna l’épreuve du pancrace ; ses fils, Damagétos au pancrace et Acousilaos à la boxe, s’illustrèrent respectivement en 452/448 et 448 ; ses petits-fils, enfin, Euclès et Peisidoros, remportèrent les épreuves de boxe (adultes pour le premier, enfants pour le second). Leurs victoires furent célébrées des deux manières que j’ai présentées : les victoires de Diagoras firent l’objet d’une épinicie de Pindare (7e Olympique) en 464, à la fin de sa carrière – le texte de l’ode fut gravé, selon la tradition2, en lettres d’or sur le temple d’Athéna Lindia à Rhodes – ; mais surtout les victoires des Diagorides furent commémorées par des statues dans le sanctuaire d’Olympie.

Fig. 1 Les Diagorides Arbre généalogique de la famille de Diagoras de Rhodes

Auteur N. Genis.

Les bases inscrites qui ont été retrouvées3 montrent que les statues des Diagorides n’appartenaient pas à une base unique, mais à plusieurs bases, réalisées dans des matériaux différents. Les statues ont donc vraisemblablement été consacrées à des moments successifs, et celle de Diagoras a dû être commandée par ses enfants ou petits-enfants. Les inscriptions retrouvées datent, au plus tôt, de la deuxième moitié du IVe siècle ou du début du IIIe siècle (critères paléographiques notamment) : cela correspond sans doute à une phase de restauration de l’ensemble monumental et peut-être aussi à sa réorganisation (Pausanias et Aristote ne citent pas les statues dans le même ordre4). Les descendants de Diagoras continuaient donc d’entretenir ces statues bien longtemps après les victoires5.

L’ensemble ne devint un monument familial que par agrégation successive et cela témoigne de la volonté des enfants et petits-enfants de Diagoras de se rattacher aux succès de leur grand-père et de leurs oncles pour renforcer leur propre gloire et forger ainsi « l’image d’une continuité dynastique en dehors du cadre traditionnel de l’oikos6. » Ce dépassement du cadre de la famille au sens réduit montre que les Diagorides ne sont pas seulement une dynastie d’athlètes, mais comptent parmi leurs membres de grands hommes de Rhodes. La participation aux concours panhelléniques n’était pas leur seul objectif et était principalement le moyen de conforter une position manifestement privilégiée dans la communauté rhodienne et d’asseoir un prestige parmi la clientèle du sanctuaire d’Olympie (Sparte et la Grande Grèce en particulier).

Pour ces individus et cette « dynastie », la victoire elle-même, si elle engage bel et bien une performance individuelle et privée, relève déjà de la sphère publique, puisqu’elle dépasse l’individu et sa famille dans son fondement. La position sociale de Diagoras puis de ses descendants interdit une victoire qui serait purement personnelle et fait de cette participation aux concours un acte public, presque politique, dans l’accroissement du prestige de cette élite rhodienne aux yeux de leur cité ainsi qu’à ceux de la communauté panhellénique.

Hiéron de Syracuse

Hiéron, tyran de Syracuse, multiple vainqueur aux épreuves hippiques, présente un double problème : celui de la représentation des épreuves hippiques et du vainqueur ; et celui du statut de Hiéron et donc de sa victoire.

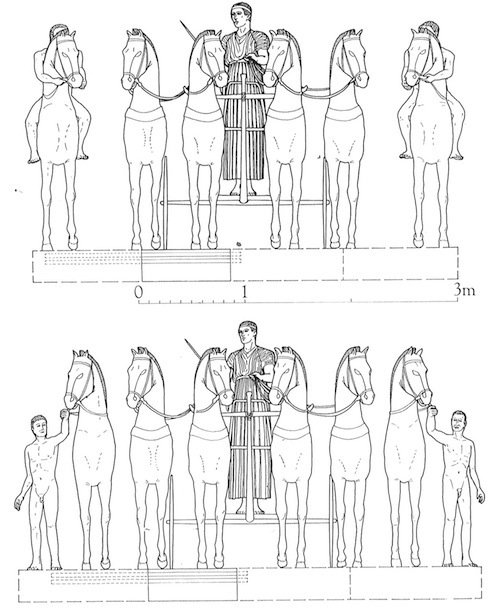

La consécration de monuments équestres présente des traits similaires aux autres statues, à la fois dans leur facture et dans leurs attributs. L’étude précise des restes du monument équestre de Hiéron à Delphes montre que le modelé musculaire du corps des chevaux n’a rien à envier à celui des plus beaux athlètes. Dans la fiction narrative du groupe équestre, c’est le quadrige victorieux qui est représenté dans l’action de sa victoire ; pourtant, nulle trace de fatigue, d’effort, que ce soit du côté des chevaux ou, surtout, de celui de l’aurige (le cocher). Ces éléments visent à montrer l’excellence de l’équipage, qui est le moyen de la victoire : il faut noter que pour les épreuves hippiques, le vainqueur est le propriétaire de l’attelage, en aucun cas l’aurige (qui n’est qu’un employé, un outil de la victoire). Ces choix de représentation, tout à fait habituels, nous éloignent pour ces épreuves hippiques du cadre victoire individuelle / célébration collective : la victoire est indubitablement liée à la richesse du propriétaire, qui a les moyens de nourrir et d’entretenir chevaux et attelage (ἱπποτροφία) – donc un propriétaire déjà en vue dans sa cité.

L’une des questions qui ont animé la critique et la recherche sur ce sujet est celle de la présence ou de l’absence du propriétaire aux côtés de l’aurige. La plupart des restitutions (fig. 2) ne font pas figurer le propriétaire à côté du char ; mais certains commentateurs7 pensent qu’il devait y figurer, accentuant la nature et le but du monument : montrer la richesse du propriétaire victorieux, à la fois par cette victoire onéreuse et par la démonstration de la richesse en consacrant ce grand monument.

Fig. 2 Restitutions du monument équestre de Hiéron à Delphes8

Hiéron remporta huit victoires à Olympie et Delphes9 ; Gélon, tyran de Géla, son frère, remporta également une victoire à la course de chars à Olympie en 488 et consacra pour cette victoire un monument similaire à celui de Hiéron à Delphes, dont Pausanias nous donne une description précise et dans lequel on trouve Gélon lui-même à côté de son char10. Les victoires de Hiéron seront aussi célébrées par des odes : Pindare lui en consacre quatre, Bacchylide trois11 – ce qui témoigne d’un lien privilégié entre les poètes et le tyran, qui dépasse la relation habituelle entre le commanditaire d’une ode et le poète.

Fig. 3 L’aurige de Delphes, Statue en bronze, ronde-bosse, h. 1, 80 m.

Auteur N. Genis.

Il y eut vraisemblablement deux monuments commémorant les victoires de Hiéron : un à Olympie, sur lequel nous renseigne le témoignage de Pausanias12, et un à Delphes, dont nous avons retrouvé le morceau de bravoure, l’Aurige (fig. 3). Tous ces monuments (odes et sculptures) montrent déjà en eux-mêmes la richesse de ce personnage, qui s’explique par sa position sociale et politique éminente, traits qui empêchent de faire de lui un vainqueur individuel ; bien au contraire, Hiéron vient chercher à Delphes un surcroît de prestige, tant auprès de ses concitoyens-sujets (qui ont fait le déplacement ou qui pourront entendre l’une ou l’autre des odes exécutés à Syracuse13) qu’auprès d’une communauté internationale.

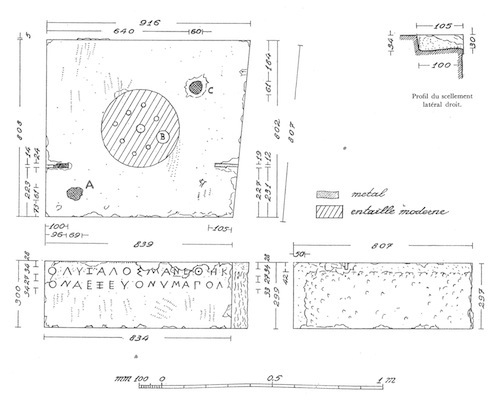

Fig. 4 Base inscrite de l’aurige14

Ce débordement du privé sur le public est particulièrement sensible dans l’inscription de dédicace du monument représentant le quadrige victorieux. Hiéron n’eut pas le temps de mener à bien son entreprise monumentale : c’est son fils Deinoménès qui consacra le monument d’Olympie et Polyzalos, son frère et successeur à Géla, celui de Delphes. L’inscription du monument offert à Apollon se présente sur deux lignes, la première ayant subi une rasura (un effacement) pour réécrire une autre version ; il est malgré tout possible de déchiffrer les deux versions (fig. 4).

1ère rédaction (474)

[μνᾶμα Πολύζαλός με Γ]έλας ἀνέ[θ]εκε[ν] ἀ[ν]άσσ[ον],

[hυιὸς Δεινομένεος, τ]ὸν ἄεξ’, εὐόνυμ’ Ἄπολλ̣[ον].

« Polyzalos, souverain de Géla, me consacra comme monument,

lui fils de Deinoménès, qu’il grandit, glorieux Apollon. »

2e rédaction (466)

[νικάσας ἵπποισι Π]ολύζαλός μ’ ἀνέθηκ[ε(ν) – – –]

« Vainqueur à la course des chevaux, Polyzalos me consacra … »

Tant que la tyrannie durait, les tyrans – en bons tyrans15 – avaient intérêt à montrer à leurs sujets qu’ils se chargeaient de faire rayonner le renom de la Sicile et de ses cités importantes, à travers des activités à grand prestige qui rappelaient les valeurs héroïques : ainsi Hiéron diffusa l’image de sa victoire sur des monnaies16. Mais une fois la tyrannie renversée, il faut effacer son souvenir, sans pour autant se priver de celui des victoires des grands hommes de la cité, fussent-ils d’anciens tyrans.

Leurs victoires ne furent à aucun moment des victoires individuelles, relevant de la sphère privée : la sphère publique était immédiatement en jeu du fait de leur statut et du rôle de leur présence dans les sanctuaires ; et lors de la récupération de leurs victoires, c’est encore la sphère publique qui est concernée dans la construction d’une mémoire collective des hauts faits des citoyens de la cité.

Conclusion : comment délimiter les sphères ?

À mon sens, cette tentative d’appliquer des concepts de la sociologie et de l’histoire moderne et contemporaine à l’histoire ancienne se révèle fructueuse : d’abord parce que ces notions d’espace public, de sphères privée / publique correspondent bien à une réalité dans l’Antiquité ; ensuite parce qu’elles permettent de porter un regard nouveau sur des sources (textuelles et archéologiques) bien connues et qui trouvent ici des significations plus précises pour l’histoire sociale ; enfin parce que l’étude de ces victoires aux concours athlétiques apporte la matière pour définir et préciser ces concepts dans le cadre de l’histoire ancienne.

Le plus crucial reste sans doute la définition, ou plutôt la délimitation, des sphères publique et privée. Je crois que c’est là tout l’enjeu de ces monuments commémorant des victoires agonistiques : si l’individu occupe une place de choix, les communautés sont rapidement concernées, ne serait-ce qu’à cause des lieux de ces concours et de leur célébration – les sanctuaires panhelléniques sont des « hyper-espaces publics », où la publicité et la représentation sont permanentes, et les cités des vainqueurs offrent également des temps et des espaces pour la commémoration des victoires afin de se les approprier.

Pour finir, je soulignerai que l’étude de ces monuments en terme de public/privé, d’individuel/collectif, permet de mieux cerner la réalité sociale des vainqueurs et de ces pratiques agonistiques. Comme le dit Alain Duplouy, les concours panhelléniques sont l’un des « modes de reconnaissance sociale0 » que les élites utilisaient pour accroître et conforter leur prestige, pour faire des individus qu’ils étaient des personnalités publiques capables de diriger la cité ou d’influer sur sa politique, pour transformer leurs exploits privés (de leur richesse à leur excellence physique) en souvenirs publics et collectifs.