Du 1er juin au 9 juillet 2012, le Centre de documentation et d’archives des œuvres pontificales missionnaires (12 rue Sala, Lyon, 69002) a accueilli une exposition d’histoire et de bande dessinée intitulée « Le Missionnaire, héros de BD ». Il était assez logique qu’une telle exposition fût accueillie entre les murs de ce centre spécialisé dans l’histoire des Missions ad extra et de leur évolution contemporaine.

Fig. 1 : Inauguration de l’exposition, présentation par Ph. Delisle

On y découvrait que l’aumônier à la barbe et à la soutane blanches fut une figure récurrente des publications de la presse enfantine belge, puis française, des années 1930-1950, alors dirigée par les milieux catholiques. Au-delà, par la confrontation de ces œuvres pour la jeunesse avec les sources de l’imagerie catholique traditionnelle, l’exposition proposait d’apprécier par l’image les contours d’un imaginaire catholique outre-marin du milieu du xxe siècle.

Son commissaire, Philippe Delisle, professeur d’histoire contemporaine à l’Université Jean Moulin Lyon 3, est en effet spécialiste des missions catholiques dans l’espace caribéen et guyanais. Engagé depuis quelques années dans une réflexion sur la bande dessinée de manière globale, et plus particulièrement sur ses liens avec la religion catholique, Philippe Delisle présente dans cette exposition une partie de ses observations, par ailleurs développées dans une série d’ouvrages publiés chez Karthala1.

Parcours de l’exposition

L’exposition se composait de trois salles. La première nous introduisait au sujet par une mise en contexte générale et par une présentation d’exemplaires originaux de revues et ouvrages d’époque. Surtout, l’affichage de planches originales du Xavier de Pierre Defoux et du Charles de Foucault de Jijé2 permettait, d’emblée, de marier avantageusement le propos universitaire à la contemplation d’authentiques pièces d’art.

La seconde salle déclinait les différentes caractéristiques des figures missionnaires, exprimées dans les intitulés des panneaux (« Barbe et soutane blanche », « La visite à la mission », « Un aventurier intrépide », « Des figures historiques “belgo-françaises” »). Le dialogue iconographique était enrichi de photographies, affiches coloniales et gravures, venant faire écho aux reproductions de planches de Fernand Dineur, de Bob de Moor et d’Eddy Paape3. On pouvait ainsi apprécier au passage les coïncidences et les originalités de style entre ces dessinateurs belges qui ont marqué de leur nom « l’âge d’or » de la BD franco-belge.

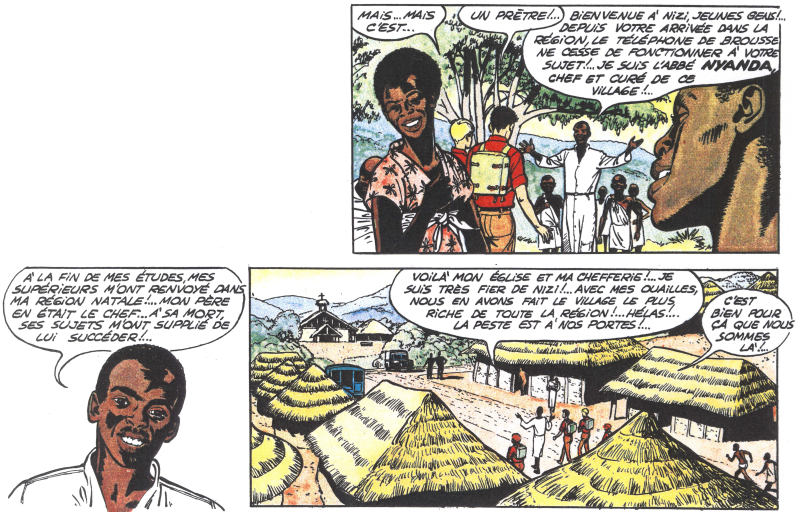

Une troisième salle – allongée à propos – commente l’évolution des représentations « vers une relation plus horizontale » : à partir des années 1960, le missionnaire cesse d’apparaître comme un « père civilisateur », mais fait figure de compagnon spirituel de ses égaux convertis. Une dimension humaniste, certes timidement représentée, dont on trouve les signes dans l’œuvre de Jijé ainsi que, plus tard, chez Jean-Michel Charlier et sa patrouille des Castors (« De la mission à la collaboration avec les Églises du Sud »).

Fig. 2 : D’une relation verticale…

Octave Joly et Ramboux, « Les belles histoires de l’Oncle Paul. Robe noire découvre le pays de l’or », Spirou, n° 1436, octobre 1965, p. 38.

Fig. 3 : …à une relation davantage horizontale

Mitacq et Jean-Michel Charlier, La patrouille des castors. Le pays de la mort, 1972, pl. 37, Dupuis.

Cette mise en perspective historique permettait d’observer comment l’iconographie catholique traditionnelle fut réemployée dans cet art dynamique qu’est la Bande Dessinée belge du xxe siècle, mais aussi comment un certain imaginaire colonial catholique a sensiblement évolué au tournant des décolonisations des années 1950.

Un mariage réussi d’art et de pédagogie

La multiplication des supports animait la visite : un mannequin en tenue de missionnaire et une version africaine de Tintin en statuette surprenaient sans désamorcer le sérieux du propos. On pouvait y voir un évident souci de pédagogie, ce qui transparaissait également dans l’écriture claire des panneaux et la scénographie équilibrée des salles.

Fig. 4 : Exemple de la diversité des supports présentés

Destinée à un public large, l’exposition s’est donné les moyens de s’adresser aux novices en histoire religieuse comme en bande dessinée. À l’appui de cette démarche didactique, deux conférences de spécialistes furent d’ailleurs organisées afin d’approfondir différents points de l’exposition4.

Parmi les nombreux intérêts de la manifestation, il faut souligner la présentation de pièces éditoriales rares issues des collections personnelles de Philippe Delisle ainsi que des fonds du Centre religieux d’information et d’analyse de la Bande Dessinée (CRIABD). Surtout, l’exposition bénéficia de la présence exceptionnelle de planches originales d’auteurs, parmi lesquels l’un des principaux maîtres de la BD franco-belge du xxe siècle : Jijé. Joseph Gillain, de son vrai nom, est en effet reconnu comme l’un des fondateurs du style de l’école de Marcinelle, cultivé dans les pages du Journal de Spirou de Jean Dupuis à compter des années 1940. Brièvement dessinateur du célèbre groom, père du personnage de Fantasio, il demeure l’un des mentors d’une génération de grands noms de la BD européenne du second xxe siècle, comme Morris (Lucky Luke), André Franquin (Gaston Lagaffe) ou encore Jean Giraud/Moebius (L’Incal, Arzach)5.

Fig. 5 : Original de Jijé paru en 1959 en couverture de Spirou.

Collection François Deneyer.

Les planches originales de son Charles de Foucault, prêtées par François Deneyer, le directeur de la Maison de la BD de Bruxelles, donnent sans conteste une plus-value esthétique décisive qui fit de cette exposition un évènement artistique en soi. Évènement dont on ne peut que souhaiter qu’il trouve à se produire en d’autres lieux, comme c’est le souhait des organisateurs. Une exposition est déjà prévue à Angoulême, au moment du festival, et une autre est envisagée à La Rochelle.

Quelques absences remarquables

Tintin, captif de Moulinsart, brille par son absence. En effet, la figure stéréotypée du missionnaire qui existe aujourd’hui dans les esprits d’un grand nombre de francophones vient directement d’un album important : Tintin au Congo. Cet album qui est, encore aujourd’hui, l’un des plus vendus de l’ensemble de la série, présente en effet un missionnaire dont la figure a marqué de nombreuses générations. Hélas, en raison de la gestion infiniment restrictive du patrimoine d’Hergé par les éditions Moulinsart, il était inutile de chercher le reporter du Petit Vingtième dans les locaux de la rue Sala. La figure tutélaire de ce missionnaire hergéen flottait néanmoins sur toute l’exposition, jusque dans l’affiche de cette dernière. Dessinée par Philippe Delisle lui-même, elle présentait un missionnaire stéréotypé qui, si ce n’était la barbe, rappellerait furieusement un certain Tintin.

Autre absente : la Bande Dessinée contemporaine. Aucune des bandes dessinées présentées n’est postérieure au début des années 1970. Cette absence est à déplorer, tant la BD francophone connaît depuis une vingtaine d’années un second âge d’or, complexe, mais extrêmement intéressant. L’absence de la figure d’Odilon Verjus, personnage à succès de la BD contemporaine, est ainsi étonnante. Néanmoins, pour ceux qui souhaiteraient combler cette lacune, on ne peut que renvoyer au dernier ouvrage de Philippe Delisle qui consacre une partie entière de son travail à la postérité de la figure du missionnaire6.

Enfin, la Bande Dessinée anticléricale, particulièrement vivace depuis la fin des années 1960, fit également défaut à cette exposition, qui souffre en définitive de l’absence du versant critique. Une partialité de fait qui s’explique avant tout par le choix, revendiqué dans le titre de l’évènement, de ne présenter qu’une vision partielle de la figure du missionnaire : celle du « héros de BD ». Pour obtenir quelques informations sur une vision plus négative du missionnaire, se référer également au dernier ouvrage de Philippe Delisle7.

Actualité de la recherche lyonnaise

Nous voudrions profiter de ces quelques pages pour dresser un état des lieux de l’actualité de la recherche lyonnaise sur le thème « Histoire et Bande Dessinée ».

Philippe Delisle, pionnier en la matière, a initié le mouvement en proposant non seulement différents cours de méthodologie d’analyse de la Bande Dessinée à ses élèves de l’Université Lyon 3, mais en animant également des Master Class, ouvertes à ses étudiants et, plus globalement, aux amateurs lyonnais de Bande Dessinée. Ainsi, le 5 décembre 2011, l’Université Lyon 2 a accueilli Enki Bilal et Pierre Christin, auteurs décisifs qui, en deux albums publiés au tournant des années 19808, firent basculer la Bande Dessinée du monde de la littérature enfantine à celui de l’âge adulte, permettant au Neuvième Art d’obtenir ses lettres patentes pour décrire avec sérieux le monde contemporain. De la même façon, Lyon 2 a accueilli le 17 janvier 2013 Philippe Delaby9, dessinateur notamment de Murena, une série historique rigoureuse et haletante se déroulant au sein de la Rome antique, qui connaît un très grand succès, tant critique que public. Ce cycle de rencontres a été mis en place grâce à Olivier Christin, professeur à l’Université de Neuchâtel, avec la collaboration de l’éditeur Dargaud.

Au sein de l’École Normale Supérieure de Lyon, le laboratoire junior10 Imag’His a intégré la Bande Dessinée dans ses objets de recherche sur les enjeux contemporains liant les formes d’imagination et de représentation de l’Histoire. Le 20 juin 2012, l’amphithéâtre René Descartes de l’ENS de Lyon accueillit ainsi une journée d’études consacrée aux rapports entre Histoire et Bande Dessinée11. L’évènement a permis de faire se rencontrer étudiants, historiens (parmi lesquels Philippe Delisle et Laurent Regard, membres du LARHRA), et auteurs de bandes dessinées : Frank Giroud (scénariste d’Azrayen’12 et de la série Le Décalogue, ancien élève de l’École des Chartes et agrégé d’Histoire), et Emmanuel Guibert (co-auteur du Photographe et d’une biographie magistrale d’un Américain du XXe siècle, Alan Cope13) étaient invités à venir dialoguer ouvertement de thèmes aussi variés que celui de l’utilisation de la documentation historique, de l’engagement face à l’histoire ou encore du mariage délicat entre fiction et réalité. Cette journée fut un succès, et le public vint nombreux pour écouter débattre ces deux orateurs de talent.

Afin d’accentuer cette dynamique universitaire, un nouveau laboratoire junior, nommé « Sciences Dessinées », devrait voir le jour fin 2012. Son ambition est d’étudier la manière dont la Bande Dessinée utilise ou est utilisée par différentes sciences. Il s’agira de s’intéresser à l’Histoire, mais également à la Sociologie, à la Géographie, à la Philosophie, aux Sciences de l’Éducation, aux Sciences de la Nature, etc.

En guise de propédeutique à ce projet, le 10 octobre 2012, une nouvelle journée d’études lyonnaise s’est tenue dans le cadre du festival « Lumières à l’ENS »14. Intitulée « Le Siècle des Lumières dans la Bande Dessinée », elle a réuni plusieurs historiens du LARHRA (Paul Chopelin, Philippe Delisle et Philippe Martin) autour de la question de l’évolution de la représentation du xviiie siècle en bandes dessinées. Les artistes étaient invités à passer une fois encore le seuil de l’Université, représentés en cette journée par Patrice Pellerin, auteur de la série L’Épervier15, venu dialoguer avec chercheurs et étudiants.

Il faut enfin préciser que cette ébullition universitaire lyonnaise n’est que le versant scientifique d’une dynamique plus vaste dans l’agglomération, initiée par le travail du Lyon BD Festival. En seulement sept années d’existence, il est devenu l’un des évènements BD les plus dynamiques de France (après Angoulême et Quai des Bulles, à Saint Malo) grâce à l’ambition de ses organisateurs. Désireux d’inscrire son action dans la durée, le Festival souhaite en effet devenir la plaque-tournante de la vie du Neuvième Art en Rhône-Alpes, en soutenant notamment par son réseau d’auteurs et de communicants toutes les manifestations régionales liées à la Bande Dessinée. De plus, à l’occasion de l’édition 2012, la journée destinée aux professionnels, qui se tient traditionnellement la veille du Festival public16, fut ouverte aux chercheurs lyonnais, selon le souhait de ses organisateurs, Matthieu Diez et Antoine Guillaume. Pour inaugurer ce nouvel espace de dialogue extra-Université, P. Delisle, accompagné du dessinateur Jean-Claude Fournier17, proposa une table-ronde intitulée « Spirou, un héros belge à la conquête de l’hexagone ». Les auteurs du présent article animèrent, quant à eux, une seconde table-ronde portant sur la question de la représentation de l’Histoire et de l’engagement dans la Bande Dessinée, en la compagnie du scénariste Kris auteur notamment de la série Notre-Mère-la-Guerre ou d’Un Homme est mort18, qui a suivi, lui aussi, des études d’histoire et qui propose dans ses ouvrages une approche aussi documentée que réfléchie de l’Histoire. Ce dialogue entre universitaires, auteurs et professionnels du monde de la Bande Dessinée fut extrêmement enrichissant et cette première expérience devrait être renouvelée et étoffée dans les années à venir.

Force est donc de constater la multiplicité et le dynamisme des mouvements lyonnais de réflexion sur les liens entre Histoire et Bande Dessinée. Gageons que cette réflexion, encore jeune et balbutiante, saura se développer et contribuer à faire de Lyon un nouveau centre de la bulle, une nouvelle capitale des cases.