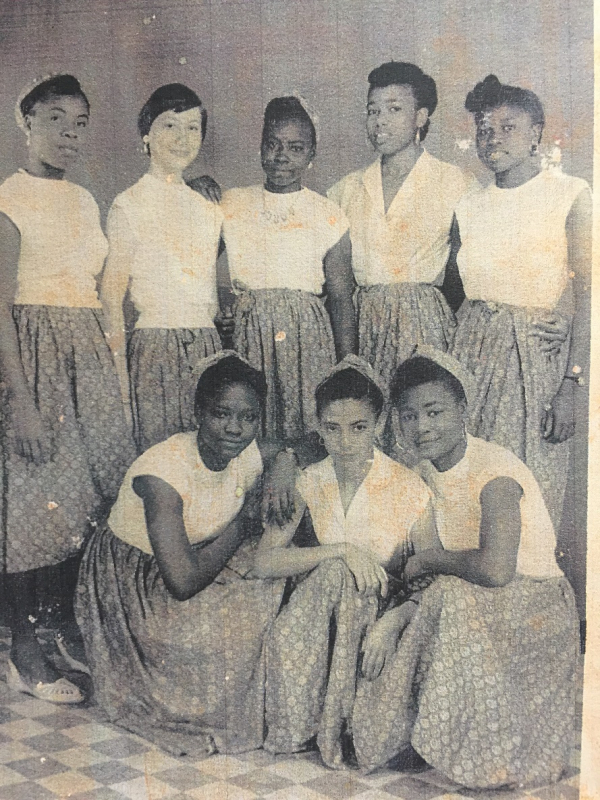

Groupe d’élèves du collègue moderne de jeunes filles de Bamako dans les années1950

Archives privées de Mme Tamaro Touré confiées à P. Barthélémy

Créée en 2005, l’équipe « Genre et sociétés » du LARHRA ne plaçait guère, à ses débuts, les questions coloniales au cœur de ses préoccupations. Ses fondatrices – Anne-Marie Sohn, Sylvie Schweitzer – étudiaient l’histoire sociale des femmes en France. Malgré l’abondance des recherches en anglais sur le sujet, on ne se posait pas, ou rarement à l’époque en France, la question de la dimension impériale de l’histoire nationale. C’est au travers des travaux menés sur les missions catholiques – en particulier par Claude Prudhomme – au sein de l’ancienne équipe RESEA (Religion, Sociétés, Acculturations) que le fait colonial était présent au sein du laboratoire.

Pourtant, au fil des années, en lien avec l’intégration de nouveaux membres à l’équipe, avec l’évolution des thématiques travaillées mais aussi le souci constant d’articuler nos travaux à l’actualité scientifique et politique, la dimension genrée du fait colonial est devenue de plus en plus centrale. D’autant que l’attachement à l’histoire sociale et en particulier à l’histoire de ceux et celles que l’on n’appelait pas encore les subalternes1 conduisait sans difficultés à s’intéresser aux populations colonisées, d’Afrique subsaharienne comme du Maghreb en particulier.

Le séminaire de l’équipe devint un lieu d’échanges sur les rapports de domination en contexte colonial puis postcolonial, au gré des invitations de collègues ou des interventions des membres de l’équipe. Si la thématique de l’éducation et de la formation professionnelle des filles en Afrique fut très présente dès le début, les thématiques « genre, migrations et immigrations », « genre et citoyenneté » et « masculinités » qui structurent les activités de l’équipe, intégraient la dimension coloniale de ces questions. En 2009, le colloque organisé par Anne-Marie Sohn à l’ENS de Lyon sur « Histoire des hommes et des masculinités » proposait trois interventions de spécialistes d’histoire coloniale et postcoloniale : Luc Capdevila parla des masculinités en Équateur pendant la guerre du Chaco, Christelle Taraud des masculinités au Maghreb, Stéphanie Mulot des effets de la matrifocalité sur les sociétés des Antilles. Dans le cadre du séminaire, chaque année, des collègues françaises (Anne Hugon, Christelle Taraud, Marie Rodet, Ophélie Rillon, Rebecca Rogers, entre autres) ou étrangères (Sarah Curtis, Rachel Jean-Baptiste) sont venues partager leurs recherches. La médicalisation en Gold Coast (Ghana), les migrations féminines au Sénégal, l’éducation des jeunes filles musulmanes en Algérie, les sexualités ou le genre des missions catholiques au Maghreb, le genre du métissage au Gabon ou du militantisme pendant la guerre d’Algérie comme au Mali post-1960 furent successivement abordés. Je suis aussi régulièrement intervenue au fil de l’évolution de mes recherches, d’abord sur l’éducation des filles en Afrique occidentale française, puis sur l’accès à la citoyenneté des femmes d’Afrique, enfin sur les relations entre les femmes d’Afrique et du reste du monde. En 2015, l’équipe devenue « axe genre » prend le tournant transnational des sciences sociales qui invite à sortir du face à face métropole-colonies. En 2023, la nouvelle question d’histoire contemporaine au programme de l’agrégation externe portant sur « Les sociétés africaines et le monde, une histoire connectée (1900-1980) », l’axe « Genre » organise une journée d’études en lien avec cette préparation au concours de l’enseignement.

Cette évolution de la recherche et de la formation correspond à un intérêt grandissant des étudiantes et des étudiants pour ces questions. D’autant que l’actualité politique invite aussi à réfléchir sur la longue durée aux transformations des sociétés africaines. Une séance du séminaire interdisciplinaire du LARHRA est ainsi organisée sur « Les révolutions arabes à l’épreuve du genre ? » en 2012. Quelques années plus tard, c’est l’actualité épistémologique qui conduit à réfléchir à la notion d’intersectionnalité2. Toujours dans la perspective d’une histoire attentive aux hiérarchies entre les acteurs et les actrices, l’articulation des catégories d’analyse de la classe, de la race, du genre, mais aussi de l’âge, sont au cœur de nos réflexions et installées désormais dans le paysage de la recherche en Rhône-Alpes.