L’élan est primordial,

qui est à la fois appétit, lutte, désir.2

« Les Belges, – il doit y avoir un Évangile qui le dit, – les Belges n’ont point de patrie littéraire. Ils peuvent cultiver les arts, non les lettres. L’industrie est à leur portée, non la poésie3 ». Cette allégation de Charles Potvin – poète, littérateur, critique et dramaturge belge de langue française qui vécut au xixe siècle et fut membre de l’Académie royale de Belgique –, à la fois sévère, caustique et provocatrice, serait-elle toujours d’application, cent-cinquante ans après sa formulation, en regard de la question de la création numérique ? Depuis le début des années 2000, qui ont vu le déploiement international de « cultures numériques fébriles et innovantes4 », qu’en est-il de la situation en Belgique francophone, qui a souvent été avant-gardiste dans le domaine des arts ? Quel·le·s auteur·rice·s se manifestent et font figures de pionnier·e·s en regard de ce secteur de la création ? Quel(s) écho(s) ses formes, qui peuvent autant être computationnelles qu’algorithmiques, hypertextuelles que plateformatives (sur blogs5, sites ou réseaux pré-existants [Twitter6 ou Instagram7, notamment]), transmédiatiques qu’interartiales, y trouvent-elles et comment s’y voient-elles investies ?

Contexte institutionnel

Une chose est certaine : la littérature numérique belge de langue française s’avère plutôt occulte à ce jour, au contraire, par exemple, de sa cousine québécoise, particulièrement vivace, multiforme et de plus en plus valorisée sur son territoire grâce, en partie, au travail de groupes de recherches spécifiques (l’équipe du NT28 de l’Université du Québec à Montréal [UQAM] – une des plus anciennes en activité –, celle de l’Université de Montréal [UdeM] liée à la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques9, ou encore celle rattachée au laboratoire Ex situ10 de l’Université Laval). Même si ce domaine émergent des lettres belges connaît des évolutions récentes encourageantes, il existe une indéniable prédominance du travail plastique sur le travail poétique dans les créations numériques contemporaines, en raison notamment du fait que la formation et l’incitation au numérique sont, de par leur exigence technologique, développées dans le secteur des arts plastiques ou cinématographiques bien plus que dans les facultés de lettres. En outre, et comme ont pu le noter Perrine Estienne et Myriam Watthee-Delmotte, il existe une « relative pauvreté de la reconnaissance attribuée à la littérature dès qu’elle sort de la page ou de la scène » couplée au fait que « [d]ans l’univers francophone, en Europe, l’encouragement à la création littéraire pour l’écran est plutôt discret »11. Sur le plan institutionnel, le secteur des « arts numériques » relève de la Direction des arts plastiques contemporains, où l’on soutient des « artistes » et non des « écrivain·e·s » numériques12.

Il convient donc, en premier lieu, de noter le peu de visibilité de ce type de créations en Belgique – particulièrement en Belgique francophone –, malgré l’existence de structures institutionnelles attachées à ce secteur spécifique et à sa promotion. Celles-ci sont essentiellement centrées, il faut le préciser, sur les pratiques éditoriales qui reposent sur la numérisation de textes par ailleurs et primordialement publiés sous forme livresque. Elles font parfois écho à des textes illustrés quelque peu sophistiqués dans leur agencement, mais promeuvent globalement une acception du syntagme « littérature numérique » restrictive, suivant laquelle les modalités de lecture ou d’écriture traditionnelles ne sont pas vraiment remises en jeu : il s’agit surtout de textes créés spécifiquement pour l’espace de la page que l’on adapte ultérieurement à l’écran, et moins de littérature conçue spécifiquement dans une optique hypermédiatique et pour le support écranique.

Par exemple, le site Littératures numériques semble prometteur. Son but et son projet sont de fournir une « actualité du livre numérique » à travers deux grands axes :

[P]ermettre aux opérateurs du livre (auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires) de mieux comprendre l’évolution de leur métier et celui des autres maillons de la chaîne du livre et d’opérer les choix judicieux qui leur permettront de prendre pied ou d’évoluer dans l’univers numérique[.]

[O]ffrir à tout lecteur potentiel l’information nécessaire pour se lancer dans la lecture numérique.13

Mais, à lire ces missions, on est en réalité loin de la promotion d’une création littéraire nativement numérique. Il s’agit surtout d’informer autour de la « question numérique » et de ne pas perdre de vue l’objet-livre traditionnel. Dans ce contexte, l’expression « littérature sur écran » est comprise uniquement comme tout ce qui touche, de près ou de loin, aux livres numériques homothétiques (au format PDF ou EPub), aux e-books.

Un deuxième lieu institutionnel engageant est le PILEN, c’est-à-dire le « Partenariat interprofessionnel du livre et de l’édition numérique », qui est, ainsi qu’il se présente, une plateforme associative « chargé[e] de mettre en œuvre des mesures d’accompagnement pour les différents acteurs et actrices de la chaîne du livre [c’est-à-dire les professionnels du livre de Wallonie et de Bruxelles] à travers les mutations technologiques, professionnelles et commerciales en cours »14, en proposant des formations, des colloques, des rencontres, études et articles. S’arrêter sur les noms de la majorité – cinq des six – des associations professionnelles qui sont à l’origine de la création du PILEN ou qui prennent part à ses champs d’action permet cependant de se rendre compte que l’on se retrouve une nouvelle fois dans un cadre qui fait peu de place à la création littéraire numérique proprement dite, c’est-à-dire à celle qui se déploie sur écran et hors de la forme livresque traditionnelle : l’Association des éditeurs belges, l’Espace livres et création, le Syndicat des libraires francophones de Belgique, l’Association des professionnels des bibliothèques francophones de Belgique et la Fédération interdiocésaine des bibliothécaires et bibliothèques catholiques. L’objet-livre et sa préservation restent les enjeux phares de cette institution, même si, depuis 2018, un espace spécifiquement consacré aux « Futurs du livre » et aux nouvelles formes d’écriture, notamment numériques et hypermédiatiques, est aménagé dans le cadre de la Foire du livre de Bruxelles15.

La question de la création littéraire web en Belgique francophone est également prise en charge par Transcultures. Cet organisme, qui se définit comme un « centre interdisciplinaire pour les cultures numériques et sonores » entend « promouvoir et développer des échanges entre différentes pratiques et dimensions artistiques multimédiatiques contemporaines » et, « [d]e manière plus générale, […] questionne la démarche artistique et culturelle par rapport aux enjeux sociétaux et technologiques d’aujourd’hui et de demain, en mettant l’accent sur les arts sonores et numériques ». Au sein de ce domaine émergent, c’est peut-être cette organisation qui touche le plus à des perspectives novatrices en regard de la création en contexte numérique. Mais elle est surtout investie dans « les arts sonores et les musiques aventureuses »16, et prend moins en charge la création littéraire / poétique numérique stricto sensu. Des projets innovants, essentiellement rattachables au genre poétique, peuvent toutefois leur être crédités. Ainsi Chœur(s), présenté comme une « machine à présences poétiques » et coproduit avec le centre de création en littérature vivante québécois Rhizome17, renvoie à une installation interactive composée d’un dispositif de multi-projection vidéo à 360 degrés avec un chœur virtuel de neuf poètes et poétesses (sept québécois·es et deux belges) qui se cèdent mutuellement la parole, après avoir d’abord déclamé ensemble un flot de vers entremêlés, et avant de disparaître chacun et chacune progressivement au profit d’un paysage sonore et visuel faisant écho à la poésie proposée. Les segments poétiques prononcés par les poète·sse·s qui se font entendre dans l’installation y sont générés aléatoirement ; aussi, et comme le soulignent les concepteurs de l’œuvre, avant d’entendre deux fois le même texte, le visiteur ou la visiteuse devra passer plus de deux heures sur place. Transcultures est aussi un des coconcepteurs de RHIZOMatics@LLN, un parcours audio poétique géolocalisé qui invite à vivre une expérience particulière, singulièrement investie, de la ville de Louvain-la-Neuve. Concrètement, il consiste en une « application pour smartphones […] initiée à la faveur de la Saison des cultures numériques de la Fédération Wallonie-Bruxelles en octobre 2017, et développée par l’artiste/programmeur/chercheur Franck Soudan ». Les contenus littéraires de ce « projet in situ évolutif »18 ont été conçus par des étudiant·e·s de l’UCLouvain lors d’ateliers d’écriture animés par la romancière et essayiste Belinda Cannone et encadrés par l’association Lettres en voix.

Baliser quelques saillances (Cordy, Coton, Leton, Algolit)

Le peu de structures institutionnelles consacrées au soutien de la création littéraire nativement numérique en Fédération Wallonie-Bruxelles n’empêche pas de répertorier plusieurs œuvres pionnières dans ce domaine, développées par des artistes et écrivain·e·s belges francophones. Il apparaît toutefois impossible de réaliser un recensement exhaustif de cette littérature émergente, et même difficile de visualiser le panorama exact des projets réalisés ou en cours, tant que la Bibliothèque royale de Belgique (KBR) n’a pas entrepris la cartographie systématique de ce type d’œuvres, comme elle le fait pour le dépôt légal des ouvrages imprimés. La mise sur pied du Laboratory for electronic literature (LabEL )19 par la KBR, en 2022, représente à cet égard un signal des plus positifs quant à une prise en compte, à un archivage et à une étude en bonne et due forme de ce corpus aux réalités et modalités très variées. Précisons que nous n’envisageons pas ici les sites d’auteurs et d’autrices fonctionnant comme des vitrines de leurs travaux et réalisations au format papier ou de leurs diverses actualités (comme ceux, entre autres exemples possibles, de Lydia Flem20, d’Amélie Nothomb21, de Franck Andriat22 ou encore d’Adeline Dieudonné23), car non directement poïétiques : le numérique n’y est pas investi comme médium singulier de création mais est seulement mis au service, en qualité d’espace promotionnel, de productions littéraires imprimées ou d’évènements qui leur sont liés. Aussi, on présentera ci-après, à titre d’illustration de la vitalité – aussi embryonnaire soit-elle – de la création poétique et numérique belge francophone, quatre exemples intéressants, cités sans hiérarchie et pour la variété des options qu’ils représentent. Il s’agit, à partir d’un échantillonnage restreint, d’une première exploration – tout sauf exhaustive, donc – qui vise à pointer quelques saillances dans ce champ émergent non encore balisé. Un futur chantier consisterait notamment, au-delà d’identifier d’autres pratiques semblables, à tenter de répertorier de manière plus systématique l’activité littéraire sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) ou sur certaines plateformes d’écriture en ligne.

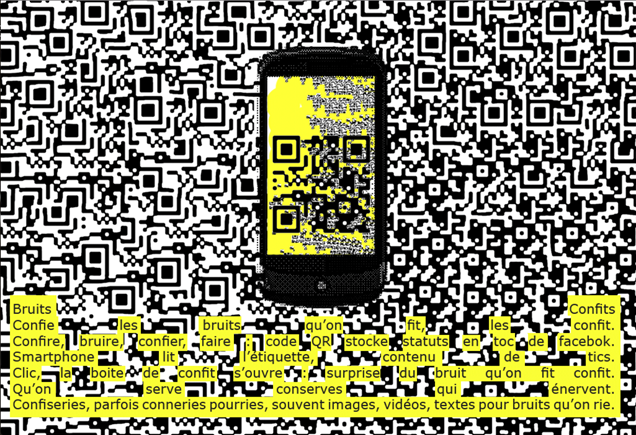

Commençons par Valérie Cordy, la seule artiste-autrice belge (parmi la septantaine de contributeur·rice·s répertorié·e·s) à avoir été publiée dans la revue de littérature hypermédiatique québécoise bleuOrange24 qui, de 2008 à 2021, a diffusé des œuvres originales de ce type en français (tout en proposant aussi une série d'œuvres marquantes traduites d’autres langues). Elle a confié à cette revue pionnière son œuvre Bruits confits25, décrite comme suit :

[u]n florilège de statuts Facebook, de bruits qu’on fit, capturés, cristallisés, confiés et confits comme autant de codes QR. Les caméras des smartphones, tablettes, IPods ou Pads sont inversés : habituellement utilisées pour saisir l’instant et le capturer, elles deviennent les clés permettant de découvrir les questions posées par les statuts.

Le « clic » de la souris sur le code QR ouvre la porte, donne la réponse de « Bruits confits » à la question : un lien vers un site, une poésie, une vidéo, un son, des tweets, un instant d’écriture numérique… L’éphémère est mis en « pots HTML » ; l’étiquette du pot est un code QR ; l’ouvre-boite est le clic de la souris26.

Figure 1. Capture d’écran de la page d’accueil de l’œuvre. Voir https://web.archive.org/web/20131004210537/http://revuebleuorange.org/bleuorange/06/cordy/preindex.html.

© Valérie Cordy/Laboratoire NT2 (Bertrand Gervais)

Le site internet de Cordy, intitulé Astéroïde performances connectées27, permet en outre d’avoir connaissance de ce qu’elle appelle ses « œuvres connectées » et autres réalisations ou performances numériques qui, quant à elles, toujours éphémères, inscrites dans l’instant et délibérément non archivées, cherchent à « explore[r] de nouvelles formes d’écriture et d’interprétation du monde à partir du flux de données dans lequel nous baignons »28. Ces dernières reprennent une trame et un dispositif récurrents : assise, silencieuse, face au public, à une table où est posé son ordinateur, Valérie Cordy surfe sur le web à partir d’une série d’onglets et d’images présélectionnés avec, derrière elle, la projection en grand format de son écran d’ordinateur qui retransmet sa navigation en « traçant un récit inattendu et plein de sens, une plongée inédite dans l’éther en temps réel, dans ce que nous voyons quotidiennement et que nous regardons autrement pour la première fois29. » Cordy, qui cherche à composer des « phrases d’images30 », utilise ainsi l’ordinateur et ses différentes sphères comme matière de création, depuis une perspective de dénormativisation de leur usage. L’autrice et performeuse, qui est également metteuse en scène et directrice du Service des arts de la scène de la province du Hainaut, penche donc du côté de ce qui peut être rattaché au champ des « arts littéraires31 » multimédiatiques, spécifiquement spectacularisés.

On peut, en deuxième lieu, évoquer le travail de Maxime Coton, auteur qui se décrit comme « un écrivain tout terrain » cherchant à faire exister la poésie « au-delà du livre »32, le support livresque étant considéré comme « nécessair[e], mais pas suffisan[t]33 », selon la formule d’accroche rattachée à la section « Productions » de son site internet. Il est notamment à l’origine de Pages vivantes / Living Pages34, un poème original qui s’énonce sur une dizaine de minutes en même temps qu’il se contemple, en tant qu’œuvre de réalité virtuelle développée avec plusieurs artistes et technicien·ne·s, dont Jamil Mehdaoui et Paula Kehoe, créditée comme cocréatrice.

Figure 2. Image promotionnelle liée au projet Pages vivantes / Living Pages de Maxime Coton. Voir https://www.lettresnumeriques.be/2019/11/15/entretien-avec-maxime-coton-auteur-du-poeme-de-realite-virtuelle-pages-vivantes/.

© Maxime Coton

Il y est question de « matérialiser, en temps réel, les images mentales générées par l’utilisateur et véhiculées par les mots [du poème]35 », selon les mots de son concepteur qui cherche, par cette immersion troublante dans la virtualité, à « trouver l’essence de la poésie dans un espace virtuel36 » et via une série d’outils technologiques. Coton est de la sorte à l’origine d’une expérience poétique tout à la fois visuelle, sonore et spatiale, qui repose sur une « interactivité inconsciente37 » qu’il a par ailleurs dans un second temps transposée (remédiatisée) en un très singulier objet-livre publié aux éditions L’arbre de Diane38. Cette perspective transmédiatique est au demeurant au cœur des intérêts de cet auteur polygraphe développant des projets autant livresques, filmiques, radiophoniques que numériques.

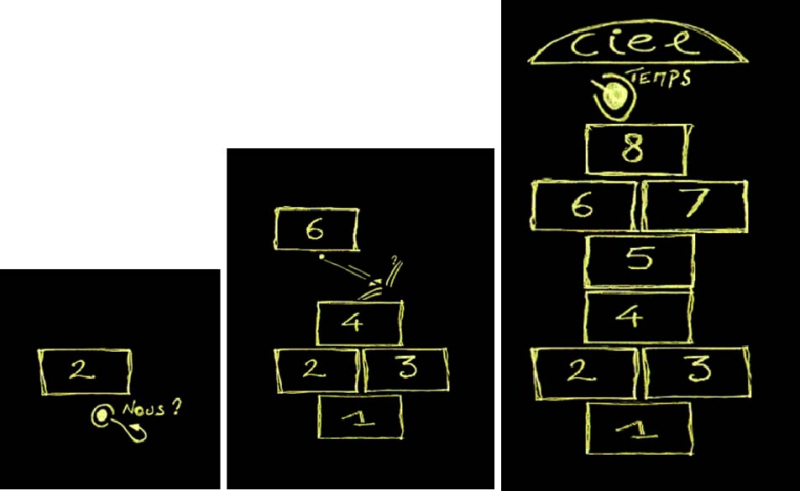

Le travail de Xavier Leton cadre quant à lui davantage que les deux premières œuvres évoquées avec l’idée d’un déploiement spécifique sur le web. Ingénieur informaticien, artiste plasticien et e-poète né à Bruxelles mais vivant actuellement à Marseille39, il a développé depuis le début des années 2000 une série d’œuvres qui font se rencontrer cinéma, poésie, images fixes et animées, tout cela dans un cadre numérique. Ces dernières, plus anciennes, sont reprises et répertoriées sur son site confettiS.org40. Certaines sont participatives, comme _Meilleurs Vœux_Meilleurs Veaux_Meilleurs Wars_ ou Bonjour. qui, à partir d’un dispositif de correspondances réelles et virtuelles, se veut un hypertexte collectif. Il y a également Marelle41, poème visuel animé, récompensée en 2004 par un prix lors de la sixième édition du festival parisien Némo (consacré aux « images expérimentales internationales »), qui fait se rencontrer un jeu de marelle se formant peu à peu et quelques questions existentielles (liées à une relation que l’on devine amoureuse) écrites à la main et apparaissant progressivement dans chaque case du parcours. On peut enfin citer No_M3M_O_rY42 (No Memory), qui consiste en un poème mettant concrètement en jeu l’espace du web et l’espace informationnel sans cesse mouvant, évolutif qu’il constitue. Chacun des vers de cette œuvre est scindé en deux parties : la première forme l’objet d’une requête sur Google, tandis que l’autre est le bouton activant la requête qui emmène directement le lecteur ou la lectrice sur les résultats du moteur de recherche quotidiennement utilisé par des centaines de millions de personnes. Est ainsi étrangéisé le recours pourtant si banal à Google, de même qu’est donnée à percevoir la labilité du flux informationnel propre au web qui varie et se modifie perpétuellement.

Figure 3. Captures d’écran de trois phases de développement du poème Marelle de Xavier Leton.

© Xavier Leton

Figure 4. Capture d’écran du poème No_M3M_O_rY de Xavier Leton.

© Xavier Leton

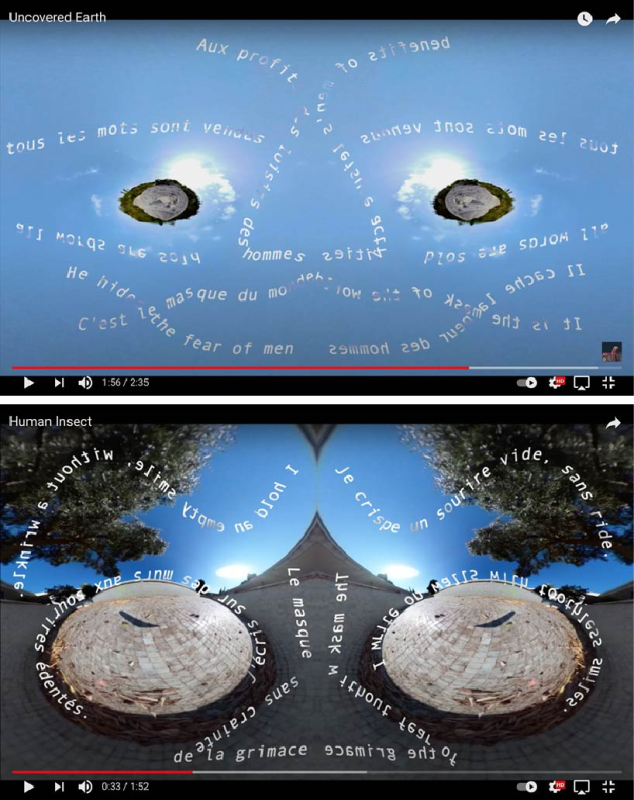

Les projets poétiques et artistiques plus récents de Leton, véritable « écranvain43 » – pour reprendre le néologisme de Gilles Bonnet –, sont compilés sur sa page-projet VillesAllantVers44. Il est également l’auteur de deux poèmes hypermédiatiques et bilingues (français / anglais), hébergés sur la plateforme YouTube : Uncovered Earth45 et Human Insect46.

Figure 5. Captures d’écran du vidéo-poème Uncovered Earth (2019) de Xavier Leton.

Licence CC BY

En lien avec la dynamique collective caractéristique de la production poétique hypermédiatique, et puisque son ancrage technologique la fait reposer sur la collaboration de différentes compétences, on évoquera ici Algolit, un groupe d’artistes et d’écrivain·e·s, lancé en 2012 et issu de l’association sans but lucratif (ASBL) bruxelloise Constant47. Ses membres se réunissent autour des pratiques de code, de textes et de littératures libres, et cherchent à expérimenter poétiquement avec ce qu’ils et elles nomment « les matérialités du digital », comme le mentionne An Mertens, l'une des cocréatrices de Constant, dans un entretien où sont affirmés les objectifs du groupe :

[I]l s’agit pour Algolit de trouver des formes poétiques (souvent dadaïstes) qui rendent ce nouveau langage [informatique] lisible par tous, qui en révèlent les potentialités, les enjeux et qui génèrent une forme de complémentarité avec l’être humain. Ou quand allier la rapidité de la répétition et du calcul à l’intuition et à l’intention élargit le champ des possibles, stimule l’imagination.48

Le collectif, ouvert à toute personne intéressée, se rassemble régulièrement à Bruxelles selon le principe des rencontres oulipiennes : les membres (non uniquement francophones car leurs projets et actions sont toujours rédigés en trois langues, à savoir le français, le néerlandais et l’anglais) y partagent leur travail et leurs idées autour des lectures et écritures digitales et créent ensemble, avec ou sans personnalité extérieure invitée. Dans la perspective de l’écriture à contrainte, iels s’appliquent à montrer comment les algorithmes et le code peuvent transformer la création littéraire et aménager de nouvelles formes de narration, en réinvestissant notamment le procédé du cut-up à la Burroughs. Iels sont ainsi à l’origine d’une exposition d’œuvres « algolittéraires49 », Data Workers50, qui a été présentée au Mundaneum, à Mons, au printemps 2019. Le groupe a également pris part à l’exposition Bye Bye Future? (2020) au Musée royal de Mariemont avec une installation intitulée Une anthologie qui permet à tout un chacun de générer des sonnets imprimables (s’ils sont jugés satisfaisants) qui « mettent en avant la nature ou plutôt la technique, ou ni l’un ni l’autre51 », sur le modèle formel de ceux proposés dans Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau, dont certains substantifs sont expressément substitués en gardant néanmoins le respect du mètre et de la rime.

Figure 6. Image de l’installation Une anthologie.

© Guillaume Slizewicz

Le groupe a aussi présenté plusieurs œuvres / travaux inscrits dans cette lignée computationnelle à la Maison du livre de Bruxelles, lors de l’automne 202052.

De l’émergence à la reconnaissance

Bien que la création littéraire nativement numérique belge (de langue française) en soit encore à ses prémices, les exemples mentionnés dans cette contribution permettent de saisir comment « le contexte numérique ouvre le territoire littéraire à de nouveaux processus et constitue à ce titre une “matrice interactionnelle” propre à recadrer la potentialité du discours littéraire53 ». Cette matrice a encore à se déployer – et à être reconnue comme telle – en Belgique francophone afin de faire mentir Charles Potvin et d’affirmer le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles comme un lieu de développement et d’expérimentation appréciable au sein de l’espace littéraire francophone, comme un lieu où naissent des textualités novatrices et expérimentales susceptibles de faire évoluer l’idée communément partagée de ce que peut être un acte littéraire, d’en déplacer certaines préconceptions, et de promouvoir, partant, un écosystème littéraire riche et diversifié – jouant pleinement des innovations technologiques contemporaines comme de la multiplicité de supports investissables qui en découle. Un enjeu clé réside dans le fait d’accorder de l’attention à ces pratiques encore trop souvent invisibilisées par l’institution et par la critique (car non traditionnelles), pour les faire passer du statut d’« émergentes » à celui de pleinement reconnues et accréditées.

Cet enjeu déterminant, autant lié à des questions de découvrabilité que de légitimation, en passe d’abord par une nécessaire reconfiguration du périmètre (et de la conception) de ce qui est actuellement établi – autant par une large part de la critique que par les sphères institutionnelles et subventionnaires – comme « littérature » ou « littéraire ». Il importerait en effet que soit reconnu que, au xxie siècle, le territoire d’élaboration et de déploiement de la création poétique (terme à entendre dans son sens le plus large) est loin de se réduire à celui de la page, de l’imprimé, alors même que l’hybridation de ses formes, la plasticité de ses matérialisations et la variété des dispositifs médiatiques auxquels elle a recours se révèlent de plus en plus appuyées. Tout en travaillant à ce que cette donne nouvelle soit transversalement actée, il convient de façonner, de manière inéluctablement congruente, un inventaire analytique poussé et précis de ces types de productions afin que, d’une situation d’appréhension éparse, réduite, essentiellement volontariste et souvent aléatoire, on puisse atteindre celle d’une connaissance non seulement fine – c’est-à-dire nuancée, diversifiée et synoptique –, mais plus encore assise et communément admise.