Introduction

« Si l’on pense à toutes les œuvres numériques s’insérant sur les RSN, qu’il s’agisse de la twittérature ou des romans sur Instagram pour ne citer que ces exemples1, c’est la frontière entre réel et fiction qui se voit sans cesse réinterrogée. Ces récits provoquent une intrusion de la fiction dans des espaces qui ne lui sont pas originellement destinés2. »

Dans quelle mesure le numérique reconfigure-t-il la frontière entre réel et fiction, et dans quelle mesure les récits fictionnels numériques en sont-ils un bon révélateur ?

Sur les plates-formes d’applications pour smartphones Google Play et App Store, on trouve de plus en plus de récits interactifs pour smartphones, des « smartfictions » (Picard, 2022). Ces fictions reposent sur les pratiques ordinaires et quotidiennes avec un smartphone, par exemple la discussion instantanée, mais aussi les notifications (comme Lifeline ou Somewhere). Ces fictions introduisent le temps réel du lecteur dans le cadre fictionnel. L’heure du smartphone et le temps qui s’écoule sont des données qui sont fictionnalisées.

À partir de l’exemple d’Enterre-moi, mon amour3, il s’agit de comprendre les enjeux de ce brouillage de la frontière entre réel et fiction, mais aussi ce que ces récits nous révèlent de notre propre usage du smartphone, ainsi que les enjeux éthiques qu’ils soulèvent. L’étude qui suit est la première étape d’une recherche. Il s’agit en effet d’une première approche d’une seule smartfiction qui ne s’appuie pas sur des analyses d’usages.

Enterre-moi, mon amour : traverser les frontières

Le jeu narratif4 Enterre-moi, mon amour, publié en 2017, est le fruit d’une collaboration entre le studio The Pixel Hunt et la chaîne de télévision Arte France. Le point de départ de cette création fut un récit témoignage publié en ligne par le journal Le Monde en 2016 et intitulé « Dans le téléphone d’une migrante syrienne5 ». L’article restitue le fil WhatsApp d’une jeune syrienne migrant vers l’Allemagne. Ce récit témoignage a été, dans un second temps, transformé en fiction interactive, Enterre-moi, mon amour6.

Dans cette fiction interactive, nous incarnons le personnage de Majd, le mari de Nour, jeune femme syrienne tentant de rejoindre l’Europe. Nous échangeons avec Nour via une messagerie instantanée. Nous essayons de la conseiller, de la soutenir moralement. Le voyage entre la Syrie et l’Europe n’a pas de durée définie. Le périple peut durer plusieurs jours.

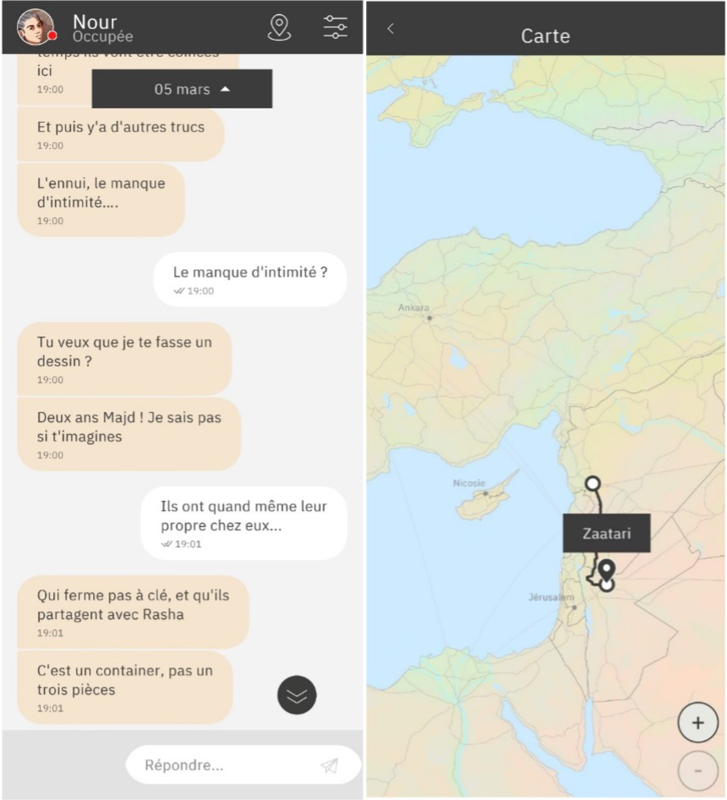

Le jeu sur la chronologie et la temporalité se conjugue avec un jeu sur la cartographie et la spatialité. Le lecteur peut accéder à la progression du périple de Nour via une balise de géolocalisation, située en haut à droite de l’espace de discussion instantanée (cf. figure 1). Il peut ainsi visualiser la progression du personnage en temps réel sur une carte. Cette temporalité est aussi une indication de la progression du lecteur dans le récit. Plus Nour se rapproche de l’un des pays d’Europe, plus le lecteur se rapproche de la fin de son expérience de lecture. Il s’agit donc d’un repère à la fois spatial et temporel de la progression du personnage comme de celle du lecteur dans son parcours de lecture.

Figure 1. Carte (à droite) donnant à voir le parcours du personnage

Source : Enterre-moi mon amour, Arte © Arte

Au fil de chaque parcours (il y a 19 fins différentes), un compteur indique les jours qui passent. La frontière peut être temporairement fermée, Nour peut avoir rendez-vous avec une connaissance qui n’arrive pas, etc. Dans ce cas, faut-il patienter ou reconsidérer les plans ?

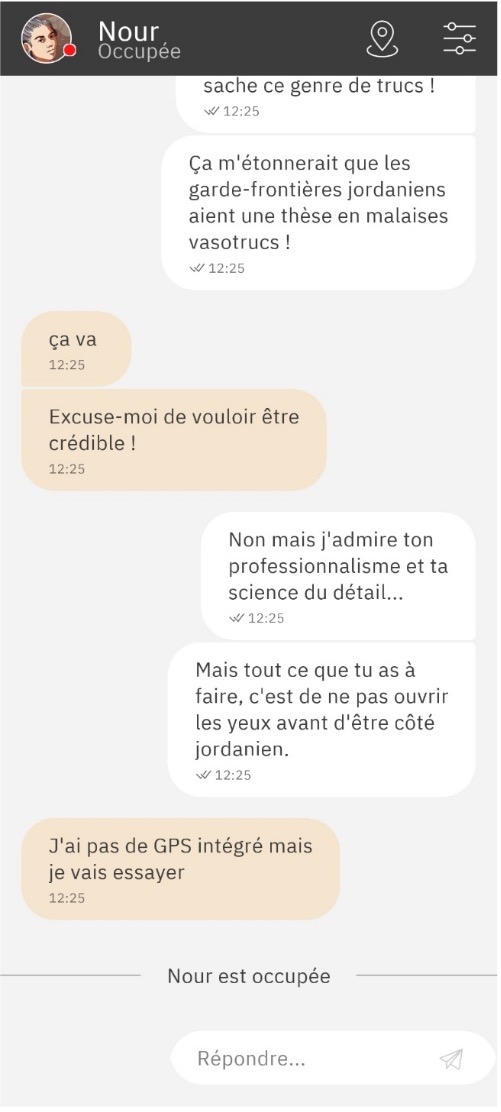

« Vos communications se feront en pseudo temps réel : si Nour doit accomplir une action censée lui prendre quelques heures, vous ne pourrez pas la joindre pendant ce laps de temps. À son retour, une notification vous signale qu’elle est à nouveau disponible – et qu’elle a peut-être besoin de vous7. »

Figure 2. Le personnage de Nour n’est plus disponible. Le lecteur doit attendre une notification de sa part.

Source : Enterre-moi mon amour, Arte © Arte

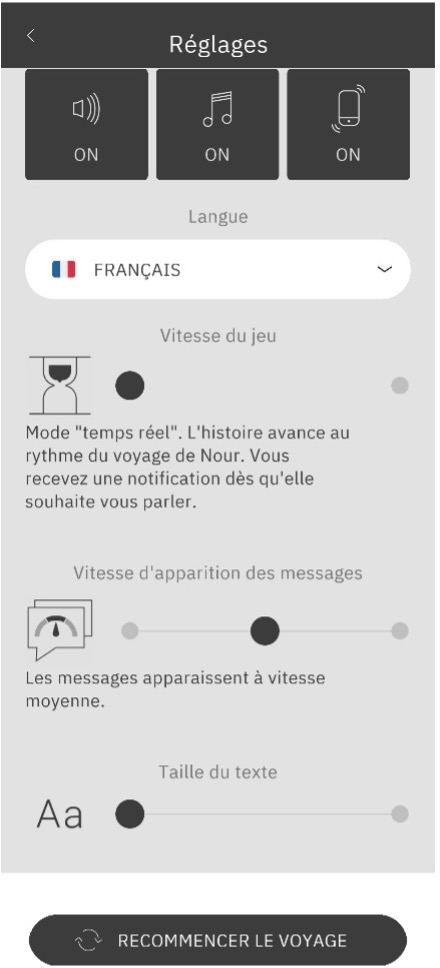

Le « temps réel » du lecteur

C’est ce mode « temps réel » qui nous intéresse ici (cf. figure 3). À noter que le lecteur peut s’il le souhaite désactiver les notifications en « temps réel », mode activé par défaut.

Figure 3. Paramétrage du mode « temps réel »

Source : Enterre-moi mon amour, Arte © Arte

Il y a un jeu sur la temporalité avec l’intrusion du réel, du « temps réel » du lecteur (et du personnage fictionnel). Le rapport au temps de lecture est ainsi différent avec l’intrusion des notifications : lorsqu’il reçoit une notification de Nour, parmi d’autres notifications (cf. figure 4), l’utilisateur est incité à se replonger dans la fiction pour dialoguer avec le personnage. D’un point de vue phénoménologique, il y a une interruption avec l’injonction de la notification. Les fictions reposant sur des notifications8 vont ainsi assez loin dans la perturbation du temps de l’utilisateur, mais, dans le même temps, réintroduisent le « temps réel » de celui-ci dans le cadre fictionnel. Manon Picard a désigné ces notifications fictionnelles par le terme de « notifictions9 » (Picard, 2022).

Figure 4. Notifications fictionnelles (Enterre-moi, mon amour et Lifeline) parmi d’autres notifications

Source : Enterre-moi mon amour, Arte et Lifeline, 3 Minute Games © Arte et 3 Minute Games

De même que les récits géolocalisés (locative narratives10) jouent sur la frontière entre espace fictionnel et espace réel du lecteur, l’incitant à se déplacer physiquement dans un lieu donné pour faire avancer le récit, les récits fondés sur des notifications jouent sur la frontière entre le temps de la fiction et le temps réel du lecteur.

Qu’apportent ces smartfictions qui font intervenir des notifications ? Elles nous donnent l’impression d’une coprésence. En tant que lecteurs/acteurs de la smartfiction, quand nous faisons un choix, nous rendons d’une certaine façon le personnage fictionnel présent par nos actions. Mais cette notion de présence est encore renforcée quand nous répondons à l’appel du personnage via une notification. Nous faisons advenir le temps de l’autre (ainsi que celui de la fiction). La temporalité du personnage (et des événements) coïncide, via les notifications, avec la temporalité du lecteur, qui s’approprie alors pleinement la durée de l’histoire. À noter que pour certains lecteurs, le fait de devoir quitter le récit pour attendre une notification peut être facteur de décrochage par rapport au récit (il est toujours possible dans ce cas de désactiver les notifications).

Pour Paul Ricoeur,

« le temps devient temps humain dans la mesure où il est articulé de manière narrative ; en retour le récit est significatif dans la mesure où il dessine les traits de l’expérience temporelle » (Ricoeur, 1985).

Le récit est, selon cette perspective, notre outil principal pour nous situer dans le temps – et pour situer le temps en nous. Par ailleurs, le numérique peut être caractérisé comme un « outil de déconstruction phénoménale de la temporalité » (Bachimont, 2010). Il se traduit en effet par deux tendances : le calcul « temps réel », donnant l’impression d’immédiateté ; l’universalité de l’accès, donnant l’impression de la disponibilité. Le numérique, dans sa disponibilité et son immédiateté, aboutirait ainsi à un présent permanent, sans écoulement temporel (Bachimont, 2010).

Les smartfictions qui jouent avec les notifications pourraient permettre une retemporalisation du temps humain détemporalisé par le calcul.

Un révélateur de l’usage du smartphone

Dans son analyse de notre rapport au smartphone, Laurence Allard parle d’une « technologie pour soi », le smartphone étant « un organe plus qu’une prothèse » (Allard et al., 2014). Exploitant notre appropriation profonde de ce dispositif, le jeu sur les notifications repose notamment sur le fait que le smartphone est notre dispositif pour des pratiques de communication et d’écriture quotidiennes. Le brouillage entre réel et fiction est d’autant plus efficace que c’est le même dispositif qui nous sert à communiquer au quotidien et à lire/agir une fiction. On retrouve ce brouillage dans toutes les smartfictions du type Lost Phone (A Normal Lost Phone, Another Lost Phone, Ana the Game, etc.) : l’utilisateur est censé avoir trouvé un téléphone dans lequel il peut fouiller (messagerie, photos, agenda, etc.) pour comprendre l’histoire du personnage.

Si ceci confère à la fiction un effet de réalité, nous percevons également, à travers les notifications fictionnelles qui viennent brouiller le réel, que le smartphone est d’une certaine façon lui-même un support de déréalisation : il construit une couche de fiction hors du monde réel. Grâce à ces fictions, nous comprenons ainsi que le dispositif smartphone est déjà un support de fiction (et de narration) introduisant un nouveau rapport à la temporalité (et nous rappelant sans doute également que la distinction fiction/réel doit être dans ce cas dépassée).

La smartfiction a ainsi une dimension réflexive. Elle nous invite à réfléchir à l’usage quotidien du support – et même du dispositif – qu’est le smartphone. Peu nombreux sont les dispositifs que l’on utilise quotidiennement et qui servent de supports de narration. Le détournement esthétique, qui est opéré dans un geste artistique, décentre et de ce fait révèle le rapport que l’on a au quotidien avec le smartphone. Nos usages quotidiens sont toujours emplis de fiction et de narration. La smartfiction, qui exploite les possibilités du dispositif, révèle ainsi une puissance à l’œuvre dans tout usage du smartphone : tout usage du smartphone ne serait-il pas d’une certaine façon une smartfiction, donc entaché d’absence et de fiction ? C’est notre propre rapport au brouillage de la frontière entre fiction et réel que les récits interactifs pour smartphone mettent en scène, et sur lequel ils nous incitent à nous interroger.

Fictions et enjeux éthiques

Beaucoup de smartfictions mettent en avant le fait de s’appuyer sur des données réelles (par exemple le fil WhatsApp de la migrante syrienne, Dana, publié par le site du Monde et les témoignages réels de migrants qui ont nourri Enterre-moi, mon amour). Florent Maurin, coscénariste et game designer d’Enterre-moi, mon amour, parle d’ailleurs de « jeu du réel11 ». Dans ses interventions et entretiens, il aborde la question réel/fiction en insistant bien sur le fait qu’Enterre-moi, mon amour est une fiction et qu’il faut prendre cette création comme telle…, mais en même temps insiste sur le fait que

« tout ce qu’on raconte est fondé sur du réel, des témoignages concrets, et en premier lieu celui de Dana. On ne voulait surtout pas raconter quelque chose qui n’aurait pas pu se passer12 ».

Dans Enterre-moi, mon amour, on a ainsi une hybridation entre factuel et fictionnel. Françoise Lavocat, dans une volonté vulgarisatrice, a pu avancer que « ce qui est factuel est référentiel, et ce qui est fictionnel ne l’est pas13 ». Ceci est sans doute réducteur, car la fiction semble le plus souvent – pour ne pas dire toujours – dotée d’une valeur référentielle (politique, sociale, historique, etc.).

Dans Fait et fiction. Pour une frontière (2016), Françoise Lavocat s’attache à déconstruire le brouillage des frontières entre réel et fiction, cherchant à « montrer l’existence et la nécessité cognitive, conceptuelle et politique des frontières de la fiction » dans tous les arts de la fiction. Il y aurait ainsi une tension entre la nécessité de fonder les frontières entre réel et fiction14 et le travail de brouillage perpétuel pratiqué par les créateurs de fictions numériques, en particulier des fictions pour smartphone telles qu’Enterre-moi, mon amour. Ce brouillage de la frontière entre réel et fiction est d’ailleurs souvent un argument commercial :

« L’application choisit une alternative plutôt qu’une autre en fonction de votre lieu, en fonction de l’heure et même de la météo autour de vous. Le récit doit ainsi s’approcher au maximum de votre contexte pour renforcer l’immersion15. »

L’ultrapersonnalisation de certaines fictions numériques pour smartphone (par exemple s’il pleut au moment où je lis le récit, il pleut dans l’histoire que je suis en train de lire, etc.) entraîne une conséquence : le lecteur n’est pas invité à se décentrer de lui-même pour s’immerger dans une expérience imaginaire ; au contraire, c’est le récit qui se moule dans la sphère de son identité.

Plus largement, on peut relever une tendance actuelle concernant le récit, incarnée notamment par la mode de l’autofiction. Le récit n’est pas vu comme une ouverture à l’autre, mais comme un prolongement de soi-même, pour l’auteur comme pour le lecteur. Souvent, on ne raconte plus d’histoire, à savoir ce qui s’est passé et qui est arrivé à d’autres que moi, ou à moi comme un autre, mais on prolonge son présent identitaire dans la fiction. D’une certaine façon, dans nombre de fictions contemporaines, l’autre ne s’aborde plus désormais que comme miroir de soi. Or le numérique participe à cette tendance, sans en être la source. Le numérique instaure un présentisme (les contenus sont consultés comme s’ils étaient simultanés à ma consultation, il n’y a plus de marque du temps passé ou révolu), et propose une prise de rôle comme acteur/joueur et pas seulement comme lecteur. Outre le présentisme et l’interactivité, une autre caractéristique du numérique accentue cette tendance, à savoir le brouillage des frontières entre réel et fiction, notamment dans les smartfictions exploitant le smartphone comme support de fictionnalisation.

Si dans Enterre-moi, mon amour le récit de Nour est le prolongement de moi-même, au nom de quoi puis-je prétendre vivre ce qu’elle vit ? On peut comprendre la résistance d’ordre éthique de certains lecteurs. La question des enjeux éthiques se pose en effet lorsqu’on fait interpréter le rôle d’un migrant (ou le rôle d’un parent de migrant) à un lecteur confortablement installé devant son ordinateur ou son smartphone, a fortiori, lorsque l’expérience se présente comme un « jeu narratif ». On peut ainsi concevoir que certains utilisateurs soient réticents à « fictionnaliser » (Odin, 2000) une telle histoire.

Pourtant, dans Enterre-moi, mon amour, le sentiment d’impuissance éprouvé par le lecteur/joueur quand il n’a qu’une seule réponse possible, ou lorsqu’il en a deux et qu’aucune ne lui convient, lui rappelle que ce n’est pas son histoire, mais celle de Majd (qui est jaloux, quelque peu raciste à l’égard notamment des Irakiens, etc.). Le personnage de Majd est fortement caractérisé, de façon quelque peu contre-intuitive par rapport à beaucoup de jeux vidéo dans lesquels le personnage que l’on incarne est intentionnellement neutre, sans personnalité marquée, afin que le joueur puisse plus facilement l’incarner (pensons par exemple au personnage de Gordon Freeman dans Half-Life). L’esthétique de Enterre-moi, mon amour, en dessin stylisé, introduit également de la distance et prend à contre-pied l’idée d’un « jeu du réel ». Il y a donc tout un jeu sur la distance, par rapport au personnage et par rapport à l’histoire.

Le « désir empêché de venir en aide au personnage », qui caractérise selon Françoise Lavocat (2016) l’empathie dans la fiction, fonctionne très bien dans Enterre-moi, mon amour, d’autant plus que le personnage principal (Nour) n’est pas celui que l’on incarne. D'ailleurs, le fait que le destin du personnage finisse par échapper en partie au lecteur peut aussi être vu comme un moyen de renforcer une certaine distance. Dans la smartfiction, on peut ainsi avoir le sentiment que le dispositif interactif peut décupler la possibilité de l’empathie.

Évoquons une autre forme de jeu entre réel et fiction via l’interactivité. En 2020 puis en 2021, l’application de rencontres Tinder a proposé de participer à une fiction interactive, intitulée Swipe Night (il s’agissait d’affronter la fin du monde16, puis de démasquer l’auteur d’un crime). À la suite de la fiction interactive, l’utilisateur était mis en relation avec des personnes réelles sur Tinder selon les choix faits par celles-ci lors de la fiction interactive. On peut penser que l’hypothèse de la plate-forme est la suivante : les choix qu’une personne fait dans le cadre d’une fiction interactive – et en premier lieu les choix empathiques – sont plus révélateurs de sa personnalité que les centres d’intérêt qu’elle va déclarer. Partager une expérience narrative interactive est le moyen le plus fiable de réaliser une vraie rencontre… C’est une autre forme d’hybridation du réel et de la fiction avec le numérique.

Avec Lucette, gare de Clichy17 de Françoise Chambefort, on pouvait avancer que le flux de données en temps réel fait entrer la contingence de la vie dans la fiction18 (Chambefort, 2020). Avec Swipe Night, c’est la contingence de la fiction qui entre dans le réel.

Jean-Marie Schaeffer (1999) nous dit que « [les] univers fictifs, loin d’être des apparences illusoires ou des constructions mensongères, […] sont une des faces majeures de notre rapport au réel.19 » Sans doute le numérique ouvre-t-il des possibles dans ce jeu sur la frontière entre réel et fiction, et sur la promesse d’un dispositif fictionnel empathique.

Ouverture : l’IA annule-t-elle le réel ?

Finalement, c’est peut-être tout le rapport entre données et réel qui est à repenser avec le numérique. On pourrait même « se demander dans quelle mesure le numérique n’annule pas le réel : il semble se substituer à lui comme opposition et référence. Le réel opposable, ce n’est pas le réel, mais la donnée » (Bachimont, 2023). Dans le réel opposable, on trouve l’idée d’une référence que l’on met en avant pour affirmer ou confirmer ses propos. Ainsi, dans les jumeaux numériques20, le réel (la pièce ou la machine réelle) est maintenu grâce au double numérique qui en donne la vraie version à laquelle il faut faire coller le réel.

En intelligence artificielle notamment, on considère que le réel opposable, ce qui permet de justifier, correspond aux données collectées sur lesquelles s’appuie le calcul et la décision proposée. Ainsi, l’être humain en situation doit confronter son réel, celui de la situation, au réel sédimenté dans les données. Mais, selon Bruno Bachimont, comment pourrait-il justifier de s’appuyer sur son appréciation de la situation, alors que la rationalité calculatoire voudrait que l’on considère plutôt l’avis de l’algorithme qui s’appuie sur la synthèse des situations déjà rencontrées et sédimentées dans les données ?

Bruno Bachimont avance ainsi que les données de l’IA deviennent des fictions, car elles n’ont plus d’ancrage dans le réel, elles le remplacent. Elles ont certes une origine dans le réel, mais on ne les fait plus jouer et interagir avec ce dernier : l’origine réelle n’est pas un ancrage, car on a congédié ce réel, tout en faisant croire qu’on en tient lieu. Si bien qu’on ne s’interroge pas sur la réalité et la vérité des données, mais seulement sur la pertinence des algorithmes confrontés à ces données.

En ce sens – et ce serait peut-être la tendance actuelle – le numérique annule le réel au profit de données fictionnelles (devenues fictionnelles, même si elles ont sédimenté le réel). En tout premier lieu avec l’IA, puisque c’est particulier à la notion de jeu de données que de constituer un réel de substitution. Ce n’est pas tant la frontière entre réel et fiction qui tendrait à s’estomper, mais le réel lui-même qui serait remplacé. De cela, les fictions numériques, notamment celles qui font intervenir de l’IA, pourraient en être un bon révélateur.