Introduction : le direct-to-consumer advertising

Chaque année, aux États-Unis, l’industrie pharmaceutique consacre plus de 30 milliards de dollars US au marketing. Les sommes dépensées dans ce que l’on appelle le direct-to-consumer advertising ou DTCA, c’est-à-dire le marketing à destination du consommateur1, sont passées de 2,1 milliards de dollars US en 1997 à 9,6 milliards de dollars US (soit de 11,9 % à 32 %) en 2016. Sur ces 9,6 milliards, 6 milliards ont été dépensés dans le marketing des médicaments sur ordonnance. Le nombre de publicités a progressé de 79 000 (dont 72 000 spots) en 1997 à 4,6 millions (dont 663 000 spots) en 2016. Parallèlement, le nombre de campagnes appelées disease awareness, c’est-à-dire visant la sensibilisation à une maladie dont certaines tiennent plus du symptôme (par ex. sécheresse oculaire, taux de testostérone inférieur à la moyenne, insomnie, etc.) et d’autres sont hyper spécialisées (par ex. syndrome pseudobulbaire), est passé de 44 en 1997 à 401 en 2016 [Schwarz & Woloshin 2018].

Dans leurs publicités et dans leurs campagnes de sensibilisation, les laboratoires n’hésitent pas à orienter les patients vers des médecins prescripteurs via des sites ou des applications du type « find-a-doctor », et à proposer des échantillons gratuits, des réductions, des consultations de télémédecine, des quizz et des autotests diagnostiques. Pendant ce temps, les dépenses de santé ont atteint 3,3 milliards de dollars US, soit 17,8 % du PIB en 2016.

Parmi les stratégies marketing à fort pouvoir de persuasion, le choix du nom et la conception de son pendant pictural, le logo [Danesi 2006], jouent un rôle essentiel, ce que nous proposons de démontrer en décryptant, à la lumière de l’analyse multimodale, ceux de 10 médicaments de marque sur ordonnance récents.

Dans une première partie, nous replacerons notre travail dans un contexte socioéconomique plus large en soulignant notamment l’influence des grands groupes pharmaceutiques internationaux. Dans une deuxième partie, nous présenterons brièvement les différents cadres théoriques sur lesquels nous nous sommes appuyée pour notre analyse. Dans une troisième partie, nous rappellerons les grandes tendances en matière de dénomination des médicaments de marque [Faure 2014, 2018a, 2018b] et les recommandations de la Food and Drug Administration (FDA). La quatrième partie sera consacrée à l’analyse de notre corpus. Nous conclurons sur les dangers que représente l’utilisation de l’art de la persuasion dans le domaine de la santé, dont l’épidémie d’addiction aux opioïdes qui sévit depuis les années 1990 aux États-Unis est un des exemples les plus édifiants.

1. Big Pharma

En 2018, le marché mondial du médicament a dépassé 1 046 milliards de dollars US de chiffre d’affaires, ce qui place le secteur, en termes de valeur boursière, devant celui de l’automobile et de la grande distribution, juste derrière celui de l’industrie pétrolière. Cette progression spectaculaire doit beaucoup aux pays dits « pharma-émergents » (Brésil, Chine, Russie et Inde). Mais, le marché américain reste le plus important, avec 45 % du marché mondial.

Surpuissante, l’industrie pharmaceutique est présente dans toutes les instances décisionnelles nationales et internationales telles que l’OMS, l’ONU, la FDA, l’EMA (l’Agence européenne du médicament), etc. [Even & Debré 2012]. Aux États-Unis, elle participe au financement des campagnes électorales et a infiltré, depuis longtemps, le Sénat et la Chambre des représentants grâce à un puissant lobbying2.

En termes de ventes de médicaments sur ordonnance, le leader mondial est le groupe Pfizer. Parmi les différentes classes thérapeutiques, les anti-TNF3 et les anti-néoplasiques-anticorps monoclonaux constituent le marché le plus important, devant les antidiabétiques (insulines humaines) et les antiviraux VIH4.

Généreuse avec les médecins prescripteurs qu’elle inonde de cadeaux très couteux pour s’assurer de leur fidélité, l’industrie pharmaceutique invente à intervalles réguliers de nouveaux troubles – souvent psychiques – mêlant le pathologique et l’existentiel (par ex. social anxiety disorder5, pre-menstrual dysphoric disorder6, oppositional defiant disorder7 ou encore restless leg syndrome8, etc.) pour lesquels elle propose des médicaments. Ainsi, au cours des vingt dernières années, aux États-Unis, le nombre de cas d’enfants présentant des troubles bipolaires a été multiplié par 40 et celui d’enfants présentant un trouble du spectre autistique par 20. De même, sur la même période, le marché des médicaments contre les troubles de l’attention est passé de 15 millions de dollars US à 7 milliards aujourd’hui9.

Parallèlement, l’industrie pharmaceutique s’immisce dans la sexualité et médicalise la baisse de libido en promouvant des affections telles que low-testosterone (ou low-T) chez l’homme et hypoactive sexual desire disorder10 (ou HSDD) chez la femme préménopausée pour lequel la FDA vient d’approuver Vyleesi®, que le laboratoire AMAG Pharmaceuticals espère aussi rentable que le Viagra® de Pfizer. Comme la plupart des campagnes publicitaires, celles de l’industrie pharmaceutique autour du désir (ou de l’absence de désir) sexuel visent à manipuler le patient consommateur et à créer de faux besoins [Berthelot-Guiet 2015 : 65] afin de placer ses produits, qui au vu de la longue liste de leurs effets secondaires potentiels n’ont pourtant rien d’anodin.

L’industrie pharmaceutique influe également sur les seuils. Par exemple, pour la glycémie à jeun, en décrétant que le seuil normal devait être inférieur à 100 mg/dl, elle a transformé des millions de personnes bien portantes en patients « prédiabétiques » et a fait redémarrer la vente de ses statines, un marché devenu moins lucratif. De même, elle a fait abaisser les valeurs pour la tension artérielle11, relançant ainsi la vente des médicaments contre l’hypertension.

Enfin, l’industrie pharmaceutique pousse les gouvernements à lancer de vastes campagnes de vaccination pour promouvoir ses vaccins – environ 5 % du marché mondial du médicament – dont certains tels que le Gardasil® de Merck posent question en termes d’efficacité et de pertinence12.

2. Cadres théoriques

Il existe plus de 30 000 médicaments de marque aux États-Unis. Chacun ou presque possède son logo – parfois son slogan (« With Trulicity13, you have it within you to lower your blood sugar and A1C ») et son spot publicitaire – et, pour les plus récents, sa page web :

Figure 1. Page web de Emgality®14

Dans le présent travail, nous avons choisi d’explorer la force argumentative du discours de l’industrie pharmaceutique. La question à laquelle nous avons tenté de répondre est la suivante : Quels sont les procédés linguistiques et non linguistiques auxquels l’industrie pharmaceutique a recours pour persuader les malades mais également les bien-portants de se faire prescrire des médicaments sur ordonnance ? Pour répondre à cette question, nous avons choisi de nous concentrer sur le nom de marque et le logo. En effet, dans un monde où l’image occupe une place prépondérante, le nom ne peut à lui seul suffire à persuader et se voit associé à un système d’identification et de signification visuel complexe dont le logo est un élément essentiel.

Si la linguistique, l’étymologie ou encore la phonosémantique permettent de rendre compte d’un nom isolé, nous nous sommes appuyée sur l’analyse multimodale [Peirce et al 1931] pour explorer ce système visuel complexe. Nous avons choisi de conserver le terme « multimodal(e) » bien que des auteurs comme J. Zlatev [2019] ou encore G. Stampoulidis [2020] lui auraient préféré celui de « polysémiotique » :

As cognitive semiotics […] aims to integrate concepts and methods from semiotics, cognitive science and cognitive linguistics, we endeavor to offer a coherent terminology, in line with the proposals […] which distinguishes the notions of perceptual (sensory) modalities (sight, hearing, smell, touch and taste) and semiotic systems (language, depiction and gesture). [Stampoulidis 2020 : 26]

Même si la distinction « multimodale/polysémiotique » ci-dessus a le mérite de soulever la question de la définition, nous ne pensons pas qu’elle soit pertinente dans l’analyse des noms de marque, notamment lorsqu’il s’agit d’appréhender leur dimension morpho-phonosémantique. On observe, par exemple, que de nombreux noms de somnifères et autres hypnotiques comportent la lettre Z (Zopiclone, Zaleplon, Zolpidem, Eszopiclone, etc.)15 ou le son [z] (Xanax®, Lexomil®, Tranxene®, etc.) parce que dans la culture occidentale, la lettre Z est associée au sommeil (par ex. l’utilisation de l’onomatopée « Zzz » par la bande dessinée) mais également parce que le son [z] possède des propriétés relaxantes [Faure 2018b]. Or, au regard de sa distinction « multimodale/polysémiotique », G. Stampoulidis [2020] aurait très probablement considéré tous ces noms comme des éléments monosémiotiques (texte) monomodaux (langage), ce qui n’aurait pas permis de prendre en compte leurs dimensions morphologique (image) et phonétique (son), essentielles en onomastique commerciale.

Bien que ces éléments ne fassent pas partie à proprement parler du travail présenté ici, l’analyse multimodale nous a également servi à explorer la galénique, illustrée par le comprimé de Viagra® dont la forme (de diamant) et la couleur (bleu pour évoquer la sérénité) ont participé à rendre le médicament célèbre16 :

Figure 2. Comprimé de Viagra

Ainsi que le packaging comme celui de l’antihistaminique Allegra®, dont la forme (en A) rappelle le nom du médicament, dont le design (futuriste) fait penser à celui des piles ou des jeux vidéo, et dont la facilité d’ouverture et la possibilité de refermeture sont des avantages indéniables pour le consommateur :

Figure 3. Boite d’Allegra®

Notre travail s’inscrit dans la continuité de ceux de G. Kress & T. Van Leeuwen [1996], qui soutiennent que l’image possède une grammaire que l’on peut décrypter à l’aide d’outils linguistiques « classiques » (par exemple, les marqueurs de modalité). Leur modèle est celui de la linguistique fonctionnelle systémique de M. Halliday qu’ils ont adapté à la communication visuelle. Par exemple, ils attribuent à l’image les trois fonctions habituellement associées au texte :

[…] every semiotic fulfils both an ‘ideational’ function, a function of representing ‘the world around and inside us’ and an ‘interpersonal’ function, a function of enacting social interactions as social relations. All message entities – texts – also attempt to present a coherent ‘world of the text’, what Halliday calls the ‘textual’ function – a world in which all the elements of the text cohere internally, and which itself coheres with its relevant environment. (G. Kress & T. Van Leeuwen [1996: 15])

Car, même si nous partageons les réticences de G. Sonesson [2008 : 65] lorsqu’il reproche à G. Kress & T. Van Leeuwen d’extraire à partir d’une image complexe des structures « grammaticales » de manière arbitraire, nous avons été séduite par l’idée qu’une image puisse être considérée comme résultant d’un ensemble de choix énonciatifs et qu’elle se laisse comprendre grâce à un système de décodage commun et contexte-dépendant, comme peut l’être une langue. D’ailleurs, N. Cohn [2018] parle de visual narrative grammar (VLT), qu’il définit en ces termes :

VLT argues that drawings use similar structural and cognitive principles as language […]. This involves encoding into memory systematic mappings between form (sounds, graphics) and meaning to create “lexical items” (words, images), which are then sequentially ordered using a grammatical system (syntax, narrative). […] However, because images contain more semantic information than individual words, this narrative grammar operates at a “discourse” level of meaning, rather than at a sentence level. Nevertheless, the basic principles and cognitive mechanisms remain similar between the sentence (syntax) and narrative levels. (N. Cohn [2018: 1-2])

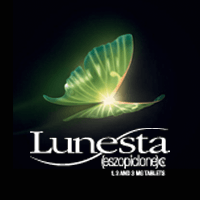

Pour notre part, nous avons recours à la grammaire métaopérationnelle (ou « théorie des phases ») telle qu’elle a été pensée par H. Adamczewski [1996], et notamment à son double clavier « choix ouvert / choix fermé », qui nous permet d’analyser les éléments de l’image en fonction de leur orientation « gauche (choix fermé) / droite (choix ouvert) ». Ainsi, dans le logo du Lunesta®17 ci-dessous, le papillon s’envole vers la droite (choix ouvert), ce qui laisse envisager un avenir plus radieux (on aperçoit au centre la lumière aveuglante d’un lever de soleil, qui vient éclairer une nuit d’encre) :

Figure 4. Logo de Lunesta®

Pour l’analyse textuelle, nous avons choisi de nous appuyer sur la théorie de la métaphore conceptuelle de G. Lakoff & M. Johnson [2003 (1980)] et sur la théorie de la métonymie conceptuelle de R. Dirven & F. Ruiz de Mendoza [2010], ainsi que, dans la mesure où le nom et le logo des médicaments ne sont pas exclusivement constitués de métaphores et de métonymies, sur les travaux de C. Forceville [2019], qui préconise l’élargissement de la théorie conceptuelle à d’autres tropes et parle de conceptual trope theory :

It is becoming ever more clear that, just as metaphor and metonymy, hyperbole, irony, allegory, antithesis, and probably other tropes, operate first and foremost on the conceptual level […] (C. Forceville [2019 : 374]

En outre, l’étude de P. Pérez-Sorbrino [2016] sur les métaphores et les métonymies dans la publicité nous a été utile pour mettre en évidence le lien entre les tropes en présence et les stratégies marketing de l’industrie pharmaceutique.

Enfin, pour l’analyse phonosémantique, nous avons retenu le cadre proposé par T. Lowrey & L.J. Shrum [2007].

3. Un nom qui vaut de l’or

Le choix d’un nom se révèle crucial dans le succès ou l’échec d’un médicament. Ainsi, R. Stepney [2010] écrit que la molécule antihypertensive lisinopril fut un succès lorsqu’elle fut vendue sous le nom Zestril® mais un fiasco lorsqu’elle fut distribuée sous la marque Carace®, parce que le zest- de Zestril® véhicule une idée d’enthousiasme et de joie de vivre. L’enjeu est d’une telle importance que les industriels sont prêts à dépenser des sommes exorbitantes pour la création d’un nom. S. Dutchen [2009] mentionne des montants qui vont de 250 000 à 2,5 millions de dollars US pour la création d’un seul nom.

En mai 2014, suite aux quelque 126 000 incidents liés aux médicaments dont certains dus à la ressemblance entre des noms de médicaments différents, la FDA a publié des recommandations quant à la dénomination des nouveaux médicaments de marque (par ex. interdiction de mentionner le nom du laboratoire, d’utiliser des abréviations médicales, ou de mentionner sa forme, obligation de choisir un nom unique pour le marché mondial, etc.). Dans ce texte, révisé et finalisé en avril 2016, il est également noté que la FDA se réserve le droit de rejeter les noms qui exagèrent l’efficacité, minimisent le risque, élargissent l’indication thérapeutique, ou laissent croire en une supériorité du produit, et les noms qu’elle considère trop « fantaisistes » parce qu’ils impliquent une efficacité ou une composition unique en son genre, ou qu’ils sonnent faux ou sont trompeurs. Par exemple, en 1988, Upjohn a dû rebaptiser Regain®, son médicament destiné à favoriser la repousse des cheveux, Rogain® parce que le nom proposé véhiculait une idée de réussite, regain signifiant « regagner » en français. Plus récemment, en 2006, Pfizer s’est vu refuser Champix® parce que le nom a été jugé trop proche du mot champion. Aux États-Unis, ce médicament préconisé dans l’arrêt du tabac est donc appelé Chantix®, alors qu’en Europe, l’EMA a accepté Champix®.

Dans une étude que nous avons menée en 2017 [Faure 2018a, 2018b] et qui portait sur les noms de médicaments qui avaient reçu une autorisation de mise sur le marché aux États-Unis à partir du 1er janvier 2015, nous avons démontré que les industriels continuaient à ignorer les recommandations de la FDA.

Nous avons relevé l’utilisation de stratagèmes tels que l’emprunt à d’autres langues (par ex. Vraylar® du français « vrai », un traitement pour la dépression bipolaire), l’intégration d’affixes positifs sous une forme phonétique (par ex. Trulicity® de true « vrai ») ou la dissimulation du nom de l’industriel sous une forme abrégée (par ex. Auryxia® du laboratoire Keryx Biopharma, un médicament contre l’anémie ferriprive).

Nous avons en outre mis au jour les tendances en matière de dénomination et avons relevé, parmi les 137 noms analysés, un grand nombre de mots avec une finale en A (32 %) dont 13 se terminant par une fricative + A (par ex. Portrazza®, un anticancéreux), ce qui confirme la tendance à l’italianisation et surtout à la féminisation, qui a, selon nous, pour effet de rassurer le patient en laissant entendre que le médicament est inoffensif.

Depuis le 1er janvier 2015, nous avons noté une nette augmentation de la finale en I puisque de 13 %, elle est passée à 21,7 % des noms approuvés par la FDA pour l’année 2021, comme par exemple Skyrizi®, formé de sky « ciel » et de rizi pour « risankizumab », le nom de l’anticorps monoclonal, un médicament contre le psoriasis ; Evrysdi®, fusion de every « tout » et de rysdi pour « risdiplam », le nom de la molécule, un traitement contre l’atrophie musculaire ; Vyepti®, formé de vy, qui évoque la vitalité mais qui est également l’inversion de IV (le mode d’administration est intraveineux) et de epti pour « eptinezumab », le nom de l’anticorps monoclonal, un traitement contre la migraine ; et Sunosi®, de sun « soleil », un traitement contre la somnolence. On retrouve d’ailleurs cette tendance dans d’autres secteurs : Oui (SNCF), Engie (EDF), Frichti, etc.

4. 10 médicaments à l’épreuve

Pour des raisons de place, nous nous sommes limitée à 10 médicaments mais les stratégies que nous allons tenter de mettre au jour concernent la quasi-totalité des médicaments de marque qu’ils soient sur ordonnance ou en vente libre, même si, bien entendu, plus un médicament est récent et appartient à une classe concurrentielle (antidiabétiques, anti-inflammatoires, etc.), plus le marketing se révèle agressif (multiplication des supports, matraquage télévisuel, etc.). Indépendamment de leur nom évocateur, nous avons sélectionné les 10 exemples qui suivent pour l’intelligence de leur logo. Ces logos sont ceux qui apparaissent sur la boîte vendue sur le marché américain.

L’adjonction d’un logo à un médicament est un phénomène relativement récent puisqu’il remonte aux années 1990. Les logos associés à des médicaments sont graphiquement suffisamment simples pour être identifiés facilement et sont presque toujours de type mixte, c’est-à-dire associant un icotype et un logotype [Heilbrunn 2006], qui mettent généralement en scène soit l’action du médicament, soit un de ses effets.

Ils ont donc plusieurs fonctions dont celles de permettre une identification rapide du médicament et de faire écho à la fois à son nom et à sa fonction. Ils ne sont compréhensibles qu’en relation avec les autres signes (Kelly [2016 : 15]), en l’occurrence le nom du médicament, le contexte thérapeutique, etc. Plus concrètement, nous pensons qu’ils concourent également à rendre la contrefaçon plus difficile.

À notre connaissance, si le nom fait l’objet de recommandations de la part de la FDA, le logo est, du moins pour l’instant, tout à fait libre. Rappelons également que comme le nom, la création et la reproduction – souvent en quadrichromie – d’un logo coûtent cher. Seuls les médicaments potentiellement lucratifs vont donc en posséder un. Ce ne sera par exemple pas le cas des génériques, qui seront plutôt accompagnés du logo du laboratoire qui le fabrique :

Figure 5. Boîte d’acétaminophène (paracétamol)

L’analyse d’un logo nécessite que l’on s’intéresse à la sémiotique des couleurs, qui, comme le souligne J. Gage [1999], est intimement liée à des contingences historico-culturelles. De nos jours, l’industrie pharmaceutique utilise la couleur pour plusieurs raisons : différencier deux médicaments, favoriser sa prise par les patients (par ex. un sirop rose rassure les enfants), réduire le risque de contrefaçon et aider à promouvoir un nouveau produit.

Dans la conception de leurs logos, les industriels ont une préférence pour certaines couleurs. Ainsi, d’après une étude récente menée par l’institut de branding 99designs18, le bleu apparaît dans presque 85 % de tous les logos des entreprises leaders du marché de la santé. Dans la mesure où, dans la société occidentale actuelle, la couleur bleue est associée à la connaissance, à la tranquillité, à la sécurité et à la confiance19, ce choix n’est pas surprenant. M. Pastoureau décrit le bleu comme :

[…] une couleur consensuelle, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales […]. C’est une couleur qui ne fait pas de vague, ne choque pas et emporte l’adhésion de tous. […] Même la musique du mot est calme, atténuée […]. (M. Pastoureau [2005 : 25])

L’étude menée par 99designs démontre également que la notion de sophistication est associée au violet (1), au rose (2) et au noir (3) alors que celle de sérieux est d’abord associée au bleu (1) puis au rose (2).

Dans les logos associés aux médicaments, on retrouve majoritairement le bleu, qui symbolise la sérénité, la sécurité, la confiance et le sérieux ; l’orange, qui est associé à l’audace ; le rose, qui évoque la douceur et la féminité20 ; le violet, qui symbolise la sagesse, la spiritualité et l’autorité ; le vert, qui évoque l’espoir, la fraicheur, l’équilibre et la nature ; le blanc, qui représente la propreté, la pureté et la paix ; et le jaune, qui est lié à la chaleur et à l’énergie. À l’inverse, on ne trouve pas ou très peu de marron, qui est généralement associé à la saleté, ou de rouge, qui symbolise le danger et la colère. Ces remarques21 concernent les couleurs primaires et ne tiennent pas compte de la complexité des tons au sein d’une même couleur. En effet, les différents tons, qui sont déterminés par le degré de saturation et par l’intensité lumineuse, revêtent également une importance majeure. Par exemple, le bleu du logo du Nerlynx® est un sous-type de bleu vert :

Figure 6. Logo de Nerlynx®

Nerlynx®, dont le nom est formé des trois premières lettres de la molécule nératinib et de « lynx », animal réputé pour sa vue perçante [Faure 2018a], est une nouvelle thérapie ciblée destinée à des patientes présentant un cancer du sein précoce.

Comme D. Machin [2007: 98] le précise, les lettres détachées soulignent le caractère scientifique du médicament :

In the case of the use of print style, we have the impersonal, the technical, the new, the mass produced. In an advert, it might be important to connote the impersonal or technical, if there is scientific information […].

et, leur forme arrondie, le côté féminin :

Roundness can come to signify ‘smooth’, ‘soft’, ‘gentle’, ‘natural’, ‘organic’, ‘subjective’, ‘emotional’, ‘maternal’. Roundness might also mean fluidity and ease.

On note qu’il n’y a que des bas de casse. Ceci donne le même poids à chaque lettre et attire le regard vers le Y dont le jambage inférieur déborde de la ligne de pied. On remarque qu’il ne s’agit pas seulement d’une lettre mais d’un anticorps herceptin, cible du médicament. On note également que le X forme deux seins. Le point à la base du X, qui déborde légèrement sous la ligne de pied et dont la couleur orangée accentue le caractère novateur de la molécule, symbolise le médicament qui va cibler le récepteur.

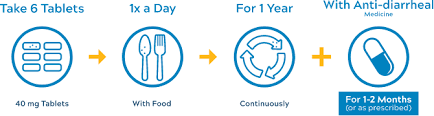

Les instructions destinées aux patientes reprennent les couleurs et la typographie du logo comme ci-dessous :

Figure 7. Instructions pour la prise de Nerlynx®

Figure 8. Logo de Xofigo®

Xofigo® (dichlorure de radium-223), dont le nom est formé du X des rayons X – le médicament est radioactif – et de figo « figue », fruit dont la forme rappelle celle de la glande prostatique, est préconisé dans le traitement du cancer de la prostate associé à des métastases osseuses. On peut également voir, dans le nom, le XO de « extra-old » généralement associé au cognac, boisson typiquement masculine. La couleur prune vient souligner le lien entre le mot et la figue. Les lettres sont légèrement penchées vers la droite, ce qui met en valeur le caractère novateur du médicament. En effet, selon M. Tardy [2007], l’inclinaison des lettres vers la droite indique une ouverture vers l’avenir. Ce choix pourrait donc laisser penser que le médicament offre des perspectives d’avenir aux patients en améliorant la survie. D’ailleurs, sur la page web dédiée au médicament, le slogan est Life can be longer.

Le nom est accompagné d’un élément iconique. Il s’agit d’une sphère avec, en son centre et au premier plan, la lettre grecque alpha, qui représente la radioactivité. On identifie également un os avec en arrière-plan un élément creux représentant le foramen, et sur le côté gauche, représentée par la couleur grise, sa surface. On retrouve la couleur prune au centre qui renvoie à celle des lettres du nom. On peut également voir dans le gris sur la gauche un passé sans espoir alors que la couleur orangée sur la droite augure un avenir plus positif.

Figure 9. Logo de Humira®

Humira® (dalimumab) est un anticorps monoclonal immunosuppresseur préconisé dans les maladies inflammatoires de type polyarthrite rhumatoïde. Son nom est un acronyme : human monoclonal antibody in rheumatoid arthritis.

L’élément iconique représente une direction, précisée par le slogan qui apparaît sur le site web Destination you, c’est-à-dire que la cible du médicament est avant tout le patient. On note que la flèche forme un sourire, l’objectif étant le bien-être, et part vers le haut, symbolisant ainsi l’enthousiasme et la santé. En effet, pour G. Lakoff & M. Johnson [2003: 15] :

Happy is up. […] drooping posture typically goes along with sadness and depression, erect posture with a positive emotional state. […]

Health and life are up. […] Serious illness forces us to lie down physically.

On observe que la flèche suit la direction de plusieurs points cardinaux, qui eux-mêmes forment une étoile. L’élément iconique semble avoir été tracé à la main, ce qui donne l’impression que le message est personnel. À l’inverse, le nom est composé uniquement de majuscules sans empattement, ce qui véhicule une idée de scientificité et d’efficacité. La couleur, un rose foncé, indique que le médicament s’adresse d’abord aux femmes, les maladies inflammatoires étant plus fréquentes dans cette population.

Figure 10. Logo de Herceptin®

Herceptin® (trastuzumab), dont le nom est formé de l’acronyme HER pour human epidermal receptor, -cept- pour intercept et –in, suffixe féminin courant en pharmacologie, est indiqué dans le traitement de patientes atteintes d’un cancer du sein métastatique HER2 positif.

L’élément iconique représente de prime abord une Diane chasseresse armée d’un arc, le tout symbolisant le rôle du médicament, à savoir cibler les récepteurs HER2. On note également que le personnage est tourné vers la droite et vise l’avenir. Mais, si on regarde de plus près, on peut reconnaître l’anticorps herceptin (en forme de Y inversé). La couleur rose indique que la cible est féminine, et sa saturation exprime énergie et dynamisme.

Figure 11. Logo de Afinitor®

Afinitor® est un inhibiteur du système mTOR (de l’anglais mechanistic target of rapamycin), une enzyme qui régule la prolifération cellulaire. Il s’agit donc d’un anticancéreux. Son nom est composé de afini(t)- pour affinity « affinité », et de TOR. Au niveau du logo, la séparation des deux blocs est indiquée à l’aide de deux couleurs (bordeaux pour AFINI et gris pour TOR). On peut observer que quatre petites flèches ciblent le O de TOR, dont le centre représente un comprimé, et qui du coup se déplace sur son axe. On note que la lettre bascule vers la gauche (vers le passé). On peut en déduire que le O représente la cellule ou la tumeur cancéreuse, cible du médicament. Pour A. Room [1982 : 194], la lettre O possède un attrait visuel particulier (elle attire l’œil en son centre, elle représente tantôt l’œil tantôt la bouche humaine, et elle symbolise la perfection du cercle), ce qui en fait une lettre très appréciée des publicitaires. Les deux flèches du milieu sont du même gris que les lettres de TOR alors que les flèches aux deux extrémités sont de couleur jaune orangé presque dorée et symbolisent une attaque victorieuse.

Figure 12. Logo de Januvia®

Januvia® est un antidiabétique oral. Son nom est composé de janu- pour le dieu aux deux visages Janus, symbole de la dualité – le médicament traite le diabète de type 2 – et de via, « l’intermédiaire », qui joue également sur la notion de vie.

Alors que les autres lettres sont droites sans empattement, on observe que le I est en italique avec empattement, ce qui lui insuffle un mouvement. On note que son point est pris dans un tourbillon vert (espoir) et rouge rosé (féminin), qui véhicule une idée de dynamisme et d’enthousiasme. On remarque également que la pointe du V dépasse la ligne de pied, ce qui attire l’œil sur le mot via.

Figure 13. Logo de Cequa®

Dans le nom « cequa », le ce- (phonétiquement [si :] pour see « voir ») indique que le traitement est destiné aux yeux, tout en véhiculant l’image apaisante de l’océan (sea « la mer »). Le suffixe -qua joue à la fois sur la notion d’eau (aqua) et sur celle de qualité (quality), tout en soulignant que le médicament va apaiser (quell) la sensation de sécheresse oculaire22.

L’élément iconique comprend une goutte bleue (le médicament est un collyre) posée sur deux taches de tailles différentes qui représentent les paupières inférieures et supérieures. Les couleurs (vert foncé et vert clair) véhiculent une idée d’apaisement et de bien-être. Le logotype est du même bleu que la goutte et est fait de caractères aux jambages biseautés, qui véhiculent une idée de précision.

Figure 14. Logo de Xarelto®

Xarelto® est un anticoagulant oral. Son nom est composé de xa-, qui désigne le facteur de coagulation ciblé, -elt- pour halt (la molécule est inhibitrice) et un O final qui lui donne une consonance italienne masculine censée conférer au médicament un rôle de protecteur [Faure 2018a, 2018b].

Le logotype est formé de lettres ombrées d’un violet profond. On note que le E déborde sur le L et le O sur le T, ce qui a pour effet de mettre en avant les voyelles. L’élément iconique est un triangle inversé, dans lequel on peut voir un cœur, et que l’on retrouve sur les comprimés comme ci-dessous :

Figure 15. Comprimés de Xarelto®

L’élément iconique se décompose en de petits losanges/gemmes alignés et dégradés du gris à la base vers le violet profond à l’apex avec, en son centre, un losange/gemme rose fuchsia dans lequel on peut voir un caillot. Chaque élément peut également symboliser toutes les pathologies que le médicament est censé éviter (thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire, fibrillation atriale non valvulaire, etc.). L’élément iconique peut être également perçu comme le V de la victoire.

Figure 16. Logo de Enbrel®

Enbrel® est un inhibiteur du TNF-alpha et est utilisé dans le traitement des maladies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde, etc. Son nom est un mélange de enable « rendre capable » et de umbrel « ombrelle, parapluie », qui symbolise la protection.

Le logo est composé d’un cadre bleu foncé avec, à l’intérieur en haut à droite, un deuxième cadre d’un bleu gris dégradé dans lequel est inséré le nom du médicament. Du cadre extérieur déborde l’élément iconique. Il représente un être humain qui prend son élan et va de l’avant parce qu’il ou elle est libéré(e) de ses douleurs – notamment articulaires. On peut également identifier le N et le B de Enbrel®. Les lettres sont particulièrement détachées, ce qui, d’après D. Machin [2007 : 100], véhicule une idée d’aisance :

Internally disconnected letterforms, meanwhile, have a sense of not being ‘buttoned up’, which may be […] positively, as, say, ‘easy-going’.

Ce que confirme la prise d’élan du personnage.

Figure 17. Logo de Vyleesi®

Le nom Vyleesi® est formé de vy- construit à partir de via, qui évoque à la fois le partenariat et l’aide, et de easy, qui laisse entendre que le produit est facile d’utilisation et que la vie de la patiente en sera simplifiée23. Il a été choisi pour sa résonnance avec « Khaleesi », titre de l’héroïne de la série Game of Thrones dont les responsables du laboratoire sont fans24.

Au niveau des couleurs, on note l’utilisation du noir, tout à fait exceptionnelle dans l’industrie pharmaceutique. Dans ce cas précis, associé au rose pâle, il donne une impression de raffinement, impression renforcée par l’aspect luxueux de la boîte, qui fait penser à une boîte de chocolats ou de lingerie. On relève que le packaging fait partie intégrante de la rhétorique publicitaire en valorisant l’objet et donc toutes celles et ceux qui le possèdent (Adam & Bonhomme [2012 : 36]) :

Figure 18. Boîte de Vyleesi®

Ce dernier exemple illustre la tendance de l’industrie pharmaceutique à transformer en pathologie un comportement choisi (abstinence sexuelle) ou un état normal (fatigue, ménopause/andropause, vieillissement) afin de continuer à développer le marché très lucratif25 que sont les médicaments préconisés dans les « troubles du désir sexuel » (par exemple, pour les hommes, Viagra®, Cialis®, Levitra®, Adcirca®, Staxyn®, Stendra®, etc.). Plus que réellement physiologiques, ces troubles sont surtout culturels. En effet, dans nos sociétés occidentales, la baisse des performances sexuelles couplée à la crainte du vieillissement sont des préoccupations majeures. Les industriels l’ont bien compris et encouragent cette situation en interpellant directement le patient comme le fait AMAG Pharmaceuticals sur la page web de Vyleesi® :

Figure 19. Extrait de la page web de Vyleesi®

Les exemples qui précèdent démontrent que les stratégies utilisées dans le discours publicitaire par l’industrie pharmaceutique se révèlent d’une très grande force argumentative. Un nom au fort pouvoir évocateur, des lettres penchées vers l’avenir, des couleurs positives, un slogan accrocheur, un élément iconique entraînant, un packaging délicat, autant d’éléments qui concourent à augmenter la force argumentative du discours publicitaire de l’industrie du médicament. Chacun de ces éléments fait écho aux autres, formant ainsi un canevas discursif complexe producteur de sens, et, de plus en plus, susciteur de besoins. Car, pour pouvoir augmenter ses parts de marché, l’industrie n’a rien trouvé de mieux que de susciter de nouveaux besoins, voire de créer de nouveaux troubles, en poussant tout un chacun, sous couvert de progrès scientifiques, à s’interroger sur son état de santé physique, mental et sexuel.

Conclusion : « La crise des opioïdes »

Notre contribution a permis, à partir d’une analyse multimodale des noms et logos de 10 médicaments de marque récents, de mettre au jour certaines des stratégies de persuasion mises en place par l’industrie pharmaceutique pour convaincre les patients de demander à leur médecin de leur prescrire un médicament donné. Notre analyse a également démontré que souvent, ce discours n’était intelligible que parce qu’il était le reflet de celui de la société.

Au-delà des stratégies mentionnées dans notre étude, la force argumentative du discours publicitaire des industriels du médicament est d’autant plus puissante – et potentiellement d’autant plus dangereuse – qu’elle utilise le prétexte de l’information du patient (et du médecin). Et cette tactique de l’infomercial est de plus en plus utilisée car en plus d’être terriblement persuasive parce qu’elle se pare de scientificité, elle permet aux industriels d’échapper à d’éventuelles poursuites. Entre information et manipulation, la frontière est ténue.

Rappelons enfin que le médicament de marque se situe au cœur d’un marché extrêmement concurrentiel, qui oblige les industriels à convaincre non seulement les patients mais également les bien-portants que leur produit est celui dont ils ont besoin. Mais est-il pour autant un produit de consommation comme un autre ?

Dans les années 1990, pendant que les représentants de Purdue convainquaient les professionnels de santé que les opioïdes, lorsqu’ils étaient prescrits pour la douleur, n’entrainaient pas de dépendance, le fabriquant lançait une campagne agressive pour promouvoir son produit l’Oxycontin®. Entre 2000 et 2015, le nombre d’ordonnances d’opioïdes a été multiplié par quatre. Aujourd’hui, on estime que 46 personnes meurent d’une overdose d’opioïdes chaque jour aux États-Unis. La crise des opioïdes est un exemple parmi d’autres26 du danger que peut représenter le discours publicitaire dans le domaine du médicament.