« Il déambulait sur le Forum Romanum, pensant aux sénateurs, aux consuls, aux prêtres, aux soldats et aux martyrs parfaitement réels, que personne n’avait écrits et qui s’étaient évaporés entre les pierres. Au fond, l’histoire n’offrait guère de prise ! »

« Depuis qu’il y avait des hommes, il y avait eu de l’Histoire ; l’Histoire déterminait le présent, le présent l’avenir, par conséquent l’avenir ne pouvait exister sans l’Histoire. Aussi importait-t-il d’en prendre connaissance »

Cees Nooteboom, Le Chant de l’être et du paraître (1981)

Dans son roman Le Secret de Torrenuova, Simonetta Agnello Hornby raconte, d’une façon très chaste, discrète et respectueuse, l’un des derniers tabous : un inceste entre frère et sœur, dont naît un enfant, qui est le protagoniste du livre1. Quand j’ai été invitée à cette rencontre avec Simonetta sur le thème des vocations forcées entre histoire et littérature, j’ai pensé à son Boccamurata et, donc, à l’inceste. Les deux disciplines, en effet, partagent un même outil, la narration, mais l’utilisent d’une façon différente et surtout avec des buts différents2.

À cause de mon métier d’historienne, je sais très bien quelle est la différence entre histoire et littérature ; j’ai toutefois des incertitudes à propos de leurs frontières au début du XXIe siècle, et cela surtout après avoir lu d’excellents livres tels que Il Bottone di Puskin (1995) de Serena Vitale, ou Into that Darkness (1973) de Gitta Sereny, ou HHhH de Laurent Binet (2010)3, qui utilisent l’histoire, font des recherches et disent la vérité, selon la plus importante de toutes les règles de l’histoire. Toutefois, ces livres n’ont pas été écrits par des historiens professionnels ; ils ne sont pas de l’histoire stricto sensu, et ils ne sont pas adressés à des historiens professionnels, mais à tout le monde. D’où le rapport incestueux qu’ils entretiennent avec l’histoire.

Je maintiens ma position d’historienne. Et je voudrais ici dire pourquoi je fais de l’histoire, quels sont mes rapports d’historienne avec la littérature et pourquoi je considère encore mon métier comme utile et important. Je trouve qu’il y a beaucoup d’implications de ma recherche avec le monde contemporain et j’espère pouvoir contribuer à mieux le comprendre, autant que si j’écrivais des romans, même si la comparaison en termes de parts de marché n’est pas soutenable. De nos jours, les romans sont beaucoup plus lus que les livres d’histoire : par exemple, en Italie le roman historique La Monaca de Simonetta Agnello Hornby, publié en septembre 2010 et inspiré d’une histoire vraie, a été vendu à 80 000 exemplaires en deux ans4.

Mon sujet de recherche – les vocations forcées – a un rapport très étroit avec la littérature, et cela dès le départ. La proximité des sujets dont je m’occupe et le thème du roman de Simonetta Agnello Hornby La Monaca me permettent de parler, avec quelques compétences, des rapports fiction et réalité dans son roman, qui puise ces sources dans deux textes historiques : L’Inferno monacale di Arcangela Tarabotti et les Misteri di un chiostro napoletano d’Enrichetta Caracciolo di Forino. Ce travail permettra, je l’espère, de pointer la différence entre mon métier et le sien, en termes de règles et de résultats.

Avant de commencer, je voudrais souligner que « et quand je dis moi c’est une façon de parler », comme le répète un personnage des Enfants du paradis (1945)5, et, comme le dit la poétesse Patrizia Cavalli (née en 1947), « quell’io verbale non è altro/che un io grammaticale » (ce je verbal n’est rien d’autre qu’un je grammatical)6. Donc, je vous prie à l’avance de considérer ce qui suit comme un exercice d’honnêteté intellectuelle plutôt que comme du narcissisme. Dans le panorama italien (ou anglais) l’ego-histoire, inventée par Pierre Nora (et critiqué par Pierre Bourdieu qui a parlé d’« illusion biographique »), n’a pas encore tellement de statut, tandis qu’en France une approche personnalisée a désormais trouvé sa place dans un diplôme d’habilitation : autrefois il fallait faire une thèse d’état ; maintenant le récit de son propre parcours de recherche fait partie intégrante du dossier7.

Depuis 1984, c’est-à-dire à partir du moment où j’ai été jeune étudiante de vingt-deux ans à Bologne, je côtoie une nonne vénitienne du XVIIe siècle, nommée sœur Arcangela Tarabotti (1604-1652). La raison d’un tel intérêt est personnelle, et je pense que les raisons personnelles sont très importantes pour l’historien : par exemple, je crois que Jules Michelet aurait eu une autre attention aux sorcières, à leurs corps, aux règles, s’il n’avait pas épousé en deuxième noce une jeune femme, Athenaïs Miallaret, dont il était très amoureux et dont il craignait les grossesses8. J’étais obsédée par une question précise à l’égard des nonnes du passé, qui naissait d’un livre, lu à l’école par tout étudiant italien, I promessi sposi (Les Fiancés), par Alessandro Manzoni (1785-1873). Dans cette histoire, qui se déroule au XVIIe siècle et qui repose sur une véritable recherche historique de la part de Manzoni, il y a un épisode, très célèbre, au sujet d’un des personnages, la « monaca di Monza »9. En Italie tout le monde la connaît, grâce au récit de Manzoni, qui n’hésite pas à raconter en détail le scandale de sa vie (un amant, deux enfants et un meurtre dans son couvent) dans la première version de son livre, encore intitulé Fermo et Lucia. Manzoni avait lu les documents concernant son procès et il avait décidé d’insérer son histoire dans le roman, tout en la déplaçant chronologiquement de la fin du XVIe siècle à la grande peste de 1630. Toutefois, dans la version définitive des Fiancés, (1840), le scandale est suggéré, non pas raconté : une phrase, – « La sventurata rispose » résume le drame de la « Signora di Monza »10.

Quand j’avais 8 ans, un ami très cultivé de mes parents, l’éditeur, écrivain, peintre, sculpteur et partisan Neri Pozza de Vicenza (1912-1988), avait raconté toute la véritable histoire de suor Virginia Maria, ou Marianna de Leyva (1575 ?-1650), selon son véritable nom, donnant toutes les phases de sa tragédie personnelle, même l’examen par le représentant de l’évêque qui était devenu obligatoire après le Concile de Trente : le caput 17, Sessio XXV, dit que « toute personne qui oblige ou retient une jeune fille à entrer dans le cloitre est excommunié ipso facto »11. Comme tout enfant de la bonne bourgeoisie italienne des années 1960, je n’avais pas le droit de parler et d’intervenir, mais je me souviens très clairement que je me demandais en silence : « si une jeune fille savait qu’elle ne voulait pas, si elle pensait non, comment finissait-elle par dire oui ? ». Quinze ans plus tard, je posai cette question à Carlo Ginzburg, l’inventeur avec Giovanni Levi de la micro-histoire, et qui était mon professeur à Bologne. Ginzburg trouva que ma question était un bon point de départ, à condition de trouver des documents pouvant y répondre12. Après une tentative inaboutie et d’une naïveté presque suicidaire d’en trouver – et en nombre ! – à Rome aux Archives du Vatican, Ginzburg me suggéra de me pencher plutôt sur Tarabotti, une nonne qui avait été marginalement étudiée dans un livre qui venait de paraître13. C’était un cas très intéressant, puisque elle avait été la seule femme de son temps à avoir ouvertement parlé des vocations forcées. Elle en avait traité dans son Inferno monacale, resté manuscrit et en possession d’une vieille comtesse, dont le livre cité par Conti Odorisio donnait quelques extraits14. « Si tu obtiens la permission de le transcrire entièrement », me dit Ginzburg, « tu as ton mémoire ». Je réussi à avoir la permission de transcrire le manuscrit en entier (un codex unicus de 132 pages en quarto, dont j’ai fait l’édition critique15). C’était pour moi le début d’une longue histoire. Tarabotti est le seul rapport de ma vie, à part celui avec ma famille, qui dure depuis presque 30 ans, puisque, contre tout pari, c’est une histoire qui n’a pas encore de fin aujourd’hui. Je ne veux pas vraiment parler de féerie, mais c’est depuis 15 ans que, quand j’entre aux archives, non seulement à Venise, mais à Florence ou à Paris, je trouve des documents inédits qui m’obligent de faire un article, une communication à une conférence, et maintenant, enfin, une biographie16.

Dans les années 1980, Arcangela n’était pas ce qu’elle est maintenant. Benedetto Croce (1866-1952), l’historien le plus renommé en Italie au XXe siècle, lui avait consacré trois pages dans ses Nuovi saggi sulla letteratura del Seicento (1931)17 ; elle avait été également le sujet d’une vieille monographie (1960) par un historien amateur, Emilio Zanette (1878-1971), qui lui avait dédié sa vie18. Elle n’était connue que par des érudits locaux, quelques spécialistes du libertinage érudit en Italie (puisque elle était une très bonne amie de l’inventeur de l’académie locale des libertins Incogniti, Giovan Francesco Loredan) et par quelques féministes engagées. Maintenant, presque trente ans après, tout a changé. Arcangela n’est plus un objet pour les historiens professionnels seulement ; elle n’est pas non plus un objet historique qui nécessite d’une justification. Au contraire, elle est entrée dans le monde actuel, à travers ses livres traduits en anglais aussi bien que par les journaux, et récemment même dans un roman ou, je dirais, un roman et demi19.

On peut dire la même chose sur les vocations forcées : depuis une vingtaine d’années. Suite à la floraison d’études de genre, on a publié plusieurs études sur ce phénomène social20. Il s’agit d’un thème qui n’est pas encore très aimé par une certaine historiographie catholique, mais qui est maintenant considéré comme important21.

Quant à ma question personnelle, j’ai pu y répondre, tout en en reconnaissant le caractère naïf. Les jeunes filles disaient oui car elles n’avaient pas de choix. D’une part, la société de l’époque était une société qui ne demandait à personne, ni homme ni femme, quels étaient leurs souhaits personnels. D’autre part, il y avait toutes sortes de chantages et de pressions psychologiques, ainsi que de nombreux moyens durs pour les obliger à suivre l’avis et le choix de la famille, comme par exemple ne pas leur envoyer de repas pendant qu’elles étaient pensionnaires, menacer de les mettre aux Pénitentes, parmi des anciennes prostituées, ou de les tuer ou les empoisonner22.

Tarabotti, cette inconnue, écrivait. Dans sa vie très morne dans le petit couvent de Sant’Anna in Castello, le quartier de l’Arsenal – l’un des plus populaire de Venise, où elle était née d’une famille cittadina – elle publia cinq livres entre 1643 et 1654. Ce n’était pas un succès négligeable dans une période pendant laquelle les femmes, et les nonnes en particulier, auraient dû garder le silence. D’autant plus qu’Arcangela n’écrivait pas des œuvres de dévotion ou de spiritualité, genres conformes à son statut de religieuse. Au contraire, elle est l’auteur d’œuvres qui se veulent explicitement des pamphlets politiques sur la condition des femmes de son temps. Ainsi, en dénonçant par exemple le système des dots exorbitantes, elle souligna le triste destin de celles qui étaient obligées de prononcer les vœux sans en avoir la vocation ; ou encore, en défendant le droit des femmes à suivre des études, elle dénonça l’ignorance forcée de nombreuses d’entre elles. Tous les titres de ses œuvres sont révélateurs de cette volonté toute politique de dénoncer la condition faite aux femmes : Tyrannie paternelle, Simplicité déçue, Enfer monastique. Ce dernier texte, par exemple, n’est pas une autobiographie, mais plutôt un reportage d’une journaliste du XVIIe siècle : elle y raconte, de manière très lucide et avec une qualité remarquable d’écriture, la vie à l’intérieur du couvent aussi bien que les raisons sociales et économiques qui enferment les jeunes filles au couvent. Même lorsqu’elle rédigea des textes qui ressemblent à des badinages (comme Antisatira in favore del lusso donnesco, 1644, ou Che le donne siano della spetie degli uomini, 165123), elle soutint l’égalité entre les sexes, le droit à étudier, à travailler et à consentir au mariage. Ces éléments de ces œuvres ont fait que, de nos jours, Arcangela est considérée, en Italie comme dans les pays anglophones, comme une proto-féministe réputée et une écrivaine de grand talent24. Sa réputation dans le domaine de l’histoire – non pas seulement dans l’histoire du genre – est maintenant indiscutable.

En même temps, Tarabotti a migré de l’histoire à la littérature, où sa fortune s’est réalisée en deux temps. La première sous la plume de Melania Mazzucco (née en 1966) dans La Lunga attesa dell’angelo, (2008), un roman historique sur les derniers jours de Jacopo Robusti dit le Tintoret25. Il s’agit d’un roman très documenté du point de vue de la recherche historique proprement dite, même s’il prend des libertés – comme tous les romans – par rapport à la vérité historique26. Le portrait de sœur Ottavia, l’une des filles de Tintoret, nonne au couvent de Sant’Anna, pourrait bien être inspiré à la vie d’Arcangela Tarabotti : le couvent est le même, et sœur Ottavia est passionnée d’astronomie, lit des œuvres interdites comme celles de Galilée et de Giordano Bruno, tout comme Arcangela lisait des livres à l’Index. En tout cas, dans l’œuvre historique de Mazzucco, dédié à la famille de Tintoret, Arcangela est citée maintes fois et considérée, « après sœur Virginia de Leyva, par Alessandro Manzoni [comme] la nonne la plus célèbre au XVIIe siècle italien et une de ses écrivaines les plus importantes»27.

L’autre auteure, restée médusée par Arcangela Tarabotti, est Simonetta Agnello Hornby, née en 1945 et donc appartenant à une génération différente de celle de Mazzucco28. Dans les remerciements du roman La Monaca, Agnello Hornby écrit :

L’inspiration pour l’histoire que j’ai racontée dans ce roman m’est venue il y a quatre ans. […] Peu de temps après, j’ai reçu une invitation de la part de Francesca Medioli pour faire une conférence à ses étudiants de l’Université de Reading, et je dois la remercier la première parce que, dans cette occasion, elle m’a fait cadeau d’un écrit fascinant à elle sur une nonne vénitienne : dans une note, elle citait I Misteri del chiostro napoletano, publié en 1864, c’est-à dire l’autobiographie d’une ex religieuse, Enrichetta Caracciolo. C’est à elle que j’adresse mon deuxième remerciement : j’ai une dette avec elle en particulier pour ce qui concerne les descriptions des cérémoniels monastiques29.

Tarabotti, qui est l’auteur de cet « écrit fascinant» cité par Agnello Hornby – l’Enfer monacal –, accompagne ici une autre personne qui a véritablement existé, Enrichetta Caracciolo di Forino, née le 17 février 1821, qui quitte le couvent en 1854, se convertit au protestantisme, se marie à un gentilhomme suisse, et meurt en 1901, à 80 ans. Caracciolo aussi avait écrit et publié son autobiographie avec l’éditeur Gasparo Barbèra de Florence en 186430. Leurs parcours biographiques, à des siècles de distance, présentent quelques analogies.

L’idée de La Monaca est la même que pour Manzoni ou Stendhal (« la vérité, l’âpre vérité ») et plusieurs autres : la romancière Agnello Hornby prend comme point de départ une histoire ‘vraie’, utilisant un texte qui en est le document. Toutefois, si nous allons voir de près les documents qui fondent l’histoire, force est de constater qu’il s’agit de textes hybrides, qui, tout en déclarant de ne dire que la vérité, se donnent également comme but la dénonciation politique d’un usage socio-économique injuste, ce qui en fait des textes suspects du point de vue de leur lien avec la vérité :

La Tyrannie Paternelle est un cadeau très approprié pour cette République, dans laquelle, plus fréquemment que dans nulle part ailleurs au monde, on abuse de contraire les filles violement. (Tarabotti)

En écrivant ces mémoires, je ne m’étais proposée rien d’autre que de confirmer, pour ce qui me concerne, avec des arguments factuels l’opportunité et la justice du décret avec lequel le gouvernement est en train de supprimer les couvents […](Caracciolo)31.

De plus, dans les deux cas transparaissent des tentations littéraires. Tarabotti utilise Dante et sa Comedia comme modèle, le citant dans le titre (Inferno), dans le texte (« per me si va nella città dolente »)32 et dans la structure. Caracciolo, de son côté, utilise le genre autobiographique, très bien établi au XIXe siècle.

Tout en suivant l’autobiographie de Caracciolo, en situant l’action dans le même espace, en abordant les mêmes problèmes (un amour contrasté à cause d’une dot trop petite) et en aboutissant à la même conclusion (la sortie définitive et légale du monastère de la protagoniste), Agnello Hornby, en romancière, peut se prendre toutes les libertés dont elle a besoin dans sa narration. Ce qui est, à mon avis, source d’envie de la part des historiens. Elle peut faire de manière consciente des anachronismes dont seulement des historiens spécialistes vont s’apercevoir. Elle peut abandonner quand elle veut la vraie histoire qu’elle a choisi d’utiliser comme point de départ et fil conducteur de son récit. Dans ces conditions, une question surgit : pourquoi utiliser une « vraie » histoire ? J’ai posé cette question à l’auteur, qui m’a répondu plus ou moins dans ces termes : « Je ne voulais pas être accusée d’avoir inventé. J’ai de l’imagination, je peux imaginer ce qui se passe dans un monastère parmi des femmes contraintes à y rester pour toujours, mais je ne voulais pas être accusée d’avoir agrandit ou inventé les choses »33. Elle se référait probablement aux accusations qu’aurait pu entraîner son évocation du lesbianisme au couvent, dont Caracciolo parle ouvertement, comme Diderot jadis, et qui existait évidemment dans la réalité, même si d’une façon différente et beaucoup moins documentée que pour l’homosexualité masculine34.

J’ai fait des recherches sur la ‘vraie’ Caracciolo, car je suis intéressée par le vrai ‘certifié’ (puisque je trouve que « la réalité dépasse la fiction »). J’ai découvert par hasard et avec stupeur que ses mémoires avaient été traduits en plusieurs langues – français, anglais, allemand, polonais, grec, hongrois, russe, espagnol35. D’autres découvertes ont suivi à la lecture de sa correspondance inédite36. Son éditeur, Gasparo Barbèra (1818-1880), n’était pas une personne banale : il avait écrit son autobiographie, publiée après sa mort par ses fils (dont on ne peut exclure une volonté apologétique), où il racontait son passé de self-made man37. Il avait travaillé 14 ans comme jeune apprenti chez Le Monnier (celui qui avait publié les Fiancés) avant d’ouvrir sa propre maison d’édition ; en 1858 il avait publié la Historia del Concilio Tridentino de Paolo Sarpi, un livre mis à l’Index dès sa première publication à Londres en 1618 ; il avait voyagé à l’étranger, parlait très bien anglais et, inspiré par Honoré de Balzac, il avait été l’inventeur de la Société des Droits des Auteurs en Italie38. La publication de I misteri del chiostro napoletano, écrits par une complète inconnue, avait été un pari risqué, mais heureux : le livre était devenu un best-seller avec 16 000 exemplaires vendus39. Le livre avait bénéficié du travail d’un ‘nègre’, Spiridione Zambrelli, un Grec qui affirmait avoir donné une veste plus lisible à un manuscrit qui était « un affreux pot-pourri de faits, racontés d’une façon très peu raffinée et très barbare »40. Zambrelli, écrivant la première fois à Barbera le 3 juin 1864, parlait d’une « dame napolitaine de très illustre naissance, d’intelligence remarquable, cultivée d’une façon non commune »41 qui avait écrit ses mémoires : « rien d’imaginaire là dedans : tout est réel, positif [à l’anglaise, donc sûr, certain], vrai, tout est garanti »42. La réponse de Barbera est très intéressante aussi : pour ne pas compromettre sa « réputation d’éditeur, si la narration n’était pas vraie », il demanda comme « condition absolue » que le livre soit publié sous le nom de l’auteure (et avec sa photo)43.

La vérité, aujourd’hui comme autrefois, est l’élément le plus important pour une autobiographie aussi bien que pour l’histoire, sans pour autant être exclue de la littérature. Arcangela Tarabotti aussi bien que Enrichetta Caracciolo déclarent dès le début de leurs œuvres qu’elles n’ajoutent rien, ne racontent que ce qui s’est passé. L’ambiguïté dans leurs textes demeure pourtant : on est face à des textes qui valent en tant que documents historiques et textes littéraires, puisqu’ils sont les deux au même temps. L’historien doit chercher à trier le vrai de l’invention ou de l’exagération, inévitablement présente. Cela n’est pas toujours aisé, notamment si l’on pense aux faux qui sont pourtant vrais – ce qui pourrait être aussi le cas de la littérature de fiction, qui raconte toutefois une histoire vraie.

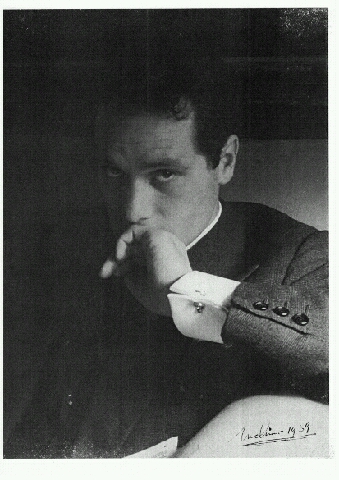

Je voudrais donner un exemple personnel de cette complexité. Mon oncle Enrico Medioli (né en 1925) a été, entre autres, le scénariste de Luchino Visconti. Il était aussi très beau et un jour, pendant qu’Enrico le visitait, Visconti prit sa Rolleyflex, lui fit une très belle photo et le la lui offrit. Mon oncle a toujours regretté ne pas avoir demandé à Visconti de la signer. À l’occasion de son soixante-dixième anniversaire, j’ai pris la photo faite par Visconti et, avec les techniques modernes, j’y ai ajouté la signature de Visconti, avec la date, que j’avais trouvée dans un livre (Ill. 1, « Luchino, 1959 »). Mon oncle a beaucoup aimé son cadeau et, en homme de culture qu’il est, a commenté : « C’est un vrai cadeau pirandellien : il s’agit d’une photo vraie par Visconti, il s’agit de la vraie signature de Visconti (je connais son écriture), mais l’ensemble n’est pas vrai, même si tous les morceaux le sont et, en principe, tout est vrai ». Un historien qui ne connaîtrait pas cette anecdote ne prendrait certainement pas la photo pour un faux (il ne le pourrait plus après que j’aurais raconté cela).

Ill. 1 Luchino Visconti, portrait d’Enrico Medioli, signature « Luchino 1959 »

Cela fait partie des règles de notre métier. Nous nous engageons à consigner à nos lecteurs des résultats partiels de nos recherches, valides jusqu’au jour où l’on retrouvera des documents qui les démentissent ou le circonscrivent. Nous ne faisons que des tableaux abîmés, comme la merveilleuse fresque du Triomphe de la mort à Palerme (Ill. 2), où des parties manqueront à jamais, et non pas des tableaux hyper-réalistes, comme le portrait du peintre sicilien néo-réaliste Angelo Alessandrini (https://www.angeloalessandrini.it/previous-works/).

Ill. 2 Triomphe de la mort, Palazzo Abbatelis, Palerme

Cela nous amène à mon dernier point, celui qui concerne la recherche historique. Comme je l’ai dit au début, l’historien s’engage tout d’abord à ne dire que la vérité, sans quoi il passe automatiquement la frontière et écrit un roman. Mais il doit être capable de reconstruire et de comprendre les faits du passé à travers les documents, c’est-à-dire des preuves de la vérité qu’il présente et qui contiennent les faits, mais qui, évidemment, ce ne sont pas les faits eux-mêmes mais seulement leurs enregistrements44. S’il n y a pas de documents, il n’y a pas d’histoire. Plus ils sont abondants, mieux c’est. En écrivant, l’historien ne peut donner comme certain ce qui ne l’est pas et ne peut généraliser le cas isolé, sauf en disant qu’il s’agit d’un cas isolé. Bref, l’historien aussi a des libertés. Il, ou elle, est libre de choisir son argument et son problème de recherche (puisque, comme le dit Lucien Febvre, « pas de problème, pas d’histoire »45). Il est libre de choisir sa méthode de travail ; il est libre de choisir comment en écrire. Il est même libre de se dire qu’il écrit pour raconter : comme le dit le grand expert de l’antiquité Arnaldo Momigliano (1908-1987), pour raconter quelque chose il faut, du moins, avoir compris quelque chose46. Et comme il le dit encore, l’historien est libre de choisir les documents sur lesquels il veut travailler ; mais s’il oubliait un document essentiel, ses collègues iraient le lui rappeler, et sans doute sans bienveillance47. La liberté de l’historien s’arrête où commence l’interprétation de chaque document. Il y a un respect obligatoire pour ce que le document dit et suggère, du point de vue de la chronologie, de la paléographie, etc., aussi bien que de ce qui dit le document en soi48. Il faut l’approcher suivant les règles du raisonnement et de l’expérience et de l’honnêteté intellectuelle. Évidemment, il ne faut pas être naïf : ce qui n’est pas documenté, ou ce qui n’est que peu documenté comme le cas des vocations forcées, n’est pas forcément inexistant. Et il faut se méfier de croire que c’est qui est normal ici et maintenant, l’était aussi ailleurs et autrefois : gare aux anachronismes, en somme.

Pour moi, le métier d’historien consiste donc dans le repérage des documents, qui sont comme des cèpes dans les bois, et dans la restitution de ce qui, du passé, a disparu. En cuisinant notre plat, c’est-à-dire en écrivant, on peut choisir une façon agréable pour les lecteurs49. Il faut interpréter le document comme s’il était un épisode réel d’une vie passée. Mais, pour éviter l’aridité, comme le dit Marc Bloch, je crois encore qu’il faut toujours aller où l’on flaire la chair humaine50. Et à mon avis, comme dit Edward H. Carr, les deux vertus fondamentales et nécessaires aux historiens sont « imagination and compassion »51. Certes, c’est un fait que maintenant les gens préfèrent les romans aux livres d’histoire. Mais c’est un fait aussi que les livres d’histoire aujourd’hui (non pas les articles qui sont, à mon avis, pour les collègues et donc peuvent abuser de la patience de leurs lecteurs, qui sont en train de travailler et pas, nécessairement, de s’amuser) sont d’habitude assez ennuyeux. Mais « le grand aîné » Jules Michelet, comme l’appelait le grand Marc Bloch, n’écrivait pas pour ses collègues ou pour ses collègues seulement, et il n’était et n’est point ennuyeux52. Donc, it is up to us, c’est à nous, les historiens de maintenant, d’écrire des livres palatables pour un public qui aime déjà les romans.

Comme dans l’inceste, qui reste encore puni pénalement, selon le code italien actuel, avec une détention entre deux et huit ans (art. 564 c.p.p.), je crains les conséquences plus que les implications (pourvu qu’il s’agisse de deux adultes). Dans Le Secret de Torrenuova Agnello Hornby attribue à un de ses personnages, Titino, le petit-enfant fruit de l’inceste, une rare forme d’aveuglément due à des causes génétiques53. En d’autres mots, dans le métier de l’historien c’est la préparation avant l’écriture qui est devenue, à mon avis, le problème central : la recherche historique, comme le sait chaque professionnel de qualité, nécessite d’une immense quantité de temps pour être menée dignement. Les temps lents des archives ne correspondent plus aux temps frénétiques de la vie moderne. Les pistes documentaires qui n’aboutissent à rien (mais qui portent comme résultat celui d’exclure) peuvent prendre des mois. Lire des documents requiert des capacités auxiliaires qui demandent une formation longue. Il faut souvent connaître le latin. La rédaction des notes prend du temps. Et ce n’est pas le nombre de lecteurs, le problème : on risque de ne plus avoir d’étudiants, ni d’enseignants, par ailleurs, avec les restrictions budgétaires qui sévissent partout et les réformes universitaires qui changent le panorama des études humanistes.

Enfin, pour conclure, je dois ajouter que je ne considère pas ce que j’étudie, Tarabotti et les autres plutôt que la stricte clôture, comme inutile ou démodé. Dans le monde, les femmes restent cloîtrées chez elles ou sous leurs burkas. Elles restent discriminées dans leur éducation. Elles restent dépendantes de leurs familles au niveau économique. Elles sont encore obligées à se marier avec des hommes choisis par leurs familles, selon leur religion et leur appartenance. En Inde, aujourd’hui encore la dot est un problème brûlant. Les indiens ont dépassé le milliard : selon le dernier recensement de 2011 ils sont exactement 1 210 193 422 ; mais contre toute loi démographiques, il y a plus d’hommes que de femmes54. Il manque 50 millions de femmes. Parmi les causes – avortement sélectif des filles, infanticide, abandon, etc. – il y a ce qu’on appelle le « dowry crime », qu’on estime à environ 9 500 de cas par an55. En 1961 le Dowry Prohibition Act a interdit la dot pour les femmes56, mais la dot reste un must pour toute jeune fille qui se marie. Si la dot n’est pas satisfaisante et, surtout, si elle n’est pas payée après le mariage, il y a toujours l’accident domestique grave (d’où la façon de dire bride-burning, d’habitude des femmes qui brûlent vivantes pendant qu’elles cuisinent, ou des femmes qui se « suicident », tombant inexplicablement dans les puits ou les rivières en allant chercher de l’eau). Bien sûr, le gouvernement fait une campagne ; on écrit sur les boîtes de lait qu’on peut se marier sans dot, mais 75 % de femmes vivent à la campagne et 61 % ne sont pas alphabétisé57. Donc « ogni storia è storia contemporanea », comme le dit Benedetto Croce : l’Italie de jadis, l’Inde d’aujourd’hui58. Je trouve que tracer ce fil rouge entre le passé et le présent, faisant de mon mieux pour le couper dans le futur – même sans aller travailler aux Indes ou devenir une missionnaire – reste une tâche importante.