Porté par le PRES de Grenoble-Alpes et coordonné par René Favier, le labex ITEM (Innovation et Territoires de Montagne) réunit près de 180 chercheurs appartenant à sept laboratoires des universités Pierre Mendès France (Grenoble 2), Joseph Fourier (Grenoble 1), de Savoie et du Cemagref. Il s’inscrit clairement dans la dynamique du PRES grenoblois qui a placé les processus d’innovation au cœur de son projet et vise à rassembler l’ensemble des acteurs de la recherche depuis l’innovation scientifique et technologique jusqu’à l’innovation sociétale. Dans ce contexte, le Labex ITEM mobilise des chercheurs en Sciences humaines et Sociales appartenant à six disciplines différentes : histoire, géographie, économie, droit, gestion, STAPS. Face aux mutations socio-économiques émergentes, aux changements environ-nementaux actuels et aux fortes attentes tant d’ordre institutionnel (Grenelle de l’Environnement), scientifique (prospectives des organismes de recherche) que socio-économique et politique, il apparaît indispensable de créer un pôle de référence et d’expertise en SHS sur les enjeux de la montagne.

Les territoires de montagne ont souvent été perçus comme marginaux, voire périphériques aux pôles d’innovation ; or de longue date, ils ont su développer des mécanismes originaux d’adaptation et d’innovation d’ordre économique, social, culturel etc. Durant les dernières décennies, ces territoires ont été confrontés à de nouvelles contraintes tant internes qu’externes qui ont remis en cause, à divers degrés, leur structuration et leur fonctionnement et qui assurément interviennent sur leurs évolutions actuelles et à venir. Il importe de s’interroger sur les changements intervenus (ou en cours), les réponses apportées (ou à apporter), les moteurs d’adaptation et d’innovation, et plus généralement de reconsidérer la notion d’innovation à partir du « laboratoire » montagnard pour apporter de nouvelles perspectives de réponses aux grands enjeux et défis actuels en matière de gestion durable.

Ces changements pensés en terme de changement global, jouent aux différentes échelles territoriales et du fait de leur ampleur, prennent la forme de vrais défis pour les sociétés du XXIe siècle, spécifiquement pour les territoires de montagne. Ils y prennent d’autant plus d’acuité que la montagne amplifie les changements et les enjeux associés. Deux grandes questions structurent les défis ou les enjeux auxquels ces territoires doivent répondre en termes de gestion durable : les mutations socio-économiques globales (transformations et crise économiques, bouleversements démographiques, urbanisation accentuée, accroissement des mobilités, modifications des pratiques touristiques, des usages du sol, etc.) et les bouleversements environnementaux planétaires, notamment le changement climatique, déclinés ici aux échelles locales, avec leurs implications fortes sur les ressources et sur les paysages. Au final, c’est bien des conséquences du changement global en termes de modes d’aménagement, de développement des territoires et de modifications environnementales et sociales qu’il s’agit d’analyser et de la complexité des impacts et des incidences du changement global qu’il s’agit de qualifier. Les territoires de montagne sont alors des terrains-laboratoires de premier plan pour observer, analyser des phénomènes, des situations en cours, et expérimenter des solutions ou des propositions dans une co-construction avec les différentes catégories d’acteurs.

Vue des Arcs 2000

Les chercheurs engagés dans le labex ITEM entendent apporter un regard renouvelé sur les problématiques territoriales et environnementales en abordant notamment les deux questions suivantes :

-

celle des mutations socio-économiques (transformations et crise économiques, bouleversements démographiques, accroissement des mobilités, modifications des pratiques touristiques, des usages du sol, etc.) qui sont devenus des enjeux en termes de durabilité ;

-

celle des bouleversements environnementaux planétaires, déclinés ici aux échelles locales, avec leurs implications sur les ressources en eau, sur les paysages et sur les relations humaines.

Il paraît essentiel, sur le plan scientifique comme sur le plan des politiques publiques, de dresser un inventaire contextualisé des dynamiques de changement observées et en cours sur ces territoires. Insérer ces questionnements dans la durée est une originalité qui permet de relativiser les effets de l’actualisme. C’est à ce prix que l’on peut conduire une analyse fine des rapports des territoires de montagne aux changements, de comprendre les dynamiques à l’œuvre au cours du temps et les réactions actuelles, au prisme des cultures et des comportements qui ne sont pas toujours à lire de manière réductrice en termes exogènes-endogènes, acception/opposition, refus/repli, mais aussi à reconsidérer en termes de force de propositions et solutions adaptées, avec des différences selon les espaces au sein même des territoires de montagne. Ce positionnement sur l’épaisseur temporelle comme sur les échelles spatiales constitue un réel challenge méthodologique et scientifique : la distanciation nécessaire à toute analyse passe par l’interdisciplinarité. Ce choix permet de comprendre cet objet complexe que sont les territoires de montagne, de prendre en compte l’ensemble des processus intervenant dans leurs dynamiques et d’en avoir une approche et une lecture globales, autre enjeu du Labex. Lever ce verrou nécessite de travailler sur ces territoires et leurs capacités d’adaptation et d’innovation en les traitant en tant que systèmes complexes au sein duquel interagissent les effets de la mondialisation de l’économie, du changement climatique et les dynamiques locales, tant d’ordre culturel, sociétal que médial.

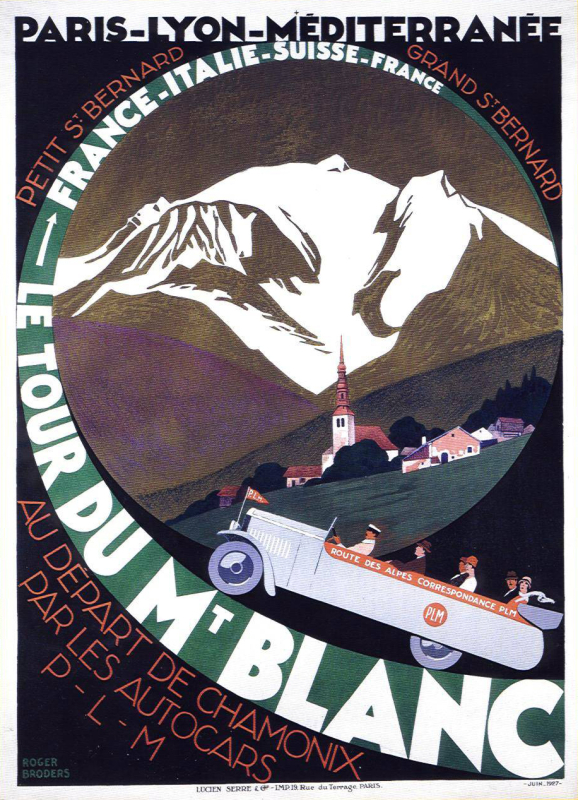

Affiche publicitaire

Coll. privée

Associer territoires de montagne et innovation est également le moyen pour procéder de manière interdisciplinaire à un réexamen critique de la question de l’innovation lue essentiellement, dans la réflexion scientifique actuelle (notamment en matière d’économie de la connaissance) à partir des contextes urbains/métropolitains et/ou avec l’interprétation linéaire se traduisant en termes de progrès opposé à la notion de « retard » voire « d’archaïsme ». Ce questionnement méthodologique est particulièrement adapté aux territoires de montagne, à condition que l’on effectue un retour analytique sur les processus de changement mis en œuvre au cours du temps, processus souvent occultés par l’écran de regards extérieurs normalisant ou de normes intériorisées.

Pour répondre à ces défis, le Labex ITEM vise, dans une perspective résolument interdisciplinaire :

-

à développer un pôle de compétences internationalement reconnu

-

à apporter des réponses nouvelles aux acteurs socio-économiques et politiques, tant en termes d’expertise que de perspectives économiques

-

à travailler à la mise en place de nouvelles formations, tant initiales que continues

Volet recherche

Pour mettre en œuvre toutes ces démarches, développer les connaissances et aborder la complexité des systèmes territoires et leurs capacités d’innovation, le labex ITEM entend développer des niveaux d’observations adaptés (spatial, temporel, social, fonctionnel) à différentes échelles (globale, intermédiaire, locale), et en parallèle coupler analyse théorique et travail de terrain. Pour favoriser ce dialogue, ont été retenus trois axes qui structurent le projet ITEM. Ces axes sont trois modules de recherche interdisciplinaires nommés WP : WP1, Biomont ; WP2, InnoMont ; WP3, TerritEx.

L’objectif principal du WP 1 (Biomont) est de favoriser la construction de l’interdisciplinarité au sein du Labex en favorisant les échanges autour des concepts, des notions et des méthodes utilisés par les différents champs de recherche impliqués dans ITEM. Ce WP a pour mission de poser les fondamentaux d’une recherche interdisciplinaire, relevant des sciences humaines et sociales, en vue d’analyser et de qualifier la complexité des impacts et des incidences du changement global. Répondre à cet objectif suppose, d’une part, de travailler sur la complexité et, d’autre part, de construire autour d’un concept « neutre » en sciences humaines et sociales.

Aborder la complexité des systèmes territoires et de leurs capacités d’innovation en lien avec le changement global implique des niveaux d’observations adaptés (spatial, temporel, social, fonctionnel) à différentes échelles (globale, intermédiaire, locale). La construction de ces niveaux d’observations intégrées reste encore à construire en SHS pour isoler les enjeux des territoires de montagne à court, moyen et long termes. Ce travail n’a de sens que si il est, lui même, en phase avec les réflexions menées par les autres grands domaines scientifiques (sciences de l’environnement, géosciences, ingénierie écologique) en vue de répondre aux enjeux sociétaux actuels et à venir. C’est pour favoriser ce dialogue qu’ont été retenus pour ce WP des thèmes d’interface (gestion des ressources naturelles et des risques et aussi des aménagements) permettant de mettre en avant les apports mais aussi la responsabilité des SHS notamment dans la construction des modes de gestion durable et dans l’analyse réflexive des choix politiques, économiques, technologiques qui ont été (sont entrain d’être) pris pour répondre aux problématiques des territoires de montagne. Par ailleurs, les thèmes retenus font déjà l’objet de travaux menés par les différents laboratoires du labex et de ce fait fédérateurs pour créer les échanges souhaités entre les différentes disciplines d’ITEM.

L’objectif du WP2 (Innomont) est de questionner le concept d’innovation ainsi que l’interprétation linéaire et orientée qui en est généralement donnée et qui se traduit en termes de progrès et de progression en opposition à la notion de « retard » voire « d’archaïsme ». Ce questionnement sera conduit sous deux angles principaux :

-

celui des solutions mises en œuvre au cours du temps pour comprendre et valoriser les dynamiques locales spécifiques des territoires de montagne (approche diachronique) ;

-

celui de l’analyse des modalités de réaction des TM face aux injonctions passées et actuelles à innover, qui vont de l’acceptation au refus en passant par les accommodements, les replis ou les solutions qui leur sont propres.

Le WP2 portera une attention particulière aux modes de vie, de travail, d’organisation, à l’habiter, aux mobilités, aux transitions post-touristique, aux savoirs, etc., qui participent aux dynamiques des territoires de montagne. Les pratiques nouvelles et alternatives, notamment sous l’angle de l’émergence d’hybridations inédites seront analysées pour mieux appréhender la diversité des réponses potentielles des territoires de montagne face aux effets du changement. Cela passe également par une approche heuristique des échecs et/ou des impacts négatifs de processus innovants tentés ou mis en œuvre dans les territoires de montagne.

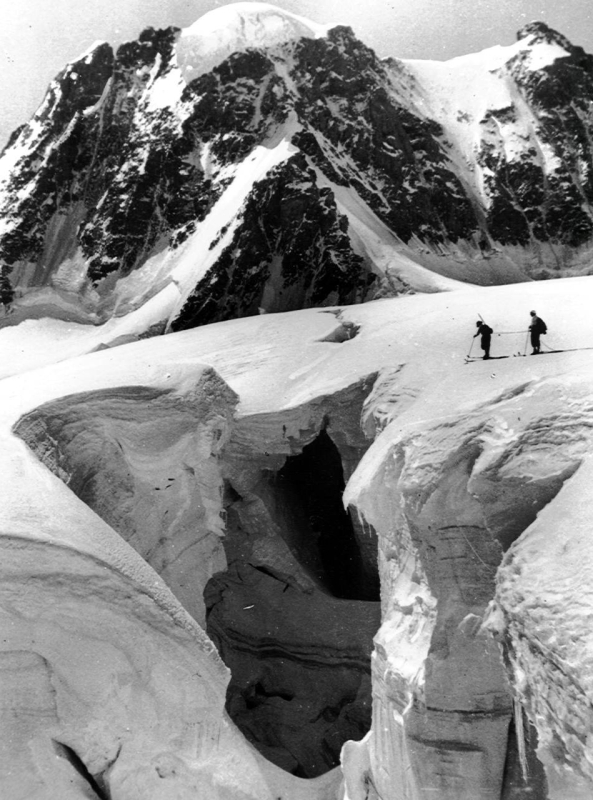

Vue des Alpes

Cliché Martinotto, coll. Musée Dauphinois

Les recherches seront attentives à privilégier un double angle :

-

celui de la temporalité : la double revendication d’innovation et de tradition sera questionnée afin d’explorer les différentes modalités de réinvention des identités des sociétés. L’épaisseur temporelle, de cycles, de rythmes, de séquences dans les processus de changements sera confrontée aux approches diffusionnistes et évolutionnistes de l’innovation, et aux processus normatifs et de l’acceptation sociale des changements.

-

celui de la spatialité : la construction territoriale interroge l’articulation entre ancrage local et globalisation, les modalités de mise en réseau des acteurs et des sociétés, leurs interpénétrations du fait de l’amplification des phénomènes de mobilité et des technologies de communication et d’information ; par ailleurs les enjeux environnementaux s’exercent à des échelles différentes et selon des modalités différentes ; la question des frontières, de l’ouverture, et des interdépendances, et la question des échelles de problématiques, d’actions et d’impacts seront en particulier mobilisées.

Face aux enjeux que l’on peut définir en termes de « gestion durable » dans ce contexte de changements, il s’agira avec le WP 3 (TerritEx) d’accroitre la capacité de la recherche à produire de l’innovation et de l’accompagnement à la réflexion prospective et à la décision des acteurs socio-économiques ainsi qu’à l’élaboration des politiques publiques. Les équipes de recherche réunies dans le Labex bénéficient d’une expérience significative de recherche partenariale avec les acteurs socio-économiques (services publics, collectivités territoriales, entreprises, groupes professionnels). Il s’agit désormais de créer des lieux de réflexion et d’échanges entre chercheurs et société civile, de manière à évaluer les expériences passées, en cours et à venir et à établir les conditions favorables en vue de renforcer l’articulation de la recherche avec la demande sociale, selon ses différentes modalités (accompagnement, expertise, recherche-action, recherche-action participative, recherche-hybride, etc.).

Les recherches seront menées conjointement puisqu’elles se nourrissent mutuellement pour aborder la complexité des systèmes. Des choix thématiques ont été privilégiés qui permettent de croiser les approches et les démarches (notamment la gestion des ressources naturelles et des risques, la vulnérabilité et les aménagements, la question du foncier en rapport avec l’économie du tourisme et les phénomènes d’urbanisation). En véritable interface les uns avec les autres, ils permettront de structurer les propositions des Sciences humaines et sociales en matière de construction de modalités de gestion durable et d’analyse réflexive des choix politiques, économiques, technologiques. Ils contribueront également à nourrir la réflexion sur le rôle de ces sciences comme forces de proposition et d’expertise, dans leur dialogue les autres grands domaines scientifiques (sciences de l’environnement, géosciences, ingénierie écologique) en vue de répondre aux enjeux sociétaux actuels et à venir.

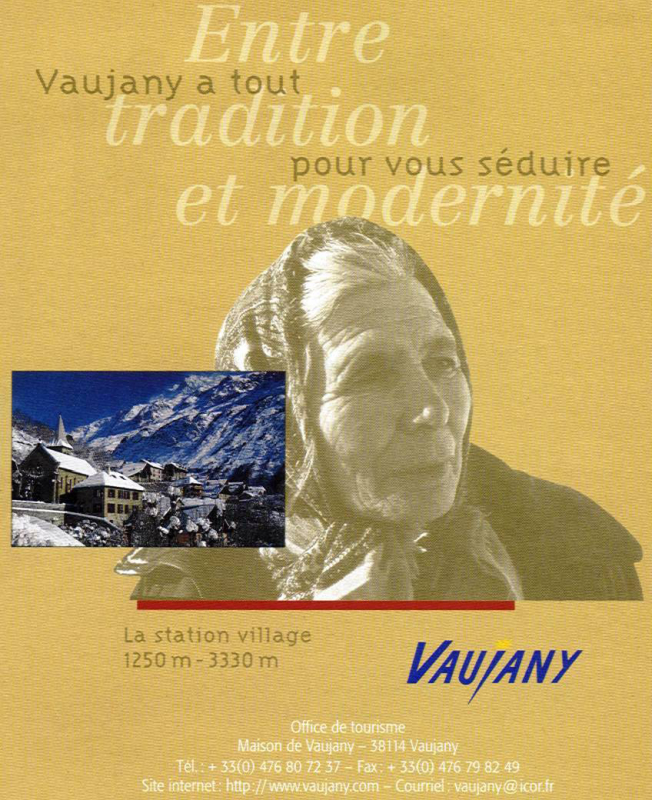

Affiche publicitaire

Coll. privée

Volet formation

Une exigence majeure et un des projets structurant du Labex ITEM est d’articuler très étroitement recherche avec les actions de formation et de valorisation.

Le Labex peut s’appuyer sur des formations de haut niveau déjà à l’œuvre : 11 spécialités de master (A+ et A) dans les différentes disciplines du Labex, qui représentent plus de la moitié de l’offre de formation nationale en SHS sur les sociétés et les territoires de montagne. L’insertion professionnelle de ces formations est excellente, plus de 90 % des étudiants et 95 % des docteurs trouvent un débouché professionnel. Sans remettre en cause ces formations qui ont montré leur efficience, le Labex les articulera pour une meilleure synergie et créera de nouvelles formations et des projets pédagogiques innovants. L’interdisciplinarité et les thématiques du Labex seront au cœur de ces formations, ainsi que les démarches retenues qui allient formation à la recherche et par la recherche (écoles d’été et travaux sur le terrain pour partager des approches méthodologiques croisées et allier théorie et pratique ; laboratoire junior portés par des doctorants). Le but est de créer à terme un master interdisciplinaire SHS de haut niveau sur les milieux et territoires de la montagne. Il alimentera les recherches postérieures tant recherches doctorales classiques que professionnalisantes (CIFRE, EDs, BDI). La visibilité en termes de formation passera par la création de chaires d’excellence sur les thèmes fédérateurs, renouvelant et élargissant le potentiel de formation déjà important du Labex et par une grande ouverture à l’international pour les étudiants, les doctorants et les post-doctorants. Elle s’appuiera enfin sur la création d’un Master Erasmus Mundus pour développer des approches transversales en histoire de l’environnement et du territoire.

De même des ateliers réguliers associant étudiants et enseignants nourriront les projets et permettront d’approfondir les méthodes sur les terrains les plus actuels, en particulier les outils de modélisation, de simulation et de systèmes d’information (base de données, SIG, NTIC). La formation sera accompagnée par des opérations pour l’aval, sous la forme d’une cellule de veille et de suivi pour accompagner la recherche vers l’emploi et anticiper les demandes de formations et les thématiques qui émergent des acteurs. Ces derniers seront associés aux ateliers, notamment dans le cadre des opérations de formation continue. Le Labex souhaite développer des formations professionnelles et continues mobilisant les supports d’enseignements à distance et les démarches d’expérimentation. L’objectif est double : offrir une formation en adéquation avec les nouveaux métiers de l’ingénierie territoriale et environnementale ; et répondre aux attentes des actifs via des supports adaptés tenant compte de leurs parcours professionnels et de leurs projets de reconversion et/ou d’acquisition de nouveaux outils.

Volet valorisation-transfert

S’agissant de la valorisation-transfert, l’objectif est de multiplier les pratiques d’échanges avec les acteurs socio-économiques et politico-institutionnels. Ces actions s’appuieront sur des structures existantes, véritables interfaces entre recherche/acteurs territoriaux : le Fédération de recherche INNOVACS (Innovation, Connaissance et Société) pour l’analyse critique des processus et des acteurs de l’innovation ; la MSH Alpes pour les actions transversales portant sur l’approche sociétale des risques et des patrimoines ; l’Institut de la Montagne, pour le transfert des connaissances vers les acteurs et d’établissements publics œuvrant dans le domaine de la montagne, notamment dans la définition des attentes et des priorités socio-économiques ; le Pôle Alpin des Risques Naturels, pour les actions de valorisation-transfert dans le domaine de la gestion des risques.

En diffusant les connaissances sur les territoires de montagne ainsi que les méthodologies et ingénieries associées, le Labex ITEM entend contribuer à l’adaptation des compétences, des métiers et la création de nouvelles activités pour la montagne. Cet objectif économique s’inscrit dans l’optique de développement durable.

Page de garde de la brochure office du tourisme Vaujany, 2001

La démarche de valorisation-transfert s’appuiera sur trois supports : (i) valorisation dans le monde académique scientifique international, (ii) valorisation-transfert auprès des acteurs territoriaux et (iii) valorisation-transfert en termes de formation. Le dénominateur commun de ces supports est de valoriser l’interdisciplinarité et d’être force de propositions pour les territoires de montagne et leurs innovations. Ces actions de valorisation, à fort contenu transversal, seront activées tout au long du déroulement du Labex par le développement d’outils de transfert et d’offres de formation dont on trouvera le détail dans le corps du texte.

Le projet ITEM constitue une opportunité unique de fédérer et de structurer de manière décisive les forces vives dans le domaine des sciences humaines et sociales du sillon alpin, regroupant les universités et les organismes, sur les thématiques sociétales majeures de l’innovation et des territoires de montagne. ITEM est soutenu par le PRES de Grenoble dont il constitue un élément stratégique pour son développement futur. Il se situe en complète cohérence avec les objectifs de la SNRI, notamment au travers de l’axe « Urgence environnementale et écotechnologies » et de la dimension « Sciences humaines et sociales ».