En mars 1852, un pharmacien parisien, François-Louis-Marie Dorvault (1815-1879), appelait ses confrères à se rassembler autour d’une coopérative industrielle et commerciale. En octobre 1852, la Pharmacie centrale de France ou Maison Dorvault était devenue réalité. Comment expliquer l’émergence d’une telle structure dans une profession réputée individualiste et repliée sur son officine ? En quoi cette entreprise symbolise-t-elle l’émergence d’une forme de capitalisme propre aux classes moyennes ? Dans quelle mesure peut-on dire de cette entreprise qu’elle a participé d’une redéfinition de l’identité pharmacienne au cours du XIXe siècle ? Tels sont les axes qui ont structuré notre réflexion.

Parachevée par F.L.M. Dorvault en 1852, la Pharmacie centrale de France est en gestation depuis de longues années dans la profession. Dès 1797, la Société des pharmaciens de Paris avait proposé la création d’une compagnie commerciale destinée à fournir les pharmacies de détail avec des produits en gros comme l’eau de mélisse ou la thériaque. Ce mutualisme commercial est inséparable d’un discours corporatiste extrêmement puissant qui tend à s’affirmer durant la première moitié du XIXe siècle, notamment par des pétitions. Celles-ci sont portées par la société de pharmacie de Paris (1810) mais également par les sociétés de province (Lyon, Caen, Strasbourg…). La profession demande le respect de son monopole et réclame une lutte accrue des autorités contre les illégaux. Il s’agit également, pour les pharmaciens, d’obtenir la limitation du nombre d’officines. La formation doit être plus élitiste et l’on réclame le baccalauréat ès-lettres comme condition d’accès à l’examen. La naissance de la Pharmacie centrale se situe dans le prolongement de ce mouvement associationniste et industriel.

Elle n’aurait sans doute pas vu le jour sans les efforts de François-Louis-Marie Dorvault (1815-1879). Originaire de Loire-Atlantique, fils de sabotier, l’homme obtient, après de longues années d’apprentissage dans les officines parisiennes, son diplôme de pharmacien de première classe (1841). Après avoir créé sa propre officine, il se lance dans la rédaction d’un ouvrage imposant, l’Officine, qui contribue à asseoir sa réputation. La première édition date de 1844. D’autres suivront, tant le succès rencontré par le livre est immense. Les années 1840 contribuent à renforcer la notoriété de Dorvault au sein du corps professionnel. Les pharmaciens se mobilisent en effet à deux reprises pour défendre leur monopole. Lors du congrès médical de 1845 ils se joignent à d’autres professions de santé (médecins, vétérinaires) pour faire entendre leur voix. Le 7 novembre 1850 la pharmacie se mobilise de nouveau et rédige une pétition qui est remise en main propre au ministre de l’agriculture de l’époque, Jean-Baptiste Dumas, lui-même chimiste. Dorvault joue alors un rôle non négligeable comme délégué des sociétés pharmaceutiques départementales. Il participe du reste à la délégation qui rencontre le ministre. Ces éléments contribuent à expliquer la réussite du projet coopératif de Dorvault.

Le contexte en lui-même paraissait favorable. Le printemps 1848 avait réveillé les sentiments et les idées de confraternité. Il n’est pas improbable que les pharmaciens aient puisé dans cet esprit fraternel au moment de créer la Pharmacie centrale. La mise en place du second Empire allait donner aux pharmaciens la stabilité et le cadre nécessaires à l’épanouissement de leur entreprise corporatiste et industrielle. « Les tendances du gouvernement actuel vont vers le système anglais : laisser le plus possible à l’initiative des particuliers »1. Ce mélange de libéralisme et d’autoritarisme pouvait convenir à une profession dont le combat portait essentiellement sur la défense d’un corporatisme de type libéral.

Le projet de création de Pharmacie centrale est soutenu par un comité dans lequel on retrouvait, en grande partie, des membres de société pharmaceutique ou des responsables d’association. Les pharmaciens membres de jury médical étaient aussi nombreux. Les premiers sociétaires étaient donc des hommes déjà mobilisés dans les combats professionnels ou confrontés, dans leur travail, aux mutations du métier. Nul mieux que les inspecteurs de pharmacie ne pouvait se rendre compte combien la profession avait changé. Le pharmacien s’était transformé progressivement en commerçant ordinaire. La Pharmacie centrale allait s’efforcer de porter la voix de la profession tant sur le plan industriel, commercial, social que professionnel.

Créée en octobre 1852, la PCF est une société en commandite par actions et en nom collectif. Elle repose sur un contrat liant Dorvault et tous les pharmaciens qui adhèreraient aux statuts. En effet, seuls des pharmaciens diplômés pouvaient prétendre à devenir sociétaires de la centrale. Ce corporatisme n’était pas simplement lié à des contraintes légales, à savoir que la préparation et le commerce du médicament étaient réservés, en France, aux seuls pharmaciens. Il participait aussi d’une stratégie. La Pharmacie centrale, au service de la profession, devait lui permettre de défendre son monopole. La société changea assez rapidement de statut. En 1855 elle devenait une société en commandite par actions. Les critères d’accès à la coopérative ne furent en rien assouplis. Les lois de 1863 et 1867, qui favorisèrent l’essor des sociétés anonymes, ne modifièrent pas les principes sur lesquels la PCF avait été établis. De fait, il s’agissait, pour la direction, de garder le contrôle sur la circulation des actions. Celles-ci ne devaient, en aucune façon, « sortir des mains de la pharmacie »2.

La puissance de la PCF devait reposer sur sa capacité à rassembler les pharmaciens de France. Symbole de cette volonté d’ouverture, la première émission, fixée à un million de francs, fut divisée en 2000 actions de 500 francs. Ceci demeurait toutefois insuffisant si l’on s’en tient au nombre de pharmaciens français évalué à 5 000. En octobre 1852, alors que 418 500 francs étaient souscrits, la firme comptait 354 sociétaires, soit entre 8 et 9 % du corps pharmaceutique3. 80 % d’entre eux possédaient entre une et deux actions. Ces pharmaciens étaient dispersés sur tout le territoire. On observait cependant une prépondérance de la France du nord sur la France du sud. Entre 1852 et 1879 le capital de la société ne cessa de grossir. De fait, les émissions d’action, en dehors d’autres ressources (Crédit foncier, obligations), constituaient le principal mode de financement de l’entreprise. En 1859, une nouvelle émission, fixée à 2 millions en 1860, portait le capital de la société à trois millions. En 1865, la direction décidait d’une nouvelle augmentation. Le fonds social était désormais de 5 millions. Malgré ces émissions successives, la PCF ne parvint pas à rassembler tous les pharmaciens de France, comme son sigle le laissait penser. Le « principe de confraternité »4 demeurait inachevé. Les logiques capitalistes qui portaient la PCF contribuèrent en réalité à accroître la puissance des sociétaires les plus riches. En l’absence de quotas, les émissions successives servirent ainsi une petite élite de pharmaciens.

La PCF, qui prétendait servir les intérêts de la profession, semblait en effet surtout enrichir un petit groupe et en particulier son directeur gérant : F-L-M Dorvault. Actionnaire majoritaire de la société, il avait droit de souscrire, pour son compte, 400 actions au pair5. Une partie de sa rémunération reposait sur les résultats de l’entreprise. Ces éléments expliquent sans doute l’importance de sa fortune à sa mort, laquelle avoisine les 1 800 000 Fr6. Cet enrichissement s’accompagna d’une reconnaissance institutionnelle, témoignant de l’insertion de Dorvault dans les masses de granit du second Empire. Chevalier (février 1863), puis officier (20 octobre 1878) de la Légion d’honneur, le directeur de la PCF mobilisa, à l’occasion, ses réseaux. Sociétés de pharmacie, personnalités du monde médical (Nélaton, Pasteur) appuyèrent ainsi les demandes de Dorvault. La réussite individuelle du fondateur de la PCF était inséparable du succès de cette dernière. Du reste, les pharmaciens eux-mêmes ne s’y trompaient pas qui préféraient parler de la « Maison Dorvault ». L’emprise du gérant sur la coopérative était en effet très importante. La Pharmacie centrale présentait ainsi toutes les caractéristiques d’une commandite, du moins dans sa gestion. Le conseil de surveillance ou l’assemblée générale des sociétaires ne remplissaient qu’imparfaitement leur mission de contrôle. La réalité du pouvoir appartenait à Dorvault dans une forme de bonapartisme d’entreprise qui lui faisait refuser toute nomination d’un quelconque sous-directeur. Entre 1852 et 1879, Dorvault fut ainsi le seul « patron » de la coopérative, laquelle s’apparentait ainsi à une super-officine. Cette centralisation ne fut pas sans poser des problèmes de gestion. En 1858, le chef comptable de la société fut ainsi condamné pour fraude7. La direction s’efforça de mettre en place un contrôle plus étroit sur les comptes, notamment par la mise en place d’un comité de surveillance8. Les critiques, cependant, s’accrurent à l’égard d’un système qui ne présentait que trop rarement de véritables bilans comptables. Les chiffres restaient vagues et ne permettent pas d’avoir une idée précise des activités commerciales de la coopérative. Émile Genevoix (1828-1890), successeur de Dorvault, ne se priva pas de critiquer cette opacité.

L’ascension de Dorvault n’eût pas été possible sans sa capacité à rassembler les pharmaciens autour d’un projet industriel collectif. Au milieu du XIXe siècle, les pharmaciens français ont le sentiment que leur monopole sur la vente et la fabrication de médicaments est de plus en plus menacé. Ils ont le sentiment d’être de plus en plus dépendants, sur le marché, d’autres professions qui délivrent des produits en gros. Le pari de Dorvault, incarné par le projet de la PCF, était de réussir tout à la fois le pari de l’industrialisation (proposer aux pharmaciens des produits standardisés prêts à être vendus) et celui du maintien d’une pharmacie officinale de qualité, articulée autour du laboratoire. L’industrie, à travers le triptyque « Economie (des produits moins chers), Identité (des produits homogènes), Perfection (parce que contrôlés par des pharmaciens) », était perçue comme positive par Dorvault et ses soutiens. Les pharmaciens devaient entrer dans les voies communes de l’industrie sous peine de dépérir. Cette insertion, cependant, ne se ferait pas aux dépens du pharmacien préparateur. Ainsi, la PCF s’engageait à ne pas user de méthodes qui répugnaient en grande partie à la profession, comme la réclame, le rabais ou, pire encore, la spécialisation, ces trois éléments allant généralement de concert.

La réussite commerciale de l’entreprise témoignait de l’engouement qu’elle était parvenue à susciter au sein de la profession. Entre 1853 et 1879 le chiffre d’affaires de la coopérative passa de 400 000 francs à 7 216 402 francs. En 1865-1866, la PCF représentait probablement un peu plus de 6,5 % du chiffre total de la droguerie française évaluée alors à 4 millions de francs. Ceci ne doit pas masquer les difficultés de la société, notamment à partir des années 1870. La montée en puissance de la concurrence semblait en effet peser de plus en plus sur les résultats de la coopérative. Les sociétaires ne manquaient pas de se plaindre de la baisse des intérêts et dividendes versés par la PCF. À la fin des années 1870 la PCF apparaissait néanmoins comme l’une des premières maisons de droguerie française. La mue de l’officine à l’industrie semblait ainsi achevée. Ce succès reposait sur la maison de Paris. Installée initialement rue des Marais-Saint-Germain, celle-ci s’installa ensuite dans l’hôtel des ducs d’Aumont, rue de Jouy (1859-1860). Les bâtiments couvraient 2 000 m2 de terrain et les jardins 3 000. L’achat de cette structure marquait un véritable changement d’échelle de la société vers ce que l’on serait tenté d’appeler la « grande industrie »9. La présence de telles usines en plein cœur de la capitale n’était pas sans danger pour le voisinage.

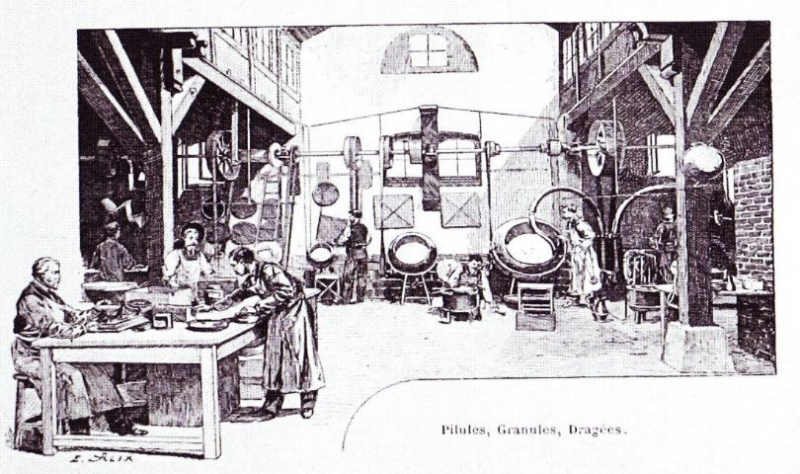

Atelier de fabrication des pilules, granules, dragées de l’usine de Saint-Denis (vers 1890)10

Elle permettait en tout cas à la PCF de disposer de vastes espaces pour entreprendre toutes les fabrications nécessaires à la pharmacie d’officine. Dès 1862, Dumas, ministre d’État, visitait les locaux de la PCF, en compagnie de Mr Pelouze, lui aussi chimiste. En 1867, la Pharmacie centrale poursuivait son expansion en rachetant l’usine de Saint-Denis (3 ha) à la maison Ménier. Ceci s’expliquait par des nécessités matérielles (stocker des substances), commerciales et industrielles. En 1869, Dorvault imagina de faire de cette usine un centre de formation qui permettrait de renforcer les liens entre chimie et industrie.

Les sources iconographiques, abondantes, nous permettent d’avoir une image de l’industrie pharmaceutique de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Ces deux documents nous donnent une idée de l’atelier des granules, pilules et dragées11 tel qu’il existait à l’usine de Saint-Denis, en 1894, d’une part, et à la maison de Paris, en 1902, d’autre part. À l’aune de ces images, on mesure mieux la réalité de l’industrie pharmaceutique au XIXe siècle qui s’articule autour de petits ateliers qui sont, en réalité, autant de petits laboratoires de préparation officinaux. La mécanisation n’excluait pas une main d’œuvre nombreuse. Au nombre de 45 en 1853, le nombre d’employés passa à 150 en 1867, ce qui reflétait le dynamisme de l’entreprise. L’essentiel de la production reposait sur cette main d’œuvre ouvrière, parfois essentiellement féminine dans certains ateliers, qui ne disposait d’aucun diplôme de pharmacien. Dans une perspective paternaliste, la société se préoccupa, tout à la fois, du rendement de ses travailleurs, par la mise en place de règlements (1853), mais aussi de son bien-être social. Ainsi, les années 1862-1863 virent se mettre en place une caisse en faveur des invalides de la Pharmacie centrale. En 1863 la direction décida d’accorder des gratifications en direction de ces mêmes employés. À partir de 1865 Dorvault imagina un système de participation. Tous ces éléments devaient bien entendu motiver les ouvriers à produire plus. Ils restaient néanmoins en dehors du système coopératif imaginé en 1852. Participant au processus de production, il souffrait du handicap de ne pas être pharmacien. Afin de parfaire l’idéal coopératif de la centrale, Cosson, pharmacien à Ambert, imagina, en 1869, un système de coopération à deux degrés intégrant les employés. Celui-ci n’aboutit pas.

Malgré ses velléités de moraliser le commerce du médicament, la Pharmacie centrale fut amenée à s’adapter aux logiques du marché. Elle qui s’était promis, en 1852, de ne pas vendre des spécialités, fut progressivement amenée à réviser ses positions. À partir du milieu des années 1870 la centrale se lança dans une gamme de nouveaux produits : les hygiéniques. Sous ce label on trouvait des substances aussi diverses que « la liqueur de table, l’eau de mélisse des carmes, l’essence de café, l’eau de fleur d’oranger, l’élixir dentifrice, le vinaigre hygiénique ». Ceci témoignait de l’émergence de nouvelles sensibilités au sein de la population. L’initiative de la coopérative suscita de « précieux encouragements » mais aussi d’« amères critiques »12. Pour beaucoup de pharmaciens ces substances relevaient plus de l’épicerie que de la pharmacie. De fait, ces hygiéniques se situaient au croisement de l’alimentaire et du thérapeutique. L’entreprise reconnaissait d’ailleurs qu’ils devaient être vendus « en sus de la vente pharmaceutique » proprement dite13. Afin d’assurer le succès de ses produits la coopérative développa une intense campagne de publicité, abattant ainsi l’un des piliers de son entreprise de moralisation. Les nécessités du marché poussèrent par ailleurs l’entreprise à vendre des médicaments à des non-pharmaciens. Ceci suscita la colère des pharmaciens du Rhône qui, par deux pétitions, demandaient à la coopérative de cesser « la vente en détail aux médecins et aux corporations religieuses »14. La firme rompait ainsi avec son discours corporatiste de défense du monopole.

Gagnée par les logiques marchandes la coopérative s’efforça par tous les moyens de rendre son image attractive. Dès 1853, elle adoptait un cachet, lequel devait être estampillé sur tous les produits de centrale. En l’absence de brevet (1844), la marque devait permettre d’identifier et de protéger les produits de la coopérative. Par son réseau de succursales, la Pharmacie centrale cherchait en effet à couvrir tout le territoire. Ces succursales s’approvisionnaient auprès de la maison mère, à Paris, mais jouissaient par ailleurs d’une réelle autonomie sur le plan commercial. Ainsi elles pouvaient tout à fait se fournir auprès d’autres entreprises. La succursale de Lyon (1853) permettait à la maison Dorvault de couvrir les besoins des pharmaciens de l’est. Signe de son succès, celle-ci racheta progressivement des maisons concurrentes comme la maison Bruny (1856) ou la maison Couturier (1869). La même année, la PCF décidait de s’étendre plus au sud en ouvrant une succursale à Marseille. Outre les succursales, l’entreprise ouvrit aussi des factoreries dans différentes villes : à Bordeaux, Nantes, Rouen et Toulouse en 1853 ; à Strasbourg, Bayonne et Lille en 1860 ; à Rennes en 1861. Ces différents sites furent ouverts dans un contexte de concurrence grandissante. Les directeurs des succursales et des factoreries s’apparentaient à des représentants de commerce, chargés de démarcher les pharmaciens en leur proposant les produits de la PCF. L’objectif était clairement de constituer un réseau d’officines dépositaires des médicaments estampillés PCF. La couverture du territoire ne fut pas sans poser des problèmes à des maisons de gros comme la Pharmacie centrale. Acheminés par diligence, il n’était pas rare que les produits arrivent en piteux état à destination. Les commandes pouvaient s’apparenter à du commerce de détail, ce qui compliquait singulièrement les tâches de la société. Afin de renforcer les liens avec les pharmaciens de France, la société décida d’éditer, en 1862 et 1877, deux catalogues généraux, lesquels fournissaient des renseignements sur les prix des produits de la coopérative. Pour conquérir la profession il fallait en effet se rendre visible. La Pharmacie centrale participa, à plusieurs reprises, à des expositions (Paris en 1855 ; Toulouse et Bordeaux en 1859 ; New York en 1860 ; Paris et Meaux en 1861 ; Londres en 1862…). Surtout, l’utilisation de la réclame s’avérait indispensable si l’entreprise voulait conquérir les pharmaciens. Cette question de la publicité commerciale fut posée concomitamment avec le lancement des hygiéniques (1875). Pour certains pharmaciens, la vente de ces produits devait être effectuée par un personnel féminin, « les veuves ou les filles de confrères décédés »15.

Les buts de la coopérative n’étaient pas seulement commerciaux. Ils étaient aussi professionnels. Dès 1852, Dorvault n’avait pas fait mystère qu’il s’agissait, à travers la PCF, de rassembler la profession autour de revendications communes. Les assemblées d’intérêt professionnel, qui suivaient les assemblées d’intérêt général, devaient ainsi permettre d’aborder des questions aussi diverses que la création d’une caisse d’assurance entre pharmaciens (1854), la fourniture de médicaments aux indigents (1856), la formation d’une Société générale des pharmaciens de France (1859), la mise en place d’un tarif général du médicament (1863)… Ces questions donnaient lieu à des concours au cours desquels les participants devaient rédiger des mémoires. Si la participation des pharmaciens à ces joutes intellectuelles fut inégale, celles-ci n’en furent pas moins déterminantes pour la profession. En 1860 la centrale faisait paraître l’Union pharmaceutique, organe des intérêts professionnels de la pharmacie. Revue à la fois scientifique, professionnelle, commerciale l’Union, par son titre, traduisait bien l’idéal dorvaultien de rassemblement du corps. Elle rencontra un succès indéniable. Le nombre d’abonnés passa de 800 en mai 1860 à 4000 en 187516. La PCF chercha également à mobiliser la pharmacie par l’organisation de congrès, dont le premier fut organisé à Rouen en 1858. Les pharmaciens y abordaient des questions relatives à la profession. L’objectif avoué des congrès était de parvenir à établir une Association générale des pharmaciens de France. L’idée avait pris corps, au sein de l’officine, dans les années 1830-1840. Elle fut relancée sous le second Empire. Aux yeux de Dorvault, cette association devait s’articuler autour de la Pharmacie centrale (1859). Fondée en 1876, l’Association Générale des Pharmaciens de France était peuplée de membres influents de la PCF et de la Société des pharmaciens de Paris. Elle n’échappait pas aux clivages qui traversaient la profession, notamment entre pharmacie de province et pharmacie parisienne, les premiers reprochant aux seconds leur tentation hégémonique. Cette division géographique très imparfaite et parfois factice recoupait des tensions très fortes sur l’évolution du métier et des pratiques commerciales. Attachée tout à la fois à son monopole et à sa liberté, l’officine se trouvait ainsi confrontée à ses propres démons. Une brochure publiée en 1862 par Ménier mit le feu aux poudres. Dans ce texte, l’industriel vantait le modèle anglais et évoquait le mouvement qui animait « les professions commerciales et industrielles libres »17. Les protestations furent immédiates et débouchèrent sur une polémique longue qui divisa profondément la profession. Ces débats révélaient en réalité les incertitudes de la pharmacie quant à l’essor du capitalisme et de l’industrie. Fallait-il imposer des règles ? Dans quel domaine ? Ces débats traversèrent également la Pharmacie centrale et débouchèrent progressivement sur une forme de compromis que l’on pourrait qualifier de libéral corporatiste.

Au-delà des questions d’organisation de la profession, la coopérative chercha à susciter des projets relatifs à la prévoyance et à la protection du pharmacien d’officine. En 1853, la centrale se mit à réfléchir à la constitution d’une caisse de retraite. Celle-ci avait été mise comme préalable au rapprochement entre la Pharmacie centrale et la Pharmacie centrale de l’Est. La caisse de retraite s’inscrivait dans une approche très libérale de responsabilisation des individus. Cependant, l’entraide et la solidarité n’étaient pas laissées de côté puisque l’on prévoyait également la mise en place d’une caisse de secours. La dimension commerciale n’était pas absente du projet. Le financement de la caisse de retraite reposait très largement sur les achats qu’effectueraient les pharmaciens auprès de la coopérative. Coopération et industrialisation marchaient ainsi de pair. Après bien des tâtonnements, le projet avorta (1859). Le gouvernement avait rejeté le principe d’une caisse corporatiste articulée autour d’une entreprise sans contrôle de l’État. Ne subsista qu’une caisse de secours. En 1863, Dorvault chercha à consolider cette structure en lançant un projet de société de secours pour les pharmaciens malheureux et une caisse en faveur des invalides. Parallèlement à ces projets, la Centrale s’intéressa au système d’assurance pour les risques professionnels (1867 ; 1873). L’erreur en pharmacie apparaissait en effet comme une hantise pour le pharmacien d’officine. Ces préoccupations avaient sans doute partie liée aux mutations de la profession, notamment le fait que les pharmaciens s’approvisionnaient de plus en plus auprès de grossistes. La peur de l’empoisonnement semblait aussi gagner la société. Tous les produits commercialisés n’étaient pas de qualité et pouvaient parfois se révéler dangereux. Aux yeux de Dorvault, la PCF avait vocation à répondre à cette préoccupation de la profession. Moyennant une certaine somme, dépensée dans l’année auprès de la centrale en achat de médicaments, les pharmaciens pourraient s’assurer contre ce type de risques. L’objectif était double. Il s’agissait à la fois de développer un système d’entraide, mais aussi de s’attirer de nouveaux clients. Consommation et assurance allaient ainsi de conserve. Abordant les racines des erreurs en pharmacie, les pharmaciens en reportaient le plus souvent la faute sur les aides. Ces fautes, avançait-on, pouvaient s’expliquer par le manque de formation de ces apprentis, dont il fallait exiger impérativement un certificat de capacité (1873). Fidèles à leur idéologie corporatiste, certaines sociétés de pharmacie cherchaient ainsi à accroître la sélection professionnelle et sociale. Les sociétés de Lyon et de Bordeaux avaient élaboré des règlements dont la Pharmacie centrale se fit le relais. Le pharmacien d’officine devait être protégé dans tous les éléments qui étaient constitutifs de son identité professionnelle. Le fonds de commerce en faisait partie qui nécessitait, lui aussi, d’être assuré. Dès 1863 la coopérative se mit à réfléchir à une société mutuelle d’assurance pour la valeur des officines. Ce que se proposait le système c’était de permettre au pharmacien, « moyennant une prime annuelle », de recevoir, « quand le terme de l’assurance serait arrivée […] une somme représentant la valeur réelle de l’établissement assuré »18. L’objectif était également, par le biais de l’assurance, de faire de chaque officine des dépôts des produits de la PCF. Enfin, l’idée d’une sélection des officines les plus rentables n’était pas absente du projet. Tout comme la caisse de retraite quelques années plus tôt, la caisse d’assurance ne fut pas mise en place. La coopérative chercha également à résoudre les problèmes rencontrés par la profession quant au recrutement des apprentis. En 1853 la PCF créait ainsi un bureau de placement des élèves en pharmacie pour la province. Signe de son succès, à partir de 1874, d’autres bureaux furent créés pour Marseille et Lyon. L’office pharmaceutique, comme on l’appelait, plaçait les élèves, les apprentis, les garçons de laboratoire ou les hommes de peine (1880). La centrale chercha donc constamment à se placer au plus près des besoins de la profession consubstantiels de ses propres intérêts. On retrouve cette préoccupation à travers la question des premiers secours. L’urbanisation progressant et les transports urbains se développant, la ville devenait, de plus en plus, le théâtre de nouvelles blessures, de nouveaux accidents. L’officine était alors le premier lieu où l’on emmenait les accidentés, au grand dam des pharmaciens, lesquels se plaignaient des intrusions dont ils étaient victimes. La coopérative s’efforça de réfléchir aux moyens de juguler cette nouvelle demande. Le pharmacien était d’abord un commerçant dont il fallait protéger l’officine.

Plus que toute autre question, le développement des sociétés de secours mutuels suscitait l’ire du corps pharmaceutique. Sous le second Empire, celles-ci se développèrent (1852). Elles proposaient à leurs membres une offre de soins médicaux et pharmaceutiques à bas prix. Aux yeux de la coopérative le développement de ces sociétés pouvait être une aubaine. En diffusant à moindre coût, on pouvait aussi permettre au médicament de devenir un produit de consommation de masse. Il fallait, pour cela, encourager les logiques contractuelles qui lieraient des sociétés à des groupements de pharmaciens. L’abonnement à prix fixe était combattu. En effet, il pouvait se révéler extrêmement désavantageux pour les officines. L’essor des sociétés de secours ne pouvait que renforcer les assises de maison de gros comme la Pharmacie centrale de France qui, seule, pouvait répondre à une demande diversifiée.

La coopérative chercha constamment à réfléchir aux liens entre industrie et science. Plus que tout autre secteur, la pharmacie devait, si elle voulait se développer, rester proche du monde de la recherche et des découvertes opérées dans le domaine de la chimie. Les élèves en pharmacie, tout comme les pharmaciens d’officine, devaient avoir une formation de haut niveau. Ainsi, en même temps que le métier changeait et que le pharmacien se transformait en commerçant, la Pharmacie centrale poussait à une élévation des capacités. En 1862, Dorvault imagina une École normale pharmaceutique articulée autour des préoccupations industrielles de la centrale. À la fois école gouvernementale et entreprise, la Pharmacie centrale serait une entreprise au service de l’État mais régie par des intérêts privés. On retrouvait l’idéal libéral corporatiste défendu par une grande partie de la profession. Il s’agissait bien entendu de renforcer l’emprise de la PCF sur le corps. Signe de cette préoccupation de l’entreprise pour la science, la maison Dorvault développa un laboratoire d’analyses et de recherches chimiques (1866). Ce laboratoire, en lien avec les usines de la société, formerait des élèves à la chimie industrielle à l’image de ce que l’on pouvait rencontrer en Allemagne ou en Angleterre. Si ce projet ne semble pas avoir abouti, il témoignait néanmoins de l’esprit d’innovation que portait Dorvault. Refusant d’abandonner cette idée de lier industrie-formation-chimie, le gérant de la PCF proposa, en 1871-1872, la réalisation d’une Ecole de chimie industrielle autour de l’usine de Saint-Denis. Là encore le projet fut abandonné. La coopérative n’en disposait pas moins de laboratoires importants à Paris mais aussi à Saint-Denis. Il s’agissait tout à la fois de laboratoires d’analyses mais également de laboratoires de recherches. Les expériences scientifiques se développèrent à partir des années 1870. Des hommes comme Planchon ou Frédéric Wurtz furent les chefs de laboratoires de la PCF.

La Pharmacie centrale apparaît comme une entreprise originale. Coopérative et capitaliste à la fois, elle fédère la profession autour de projets commerciaux, scientifiques et professionnels. Elle est donc, bien plutôt qu’une entreprise, une association de pharmaciens. La coopérative conçue au départ pour défendre le maintien d’une pharmacie de laboratoire entreprenante accéléra en réalité les mutations du métier. De préparateur, le pharmacien se transformait en débitant de produits dont il ne maîtrisait plus la fabrication.