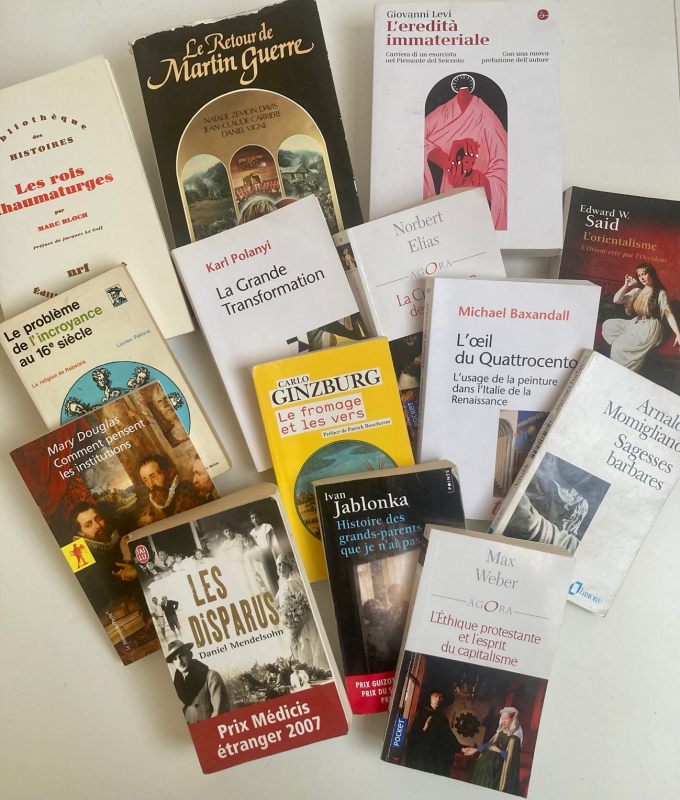

Quelques « classiques » ?, photographie Elisa Andretta

«Pourquoi lire les classiques ? » À cette question, l’écrivain Italo Calvino avait consacré un court texte proposant 14 raisons de lire, ou relire, des livres qui, pour des raisons différentes, du fait de leur permanence dans le panorama littéraire ou dans les bibliothèques réelles ou symboliques des sociétés, peuvent être définis comme des « classiques » (I. Calvino, Pourquoi lire les classiques, Éd. du Seuil 1993). L’attention de Calvino allait principalement à la littérature, aux romans en particulier. Homère, Hérodote, Thucydide, Balzac, Zola, Saint-Simon, Dickens, sont, pour l’écrivain italien, certains des auteurs de ces œuvres « qui constituent une richesse pour qui les a lues et aimées » (p.8), « qui n’ont jamais fini de dire ce qu’ils ont à dire », « qui portent les traces des lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu’ils ont laissée dans la ou les cultures qu’ils ont traversées » (p.9).

Avec comme seul guide les suggestions de Calvino, nous nous sommes tournées vers les « classiques des sciences sociales » du XXe siècle. Peu de discussions théoriques sur ce que c’est qu’un classique, mais une mise à l’épreuve de la « classicité » de certains textes à travers une lecture immersive et actuelle d’auteurs qui se retrouvent tout le temps cités, utilisés, et souvent pas vraiment (re)lus : Norbert Elias, Thomas Kuhn, Max Weber, Claude Lévi-Strauss, Michael Baxandall ont côtoyé Natalie Zemon Davis, Mary Douglas, Carlo Ginzburg, Lucien Febvre et d’autres... Une lecture libre et pleine qui a rassemblé des lecteurs de deux générations et demie, participants du monde académique à divers titres (enseignants, chercheurs, étudiants) et qui ont accepté de confronter leurs idées sur ces textes et sur leur valeur actuelle.

Cette expérience intellectuellement réjouissante, capable d’alimenter des interrogations nouvelles, nous a fait réfléchir aux dettes que nous avons envers la pensée d’autrui, envers les grands monuments de nos disciplines, à la nécessaire transformation du sens de leurs œuvres à travers les générations et au-delà des frontières géographiques ou disciplinaires. Ces lectures et discussions collectives se sont ouvertes sur deux expériences qui visaient à réfléchir sur la « fabrication d’un classique ». Les définitions d’Italo Calvino, ainsi que les réflexions que nous avons partagées au fil des mois, ont accompagné notre parcours lorsque nous avons reçu, au cours de deux séances différentes, Giovanni Levi et Jacques Revel. Cela nous a permis de comprendre comment le livre de Giovanni Levi, L’eredità immateriale. Carriera di un esorcista nel Piemonte del Seicento (Turin, Einaudi, 1985), accompagné de l’importante préface « L’histoire au ras du sol » de Jacques Revel, qui en ouvrait la traduction française (Le pouvoir au village. Histoire d’un exorciste dans le Piémont du XVIIe siècle, Gallimard, Paris, 1989) est devenu un classique de l’historiographie contemporaine.

Devenir un classique : à quoi cela tient ? Comment un livre peut-il pénétrer dans une communauté ou même dans une société au point de devenir une référence partagée et transmise dans le temps ? Nous avons essayé de mettre à l’épreuve ces interrogations dans un jeu que nous avons intitulé les « Classiques du futur ». Lors de la première séance, en juin 2023, nous avons confronté deux livres du XXIe siècle, différents mais semblables pour une volonté commune d’entrecroiser histoire, mémoire et littérature : Les Disparus de Daniel Mendelsohn (2007) et L’histoire des grands-parents que je n’ai pas eus d’Ivan Jablonka (2012). Est-ce que l’un des deux est susceptible de devenir un « classique »? Et, si oui, lequel ? Télescopage de temps, interrogation tant sur le passé que le présent et pari sur le futur, qui nous a obligés à revenir non seulement sur la nature des livres en question, mais aussi sur celle de leur réception, des réactions qu’ils ont suscitées et de la manière dont des tendances culturelles, voire cognitives, inscrivent un texte dans la durée, ou le relèguent dans un moment particulier destiné à passer.

Voici quelques aspects d’une expérience qui nous a fait (re)plonger dans des textes qui ne passent pas, qui continuent, de manière plus ou moins inconsciente, à accompagner notre travail et nos savoirs.