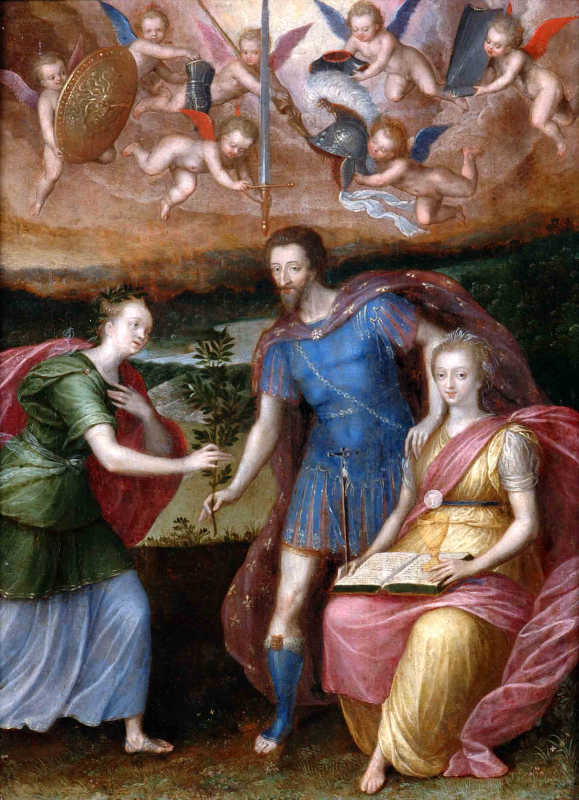

École française, Henri IV s'appuyant sur la religion pour donner la paix à la France, 1575-1600, huile sur bois, 33 x 25 cm., Pau, Musée national du château

N° d'inventaire P.80-10-1, avec l'aimable autorisation Musée national du Château de Pau

Accepter l’autre qui n’a pas la même croyance au lieu de le combattre, s’accommoder du voisinage d’un culte différent ou déviant, tolérer la proximité de rituels éloignés du sien, tels sont les enjeux de la coexistence religieuse depuis le XVIe siècle. C’est un axe de recherche qu’ont emprunté depuis de nombreuses années les chercheurs en histoire religieuse du LARHRA et ils ont participé à son développement dans l’historiographie actuelle. Si la question de la coexistence religieuse est large, c’est par le prisme d’une chrétienté divisée par les réformes dès le XVIe siècle qu’elle a été le plus étudiée au sein du laboratoire.

Aborder la coexistence religieuse, c’est d’abord définir un cadre légal, celui qui permet de supplanter la passion et l’engagement radical par l’acception d’une norme encadrant les rapports de voisinage, seule garantie d’un « vivre ensemble ». Les travaux d’Olivier Christin sur les paix de Religion et l’autonomisation de la raison politique ont été à la fois pionniers et programmatiques1. En étudiant et comparant la paix d’Augsbourg (1555) et la paix d’Amboise (1563), il a montré combien le droit était progressivement parvenu à imposer un modus vivendi aux ennemis d’hier, sans forcément générer une réconciliation, mais en garantissant un espace public dans lequel chaque confession disposait de son territoire (lieux de culte, cimetières, circulation des processions…) et de garanties de sûreté. L’histoire des édits de pacification s’est imposée depuis vingt ans comme un point central de l’étude des conflits religieux, replaçant au centre des processus confessionnels le politique et le juriste. Coexister revient ici à identifier l’autre et à s’identifier soi-même, se donner un contour communautaire fixé par des lois, se doter de droits reconnus par le groupe et par l’État. Coexister avec l’autre c’est autant définir sa propre communauté religieuse qu’apprendre à vivre avec celui qui croit différemment.

Coexister, c’est aussi, au quotidien, rencontrer l’autre, discuter avec lui, passer des marchés, marier ses enfants, et régulièrement se disputer et se battre, voire s’entretuer. Les travaux d’Élisabeth Labrousse au milieu des années 1980 ont été pionniers dans ce travail micro-historique de relations interindividuelles. Ils ont lancé pour les terrains français, anglais et germanique des enquêtes ambitieuses qui depuis le début des années 2000 permet de mieux cerner la question du voisinage religieux au sein de la chrétienté occidentale du XVIe au XVIIIe siècle, voire au-delà. Les chercheurs du LARHRA ont participé à ces travaux, y compris dans les collections du laboratoire. En 2011, Yves Krumenacker et Didier Boisson éditaient les actes du colloque La coexistence confessionnelle à l’épreuve. Études sur les relations entre protestants et catholiques dans la France moderne. Toujours aux éditions Chrétiens et Sociétés, Catherine Vincent et Catherine Maurer publiaient en 2016 un recueil sur La coexistence confessionnelle en France et en Europe germanique et orientale, abordée cette fois-ci sur un temps long. Le cumul d’études locales et quelques travaux de plus grande ampleur comme ceux de Keith Luria, présents dans les colonnes de la revue Chrétiens et Sociétés, ont permis de mieux comprendre les processus de régulation des conflits religieux2. Autour de frontières internes aux communautés tissées par les nécessités de la coexistence, se construit aussi bien des relations sociales évidentes et quotidienne dont le religieux est absent, que des outils d’identification de l’autre susceptibles d’être retournés contre lui en cas de persécution. Quand tout va bien, coexister relève d’une quasi-indifférence, en revanche les signes de distinction redeviennent saillants lorsque l’affrontement reprend le dessus. Coexister c’est aussi bien apaiser les conflits que préparer leur reprise : le régime de l’Édit de Nantes l’a bien montré pour le contexte français.

Au sein du LARHRA, la coexistence a été étudiée sous l’angle confessionnel plus que religieux. C’est d’ailleurs cet aspect qui posait le plus de problème à l’époque moderne : on craignait davantage l’hérétique que l’infidèle. Mais ce domaine d’investigation ne doit pas limiter l’étendue du champ d’étude que représente la coexistence religieuse. Cette coexistence est aussi interreligieuse, avec l’islam, dès l’époque moderne dans tout le Sud-Est européen, en Méditerranée et dans les principaux ports du continent3. Avec les communautés juives également, là où elles sont autorisées à l’époque moderne, là où elles sont implantées par la suite, dans les ghettos et ailleurs. Cette coexistence religieuse se joue également hors d’Europe, en fonction des contextes locaux, mais aussi par la projection de la chrétienté vers les autres religions grâce aux missions qui ne cessent de se développer dès le XVIe siècle et que les chercheurs du LARHRA ont aussi fortement étudiées4.

Dans ces territoires de contacts, la question religieuse ne cesse de se poser dans les stratégies de coexistence. Quelle place joue le religieux dans ce « vivre ensemble » à côté de logiques culturelles, économiques, familiales et autres ? La sociologie, depuis de nombreuses années, a posé la question de l’agir individuel et de l’influence du religieux à côté des autres éléments culturels mobilisés par tout acteur social lorsqu’il décide de s’engager. De même qu’il est permis de se poser la question de la nature religieuse des guerres de Religion – vieille question posée dès le XVIe siècle – l’étude de la coexistence et des choix confessionnels ne cesse d’être questionnée autour de leurs logiques sociales5. La coexistence peut s’affirmer comme religieuse lorsque deux communautés sont prêtes à en découdre et construisent des arguments d’opposition en mobilisant les croyances. Le religieux se tait, voire relève de l’indifférence, quand ces mêmes communautés décident d’œuvrer de concert. Le chantier de la coexistence religieuse est donc loin d’être clos. S’il s’est fortement développé autour des enjeux confessionnels européens de l’époque moderne, autour du renouveau historiographique de la dimension religieuse des affrontements, il ne cesse d’être réévalué à l’aune des choix confessionnels de ses acteurs. Quelle place tient la question religieuse dans les choix de coexistence, moteur du lien social ou simple outil mobilisé conjoncturellement ?