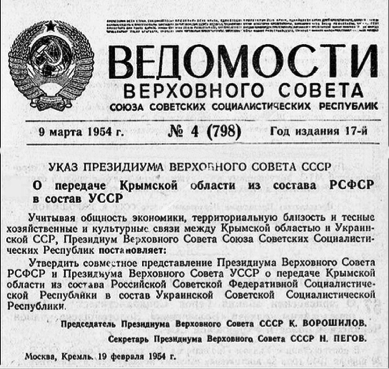

Décret de 1954 qui transfère la Crimée de la RSFSR à la République d’Ukraine

© CC-BY-SA 3.0 Qypchak

Le rapport des historiens au passé va généralement de soi, il tombe sous le sens pour le grand public comme pour nombre d’historiens : l’historien n’est autre que celui qui étudie le passé. Remontant à la formation de la discipline historique, cette relation d’évidence a commandé l’apparition de la notion de « trace » à l’usage si répandu aujourd’hui et qui permit, au moment de la spécialisation disciplinaire de la fin du xixe siècle, « d’opposer l’histoire, en tant que mode de connaissance indirecte, à des sciences considérées comme modes de connaissance directe : la sociologie et l’ethnologie d’une part, les sciences de la nature d’autre part »1. Ce rapport naturalisé de l’historien au passé ne fonctionne à vrai dire qu’à la condition de faire une distinction ontologique entre le présent et le passé, et d’accepter le non-chevauchement des temps historiques. Or, si on peut douter de ce non-chevauchement, le passé n’en possède pas moins un caractère irrévocable. Avec cette conséquence en forme de paradoxe qu’en dépit de leur contemporanéité, ou de la simultanéité de leur présence, l’historien et ses sources n’appartiennent pas à la même époque : c’est ce qui faisait écrire à Charles Seignobos qu’« il n’y a de faits historiques que par position »2.

Pour traiter de ce présent qui est advenu avant de passer, l’une des principales sources de l’historien est l’archive. Or, pendant longtemps, les spécialistes de l’Union soviétique n’ont eu qu’un accès limité aux archives : textes officiels, fonds personnels d’émigrés, archives volées par les Allemands pendant la guerre (les « archives de Smolensk »), témoignages de personnes ayant fui le pays ou revenant d’un séjour, et revues. Les archives n’étaient pas complètement fermées, mais elles n’étaient accessibles qu’à une poignée de privilégiés et ce n’est qu’après la disparition du régime qu’elles se sont ouvertes et que leur consultation est devenue aisée pour tous, les historiens pouvant désormais lire la masse des documents rendus disponibles : rapports divers, statistiques non publiées, verbatim ou compte-rendu de réunions, etc. Le changement d’échelle dans l’accès à la documentation fut tel qu’on parla d’une « révolution documentaire », quand bien même tout n’était pas consultable et ne l’est toujours pas — pour des raisons matérielles qui ralentissent le travail de déclassification, mais aussi en raison d’une « contre-révolution des archives » amorcée au début des années 20003. Cet accès aux archives et au terrain a normalisé le travail des historiens de la Russie qui sont devenus des historiens comme les autres. Produites par des institutions et des acteurs variés, ces archives appelaient un travail de critique interne et externe auquel se sont consacrés des historiens de manière à ne pas tomber dans les pièges qu’elles pouvaient tendre. Plusieurs d’entre eux ont pu se bercer de cette illusion toute positiviste que le passé soviétique se donnerait à eux comme directement. Ils ont alors nourri un fétichisme de l’archive et du document qui devaient permettre d’établir des faits, jugés seul rempart solide face à la subjectivité ou à l’idéologie. La tâche qu’ils ont accomplie sur la documentation a toutefois été précieuse et sert aujourd’hui à quiconque travaille sur l’Union soviétique.

Ces archives russes, je les ai découvertes lors de ce qui était jadis un DEA, puis j’ai commencé à les fréquenter assidûment pendant ma thèse sur les Tatars de Crimée et la politique soviétique des nationalités. À partir de 2003, j’ai passé beaucoup de temps à Moscou, pour l’essentiel aux Archives d’État de la Fédération de Russie et aux Archives d’État pour l’histoire politique et sociale. Les photographies étaient interdites et les photocopies accordées en nombre limité. Le prix de la copie, prohibitif, dissuadait de toute façon d’en commander beaucoup. Une loi a depuis été prise autorisant les photographies, mais tous les centres d’archives ne l’appliquent pas, ou mal. Tout cela pour dire que la seule solution qui s’offrait aux chercheurs était de recopier les documents. Au moins les ordinateurs portables étaient-ils permis, sauf aux Archives d’État pour l’histoire contemporaine où il fallait noter à la main. Ces détails peuvent paraître triviaux, mais ils ont leur importance : ils déterminent un type de rapport à la documentation, expliquent l’organisation des chercheurs qui s’emploient à optimiser leur séjour et rendent compte du temps que ceux-ci doivent passer dans les archives s’ils veulent avancer. Pour mon enquête ultérieure sur la psychiatrie pour laquelle j’ai aussi travaillé hors de l’espace ex-soviétique, je me suis rendu aux archives de l’Organisation mondiale de la santé où, à mon arrivée, j’ai été sidéré : on m’avait préparé les archives et réservé un bureau ; en outre, les photographies étaient autorisées, sans aucune limite. J’avais prévu de rester deux jours en me disant que je n’aurais jamais le temps de tout voir, mais une journée me suffit pour photographier ce dont j’avais besoin. Je ne parle même pas des archives du Johns Hopkins Medical Institutions de Baltimore qui m’ont adressé par la poste les documents commandés depuis chez moi. En bref, j’ai découvert des conditions de travail que je n’avais jamais connues.

Pour revenir à ma thèse, outre Moscou, je me suis rendu à Simferopol (alors en Ukraine) où j’ai fréquenté deux centres d’archives. Aux Archives d’État, les responsables de la salle de lecture furent surprises de découvrir un Français : elles avaient déjà eu affaire à une chercheuse américaine, mais jamais à un Français et continuaient visiblement à se demander pourquoi on pouvait bien venir jusque-là. La surprise passée, elles me firent bon accueil et me proposèrent de lever le délai d’attente des dossiers de plusieurs jours. J’étais donc autorisé à commander le soir pour le jour ouvré suivant. Aux Archives du Parti, l’attitude fut moins chaleureuse. Les responsables de la salle de lecture, russes, plus âgées, goûtaient peu que je travaille là sur les Tatars de Crimée. Mon statut de chercheur étranger ne me valait ici aucun traitement de faveur. Je n’en sollicitais d’ailleurs pas, le principal était pour moi d’obtenir la documentation. Distantes, elles n’en étaient pas moins professionnelles. Tandis que la fin de mon séjour approchait, ces deux dames sont venues me trouver, ensemble. Je m’en étonnais avant de comprendre ce qu’elles voulaient. Il faut dire que le message n’était pas très compliqué : la Crimée était une terre russe et les réclamations des Tatars étaient infondées ; puisque j’avais vu les documents, elles m’intimaient d’écrire la « Vérité ». Elles me rappelèrent alors combien les archives — et l’histoire — sont au cœur d’enjeux politiques. Depuis lors, en violation flagrante des traités internationaux, la Crimée a été rattachée à la Russie, devenant donc ce territoire russe que les responsables de salle revendiquaient.