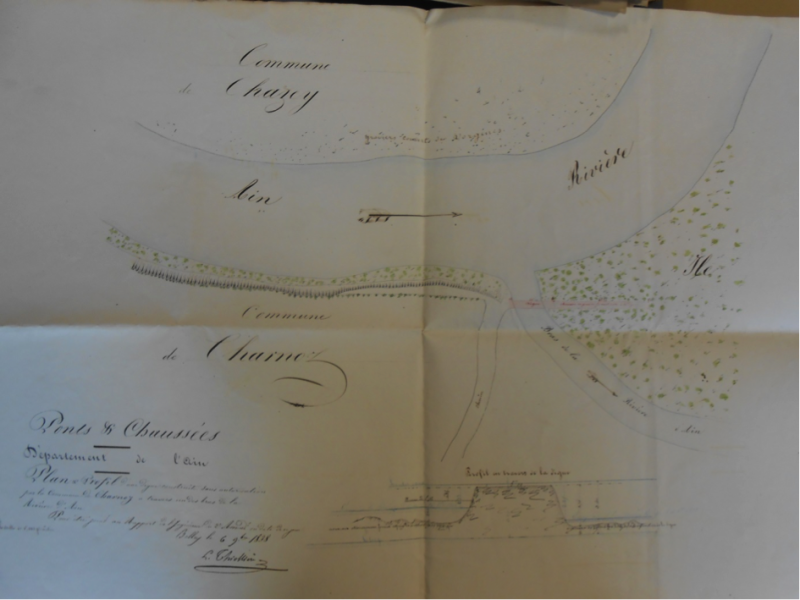

La régulation mise en image : La digue de Charnoz sur l’Ain, 1838

Département des Ponts et Chaussées, Archives départementales de l’Ain (3 S 222). © CC-by 4.0

La notion est au cœur de l’axe « Régulations : marchés, populations, circulations » du LARHRA. Elle est mobilisée pour caractériser des phénomènes de démographie historique, d’histoire des circulations, d’histoire des marchés économiques et du travail. Ce large emploi renvoie à Robert Boyer, qui voyait de la régulation dans tout ensemble de procédures et de comportements, individuels et collectifs, qui ont la propriété de reproduire les rapports sociaux fondamentaux à travers la conjonction de formes institutionnelles historiquement déterminées1.

Phénomène historique autant que notion contemporaine, son utilisation en histoire ne va pourtant pas de soi. La plasticité du terme rassemble des spécialistes de champs, de périodes et d’aires culturelles très divers autour des questions de gouvernement des hommes et des biens, mais elle induit aussi un flou dans la manière d’utiliser la notion, et une indéfinition de ce qu’elle recouvre exactement. Face à l’absence de définition commune au sein de l'axe, une équipe de doctorant·e·s et de titulaires s’est proposé, en 2021, de mener une réflexion collective et a organisé les ateliers « Régulation ».

Cinq séances se sont tenues entre mars 2022 et mai 2023, toutes suivant la même méthode : les participants apportent et présentent brièvement un document de travail tiré de leur corpus de recherche (archive textuelle, iconographique ou base de données). Ils débattent ensuite, d’abord en petit groupe, puis tous ensemble, des caractéristiques du fait régulatoire qu’ils peuvent y repérer. L’objectif est de faire de l’éclectisme des recherches une force. Du marché de la soie lyonnaise à l’époque moderne aux pratiques vestimentaires en Syrie et au Liban colonial ; de la gestion des biens ecclésiastiques dans la Venise du xviiie siècle à l’inspection du travail en Afrique équatoriale française : la démarche adoptée a pour objectif d’encourager les allers-retours entre, d’une part, l’identification des formes singulières de régulation, et d’autre part, une montée en généralité nourrie par la comparaison. Par-delà l’observation de la diversité des configurations sociales et des nuances, l’intérêt est d’identifier, sur le temps long et sur plusieurs continents, les régularités ou les ruptures significatives au sein de cette histoire, lentement constituée par accumulation.

La première journée de réflexion générale, en mars 2022, a permis une première exploration de la notion, insistant sur deux dimensions, parfois complémentaires, parfois incompatibles. D’abord, réguler peut consister à doter un phénomène d’un caractère régulier. Ensuite, cela peut désigner une certaine manière d’élaborer et de mettre en œuvre des règles. Parler de régulation implique généralement le repérage préalable, dans le milieu social observé, d’une capacité à interpréter l’intrication des phénomènes, à fixer des idéaux-types et à produire des normes de façon à faciliter leur intériorisation ; autant de techniques et de technologies sociales spécifiques. Les ateliers de l’année 2023 ont cherché à en favoriser l’inventaire et l’analyse en découpant le problème en trois blocs : d’abord les manières d’en parler, puis l’identification de ses acteurs récurrents, et enfin la façon dont les acteurs mobilisent, résistent ou se jouent de la régulation, avant une ultime séance de synthèse.

Ces quatre rencontres ont, pour l’essentiel, confirmé les premières intuitions, notamment en ce qui concerne la question cruciale et jusque-là restée en suspens de l’historicité de la pratique. Dès lors que le rapport à la règle et à sa production ont été placés au centre de l’enquête, l’État et ses agents, fonctionnaires ou experts mandatés, n’ont pas manqué d’accaparer une grande partie des réflexions. Il est devenu indubitable que c’est dans l’histoire de la construction de l’État, ou plus généralement de la puissance publique, que pourrait s’inscrire une histoire de la régulation. C’est du moins vers le développement, la réappropriation et le détournement des savoirs d’État que s’est orientée la recherche des traits fondamentaux du phénomène régulatoire. Le rôle de la publicité, l’importance des ajustements circonstanciels et de la police, le maillage de la société par des corps constitués : tous ces éléments constitutifs de la gouvernance contemporaine ont leur contrepartie à l’époque moderne, et les nœuds de la critique contre les formes actuelles de régulation sont déjà présents au xviiie siècle. Les acteurs n’emploient certes pas toujours, et même rarement, le terme précis de régulation. Souvent, la relation entre régulateur et régulé ne se résume pas une simple relation de dominant à dominé. Mais les documents révèlent fréquemment une configuration donnée : la juxtaposition d’un acteur détenteur d’une autorité ou d’un savoir spécifique – l’électeur de Saxe accordant un privilège, l’ingénieur hydrographe concevant une digue – et d’acteurs dépourvus de cette singularité. Derrière ce que nous identifions comme régulation se manifeste un même procédé : le découpage du réel en tranches, en catégories qui sont souvent celles de l’État, créant de nouvelles règles du jeu.

C’est néanmoins et surtout l’intérêt heuristique au revers de cette idée qui a été mis en exergue par les ateliers : l’expérience faite que l’histoire de l’État, comme toute cristallisation d’un champ donné, loin d’être prométhéenne, se compose d’une infinité de compromis avec des réticences en tout genre. Penser avec la notion de régulation place au centre de l’analyse les écarts entre catégories intellectuelles, intérêts et stratégies des acteurs, ouvrant ainsi un espace supplémentaire où saisir leur agentivité.