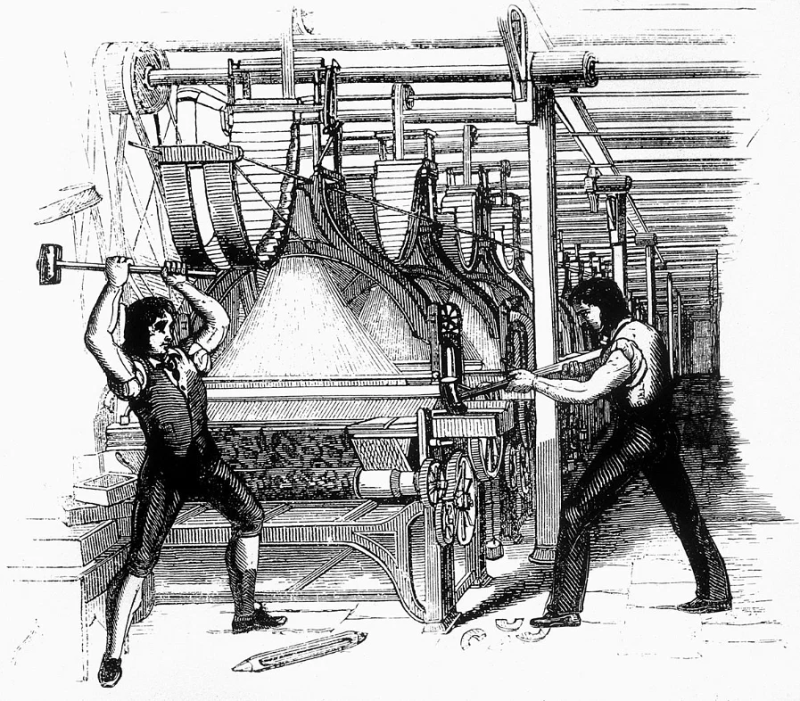

Public Domain

Anonyme, Des luddites détruisent des machines textiles, gravure publiée dans Penny Magazine en 1844

L’usage du terme « subalternes » dans l’écriture de l’histoire vient des Cahiers de prison d’Antonio Gramsci dont le cahier 25 (1934) a pour titre « Aux marges de l’histoire (histoire des groupes sociaux subalternes) »1. La question de l’angle d’approche des phénomènes historiques et de l’articulation entre expérience individuelle et expérience collective est une des interrogations des historiographies anglaise, italienne, allemande ou française dans les années post-1968. La première est la microstoria et Carlo Ginzburg, qui, dans l’introduction de son livre traduit en français en 1980, Le fromage et les vers, dit vouloir « reconstruire un fragment de ce qu’on a pris l’habitude d’appeler la culture des classes subalternes ou encore la culture populaire », le pont étant ainsi échafaudé entre le concept gramscien et l’histoire française. Le mot "subalternes" a intégré tardivement l’histoire sociale longtemps dominée par une histoire socio-économique d’inspiration labroussienne dont la critique a porté, entre autres, sur l’impossibilité de considérer les groupes et acteurs sociaux comme des sujets en capacité d’agir.

Publié tardivement en français en 1988, le livre d’Edward P. Thompson La Formation de la classe ouvrière anglaise (1963) propose une histoire « par en bas » qui s’intéresse à tous les acteurs et actrices de l’histoire. Thompson affirme la primauté sur les structures de l’expérience sociale saisie dans un contexte spécifique. La classe sociale n’existe pas en elle-même, mais elle se forme dans un processus historique où les croyances, la culture et les rapports humains prennent le pas sur les structures économiques et les déterminants sociaux de l’action. Les résistances aux transformations industrielles – en particulier le luddisme – viennent d’une politique, d’une culture et d’un code moral des subalternes, que Thompson nomme « économie morale ».

Quelques historiens français ont servi de passeurs en faisant connaître dans des séminaires et des revues la nouvelle histoire sociale britannique incarnée par E.P Thompson et Eric Hobsbawm. Des extraits de Thompson ont été présentés en français dès juin 1976, dans les Actes de la recherche en sciences sociales, en 1977, dans Le Mouvement social et en 1980, dans la revue Le Débat. Au début des années 1980, à Lyon, au Centre Pierre Léon, autour de Maurice Garden et d’Yves Lequin, l’histoire sociale ouverte aux recherches étrangères présentées dans les séminaires ou les tables rondes s’est rapidement éloignée de l’histoire de la condition ouvrière et de ses organisations – le mouvement ouvrier – pour s’intéresser à une histoire sociale urbaine. L’histoire des groupes sociaux, qui avait déjà muté de la classe ouvrière à la petite bourgeoisie, a été peu à peu remplacée par celle de l’usage de l’espace, des manières de vivre et d’habiter et de la mobilité sociale. De nouveaux lieux et univers sociaux ont été explorés, comme l’hôpital, le métier, le quartier, ou l’entreprise. L’histoire des femmes et du genre s’est progressivement développée dans ce sillage (séminaire en 1984-1986 au Centre Pierre Léon). Ces études ont permis de tracer des parcours individuels ou familiaux et de reconstituer des réseaux où les " les gens d’en bas ", que l’on ne qualifiait pas encore en France de subalternes, étaient pris en compte.

En 1982, parait en Inde le premier volume des Subaltern studies, sous la responsabilité de Ranajit Guha (1923-2023) qui crée le groupe des historiens subalternes et s’intéresse à l’histoire post-coloniale de l’Inde et en particulier aux masses rurales actives dans la lutte contre l’impérialisme britannique et contre le nationalisme. Enseignant un temps en Angleterre, d’abord à l’université de Manchester, puis à celle du Sussex, Guha a été influencé par les représentants de l’histoire marxiste britannique, Edward P. Thompson et Eric Hobsbawm, mais aussi par la lecture de l’histoire sociale française, et plus particulièrement par Georges Lefebvre, spécialiste de la composante paysanne de la révolution française et des mentalités (cf. son étude sur La grande peur de 1789 (1932)). Éric Hobsbawm a remis en cause le caractère infra-politique des révoltes paysannes, lesquelles témoignent d’une capacité d’action et d’une conscience rebelle.

L’historien moderniste Jean Nicolas a été le plus proche de la démarche de Thompson et des historiens subalternes. En 2002, avec La rébellion française, mouvements populaires et conscience sociale (1661-1789), il montre que ces conflits sont unifiés par une même exigence de reconnaissance, d’honneur et de dignité : « le recours collectif à la violence s’inscrit toujours dans le système de représentations par lequel la communauté désigne sa place dans l’ordre du monde. Ces images mentales qui se traduisent en actes renvoient donc à du sens et le conflit est à lire non comme pur désordre, mais comme révélateur d’une cohérence autre ».

Au début du XXIe siècle, de jeunes historien.nes et politistes ont recommencé à s’intéresser aux mouvements sociaux, aux mondes ouvrier et paysan, avec des perspectives nouvelles qui permettent de reconsidérer la définition du politique. Après 2005, le débat public sur la colonisation et le post-colonialisme a également ouvert un espace de réception désormais possible pour les théories des subaltern studies, devenues elles-mêmes plus diversifiées.