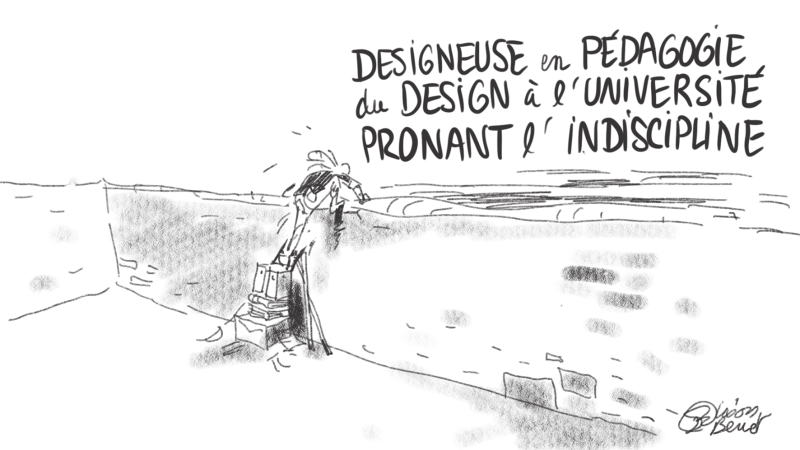

Fig. 1

Crédits : Lison Bernet1

Source : Bibliothèque de l’université Jean Moulin Lyon 3

Designs, designer, déjouer2 ? Penser, créer, transmettre ? Comment designer en jouant et déjouant les agencements formels et les cadres structurants et comment les dépasser, les déplacer dans les contextes environnants de la recherche et de la formation ? En mobilisant des dimensions interdisciplinaires, nous avons souhaité avec ce numéro 10 des Nouveaux cahiers de Marge, investiguer des manières de faire du design dans la diversité des approches et en particulier les nouvelles formes transversales (théoriques, pratiques, recherche-création) qui permettent de répondre aux défis de nos sociétés actuelles (méthodologiques, symboliques, technologiques et environnementaux).

Dans ce dossier, le design se trouve d’abord questionné en tant qu’activité multiple, à la fois théorique et pratique, créatrice d’objets, d’expériences, de dispositifs complexes permettant la mise en place d’une posture créative multivers. Comment, au-delà des formes concrètes et des usages effectifs, pouvons-nous comprendre le design comme pratique créatrice de sens ? Comment ce que cette dernière fabrique en tant qu’action, en tant que milieu et en tant que système peut-il être compris, critiqué et redessiné selon les contextes ? Comment le design donne-t-il forme à nos existences collectives3? Le design est pensé ici au cœur d’une approche expérimentale, à travers ses pratiques quotidiennes, technologiques, matérielles, sensorielles, mais aussi comme action faisant partie intégrale de la fabrication d’approches méthodologiques inédites. Quelles sont ces approches et comment sont-elles mises en application ? Comment les lieux permettent-ils cette dynamique de mise en relation ? Comment les contours académiques permettent-ils d’agencer un rapport autre aux productions/créations/recherches/formations ?

Nous proposons, au prisme de ce dossier, d’engager une discussion et un échange interdisciplinaires autour des multiples questions soulevées par les designs au pluriel, en particulier, son potentiel à l’université (écoles et laboratoires associés), comme extension de la relation conception-production en offrant un terrain de jeu expérimental. Ainsi, des intervenantes et intervenants aux profils divers et complémentaires témoignent dans ce dossier de leurs pratiques et réponses à ces interrogations : des chercheuses et chercheurs de différentes disciplines (sciences du design, sciences de l’information et de la communication, langues et littératures et sciences de l’art), des professionnelles designers, mais aussi des artistes qui expérimentent et performent autour de ces questions. C’est par cette mixité – hybridité – transversalité des expériences que s’ouvre une réflexion globale sur le design comme lieu de coconstruction et d’expérimentation définitivement ouvert sur la cité. Deux axes thématiques sont identifiés pour y répondre.

Le design comme jeu : manières de faire

Une partie des textes arguent que faire du design c’est se confronter à une pratique mixte et « indisciplinaire », restituée par tous les travaux présentés. Entre conception et production, designer c’est se situer dans un espace de jeux dans lequel les règles arrivent à la suite des actes, ou n’arrivent jamais afin de laisser place à l’impromptu et l’imprévisible tant attendus dans l’indisciplinarité4. Comment le verbe « designer » se décline-t-il en une multitude de manières de faire5 suivant ces nombreux supports matériels ? Le design se doit de considérer les complexités des expériences et les interrelations inhérentes aux matérialités actives6. Les pratiques corporelles et émotionnelles des utilisatrices et utilisateurs sont particulièrement prises en compte dans les projets de design, mais également de façon plus cachée dans leurs imaginaires, leurs interprétations, leurs postures, leurs désirs et attitudes, afin de révéler les différents composants à prendre en compte dans cette architecture du design en actes.

Ainsi, nous proposons d’aborder le design dans ses rapports de sens7, dans le rapport aux « espaces-temps » qu’il rend possible et aux écosystèmes qu’il génère, mais également de le comprendre à travers le jeu collectif des concepteurs/chercheurs/designers intimement imbriqué à celui des amateurs coparticipants aux projets et aux scénarios envisagés. De le prendre comme un jeu qui s’établit entre « cultures savantes et populaires8 » pour imaginer de nouvelles cartographies collectives. C’est ce terrain de jeu, peuplé de divers acteurs (créateurs, politiques, chercheurs, industriels) que nous souhaitons interroger pour lire, derrière les actes de design, les pratiques suscitées, mais aussi les lieux et les territoires participant à l’émergence des formes.

Le design comme enjeu : méthodes et possibilités

Fondamentalement le design engage également ses acteurs dans une méthode expérimentale qui, par plusieurs aspects, semble avoir du jeu, à savoir qui avance par de multiples tâtonnements, par l’essai-erreur et dans les interstices des incertitudes, des non-intentionnalités et de l’invisibilité des pratiques. Plus que jamais les questions autour d’une certaine opacité de cette expérience, de sa signification en tant que production de recherche et d’innovation semblent importantes et se trouvent discutées par les auteurs et autrices du dossier. Les textes questionnent en effet le rapport que le design entretient avec ses supports de formalisation et d’écriture. Ainsi, la transversalité des interrogations autour du design dans sa dimension pratique tient compte des formes d’écritures et des ancrages qui le rendent possible : corps, gestes, objets, dispositifs, technologies, supports, imaginaires, sensorialités. Se situer du point de vue des pratiques permet d’interroger la fabrication des expériences et de leurs traces non seulement du point de vue des méthodologies dites design thinking ou d’expérience utilisateur (UX), mais aussi du point de vue de l’expérience en tant que milieu qui fabrique du sens hors-jeu. Ainsi, il faut également observer comment ce sens échappe à toutes règles, facilités ou tentations pour déjouer9 et se jouer parfois des modèles imposés par les storytellings méthodologiques.

Aussi entre transparence des processus (work-in-process) et l’opacité habituelle des résultats (produits), y a-t-il de la place pour une modification structurelle des méthodes ? La recherche-création, l’art-based research, les sciences citoyennes, les méthodes visuelles, parmi d’autres pratiques, semblent être des voies vers l’extension et la porosité entre les disciplines et les in-disciplines et leurs séparations traditionnelles. Dans les processus et projets de collaboration, quels sont les objets (expériences) qui émergent et sont rendus possibles ? Comment ces expériences du faire influencent-elles le rendu final et s’articulent-elles aux expériences du concevoir ? Comment la visibilité ou l’invisibilité des expériences est-elle pensée à la fois et ensemble par les utilisateur·rices, créateur·rices, chercheur·reuses ? Quelles traces et données sont générées par ces pratiques de création et comment participent-elles en retour à de nouvelles formes de recherche-création ? Enfin, comment de telles approches peuvent-elles se développer à l’université pour apporter cette convergence scientifique, pédagogique, professionnelle et ouverte vers le monde propre aux designs ?

Plus que jamais les questions des opacités structurales des expériences, de leur sens et de notre entendement quant à leurs significations sont d’importance pour répondre aux défis actuels. De ce fait, ce dossier des NCM, prend corps à travers plusieurs communications présentées à l’occasion de la journée d’étude du 25 novembre 2022, Designs-Designer-Déjouer : jeux et enjeux du design à l’université inscrite dans le cadre de l’exposition Design, designs, designers organisée par le service culturel de la bibliothèque universitaire de l’université de Lyon 3 du 4 octobre 2022 au 4 janvier 202310. Une activité de live sketching (dessin en direct), animée par Lison Bernet, a permis de tisser le fil rouge au long des discussions. Cette journée avait pour objectif de présenter plusieurs recherches portant sur la question des jeux et des enjeux du design – ses pratiques, ses espaces, ses fantasmes, ses définitions, ses écritures – ainsi que de discuter de l’institution universitaire en tant que lieu fédérateur d’expérimentations. Le design étant un jeu multijoueur, la dimension intrinsèquement collective et participative est ainsi éclairée par les retours d’expériences et les réflexions issues de cette journée où l’institution universitaire a joué son rôle de lien et de lieu d’union, joignant la multiplicité et donnant forme à l’ensemble.

Dans son texte, Éric Combet part « à la recherche de l’Homo designensis », remonte aux origines du design et démontre que le design est lié à l’être même, qu’il est anthropologiquement et ontologiquement inscrit dans les enjeux contemporains des humanités et que nous sommes toutes et « tous des designers […] faiseurs de mondes évolutifs et changeants ».

Fig. 2

Crédits : Lison Bernet

Source : Bibliothèque universitaire de l’université Jean Moulin Lyon 3

Carole Brandon, dans son texte sur « le processus créatif dans la recherche-création, malléabilité des designs et influences des concepts : étude de Nymphea’s Survey, une œuvre en réalité virtuelle », revient sur toutes les étapes de la création de l’œuvre Nymphea’s Survey, en soulignant particulièrement les liens entre le processus créatif et l’activité critique de design.

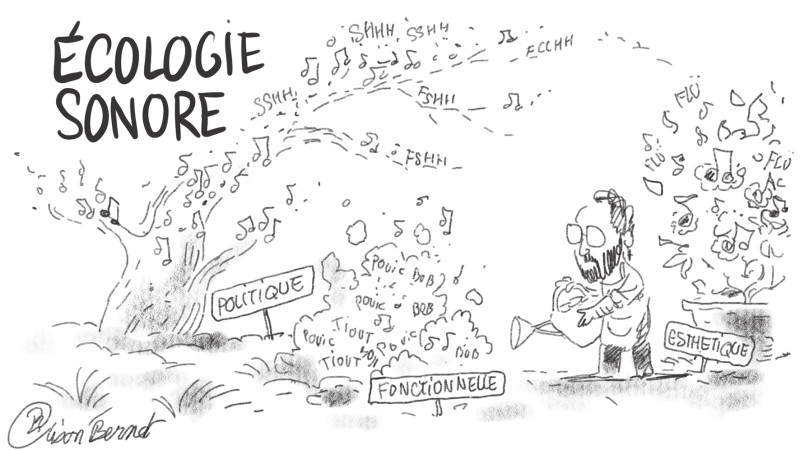

L’article de Charles Meyer « étudier le design sonore vidéoludique par l’écoute » fait de nombreuses propositions épistémologiques et méthodologiques sur la relation entre design et écritures sonores, notamment à travers la proposition originale de la méthodologie de la marche sonore sur le jeu vidéo Horizon Zero Dawn (2017).

Fig. 4

Crédits : Lison Bernet

Source : Bibliothèque universitaire de l’université Jean Moulin Lyon 3

Syd Reynal et Clémence Martel portent, quant à eux, un regard analytique et réflexif sur leur propre performance scénique (présentée également durant la journée d’étude) dans leur article, « Du hacking à la scène : conception d’un dispositif performatif art/science entre cyborg et voix chantée ». Performance qu’ils situent entre recherche-création, robotique et intelligence artificielle à partir de leur œuvre théorisée Stumps et qui définit à cette occasion les contours d’une recherche création performative en sciences humaines et sociales.

Fig. 5

Crédits : Lison Bernet

Source : Bibliothèque universitaire de l’université Jean Moulin Lyon 3

Cécile Fournel, dans « Le designer à côté, propos critique sur le design intégré » revient sur les activités ambivalentes du designer totalement intégré à l’entreprise, alors que l’écart et le jeu constituent intrinsèquement des atouts dans la pratique créative du design et du designer.

Fig. 6

Crédits : Lison Bernet

Source : Bibliothèque universitaire de l’université Jean Moulin Lyon 3

Estelle Berger évoque au final tous les paradoxes de l’activité de design comme lieu fertile d’apprentissage dans « La formation en expansion : espaces-temps de recherche en école de design ». Entre enjeux de professionnalisation et de réflexivité critique, elle évoque ainsi les tensions associées à une éducation à la recherche dans le champ du design.

Fig. 7

Crédits : Lison Bernet

Source : Bibliothèque universitaire de l’université Jean Moulin Lyon 3

À travers ces multiples contributions, ce dossier met en lumière le design à l’université, à la fois comme pratique, méthode et posture critique. Les jeux et les enjeux du design – entre expérimentation, créativité et détournement – relèvent de nouvelles manières d’enseigner, de collaborer et de produire du savoir. Ils soulèvent des questions sur l’évolution des formes académiques et institutionnelles, ainsi que sur les expériences concrètes et plurielles qui les façonnent.