Moscou, mars 1935. L’acteur-chanteur-danseur de l’opéra de Pékin, Mei Lanfang, enthousiasme, par son art raffiné du geste stylisé, Serge Tretiakov, Serge Eisenstein, Vsevolod Meyerhold, Alexandre Taïrov, ainsi que Bertolt Brecht, Erwin Piscator, Gordon Craig alors en visite dans la capitale russe. Ces artistes de l’avant-garde qui luttent pour un art non aristotélicien, pour une théâtralité affichée, poétique, déclarent que l’« Enchanteur du Jardin aux poires1 », comme le qualifie Eisenstein, aura une grande influence sur le théâtre soviétique2. Quelques mois plus tard, le 25 septembre 1935, la deuxième version scénique du Malheur d’avoir de l’esprit d’après Alexandre Griboïedov, montée par Meyerhold, est dédiée à Mei Lanfang et porte la trace « scénométrique » de son passage3. Après avoir vu la performance de l’acteur chinois, bon nombre d’artistes russes s’aperçoivent qu’ils négligent le travail des mains, des yeux, maîtrisent mal le rythme scénique, n’accordent pas assez d’attention à la gestion de l’espace qu’ils encombrent inutilement de décors et d’accessoires. Un acteur occidental qui meurt en scène convulse et tombe, alors que son collègue chinois, comme touché au cœur, projette son corps en l’air comme un équilibriste avant de s’écrouler sur la scène.

FIg. 1. Serge Eisenstein pendant le tournage du Passage radieux

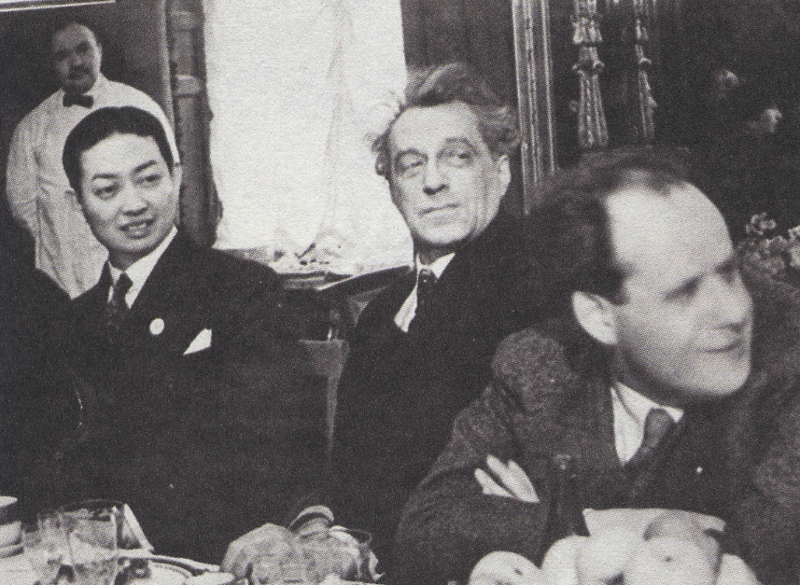

Spectacle présenté par Mei Lanfang (ici, à gauche).

Domaine public.

Dans le contexte des relations sino-soviétiques du milieu des années 1930, on peut s’étonner de cette invitation en grande pompe dont la préparation par les autorités en charge des relations culturelles a duré tout une année. Pourquoi présenter en Russie soviétique, alliée avec des hauts et des bas aux communistes chinois, le xiqu, une forme artistique traditionnelle née à la fin du xviiie siècle4, et donc héritée d’un passé « impérial et féodal » honni ? Pourquoi ne pas proposer plutôt au public soviétique les créations du « théâtre parlé » (huaju) né en 1907 : révolutionnaire, engagé dans la dénonciation de l’exploitation des peuples, cette façon nouvelle de jouer et d’interpeler le public avait besoin de modèles, de formateurs professionnels et donc de contacts en vue d’échanges5. L’ouverture du théâtre chinois aux formes occidentales s’était accélérée en 1919, au moment où la Russie soviétique développait un art d’agit-prop. Plus de deux cents ouvrages de plus de vingt pays avaient été traduits et le succès remporté par la dramaturgie d’Ibsen avait impulsé une esthétique réaliste. La diffusion de pièces écrites par des auteurs chinois6, la fondation d’institutions comme la Société du théâtre populaire à Shanghaï, l’école des arts du théâtre du peuple à Pékin7, le développement de compagnies professionnelles, la systématisation des répétitions : tout cela atteste de la maturité du huaju dans les années 19308. Ses représentants n’auraient-ils pas eu à cœur de venir approfondir leur connaissance du théâtre russe et soviétique, souvent limitée à deux noms : Tchékhov, auteur de La Mouette à l’origine du renouveau dramaturgique, et Stanislavski qui l’avait mis en scène9 ?

Quelques éléments d’explications sur les motivations de cette tournée seront ici prudemment avancés. Tchang Kaï-Chek, élu président de la République de Chine en 1928 et chef du gouvernement pendant la tournée de Mei Lanfang, avait été un allié de Staline qui l’avait invité à Moscou en 1923 lorsqu’il sollicitait l’aide de la Russie soviétique révolutionnaire dans son combat contre les seigneurs de la guerre. Les membres du parti nationaliste, le Kuomintang, avaient été admis à égalité avec les communistes au sein du Komintern jusqu’à la crise en 1927 qui entraina leur expulsion10. À Moscou, Trotski reprocha à Staline d’avoir permis une alliance avec un parti nationaliste bourgeois. Mais le PC chinois se reconstitua et créa en 1931 la République soviétique chinoise qui combattit le Kuomintang. Après la guerre civile des années 1932-1936, une alliance se renoua entre les communistes et les nationalistes contre l’impérialisme japonais11. À cette époque, Tchang Kaï-Chek se montrait soucieux de revivifier les traditions chinoises : il déclara par exemple fête nationale l’anniversaire de Confucius, ce philosophe du vie siècle av. J.-C., qui appelait à étudier le passé pour définir le futur. Le regain d’intérêt pour l’opéra de Pékin s’inscrit dans cette valorisation du patrimoine culturel.

Un événement politico-culturel

En exprimant, à l’occasion de plusieurs rencontres officielles, leur admiration pour l’art de Mei Lanfang, les artistes de l’avant-garde soviétique, menacés d’une mise au pas un an après l’instauration du réalisme socialiste, en profitent pour réaffirmer leur attachement à la liberté des formes et leur détestation d’un art du reflet, confondu avec le naturalisme. Mais les dures répressions qui les frappent au lendemain de cette tournée (la campagne contre le formalisme s’accompagne d’autocritiques, de procès, d’arrestations), empêcheront l’avènement des réformes que le jeu de Mei Lanfang avait laissé entrevoir et le succès fulgurant de son passage à Moscou et à Léningrad ne pourra pas laisser de traces. Les relations sino-soviétiques s’interrompront pour reprendre dans les années 1950 jusqu’à la révolution culturelle chinoise (1966-1976).

Beaucoup de légendes ont circulé autour de cette tournée qui, si elle ne faisait pas découvrir les particularités de l’art scénique oriental (la venue d’artistes japonais l’avait introduit depuis le tout début du xxe siècle : Sada Yacco en 1902, Hanako en 1909, la troupe de Kabuki de Ichikawa Sadanji II en 192812), allait présenter pour la première fois en Russie soviétique le raffinement et les subtilités du xiqu. Une reconstitution du calendrier est nécessaire pour, après avoir replacé les faits et les déclarations dans leur contexte, saisir les enjeux de ce voyage dans un seul sens (il ne sera suivi d’aucune tournée de troupe soviétique en Chine) et dépister les manipulations et les malentendus.

Pendant douze mois, un comité spécial piloté par le directeur de la VOKS13, Alexandre Arossiev, et par l’ambassadeur de Chine à Moscou, prépare la tournée pour laquelle un budget conséquent est prévu. Voyage et séjour sont pris en charge, pendant un mois, à Moscou et Léningrad. Mei Lanfang est logé dans le luxueux hôtel moscovite Metropol. Une vaste campagne publicitaire assure la diffusion d’affiches, la rédaction d’une brochure sur Mei Lanfang et le théâtre chinois. Puis, dès l’arrivée des artistes invités, le 12 mars 1935, la presse prend le relais pour souligner l’extrême importance de l’événement. Tous les billets sont vendus bien avant le début des représentations.

Un comité de réception officiel est composé entre autres de Serge Tretiakov, bon connaisseur de la Chine où il a enseigné la littérature russe14, militant de l’avant-garde avec Eisenstein et Meyerhold. Y sont intégrés Alexandre Taïrov, partisan d’un théâtre synthétique, ainsi que deux représentants du réalisme scénique, Konstantin Stanislavski et Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, codirecteurs du prestigieux Théâtre d’art. Tous ces artistes sont encadrés par deux représentants officiels de la culture, Jakub Hanecki et Yakov Boïarski15.

Tandis qu’en posant le pied sur le sol moscovite, Mei Lanfang déclare poliment que son vœu le plus cher vient d’être exaucé, Arossiev, dans ses déclarations, laisse entrevoir les attentes officielles : l’Union soviétique, où cohabitent et coopèrent plusieurs cultures nationales, va découvrir et étudier l’art de Mei Lanfang, prouvant ainsi la supériorité de son système culturel multinational, capable d’intégrer les diversités. Ce point de vue est repris par Serge Tretiakov qui assure qu’à la différence de sa réception dans les pays capitalistes bourgeois, l’opéra de Pékin ne sera pas perçu comme exotique ou barbare, car le public soviétique est habitué à voir les créations étrangères et à les apprécier. Mais il va plus loin en assurant que l’utilisation de tout ce savoir-faire et de toutes ces recherches formelles permettra de développer un nouveau théâtre d’agitation politique16. Meyerhold lui emboîte le pas, prédisant que la découverte du théâtre chinois favorisera l’alliance des techniques théâtrales européennes et chinoises et que l’art expressif qui en résultera trouvera son expression dans le réalisme socialiste17. À première vue, donc, les intentions officielles et les projets (ou projections) des avant-gardes semblent coïncider. La tournée de Mei Lanfang servira les ambitions esthétiques des uns (desserrer les limites du réalisme en réhabilitant la théâtralité) et les intentions idéopolitiques des autres (prouver la supériorité d’un art socialiste multinational).

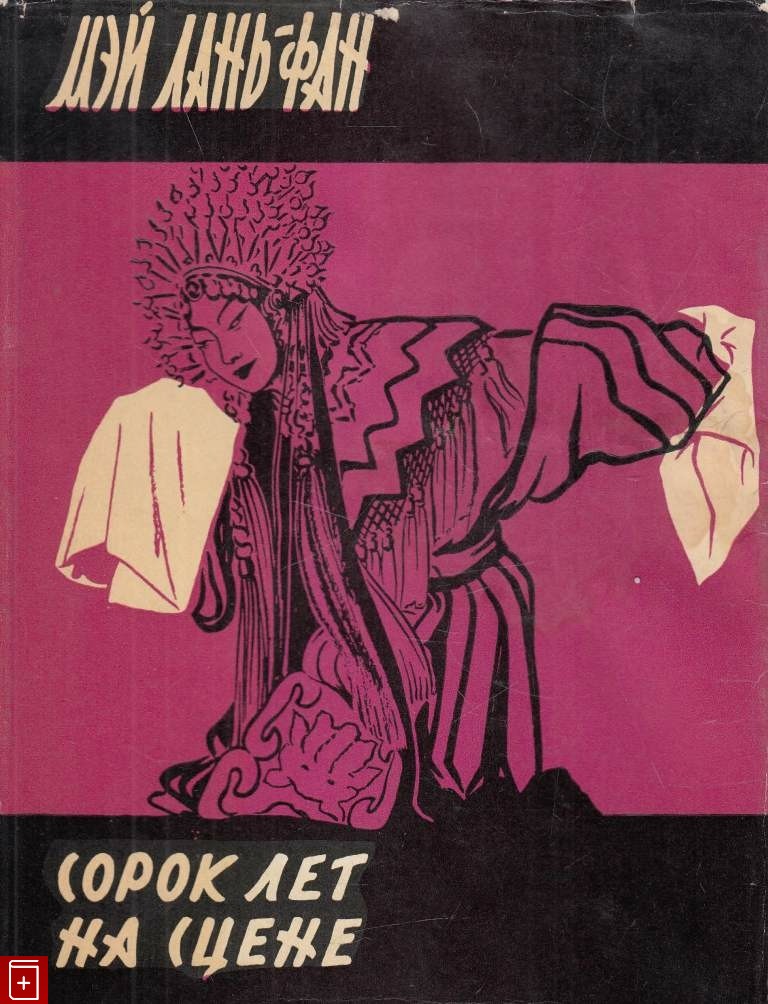

Fig. 2

De gauche à droite : Mei Lanfang, V. Meyerhold et S. Eisenstein, Moscou, 1935.

Après une semaine de visites et de rencontres, Mei Lanfang présente, le 19 mars, deux courtes pièces lors d’une réception à l’ambassade de Chine et le lendemain, il fait une démonstration des techniques de base de l’opéra de Pékin à l’occasion d’une réunion-débat au Club des maîtres des arts, présidée par Meyerhold et Tretiakov, en présence d‘Eisenstein, Taïrov et d’Ivan Moskvine, célèbre comédien du Théâtre d’art. La salle est pleine d’acteurs, de metteurs en scène qui posent des questions, comparent ce qu’ils voient avec leur pratique18.

Les représentations publiques ont lieu, du 23 au 28 mars. La troupe chinoise y présente quatre spectacles : La Vengeance des opprimés [Месть угнетённых], Le Passage radieux [Радужный перевал19], Feï-Tchen-0 et le général « Tigre » [Фей-Чен-О и генерал « Тигр »], La Belle enivrée [Опьяневшая красавица] et une série de numéros dansés. Dans trois spectacles, Mei Lanfang interprète un rôle de femme (dan), ce qui, pour Meyerhold, représente la plus haute expression de la convention scénique (условность)20. Du 2 au 12 avril, la troupe part à Léningrad où elle se produit huit fois, puis revient à Moscou pour donner encore deux représentations les 13 et 14 avril. Après ce dernier spectacle, une rencontre est organisée dans les locaux de la VOKS, en présence de Nemirovitch-Dantchenko, Taïrov, Eisenstein, Tretiakov et Meyerhold.

Intense, cette tournée remporte un succès au-delà des attentes : le 13 avril, une représentation est rajoutée au calendrier et programmée au Bolchoï, sans doute en présence de Staline et d’autres membres du Politburo21. Elle dure jusqu’à 3 heures du matin et est saluée par 18 rappels22 .

La découverte par le public soviétique de l’opéra de Pékin crée une ouverture sur l’art étranger (et dans ce cas précis, un art très éloigné des traditions et des réalisations postrévolutionnaires) : depuis Octobre, l’URSS suscite la méfiance, voire le rejet, et exporte ses créations en Europe et même au-delà, à défaut d’accueillir des compagnies venues d’ailleurs23.

Dans le comité d’accueil et lors des rencontres avec Mei Lanfang, ce ne sont pas les tenants du réalisme, mais les artistes de l’avant-garde qui s’expriment majoritairement. L’absence de Stanislavski soigneusement dissimulée, la présence discrète de son collègue Nemirovitch-Dantchenko, étonnent, car à cette époque les autorités culturelles font du Théâtre d’art un modèle en matière de réalisme scénique et de formation de l’acteur. À la fin de la tournée, et immédiatement après son retour en Chine, Mei Lanfang louera l’art de Meyerhold qu’il rencontre deux fois, évoquera ses échanges avec Eisenstein et le film que celui-ci a réalisé, mais ne dira rien de sa rencontre avec Stanislavski24.

Réunir dialectiquement les contraintes dans le « réalisme parfait »

À travers l’Orient, les Russes questionnent l’esthétique officielle. La tournée de Mei Lanfang a fait émerger, autant pour les partisans d’un théâtre réaliste que pour les défenseurs de la théâtralité, de possibles points de convergence, réels ou fabriqués. Tretiakov apprécie la signification universelle de l’art traditionnel chinois et assure que Mei Lanfang recourt à la psychologisation du geste25. Meyerhold parle de théâtre réaliste stylisé. Eisenstein assure qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre le langage conventionnel et le réalisme, car les signes du théâtre chinois portent les traces du réel. Selon lui, les drames montrés dans un style traditionnel ancien peuvent décrire des problèmes modernes et il prône une synthèse des deux approches :

Единство конкретно-изобразительного и образно обобщенного в китайском искусстве нарушено в сторону многозначимости обобщения в ущерб конкретно-предметному. И это нарушение как бы полярно противостоит тому нарушению этого единства в сторону гипертрофии изобразительной, на котором во многом еще стоит наше искусство, как всякое великое искусство будущего в начальные периоды своего самостоятельного становления. Этот тип развития — такой же первый шаг в реализм, как то, что мы видим в китайском искусстве, есть как бы шаг или несколько шагов за пределы реализма. Является ли эта полярность двух подходов чем-либо несовместимо не сводимым? Вовсе нет. Они лишь являются как бы крайностями в развитии тех черт, которые в гармоническом единстве взаимного проникновения являют собой высшие образцы совершенного реализма26.

Du côté chinois, le mythe d’une rencontre cruciale va se forger aussi, mais près de vingt ans plus tard, après la fondation de la République populaire de Chine, lorsqu’une réforme du théâtre traditionnel a lieu et que, de 1954 à 1961, une forte soviétisation du théâtre place les artistes sous l’autorité de Stanislavski et de son système de jeu réaliste pour développer le théâtre parlé et fonder des écoles de théâtre.

Fig. 3

Kliment Vorochilov à Pékin en 1957, en présence de Mao Tsé-Toung, félicite Mei Lanfang après une représentation.

Crédits : Hou Bo

Source : Wikimedia Commons

Représentant par excellence de la tradition, Mei Lanfang est utilisé pour opérer et promouvoir ce changement de cap (il revient à Moscou en 1952, 1957 et 1960). Alors qu’il avait proposé dans un premier temps une modernisation de l’art du théâtre qui protègerait les formes anciennes : « avancer n’exige pas de changer la forme », il révise sa position après avoir été accusé de formalisme et assure désormais qu’« avancer nécessite de changer la forme27 ». À partir de 1953, année du quatre-vingt-dixième anniversaire de la naissance de Stanislavski, Mei Lanfang évoque à plusieurs reprises sa tournée de 1935 en Union soviétique et forge une légende qui sera reprise à l’envi jusqu’à la révolution culturelle : il assure d’une part que Stanislavski a vu tous ses spectacles28, qu’il l’a rencontré à plusieurs reprises et a eu de longues conversations avec lui ; et d’autre part, que le maître russe aurait considéré la convention comme faisant obstacle au jeu, mais aurait loué l’art traditionnel chinois29. En 1955, dans un article à la mémoire des deux fondateurs du Théâtre d’art, Mei Lanfang fait état de l’admiration de Stanislavski et de Nemirovitch-Dantchenko pour l’opéra de Pékin dont Stanislavski aurait résumé l’essence par cette formule : « un art du mouvement libre, mais régulé par des lois30 ». Mei Lanfang va jusqu’à assurer que Stanislavski l’a aidé à comprendre les caractéristiques de l’art traditionnel chinois et cette prétendue louange passe pour une vérité historique, reprise comme un mantra après sa mort en 196131. Le témoignage en 1936 de Yu Shangyuan, présent lors de cette rencontre, contredit les assertions de Mei Lanfang (il fait état du mauvais état de santé de Stanislavski au moment de la tournée, ce qui l’a empêché de voir les spectacles et justifiera la rencontre à domicile), mais il sera oublié ou occulté32.

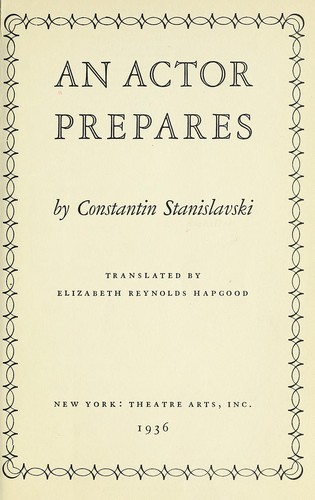

En Russie, dès la période du « dégel » qui marque une ouverture, même timide, à l’étranger, Mei Lanfang devient l’émissaire des bonnes relations culturelles sino-soviétiques. La lettre que le Chinois a adressée à Stanislavski en 1937 pour le remercier de l’envoi du premier volet de son Système (j’y reviendrai) paraît en russe en 195633. Les souvenirs de Mei Lanfang, Сорок лет на сцене [Quarante ans sur scène], sont traduits en 1963, l’année du centenaire de la naissance du maître russe. Dans un livre d’hommage à Stanislavski, publié à cette occasion, le témoignage de Mei Lanfang figure en bonne place parmi les nombreuses autres louanges formulées par des artistes du monde entier.

FIg. 4. Couverture de la biographie de Mei-Lanfang Quarante ans sur scène, 1963

Désormais, la théâtralité de l’art chinois traditionnel est niée de manière plus appuyée encore que dans les années 1930, tandis qu’est souligné le précieux apport pédagogique que les Russes vont fournir aux artistes chinois grâce au Système de Stanislavski. En 1963, dans la préface à la biographie de Mei Lanfang, Viktor Komissarjevski, alors directeur du Théâtre Maly, invente des conversations entre Stanislavski et Mei Lanfang sur la justification intérieure de la mise en scène, la logique de la conduite de l’acteur. Mei Lanfang aurait dessiné des personnages riches en nuances psychologiques. Komissarjevski assure que le réalisme du Système peut s’élargir, devenir poétique et conventionnel au point de pouvoir inclure les principes fondateurs d’un jeu extrêmement codifié. Ayant assisté à l’une des dernières répétitions de Stanislavski, il rapporte ce conseil donné par le maître russe à ses élèves : « Учитесь точности мастерства у Мэй Лан Фанга34 », afin de souligner l’importance de la technique verbale et corporelle, notamment la maîtrise du travail des mains. Cette recommandation ainsi que la définition de l’art chinois que Mei Lanfang a attribuée à Stanislavski (un art du mouvement libre, mais régulé par des lois), constitueront les arguments officiels permettant d’intégrer l’esthétique et la pratique de l’opéra de Pékin au sein des formes compatibles avec l’art réaliste socialiste.

Ces tentatives de rapprochement resteront lettre morte, car, dès la fin des années 1960, Stanislavski, l’artiste et le pédagogue, sera considéré par Mao comme un représentant de la bourgeoisie et son œuvre tombera dans un oubli forcé35. En conséquence et en contrepartie, la Chine sera absente de l’ouvrage de Nikolaï Sibiriakov L’Importance mondiale de Stanislavski, paru en 1974 et réédité en 198836.

La visite de Mei Lanfang à Stanislavski

Revenons sur le déroulement de la tournée de l’opéra de Pékin au printemps 1935. Stanislavski n’a vu aucun spectacle, n’a participé à aucun débat ou rencontre37. Lorsque, le 18 mars, Mei Lanfang assiste à La Cerisaie en matinée au Théâtre d’art, il ne s’entretient qu’avec la veuve de Tchekhov, Olga Knipper, qui interprète le rôle de Ranevskaïa. Cette représentation avait été prévue au calendrier de la tournée de même que la visite au domicile de Stanislavski le 30 mars. Mei Lanfang s’y rend en compagnie de Zhang Pengchun et de Yu Shangyuan, respectivement directeur et vice-directeur de la troupe.

Au moment même où se déroule la tournée, un décret du commissariat à l’Instruction publique autorise Stanislavski à ouvrir un nouveau studio lyrico-dramatique. C’est là que le vieux maître va se retirer pour mener ses recherches consacrées à la formation d’un acteur-chanteur. Une belle coïncidence, au moment où l’opéra de Pékin déploie sous les yeux du public soviétique ébahi un art consommé de la danse, du chant, du travail corporel. Dans ce studio qui réunit des formations habituellement séparées dans le théâtre occidental, Stanislavski va tester son Système, et surtout le modifier en insistant sur la gestuelle, l’expressivité corporelle. Il estime que cette approche du rôle par la « ligne des actions physiques » va stimuler le jeu des comédiens trop enclins à se figer dans des recherches intérieures, psychologiques qui les rendent inexpressifs dans l’espace.

Fig. 5

Stanislavski et Mei Lanfang, Moscou, 1935.

Crédits : Musée du Théâtre d’art, Moscou.

Le studio bénéficie d’un bâtiment en centre-ville et d’un budget alloué par l’État, mais Stanislavski, souffrant, continue de diriger les répétitions des spectacles dramatiques et lyriques à son domicile. D’après les rapports de la VOKS et les souvenirs de Mei Lanfang38, la rencontre a duré un après-midi entier. Stanislavski aurait comparé sans originalité l’art traditionnel chinois à l’art grec et avoué son ignorance des véritables mécanismes du jeu, en raison de ses connaissances uniquement livresques et par ouï-dire. La conversation porte sur la fondation du Théâtre d’art, ses objectifs et surtout sur la pédagogie du jeu. Stanislavski convie son hôte à une répétition du Barbier de Séville de Rossini39. Il lui expliqua à cette occasion la ligne directrice qu’il donnait à ses comédiens chanteurs :

Есть два подхода к работе : либо вы сразу почувствовали роль внутренне, и она сама выявляется в действии, либо по кусочкам создаете жизнь тела и тогда, постепенно, внутренняя линия сама собой образуется40.

Alors que l’autre directeur du Théâtre d’art, Vladimir Nemirovitch-Dantchenko, qualifie Lanfang de « phénomène génial41 », loue sa technique et son sens du rythme, mais avoue ne pas éprouver de réel plaisir aux spectacles stylisés de l’opéra de Pékin faute de savoir en déchiffrer les symboles42, Stanislavski ne fera aucune déclaration, publique ou privée, à propos de l’art traditionnel chinois. S’il avait pu assister au moins à une représentation, il se serait sans doute intéressé moins au résultat de ce type de jeu (l’extrême codification des gestes, de la position dans l’espace) qu’aux processus sur lesquels il s’appuie, et à la discipline qu’il impose pour obtenir une telle perfection dans les détails. La rencontre des deux artistes, souhaitée par les autorités culturelles au point d’autoriser une visite privée et de faire courir le bruit de plusieurs entretiens, n’avait sans doute pas pour objectif un rapprochement esthétique : les ténors de l’avant-garde soviétique allaient essayer de s’en charger. Le prestigieux représentant de l’art traditionnel chinois semble avoir été chargé de s’informer sur la manière de former les acteurs du théâtre parlé, ainsi qu’il le déclara : « С одной стороны – я хочу представить традиционную китайскую оперу за границей, а с другой стороны – использую эту возможность, чтобы изучить зарубежное театральное искусство и обогатить наши традиции43 ». L’envoi à Mei Lanfang, le 11 janvier 1937 – quelques mois à peine après sa parution à Boston – de An Actor Prepares, premier tome du système de formation de l’acteur testé et proposé par Stanislavski, le confirme. Ce dernier écrivit spécialement à sa traductrice américaine Elizabeth Hapgood pour la prier d’envoyer le livre à l’artiste chinois, qu’il connaît à peine, mais qui en sera l’un des deux premiers destinataires44.

Fig. 6.

Premier volume du Système de Stanislavski, New York, 1936.

Crédits : Theatre Arts, Inc.

Source : Open Library.

Mei Lanfang sera sensible à cette marque d’attention : le 17 mai 1937, il remerciera son collègue moscovite en lui assurant que ce livre, qui est le fruit de toute une vie d’expérimentations et d’observations, sera un guide pour lui et pour tous ceux de sa profession45.

En Chine, il existait peu d’outils théoriques et pratiques écrits avant la venue de l’opéra de Pékin à Moscou, et souvent les matériaux dont disposaient les apprentis acteurs étaient des listes d’exercices énumérant des postures, sans donner d’explications sur le processus à suivre pour les obtenir. Afin d’aborder la pratique du jeu occidental et d’interpréter au mieux un répertoire moderne, les artistes chinois vont s’appuyer sur Le Travail de l’acteur sur lui-même, d’abord à partir de An Actor Prepares (une version en anglais raccourcie), puis à partir de la variante plus longue et détaillée en russe, traduite en 195646. La théorie de la distanciation de Brecht, qui était présent à Moscou lors de la tournée de l’opéra de Pékin, et dont on connaît la fascination pour l’Orient, pénétra plus difficilement et tardivement en Chine : elle ne concurrença pas l’influence du réalisme psychologique russe avant la fin des années 1970, malgré les efforts de Huang Zuolin47.

La mythification de la tournée de Mei Lanfang, réalisée dès le milieu des années 1950, va de pair avec un intense développement des échanges culturels sino-soviétiques : de nombreux spécialistes de l’art scénique, professeurs, metteurs en scène, viennent en Chine enseigner, entraîner les élèves à la pratique et à la théorie de Stanislavski. L’implantation du Système doit permettre de développer un théâtre réaliste sur des bases idéologiquement fiables. En 1956, Tian Han, dramaturge militant, cofondateur du théâtre parlé, affirme que les experts soviétiques critiquent le formalisme chinois et guident les artistes sur la voie juste du Système de Stanislavski « dont le contenu est basé sur le réalisme socialiste48 ». Pour sa part, Mei Lanfang affirme alors avoir étudié la théorie de son collègue russe avec intérêt et souscrit au réalisme de son système dont un bon nombre de principes sont compatibles avec l’art chinois traditionnel49. Mais on peut se demander comment des notions étrangères aux traditions de jeu chinoises (ressenti, mémoire affective, super et subconscient) ont été traduites, expliquées et mises en place. Jusque dans les années 1980, l’absence de cadres pédagogiques maîtrisant la terminologie très particulière de Stanislavski et formés à son approche du jeu amène à trop réduire les périodes d’apprentissage, à vouloir atteindre le résultat en négligeant les étapes du processus psychotechnique. L’école du « ressenti » [переживание] est difficile à greffer dans un pays où la tradition relève du théâtre « de la représentation » [представление], pour reprendre la terminologie stanislavskienne50.

Une instrumentalisation vouée à l‘échec

La volonté politique d’assimiler, fusionner, par le truchement de Stanislavski et Mei Lanfang, les traditions artistiques occidentale et orientale tourna plutôt à l’avantage des Russes.

La première tournée en Union soviétique de l’opéra de Pékin fournit l’occasion aux responsables de la politique culturelle, moyennant des pressions sur les artistes et des tours de passe-passe terminologiques, d’englober et de noyer la théâtralité dans le réalisme, puis, dans les années 1950, elle facilita l’implantation en Chine d’outils pédagogiques empruntés à l’école stanislavskienne pour développer le théâtre parlé et qui restent utilisés aujourd’hui51.

Pour les Chinois, les enjeux de ces échanges vont fluctuer et rester flous. En 1935, Mei Lanfang, après avoir fait un triomphe aux États-Unis, apportait à Moscou et à Léningrad le prestige de l’art traditionnel chinois tout en endossant le rôle d’un émissaire chargé de rencontrer les grands artistes russes afin de jeter des ponts esthétiques et pédagogiques entre les deux pays. Après une coupure de vingt années, lorsque les relations reprennent entre la Chine et l’URSS, la plupart des collègues russes que l’artiste chinois a rencontrés sont morts52. Mei Lanfang semble alors contraint de moderniser l’art traditionnel : « avancer nécessite de changer la forme » déclare-t-il. Mais il réussit à conserver son répertoire, ses rôles de dan, sa façon de jouer, chanter et danser.

N’a-t-il pas fait semblant de croire qu’il était possible de transplanter des représentations de la réalité – liées à des esthétiques et des pratiques illusionnistes, appuyées sur la psychologie individuelle et idéologiquement orientées –, dans des formes théâtrales anciennes, ancrées dans des philosophies et une histoire, des réalités spécifiques53 ? Certes, la modernité chinoise repose sur des emprunts, des adaptations et des greffes inter et transculturelles. Mais les tentatives d’actualiser l’opéra de Pékin, comme cela a été tenté dans les années 1980 (sous-titrages de la langue archaïque afin d’en favoriser la diffusion, accélération du rythme de jeu, perçu comme trop lent par les jeunes générations, introduction de metteurs en scène et de scénaristes contraignant les interprètes à s’adapter à leurs exigences, introduction d’éléments modernes dans les costumes ou les textes) ont tourné court. Menacé de perdre sa spécificité face à la mondialisation croissante des arts vivants, le xiqu fait l’objet depuis 2010 d’une protection par l’Unesco à titre de patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Il est désormais considéré comme un art vivant ancien, transmis de génération en génération, recréé en permanence par la communauté de ses praticiens et de ses spectateurs, ce qui leur procure un sentiment d’identité et de continuité.

Lors des célébrations de l’opéra de Pékin à Saint-Pétersbourg et à Moscou en 2014 et 2016, les organisateurs ont évoqué non pas son intégration dans le réalisme, ou même dans l’art occidental, mais une évolution parallèle des formes, qui est un facteur d’enrichissement de l’art théâtral universel54.

La première tournée de Mei Lanfang en Russie soviétique est un exemple de transfert imposé par les autorités culturelles, mais impossible : d’une part, l’opéra de Pékin est le fruit d’un héritage ancien, une œuvre d’art achevée, un trésor national et ancestral : pour s’accomplir pleinement, il doit conserver son intégrité. D’autre part, le « réalisme parfait » évoqué par Eisenstein, capable de réunir les contraires dans une ambition inter et multiculturelle, sera un leurre, car la méthode unique de création imposée à travers le réalisme socialiste reçut des définitions, variables selon les orientations politiques, mais toujours vides de contenu artistique, comme le prouvera l’indigence de la plupart des œuvres où il fut appliqué. Les protagonistes de cette rencontre se sont pris pour des apprentis sorciers, capables d’orienter le cours de l’art, mais « chacun parlait pour soi » tandis que « les chats aux yeux jaunes », à Pékin et à Moscou, veillaient dans l’ombre, guettant leurs proies55.