Le numérique n’est pas le vrai réel, la littérature numérique n’est pas de la vraie littérature, la photographie numérique n’est pas de la vraie photographie. Cela est, peu ou prou, le discours courant qui entoure les domaines de la photographie et de la littérature numériques, au niveau grand public autant que dans les milieux universitaires – même si, heureusement, les choses commencent à changer de plus en plus chez les chercheur.e.s. Toutefois, lorsqu’il s’agit de l’analyse de la notion d’espace, on se trouve à envisager une difficulté ultérieure : ni la littérature ni la photographie ne sont considérées comme des vraies productions de l’espace. Ce jugement fait écho à la perspective adoptée jadis par le philosophe français Henri Lefebvre qui a été le premier à aborder la question de l’espace en termes de production1. Pour démystifier une longue histoire de malentendus philosophiques et mathématiques sur le statut de l’espace, Lefebvre montrait, à l’aide de la théorie marxiste de la structure et de la superstructure, que l’espace n’est ni un concept vide ni une abstraction, mais une production – processus de production et produit concret à la fois. Si les pratiques de production de l’espace – essentiellement : politique, au sens noble, et économie – ont plus d’importance que les représentations de l’espace – architecture et urbanisme –, les pratiques artistiques issues de l’imagination et de l’imaginaire, littérature et photographie parmi d’autres, n’ont même pas le statut d’instances capables de représenter de l’espace. Lefebvre, pour résumer brièvement ses propos, qualifiait ce type de production artistique comme de simples espaces de représentations, condamnés à produire un « espace dominé, donc subi, que tente de modifier et d’approprier l’imagination. Il recouvre l’espace physique en utilisant symboliquement ses objets2 ».

Cependant, si l’on regarde de plus près le panorama contemporain, on peut remarquer qu’il y a de plus en plus d’écrivain.e.s qui rejettent cette narration conflictuelle et méprisante des pratiques numériques et qui, dans leurs pratiques d’écriture, expérimentent des formes littéraires nouvelles en exploitant les possibilités offertes par les outils numériques, utilisent les images numériques sans douter aucunement ni de leur réalité ni de leur potentiel et mettent en place des nouvelles formes de production littéraire de l’espace.

Ma réflexion se propose de s’installer dans cet entre-deux, cet interstice qui demeure entre les points de vue négativistes et les pratiques concrètes des écrivain.e.s afin d’interroger l’hypothèse suivante : dans la littérature numérique contemporaine ayant pour thématique la représentation de l’espace, les pratiques littéraires contribuent à mettre en crise le modèle théorico-interprétatif lefebvrien, structuré essentiellement autour des concepts de représentation et de mimèsis, en faveur d’un paradigme que je qualifierais de performatif. Performatif puisque les auteur.e.s contribuent à la création/production de trois nouveaux ordres spatiaux : un nouvel espace littéraire, une redéfinition de l’espace numérique et une production de l’espace tout court.

Afin de vérifier cette hypothèse, je voudrais convoquer ici un point de vue complètement opposé à celui de Lefebvre, sur lequel j’appuierai ensuite l’analyse de la manière dont quelques-un.e.s de ces auteur.e.s traitent la question de l’espace, avec une attention particulière aux caractéristiques de l’image numérique et à ce qu’elle peut apporter à ce type de littérature.

Le point de vue qui orientera la suite de ma réflexion s’insère dans le sillage d’une tendance généralisée qui agite la réflexion contemporaine sur l’espace et qui cherche à comprendre l’influence des pratiques culturelles, symboliques et sociales dans la production de l’espace, tendance qui se décline dans les travaux de Michel Lussault, Jacques Lévy, Thierry Paquot, Claude Raffestin ou encore Guy Di Méo3 pour ne citer que quelques exemples. Parmi eux, un point de vue qui nous semble particulièrement fécond, surtout en tenant compte de son enracinement dans le domaine littéraire, est celui qui pivote autour du concept d’idée de lieu, tel que développé par Daniel Chartier dans son introduction au Cahier Figura homonyme, « L’idée de lieu », publié en 2013.

Selon Chartier, « le lieu […] existe d’abord et avant tout comme un réseau discursif, donc comme une série et une accumulation de discours, qui en détermine et façonne les limites, les constituantes, l’histoire, les paramètres, etc. [...] l’existence discursive du lieu accompagne son existence réelle […] soit sa matérialité, l’expérience vécue de ceux qui l’habitent ou le visitent, etc. Pour tout lieu, on constaterait ainsi une double existence : discursive (ce qu’on en dit) et phénoménologique (ce qu’on en sait par l’expérience) […] Il n’y a pas, a priori, l’une de ces existences qui soit plus importante que l’autre : le lieu existe à la fois par sa matérialité et par son discours. Il n’y a même pas d’antériorité de l’une sur l’autre4 ».

L’approche développée par Chartier nous présente une conception de l’espace plus nuancée et complexe que celle de Lefebvre : selon la perspective du chercheur montréalais, les pratiques discursives, bien au-delà de simplement recouvrir l’espace physique, ont un impact réel sur nos manières de concevoir et de construire l’espace, elles déterminent en fait à part entière les limites, les constituants, l’histoire et les paramètres – bref, l’existence et l’identité de tout lieu.

Partant, je propose donc de considérer la photographie et la littérature comme des pratiques parmi celles qui contribuent à former l’idée d’un lieu. Arrêtons-nous un moment sur la photographie d’abord. La question qui se pose maintenant est la suivante : de quelle photographie sommes-nous en train de parler ? Comment la photographie s’insère-t-elle à l’intérieur du réseau discursif qui structure l’idée de lieu ? Et plus encore, étant donné que nous avons depuis le tout début tablé sur un type particulier d’image : quel est l’apport spécifique de l’image numérique ?

Comme souligné par André Gunthert, dans ses travaux sur la photographie et l’image numérique5, le devenir-numérique de l’image n’affecte pas son iconographie, mais bien sa transmission et sa circulation – ou, pour utiliser la terminologie de Gunthert lui-même, la nouveauté principale de l’image numérique demeure dans sa fluidité6. Cette fluidité numérique, qui selon Gunthert « franchit un nouvel échelon dans le progrès de la diffusion des images7 », est le résultat de deux révolutions qui engendrent des effets spécifiques. La première de ces révolutions, basée sur un processus d’affranchissement de l’image à l’égard de son support matériel, a déclenché un contre-discours centré davantage sur l’aspect technique : en gros, le numérique aurait entraîné – ou mieux : produit – la disparition de la réalité. Celui-ci était le discours porté notamment par Jean Baudrillard8 et Paul Virilio9, parmi d’autres. La deuxième révolution, quant à elle, celle de l’hyperconnexion de l’image, entraîne des conséquences qui relèveraient d’un changement plutôt culturel. Connectée et intégrée de façon constante à des réseaux de communication, le propre de l’image numérique devient sa prédisposition à être partagée, acquérant ainsi la fonction d’embrayeur de conversations.

Ce changement de fonction a comme conséquence un changement dans le statut de l’image : on passe d’un régime référentiel, structuré autour du paradigme mimétique de la représentation, à un régime performatif10. Au lieu de simplement garder trace d’une situation – le ça a été barthésien11 –, la photographie numérique connectée ouvre un nouvel espace discursif, la conversation, qui s’avère être aussi un espace numérique en soi – l’espace numérique de la plateforme dans laquelle la discussion se déroule, espace qui est investi également par la mise en récit des espaces « réels » des personnes impliquées dans la conversation, investissement donnant lieu à un emboîtement des éléments spatiaux – de partage de cette conversation elle-même et par conséquent, selon les structures conceptuelles que nous avons décrites de l’idée de lieu, l’image numérique contribue à part entière à la production discursive de l’espace tout court.

Partant de ce cadre interprétatif, nous allons analyser les façons dont plusieurs écrivains imbriquent l’image numérique, ainsi que sa performativité spatiale, à leurs travaux afin de produire ce que nous nommerions une écriture de l’espace.

Une des applications possibles de cette performativité spatiale consiste dans le détournement des outils numériques utilisés par les acteurs globaux privés, tels que Google Maps, par exemple. Plusieurs auteurs, face à cette entreprise privée de façonnement de l’image du monde12, court-circuitent ce projet en nous montrant, par l’intermédiaire d’un emploi littéraire des potentialités de l’image numérique, d’autres manières de concevoir l’espace. Pour utiliser la terminologie proposée par Chartier, nous dirions que ces écrivaines et écrivains contribuent ainsi à une redéfinition, alternative à celle de Google, des discours produisant l’espace.

Parmi les écrivains numériques contemporains, celle qui, à notre connaissance, est impliquée le plus explicitement dans cette démarche est Cécile Portier. Lorsqu’on visite le site internet d’Étant donnée13, on est accueilli par une image que tout le monde connaît très bien, celle d’une espèce de boussole [fig. 1] et de deux boutons qui ont la fonction d’agrandir ou réduire l’image – on est devant un des éléments caractérisant les interfaces des services de cartographie en ligne.

Figure 1.

Capture d’écran de la page d’accueil du site Étant donnée

Cet objet interactif a une double fonction : d’une part, il permet de naviguer à l’intérieur de l’œuvre de Portier – c’est en fait à travers cette icône que l’on peut se déplacer dans l’œuvre comme si on se déplaçait dans un espace. De l’autre, et bien au-delà de sa simple fonction pratique, cette image, accompagnée du sous-titre « le monde n’est plus lisible, il est navigable », joue le rôle visuel de paratexte numérique et spatial à la fois, et devient un véritable seuil : grâce à un effet de naturalisation des symboles et signes visuels, le lecteur est d’emblée plongé moins dans un simple récit que dans un véritable espace14.

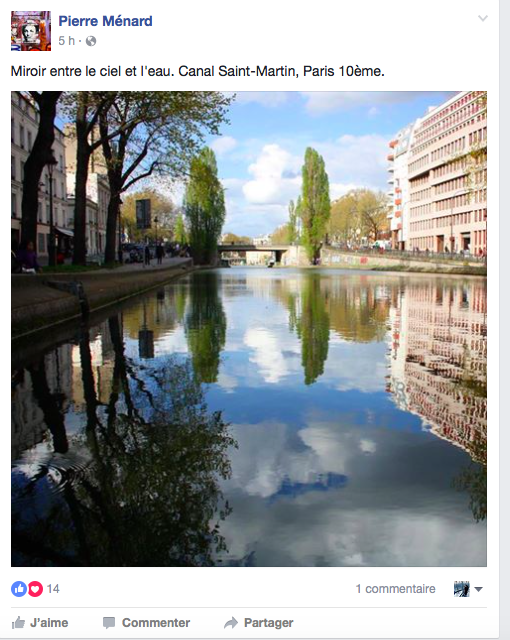

En exploitant les mêmes éléments symboliques qui régissent les outils numériques de cartographie, Portier tire parti de la naturalisation des usages que nous en faisons, et donne une dimension sinon physique, sûrement spatiale à son œuvre. Dimension renforcée par le détournement en métaphores – et donc en éléments littéraires et poétiques – des images qui font partie de la symbolique du code cartographique contemporain, comme le point rouge « vous êtes ici » [fig. 2] ou l’interface typique de Google [fig. 3].

Figure 2

Capture d’écran de la section “Disparition”

Figure 3

Capture d’écran de la section “Disparition”

Ce procédé poétique de conversion des outils numériques de cartographie en techniques poétiques est encore plus marqué dans la fiction urbaine Traque Traces15, où Portier imbrique des fonctionnalités issues de Google Maps dans la construction littéraire des personnages et de leurs relations afin de produire une œuvre capable de fondre ensemble espace physique, espace navigué sur le Web et espace discursif du récit.

Si l’œuvre de Portier est remarquable dans sa contestation des logiques commerciales de la structuration de l’espace, l’appropriation de ce dernier passe aussi par d’autres stratégies poétiques, qui, quant à elles, ne contestent pas les outils numériques, mais en exploitent les possibilités.

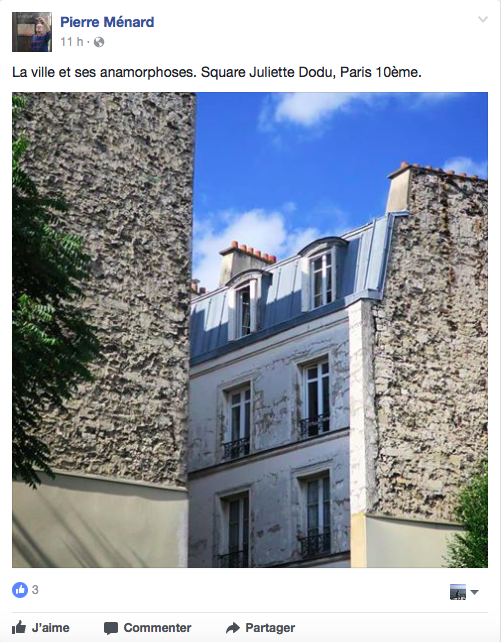

C’est le cas, parmi d’autres, de Pierre Ménard. Son travail photolittéraire, mené sur plusieurs plateformes, Twitter, Instagram, Facebook, sites internet et applications mobiles, peut être considéré comme une adaptation contemporaine de la figure du flâneur baudelairien, un flâneur 2.0 hyperconnecté. Développant, à l’aide des dispositifs mobiles, ce que l’on pourrait appeler une écriture de la notation16, il est un exemple parfait d’une des potentialités parmi les plus importantes de la photographie numérique, selon André Gunthert : « en étendant à chaque instant de la vie la capacité d’enregistrement, le mobile transforme chacun de nous en touriste du quotidien, prêt à faire image dans n’importe quelle situation17 ».

Guidée par une sensibilité visuelle très développée, la poétique de Pierre Ménard se propose, de façon explicite, de « porter un nouveau regard sur la ville ». Fasciné par les contrastes de couleurs [fig. 4], les habitants et les passants [fig. 5], les jeux d’eau et de lumière, les miroitements [fig. 6], les géométries des lignes [fig. 7], par le street art ou les affiches déchirées [fig. 8], Pierre Ménard transforme la ville de Paris en musée à ciel ouvert et en œuvre d’art, en nous montrant qu’une ville n’est pas seulement l’ensemble de ses bâtiments et de ses rues, mais surtout un réservoir pour l’imaginaire et l’imagination, à savoir un environnement visuel.

Figure 4

Capture d’écran du profil Facebook de Pierre Ménard

Figure 5

Capture d’écran du profil Facebook de Pierre Ménard

Figure 6

Capture d’écran du profil Facebook de Pierre Ménard

Figure 7

Capture d’écran du profil Facebook de Pierre Ménard

Figure 8

Capture d’écran du profil Facebook de Pierre Ménard

Dans la pratique de Pierre Ménard, ce n’est pas seulement le quotidien urbain qui est mis en image. Si l’on songe aux réseaux sociaux comme un des environnements à l’intérieur desquels nos vies se déroulent, et cela de plus en plus, on réalise que l’utilisation de la photographie faite par l’écrivain français est aussi une façon d’aménager différemment l’espace numérique que ces plateformes représentent. Non seulement le dispositif mobile a un impact sur notre façon d’habiter la ville, mais c’est l’imaginaire urbain, mis en image, qui circule sur les réseaux et les investit avec ses composantes imaginatives et poétiques.

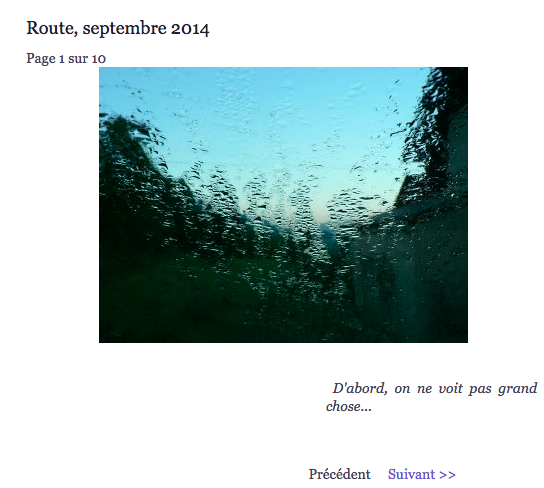

Ce mouvement de porosité des frontières entre espace numérique et espace physique, entre architecture et photolittérature ne se réduit pas à une poétique de la flânerie dédiée à la redécouverte d’un quotidien trop usé : on peut observer la même logique à l’œuvre chez des écrivains qui ne visent pas la réécriture du quotidien, mais plutôt son inscription première. Lionel Seppoloni, par exemple, dans son site « Traces » nous invite à repenser l’imaginaire d’une route de campagne18 [fig. 9 et 10].

Figure 9

Capture d’écran du site de Lionel Seppoloni

Figure 10

Capture d’écran du site de Lionel Seppoloni

Cette section selon les mots de l’auteur lui-même « [...] rend compte des allers et retours que j’effectue presque quotidiennement en voiture entre le hameau du Villard et le bourg d’Allevard. Je propose ici de considérer le trajet lui-même comme une sorte d’œuvre d’art dont ces lignes ne sont que les traces...19 »

Comme mis en évidence par l’écrivain, c’est la route elle-même qui est mise de l’avant : il ne s’agit pas ici de la simple représentation d’un espace qui nous serait inaccessible. Il est question plutôt d’une invitation à partager un voyage, adressée au lecteur – une invitation à se faire lui-même voyageur. Grâce à l’action conjointe de l’image et de la poésie, c’est à la construction discursive et imaginaire de cet espace quotidien que nous avons accès. Dans chaque sous-section, nous sommes invités à suivre le parcours créé par Seppoloni : suivre le site, en cliquant sur le bouton correspondant, suivre l’imagination de l’auteur et le fil rouge de sa poésie, mais aussi suivre la même route sur laquelle l’auteur conduit chaque jour [fig. 11]. Le partage de ces trois espaces – celui du parcours physique, du parcours symbolique et du parcours numérique fait de sorte qu’il n’y a pas de véritable distinction entre les trois éléments : il s’agit exactement de la même route. Les réflexions, les poésies et les photographies façonnent cet espace de manière telle que nous pourrions dire d’être presque là, plongés dans un espace où l’élément réel de la route se mêle indissolublement avec sa narration, sa discursivisation où il n’y a pas de différence qualitative entre réalité́ phénoménologique et symbolique, pour reprendre la terminologie de Chartier.

Figure 11

Capture d’écran du site de Lionel Seppoloni

Le dernier cas que nous allons convoquer partage non seulement les caractéristiques de la photolittérature spatiale que l'on a vues jusqu’ici, mais nous permet aussi d’aller un peu plus loin dans l’analyse de l’espace contemporain grâce à un système de géolocalisation, que nous qualifierons de littéraire, ainsi qu’à des photographies et des textes. Dérives est un projet collectif montréalais – chantier collaboratif selon la définition donnée par les auteurs participants20.

Né en 2010, grâce à la rencontre initiale d’un noyau d’autrices et auteurs qui à l’époque habitaient dans le même quartier de Montréal, Hochelaga, le chantier se déroulait sur le mode du troc d’éléments créatifs via les sites web des auteurs. En 2011, des échanges papier ainsi que Twitter ont été́ entamés. Ces derniers, surtout, ont pris de plus en plus de place au point qu’aujourd’hui, avec la disparition dudit quartier général de la dérive que représentait son site internet, c’est l’espace numérique de Twitter qui se trouve chargé d’accueillir la quasi-totalité́ de ce projet, le projet se déployant dans une moindre mesure aussi sur Instagram, Tumblr et quelques blogues et sites personnels.

Ce passage graduel à Twitter a entraîné plusieurs changements significatifs : d’abord, la contrainte de la limite des caractères a poussé les auteurs à utiliser de plus en plus une écriture de type impressionniste, plus rapide et éphémère, plus portée à la saisie de l’instant passager. En second lieu, l’image a pris de plus en plus de place : ce n’est pas seulement qu’une image dit plus que mille mots, c’est aussi une adaptation aux structures de la plateforme. Une image, sur Twitter, occupe plus d’espace sur l’écran que 140 caractères – maintenant 280 – et donc, en étant plus visible, elle favorise davantage la communication. Troisièmement, l’utilisation de Twitter force, pourrait-on dire, à se déplacer de l’ordinateur vers le dispositif mobile, qui, rappelons-le, est doté d’un appareil photographique. Il s’agit ici d’un changement qui a des retombées majeures, notamment le fait que, par l’intermédiaire du dispositif, l’espace photolittéraire recouvre la totalité de l’espace physique. Tout ce qui est vécu dans cet espace peut ainsi être mis en mots et en image et être partagé dans l’espace numérique, donnant lieu à un effet performatif de soudage de ces espaces.

Finalement, la variété des publications Twitter a obligé les auteurs à trouver des moyens pour caractériser la littérarité de leurs tweets. C’est ainsi qu’ils ont développé une utilisation paratextuelle des hashtags. #dérive signale d’emblée l’insertion d’un tweet à l’intérieur de ce projet, tout en laissant volontairement la porte ouverte au contre-détournement de leur propre détournement de la plateforme : en cherchant sur Twitter le hashtag #dérive, on peut y trouver des choses qui n’ont rien à voir avec ce projet et encore moins avec la littérature. C’est, à notre avis, une manière très raffinée de rappeler que, si la littérature produit des mondes, elle n’est pas la seule à le faire.

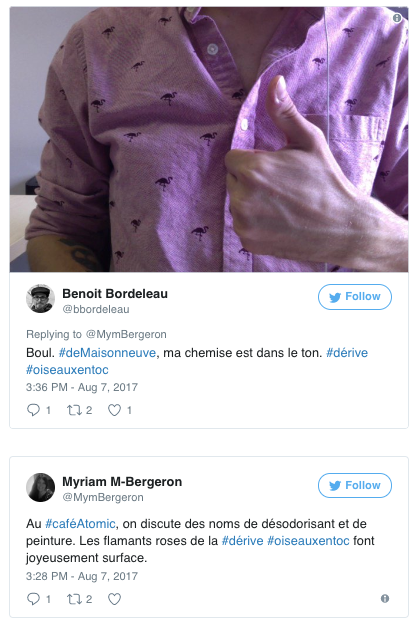

L’autre règle de signature, le hashtag #nomdelieu, est un véritable élément paratextuel de géolocalisation. En indiquant un lieu, l’auteur donne une consistance spatiale à son tweet, et donc à son aphorisme ou photographie, et, du même geste, il insère ce tweet dans l’ensemble des publications qui structurent l’identité de ce lieu sur la plateforme. Si on parcourt les résultats de la recherche #StationPlamondon – Plamondon étant le nom d’une station du métro de Montréal – sur Twitter, on tombera aussi sur ce tweet de Benoit Bordeleau, [fig. 12] tweet qui aura donc la même consistance et pertinence que ceux publiés par des journalistes relatant un événement.

Figure 12

Capture d’écran du tweet de Benoit Bordeleau

En géolocalisant des photos d’autres écrivain.e.s participant.e.s au projet [fig. 13], d’éléments urbains lus à travers un réseau de citations et références musicales et littéraires [fig. 14] ou des photos qui rendent compte des modes de décoration dans la ville de Montréal [fig. 15] les auteurs de Dérives contribuent au façonnement de l’image que nous avons à la fois de l’espace urbain et de l’espace numérique. Si les hashtags sont, de fait, les métadonnées qui informent ces photographies alors ces photographies mêmes deviennent les métadonnées de l’image de la ville, participant à son identité.

Figure 13

Capture d’écran du tweet de Benoit Bordeleau

Figure 14

Capture d’écran du tweet de Benoit Bordeleau

Figure 15

Capture d’écran de la conversation Twitter entre Benoit Bordeleau et Myriam Marcil-Bergeron

En guise de conclusion, nous aimerions approfondir l’expression « image de la ville », afin d’éclaircir davantage notre hypothèse. C’est à l’architecte et urbaniste américain Kevin Lynch que nous devons cette expression. Dans son ouvrage The Image of the City21, il décrivait les modalités à travers lesquelles les êtres humains habitent l’espace urbain. En conduisant une enquête sur le terrain, il se rendit compte que, au-delà de la simple matérialité d’une ville, ce qui produit le sentiment d’habiter véritablement une ville est le fait de lui donner une signification et que cette signification passe en premier lieu pour une reconnaissance de type visuel. Lynch donna à ce processus intrinsèquement relationnel le nom d’« imagibilité » de la ville. Ce caractère de la ville fait que, pour le dire avec les mots de Lynch lui-même : « [...] si l’environnement est organisé́ visuellement et vivement identifié, alors le citoyen peut lui donner une forme avec sa propre signification. C’est là, qu’il devient un véritable endroit22 ».

Nous avons exploré l’hypothèse selon laquelle la photolittérature numérique spatiale participe à ce processus d’imagibilité, en montrant également que, grâce à la porosité de la photographie numérique, il n’est plus question d’un seul espace, l’espace urbain, mais que les caractéristiques de cette forme d’expression engendrent un processus qui touche aussi à notre manière de structurer l’espace numérique et l’espace littéraire eux-mêmes. En revenant sur la réflexion de Lefebvre, avec laquelle nous avons commencé cette intervention, nous pensons maintenant pouvoir affirmer que le philosophe français se trompait à l’égard des pratiques symboliques : c’est bien vrai qu’elles ne représentent pas l’espace, mais seulement parce qu’elles le produisent. Pour citer Pierre Ménard, il n’est pas question ici « de représenter l’espace, mais de le produire en lui donnant un sens23 ». C’est en faisant cela que la photographie numérique, bien au-delà de la querelle sur son indicialité, se découvre performative.