S’apprêtant à commenter le poème « Moïse » dans un article intitulé « Alfred de Vigny et la violence créatrice », Jérôme Thélot posait la question suivante : « De quoi la Poésie selon Vigny est-elle, au juste, menacée1 ? » C’est qu’en effet, la poésie, aussi bien dans les écrits théoriques de Vigny que dans ses fictions, apparaît toujours en danger, comme sans cesse confrontée à la possibilité de son extinction. Les commentaires de l’imaginaire vignyen par François Germain sont les premiers à avoir montré le retour récurrent de certaines images topiques dans l’œuvre ; on sait depuis lors à quel point Vigny employait notamment celle de la femme voluptueuse et coupable pour rendre intelligible son rapport à la poésie :

Il aime à redire que la poésie est une volupté, que la pensée est une jouissance, avec ce qui pourrait être des concepts, il se compose une sorte de gynécée poétique. S’il est vrai qu’il épure la sensualité, il est plus vrai encore qu’il érotise l’intelligence.

Et pourtant, le monde de Vigny n’est pas un monde heureux. Il y a une brisure dans sa pensée parce que le ver, si l’on peut dire, est dans la pomme d’Aphrodite. La volupté, chez lui, ne va guère sans cette ombre portée qu’est la faute2.

Aussi Vigny eut-il recours, pour mettre en mots sa pratique de la poésie, à un imagier volontiers féminin. La figure féminine profanée, agressée, stigmatisée – dans le sens où le stigmate est à la fois, au sens étymologique, une trace qui rappelle la douleur et, au sens religieux, une forme d’élection divine – exprimait son rapport ambivalent à la poésie, depuis sa difficile et laborieuse élaboration jusqu’à son énonciation qui est aussi, on le verra, une forme de défloration. Conformément à ces analyses, deux portraits de femmes retiendront notre attention : celui de Suzanne, personnage biblique, héroïne d’un long poème inachevé des années 1820 ; puis celui de Laurette, l’un des personnages principaux d’une nouvelle de Servitude et Grandeur militaires. Ils nous permettront de mieux comprendre l’origine et le sens des strophes sur la poésie de « La Maison du Berger ».

1. « Suzanne »

« Suzanne » désigne un long poème de plusieurs chants sur lequel Vigny a travaillé de façon discontinue entre 1820 et 1822. De ce projet, toutefois, n’ont été publiés que deux extraits, un court texte intitulé « Le Bain », paru en mars 1822 dans le premier recueil des Poèmes qui deviendront les Poèmes antiques et modernes, et un « Chant de Suzanne au bain », qui est en grande partie une reprise du « Cantique des cantiques », publié dans La Muse française en 1824 et non repris dans les recueils ultérieurs. Toutefois, de nombreux fragments subsistent du projet, constitués essentiellement de plans en prose et de suites de vers, lesquels ont été réunis pour former un ensemble cohérent dans l’édition de Jacques-Philippe Saint-Gérand3, et, au contraire, réparties en fonction de leur provenance dans L’Atelier du poète de François Germain et André Jarry4.

L’histoire de Suzanne est à l’origine un récit deutérocanonique, c’est-à-dire un récit composé en grec et inclus dans le « Livre de Daniel » : il raconte comment Suzanne fut accusée d’adultère par deux juges qui avaient tenté en vain de la séduire et comment son innocence fut reconnue grâce au prophète Daniel encore enfant. Ce récit biblique constitue donc la première source d’inspiration pour Vigny, qui a toujours auprès de lui une bible offerte par sa mère. Cependant, l’histoire de Suzanne n’intéresse pas uniquement le poète pour sa vertu édificatrice, loin s’en faut ; c’est un thème pictural avant d’être un thème littéraire, et une occasion pour les peintres, le plus souvent, d’exhiber un nu féminin se baignant – citons, parmi les représentations classiques les plus connues, celles du Tintoret et de Véronèse, que Vigny a pu voir lors de ses nombreuses visites au Louvre, ou encore celles de Rubens, de Rembrandt ou d’Artemisia Gentileschi. Enfin, Vigny a également pu s’inspirer, en matière littéraire, du poème « Suzanne » d’André Chénier, qui paraît pour la première fois tardivement, en 1833, mais dont on peut supposer, au vu des ressemblances thématiques et formelles des deux œuvres, que le manuscrit, détenu par Latouche, a circulé dans les salons de la Restauration que Vigny fréquentait. Ajoutons que la « Suzanne » de Chénier est également une pièce inachevée, qui aurait dû s’ordonner en six chants et qui est aujourd’hui formée d’un canevas en prose entremêlé de fragments en vers et suivi de notes.

Mais l’histoire de Suzanne est également caractérisée par sa violence latente : c’est une scène de voyeurisme, ce qu’on appellerait aujourd’hui une scène d’agression sexuelle. Le poème « Le Bain », dans l’état dans lequel Vigny l’a laissé, ne fait toutefois pas mention de cette violence : il est réduit à être une scène de genre, à forte valeur ekphrastique – semblable en cela au « Bain d’une dame romaine », poème à la datation indécise –, et à montrer, avec une sensualité et un érotisme non dissimulés le bain d’une femme qui se trouve être la Suzanne biblique. Aussi, pour comprendre comment la violence qui présidait à la genèse du poème a été évacuée, nous nous attacherons dans cette première partie à étudier le rôle des personnages principaux : Daniel, les juges prévaricateurs, et enfin Suzanne elle-même.

Daniel

Nous pouvons commencer par noter ce paradoxe : Daniel, qui a complètement disparu du poème « Le Bain », apparaît pourtant, dans les esquisses en prose et dans les premiers vers rédigés, comme le personnage principal de la composition. En effet, l’histoire de Suzanne, avant d’acquérir au fil des siècles une forme d’autonomie picturale, n’a d’autre but à l’origine que d’illustrer et célébrer la sagesse de Daniel. Le jugement rendu par l’enfant constitue, à ce titre, le point de départ à rebours de la trame narrative. Voulant inclure le personnage de Daniel dès le premier chant du poème, Vigny se montre donc fidèle à la tradition biblique et au poème de Chénier, dont les premiers vers célèbrent la gloire de Daniel :

Je dirai l’innocence en butte à l’imposture,

Et le pouvoir inique, et la vieillesse impure,

L’enfance auguste et sage, et Dieu, dans ses bienfaits,

Qui daigne la choisir pour venger les forfaits5.

Vigny s’écarte en revanche de la tradition lorsqu’il présente Daniel comme un misérable orphelin, et non comme le jeune noble israélite déporté à Babylone, comme s’il souhaitait souligner de toute force son innocence :

Là s’asseyait, rempli d’une tristesse amère,

Un enfant dont aucun n’avait connu la mère.

Jusques à ses pieds nus la tunique de lin

Couvrait de larges plis le timide orphelin6.

Enfin, Daniel, étant prophète avant d’être enfant, fait irrémédiablement penser à la figure de Moïse, lequel fait l’objet d’un poème commencé peu après l’abandon de « Suzanne ». Un lien de parenté indéniable unit l’enfant au vieil homme cherchant la mort sur le mont Nébo. Daniel annonce la figure de Moïse, dans la mesure où tous deux sont prophètes, et donc poètes. L’une des esquisses en vers nous montre Daniel inspiré par Dieu et s’exprimant « dans un chant mollement cadencé », expression qui rappelle la définition que Vigny donne du premier vers qu’il a écrit étant enfant, « une sorte de rythme, de mesure, de cadence, comme ce qu’on me lisait de Corneille7 ». Daniel est littéralement un enthousiaste, il a « Dieu en lui », mais, comme Moïse, il est pour cette raison écarté des humains qui, dans un premier temps, refusent de le croire :

Sa voix, sa propre voix vous assemble et vous touche,

Car, dès qu’il a fini de parler par ma bouche,

De tout ce que j’ai dit je ne me souviens pas.

Dieu me tient par la main et dirige mes pas8.

Toutefois, à la différence du guide des Hébreux, il n’a pas pour lui la force de l’âge ou la puissance oratoire, mais seulement ses pleurs, censés apitoyer le peuple et attirer sur l’innocent sa compassion : « J’irai, je parlerai, je pleurerai pour elle9. » Daniel, figure idéalisée du poète, n’a pour lui que sa pureté mais semble bien incapable d’agir. La vindicte du peuple l’effraie : « L’enfant baissa la tête et se mit à pleurer10 », écrit Vigny dans un vers qui rappelle étonnamment la posture de Diane à la fin de « La Maison du Berger », pleurant « au bord de ses fontaines11 ». Daniel apparaît donc, paradoxalement, comme un justicier bien faible et peu propre à l’action – trait dont n’arriveront pas à se départir la plupart des personnages vignyens, comme Cinq-Mars ou Julien – ; c’est sans doute la raison pour laquelle Vigny a cru bon d’abandonner le personnage, n’étant pas arrivé à résoudre la contradiction qu’il suscitait. Dans le dernier ensemble en vers, qu’il faut se résoudre à lire sans lui adjoindre, comme l’a fait Saint-Gérand, les développements antérieurs12, Daniel n’apparaît plus, autrement dit le rédempteur ne vient pas sauver Suzanne. À Daniel succédera Moïse, le prophète dont l’élection sera le signe d’une malédiction. On ne peut dès lors qu’approuver Germain et Jarry pour qui « il est symptomatique que Vigny n’ait pu mener à bien ni le portrait du "sauveur", ni l’épisode du "salut13" ».

Les vieillards

Les deux vieillards tentant de séduire Suzanne apparaissent tardivement dans les brouillons de Vigny, seulement dans le dernier ensemble en vers. Il est à noter que ces vieillards, comme dans le texte biblique, ne sont pas nommés, alors que Chénier leur donne pour noms Manassès et Séphar ; de plus, alors qu’ils sont, dans l’œuvre de Chénier, les personnages principaux des premiers chants, ils sont, chez Vigny, à peine entrevus, cachés derrière les arbres, et parlant dans l’ombre à Suzanne. De Chénier, Vigny a peut-être emprunté la répartition de leurs répliques. Le premier vieillard tient en effet à Suzanne des paroles séductrices et tentatrices, exaltant sa pureté mais l’enjoignant, par là même, à la convertir en sensualité :

Tu viens comme l’Aurore au milieu des déserts,

Mais, ceinte de splendeur, tu marches ignorée,

Sans savoir de quels yeux tu dois être adorée.

[…] Apprends la volupté riante et passagère14.

Au contraire, les paroles du second vieillard se veulent menaçantes, elles n’ont plus pour objet d’amadouer, mais d’inquiéter, avec l’usage récurrent de l’impératif. Elles forment de plus un réquisitoire violent à l’encontre de Dieu, le juge prévaricateur refusant à Suzanne toute possibilité de salut :

La terre ne voit pas, et le faible souffrant

N’a jamais attendri le ciel indifférent.

[…] Pour ton Dieu que sait-il de ce qu’on fait ici ?

Son regard par lui-même est toujours obscurci :

[…] Il va d’un pôle à l’autre et marche dans ses cieux

Sans que jusqu’à la terre il abaisse ses yeux15.

On ne peut être que frappé de l’extraordinaire charge polémique de ces vers, bien plus grande que dans les poèmes de la même époque qui déjà instruisent l’acte d’accusation de Dieu, « La Fille de Jephté » ou « La Prison », à l’exception notable qu’ils sont placés ici dans la bouche d’un personnage détestable en vue de corrompre Suzanne. Cette scène est pour ainsi dire retranscrite telle quelle dans Cinq-Mars, à ceci près qu’elle met aux prises le héros éponyme, emprisonné à Lyon, et père Joseph, venu dans sa cellule lui proposer de s’évader et de renverser Richelieu en échange d’un poste de cardinal. Certains vers du second vieillard sont ainsi devenus des axiomes du père Joseph. Citons ce passage sur l’amour :

Voici encore des mots ; vous l’avez cru peut-être vous-même, mais c’était pour vous ; je vous ai entendu parler à cette jeune fille, vous ne pensiez qu’à vous-mêmes tous les deux ; vous ne vous aimiez ni l’un ni l’autre : elle ne songeait qu’à son rang, et vous à votre ambition. C’est pour s’entendre dire qu’on est parfait et se voir adorer qu’on veut être aimé, c’est encore et toujours là le saint égoïsme qui est mon Dieu16.

Il y a donc chez Vigny une tentation de céder à ces paroles, autant qu’une admiration pour cette pureté ineffable dont il gratifie Daniel. Georges Bonnefoy, cherchant à définir quelle est la pensée religieuse et morale de Vigny, souligne en ces termes cette double tentation contraire :

Ces poèmes présentent un double-caractère : ils oscillent entre le plaisir apparent de décrire la faute et le plaisir d’apporter une sentence au justicier – comme Vigny hésite lui-même entre le chant de volupté et les paroles de Daniel17.

Cette tension trouvera en partie sa résolution dans l’élaboration du genre de la consultation, et dans la mise au point de personnages archétypaux, Stello et le Docteur Noir, lequel est l’héritier direct du vieillard et du père Joseph. Cette tension, ainsi que nous avons voulu le montrer en détail dans notre thèse, traduit l’opposition entre la prose et le vers, le prosaïque et l’idéal, l’analyse du Docteur Noir et la synthèse de Stello18. Suivant cette distinction, les attaques du second vieillard seraient donc celles de la prose à l’encontre d’une forme peut-être utopique de poésie, pure de toute compromission, que viendrait incarner Suzanne. Le second vieillard est le dernier personnage à prendre la parole dans l’ensemble en vers tel qu’il nous est parvenu ; le jugement de Daniel ne sera jamais achevé, tout se passe comme si le crime restait sans jugement et sans sanction. Suzanne se trouve ainsi confrontée à de véritables chants de sirènes, qui n’ont en réalité de chants que le nom, et qui gagnent plutôt à être lus comme des assauts en règle menés par la prose et ses représentants contre la poésie et ses prérogatives.

Suzanne

Avec le personnage de Suzanne enfin, apparaît le danger potentiel de la calomnie, de l’accusation lancée à tort contre la poésie. La calomnie s’identifie comme un brouillage généralisé des valeurs, puisque plus rien n’est en mesure de discriminer l’innocent du coupable. C’est bien là le drame de Suzanne, comme le signale significativement cet hémistiche : « L’innocent est victime19. » Suzanne, observée à son insu par les vieillards, peut donc être vue comme une personnification de la poésie, à la fois innocente, présumée coupable et toujours victime20. À l’appui de cette hypothèse, on peut remarquer, dans les vers qui sont consacrés à Suzanne, dont la plupart ont été publiés dans « Le Bain », le caractère étonnamment minéral, voire scriptural de la jeune femme. La poésie vignyenne semble par essence destinée à être gravée dans le marbre, elle « inscrit puissamment ses traces dans la pierre ou le diamant21 ». Son chant est par exemple comparé à la marqueterie de porphyre et de bronze noir décorant le Temple de Jérusalem et créée par l’architecte Hiram. De même, sa parure que lui ôtent délicatement ses suivantes est constituée d’une variété étonnante, voire d’un amas de pierres précieuses. Suzanne est poète elle-même et joue d’un instrument, que Vigny, dans les vers non retenus, nomme indifféremment lyre ou cinnor. En somme, Suzanne est décrite comme si elle était un objet d’art total, comme le montrent ces vers :

Les anneaux de ses mains, son plus cher ornement,

Libres des nœuds dorés dont sa poitrine est ceinte,

Dégagés des lacets, le manteau d’hyacinthe,

Et le lin pur et blanc comme la fleur du lis,

Jusqu’à ses chastes pieds laissent couler leurs plis.

Qu’elle fut belle alors ! Une rougeur errante

Anima de son front la blancheur transparente ;

Car, sous l’arbre où du jour vient s’éteindre l’ardeur,

Un œil accoutumé blesse encore sa pudeur ;

Mais, soutenue enfin par une esclave noire,

Dans un cristal liquide on croirait que l’ivoire

Se plonge, quand son corps, sous l’eau même éclairé,

Du ruisseau pur et frais touche le fond doré22.

Les images du diamant et du cristal sont communes chez Vigny pour désigner sa pratique poétique. La poésie en Suzanne est à la fois vue et en passe d’être violée. Elle attend d’être sauvée dans son intégrité par un Daniel justicier qui finalement ne viendra pas. Georges Bonnefoy le remarque là encore :

Très instructif est, semble-t-il aussi, l’état d’inachèvement où a été laissé le poème de Suzanne. Ont été achevées les parties les plus voluptueuses. […] Les vers où Daniel devait porter à la face du monde le jugement de Dieu demeurent en débris23.

Au bout du compte, la violence de l’agression et de la calomnie qui s’en suit est résorbée dans un poème à l’érotisme sage proche des Idylles de Chénier. Les brouillons de ce poème ont toutefois le mérite de montrer très tôt dans l’œuvre de Vigny certaines structures de pensées qui seront amenées à être reproduites et retravaillées autant de fois que se fera pressante la réflexion sur la poésie. La genèse de « Suzanne » pose la première ces questions. Qui menace et qui est menacé dans le poème ? Y a-t-il dans le poème un salut possible ? Le stigmate dans ce poème est donc invisible, de l’ordre de la genèse. Il est la trace, à peine perceptible sur la peau d’ivoire de Suzanne, d’une difficile élaboration du poème en butte à la question de l’innocence corrompue. Il n’est plus question de Suzanne dans l’œuvre ultérieure de Vigny – à peine ce « Chant de Suzanne » concédé à La Muse française. Il faut à présent chercher ailleurs la confirmation et la permanence de ce motif de la femme stigmatisée.

2. « Laurette ou le cachet rouge »

La nouvelle « Laurette ou le cachet rouge » a été publiée dans la Revue des deux mondes le 1er mars 1833, avant de devenir en 1835 la première des trois nouvelles composant Servitude et Grandeur militaires. Vigny propose de lire ce texte comme un exemple à l’appui de sa démonstration sur la servitude et sur l’abnégation du soldat. Alors qu’il se trouve seul sur les routes de Flandres, au moment de la retraite de Louis XVIII, le narrateur fait la connaissance d’un ancien capitaine de marine qui lui raconte comment il dut se résigner, en ayant reçu l’ordre dans une lettre au cachet rouge, à tuer le prisonnier qu’il transportait à bord de son brick, qui était censé être déporté à Cayenne, et avec lequel il était pourtant devenu ami au cours de la traversée. Ainsi pourrait-on réduire à première vue la trame narrative de cette nouvelle, comme nous y invitent le cadre argumentatif de la démonstration et même le plan initial de la nouvelle24. En effet, il faut noter que le personnage de Laurette n’apparaît pas dans ce plan, alors qu’elle est, dans le texte final, le personnage principal, au même titre que le vieux capitaine, et même le personnage éponyme. Laurette, ou Laure est la femme du prisonnier, qui assiste à la mise à mort de son mari, malgré les précautions prises par le capitaine qui l’avait envoyée en mer sur un canot :

Au moment du feu, elle porta la main à sa tête comme si une balle l’avait frappée au front, et s’assit dans le canot sans s’évanouir, sans crier, sans parler, et revint au brick quand on voulut et comme on voulut. J’allai à elle, je lui parlai longtemps et le mieux que je pus. Elle avait l’air de m’écouter et me regardait en face en se frottant le front. Elle ne comprenait pas, et elle avait le front rouge et le visage tout pâle. Elle tremblait de tous ses membres comme ayant peur de tout le monde. Ça lui est resté. Elle est encore de même, la pauvre petite ! idiote, ou comme imbécile, ou folle, comme vous voudrez. Jamais on n’en a tiré une parole, si ce n’est quand elle dit qu’on lui ôte ce qu’elle a dans la tête25.

À partir du moment du coup de feu, Laurette est considérée comme folle. Elle est recueillie par le capitaine qui la garde auprès de lui durant toutes les batailles napoléoniennes, même pendant la campagne de Russie, la traînant derrière lui dans une charrette. Le portrait de Laurette arrive après coup, à la fin du récit du capitaine, au moment où celui-ci la présente au narrateur en levant le voile de la charrette :

Je vis deux yeux bleus, démesurés de grandeur, admirables de forme, sortant d’une tête pâle, amaigrie et longue, inondée de cheveux blonds tout plats. Je ne vis, en vérité, que ces deux yeux, qui étaient tout dans cette pauvre femme, car le reste était mort. Son front était rouge ; ses joues creuses et blanches avaient des pommettes bleuâtres ; elle était accroupie au milieu de la paille, si bien qu’on en voyait à peine sortir ses deux genoux, sur lesquels elle jouait aux dominos toute seule. Elle nous regarda un moment, trembla longtemps, me sourit un peu, et se remit à jouer. Il me parut qu’elle s’appliquait à comprendre comment sa main droite battrait sa main gauche.

[…] « Pauvre Laurette ! dis-je, tu as perdu pour toujours, va26 ! »

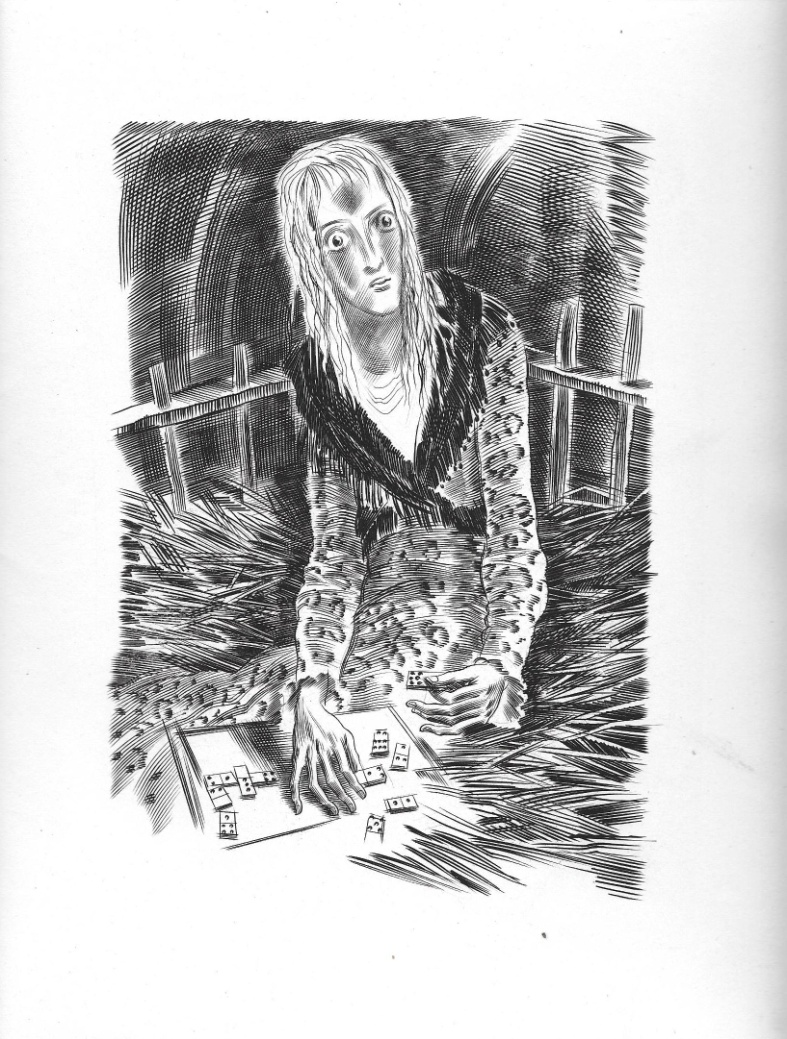

Laurette devient donc porteuse d’un stigmate au front, stigmate visible, à la fois somatique et psychique – comme l’illustre très bien la lithographie d’Albert Decaris pour l’édition de 194727. Ce stigmate reproduit très exactement, et de façon quasi surnaturelle, la marque du coup de feu sur le front de son mari, de la même façon que les stigmates des saints reproduisaient à l’identique ceux du Christ sur la Croix, au moyen d’une souffrance partagée, d’une profonde sympathie, au sens étymologique du terme. De cette manière, la mort de l’époux devient une nouvelle Passion, mais sans l’espoir annoncé d’un salut ou d’un jugement. Simon Jeune fait l’hypothèse intéressante que le personnage a été inventé par Vigny de manière à reprendre le personnage de Stéphanie de Vandières, la jeune femme tombée folle après le passage de la Bérézina qui apparaît dans Adieu de Balzac, texte paru pour la première fois dans le journal légitimiste La Mode au printemps 1830 et sous-titré alors Souvenirs soldatesques28. De cette façon, Vigny proposerait une étude de la folie qui lui soit propre et qui répéterait des motifs déjà présents dans les esquisses de « Suzanne ».

En effet, il convient de passer outre la tonalité pathétique du récit du capitaine pour mettre en lumière ses failles et ses silences. De fait, une troublante relation filiale va s’instaurer entre Laurette et le vieil homme, lequel est comparé à un père, parfois même à une mère : « Ensuite il regarda dans la charrette, comme une mère dans le berceau de son enfant29. » Toutefois, c’est une relation foncièrement viciée, détournée, car, pour une raison inconnue, la jeune fille refuse catégoriquement le moindre baiser de son « père » et porte la main de celui-ci à ses lèvres comme une esclave. De plus, le capitaine, bien que promu père de substitution par la force des choses, n’en est pas moins un voyeur, comme les deux juges de Babylone. Sur le brick qui les conduit à Cayenne, par exemple, il écoute et épie un long moment, à travers les planches en bois, les badinages de Laure et son mari. Revenant sur cet épisode de la nouvelle, Isabelle Hautbout parle assez justement du « voyeurisme d’un homme qui n’a peut-être pas passé l’âge de désirer une jeune femme dévoilant, dans l’intimité supposée d’une chambre conjugale, des appas habituellement domestiques30 ». Par la suite, au moment de sa rencontre avec le narrateur sur les routes de Flandres, il n’hésite pas à exhiber Laurette, comme si elle était un simple objet de curiosité : « Savez-vous ce que j’ai là-dedans ? […] C’est une femme31. » Il souhaite ainsi susciter la curiosité de son interlocuteur, mais provoque également un certain malaise chez le narrateur qui semble couper court, dans un premier temps, à ce plaisir exhibitionniste. À la fin du récit, il présente Laurette au narrateur en levant le rideau de sa charrette, comme on lève le rideau d’une scène de spectacle, comme si, en fin de compte, Laurette, devenue folle, était devenue, par la même occasion, un monstre de foire. L’épilogue de la nouvelle, loin de proposer une fin univoque, participe à cette double lecture, et en quelque sorte l’entérine magistralement :

« Eh ! pardieu, mon cher, je l’ai connu, le pauvre diable ! C’était un brave homme ; il a été descendu par un boulet à Waterloo. Il avait, en effet, laissé aux bagages une espèce de fille folle que nous menâmes à l’hôpital d’Amiens, en allant à l’armée de la Loire, et qui y mourut, furieuse, au bout de trois jours.

— Je le crois bien, lui dis-je ; elle n’avait plus son père nourricier !

— Ah bah ! père ! qu’est-ce que vous dites donc ? ajouta-t-il d’un air qu’il voulait rendre fin et licencieux.

— Je dis qu’on bat le rappel, » repris-je en sortant. « Et moi aussi, j’ai fait abnégation32. »

Vigny prend donc le soin de laisser la fin de la nouvelle ouverte, sans préciser au lecteur s’il doit prendre au sérieux ou non le mot d’esprit de son interlocuteur. Le capitaine a-t-il fini par tenir auprès de Laurette le rôle d’amant ? Quelle est exactement la nature de son amour pour la jeune fille ? Son abnégation est-elle le prix à payer pour avoir ressenti des sentiments érotiques pour celle dont il avait promis de s’occuper comme sa fille ? On peut remarquer avec Barthes que le ton naïf d’une histoire peut aisément en cacher l’érotisme :

Plus une histoire est racontée d’une façon bienséante, bien disante, sans malice, sur un ton confit, plus il est facile de la retourner, de la noircir, de la lire à l’envers (Mme de Ségur lue par Sade). Ce renversement, étant une pure production, développe superbement le plaisir du texte33.

Le capitaine peut donc rappeler, par bien des points, à condition que les lecteurs ne soient pas les dupes du récit pathétique qu’il livre au narrateur, les vieillards épiant Suzanne au bain et tentant de la séduire. Vigny reproduirait ainsi dans le récit de « Laurette » une structure imaginaire qu’il avait déjà tenté de mettre en place dans un poème antérieurement.

De même, Laurette serait une nouvelle Suzanne, dans le sens où elle serait devenue, dans ce récit en prose, une figure de la poésie stigmatisée, et même de la poésie courant le risque du mutisme. De fait, elle semble bien avoir « perdu pour toujours » pour reprendre les mots du narrateur : devenue folle, presque aphasique, traînée dans une charrette par un homme qui dit être son père, celle dont les « enfantillages34 », au dire de celui-ci, amusent les officiers, vit dans le plus extrême dénuement et ne garde à ses doigts que les bagues en diamant de sa mère, qu’elle refuse d’enlever, et qui rappellent aux lecteurs l’isotopie minérale et adamantine avec laquelle Vigny a coutume de désigner la poésie. Ce qui frappe également chez Laurette, ce sont les seules paroles qu’elle est encore capable de dire et qu’elle répète comme une litanie : « Ôtez ce plomb ! Ôtez-moi ce plomb35 ! » On pourrait réaliser une analyse du plomb dans l’œuvre de Vigny, comme Pierre Laforgue l’a fait pour Notre-Dame de Paris, en montrant que la prolifération du plomb dans l’œuvre – que ce soit avec les lettres de Gutenberg, les expériences alchimiques de Frollo, ou avec le plomb fondu dégoulinant des gueules des gargouilles sur les assaillants de Notre-Dame – produit plus largement un « plombage du sens » dans le roman36. Un rapide relevé des occurrences montre que le plomb chez Vigny, du fait de sa lourdeur, désigne l’engluement de la fatalité – ce que Hugo appellerait l’anankè : Vigny parle deux fois dans le poème « Les Destinées » du « joug de plomb37 » auquel sont asservis les humains. Mais le plomb renvoie également chez lui, sans que les deux lectures ne se contredisent, aux lettres de l’imprimeur censées diffuser et venant par là même profaner le texte et l’engluer en quelque sorte. Par exemple, Vigny écrit dans une lettre à Camilla Maunoir que la littérature industrielle, selon la locution mise au point par Sainte-Beuve, « n’a rien de commun avec l’Art, la Poésie, la Philosophie que les lettres de plomb de l’imprimeur, qui sont les mêmes pour publier l’un et l’autre38 ». Le plomb est donc le signe d’une littérature à grand tirage, dévoyée, médiocre et potentiellement dangereuse. Il n’est donc pas anodin que Vigny ait fait du mari de Laurette un journaliste condamné pour avoir rédigé un pamphlet contre les membres du Directoire. Dans une réplique très théâtrale, le jeune homme d’ailleurs regrette d’avoir écrit ces lignes : « Ah ! écrire, pourquoi ai-je jamais su écrire ! Écrire ! mais c’est le métier d’un fou39 ! », comme si, disant cela, il entrevoyait la folie réelle dont sera frappée sa femme après sa mort. Il y a donc une forme de compromission de Laurette, si elle est bien la poésie pure, à avoir aimé un journaliste, et le plomb dans la tête, imaginaire ou non, vient sanctionner cette compromission. On peut lier à cette lecture de Servitude une note écrite par Vigny à l’orée des années 1840. Une affaire de contrebande et de falsification retient alors l’attention du poète, qui la note sur un brouillon avec l’idée peut-être d’en faire un récit :

L’affaire Chaumier. – À rechercher dans la Gazette des Tribunaux. – Un enfant ouvrier dénonce le vol fait par le mélange de plomb dans les lingots. On le met en prison comme faux témoin. Après trois jours de prison, le Président le fait venir et lui demande pardon en pleurant parce que les ouvriers sont venus avouer que les lingots étaient falsifiés40.

On comprend pourquoi le déroulement de cette affaire a séduit Vigny. Outre le fait que l’on y retrouve le risque toujours suspecté et craint de la souillure de l’or par le plomb, comme si la tâche de l’alchimiste se trouvait inversée, on rencontre également dans ce scénario possible le personnage de l’enfant pauvre devenu l’enfant justicier, rôle qu’aurait tenu Daniel si le poème « Suzanne » avait été achevé. On voit ainsi comment se construit l’imaginaire vignyen au moyen de certaines figures repères, et comment un récit à visée pédagogique sur l’abnégation militaire devient le récit consacré quasi à la seule Laurette. La réflexion sur l’écriture s’articule ainsi de plus en plus nettement selon une dichotomie entre la beauté et la pureté d’une part – celles de Suzanne et Laurette – et leur profanation toujours suspectée d’autre part. Le stigmate poétique proviendrait ainsi de cet alliage nocif avec le plomb, métonymie pour dire le monde face à l’idéal. Vigny conçoit la poésie comme par essence stigmatisée, comme courant continuellement le risque, si l’on voulait filer la métaphore, d’être plombée.

3. « La Maison du Berger »

On peut trouver l’aboutissement de la pensée poétique de Vigny dans ce qui forme aujourd’hui le deuxième chant de « La Maison du Berger », qu’on désigne habituellement comme le cycle de la poésie. Selon les éditeurs de la Pléiade, c’est le thème le plus tard venu dans l’élaboration du poème, un ensemble relativement homogène inclus dans « La Maison du Berger » sous la pression de la campagne académique. Sa visée est double : « Il s’agit de faire le procès de la Poésie indigne41 » dans un premier temps, et de célébrer, malgré tout, la Poésie triomphante42. C’est l’objet de la première strophe du cycle :

Poésie ! ô trésor ! perle de la pensée !

Les tumultes du cœur, comme ceux de la mer,

Ne sauraient empêcher ta robe nuancée

D’amasser les couleurs qui doivent te former.

Mais sitôt qu’il te voit briller sur un front mâle,

Troublé de ta lueur mystérieuse et pâle,

Le vulgaire effrayé commence à blasphémer43.

On retrouve dans cette strophe les images privilégiées de Vigny pour parler du poème, celle de la pierre, qui parcourt tout le recueil des Destinées, et celle de la femme, qui n’est pas exempte, une fois encore d’une certaine érotisation. On voit ici que l’image de la perle est un temps privilégiée à celle du diamant. Si les deux ont en commun leur rareté – dans un poème postérieur, « La Bouteille à la mer », le poète dira du message de la bouteille qu’il est « plus rare que la perle et le diamant44 » – la perle diffère du diamant en cela qu’elle est une concrétion de nacre formée par l’huître pour se protéger des intrus. Castex rappelle que, pour Heine ou Musset, la poésie est la maladie de l’homme comme la perle est la maladie de l’huître, mais démontre également que là où la perle est, chez Musset, condensation d’une larme, d’un affect, elle est, chez Vigny, uniquement considérée comme la condensation d’une idée45. Ce deuxième chant de « La Maison du Berger » semble ainsi proposer une gradation de la perle au diamant, la perle semblant se polir en diamant que le berger, plus loin dans le poème, est invité à enchâsser au toit de sa maison.

Toutefois, le cœur du chant est occupé par le procès à la poésie indigne, comme si la célébration liminaire ne servait qu’à cacher les failles du poème :

La Muse a mérité les insolents sourires

Et les soupçons moqueurs qu’éveille son aspect.

Dès que son œil chercha le regard des Satyres,

Sa parole trembla, son serment fut suspect,

Il lui fut interdit d’enseigner la Sagesse.

Au passant du chemin elle criait : Largesse !

Le passant lui donna sans crainte et sans respect.

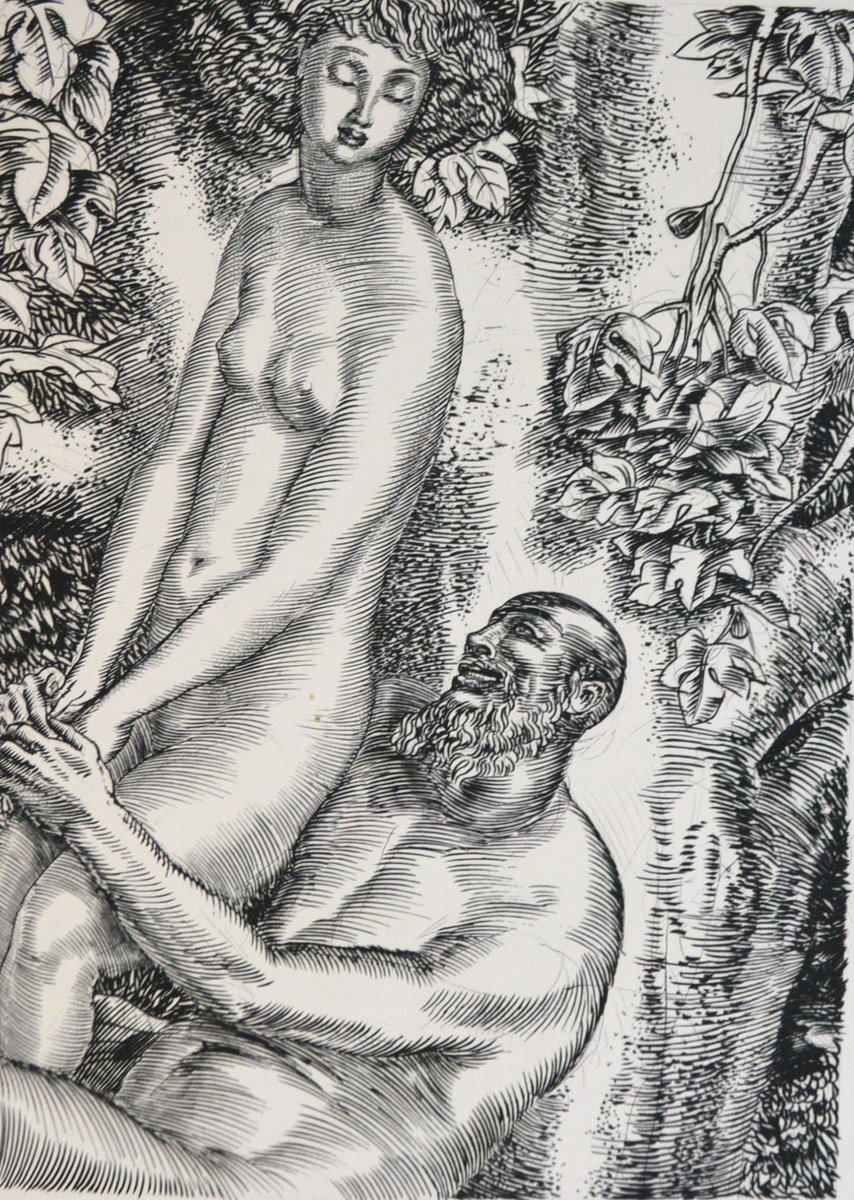

Là encore, le réquisitoire mené à l’encontre de la Poésie est d’une rare violence. La lithographie d’Albert Decaris pour l’édition de luxe de 1929 est à ce titre significative : elle résume ces vers sur la poésie par l’image d’une femme recevant les caresses – consenties ? – d’un homme barbu et à l’air scabreux, très certainement un satyre46. L’image, organisée autour d’un axe diagonal, actualise donc ce seul vers du poème : « Dès que son œil chercha le regard des satyres » et montre en quoi le motif de l’agression est au cœur de la poétique de Vigny. La poésie est montrée en mendiante faisant l’aumône, quasi en prostituée, et rappelle la précarité d’une Laurette dans sa charrette, dont les enfantillages font rire les soldats. En outre, la poésie semble par essence corrompue, comme si elle avait connu elle aussi une faute, un péché originel :

Tu tombas dès l’enfance, et, dans la folle Grèce,

Un vieillard, t’enivrant de son baiser jaloux,

Releva le premier ta robe de prêtresse,

Et, parmi les garçons, t’assit sur ses genoux.

De ce baiser mordant ton front porte la trace ;

Tu chantas en buvant dans les banquets d’Horace,

Et Voltaire à la cour te traîna devant nous.

Le vieillard fait très certainement référence à Anacréon, que la tradition surnomme le vieillard de Téos, et qui fut renommé pour ses vers célébrant la bonne chère et les banquets, lequel Anacréon serait du même coup l’ancêtre d’Horace et de Voltaire. On peut noter la confusion qui se joue ici entre les sexes : ce qui est en jeu, c’est bien l’altération de la nature de la Poésie, c’est la perte de sa féminité qui est aussi une sacralité, la femme venant plus que jamais dire le vers et « les garçons » la prose – on pourrait relire avec profit « La Colère de Samson » en ce sens. L’image de la Poésie sur les genoux du vieillard rend de façon éloquente également cette corruption originelle de la poésie. Ces vers sont très proches de ce que dira Rimbaud, en prose, significativement, dans le prologue d’Une saison en enfer : « Un soir, j’ai assis la Beauté sur mes genoux. — Et je l’ai trouvée amère. — Et je l’ai injuriée47 », à ceci près que l’écriture de Rimbaud prend acte en quelque sorte de la profanation de la poésie alors que Vigny, malgré la conscience inquiète qu’il en a, tente encore de lui opposer une forme d’idéal, ainsi que l’indique la strophe liminaire du deuxième chant. Car Vigny est conscient que le vers, qu’il rend plus ou moins synonyme du poème, est porteur d’un stigmate. Il voit que le diamant du poème, qu’il rêve et qu’il espère voir briller sur le front mâle, sur le toit de la maison du berger, se convertit insidieusement en plomb du moment que le poème est donné au monde. « Dès qu’elle est imprimée, la Poésie perd la moitié de son charme », lit-on dans ses carnets48. « L’écriture déflore49 » selon José-Luis Diaz. Le stigmate, de ce fait, c’est la trace au front du baiser mordant du vieillard, dont finalement il importe peu que ce soit ou non Anacréon, puisque les vieillards, ce sont aussi ceux qui agressent Suzanne et la calomnient ensuite, c’est le vieux capitaine qui a recueilli Laurette auprès de lui et dont les baisers qu’il voudrait lui donner ne sont pas complètement ceux d’un père. La poésie porte ainsi irrémédiablement les traces de sa compromission originelle. Tout se passe comme si chaque jour, on sacrifiait et crucifiait la musique du vers sur l’autel et la croix de la prose et c’est dans cette entreprise de réhabiliter la poésie malgré tout, malgré l’envahissement de la prose, dont d’aucuns par la suite prendront leur parti, que se trouve la motivation de l’écriture de Vigny.

*

On remarque, au terme de cette relecture de certains textes de Vigny, la permanence de plusieurs structures imaginaires révélatrices : la femme violentée incarnant le vers toujours en danger ; le vieillard profanateur, signe d’une prose de plus en plus envahissante et rongeant de façon sous-jacente le vers ; et l’enfant justicier dont on attend, peut-être en vain, qu’il vienne apporter une forme de justice et une forme de rédemption. Les structures évoquées plus haut recoupent et redéploient de surcroît les trois catégories de l’imaginaire vignyen identifiées par François Germain : l’Enfant, Stello et le Docteur Noir, et permettent de dresser une véritable phénoménologie de l’écriture vignyenne. Le stigmate résulte de cette interaction qui est aussi une altercation ; il est porté par le poème en souvenir de la douloureuse création du vers et de son inévitable compromission. Le poème porte donc nécessairement avec lui son stigmate, ainsi que le remarque Vigny dans une lettre envoyée à Antoni Deschamps, après la publication par ce dernier des Dernières paroles :

Croyez-moi, mon ami, vous voilà guéri. La Poésie qui vous avait perdu vous a sauvé. Vous conserverez toute la vie sur le front la trace du tonnerre, mais ce ne sera qu’une cicatrice, et votre âme est restée intacte sous ce front blessé50.

Le poème met en danger celui qui l’écrit, mais, une fois la crise passée, il ne reste plus sur le front du créateur, comme sur celui de Laurette, qu’un stigmate béant, signe de la création enfin advenue dans la souffrance.