Parmi les pratiques réflexives méritant le préfixe « auto- », telles que l’autotraduction, l’autoédition et l’auto-illustration, on est tenté d’inclure les cas de collaboration intime entre époux, voire en famille, tant qu’aucun facteur extérieur ne permet d’identifier un principe hétéronome dans le dispositif qui consiste à se traduire, s’éditer ou s’illustrer soi-même. C’est que l’histoire a pu invisibiliser ces collaborations à huis clos dont l’initiative demeure bien souvent auctoriale, comme c’est le cas pour les contributions, en tant qu’assistante, de la femme de William Blake, Catherine Boucher, aux ouvrages que ce dernier écrit, enlumine, grave et imprime. De même, l’Eragny Press, « presse privée » sur le modèle anglais que le peintre impressionniste Lucien Pissarro et sa femme Esther mettent en place en 1894, permet au couple de se distribuer les fonctions de graveur, d’imprimeur et de relieur, sans que cela ne donne toutefois lieu à des entreprises d’autoédition, d’autotraduction ou d’auto-illustration. En revanche, on sait que Virginia Woolf fait appel à sa sœur Vanessa Bell pour illustrer son Monday and Tuesday, recueil de nouvelles qu’elle autoédite en 1921 à la Hogarth Press, fondée en 1917 avec son mari Leonard1. On retrouve également ce genre de collaboration entre Josef Váchal et Anna Macková, qui l’assiste dans ses entreprises d’autoédition et auto-illustration ; ou encore entre Jean et Lili Dubuffet.

Dans un registre un peu différent, la petite presse confidentielle Edice 69, fondée par Jindřich Štyrský en supplément à sa Revue érotique (Erotická revue), lui permet de prolonger ses collaborations artistiques avec Marie Čermínová, connue sous le nom de Toyen2 tout en se permettant aussi des pratiques d’autoédition avec le récit en collages qu’il compose typographiquement, Émilie vient à moi en rêves3 ou Nocturne sexuel. Histoire d’une illusion démasquée, texte de Vítězslav Nezval auquel il associe ses collages4. Du côté de l’illustration, si les collaborations amoureuses, souvent liées à une inégale reconnaissance des deux parties, connaissent leur heure de gloire critique avec les aventures des surréalistes5, elles ne s’y limitent pas. Il arrive aussi souvent qu’un auteur se fasse illustrer par un membre de sa famille comme c’est le cas de la collaboration entre les frères Karel et Josef Čapek (pour Zahradníkův rok [L’Année du jardinier] en 1929, entre autres).

Enfin, on compte bon nombre d’entreprises d’autoédition chez les couples en exil, qui peuvent dans ce cas aller de pair avec la pratique de l’autotraduction : les premiers ouvrages publiés par la maison d’édition 68 Publishers fondée à Toronto par l’écrivain Josef Škvorecký et sa compagne Zdena Salivarová, elle aussi écrivaine, se composent d’originaux tchèques de l’auteur mais aussi de leurs traductions auctoriales en anglais. Un des duos les plus exceptionnels en la matière est sans doute celui des Themerson, dont la collaboration a présidé à l’élaboration de court-métrages d’animation expérimentaux comme de livres illustrés, combinant ainsi leurs activités d’édition, de traduction et d’illustration. Fondant la maison d’édition Gaberbocchus Press à Londres en 1948, ils s’inscrivent à la fois dans l’héritage du travail visuel réalisé au sein des « private presses » sur le modèle de la Kelmscott Press créée par William Morris (qui s’éditait et ne laissait pas de faire illustrer ses œuvres par ses amis préraphaélites) et dans le sillage des auteurs exilés fuyant les régimes totalitaires dans la deuxième moitié du xxe siècle, dont les perspectives de publication devaient nécessairement comporter des pratiques autotraductives.

À partir de l’étude de leurs livres illustrés, en général écrits de la main de Stefan et illustrés par celle de Franciszka (née Weinles), non sans compter quelques aménagements typographiques et casseaux excentriques, il est possible de penser ensemble les autotraductions interlinguistiques et intersémiotiques qui s’opèrent alors, voire de questionner leur nature même de traduction. Dans le cas de Bayamus, en particulier, l’autotraduction est indirectement thématisée à travers la théorie de la « poésie sémantique » que Stefan Themerson y expose, en même temps qu’elle donne lieu à une mise en livre permettant d’aligner conceptuellement l’illustration et l’orchestration de la mise en page. De ce point de vue, c’est moins une perspective génétique qui s’impose ici, mettant en évidence les détours que prend l’œuvre originale pour trouver sa forme définitive, qu’une étude de cas permettant d’observer ce que l’ouvrage fini dit de son processus et plus largement du processus d’autotraduction, qui se commente et se dédouble en texte et en image.

Autotraductions interlinguistiques, intersémiotiques et intralinguistiques

Tous deux nés en Pologne, Stefan et Franciszka Themerson s’installent à Paris en 1938, où ils se sont déjà rendus en 1936 puis, avec le début de la guerre, l’un rejoint l’armée polonaise et l’autre gagne la Grande Bretagne où il se retrouvent en 1942 afin d’y travailler pour le gouvernement polonais en exil. Après avoir réalisé ensemble des livres pour enfants et des courts-métrages expérimentaux dans les années 1930-1940, c’est à Londres qu’ils fondent en 1948 la Gaberbocchus Press, dont le nom traduit le Jabberwocky carrollien en latin et indique déjà le goût de l’écrivain pour la manipulation fantaisiste des langues. Le fait qu’ils aient fait traduire en anglais, édité, adapté et mis en scène l’Ubu roi de Jarry et publié en anglais les Exercices de Style de Queneau6 semble aussi confirmer un goût pour l’impertinence proche de la pataphysique.

Nombreux sont les ouvrages auxquels les époux collaborent dans les années 1950-1960, où les dessins de Franciszka accompagnent les textes de Stefan Themerson, bien que ce dernier produise aussi des œuvres graphiques révélant des velléités d’auto-illustration restées inédites7. Un des premiers à être publiés à la Gaberbocchus Press est Mr Rouse builds his House initialement rédigé en polonais (Pan Tom buduje dom, Varsovie, 1938), illustré par 122 dessins de Franciszka Themerson et traduit par Barbara Wright en vue de sa publication à la Gaberbocchus Press en 1950. Or certains des textes anglais de Stefan Themerson sont des traductions auctoriales : étant trilingue, il procède d’abord à des autotraductions du polonais à l’anglais ou au français8, avant de traduire inversement mais non systématiquement ses œuvres ultérieures de l’anglais au polonais. Le premier roman qu’il rédige, Professor Mmaa’s Lecture, a d’abord été écrit en polonais (Wykład Profesora Mmaa, 1943), commencé en France et fini en Irlande ; il est traduit, vraisemblablement par l’auteur, en 1953, en même temps qu’il est édité par les Themerson. Cardinal Pölätüo, qui n’a pas été illustré par sa femme mais conserve quelque chose de l’ordre de l’interprétation visuelle dans sa typographie excentrique, est quant à lui commencé en français, le projet avorté étant continué en polonais, langue dans laquelle sa première partie est achevée (Kardynał Pölätüo, Nowa Polska, 1945, vol. IV, n° 3 et 4). Celle-ci sera ensuite traduite et augmentée par une deuxième partie en anglais (Cardinal Pölätüo, 1961) qui sera ensuite elle-même traduite en polonais. De même, Bayamus, écrit en polonais et en Angleterre en 19449, paraît d’abord en polonais à Londres dans la revue Nowa Polska en 1945-1946 avant d’être autotraduit pour être publié en anglais par les éditions Poetry London en 1949 avec des illustrations liminaires de Franciszka, puis sous le titre Bayamus and the Theatre of Semantic Poetry. A semantic novel à la Gaberbocchus Press en 1965. Dans une lettre qu’il adresse en 1960 à Raymond Queneau, Stefan Themerson propose de procéder à la traduction automatique de Bayamus en français grâce à une machine électronique, ce qui devrait donner lieu à une œuvre encore meilleure que l’original anglais10.

On ne s’étonne donc pas que l’intérêt de l’auteur, confronté à des œuvres originales déjà multilingues11, se soit tourné vers la « poésie sémantique », laquelle consiste, comme le savent bien les Oulipiens12, à remplacer systématiquement un terme par sa définition paraphrastique. Ce procédé n’est pas sans lien avec l’« atomisme logique » de Bertrand Russell selon qui « toute proposition que nous pouvons comprendre doit être composée uniquement de constituants dont nous avons l’expérience directe13. » Or avant d’écrire un traité Sur la poésie sémantique14, Stefan Themerson la définit pour la première fois dans Bayamus. Dès les premières lignes, le narrateur à la première personne se voit proposer d’aller successivement au « Théâtre anatomique » puis au « Théâtre de poésie sémantique », par Bayamus, un mutant avec une troisième jambe munie d’un patin et le seul spécimen de son espèce, qu’il souhaite donc propager. Parcourant avec lui une Londres fantaisiste en direction du « Théâtre de poésie sémantique », le narrateur croise ensuite Kurt Schwitters et Karl Mayer (scénariste du Cabinet du docteur Caligari exilé à Londres et censé être mort en 1943, comme le précise le texte dont l’action se déroule après cette date), qui lui demande justement de quoi il s’agit :

Je ne le sais pas encore exactement. C’est pourquoi je m’y rends. Mais j’imagine que ce doit être quelque chose comme de la peinture faite à partir de couleurs prises directement telles qu’elles sont fournies par Messrs Rowney, ou Messrs Winsor et Newton, ou Messrs Lefranc. Sans les mélanger sur la palette. Ce doit être une sorte d’écriture poétique, avec des mots dépouillés de toute aura associative, pris directement tels qu’ils sont fournis par le dictionnaire usuel15.

L’ouvrage consacre ensuite quatre chapitres, tous numérotés 11, à la pratique de la « poésie sémantique ». Toutefois, un des intérêts de cette définition encore approximative, c’est qu’elle semble d’emblée s’appliquer aux couleurs (les noms cités évoquant des fabricants de matériaux d’art britanniques et français) aussi bien qu’aux mots – comme, du reste, la « proposition » de Russell, dont les composants ne se limitent pas aux mots au sein des phrases, mais recouvrent aussi les sons, les couleurs, voire les images et sensations.

Or cette définition est immédiatement précédée d’une application du concept, par périphrase interposée : « Bayamus regarda le petit objet animé par un ressort enroulé et renfermé dans un boîtier d’argent plat et rond qui était fixé sur un bracelet placé autour de son poignet et qui servait à mesurer le temps16. » Par la glose de l’objet montre, le texte semble s’autoparaphraser et donner son propre mode d’emploi, conformément à la pratique de la poésie sémantique qui consiste à remplacer n’importe quel mot par sa définition dans le dictionnaire. Déjà, au début du 2e chapitre, le terme « urbanisée » apparaît en italique, selon un principe de modalisation autonymique qui précède son explicitation périphrastique17. Plus tard, le narrateur procure une traduction de la chanson des étudiants du Quartier latin (au chapitre 9) et une traduction en poésie sémantique du poème chinois « Boire sous la lune », des « premiers mots d’une ballade russe », de « la glorification des choses créées que fit Saint François » ou d’« une chanson populaire polonaise » (dans le premier chapitre numéroté 11), non sans les faire précéder d’une réflexion sur les problèmes typographiques que cela pose, alors même que la traduction a donné lieu à une récitation orale au « Théâtre de poésie sémantique ». Par sa traduction « sémantique », Themerson entreprend donc des « investigations linguistiques18 » visant apparemment à désambiguïser la langue mais effectivement à la faire sortir de ses gonds sur les plans linguistique et graphique où la tentation de l’autotraduction existe sous d’infinies variantes typographiques et iconiques.

Le plurilinguisme à l’origine des traductions sémantiques

En attendant, toujours perdus en chemin vers le Théâtre de Poésie sémantique dans le chapitre au titre périphrastique « Maison aux colonnes noires », Bayamus et le narrateur demandent leur route à un agent de la circulation. Celui-ci se trouvant être français, ils se lancent dans une querelle définitionnelle concernant un bâtiment dont Bayamus sait d’expérience qu’il s’agit d’un « brothel », ce que l’agent nie énergiquement malgré la description renseignée que vient de lui en donner Bayamus, déployant ainsi la périphrase :

— Peut-être que vous avez fait l’amour avec elle, dit le policier, peut-être que vous lui avez donné deux livres sterling, et une demi-couronne à la vieille sorcière de l’endroit, peut-être que vous vous en êtes allé, mais ce n’est pas un brothel.

— Et qu’est-ce donc alors ? demanda Bayamus.

— Rien qu’une maison, dit le grand policier au visage rubicond.

— Bien, dit Bayamus, pouvez-vous alors me dire ce qu’est un brothel ?

— Oui, dit le policier, brothel est un mot utilisé par les traducteurs pour décrire le mot français : bordel*, le mot italien : bordello, les mots espagnol et polonais : burdel. Mais il n’existe pas de telle chose dans notre pays19 !

Par l’inconséquence de sa réponse, supposant une traduction linguistique sans possibilité de transposer outre-Manche la réalité à laquelle le terme fait référence ni correspondance possible entre le terme et le référent non seulement présent mais abondamment glosé par les périphrases de Bayamus, l’ignorance totale dont fait preuve le policier à l’égard de la poésie sémantique, signalée juste après, semble confirmée par avance.

Si les traces d’hétérolinguisme dans ce texte, comme dans d’autres œuvres de Themerson, sont relayées par un esprit définitoire qui ne laisse pas de s’imposer au fil du récit, elles sont en général motivées par la diégèse aussi bien que par la genèse multilingue du texte, le monde décrit étant en permanence contaminé par des référents non seulement anglais, mais aussi français et même polonais. Les composantes britanniques sont déjà sensibles dans la mention de la rencontre avec Schwitters dont Themerson a effectivement fait la connaissance à Londres20. On les perçoit encore, entre autres, dans le discours de l’agent de police, avant que « Londres » ne soit mentionnée dans le dernier chapitre21.

Quant au français, outre les nombreux emprunts qui émaillent le texte, il est surtout représenté dans le chapitre suivant qui, se déroulant dans la « maison aux colonnes noires », est intitulé « Je sème à tout vent » : c’est la devise de Larousse, qui apparaît ici en français dans le texte anglais ; c’est aussi celle de Bayamus, désignant par cette expression sa volonté, non pas d’essaimer le savoir de par le monde, mais de ne manquer aucune chance de procréer22. La référence à Larousse est loin d’être anodine, compte tenu de l’activité définitoire en cours et du rôle du dictionnaire dans la poésie sémantique comme dans la pratique de la traduction. Dans Cardinal Pölätüo, l’activité de traduction s’exerce plutôt entre connaissance directe et indirecte, tâchant de faire tenir ensemble le dogme religieux d’une part et sa contradiction empirique d’autre part ; mais elle aboutit à la fin de l’ouvrage à un « Dictionnaire des symboles traumatiques » qui fait partie intégrante de la fiction puisqu’il est rédigé par Pölätüo. Cette autre forme de traduction confirme la fascination de l’auteur pour ce principe d’équivalence sémantique qui n’est jamais aussi rigoureusement équilibré qu’une équation23. Ici, la couleur locale française tient du stéréotype libertin, mais permet aussi de mettre en scène un nouveau scénario de traduction : la paraphrase en anglais de la chanson des étudiants du Quartier latin. En effet, une des jeunes filles, une Française repoussée par le narrateur, se met à tricoter et à fredonner ladite chanson, ce qui fait conclure à ce dernier :

J’étais sûr qu’elle n’était pas consciente à quel point cette chanson était indécente. Les mots avaient perdu leur signification, ils n’étaient rien de plus qu’un certain tra la la, qu’une sorte de canevas sur lequel broder les sons musicaux. Nous perdons la signification des mots que nous utilisons. Nous nous contentons plutôt de formules verbales ; effrayés par la réalité, nous n’utilisons rien d’autre que des expressions stéréotypées. Nous aimons manger des mots passe-partout et nous aimons faire l’amour avec des clichés24.

L’idée que le mot usé accèderait à une forme d’abstraction musicale n’est pas nouvelle. En revanche, le « cliché » est ensuite associé à des inscriptions en latin ou en anglais sur des couronnes, pancartes et autres publicités authentiques dont on retrouve le pouvoir magique dévitalisé dans le chapitre suivant, « Rhododendron ». Or, suite à la discussion entre un docteur et un passant, à qui le premier prescrit de dire « rhododendron » chaque matin pour lutter contre l’anxiété que génère en lui la pensée des déshérités (en l’occurrence les mendiants, les Indiens et les Noirs), toute une série de figurants n’échangent plus qu’en langage publicitaire pour se vendre mutuellement des substituts de lait maternel, des poudres digestives et autres comprimés Sun, pilules Czam ou produits Ood, Owp, Oyt et Oyl. Toujours sur le principe de la répétition et de l’application des préceptes au fur et à mesure du récit, il y a donc là une illustration du principe de désémantisation exposé plus haut, qui passe en outre par l’usage de termes cryptés d’apparence purement phonétique, sans rapport avec le réel, si ce n’est l’évocation d’une origine vaguement anglaise (« sun ») ou polonaise (« czam », à prononcer « tcham »).

Si les mots (éculés) de la chanson (authentique) existent, comme nous en assure le narrateur, il lui importe de retrouver le morceau de réalité qu’elle recouvre et c’est l’occasion d’apporter un complément de définition, encore inconscient, à la poésie sémantique :

Je compris que l’action même de découvrir la réalité vraie, toute nue, pouvait enrichir l’esprit, le grossir de connaissances, développer ses capacités, mettre de la beauté dans ses pensées. Et je savais maintenant que la meilleure façon de la découvrir était de rejeter l’aura mystificatrice des associations conventionnelles, patriotiques, artistiques, morales, coutumières, « couleur locale », et que la meilleure méthode à suivre pour parvenir à ce but consisterait à remplacer les paroles de la chanson par des définitions formulées avec les mots du dictionnaire émotionnellement neutres, rigoureusement exacts, se conformant étroitement aux critères requis de précision25.

Selon cette méthode, le premier syntagme de « Vive les étudiants, ma mère, vive les étudiants », devient :

Que se perpétue pendant une longue période

cette source ultime

cet élément primaire

ce principe

qui se répand de manière organique

& qui habilite les personnes engagées dans l’acquisition des savoirs

à transformer la nourriture en énergie

à grandir

à s’adapter à leur environnement

& à propager leur genre26,

À l’image de la devise de Larousse devenue mission procréative chez Bayamus, la traduction de cette chanson est ainsi une resémantisation cocasse, digne de la traduction de la poésie canonique en langage intelligible, soit en « mollets mollets mollets – Mollet27 » dans le Ferdydurke de Witold Gombrowicz, encore que le protocole soit opposé puisque le sens est réduit chez Themerson à la dénotation et non à la connotation28. Un ultime complément de définition est donné dans le dernier chapitre lorsqu’un gentleman parlant quarante-six langues décrète préférer lire en traduction – continuant cette fois les réflexions de Goethe sur la littérature mondiale :

Quand je lis une traduction je sens que l’auteur ne peut me tromper aussi facilement. Il ne peut m’abuser par les sonorités de ses mots et avec les associations que chacun des mots véhicule dans l’original. Dans la traduction je peux voir la couleur locale de l’extérieur, non comme celui qui est né dans la même paroisse que l’auteur, mais comme un homme du monde29.

En ce qui concerne les realia polonaises, enfin – bien qu’il s’agisse plus d’éditeurs d’avant-garde que de l’exil, et du monde plus que de leur pays d’origine –, elles transparaissent à travers la mention régulière des horreurs de l’histoire. Le narrateur évoque aussi bien l’antisémitisme que l’exil et la guerre, participant d’une autre façon à la réflexion sur la poésie sémantique et à la nécessité d’une distance avec la langue maternelle30. D’autant plus que Stefan Themerson reconnaît à son œuvre une dimension autobiographique, qui serait moins l’objet du récit ou son paysage que le véhicule qui vous y dépose et fait ainsi partie du paysage, même si l’esprit le censure en faisant comme s’il n’était pas là31.

De fait, appliquant la traduction sémantique aux réalités de son pays d’origine, le narrateur évoque, face à Bayamus doté de ses trois jambes, le souvenir de son oncle juif qui a perdu une de ses deux jambes après avoir été poussé du métro par « un individu baptisé et engagé dans l’acquisition du savoir à l’université de Varsovie ou engagé dans des études à l’Université Polytechnique de Varsovie ». Ce faisant, il désigne par périphrases interposées un antisémitisme non formulé directement, pas plus que le terme « chrétien », ce qui l’amène à la conclusion suivante : « je ne serais pas étonné si vous me montrez dix mille unijambistes32. » C’est donc moins la précision sémantique qui est ici visée, ou la désambiguïsation des réalités connotées émotionnellement, qu’une dénonciation oblique et faussement naïve permettant de dénaturaliser une persécution réelle. Or on sait que la mère et la sœur de Franciszka Themerson sont décédées dans un camp de concentration33. Dans ce contexte, l’exil outre-Manche de Bayamus, né français, jeune fille et tripède, apparaît comme une avanie moins évidente mais néanmoins potentiellement métaphorique, en contexte de trilinguisme. De même, tandis que le narrateur voit ses « organes viscéraux » profondément remués sans pouvoir verbaliser ce qui lui arrive devant l’affiche annonçant le Théâtre de poésie sémantique, Bayamus cite la plaisanterie qu’il trouve la plus drôle, à savoir « celle où Jésus-Christ était composé d’à peu près autant de protons que Herr Goebbels34. » Si elle ne sort pas le narrateur de sa mutité, elle reconduit à l’échelle des corps le principe de l’atomisme des propositions.

C’est toutefois l’absence de souvenir de l’armée en juin 1940 qui confirme la participation de ces realias à la théorie de la traduction et de l’autotraduction en particulier. La Première Guerre mondiale est d’abord désignée périphrastiquement puis directement comme évènement dans l’enfance du narrateur, à la faveur d’une histoire de patins à roulettes (eux-mêmes d’abord laissés à deviner à travers une circonvolution définitoire)35. L’absence de souvenirs relatifs à la Seconde est encore plus notable : ne reste qu’un « espace vide, un blanc36 », et des viscères à nouveau remués. Alors qu’il prend conscience qu’il est lui-même l’orateur appelé à intervenir au Théâtre de poésie sémantique, sans le savoir ou l’ayant oublié, le narrateur se demande subitement : « Que diable peut bien être la P.S. ? » Lui revient alors un étrange poème australien prétendument trouvé dans la bibliothèque de son père, auquel il préfère là aussi sa traduction (« Jeune frère encore / Fils encore / Dorénavant je ne te / Verrai plus jamais »), où on ne trouve « aucun mot dont la signification pourrait changer selon le pays, l’époque ou le langage du lecteur37. » C’est à partir de là qu’il commence à comprendre sciemment ce qu’est la poésie sémantique, déduisant :

Chacun des mots de la P.S. n’a qu’une seule et unique signification […]. Il devrait être bien défini. Il devrait être nettoyé de toutes sortes d’auréoles qui dépendent des fluctuations du marché. Le mot : guerre, par exemple, véhicule différentes associations pour différentes personnes. Ainsi, il convient pour un discours politique, mais, dans un poème, je préfèrerais lui trouver une définition plus exacte, par exemple, celle de mon dictionnaire : Le conflit ouvert entre des nations, ou une hostilité internationale active poursuivie par la force des armes38.

Son premier exemple conscient est donc la guerre, bien qu’il ait déjà donné une définition extensive de la Première Guerre mondiale, qui en est une variante exceptionnelle, quelques pages plus haut. La chanson populaire polonaise « Jak to na wojence ładnie » (« Comme c’est joli pendant une petite guerre ») qui fait partie des exemples de traduction sémantique reprend ensuite cette définition initiale. D’une certaine façon, tout en prétendant décrasser les mots de leur « aura » (« aureola », traduit ici par « auréole »), il est moins évidemment en train de lutter contre la falsification politique des concepts que ce ne sera le cas dans Ouaf Ouaf, où Lampadephor Metaphrastes (littéralement un porte-torche traducteur de poésie en prose et réciproquement, voire commentateur) a explicitement pour fonction d’être interprète auprès de Russell et du président Truman39.

Des poèmes sémantiques à leurs dimensions graphiques

Si Themerson semble mobiliser les outils de la philosophie analytique pour aller parfois contre la logique, il ne s’agit pas là d’arguer de la pertinence de sa philosophie ni même de sa définition incertaine de la poésie. Ce qui semble notable, en revanche, c’est d’une part le conditionnement de la théorie de la poésie sémantique par un contexte multilingue, dans la mesure du moins où le texte le reflète et, d’autre part, la nature explicitement visuelle et non exclusivement verbale de ses implications.

En fondant la Gaberbocchus Press, les Themerson s’intéressaient plus aux « best lookers » qu’aux « best-sellers40 ». Or la poésie sémantique est immédiatement liée à son application graphique, comme en témoignent notamment la récitation et la traduction sur scène du poème chinois de la dynastie T’ang « Boire sous la lune ». Le narrateur expose, entre deux casseaux excentriques, le « problème typographique » que cela pose :

En somme : Comment imprimer cinq, dix, quinze mots au lieu d’un de façon à ce qu’ils se tiennent comme une entité ? Eh bien, oui, mais la Topographie Typographique d’une page imprimée est bi-dimensionnelle, n’est-ce pas ? Vous la balayez du regard non seulement de gauche à droite mais aussi de haut en bas. Par conséquent, si j’ai un nombre de mots qui forment une entité, un bouquet de noms par lequel peut être appelée une rose, pourquoi ne les écrirais-je pas comme j’écrirais les notes d’un accord musical : l’un en-dessous de l’autre, au lieu de l’un après l’autre ? La Justification Verticale et Interne est la réponse à notre problème : Comment réaliser les traductions en Poésie sémantique. J.V.I. pour T.P.S. Oui, je sais, les imprimeurs n’aimeront pas ça. Mais « la connaissance a gagné le plus par ces livres qui ont fait subir un préjudice aux imprimeurs »41.

Des années plus tard, Themerson revient sur cette topographie de la page, plus planaire que linéaire, permettant d’inscrire des définitions à la verticale dans une phrase qui reste horizontale42. Elle confirme la filiation carrollienne de son travail d’éditeur, de même que son intérêt pour Apollinaire (né Kostrowitzky), illustré par sa présence comme personnage hérétique dans Cardinal Pölätüo et par l’ouvrage qu’il consacre à ses « idéogrammes lyriques »43.

Les jeux typographiques ne manquent pas dans l’œuvre des Themerson, notamment dans leurs livres pour enfants, et on a souvent constaté combien la forme du texte y fait sens44. Mais une réflexion visuelle est aussi inhérente à la conception de la poésie sémantique et, même si ce texte a plus souvent donné lieu à des commentaires philosophiques focalisés sur le langage, elle est à l’œuvre dès Bayamus. Outre sa première définition par palette de couleurs interposée et la référence au logotype signifiant du Larousse, le passage déjà mentionné sur les inscriptions et pancartes ayant perdu le sens de leurs mots a aussi une dimension graphique. En l’occurrence, les éditions polonaise et anglaise usent toutes deux de calligrammes, du poème en escalier manifestant le paradigme définitionnel aux différents poèmes dont la structure en étoile figure en creux des hexagones45, malgré quelques variantes dans le découpage des pages46. Il ne s’agit donc pas d’opposer une orchestration de la page à une autre pour penser chaque langue séparément ; il s’agit au contraire de visualiser ce que la simplification de l’appareil lexical complexifie en termes d’arborescence paginale, laquelle met toutefois sur un pied d’égalité les différentes langues. Le dictionnaire final de Cardinal Pölätüo met lui aussi en évidence la spatialité de la page via ses polices de caractère, vignettes, manicules, calculs et autres formules47. Si les différentes versions d’un poème sont juxtaposées dans Bayamus, il s’agit donc moins de faire de la traduction une théorie de l’équivalence au sens strict que la démonstration de la cohabitation nécessaire des différentes versions dans le livre, selon un principe presque permanent de convertibilité des codes, que Themerson aborde déjà dans un article de 1928 sur la radio48.

Sur quel axe situer alors l’illustration, vertical ou horizontal ? Est-elle à concevoir comme paradigmatique ou syntagmatique ? Anne-Marie Bassy oppose à ce titre illustration et livre d’emblèmes, images pleine page et vignettes dans le texte :

Selon que les rapports entretenus par le message linguistique et l’image seront de contiguïté ou d’analogie, les deux systèmes de signes s’associeront en un syntagme unique ou détermineront au contraire deux séries paradigmatiques parallèles, susceptibles d’être substituées l’une à l’autre49.

Les illustrations qui participent à ce dispositif semblent, comme les traductions sémantiques, devoir être conçues à la fois comme équivalences imparfaites l’une de l’autre et comme cocomposantes de l’ensemble. Elles ne donnent pas à voir une juxtaposition paradigmatique entre des textes et des illustrations séparés comme c’était le cas dans L’Alphabet du bon citoyen de Russell, où ce dernier commente les 26 lettres de l’alphabet ensuite illustrées par Franciszka dans une logique définitoire subversive50, mais bien une articulation syntagmatique entre les deux, comme dans les Semantic Divertissements (Divertissements sémantiques) de 1962 signés « Themerson & Themerson ». Dans ce dernier cas, l’image est conçue par Franciszka et commentée par Stefan dans un registre proche de la définition de dictionnaire51, mais ils sont pensés et créés ensemble, de sorte qu’il n’y a pas à présumer de la traductibilité du texte en image ou de l’image en texte, qui reposerait sur l’idée d’une (auto)traduction intersémiotique.

Dans les éditions anglaises illustrées de Bayamus en 1949 (où seuls les plats de couverture, les pages de garde et le frontispice sont décorés) et 1965, la ligne très claire des dessins qui ne croient pas à l’illusion de leur troisième dimension n’en donne pas moins à voir une réalité délirante qui doit être rapportée à l’approche définitionnelle mais poétique de la traduction sémantique. En témoigne, dans la version de 1965, l’illusion de périphrase iconique redondante que reconduit l’illustration du début du chapitre 10, par extraction d’un tronçon de texte : « Nous avons dû emprunter un chemin plus long car le pont était fatigué52 ». La légende, manuscrite sur cette image, pourrait signaler une illustration conventionnelle, a posteriori, accessoire et en effet tautologique, mais elle représente un squelette de diplodocus que le texte ne laisse en rien présager, même s’il personnifie le pont fatigué et décrit l’action de ses particules irritées par un stress continuel. Quelques lignes plus bas, les symboles ⊃ et ⊂ viennent en outre modéliser le détour effectué, confirmant l’alignement conceptuel des jeux typographiques et graphiques. Certains des Divertissements sémantiques semblent de même confirmer qu’il s’agit d’aligner l’un et l’autre, le « Paterfamilias » entouré d’enfants aux attributs faits de lettres ayant un corps-calligramme répétant son nom, tandis que « Passé et futur » repose plutôt sur un croisement de lignes constituant des personnages, à quoi s’ajoutent deux blocs de texte permettant le décompte des jours, à gauche « avant hier » et à droite « après demain » :

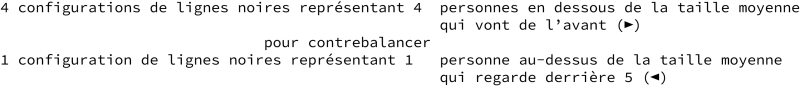

Dans la phrase « 4 configurations de lignes noires représentant 4 personnes en dessous de la taille moyenne / qui vont de l'avant /

pour contrebalancer / 1 configuration de lignes noires représentant 1 personne au-dessus de la taille moyenne / qui regarde derrière »53 on remarque que les Themerson opèrent une distribution typographique qui correspond à un découpage des propositions, où les participiales traduites ici comme des relatives « qui vont de l'avant » et « qui regarde derrière » sont placées sous leur sujet tacite respectif « personnes » et « personne ».

Dans les autres illustrations de Bayamus, les lignes claires se superposent au point que, comme dans les géométries impossibles que Stefan se plait à dessiner54, l’illusion de troisième dimension est défaite. En 1965, elles semblent toutefois illustrer un chapitre, voire le titre des chapitres plus qu’un segment du texte. C’est le cas du titre pour le chapitre 2, « Nature morte à la chaussure noire55 » qui, comme l’image, ne trouve pas d’ancrage dans le texte. On y voit un homme la tête penchée sur une table, sur laquelle se trouvent un café, un cendrier et un pied chaussé. Faute de profondeur dans l’image, il est difficile de savoir s’il en a d’autres et une certaine confusion s’installe entre table et toile, voire entre le dessin qui orne le livre et la nature morte en question, puisqu’un cadre suspendu découpe le dessin en deux comme par surcadrage. Le titre pourrait ainsi désigner le tableau mis en abyme plus que la réalité que l’image est censée désigner. Au chapitre 3, intitulé « Troisième jambe56 », on identifie de même le personnage de Bayamus volant presque grâce à son « patin à roulette » qui tient lieu, du reste, de titre au chapitre 657 : centrale, cette image servait de couverture à l’édition de 1949 chez Poetry London. Enfin, les deux illustrations du chapitre 12, intitulé « Bottle party58 », ne permettent pas vraiment de donner à voir les freaks que le premier chapitre décrivait dans des bocaux et qu’il met désormais en scène lors d’une soirée de clôture riche en rebondissements. L’une des deux images – celle qui apparaissait face à la page de titre dans l’édition originale anglaise – distribue en revanche les multiples personnages à la fois horizontalement et verticalement sur la page en deux dimensions, puisqu’ils se marcheraient littéralement les uns sur les autres, n’était l’absence de perspective. Un personnage porté par deux autres se fait piétiner par une silhouette qui, la main tendue vers un autre bonhomme encore transperce de son bras le corps de deux phénomènes sans que les proportions ne soient respectées ni même l’épaisseur présumée de leur matière. Il n’est donc pas anodin que les chapitres illustrés ne soient pas les mêmes que ceux composés de jeux typographiques (les chapitres 9 et 11, surtout). Ces derniers vont parfois jusqu’à figurer une portée avec des notes surmontées d’écriture manuscrite, voire introduire de petits casseaux en forme de visages stéréotypés, pour clore la traduction de la chanson populaire polonaise, en l’occurrence59.

Si, par les « cercles vicieux » de définition en quoi consiste la poésie sémantique « notre traduction sémantique est plus la même chose que l’original que ne l’est l’original lui-même »60, ne peut-on pas en dire autant du cercle vicieux de la traduction intermédiale de ce « texte multidirectionnel »61 ? De fait, la procédure est comparable en texte et en images :

Au début, la méthode du dictionnaire provoque la même fascination que celle produite par les procédés mécaniques comme l’appareil photo, la pierre lithographique, etc. Cependant, une fois cette étape passée, ça devient un vrai médium poétique. Ça construit de nouvelles (et parfois compliquées) images poétiques62.

Si la technique du dictionnaire, bien qu’apparaissant mécanique, sinon automatique, produit finalement un résultat plus subjectif, aléatoire et « différant » (au sens derridien) de l’origine qu’on ne pouvait le présumer, elle s’apparente en définitive à la traduction faussement littérale et dessinée que Franciszka donne du texte de Stefan.

*

Après avoir observé la genèse multilingue et multisémiotique du texte, la thématisation de la traduction via l’autoparaphrase en contexte multiculturel et enfin la double projection paginale de ce processus d’autotraduction omniprésent, force est de constater que les « configurations de lignes noires » de part et d’autre se répondent sans s’annuler ni se répéter, différant l’une de l’autre à l’infini. Or la réflexion des Themerson sur la poésie sémantique progresse vers de plus en plus d’intermédialité, à mesure que leur création s’autonomise : ils écrivent en 1949 une « sonate sémantique63 » avant de créer vers 1954-1960 un « opéra sémantique64 », pour partie inspiré des Divertissements sémantiques en texte et en image réalisés sur leur presse privée en 196265, avant qu’ils ne rééditent eux-mêmes Bayamus en 1965, et que Stefan ne joue dans un film qui en étend le spectre en 197666. Comme le signale Andrzej Hejmej, l’intermédialité qui se joue ici était déjà préparée par la visualité voire la musicalité de l’entreprise de traduction sémantique67. Elle est prolongée et amplifiée dans les Divertissements sémantiques par des manicules et des lettres explicitant la logique du transfert, comme dans « Un étranger » où les blocs de textes calligrammatiques sont visuellement rattachés aux images avec lesquelles ils sont conçus et cohabitent68. L’autotraduction, l’autoédition et l’auto-illustration ne sont ainsi qu’une façon de se réadapter à chaque fois sur un nouveau support, impliquant un continuum non seulement entre les œuvres et les langues mais aussi entre les systèmes de signes. C’est pourquoi Adam Dziadek refuse de parler de « jeux intersémiotiques69 », car dès lors :

Nous postulons d’avance que les systèmes de signe sont distincts, alors que dans les livres des Themerson, il en va avant tout de leur co-existence, leur cohabitation. Les pages de ces livres sont pour ainsi dire performatives, des pages d’écriture et/ou de lecture, une sorte de drame unique de la signification dans lequel des scènes particulières se jouent simultanément70.

C’est que, dans leur continuité même, ces systèmes de signes restent assez distincts l’un de l’autre pour se désigner mutuellement, se superposer dans le casseau qui montre le passage de l’un à l’autre et cohabiter sur la page mais pas assez pour pouvoir exister l’un sans l’autre, dans une version unilingue, pour ainsi dire.