Lorsque la bibliothèque royale de Belgique (KBR) se préparait à entamer un projet de recherche visant à recenser, archiver et étudier la littérature numérique belge, une des questions de recherche formulées fut la suivante : Quelles sont les particularités de la littérature numérique belge et en quoi diffère-t-elle de la production d’autres pays1 ? Cette question, loin d’être reléguée à un stade avancé du projet, est centrale au développement d’un schéma de métadonnées qui permettrait de décrire adéquatement les œuvres indexées. Simultanément, un répertoire de littérature numérique belge devrait pouvoir être interopérable avec d’autres bases de données déjà en activité. Pour cela, un accent sur les spécificités locales semble contre-productif.

Le collectif de littérature numérique Anaïs Berck, un des acteurs majeurs dans le paysage de la littérature numérique belge, intègre la notion de données depuis une perspective décoloniale. En même temps, il se situe dans une démarche artistique holistique qui brouille les frontières entre expérimentation, création, recherche et édition. Ses œuvres, qui résistent à être décrites via les normes bibliographiques d’usage, posent des défis particuliers permettant d’alimenter notre réflexion sur l’utilisation de bases de données dans le champ de la littérature numérique, et particulièrement, sur la tension entre spécificité locale et abstraction globale qui nous préoccupe. Premièrement, nous exposons les liens entre la colonialité et la pratique d’homogénéisation et de déracinement contextuel favorisée par la structuration de la connaissance dans des bases de données. L’œuvre d’Anaïs Berck problématise ce procédé dans le contexte de la violence épistémique exercée sur la nature, notamment dans le cadre de la colonisation belge. Ensuite, en nous appuyant sur la démarche expérimentale d’édition et de publication, proposée par Anaïs Berck au travers du projet Algoliterary Publishing House (APH), nous élargissons cette réflexion aux bases de données de littérature numérique, qui, elles aussi, deviennent des instruments d’abstraction du champ de la littérature numérique. Finalement, en analysant l’œuvre d’Anaïs Berck Walk along the Trees of Madrid et en prenant en considération un contexte d’énonciation de plus en plus large, nous questionnons la focalisation par défaut sur l’œuvre souvent de mise dans ces bases de données.

Anaïs Berck est un collectif autodéfini comme un ensemble d’êtres humains, d’algorithmes et d’arbres. Il explore l’espace formé entre l’intelligence humaine, végétale et artificielle. Il produit des œuvres de littérature numérique, qui, notamment, génèrent automatiquement des textes où les arbres occupent une position auctoriale tout en explorant le concept de maison d’édition décoloniale.

La pensée décoloniale vise à remettre en question la géopolitique du savoir hégémonique et totalitaire qui s’est établi depuis le xvie siècle au travers du colonialisme de conquête, et, plus largement, de la logique de la colonialité, qui a permis à la modernité occidentale de revendiquer l’universalité de son savoir théologique, scientifique et philosophique2. Le procédé de la décolonialité s’ancre, entre autres, dans divers projets politiques et éthiques qui s’orientent vers une vision du monde pluriverselle, pensée depuis des espaces et des corps marginalisés, plutôt qu’universelle et basée sur un universalisme occidental abstrait3. Sur la page web de l’APH, de nombreuses pistes et questions de recherche sont suggérées : Comment pouvons-nous prendre en compte notre position géopolitique et corporelle lors de la conception et la théorisation d’objets informatiques ? Comment contribuer à déconstruire les narrations excluantes, invisibilisantes ou violentes ? Comment critiquer des jeux de données structurées dont les normes sont héritées de la colonisation4 ? Les préoccupations d’Anaïs Berck font écho à des débats récents sur la décolonisation des humanités numériques, et, particulièrement, la décolonisation des archives ainsi que les biais et silences dans la production du savoir et des récits historiques5.

La littérature numérique a une relation particulière avec ces questions. D’une part, bien que la production d’œuvres de littérature numérique, en tant que formes d’exploration de l’apparatus digital contemporain, puisse elle-même être considérée comme une pratique appartenant aux humanités numériques, la littérature numérique s’est souvent située en périphérie du champ6. D’autre part, la littérature numérique a fréquemment été comprise comme une forme de critique, réflexion et défamiliarisation des outils et technologies numériques7. De cette façon, elle s’est parfois placée en opposition vis-à-vis des humanités numériques, qui, jusqu’il y a peu, problématisaient rarement leurs outils et méthodes d’investigation dans leurs contextes historiques et néocoloniaux8.

Les humanités numériques et la littérature numérique reposent toutes deux sur de multiples transformations de matériels sources en données ou constituants lisibles par un ordinateur. En ce qui concerne les humanités numériques en particulier, le concept de données est omniprésent. Les données (data) ont été définies par Rob Kitchin comme « la matière première produite par l’abstraction du monde en catégories, mesures et autres formes de représentation [...] qui constituent les éléments de base à partir desquels l’information et la connaissance sont créées9 ». La « datafication », en humanités numériques comme ailleurs, est donc un procédé d’abstraction qui transforme une réalité, un procédé ou une représentation complexe en données structurées. Cette réduction de dimensionnalité drastique se fait au travers d’un prisme préétabli, comme, par exemple, une ontologie de métadonnées.

Colonialité et données

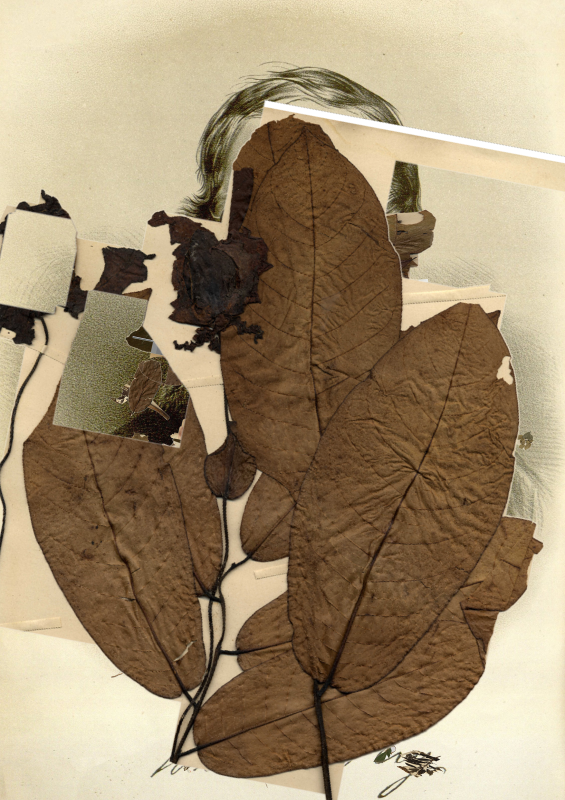

L’œuvre centrée sur la nature en tant que sujet proposée par Anaïs Berck relève la continuité entre la colonialité et l’abstraction nécessaire à la création de données. Par exemple, La Botanique coloniale wikifiée10 est une proposition de recherche de l’altérité dans l’encyclopédie en ligne Wikipedia. Les arbres non occidentaux n’ont pas seulement été déplacés pendant la période coloniale, ils ont aussi été rebaptisés par les Européens, en utilisant le système de classification de Linné, dont les noms latins sont encore aujourd’hui la norme mondiale. Les utilisations médicinales, comestibles et matérielles des arbres furent ainsi marchandisées et les jardins botaniques furent créés comme composants de la politique d’exploitation économique coloniale. La Botanique coloniale wikifiée montre comment Wikipedia présente des arbres majeurs provenant de différents continents. Dans le même esprit, l’œuvre Rewilding specimens, quant à elle, comprend une série de portraits de taxonomistes, recouverts par des spécimens de plantes et arbres qu’ils ont renommés entre 1885 et 1960 au Congo belge11.

Figure 1 : Portrait du botaniste John Lindley, par Anaïs Berck.

© Anaïs Berck

L’œuvre d’Anaïs Berck souligne que l’abstraction de la nature — c’est-à-dire la tendance à l’appréhender via une taxonomie plutôt que comme un ensemble de spécimens uniques et divers — nous permet de la concevoir en termes d’unités interchangeables et remplaçables, donc comme des « ressources ». Des chercheurs décoloniaux tels que Camilla Townsend et Walter Mignolo ont situé l’essor de l’abstraction comme une conséquence de la conquête des Amériques12. La sphère de la « nature », comprenant les femmes et les peuples supposés primitifs, était considérée comme l’illustration d’un stade antérieur du développement. Leur déficit de rationalité invite à la conquête et à la réorganisation rationnelle taxonomiques13. Cette cosmovision reposant sur l’abstraction conduit à un sentiment illusoire de notre propre indépendance ontologique et écologique14. La reconception de la nature dans des termes agentiels, telle que proposée par Anaïs Berck, contribue à questionner et déconstruire cette appréhension à la fois abstraite et marchande de la nature.

Au-delà du traitement de la nature en particulier, la tendance à l’universalité de l’épistémologie moderne laisse de côté l’expérience vécue et la mémoire au profit d’un système de classification rigide promouvant un modèle de pensée généralisant et homogénéisant. En reléguant à l’arrière-plan la particularité, le lieu et le récit en tant que facteurs de la pensée et de la vie humaine, les cadres colonisateurs font des lieux de simples instruments passifs ou des surfaces neutres pour l’inscription de projets humains15. Ricardo Padrón explique comment les cartographes du « Nouveau Monde » ont rationalisé le monde connu grâce aux principes de la géométrie euclidienne : « dans l’ordre de l’abstraction, tout est compris comme un lieu ou un objet à l’intérieur de cet espace16 ». En conséquence, toute chose se prête à une compréhension systématique, à une réification, à une appropriation ou à une subordination de la part d’un sujet qui l’observe17.

Colonialité, base de données et littérature numérique

Cette représentation du monde réel via un procédé d’abstraction et de division en unité de sens est intimement liée au concept de base de données. Les taxonomies, ontologies et schémas de métadonnées sont conçus entre autres, pour permettre de manipuler ce que nous considérons être l’essence d’un objet. Pour reprendre les termes de Ramesh Srinivasan, les bases de données « prennent des actions, des événements et des pratiques spécifiques et les résument en données indexables et comparatives18 ». Ce faisant, elles filtrent également ce qui ne peut pas être aligné aux protocoles de classification existants.

Sans être intrinsèquement « coloniales », les bases de données, de par leur nature, ont tendance à homogénéiser les objets qui en font partie, à les décontextualiser de leur environnement d’origine, et à les présenter au travers d’un prisme unique19. Or, la pensée décoloniale nous rappelle que nous parlons toujours depuis une localisation particulière, et non depuis un point de vue neutre, objectif et universel. D’après Ramón Grosfoguel, « la neutralité et l’objectivité désincarnées et non localisées de l’ego-politique de la connaissance est un mythe occidental20 ». La conceptualisation de la partialité et de la subjectivité de la connaissance n’est pas la prérogative de la décolonialité21. Cependant, au travers de la pensée décoloniale, les pratiques centrées sur les données (data-centric) et leur traitement au sein de l’environnement numérique ne sont pas contextualisées en utilisant les quelques décennies qui nous séparent du développement du web, mais en prenant en considération les cinq siècles passés22. Ce cadre nous offre des outils supplémentaires pour interroger l’histoire de l’informatique, du développement des bases de données et des procédés épistémiques qu’elles mettent en place. En particulier, le procédé d’abstraction mis en œuvre dans les bases de données peut être contextualisé via les liens épistémiques et historiques entre la technologie numérique et les paradigmes hégémoniques eurocentriques issus de la modernité23.

Dans le champ de la littérature numérique, la base de données a toujours été considérée comme un outil partial. Comme mentionné ci-dessus, le milieu est particulièrement attentif à la non-neutralité des technologies numériques. La capacité des typologies et ontologies à déterminer la manière donc nous percevons, accédons et interprétons les connaissances apparaît comme une évidence24. Une revue détaillée des différentes bases de données de littérature numérique dépasse le cadre de cet article. Cependant, deux exemples nous permettront d’illustrer la position du champ de recherche vis-à-vis des bases de données.

La base de connaissances ELMCIP (Electronic Literature Knowledge Base) crée des liens entre les œuvres de littérature numérique et la recherche portant sur ces œuvres de façon à modeler le champ dans son ensemble, au sein duquel recherche et création émergent souvent de contextes voisins. La plateforme est également collaborative puisqu’un compte d’utilisateur permet d’ajouter et de modifier des entrées dans la base de connaissance. Elle dispose de vocabulaires contrôlés pour les informations bibliographiques de base, mais, pour les thèmes et les descriptions de contenu, elle utilise un système de tags folksonomiques où chaque contributeur peut utiliser un tag de son choix, qu’il existe déjà dans la base de données ou non. Ce système est moins « efficace » puisque qu’un même concept peut être annoté avec des tags différents et que des tags mentionnés une seule fois ne contribuent pas à améliorer les possibilités de découverte des œuvres qui peuplent la base de données. Cependant, cette approche a été préférée précisément pour éviter de limiter les voies d’entrée dans les œuvres en imposant une typologie fixe25.

La base de données Rhizome ArtBase est une archive d’œuvres d’art numériques. Certaines entrées comportent des liens externes et d’autres des copies, archivées et hébergées par Rhizome. Parce qu’une œuvre d’art en réseau évolue au fil du temps — que ce soit en raison d’actions intentionnelles du ou des créateurs de l’œuvre, de l’intervention du personnel institutionnel chargé de préserver ou d’exposer l’œuvre, ou de changements structurels dans le logiciel ou les composants de l’œuvre —, cette archive capture différentes « variantes » d’une œuvre. Un élément clé du modèle d’enregistrement est donc la possibilité de relier une œuvre à toutes ses variantes. De plus, le modèle de données de l’ArtBase a explicitement été conçu pour tenir compte de multiples acteurs impliqués dans la création d’une œuvre sur Internet, en contradiction avec la conception traditionnelle (occidentale) de l’archivage et de la conservation de l’artiste en tant que créateur unique d’un objet unique26.

Ces deux initiatives illustrent depuis des perspectives distinctes une volonté de transparence, collaboration et questionnement épistémique relatif aux enjeux de la création d’un schéma de métadonnées. Ces efforts, tout comme d’autres bases de données telles que NT2, le Electronic Literature Directory, Weblitt et le Répertoire des écritures numériques, ont été intégrés dans des projets de recherche où les choix de métadonnées étaient souvent fonction de questions et d’intérêts de recherche spécifiques27. L’objectif n’est donc pas de créer une représentation objective ou neutre du corpus. De plus, la nature illusoire de la représentation fixe est particulièrement évidente dans la littérature numérique, car les médias utilisés par les créateurs évoluent presque aussi vite que le paysage numérique lui-même.

De l’importance du contexte dans la réception des œuvres d’Anaïs Berck

Cependant, des œuvres, telles que celles proposées par Anaïs Berck, nous amènent à pousser plus loin le questionnement des récits créés par les bases de données de littérature numérique. Lorsqu’une œuvre est placée dans une base de données, un procédé de déracinement et, via le modèle de métadonnées, d’abstraction se produit. Les clés de lectures contextuelles sont effacées et remplacées par un schéma de métadonnées préexistant. Pour reprendre les mots de Couldry et Mejias, « l’abstraction consiste à faire disparaître les textures de la vie sociale28 ». En lisant l’œuvre d’Anaïs Berck intitulée Walk along the Trees of Madrid en cercles concentriques, englobant un contexte de plus en plus large, les éléments constitutifs de l’œuvre, qui semblent initialement suivre une formule éprouvée du genre de la littérature numérique, prennent progressivement de nouvelles significations qui repoussent l’enveloppe des créations numériques pour intervenir dans la conversation autour de la crise climatique et de la décolonialité29.

Cette œuvre utilise un algorithme pour créer simultanément un poème et un itinéraire de promenade dans le quartier de Las Letras, à Madrid. Elle peut être lue en anglais et en espagnol et s’appuie sur des romans des auteurs espagnols du XIXe siècle Emilia Pardo Bazán et Benito Pérez Galdós. Le premier mot du poème est l’article indéfini « un » et les mots suivants sont générés par l’algorithme jusqu’à l’obtention d’un point. La promenade est générée à partir de la base de données « Un Alcorque, un Árbol », qui indexe les arbres de Madrid. Chaque nom, adjectif, verbe ou adverbe significatif est associé à un arbre du quartier de Las Letras. Dans le PDF généré après le choix du roman, le lectorat est invité à se promener dans le quartier en récitant des parties du poème à chaque arbre le long de la promenade produite par le poème.

Les différents éléments qui interagissent pour créer cette œuvre — les choix du lectorat, l’algorithme, le poème concret généré, les textes canoniques utilisés comme données, la base de données reliant l’œuvre au monde matériel et le mouvement potentiel du lectorat médiatisé par l’œuvre — sont des composantes essentielles du genre de la littérature numérique. Prise isolément, l’œuvre est fortement autoréférentielle et propose une réflexion sur le langage, l’auctorialité, le « canon » littéraire et la manière dont les perceptions de la réalité sont constamment médiatisées par le texte.

Une autre couche sémantique est ajoutée au poème produit grâce aux informations contextuelles fournies sur l’algorithme des chaînes de Markov dans le PDF. Les chaînes de Markov sont un algorithme de probabilité basé sur la notion que les événements passés déterminent en partie le présent. Pour Markov, le langage est un exemple de système où les probabilités statistiques peuvent être modélisées. Cette documentation, qui comprend également le code informatique complet de l’œuvre, indique explicitement que l’approche statistique de Markov en matière de modélisation et de génération de langage a ouvert une nouvelle ère pour le traitement automatique du langage naturel qui est encore d’actualité aujourd’hui. Cette historicisation contribue à la dimension autoréférentielle de l’œuvre, qui se présente comme une filiation directe des racines mêmes de la recherche en traitement automatique de la langue et souligne le rôle du langage dans l’histoire de l’informatique algorithmique.

Contrairement aux chaînes de Markov, le rôle des arbres n’est pas explicitement contextualisé au sein de l’œuvre. Leur présence semble créer un lien matériel entre le Madrid de Pérez Galdós et Pardo Bazán et celui du lectorat. Elle souligne que notre perception des lieux qui nous entourent a été façonnée, non seulement par nos expériences physiques, mais aussi par nos expériences textuelles. Tout comme ce langage littéraire est remédiatisé grâce à une chaîne de Markov de façon irréelle, mais probable, leurs pas le sont également. Ces promenades et ces textes nouveaux agissent comme une allégorie du principe de la chaîne de Markov, selon lequel les éléments du passé, contenus dans le présent, influent sur la probabilité qu’un événement se produise dans le futur. Ces textes écrits un siècle auparavant régissent la probabilité des directions successives prises par le lectorat d’aujourd’hui.

Cependant, l’éthique critique et décoloniale de l’œuvre — qui regarde vers l’extérieur plutôt que vers l’intérieur — n’est disponible que si l’on considère son contexte de publication, c’est-à-dire l’Algoliterary Publishing House (APH), sur le site de laquelle cette œuvre est publiée. L’APH est un projet de recherche artistique qui vise à décentrer la perspective de l’être humain et à exploiter les algorithmes, non pas à des fins d’extraction de ressources ou de gains financiers, mais pour faire corps avec la nature et remettre en question les hiérarchies (culturelles) coloniales30. Les questions de recherche présentées sur le site du projet témoignent d’une volonté de repenser les concepts d’auteur, d’informatique (algorithmique) et de crise climatique à la lumière de la pensée décoloniale, et au-delà du débat théorique, de créer un modèle alternatif de maison d’édition qui serait en symbiose avec la nature. Les ouvrages publiés par l’APH interrogent la représentation de l’arbre dans les textes et les données en réutilisant de manière créative des données analogiques liées à l’arbre (température, lumière, humidité) et des architectures de données actuelles (herbiers coloniaux, textes législatifs, philosophie, littérature). Ils visent également à interroger la surabondance de résultats créatifs dans la littérature algorithmique et ses implications pour la lisibilité, la valeur littéraire et l’impact environnemental31.

La recontextualisation du matériel existant est un élément clé de nombreuses œuvres de littérature numérique. Notamment en raison de ses racines dans la poétique combinatoire et de son développement dans un écosystème numérique favorisant les pratiques d’échantillonnage, les œuvres numériques littéraires trouvent souvent leur sens dans les écarts entre le contexte original des données et leurs manifestations dans une nouvelle création. Parallèlement, en raison de cette affinité avec une recontextualisation génératrice de sens et, une fois encore, leurs modes de circulation numériques, les œuvres de littérature numérique elles-mêmes sont particulièrement sensibles aux glissements sémantiques lorsqu’elles sont déplacées dans de nouveaux contextes.

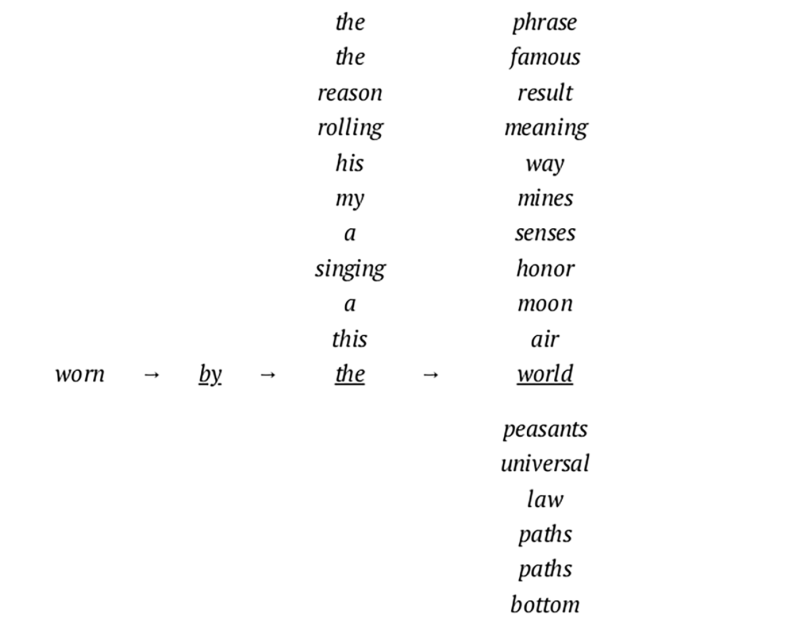

Lorsque les circonstances de sa création et son lieu de diffusion sont pris en considération, les éléments constitutifs de l’œuvre décrite ci-dessus acquièrent de nouvelles significations. En consultant les questions de recherche proposées sur la plateforme de l’APH, nous comprenons que les chaînes de Markov, qui contribuent de prime abord à la dimension métatextuelle de l’œuvre, font en réalité partie d’une démarche extratextuelle liée à des enjeux sociétaux contemporains. Les principes méthodologiques qui animent les activités d’Anaïs Berck incluent le besoin d’implémenter les algorithmes physiquement et métaphoriquement parce qu’« un algorithme doit être vu pour être cru32 ». L’utilisation de cet algorithme, ainsi que sa représentation concrétisée dans les fichiers PDF, créés à chaque « lecture » de l’œuvre, contribuent à une pratique qui cherche à la fois à défamiliariser l’usage de ces algorithmes en les utilisant dans des contextes différents de ceux pour lesquels ils ont été conçus, et démystifier leur fonctionnement en détaillant leur structure, ainsi que leur histoire et le contexte de leur émergence. Ainsi, la représentation graphique de la génération du texte grâce aux chaînes de Markov est un exemple de poésie concrète, qui connecte l’œuvre aux antécédents littéraires dadaïstes de la littérature numérique, et devient une démarche didactique visant à représenter graphiquement le procédé exécuté par le code grâce à une boucle générative (voir figure 2).

Figure 2 : Extrait d’un PDF généré par l’œuvre d’Anaïs Berck Walk Along the Trees of Madrid représentant le procédé de génération du poème via les choix aléatoires consécutifs d’un mot parmi une liste de possibilités.

Licence CC BY

La place des arbres dans l’œuvre est également éclaircie par la relation de l’APH au concept d’auctorialité. Les métadonnées relatives aux autrices et auteurs sont divisées en trois catégories : algorithmes, arbres et humains. La catégorie « humains » inclut Pardo Bazán et Pérez Galdós, ainsi que les personnes qui ont contribué à la conception et à l’implémentation de l’œuvre. L’idée que la littérature numérique remet en cause la notion même de « paternité littéraire » n’est pas nouvelle. Scott Rettberg souligne que cela n’est pas seulement dû à la nature collaborative du développement de logiciels et à l’engagement d’un public participatif, mais aussi au fait que « la créativité est le produit de relations sociales et de contextes culturels plus que de l’inspiration33 ». Bien que l’édition de livres ait toujours été une affaire collégiale, impliquant des éditeurs, des typographes et des concepteurs, les couches successives de création sont rendues visibles dans l’écosystème numérique et les pratiques artistiques qu’il encourage34. Le décentrement de l’auteur, tout comme le décentrement de l’humain, est un sujet prépondérant dans les débats décoloniaux. L’appropriation et le mépris sont deux attitudes face aux connaissances indigènes qui ont été facilitées par l’importance attribuée à la paternité intellectuelle comme instrument de légitimation de la création de la connaissance35. À nouveau, en consultant les questions posées sur la page web de l’APH, le décentrement de l’auteur évoqué par Rettberg n’évoque plus autant une déhiérarchisation postmoderne du statut de l’auteur qu’un questionnement radical à la fois épistémologique et pratique des rapports entre les algorithmes, les humains et la nature dans le contexte de l’édition et de l’édition numérique. La démarche implique de donner une « voix » aux arbres, qui ont été réduits à la qualité de ressources, notamment lors de la colonisation, et dont la singularité et la place unique dans l’écosystème ont été ignorées.

De même, le statut auctorial de l’algorithme des chaînes de Markov devient une proposition plus radicale lorsque nous comprenons que la cooptation des algorithmes dans un procédé décolonial fait partie des principes de l’APH. La question de recherche « Et si les algorithmes s’engageaient en faveur d’un monde plus égalitaire36? » suggère que, au-delà d’une appropriation situant l’algorithme dans son contexte géopolitique tout en le sortant de son contexte d’utilisation actuel, l’œuvre Walk Along the Trees of Madrid s’inscrit également dans une démarche visant à distancer les algorithmes de l’éthique et de l’économie néocoloniales auxquelles ils sont souvent associés.

Au-delà de l’interprétation de l’œuvre, sa multiplicité et sa matérialité sont également le sujet de questionnements. C’est dans la multiplicité du contenu, en opposition avec le produit « unique » et définitif, qui définit le plus souvent l’œuvre littéraire, que la littérature générative trouve une partie de son sens37. Anaïs Berck demande quand ces générations multiples deviennent du bruit, comment l’abondance de la production algorithmique peut être rendue lisible pour l’être humain, si la lecture perd de sa valeur quand il existe un million de versions légèrement différentes d’un livre, et s’il est possible ou intéressant de se décider sur la version « statique » d’un livre38. La mise en page évocatrice du code, l’existence de copies uniques sur les ordinateurs des lecteurs, le choix d’un outil de génération de fichiers PDF, et l’impact écologique de la génération de livres digitaux sont autant de questions posées par Anaïs Berck qui apportent de nouvelles dimensions de lecture à l’œuvre analysée ici, mais qui sont également rendues concrètes par son existence. La boucle de rétroaction entre les œuvres et la recherche est mise en évidence sur la plateforme de publication de l’APH.

Finalement, la genèse et les antécédents communautaires d’Anaïs Berck sont également une clé de lecture importante. Algolit et Constant sont deux collectifs basés à Bruxelles qui font partie de l’écosystème d’Anaïs Berck. Algolit est un collectif de création littéraire numérique qui utilise le code informatique et les affordances de l’environnement numérique pour expérimenter de nouveaux modes d’écritures et de lecture39. Constant est une organisation d’artistes active au croisement entre l’art, les médias et la technologie40. Le collectif développe, étudie et expérimente l’environnement digital contemporain. Par exemple, Constant examine les discriminations et les problèmes structurels inhérents à la technologie, notamment en ce qui concerne la marchandisation des données personnelles liées aux comportements des utilisateurs dans l’espace numérique. Or, Anaïs Berck note que le profil des personnes, établi par les algorithmes commerciaux, est similaire à la façon dont la nature est considérée : elle présente principalement un intérêt en tant que collectifs dotés de caractéristiques spécifiques optimisées pour l’exploitation commerciale. Des procédés de continuité, d’inspiration et de fertilisation, entre Anaïs Berck et ces différents collectifs sont explicitement envisagés sur la plateforme de l’APH. Cette maison d’édition, les œuvres qui sont créées dans son contexte et les réflexions qui les entourent sont le produit d’une activité collective, en cours depuis plus d’une décennie.

Une base de données de littérature numérique « située » ?

Cette lecture itérative de Walk Along the Trees of Madrid, qui montre que lire cette œuvre indépendamment de son contexte entraîne un glissement de sens majeur, est elle-même subjective et dépendante d’une instance d’énonciation particulière. Bien qu’elle n’ait pas été proposée par des membres d’Anaïs Berck, cosignataire de cet article, cette lecture est conditionnée par des échanges avec le collectif. Cependant, considérer la plateforme de publication, puis le contexte créatif et idéologique de sa conception permet de faire une lecture à la fois subjective et « située » de l’œuvre, et d’accéder à de nouvelles clés d’interprétation. Alors que le livre imprimé, par exemple, est souvent conceptualisé comme un produit fini, conçu pour être lu avec un certain détachement face à son contexte de production et de publication, le cas de l’APH met en évidence l’enchevêtrement procédural auquel les œuvres littéraires numériques se prêtent fréquemment. Séparer l’œuvre de sa plateforme de publication et de l’écosystème communautaire à l’origine de sa conception place des frontières arbitraires dans un mode de création-recherche itératif et en constante évolution. Comme le souligne le modèle de métadonnées développé par Rhizome, la focalisation sur une œuvre définitive et publiée n’est pas toujours pertinente. Cet angle de perception nous pousse à inclure ce qui correspond suffisamment à notre compréhension d’une publication, et à exclure d’autres types de productions. De plus, il dénature ces œuvres en donnant l’impression qu’elles ont été créées, puis publiées comme telles, alors qu’elles font partie d’un continuum avec d’autres pratiques formant un mode de fonctionnement et de réflexion vivant.

Selon Anaïs Berck, le procédé est aussi important que l’œuvre elle-même et une œuvre de littérature numérique est elle-même un procédé. Pour documenter leur travail, la notion d’œuvre devient une limitation. Que faut-il décrire ? Le collectif lui-même et ses pratiques, incluant, par exemple, des résidences expérimentales et des promenades ayant pour but de décentrer la position de l’être humain par rapport à la nature ; la plateforme de publication Algoliterary Publishing House, qui est une expérimentation en flux constant sur les enjeux techniques, esthétiques et sociaux d’une maison d’édition numérique, décolonisée et respectueuse de l’environnement ; ou les œuvres qui y sont publiées et dont la création est intimement liée à la plateforme et aux activités du collectif ?

En fin de compte, nos perceptions et notre compréhension du champ que nous essayons d’abstraire, dans ce cas, la littérature numérique, sont fondamentalement ancrées dans les archives produites et dans le texte narratif que nous construisons à partir d’elles. L’implication ici est que les données et les informations qui ne se conforment pas à un consensus de la « norme » sont difficiles à situer dans n’importe quel type de données structurées. Quand la littérature numérique est inséparable d’un champ d’action plus vaste, allant au-delà du fait littéraire, et s’inscrivant dans un tissu social activiste pluridisciplinaire, la représentation partielle et biaisée offerte par la base de données, bien que précieuse dans de nombreux contextes, court le risque de créer des angles morts dans notre compréhension du milieu. C’est particulièrement important compte tenu de la vulnérabilité de cette forme à l’obsolescence technologique. Quand une page web disparaît ou devient illisible sans avoir été préservée de façon pérenne, les descriptions des œuvres deviennent une forme d’archivage.

Nous devons nous efforcer de travailler avec cette tension qui existe entre les retombées positives de l’interopérabilité et de la découvrabilité des données et la tendance des données structurées à ossifier les pratiques de collectes de données. Comme souligné par Piraze Hacıgüzeller et al. dans le contexte de l’archéologie, les bases de données privilégient la similarité. Il est donc difficile d’encadrer les différences ; même l’extraction d’objets différents doit se faire en définissant un groupe d’objets similaires qui ne correspondent pas à ce que l’on recherche41. Le défi est de décrire les œuvres avec, de préférence, une typologie existante, afin de promouvoir éventuellement une interopérabilité avec d’autres répertoires de littérature numérique, mais en évitant, dans le même élan, de réduire artificiellement la multidimensionnalité de la collection et abstraire les œuvres de leurs contextes d’énonciation, de publication et de réception.

Cette observation nous encourage à poursuivre la voie tracée par l’ELMCIP, entre autres, qui ne hiérarchise pas les différentes entités présentes dans leur base de connaissances. Les données liées (linked data), adoptées par l’ELMCIP, permettent une flexibilité ontologique utile pour surmonter partiellement les partis pris inévitables dans la création de données structurées et contribuent à ancrer les œuvres dans leur contexte local et leur histoire. Dans un environnement de données liées, la conformité à une norme de métadonnées prédéterminée n’est pas une condition préalable à l’interopérabilité avec d’autres ensembles de données42. Cet environnement facilite donc l’encodage d’informations divergentes, telles que les auctorialités non standards proposées par Anaïs Berck ainsi que des liens avec d’autres entités qui seraient pertinentes pour situer une œuvre dans son contexte social. Ce travail d’ancrage dans une réalité locale passe également par la collaboration avec les différents acteurs du champ de la littérature numérique dans une perspective plurielle, ainsi que la visibilisation du travail d’encodage de données et de documentation qui est déjà de mise dans plusieurs bases de données de littérature numérique. Cette visibilisation permet de souligner le caractère non neutre de ce travail dans la création et la distribution du savoir43, ainsi que de créditer les personnes contributrices. En empruntant les mots de Nadine Schuurman, « une fois que les données sont placées dans des tableaux, leur lignée sociale est oubliée44 ».

Il ne s’agit pas de rejeter l’utilisation des bases de données, ou d’autres outils numériques inévitablement enchevêtrés dans un système biaisé et normé, mais, comme Anaïs Berck le fait avec les algorithmes, de les décortiquer et de les approprier de façon critique. En partant de la décolonialité, nous pouvons questionner les contenus et acteurs de ces bases de données, leurs matérialités et leurs modes et formes de représentations épistémologiques tendant vers l’abstraction et la décontextualisation. Ce cadre nous encourage à poser la question proposée par l’APH : « Comment déplier les pratiques de codage : comprendre leurs structures, les histoires et les contextes dans lesquels elles s’inscrivent et les processus radicaux qu’elles exécutent45 ?».