Depuis les explorations littéraires de Jorge Luis Borges, puis d’un ensemble de plus en plus grand d’auteurs et de mouvements littéraires, depuis le Nouveau Roman français et le boom latino-américain jusqu’aux multiples variations du postmodernisme, les formes narratives se sont complexifiées, multipliant les strates narratives, les jeux métafictionnels et métaleptiques, les brouillages entre la fiction et le réel, les stratégies énonciatives et identitaires1, etc. Ces explorations ont cherché bien souvent à s’affranchir de la ligne, à se libérer de cette contrainte qui est restée tout ce temps la condition fondamentale de toute mise en intrigue2. Réciter, raconter, expliquer, c’est développer un discours qui se déploie sur le mode de la concaténation des éléments.

C’est la nature même du plan syntagmatique d’imposer une logique de la présence et du défilement sur une ligne à ses composants, comparativement au plan paradigmatique, qui détermine des possibilités ou des potentialités3. Le premier plan est représenté par une ligne horizontale, le second par une ou des colonnes qui se déploient verticalement à l’intersection de la ligne. Une phrase, par exemple, se présente comme un syntagme complexe, c’est-à-dire un ensemble de mots organisés les uns à la suite des autres en fonction de règles qui déterminent des positions et des fonctions (sujet, verbe, complément). Or, pour chacune de ces positions ou fonctions, de multiples choix sont possibles. Le sujet peut être actualisé par un pronom, un nom, un mot, un groupe de mots, etc. Le plan paradigmatique permet d’ailleurs d’expliciter ces possibilités : il ne rend pas compte de ce qui est présent, mais de ce qui est potentiel, virtuel. Il se constitue sur le mode de l’absence, de la disjonction plutôt que de la conjonction. Il est cet amont de toute énonciation, de toute actualisation qui, elle, requiert un plan pour se déployer.

Ce qui vaut pour la phrase vaut aussi pour le récit, qui se présente de la même manière comme un ensemble d’éléments structurés en fonction de principes ou de règles. Le récit se déploie sur une ligne qui est celle du discours. Or, avec le développement des pratiques hypertextuelles et hypermédiatiques, qui reposent pleinement sur des bases de données, on assiste à une renégociation de ces deux plans et de leurs relations, ainsi qu’à une fragilisation de la notion même de récit. Avec l’hypertextualité, les nœuds textuels sont mis en relation avec un ou plusieurs autres nœuds grâce à des hyperliens, ce qui permet à l’internaute de choisir les étapes de sa progression dans un ensemble donné. D’une part, le plan syntagmatique du défilement du récit n’est plus fait d’une simple concaténation d’éléments déterminés, puisque ce plan permet maintenant des disjonctions et, par conséquent, un processus de sélection par une internaute. D’autre part, les étapes offertes à l’internaute doivent avoir déjà été déterminées en amont. Le paradigme n’y est plus une vue de l’esprit, une notion issue de la linguistique permettant d’expliquer théoriquement comment les éléments sont choisis pour être insérés dans une séquence phrastique, mais une réalité informatique, à savoir l’ensemble des éléments versés dans une base de données, organisés selon une taxinomie précise et insérés dans des œuvres à partir d’interfaces.

L’art de raconter est déstabilisé, parce que les principes fondateurs de toute narration s’y trouvent en partie neutralisés. L’hypertextualité vient briser la ligne sur un plan médiatique. C’est au niveau des dispositifs techniques eux-mêmes que la ligne est rompue, sur un plan médiatique plutôt que sémiotique4. Ce n’est pas la ligne du discours qui est rompue, au niveau des représentations et des stratégies narratives, c’est le plan du discours lui-même qui est segmenté, morcelé et décousu.

Les conséquences pour les modes de mise en récit sont importantes. Pour le dire en termes simples : c’est une chose de tenter de s’affranchir de la ligne, c’en est une autre d’en être d’ores et déjà libéré. Il ne s’agit plus de tester les limites d’une contrainte, en l’attaquant de toutes parts, tout en restant soumis à sa loi (comme avec les métafictions), mais de chercher à retrouver un des avantages de cette loi, une de ses dispositions essentielles, à savoir la notion de défilement, de « ligne ». Comment en effet procéder à une mise en intrigue, si toute notion d’ordre préalable a été suspendue, puisque l’internaute peut décider d’elle-même l’ordre d’apparition des éléments narratifs ?

À partir du moment où l’idée d’un agencement prédéterminé n’est plus une donnée première de la pratique, ce sont ses conditions mêmes qui sont minées. Il faut les réinventer, c’est-à-dire retrouver une façon de mettre en récit, en contexte hypermédiatique. De telles stratégies procèdent notamment par une renégociation des liens entre les plans paradigmatique et syntagmatique. La transformation de la notion de virtuel peut servir de révélateur de cette renégociation nécessaire des rapports entre le paradigme et le syntagme. Ce qui auparavant signifiait « ce qui n'est qu'en puissance », « ce qui est à l'état de possibilité » est devenu, avec les développements de l’informatique, « ce qui est produit grâce à l’informatique et se déroule sur le Web5 ». On comprend que la notion de « paradigme » est passée du premier virtuel au second, devenant un virtuel réalisé, une potentialité programmée à l’aide d’un code informatique et organisée dans une base de données.

Cette renégociation des liens entre paradigme et syntagme en contexte numérique est au cœur de l’exploration entreprise ici qui cherche à définir les liens entre bases de données et pratiques narratives. Comment narrativise-t-on une base de données ? Quels en sont les modes d’actualisation dans une structure narrative ? Sa présence nécessaire est-elle tacite ou explicite ? L’amont du récit, en d’autres mots, est-il révélé ou non ? Que la réalité de cet amont ait été transformée de façon importante, on ne peut plus en douter (le virtuel étant passé d’un simple potentiel à un ensemble structuré de données), mais de quelle manière son agir est-il représenté, voire symboliquement pris en charge ?

Afin d’explorer les modes d'actualisation narrative des bases de données, j’identifierai trois catégories, qui sont autant de portes d’entrée de cette relation : 1 – le mode d’acquisition des données (qui relève de la dimension paradigmatique de la production) ; 2 – le type de récit généré (c’est la dimension syntagmatique de l’organisation des données choisies) ; 3 – le mode d’actualisation et, par conséquent, de présence et de mise en scène de la base de données à l’œuvre. Ce troisième plan fait le lien entre les deux premiers. Je décrirai maintenant à l’aide d’exemples ces trois catégories, qui me permettront d’offrir un premier portrait de cette relation6.

1. Le mode d’acquisition des données

Le mode d’acquisition et d’assemblage des données identifie le travail en amont de constitution des ressources utilisées dans la production d’une œuvre. Les artistes ont accès aujourd’hui à une multitude de façons d’acquérir des données. Ces sources peuvent être uniques, comme elles peuvent être multiples. Ultimement, elles peuvent même provenir de dispositifs autonomes de captation, tels que des caméras de surveillance ou des outils de géolocalisation.

Modes d’acquisition

Source unique (individu, un collectif)

Sources multiples (crowdsourcing)

Données déjà acquises (found footage)

Dispositifs autonomes de captation

Asynchrone : traitement manuel/automatisé

Synchrone : détournement de flux

Le premier cas de figure – le mode d’acquisition à partir d’une source unique – est représenté par The Whale Hunt, l’œuvre de Jonathan Harris produite en 20077. Elle prend la forme d’un projet photographique. En mai 2007, Harris passe neuf jours en compagnie d’une famille inuite à Barrow, en Alaska. Il prend part au rituel de la chasse à la baleine, tel qu’il est pratiqué depuis des centaines d'années par les habitants de cette région. Durant l’ensemble de l’expérience, l’artiste prend au moins une photographie toutes les cinq minutes, pour un total de 3214 images. Ce sont ces images et leurs métadonnées qui constituent le cœur de ce projet, un récit photographique à caractère ethnographique, sans prolepse, analepse, ni ellipse, où une activité traditionnelle est présentée dans toute sa complexité et sa lenteur.

Un autre projet semblable en termes de collecte des données, cette fois à partir d’une source unique collective plutôt qu’individuelle, est représenté par Gares, œuvre hypermédiatique de la Traversée, l’atelier québécois de géopoétique, réalisée en collaboration avec l'artiste Sébastien Cliche. Sur une période de huit mois, les membres de la Traversée ont parcouru les différentes gares de l’île de Montréal dans un esprit de flânerie : ils ont décrit les lieux, pris des photos et des vidéos, enregistré l'ambiance sonore à l'aide de capteurs, ou encore créé des œuvres en médias mixtes (aquarelle et crayon). Ces notes de terrain ont ensuite été organisées selon une logique de mots-clés et un fil narratif linéaire, constituant ainsi une base de données que Sébastien Cliche a interprétée sous la forme d’une œuvre interactive.

Life in a Day du producteur Ridley Scott et du réalisateur Kevin Macdonald, en association avec The National Geographic, met en jeu des modalités de collecte très différentes des deux premiers exemples. C’est le second mode, celui du crowdsourcing, de l’acquisition à partir de sources multiples. Le 24 juillet 2010, plus de 81 000 internautes – des cinéastes professionnels et amateurs – participent à un projet cinématographique d’envergure : ils captent des images de leur quotidien qu’ils téléversent sur le site de YouTube. Le projet est unique en son genre : faire le portrait du monde le 24 juillet 2010, afin d’archiver un moment de l’histoire. C’est le premier user generated feature film (long métrage généré par des utilisateurs), présenté en grande première au festival Sundance, en janvier 2011. L’équipe de production avait estimé qu’environ 5 000 abonnés répondraient à l’appel, mais 15 fois plus de données que prévu ont été reçues, soit 4 500 heures d’images tournées8. La quantité monstre de données a posé immédiatement un défi de taille : comment réussir à les mettre en récit ? Comment réunir en une seule journée 185 jours et demi de vidéos et en faire le montage ?

Le monteur de l’équipe, Joe Walker, s’est vu donner la tâche de tout rassembler. Bien que le projet ait été élaboré à partir du réseau Internet, c’est au moment de la postproduction que la réelle emprise de l’informatique s’est imposée. Ne pouvant visionner l’ensemble du matériel, l’équipe de production de Life in a Day a embrigadé plus d’une centaine d’étudiantes et d’étudiants ; ceux-ci ont visionné les vidéos, puis divisé les images tournées en séquences. Ces clips ont été indexés et classés avec des mots clés dans une base de données. Des scripts, des fonctions narratives, des éléments du quotidien ont été documentés et l’équipe a écrit son scénario en respectant la chronologie d’une journée, le passage du temps depuis l’aurore jusqu’à la nuit, et en marquant certains moments par les actions qui y sont généralement associées. On y voit les gens se lever, prendre leur petit-déjeuner, partir faire les courses, vaquer à leurs occupations, interagir avec leurs proches, etc.

La multitude d’images reçues a requis un système d’organisation, une classification devenue préalable au montage. Le film s’est construit par un échange entre le scénario et la base de données. Ainsi, les images proposées par les internautes ont toutes été téléversées, découpées en séquences, intégrées à une base de données, indexées à l’aide de mots-clefs, réagencées selon des commandes automatisées, montées de manière linéaire et rediffusées sur le réseau9.

Le troisième mode d’acquisition repose sur l’utilisation de données déjà présentes d’une façon ou d’une autre. L’exemple par excellence en est le found footage. The Clock, l’installation de Christian Marclay de 2010, s’impose par sa complexité et sa démarche exhaustive. Le projet, dont la projection dure 24 heures, enchaine de façon systématique des plans issus du cinéma mondial qui contiennent tous une indication ou une représentation de l'heure10. On passe ainsi d’un homme regardant sa montre à des plans d’horloge (dans une banque, une gare ou un restaurant), de réveille-matin, de pendule, d’écran lumineux, etc. On reconnaît parfois les films d’où sont tirés les plans, mais aucune narration ne résiste à cette segmentation systématique. Un même travail de structuration des données qu’avec Life in a Day a dû être accompli, à cette différence près que le narratif n’y joue qu’un rôle secondaire, pour ne pas dire minimaliste. Le récit n’est présent que sur le mode de l’allusion. La force du projet tient à sa longueur, une journée entière, et à l’isochronie respectée scrupuleusement entre le temps représenté et le temps de la spectature : à trois heures huit dans la salle de projection, il est trois heures huit à l’écran. L’œuvre ne fait que nous donner l’heure, nous montrant par la même occasion que le cinéma est un art essentiellement préoccupé par le temps…

Figure 1. 3 heures 8, extrait de The Clock de Christian Marclay

Le quatrième mode d’acquisition des données procède par dispositif autonome de captation, comme des caméras de surveillance ou des dispositifs de géolocalisation. Le premier exemple, asynchrone, d’une telle utilisation des caméras de surveillance est le projet de Xu Bing, Dragonfly Eyes (2018). Lorsque le réalisateur a vu des enregistrements des caméras de sécurité à la télévision en 2013, il a décidé de se servir de cette imposante masse de vidéos de sécurité et de webcams mis en ligne sur des sites web chinois pour en réaliser un film, et qui plus est une histoire d’amour... Mais comment raconter une rencontre amoureuse, quand les acteurs changent d’un plan à l’autre ? Comment assurer la continuité narrative avec des images réunies qui s’inscrivent dans une hétérogénéité de formats et de contenus ? Xu Bing le fait en structurant son found footage sur la base d’une relation entre deux actants, dont les rôles ne sont tenus par aucun acteur, étant attribués à des êtres de passage qui se glissent dans ces personnages le temps d’une scène ou d’un plan. Nous sommes en présence d’un métarécit plutôt que d’un récit en bonne et due forme, d’un programme narratif partiellement actualisé11.

Figure 2. Extrait de la bande-annonce de Dragonfly Eyes, de Xu Bing, 2017.

Une ultime possibilité de collecte de données est une captation synchrone et relève d’une fluidité maximale de l’information. Il n’y a aucune accumulation en tant que telle, mais la saisie et le détournement de données, via une interface de programmation (une API), qui pioche dans des bases de données constituées et accessibles. L’œuvre de 2007 de Gregory Chatonsky, Ceux qui vont mourir, extrait des textes du site web Experience Project, qui permet à chacun de raconter anonymement ses expériences les plus personnelles et « les [illustre] automatiquement selon certains mots-clés par des vidéos autoscopiques trouvées sur YouTube et des autoportraits provenant de Flickr12 ». Les images ne sont pas conservées (sauf indirectement, par le biais de captures d’écran), elles sont captées, associées à des mots et insérées dans un flux de données. Le récit, qui est un récit de soi dans le cadre des phrases issues du Experience Project, est réduit à sa plus petite expression, présent essentiellement en tant qu’hypotexte.

2. Le type de récit généré

Les exemples présentés jusqu’à présent montrent la diversité des types de récits générés, allant d’un récit sans ellipse, fondé sur une isomorphie assumée entre temps référentiel et temps du récit, à un récit réduit à une simple allusion. Si le récit se déploie sur l’axe syntagmatique de la présence, la ligne en dévient aisément la métaphore par excellence. C’est la ligne du discours, la ligne de l’enchaînement des actions représentées. Cette ligne, elle peut être continue, comme elle peut être brisée, multipliée et, ultimement, effacée13.

Types de récit généré

Ligne continue (récit linéaire)

Ligne brisée

Plan sémiotique : récit fragmenté, mise en intrigue

Plan médiatique : hypertextualité, interactivité

Ligne effacée (effet de récit, fiction sans narration)

La ligne continue, c’est le récit linéaire, tel qu’on le retrouve d’entrée de jeu dans The Whale Hunt, de Harris. Les 3 214 photographies sont concaténées, mises bout à bout. Si nous pouvons y circuler librement, segmenter les événements comme on le veut, adopter des points de vue différents, changer notre regard, porter attention à une dimension plutôt qu’une autre, nous ne pouvons pas changer le fil des événements qui reste immuable.

Life in a Day, le film de Macdonald propose aussi un récit linéaire, mais cette fois, en raison de la provenance hétérogène des images concaténées, les actions représentées sont détachées de leur contexte initial, elles sont devenues des types plutôt que des tokens, désactualisées pour être transformées en signes d’elles-mêmes. Ce n’est plus un récit, mais un métarécit qui est déployé, un récit qui fait acte de loi, inscrivant une régularité par le biais d’une généralisation produite par un détachement du référent. La stratégie de production du réalisateur était de prélever des échantillons du monde permettant d’en faire le portrait à travers les différentes subjectivités données à voir. On peut considérer les images soumises comme des échantillons du référent-monde qui témoignent d’une expérience spécifique. Bien qu’elles soient fondamentalement empreintes de subjectivité, lorsqu’elles sont sélectionnées et juxtaposées à d’autres échantillons, les images perdent de leur spécificité en devenant conceptuellement des données. En termes peircéens, on assiste en fait à une transformation ontologique : la modification d’un ensemble d’échantillons ou de tokens, en des types, des généraux, modification qui repose sur un processus de généralisation qui retire aux existants leurs déterminations spatio-temporelles pour les redéfinir en images types. L’homme qui prend un café dans sa cuisine à l’aube passe d’une situation de vie quotidienne, marquée par son caractère existentiel et nécessairement unique, en l’image type de l’action scriptée usuelle « prendre son café », actualisée par un agent masculin et un contexte, le matin. Il n’y a plus un référent stable, attaché à un hic et nunc expérientiel, mais un référent général identifié par une catégorie intégrée dans une taxonomie et une ontologie informatique. Si la mise en récit procède par l’actualisation d’un parcours, quelle qu’en soit la quête, banale ou héroïque, glorieuse ou dérisoire, on comprend que ce film sans véritable agent, sans action majeure ni lieu spécifique – car c’est la terre entière qui est exploitée –, n’est qu’un syntagme faiblement actualisé, un syntagme générique, totalement subordonné à un paradigme devenu prépondérant. Life in a Day est une actualisation accidentelle, une parmi d’autres d’un jeu de possibles, à la manière des Cent mille milliards de poèmes de Raymond Queneau. C’est une combinatoire à l’œuvre.

Figure 3. Life in a Day, de Kevin Macdonald et Ridley Scott

La ligne peut ensuite être brisée, sur un plan sémiotique évidemment, dès l’instant où une mise en intrigue déplace des éléments du récit, des scènes ou des actions, par le biais d’analepses ou de prolepses, ou par une multiplication des lignes narratives. Cette brisure est mineure cela dit, quand on la compare à celle majeure que l’interactivité déploie sur un plan médiatique. Le tracé offert à l’internaute n’est plus univoque, mais plurivoque, ce que l’interactivité permet d’actualiser. Les formes hypermédiatiques reposent de façon importante sur les possibilités de l’interactivité qui requièrent à divers niveaux la participation de l’internaute au déroulement du récit. Si la ligne continue du récit (en littérature ou au cinéma par exemple) permet d’importantes mises en intrigue, qui viennent en segmenter le défilement sur un plan sémiotique, la ligne brisée sur un plan médiatique en réduit les possibilités, déplaçant l’attention sur le média lui-même et sa manipulation. Le récit ne se déroule plus simplement sous l’œil de l’internaute, mais grâce à ses décisions et à son agir. Le tracé à ligne brisée engage ainsi chaque fois une actualisation singulière. Il n’est pas constitué d’un seul trajet, mais d’une multitude qui demande à se singulariser. Il est une virtualité, un trajet à venir qui ne peut réellement exister qu’une fois mis en situation, puis en scène.

Figure 4. Gares de Sébastien Cliche et de La Traversée

Le champ des possibles, que le paradigme concrétisé dans le cadre des ontologies informatiques représente, est devenu un champ d’action, un répertoire de gestes, d’accessoires, de figures et de traits permettant au récit de progresser. Les jeux vidéo, les œuvres interactives et hypermédiatiques ont montré l’efficacité et la pertinence symbolique de cette forme de récit à ligne brisée14. Le projet Gares en est un exemple. À l'arrivée sur l'œuvre, la carte du réseau ferroviaire de la métropole s'affiche. En cliquant sur l’une des stations disponibles, l’internaute fait apparaître une photo sur laquelle le nom de la station est affiché. Plusieurs points blancs y sont disposés, associés à des mots-clés qui permettent d’accéder à des notes de terrain. Sous le texte de ces notes, une flèche permet d’emprunter le mode de navigation linéaire, qui suit un parcours prédéfini à travers les différentes notes disponibles. Au haut de la fenêtre, des mots-clés en lien avec la note affichée sont réunis par une ligne dont le tracé ressemble à celui d’un tracé ferroviaire. Cliquer sur l’un de ces mots-clés redirige l’internaute vers une autre note, dans n'importe quelle gare, permettant ainsi une déambulation aléatoire au travers des récits et des découvertes des flâneurs, dont les voix s’entremêlent. Les lignes se multiplient, comme des cordes nouées à leur base et qui s’entremêlent afin de constituer une tresse.

La ligne peut ultimement être en grande partie effacée. C’est le dernier cas de figure. À la manière de Ceux qui vont mourir de Chatonsky, le récit peut être dilué jusqu’à n’être plus qu’un simple effet de récit, présent par le biais d’une allusion à un hypotexte, d’une référence intertextuelle ou interdiscursive. Le récit s’absente, tout en restant présent sur le mode du spectre. Il faut voir les métadonnées associées au projet sur le site web de Chatonsky qui précise qu’il entre dans les catégories du Netart, de la fiction et, plus important encore, de la fiction sans narration (Fiction Without Narration). Le récit n’y est plus qu’une ombre, une absence rendue manifeste par quelque signe diffus15. Dans Interstice par exemple, œuvre de 2006, Chatonsky fragmente des films de Jean-Paul Civeyrac, ne conservant que des segments qui ne racontent rien – claquement de portes, silences des personnages, moments d’attente. Ces segments sont soumis par la suite à une élaboration complexe, de sorte que la narration y est « mais pas la fiction : il y avait des personnages, une atmosphère et des lieux, comme une ritournelle qui se répétait et se différenciait à chaque cycle, mais cela ne racontait rien16. »

3. Le mode d’actualisation

Entre les ressources rendues disponibles par les bases de données et les récits déployés à l’écran, entre les plans paradigmatique et syntagmatique par conséquent, l’informatique fait apparaître des formes inédites d’actualisation, inédites parce qu’opérées par des machines de plus en plus autonomes. Des logiciels permettent de prendre des données, de les organiser en fonction de paramètres et de les afficher. Des langages ou des logiciels propriétaires peuvent servir de soutien, impliquant une part de programmation ; et on voit graduellement apparaître des interfaces de programmation ou, plus récemment encore, des générateurs automatisés qui prennent le relais et travaillent à produire des récits de plus en plus complexes.

Modes d’actualisation

Base de données en arrière-plan

Mode passif

Mode dynamique

Base de données apparente et dynamique

Base de données dynamique et autonome (IA)

Les bases de données sont l’ossature de ces projets, mais leur action est-elle cachée ou visible ? Affleure-t-elle à la surface des récits ? La situation de base, celle notamment à l’œuvre dans Life in a Day, repose sur une base de données qui reste cachée et l’œuvre en est même séparée, comme un résultat est disjoint d’un processus. La base de données était au cœur de la création d’une ligne narrative, puis elle s’est retirée de la scène. Elle n’est présente que sur un mode passif, antérieur à l’expérience de l’œuvre.

Tout autre est la situation qui a cours avec Gares. La base de données reste en arrière-plan, mais elle est le moteur de l’œuvre. Le récit est multiplié, en grande partie éclaté, c’est l’interactivité qui a pris le dessus et on le remarque à l’ensemble des fonctions disponibles : la carte qui ouvre sur l’ensemble des gares de banlieue, les mots-clés qui permettent de circuler dans les diverses lignes narratives ou énonciatives, etc.

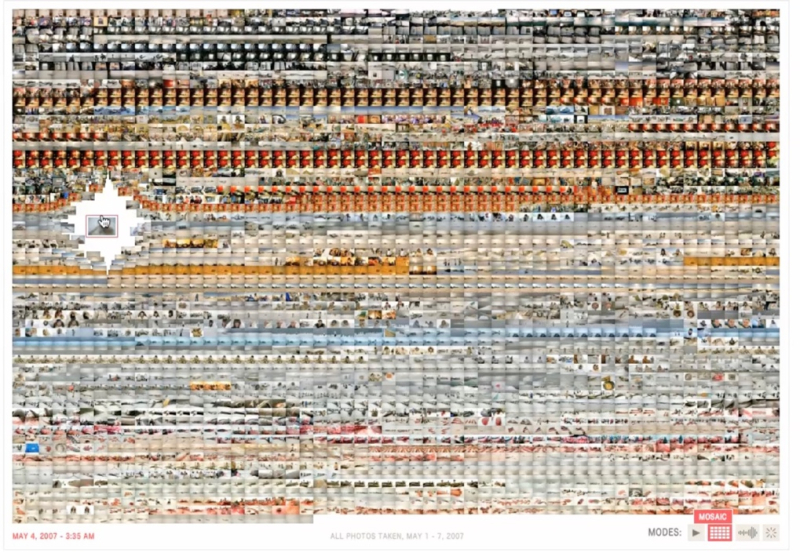

The Whale Hunt s’inscrit dans la même veine, à cette différence près que la base de données photographique est apparente et dynamique. Elle est mise en scène et s’impose comme l’élément central de l’œuvre17. Quand on entreprend d’y naviguer, on voit s’afficher à l’écran une mosaïque construite à partir des 3 214 photographies de Harris. Celles-ci constituent un tableau qui réagit au moindre mouvement de la souris et qui permet d’accéder au contenu grâce à un simple clic. Quand la souris se déplace sur le tableau, les photos s’écartent pour mettre en vedette l’image isolée, légèrement agrandie. La base de données réagit en quelque sorte à notre présence, l’interactivité est activée et on peut littéralement plonger dans l’œuvre à ce moment précis du récit. The Whale Hunt n’en reste pas là. L’interface graphique permet de naviguer dans l’œuvre selon un vaste ensemble de paramètres. Ainsi, le long du bord inférieur de l'écran se trouve une ligne du temps qui représente l'ensemble du voyage. Cette ligne du temps est représentée comme un graphique médical des battements de cœur dont la magnitude à chaque point correspond à la fréquence photographique (et donc au niveau d'excitation associé aux actions). La position de la photographie affichée est indiquée par une barre rouge lumineuse. En déplaçant le curseur le long de la ligne de temps, les barres s'étendent et se contractent de manière organique, ce qui permet à l’internaute d'isoler plus facilement un seul moment.

Figure 5. La mosaïque de The Whale Hunt de J. Harris

Au centre d’un des écrans de l’œuvre se trouve une icône représentant une baleine boréale (appelée aussi baleine du Groenland). En cliquant sur cette icône, on ouvre le panneau des contraintes, qui peut être utilisé pour isoler les différents sous-récits qui se produisent dans le récit plus large. Les types de contraintes disponibles comprennent : les acteurs, les concepts (ce qui apparaît saillant sur chaque photo : « sang », « bateaux », « bâtiments », « nourriture », « jeux », « enfants », etc.), les contextes, la cadence de défilement des photographies. Des contraintes multiples peuvent être combinées pour façonner différents sous-répertoires. Les divers dispositifs de visualisation imaginés par Harris donnent à voir la complexité du récit. La multiplication des fonctions permet de saisir de façon intuitive cette complexité, notamment grâce à la souplesse de l’affichage des contenus à l’écran.

La dernière modalité de mise en scène des bases de données représente leur dilution complète par le biais de leur généralisation. Quand les bases de données deviennent aussi vastes que le monde, leur action n’est plus visible, bien qu’elles semblent agir de leur propre chef. Les données impliquées par des robots (présentés comme des agents conversationnels) tels que ChatGPT d’OpenAI ou Gemini/Bard de Google sont massives, elles vont jusqu’à englober « l’étendue des connaissances du monde » ; et les logiciels entreprennent de les combiner avec « la puissance, l’intelligence et la créativité des grands modèles de langage18 » utilisés par ces compagnies. Les bases de données présentes sont de l’ordre de métabases de données aux dimensions pharaonesques mises en œuvre grâce à des opérations et des algorithmes d’une grande efficacité (de même que d’opacité). Les robots y puisent leurs informations afin de fournir des réponses à toutes les demandes, y compris à celles de raconter des histoires. Les récits produits sont textuels, mais aussi iconotextuels19. Des générateurs de vidéos ont d’ailleurs commencé à apparaître, et ce n’est qu’une question de temps avant qu’ils deviennent performants et omniprésents20.

Un artiste tel que Gregory Chatonsky multiplie les projets qui reposent sur de l’intelligence artificielle. Ce chantier, il l’identifie comme de l’imagination artificielle (artificial imagination). Plus de cent-vingt projets sont liés à ce mot-clé, les derniers en date jouant sur des formes avancées d’IA, proposant des corps, des images, voire des récits. En juillet 2022, il a même fait paraître un livre intitulé Internes, un roman de 182 pages, co-écrit par une intelligence artificielle21. Comme avec le film de Macdonald, la base de données qui a servi à générer le roman reste cachée et l’œuvre en est séparée ; à vrai dire, la base n’est plus visible, parce que ses opérations y sont à ce point complexes, et les données innombrables, qu’elles ne participent pas de l’ordre du visible.

Conclusion

Les liens entre bases de données et narration n'ont cessé de se complexifier. Et avec les développements actuels de l'informatique, ils sont maintenant soumis à des forces qui nous dépassent peut-être. Si, lors des premières utilisations, l’informatique apparaissait comme un outil pour aider à traiter des données et à les mettre en scène, nous sommes maintenant passés à l’étape d’une machine capable de traiter par elle-même ces données, trouvant une façon de les mettre en scène. En explorant les modes d’acquisition des données, les types de récits générés, ainsi que les modes d’actualisation et de mise en scène des données, ce sont certains des rudiments des esthétiques numériques qui ont été exposés.

Au début des années 2000, Lev Manovich appelait à la création d’une info-aesthetics22, une esthétique numérique qui devait avoir pour objectif l’étude des nouvelles pratiques esthétiques en contexte numérique, reposant pleinement sur une exploitation des bases de données et de leurs possibilités. Nous en étions alors au début de la deuxième génération de littérature électronique, marquée par les développements exponentiels du Web et la commercialisation de logiciels de création numérique.

Si la première génération précédait l’apparition d’Internet et se concentrait sur le texte, bien que l’image ait pu y jouer un rôle à l’occasion, la deuxième génération a surgi à partir de 1994, exploitant les formes de l’interactivité et de l’hypermédialité23. C’est avec ces œuvres de deuxième génération qu’est apparue la nécessité d’une réflexion sur les interactions entre les bases de données et les formes narratives.

Nos ordinateurs ne sont pas de simples outils d’écriture, d’une écriture et d’une imagination à peine touchées par cette technologie, ce sont des agents de transformation de nos modes de pensée et de nos capacités d’invention, qui sont appelés à se déplacer d’une raison graphique à une raison numérique. Et cela, c’est sans compter sur le développement des logiciels d’intelligence artificielle qui viennent changer de façon majeure la donne et qui rendent les interfaces de programmation de plus en plus puissantes. Non seulement le numérique nous conduit à renouveler nos modes de pensée, mais il entraîne nos stratégies de création sur de nouveaux terrains, ceux de l’imagination artificielle.