La création de Lab·yrinthe (laboratoire virtuel québécois de l’édition et de l’éducation aux œuvres numériques) émane de l’identification d’un besoin d’accompagnement des professionnel·le·s de l’édition et de l’éducation, respectivement, à la conception, la production et la diffusion d’œuvres numériques, voire à leur scolarisation. Ces constats sont issus de la recherche-action « Soutien au développement de démarches d’édition numérique jeunesse au Québec à partir de pratiques favorables de production, diffusion et réception », réalisée entre 2017-2022 par Nathalie Lacelle et l’Équipe de recherche en littératie médiatique multimodale, dans le cadre du programme de l’action concertée du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, et du ministère de la Culture et de la Communication. Menée en deux temps – soit, un temps de collecte de données auprès des professionnels de l’éducation, de l’édition et des jeunes publics, et un temps d’accompagnement personnalisé de projets d’édition d’œuvres numériques et d’éducation aux œuvres numériques pour la jeunesse –, cette recherche a notamment permis de conclure à l’existence d’enjeux majeurs freinant le développement de l’offre numérique jeunesse et son utilisation en contexte scolaire1. Allant de la méconnaissance de l’offre éditoriale par les éducateur·rice·s, les bibliothécaires et, plus généralement, par le grand public, aux difficultés de financement et à l’absence, pour les éditeur·rice·s, des voies de découvrabilité et de légitimation propres au livre papier, ces différents « points de rupture2 » ont été documentés et analysés, en vue de produire des ressources susceptibles de favoriser les démarches de production, diffusion et enseignement des œuvres numériques. Plus particulièrement, dans le but de documenter les résultats de la recherche, de stimuler les pratiques éditoriales et d’accompagner les éducateur·rice·s dans leurs démarches d’intégration des œuvres numériques en contexte scolaire, parascolaire et privé, nous avons conçu le site-laboratoire Lab·yrinthe, sous la direction de Nathalie Lacelle et la codirection d’Eleonora Acerra, en partenariat avec Littérature québécoise mobile (B. Gervais, dir., 2019-2024).

Figure 1. Page d’accueil du site Lab·yrinthe.ca

© Lab·yrinthe

Développé via la plateforme Wordpress et lancé en mai 2021, le site web se veut un laboratoire virtuel sur les phénomènes littéraires numériques jeunesse contemporains ainsi qu’une base de ressources conceptuelles, informatives, scientifiques et didactiques à destination des éducateur·rice·s, des éditeur·rice·s, des concepteur·rice·s, des chercheur·e·s et des étudiant·e·s. Inscrit dans des démarches analogues de catalogage et analyse de la production numérique contemporaine, allant du répertoire du laboratoire NT2 sur les arts et les littératures numériques à la base de données de l’Electronic Literature Organisation, Lab·yrinthe est organisé en six sections : la première présente les missions, l’historique et l’équipe du site-laboratoire ; la deuxième, adressée aux éducateur·rice·s, aux éditeur·rice·s et aux concepteur·rice·s de contenus pour les jeunes publics, mais également aux étudiant·e·s, propose des descriptions détaillées d’une sélection d’œuvres littéraires, documentaires ou artistiques numériques jeunesse ; la troisième, destinée de manière prioritaire aux éditeur·rice·s, présente des recommandations issues de la recherche pour la conception et la diffusion des contenus numériques, adaptés aux besoins des enfants et des enseignant·e·s ; la quatrième, composée de trois sous-sections, contient des descriptions de concepts théoriques en lien avec l’écriture et la littérature numérique (notamment un référentiel de compétences de littératie numérique), des fiches pratiques à visée éducative relatant des projets de création numérique réalisés avec des jeunes, ainsi que des outils, des logiciels et des ressources pour réaliser des créations numériques ; la cinquième décrit et analyse des projets de recherche, réalisés en collaboration avec des éditeur·rice·s, des artistes ou des diffuseurs ; la dernière, composée de quatre sous-sections, répertorie des nouvelles pertinentes (évènements, parutions de livres, conférences, etc.) sur la création numérique jeunesse au Québec. Les contenus de chaque section, constamment mis à jour par le travail d’une équipe éditoriale composée de chercheur·e·s, d’étudiant·e·s chercheur·e·s et de professionnel·le·s de recherche, témoignent de l’évolution des œuvres, des concepts et des projets émergents, constituant ainsi un lieu de saisie et de diffusion des données sur le corpus fictionnel et documentaire numérique pour la jeunesse au Québec. Le site compte actuellement 36 fiches « Œuvres », 10 fiches « Concepts », 11 fiches « Pratiques », 17 fiches « Outils », 4 fiches « Ressources », 17 fiches « Projets », 8 fiches « Édition », 21 fiches « Évènements », 8 fiches « Parution », 10 fiches « Billets » et 13 fiches « Veille ». Dans cet article, nous décrirons les principales sections de Lab·yrinthe, en illustrant le processus de documentation des contenus, et notamment les modalités de description des œuvres et des pratiques éducatives de réception et production de contenus numériques.

Documentation de fiches descriptives d’œuvres numériques jeunesse

La section « Œuvres » de Lab·yrinthe présente un catalogue hétérogène de créations littéraires, documentaires et artistiques numériques produites ou distribuées au Québec, qui comprend des livres augmentés, des applications mobiles, des jeux vidéo narratifs, des narrations géolocalisées, des créations en réalité augmentée, des bandes dessinées interactives, des œuvres génératives et des balados, réalisées par des artistes, des collectifs d’artistes ou encore des élèves en contexte scolaire. Chaque œuvre a été analysée à partir d’un ensemble de paramètres descriptifs conçus par des membres de l’Équipe de recherche en littératie médiatique multimodale3 dans le but d’illustrer les composantes sémiotiques et technologiques observées, ainsi que les effets poétiques ou rhétoriques de leurs combinaisons. Concevant le texte littéraire numérique comme une imbrication d’éléments littéraires et technologiques4, nous avons fait le choix d’identifier des éléments qui apparaissent de manière récurrente, quelles que soient les spécificités formelles et stylistiques de chaque typologie textuelle. Dès lors, nous avons pris en compte trois niveaux interdépendants. Le premier décrit les structures formelles des textes ; le second se concentre sur les différents modes de représentation des contenus sur l’écran ; le troisième interroge les différents types d’interactions requis au sujet empirique. L’analyse des structures formelles a permis de classer les œuvres littéraires numériques en fonction de leurs genres et des rôles donnés à leur destinataire modèle. D’une part, nous avons pu distinguer les créations affichant linéarité et séquentialité, d’autres présentant des parcours non linéaires, tabulaires ou multiples, dépendant totalement ou en partie des choix des interlecteur·rice·s. D’autre part, les postures présupposées des destinataires ont permis de répartir les œuvres en fonction des interventions requises, en enregistrant celles qui privilégient la rencontre ludique, la découverte lectorale, sonore ou tactile. En ce qui concerne la dimension des modes de représentation des contenus, nous avons adapté le modèle d’Aarseth5 et identifié des œuvres dans lesquelles les matières textuelles restent identiques pour tout le temps de la lecture ou de la consultation, ou bien évoluent en fonction des sollicitations des interlecteur·rice·s ou d’un mouvement automatisé (ou semi-automatisé) du programme informatique de reproduction. Par cela, nous avons distingué des créations permettant de réactiver, rejouer et relancer un élément lu, vu, écouté ou joué dans les mêmes conditions de la première lecture, d’autres proposant des variations par rapport à la première exécution. En décrivant l’accessibilité des matières textuelles, nous avons distingué les œuvres numériques en fonction des conditions permettant aux contenus de se révéler et ainsi identifié des contenus qui se donnent à voir sans qu’aucune opération « non triviale6 » de la part des destinataires ne soit nécessaire, d’autres qui requièrent un effort interprétatif et physique de la part de l’interlecteur. Enfin, en considérant l’interactivité « une possibilité médiatisée et programmée de choix et d’actions7 », nous avons distingué des œuvres dans lesquelles les actions et gestes des lecteur·rice·s provoquent une modification de la structure formelle de l’œuvre, du code informatique ou de la représentation du texte lui-même. À l’intérieur de cet ensemble, nous avons pu distinguer des créations programmant des manipulations contraignantes et explicitement sollicitées par des indicateurs verbaux ou iconiques, d’autres présupposant des interventions optionnelles, implicites ou basées sur des métaphores d’interface8 voire sur des analogies avec le monde réel9. En suivant cette grille de paramètres descriptifs, nous avons analysé chaque œuvre numérique et présenté ses structures et thématiques principales, ainsi que l’expérience utilisateur·rice présupposée, en fonction des dispositifs et des technologies mobilisées. Chaque fiche a été complétée par des propositions pédagogiques et didactiques, qui visent à interroger, en contexte scolaire, à la fois les thématiques des œuvres et leurs principales caractéristiques technolittéraires. Cette sous-section, destinée avant tout aux enseignant·es, propose ainsi quelques clés de lecture et d’analyse et, en même temps, fournit des exemples clairs des exploitations possibles des textes numériques dans une perspective didactique. Pour chaque fiche, des termes clés concernant, par exemple, des concepts et des notions de théorie littéraire numérique, ou de littératie médiatique multimodale, ont été associés à des liens hypertextuels, qui renvoient à la section « Éducation », où des informations théoriques et critiques plus détaillées sont fournies.

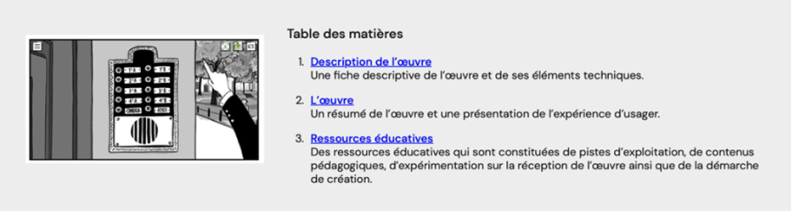

Ainsi, dans la section « Œuvres » de Lab·yrinthe, chacune des créations d’artistes ou d’élèves sélectionnées est décrite comme dans l’exemple suivant, tiré de l’analyse de la bande dessinée numérique 2, de Margarita Molina Fernández10. Chaque fiche présente une table des matières divisée en trois sections (figure 2), une liste de tous·tes les artistes contributeur·rice·s de la bande dessinée, des informations concernant les langues disponibles, les principales fonctionnalités numériques et les caractéristiques médiatiques de l’œuvre, ses systèmes opératifs et les supports requis pour la lecture, ainsi que des liens actifs pour téléchargement.

Figure 2. Table des matières de la fiche de description des œuvres numériques

© Lab·yrinthe

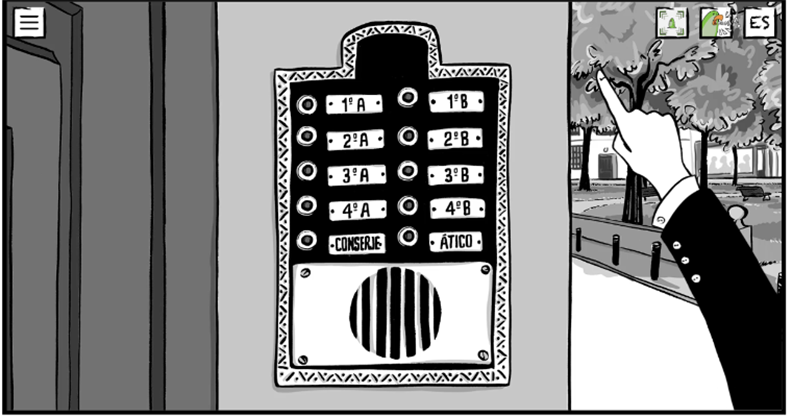

S’ensuit une description des œuvres en fonction des paramètres énoncés plus haut, dont voici un exemple à partir de 2 :

« Le récit de 2, empreint de mystère avec une touche d’humour, suit le personnage de Segundo Santos, qui a été convoqué chez un notaire dans un bâtiment du pittoresque centre-ville de Madrid. Néanmoins, cela n’est qu’un stratagème manigancé par les énigmatiques habitants de l’immeuble afin de le faire tomber dans leurs pièges. Segundo n’a qu’une façon de s’en sortir et la bonne issue de ses aventures dépend des choix effectués par le·la lecteur·rice. 2 a une structure narrative arborescente comportant six fins. Le choix entre les différents parcours à explorer s’effectue grâce à l’activation d’une diversité d’objets interactifs situés à l’intérieur du cadre : les boutons des sonnettes, les doubles translucides de Segundo ou les objets et personnages animés en boucle. Le numéro 2 constitue le leitmotiv de l’œuvre, aussi bien dans le récit, qui joue avec la notion de double, que dans sa structure hypermédiatique, basée sur un système de bifurcations binaires11. »

Figure 3. Structure narrative arborescente à six fins dans l’œuvre 2

© Lab·yrinthe

« Les systèmes d’affichage et de navigation de 2 relèvent du turbomédia. Un cadre horizontal statique remplit les fonctions de surface matérielle d’inscription et de dispositif de lecture. Les flèches situées sur les quatre bords du cadre facilitent la navigation : les flèches indiquant le bas et la droite permettent d’avancer, tandis que celles indiquant le haut et la gauche permettent de reculer. Trois boutons additionnels en haut de l’écran offrent la possibilité d’afficher la BD en plein écran, de désactiver le son et de changer le lange du français à l’espagnol12. »

La fiche vise ainsi à fournir un aperçu des contenus, de ses matières textuelles et de ses modes de navigation, ainsi que des articulations entre les dimensions générique, formelle, sémiotique et interactive. La description de l’œuvre débouche enfin sur des pistes d’exploitation didactiques, délibérément souples et peu directives, élaborées par l’équipe éditoriale, et renvoie, lorsqu’elles sont disponibles, à des fiches pédagogiques produites par des éditeur·rice·s jeunesse. Les enseignant·e·s sont censé·e·s s’approprier cette première base de ressources, la personnaliser et l’adapter à leurs contextes d’enseignement, voire, à terme, l’enrichir en partageant leurs propres contenus et matériaux didactiques.

Documentation des concepts clés pour comprendre et produire des œuvres numériques

La section « Éducation » du site est plus spécifiquement dédiée à la présentation d’une sélection de théories, de concepts et de notions nécessaires pour comprendre la création littéraire numérique, pour s’en approprier les codes et, éventuellement, pour l’enseigner. Si elle s’adresse avant tout aux éducateur·rice·s et aux enseignant·e·s, qui sont censé·e·s s’y référer pour acquérir les connaissances théoriques nécessaires à guider la découverte critique et sensible des corpus littéraires numériques, elle vise également les éditeur·rice·s qui pourraient, conformément aux besoins exprimés dans le cadre de la recherche, y identifier des éléments significatifs pour la formation des jeunes lecteur·rice·s, à réinvestir dans le développement de contenus innovants, pertinents et variés.

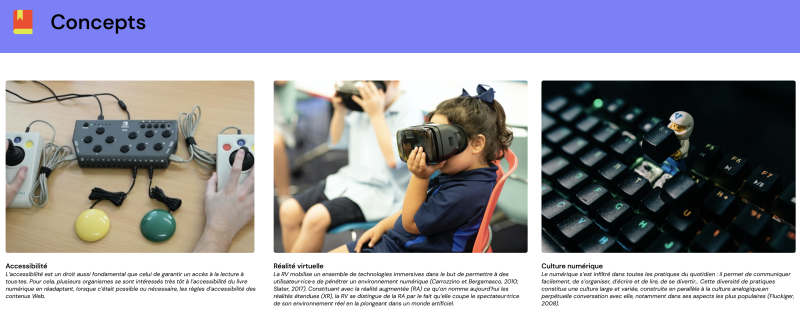

Figure 4. Documentation de concepts clés en littérature numérique

© Lab·yrinthe

Chaque entrée de cette section est organisée en deux parties : la première décrit et synthétise des travaux théoriques et critiques sur les thématiques identifiées ; la deuxième souligne, dans une perspective didactique, des éléments qu’il convient de présenter aux jeunes lecteur·rice·s pour qu’ils·elles puissent profiter pleinement de l’expérience de lecture - littéraire et documentaire - numérique. Dans ce cas aussi, des liens hypertextuels permettent de relier les théories, les concepts, les notions et les phénomènes abordés aux œuvres dans lesquelles ils peuvent être observés. De même, des renvois aux modules à destination des éditeur·rice·s permettent d’associer des aspects théoriques, littéraires ou médiatiques à des observations ou des témoignages recueillis dans le cadre de la recherche.

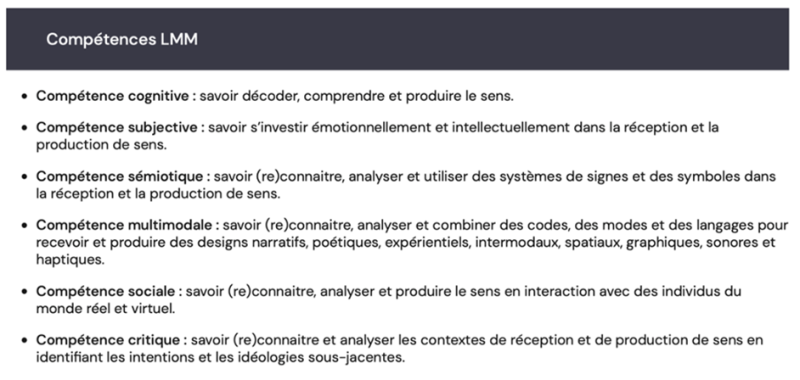

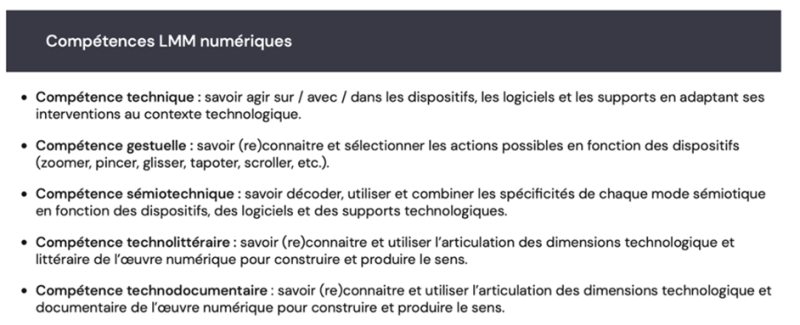

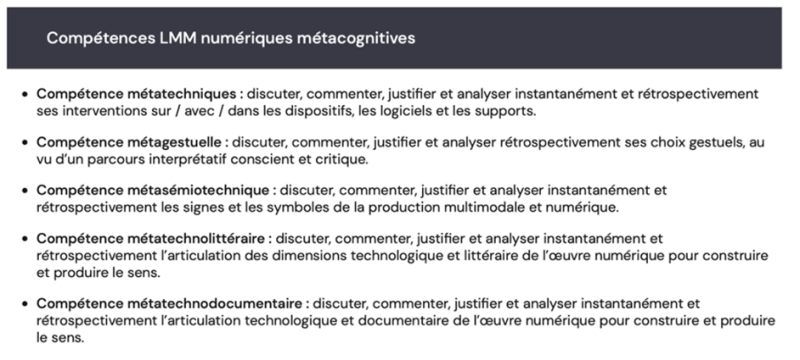

À l’heure où nous écrivons, la section « Concepts » comporte dix pages, respectivement dédiées à la présentation du cadre théorique de la multimodalité, des notions de « genre » et de « figures de style » en contexte numérique, des concepts de « labilité » et d’« obsolescence », d’« interactivité », de « linéarité » et « non-linéarité », de « culture numérique », de « réalité virtuelle » et de « réalité augmentée ». Sont ici également présentées les compétences en littératie médiatique multimodale numérique (#LMM), qui servent, entre autres, de modèle théorique pour l’identification et l’analyse des compétences mobilisées dans la section « Pratiques » de Lab·yrinthe13. Ainsi, chaque expérience menée avec des partenaires, des enseignant·e·s ou des élèves en contexte éducatif ou scolaire est décrite à partir des indicateurs de compétences de #LMM et contribue à l’identification de ces articulations entre compétences littéraciques, littéraires, multimodales et numériques qui semblent au cœur des processus de lecture et d’écriture numériques. Selon la grille des compétences, publiée en 2022, pour construire et produire le sens en contexte de lecture numérique, sont notamment nécessaires des compétences génériques et théoriques (numériques et analogiques), permettant d’appréhender les arts littéraires, leurs évolutions historiques, médiatiques et technologiques, des compétences cognitives, subjectives, sémiotiques, multimodales et sociales (figure 5), ainsi que des compétences numériques en LMM14 (figure 6), impliquant de savoir mobiliser différentes ressources, modes, codes et médias, voire de pouvoir discuter, commenter, justifier ou analyser ses démarches d’écriture, compréhension et interprétation intermodales, ses choix gestuels, ses interventions sur/avec/dans les dispositifs, les logiciels et les supports ou les ressources sémiotiques (voir figure 7) de manière critique et consciente. L’identification de ces compétences, aussi bien dans les planifications des enseignant·e·s que dans les productions des élèves, constitue ainsi une forme de validation empirique des savoirs et savoir-faire identifiés au fil des années en différentes situations de réception et production d’œuvres numériques.

Figure 5. Compétences en littératie médiatique multimodale (Lacelle, Boutin et Lebrun, 2017)

© Lab·yrinthe

Figure 6. Compétences numériques en littératie médiatique multimodale (Acerra et Lacelle, 2022)

© Lab·yrinthe

Figure 7. Compétences métacognitives numériques en littératie médiatique multimodale (Acerra et Lacelle, 2022)

© Lab·yrinthe

Documentation de fiches éducatives pratiques de créations numériques

Pour illustrer les compétences numériques en littératie médiatique multimodale (#LMM) mobilisées dans une diversité de productions réalisées par les élèves, nous documentons, dans une section dédiée de Lab·yrinthe, des « Pratiques » qui prévoient à chaque fois l’articulation d’étapes de réception, production et diffusion de contenus numériques. Les projets décrits dans cette section impliquent généralement des chercheur·e·s, des enseignant·e·s, des artistes, des conseiller·ère·s pédagogiques, et d’autres personnes-ressources, qui contribuent à la cocréation d’activités répondant à des objectifs de formation liés au développement de compétences littéraciques, littéraires, multimodales et numériques visées par les programmes de formation.

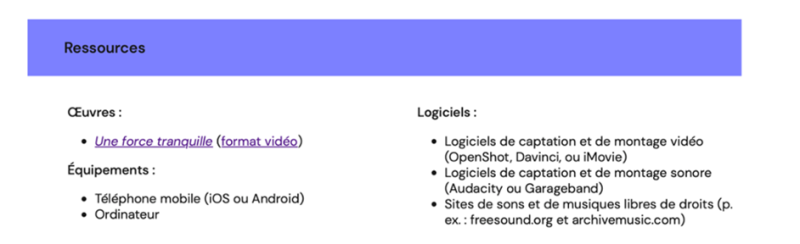

Voici un exemple de projet réalisé par l’une des collaboratrices de l’équipe, Emma June Huebner, intitulé Les stories à l’école, destiné à des élèves du 2e cycle du secondaire15. Ce projet se propose, d’une part, de mobiliser les publications des stories d’Instagram pour créer un récit hypermédiatique, d’autre part, d’aider les enseignant·e·s à s’approprier les nouvelles modalités et formes médiatiques des stories en contexte scolaire. À l’instar de la fiche proposée pour documenter le projet porté par Emma June Huebner, chaque page de la section « Pratiques » présente l’objectif de l’activité, les ressources utiles à sa transposition, les étapes de réalisation et les compétences mobilisées par les élèves, en contexte de réception, de production ou de diffusion. La section suivante sert à présenter les ressources nécessaires pour réaliser l’activité, soit des liens vers des œuvres, lues ou produites par les élèves, les appareils technologiques et les logiciels, pour certains desquels les modalités d’usage sont précisées dans la section « Outils ».

Figure 8. Section Ressources de l’activité Stories à l’école

© Lab·yrinthe

Sont ensuite décrites les différentes étapes de réalisation de l’activité, permettant aux enseignant·e·s de s’emparer rapidement le déroulement et de l’adapter, selon leurs intentions pédagogiques et leurs contextes d’enseignement. Dans le cas du projet Les stories à l’école, par exemple, sont synthétiquement proposées les six phases du projet, sans insister sur les choix de logiciels utilisés pour la captation sonore ou pour l’édition des images, qui pourront être plus opportunément sélectionnés par chaque enseignant·e, en fonction de leurs besoins et des possibilités d’équipement de leur établissement :

- L’élève réalise une entrevue à partir de questions qui vont amener la personne choisie à raconter son histoire ou son expérience en trois moments : un début, un milieu et une fin ;

- À partir de l’enregistrement de l’entrevue, l’élève rédige un court récit à la 3e personne du singulier ;

- L’élève s’enregistre en train de narrer son récit à l’aide du logiciel de captation audio ;

- L’élève importe la narration dans le logiciel de montage audio de son choix ;

- L’élève filme des images, en format vertical, à l’aide de son téléphone. Il·elle peut aussi utiliser des images d’archives ou des vidéos libres de droits s’il·elle le souhaite ;

- L’élève importe la bande sonore et les images tournées dans un logiciel de montage. Ensuite, l’élève superpose l’entièreté du texte ou des extraits, au choix, par-dessus les images. Lorsque le montage est complété, l’élève exporte son projet en stories ou en vidéo.

Figure 9. Montage du récit de l’élève sous forme de stories sur Instagram

© Lab·yrinthe

La section suivante de la fiche identifie les compétences en #LMM mobilisées par les élèves, en contexte de production comme de réception. Ainsi, dans le cadre du projet Les stories à l’école, les élèves ont dû travailler sur leur capacité à décoder, comprendre et produire le sens en mobilisant les stories d’Instagram (compétence cognitive) ; sur leur capacité à (re)connaître, analyser et utiliser des systèmes de signes et de symboles propres aux stories d’Instagram (compétence sémiotique) ; sur leur capacité à (re)connaître, analyser et combiner des codes, des modes et des langages pour recevoir et produire des designs narratifs, poétiques et multimodaux qui s’arriment aux formats narratifs et technologiques des stories d’Instagram (compétence multimodale) ; sur leur capacité à utiliser des logiciels de montage vidéo et audio pour construire une narration multimodale numérique en format stories (compétence technique) ; sur leur capacité à (re)connaître et à utiliser l’articulation des dimensions technologiques de l’œuvre numérique pour construire et produire un récit poétique artistique (compétence technolittéraire).

Documentation de modules pour soutenir l’édition numérique jeunesse

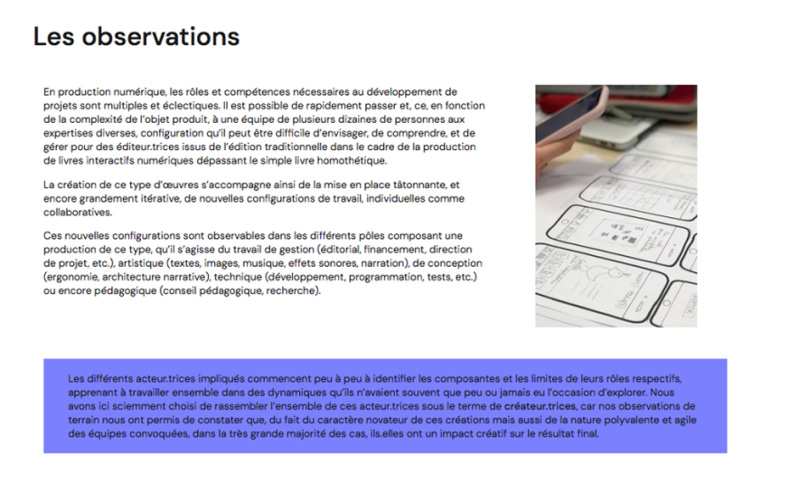

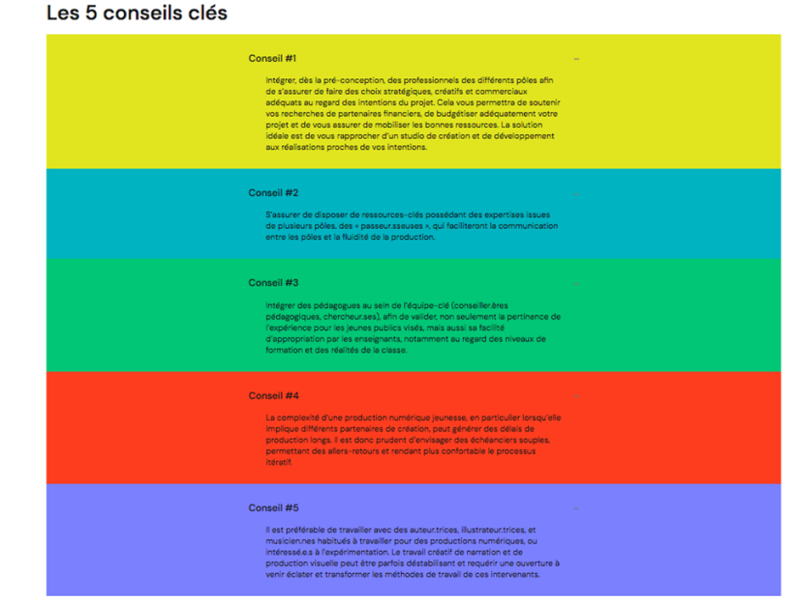

La section « Édition » de Lab·yrinthe est une émanation directe de la collecte et de l’analyse des données réalisées dans le cadre de la recherche-action. Elle est issue, plus spécifiquement, des rapports d’avancement produits pour l’organisme financeur entre 2017 et 2018, ainsi que des résultats obtenus lors d’une enquête supplémentaire, menée en 2021, dans le but de documenter les évolutions provoquées par l’augmentation des activités numériques durant la période de crise sanitaire sur les pratiques de conception, diffusion et réception des contenus numériques. Destinée de manière prioritaire aux éditeur·rice·s et aux créateur·rice·s numériques, cette section se propose de répondre à certaines de leurs préoccupations et difficultés, tout en leur fournissant des recommandations et des pistes de résolution sur les enjeux identifiés lors de l’analyse des données. En effet, dans le cadre de la recherche, les éditeur·rice·s et les créateur·rice·s interrogé·es avaient manifesté le besoin d’acquérir une connaissance plus profonde sur différents aspects liés à la culture numérique, et notamment sur : les métiers et les savoir-faire technologiques nécessaires à l’aboutissement d’un projet éditorial numérique ; sur les possibilités de financement ; sur les voies de découvrabilité actuellement disponibles ; sur les acquis de la recherche ; sur les pratiques scolaires ; sur les comportements et les pratiques de lecture des jeunes, en contexte numérique comme analogique. En partant de ce bassin de besoins, qui constituent autant d’enjeux pour le développement du milieu éditorial numérique jeunesse québécois, neuf modules d’analyse et d’accompagnement ont été élaborés : métiers ; accès aux publics ; technique ; marché ; lecteurs ; scolaire ; droit ; recherche ; covid. Chacun d’entre eux est organisé en trois parties. Après un rappel des citations clés des acteur·rice·s interrogé·e·s dans le cadre de la recherche, chaque fiche décrit de manière détaillée les principaux aspects qu’ils·elles avaient identifiés comme étant problématiques pour la conception, la diffusion ou la distribution des œuvres numériques. S’ensuit une analyse des dynamiques et des facteurs susceptibles d’influencer, voire de déterminer les difficultés constatées, puis, en fin de module, une liste de recommandations et conseils pratiques visant à faciliter la résolution des enjeux.

Dans le module « Métiers », par exemple, après avoir illustré les défis rencontrés par les éditeur·rice·s dans la constitution des équipes de travail, relevant entre autres de la complexification du processus éditorial et de la démultiplication des expertises professionnelles nécessaires pour une production numérique, la fiche s’attache à l’analyse de quelques aspects clés, émergés des entretiens et des observations des processus de production : les contraintes temporelles associées à la conception d’une œuvre numérique ; les rôles spécifiques associés aux pôles de conception, création, développement technique et éducatif, qui sont souvent nécessaires pour l’aboutissement d’un projet numérique ; leurs interactions ; les missions des « passeur·se·s numériques », soit de figures professionnelles capables de faciliter la communication entre les différents pôles de création16. Enfin, dans la dernière partie du module, sont présentées cinq recommandations et conseils pratiques susceptibles de contribuer à une meilleure gestion des enjeux liés aux professionnalités du milieu éditorial numérique. Dans ce cas, Prune Lieutier, autrice de la fiche, suggère aux éditeur·rice·s et aux concepteur·rice·s numériques de :

- Prévoir, dès la préconception du projet éditorial, l’intervention de professionnel·le·s issu·e·s des différents pôles, afin de s’assurer de faire des choix stratégiques, créatifs et commerciaux adéquats par rapport aux intentions du projet ;

- S’assurer de disposer de ressources clés (les « passeur·se·s numériques »), pour rendre plus fluide la communication entre les équipes et assurer la fluidité de la production ;

- Intégrer des experts de l’éducation (conseiller·ère·s pédagogiques, chercheur·se·s, enseignant·e·s), afin de valider, non seulement la pertinence de l’expérience proposée pour les jeunes publics visés, mais aussi sa facilité d’appropriation pour les publics scolaires ;

- Privilégier le travail avec des professionnel·le·s (auteur·rice·s, illustrateur·rice·s, musicien·ne·s, etc.) habitué·e·s à travailler pour des productions numériques, ou intéressé·e·s à l’expérimentation, pour prévenir d’éventuelles difficultés liées à la reconfiguration des méthodes de travail en contexte numérique ;

- Envisager des échéanciers souples, afin de prévoir un temps suffisant à la consultation des différents pôles et à l’ajustement de la production17.

Figure 10. Les observations issues de la recherche sur les nouvelles configurations des métiers de la production de la littérature numérique jeunesse

© Lab·yrinthe

Figure 11. Les conseils clés pour guider les éditeurs pour le module sur les métiers de la production de littérature numérique jeunesse

© Lab·yrinthe

Documentation de projets de recherche en collaboration avec les milieux éducatif, culturel et communautaire

La section « Projets » du site vise à présenter les principaux projets, réalisés en partenariat avec plusieurs partenaires (Le sentier du conte vivant, PoésieGo, La Pastèque, Ohé – Affiches augmentées, etc.). Chaque fiche rappelle les objectifs des initiatives éditoriales du·de la partenaire et les attentes concernant la collaboration avec l’équipe de recherche.

© Lab·yrinthe

Par ailleurs, dans l’optique de répondre au deuxième objectif de la recherche (« coconstruire des outils de référence adaptés à analyser et résoudre les problématiques spécifiques rencontrées par les éditeur·rice·s et les éducateur·rice·s dans la conception, la diffusion et la diffusion d’œuvres numériques »), cette section décrit les démarches, les actions et les solutions effectivement entreprises par le(s) chercheur·se(s) responsable(s) pour soutenir le développement, la production, la diffusion ou la médiation auprès des enseignant·es, des professionnel·le·s du livre ou des jeunes lecteur·rice·s.

Documentation des actualités sur l’éducation et l’édition de littérature numérique jeunesse

La dernière section de Lab·yrinthe documente les actualités concernant la production numérique. Elle s’articule en quatre sous-sections. La première présente les « Évènements » et les manifestations (scientifiques, culturelles, éditoriales, etc.) en lien avec le projet. La deuxième, dédiée aux « Parutions », recense des ouvrages et des publications scientifiques en lien avec la recherche ou susceptibles d’intéresser les publics du site. La troisième propose une « Veille » sur les évènements marquants pour le milieu éditorial, culturel et éducatif numérique (sorties de nouvelles créations numériques, publication d’appels à financement, manifestations scientifiques en lien avec la création numérique, etc.). Toujours visibles, même après la date de réalisation, les publications de cet espace, ainsi que celles recensées dans la section « Évènements », constitueront, à terme, un espace d’archivage des initiatives ayant contribué à stimuler le milieu scientifique, éditorial, culturel et éducatif numérique. Enfin, la dernière section, intitulée « Billets », contient de courts articles rédigés par l’équipe éditoriale ou par des auteur·rice·s invité·e·s sur des sujets en lien avec les thématiques du site.

Conclusion

Lab·yrinthe est le résultat d’un projet ambitieux et de la volonté, partagée par tou·te·s les chercheur·e·s de l’Équipe de recherche en littératie médiatique multimodale, de créer un écosystème favorable à l’observation et à la circulation de nouveaux corpus et de nouvelles pratiques littéraires et documentaires numériques. La mise à jour constante des contenus vise justement à suivre les évolutions des dynamiques de production, de distribution et de réception de la littérature numérique pour les jeunes publics, en faisant état des spécificités culturelles du marché québécois et, en même temps, des pratiques scolaires émergentes. Sans renoncer à son caractère ambitieux, Lab·yrinthe aspire également à devenir un laboratoire des pratiques de lecture et d’écriture. À terme, le site sera la vitrine d’une équipe pluridisciplinaire d’artistes et de développeur·se·s numériques, et décrira leur travail, leurs processus créatifs et leurs choix artistiques. En cultivant sa vocation pédagogique, il continuera également à recueillir et à analyser les pratiques scolaires, à documenter des projets de cocréation menés avec les enseignant·e·s, les élèves et les étudiant·e·s ainsi qu’à développer des contenus théoriques permettant de penser de nouveaux modèles de lecture et d’écriture.