« Ta grand-mère dans la brume », le titre vaporeux de cet article à l’heure où je le rédige n’est pas encore une donnée. Pourtant, il est issu d’une archive classée, mais à l’ancienne, de celles qui dorment dans un vieux carton d’archives au grenier, rangées, écrites sur un support de papier jauni. On pourrait l’appeler une « gardée » plutôt qu’une « donnée ». « Ta grand-mère dans la brume », c’est ainsi qu’Aimée Rolland, ma grand-mère, a signé d’une écriture tremblante le dos d’une carte postale pour me féliciter d’avoir réussi le CAPES en 1993, alors qu’elle avait conscience de la diminution de ses facultés mentales après deux infarctus successifs. « Je suis bien contente que tu soyes devenue professeure », m’écrivait-elle sur cette carte, avec une belle faute d’orthographe, juste avant de mourir. Mais ça y est, maintenant, voilà cette émouvante signature partagée, et le titre « Ta grand-mère dans la brume » est déjà en ligne sur le site des Nouveaux Cahiers de Marge, ce n’est donc plus une « gardée », c’est déjà une donnée.

Plusieurs projets littéraires numériques s’intéressent à des femmes âgées ou disparues, aux vies modestes et discrètes, pour les arracher à l’oubli et à la solitude : le Madeleine Project1 de Clara Beaudoux, Lucette, gare de Clichy2, de Françoise Chambefort, le compte Twitter d’Aimée Rolland3 @RollandAime1 que je tiens moi-même depuis deux ans, sans oublier la démarche actuelle d’Alexandra Saemmer4, qui s’attache à retracer sur Facebook le parcours de sa grand-mère et de sa mère d’origine sudète en Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et d’autres encore. Je m’attacherai plus spécifiquement durant cette communication à deux d’entre elles : Lucette et Aimée. Comment la littérature numérique et ses données nous aident-elles à retrouver nos grands-mères dans la brume de l’oubli ?

Image 1

Les dispositifs médiatiques, les architextes5 dans lesquels s’inscrivent les personnages de Lucette et d’Aimée sont différents.

©DR

Lucette, gare de Clichy a été créée dans le cadre d’un dispositif de recherche création sur le thème de l’art génératif, que l’autrice explique comme le résultat de tout un cheminement6. Le synopsis est le suivant :

« Lucette habite juste en face de la gare de Clichy-Levallois. De sa fenêtre, elle voit les voyageurs sortir de la gare. Sa vie est rythmée par les trains qui passent et qui lui amènent, ou pas, des visites. Ces trains, avec leurs petits noms étranges et familiers, sont autant de personnages qui viennent rendre visite à Lucette. Il y a des moments pleins de vie et des moments de solitude. »

On lit ce paragraphe avant d’accéder à l’œuvre, ce qui constitue un préambule, un paragraphe de didascalies qui situent le lieu, le personnage et l’atmosphère touchante de sa solitude. Lorsque le lecteur se connecte à l’œuvre, la page qui apparaît est divisée en plusieurs écrans qui peuvent faire penser aux écrans multiples que l’on trouve dans les halls de gare pour indiquer de façon simultanée les arrivées et les départs des trains. D’ailleurs, l’un de ces écrans indique réellement des horaires de trains de banlieue ; leur caractéristique est d’indiquer précisément au lecteur les trains à l’heure où il se connecte lui-même à l’œuvre de Françoise Chambefort : il y a donc dans cette visite de l’œuvre en noir et blanc quelque chose de très actualisant, une dimension autogénérative, qui donne au lecteur l’impression de vivre un moment de lecture inédit, s’adaptant à sa propre venue dans l’œuvre. Dans l’écran central, défilent des photographies de Lucette, chez elle, assise à sa table, près de sa fenêtre et semblant parler. À droite, un texte reprend parfois les données des horaires de train, d’un côté, et fait défiler des propos tenus par Lucette sous la forme d’un bavardage monologué, sur un ton anodin ; elle semble évoquer des épisodes de sa vie ou livrer ses états d’âme. Certains propos sont plutôt joyeux, et on voit Lucette assez gaie sur les photos, tandis que d’autres sont franchement mélancoliques. Les photos ne sont pas toutes de la même époque, on voit les coiffures de Lucette changer et ses tenues évoluer. Parfois Lucette semble perdre un peu la tête et elle évoque les noms des trains comme s’ils étaient des humains qui venaient la voir. Le lecteur lui-même est mis en situation de visite chez Lucette qui paraît lui parler personnellement, en tête à tête à domicile, mais il ne peut pas lui répondre. La thématique du passage du temps, alliée à celle des trains qui passent, le réalisme des photos et de la collecte de phrases, une solitude que la visite du lecteur ne peut tout à fait résoudre, créent une atmosphère émouvante. Le visiteur de la page de Lucette se sent comme ces trains qui passent, invité dans son quotidien, mais impuissant pour la consoler tout à fait.

Aimée Rolland, une agricultrice discrète qui a vécu dans un hameau à la frontière de la Nièvre et de l’Yonne de 1913 à 1993 a un compte Twitter depuis janvier 2021. Chaque jour, j’y raconte sa vie à la première personne, depuis sa naissance, sous la forme d’une autobiographie fictive, jusque dans les années 1960 pour le moment, au rythme d’un tweet par jour, sauf pendant les périodes de vacances, le projet étant de continuer la narration jusqu’à la fin de sa vie selon ce protocole. Ce récit est illustré par des photos de famille authentiques, du village ou des objets du passé, des reproductions de ses courriers personnels, etc. Plus de 2600 abonnés suivent le compte, et certains fidèles le commentent régulièrement. Aimée, par mon entremise, y raconte son quotidien, les grands moments de sa vie familiale, comme les petites anecdotes, mais aussi les bouleversements du xxe siècle, que ce soit la modernisation de l’agriculture, ou les deux guerres de son point de vue, rural, féminin et modeste. Elle m’avait raconté sa vie, pendant les années 1980, lorsque je lui rendais visite dans sa cuisine, et c’est à l’aide de mes souvenirs, de ceux de mon père, récemment disparu, et des archives familiales que je poursuis ce projet narratif. Parfois, il m’arrive aussi d’imaginer quelques éléments, parce qu’il faut combler quelques vides. Il n’y a pas réellement de programmation à l’avance des prochains tweets qui sont écrits au jour le jour, ce qui permet aussi de davantage écrire en fonction de ce que les lecteurs répondent. Comme c’était le cas pour le Madeleine Project, qui a pu m’influencer inconsciemment, les réactions des lecteurs d’Aimée s’intègrent à l’œuvre. Leurs propres tweets ont pu m’orienter vers certains modes d’écriture : j’ai pu m’apercevoir qu’ils aimaient les anecdotes à suspens, et ainsi multiplier les moments où je fais durer une action en l’étirant sur plusieurs jours.

Ces deux projets numériques s’appuient différemment sur les datas : alors qu’Aimée Rolland transforme ces vieux cartons d’archives familiales en données sur Twitter (comme cela avait été le cas du Madeleine Project, mais sous une forme narrative différente), Françoise Chambefort utilise les données de connexion du lecteur et les horaires SNCF pour actualiser la lecture de son œuvre numérique. Alors qu’Aimée revit sur Twitter depuis janvier 2021, Lucette est une œuvre programmée indépendante des réseaux sociaux.

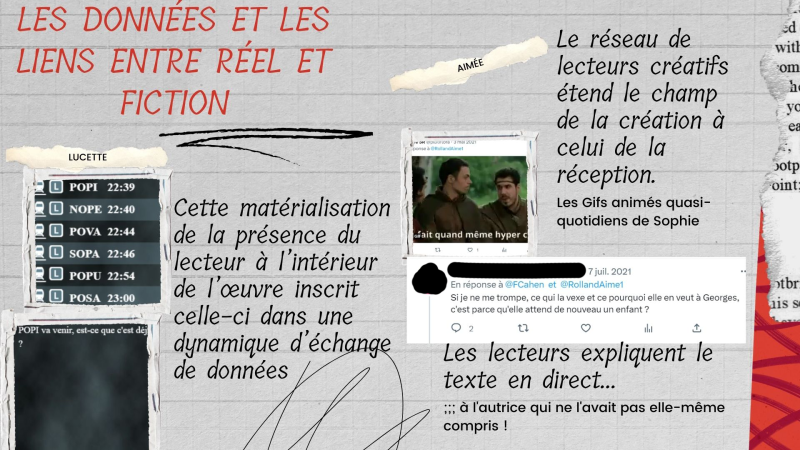

Les données et les liens entre réel et fiction

Image 2

Sources : Lucette, gare de Clichy, compte X/Twitter d’Aimée Rolant

Mais dans tous les cas, le recours explicite aux données dans ces aventures a une fonction de lien entre le réel et la fiction, qui sollicite spécialement le lecteur. Les deux œuvres jouent sur une ambiguïté de leur statut narratif : elles combinent des photos tirées des histoires réelles de leurs personnages, et des phrases qui paraissent être des citations dans le cas de Lucette, ou des récits de souvenirs véritables dans le cas d’Aimée. Cela leur donne une épaisseur documentaire. Pourtant, celle-ci n’est pas exempte de fiction : dans le choix subjectif des phrases de Lucette, dans le mélange fantaisiste des noms de trains avec celui des personnes qu’elle attend (sa femme de ménage est rebaptisée Popi comme le train par exemple), ou le fait que j’invente des noms ou des faits quand j’ai oublié quelques éléments de l’histoire familiale d’Aimée. Les données pourraient-elles être comparées, à ces avant-propos des romans du xviiie siècle où l’auteur prétendait avoir retrouvé de vieilles lettres authentiques dans une malle, à l’effet de réel romanesque d’autrefois ? Il me semble que leur usage va bien au-delà.

Dans les deux œuvres, on remarque une porosité certaine entre les données de nos grands-mères numériques et celles de leurs lecteurs. Sur l’écran de notre visite à Lucette s’affichent l’heure de notre connexion et celle des trains de la gare de Clichy : cette matérialisation de la présence du lecteur à l’intérieur de l’œuvre inscrit celle-ci dans une dynamique d’échange de données. Les images de Lucette, et ses paroles nous sont données comme nous donnons une trace de notre présence chez elle, en passant, comme ces trains qui la frôlent. Dans le fil d’Aimée, s’affichent les messages de ses abonnés, qui racontent au passage les échos de cette histoire dans leur propre famille, répondent régulièrement à Aimée. Le réseau de lecteurs créatifs étend le champ de la création à celui de la réception. L’interprétation décalée donnée quasi quotidiennement par le GIF animé de l’abonnée prénommée Sophie contribue à la caractérisation du personnage d’Aimée, puisque cette interprétation est partagée avec les autres lecteurs : il n’y a plus une ligne de partage vraiment nette entre ce qui constitue la création du personnage et l’interprétation qui en est faite par les lecteurs, puisque leurs commentaires fleurissent en direct, parfois quelques secondes seulement après l’écriture du paragraphe quotidien. Ils donnent ainsi à la communauté des directions de lecture immédiates et multiples, voire des suggestions à moi-même pour les jours suivants. L’un des abonnés au compte, professeur d’histoire, a fait des recherches sur le destin tragique de mon arrière-grand-père à la guerre de 1914 et les a envoyés par tweets pour contribuer à l’histoire, lui aussi. Une autre lectrice a compris qu’un courrier de ma grand-mère annonçait à mots couverts sa grossesse à mon grand-père pendant la guerre, alors qu’en le postant sur Twitter, je n’avais pas saisi moi-même la portée cryptée de cette lettre. Aimée a commencé à être importante pour des gens de plus en plus éloignés de moi, alors qu’elle intéressait d’abord des féministes, souvent des enseignantes d’origine rurale, elle a gagné les milieux passionnés de généalogie et, peu à peu, à ma grande surprise, des représentants du lobby agricole pro-glyphosate, des chasseurs, lecteurs et journalistes du Figaro dont elle est devenue une égérie. Le personnage est sorti de ma bulle.

Aussi bien auprès de Lucette qu’auprès d’Aimée, la data, combiné au choix de mise en scène du personnage, constitue un dispositif immersif. Dominique Boullier a bien mis en valeur la notion d’immersion à propos des jeux vidéo7 : pour lui, c’est le troisième régime de l’attention, après la fidélisation, qui s’applique à la durée – valable dans le projet d’Aimée –, et après l’alerte, qui s’applique à l’intensité. L’immersion, à ses yeux, résulte de la transformation du spectateur en acteur et de son intégration dans la production de l’œuvre. Elle concerne le domaine des jeux numériques interactifs, « en intégrant l’acteur dans la production même des événements », affirme-t-il, mais nul doute que ses idées peuvent aussi s’appliquer à certaines formes de littérature numérique. Ces deux œuvres renvoient ainsi à la dimension performative de la littérature numérique8, qui active des processus d’interactivité.

Un autre point commun dans l’énonciation d’Aimée et de Lucette est à relever : la familiarité de l’oralité, le ton de la conversation caractérisent les deux œuvres, qui s’adressent directement à leur lecteur. Cette dynamique énonciative favorise le dialogue et la rencontre des autres. C’est ce que souligne Stéphane Bataillon à propos de la twittérature :

« Comme la pratique de l’oralité en poésie, cette condition influe considérablement sur l’écriture du tweet littéraire et permet d’investir au même moment cet espace formé par l’auteur, son œuvre et le lecteur.9 »

Données et rapport au temps

C’est aussi le rapport au temps qui est dans ces œuvres questionné par les données. Leur flux numérique est à l’origine d’un panta rhei réactualisé, il semble créer une nouvelle poétique héraclitéenne de l’eau du fleuve électronique qu’on ne peut arrêter. Dans le cas de Lucette, arrimée à sa table et à sa fenêtre, ce sont les horaires des trains qui n’arrêtent pas de passer à côté d’elle, alors que dans le cas d’Aimée, c’est Twitter qui figure ce flux. Lucette et Aimée représentent une forme de bizarrerie anachronique dans ce flux, un ralentissement du temps. Et c’est dans cette anomalie au sein du brouhaha décrit par Lionnel Ruffel10, que se faufile la littérature. En effet, sur Internet, le simultanéisme général des publications génère le débordement des multiplicités, le flux continu des informations déferlantes, difficiles à saisir, créant un effet de masse. Lucette et Aimée émergent des données fuyantes qui leur servent de décor par leur singularité, par leur âge canonique, mais aussi parce que leurs discours n’obéissent pas aux mêmes rythmes.

Lucette et Aimée ont leur propre flux, plus lent : les paroles de Lucette arrivent une à une, comme les tweets d’Aimée qui au rythme d’un par jour décomposent le récit et créent des effets d’attente. Comme le dit Dominique Cardon,« [c]ollection disparate de traces d’activités décousues révélant de façon kaléidoscopique des microfacettes identitaires, l’individu calculé est un flux 11 » et c’est tout à fait le cas de Lucette et d’Aimée, leurs paroles données forment leur portrait numérique, avec les photos qui les accompagnent. Ces œuvres ont une fonction mémorielle forte, pour reprendre un principe cher à Bertrand Gervais : elles sont à leur manière ce qu’il appelle des « architectures de mémoire12 ». Le compte Twitter d’Aimée capture des moments du passé qui ont vraiment existé, comme celui où Georges, son mari, attrape à la main un lièvre, tapi dans son champ, pendant la moisson dans le Goulot, la pente qui conduit au hameau. Lorsqu’il le soulève à la hauteur de son regard, il voit tout à coup arriver le garde champêtre, son vélo à la main. Ce moment de triomphe personnel – pas facile de capturer un lièvre à la main, vous n’avez qu’à essayer… – et de panique conjugués – franchement pas de chance que Roland, le garde champêtre passe sur le chemin juste au même moment ! – , que mon grand-père a ensuite raconté à sa famille, je le fais durer sur Twitter avec beaucoup d’émotion. Comment Roland va-t-il réagir face à ce flagrant délit de braconnage ? Les lecteurs se le demandent, mais ils ne le sauront que le lendemain. Cette temporalité particulière de l’écriture et de la lecture sur Twitter permet ici de saisir au vol l’émotion d’un instant réel du passé, de la prolonger sur plusieurs jours et de la partager avec un public étendu. Des inconnus sont venus me reparler de cette scène des mois après, dans la vie réelle. De même, en lisant de manière également fractionnée, des allusions multiples au personnage de Vé, dans les paroles de Lucette, nous mettons un certain temps à comprendre le traumatisme causé par son départ. Le morcellement des informations dans les deux œuvres participe à l’étirement du temps, qu’il soit lié à la forme du microblogging de Twitter pour Aimée, ou au choix de citations qui s’affichent lentement avec des effets d’effacement progressif sans qu’on puisse agir pour les accélérer dans le cas de Lucette.

Image 3

Le rapport de l’œuvre au passé a déjà été pointé par Marta Caraion à propos du Madeleine project, qu’elle définit aussi comme à l’origine d’un tropisme mélancolique.

©DR

« Je considère Madeleine Project comme un échantillon révélateur d’un mécanisme mémoriel à l’œuvre dans les pratiques ordinaires du numérique et, à leur suite, dans toute une mouvance photo-textuelle et documentaire contemporaine. La collecte et la modélisation de traces, leur enregistrement photographique, la tentation de l’archive totale méritent d’être interrogés à la fois comme un phénomène social, comme une radicalisation des usages de la photographie et comme une proposition de mise en récit du monde (à fins historiques et poétiques). Un tropisme mélancolique en résulte, dont il faudrait historiciser et théoriser le fonctionnement.13 »

C’est la rupture avec le flux numérique, qui crée en partie l’émotion assez vive des lecteurs. Twitter déroule de manière ininterrompue l’information continue, sur le fil du présent, figurant le fleuve numérique du temps qui passe, écriture de l’éphémère. Aimée, comme Madeleine avant elle, se singularisent dans le fil de leurs abonnés, elles sont à l’écart, elles cherchent une forme d’anti-buzz. Aimée vous donne la recette de sa pâtée pour les cochons, ou vous raconte comment elle allait en charrette au lavoir. Certains lecteurs expriment d’ailleurs leur intérêt pour le projet par cet écart, comme la chercheuse sur la place des femmes en politique Camille Froidevaux-Metterie « C’est une très belle idée de faire ainsi entendre Aimée au beau milieu du tumulte agressif de Twitter14 ». L’irruption assez incongrue et anachronique de cette fermière du passé dans le fil ininterrompu de l’actualité renvoie à quelque chose qui serait peut-être hors du temps, tout comme la fixité de Lucette face aux trains. Lucette met en œuvre une logique de ressassement, avec le retour de mêmes phrases, comme si la grand-mère se répétait infiniment, selon un tirage aléatoire de la programmation des citations. Les formules pour caractériser la durée, l’étirement du temps sont nombreuses : « Le travail n’avance pas », « je passe des journées sans voir personne ». Aimée et Lucette échapperaient dans l’interface numérique au temps et à l’espace. Antonio Casilli15 parle à cet égard d’un espace numérique imaginaire qui rejoindrait l’idéal platonicien d’un espace au-delà du ciel, qu’il qualifie d’« Éden de données pures ». Il cite alors Michael Benedikt : cet espace informationnel serait l’extension de notre besoin d’investir d’autres plans mythiques. Le problème de Lucette ou d’Aimée serait l’obsolescence programmée des supports numériques, (puisqu’il paraît que la page de Lucette a failli disparaître récemment pour une histoire d’API). Mais elles ont dans leurs architextes respectifs acquis une place de vie autonome, une fiction d’éternité. Lucette, même si elle tient des propos mélancoliques, parfois proches des memento mori, se régénère à chaque connexion. Et si Anaïs Guilet et Bertrand Gervais16 ont mis en évidence le fait que de nombreuses œuvres numériques s’inscrivent pleinement dans une esthétique du flux en affirmant que « [l]es œuvres qu’on trouve dans ce cyberespace apparaissent comme des formes hybrides, instables et éphémères », on pourrait penser que Lucette et Aimée à leur manière représentent du moins une tentative pour y échapper.

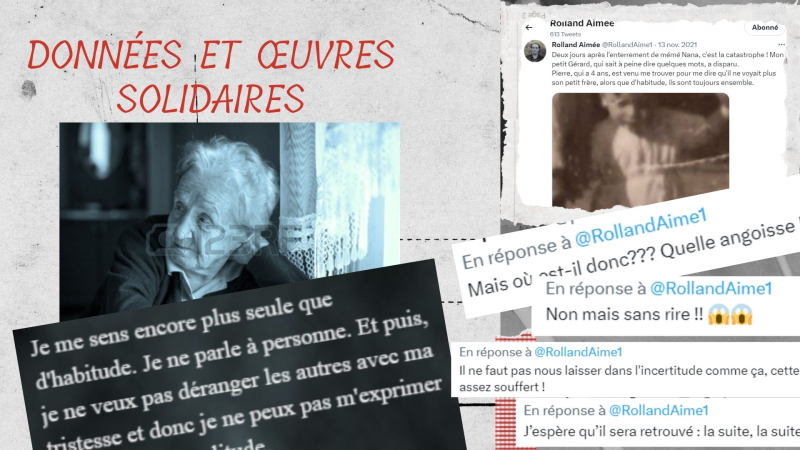

Données et œuvres solidaires

Image 4

Sources : Lucette, gare de Clichy ; Compte X/Twitter d’Aimée Rolland ; ©DR

La concomitance de ces projets qui font surgir les vies de ces mamies modestes montre également que la littérature numérique ne se définit pas que de manière formelle, par ses architextes, ses dispositifs, mais qu’il existe aussi des poétiques spécifiques, des thèmes, des types de personnages. Ce n’est pas un hasard que des femmes choisissent ce type de support pour parler de celles qui les ont précédées. Un réseau singulier se noue, qui cherche à donner une visibilité à des femmes modestes, aux silhouettes effacées par le temps, des Vies minuscules17 numériques, féminines, qui adoptent une forme qui est elle-même simple et populaire.

Dans le mot « données », il y a la racine « don ». On y retrouve l’idée de partage, une valeur à l’origine du web. Et il me semble que les œuvres numériques que nous étudions ici se construisent également grâce à ces valeurs. Antonio Casilli dans Les liaisons numériques cite Peter Kollok18 pour qui l’un des moteurs de l’engagement des personnes sur Internet est une logique de don et de contre-don. Un projet comme Aimée Rolland est bien celui d’un partage avec des lecteurs qui répondent régulièrement, reconnaissent dans cette vie ordinaire, des événements de leur propre histoire ou de celle de leurs proches. Ils participent même aux événements familiaux. Ainsi, c’est la panique quand le petit Gérard, âgé de 2 ans, s’est perdu dans le village. Allait-on le retrouver ? Des dizaines de lecteurs sont aux abois. Certains proposent même des endroits où il aurait pu se cacher. Quand on parle de fracture numérique, il est assez évident que les vieilles personnes comme Lucette sont les plus exclues des représentations dans les flux contemporains, notamment sur les réseaux sociaux. D’ailleurs un grand nombre de ses déclarations se rapportent à sa propre solitude, que la présence du lecteur ne parvient pas totalement à résoudre, comme « [j]e parle au mur, puis j’allume la télévision pour me sentir moins seule », « [l]a solitude, elle m’accompagne tous les jours », « je me sens encore plus seule que d’habitude19 ». Pourtant, l’invitation donnée à l’internaute a la forme d’une visite, puisqu’il faut cliquer sur la formule « Visiter l’œuvre » pour entrer chez Lucette. La littérature numérique d’aujourd’hui, est aussi une manière de « réparer, renouer, ressouder, combler les failles des communautés » comme Alexandre Gefen cherche à le montrer dans son essai Réparer le Monde20, mais avec les limites et les atouts propres aux liens faibles des réseaux du web. Lucette, Aimée et les autres mamies de la littérature numérique s’inscrivent dans une forme qui prend au sérieux l’idée forte du lien dans les réseaux digitaux, qui existe malgré la distance. « Internet réussit avec un mécanisme de liens faibles à créer des confiances fortes qui consolident […] les relations humaines », affirme Antonio Casilli21 dans Les Liaisons numériques. Les œuvres de littérature numérique s’en emparent, et s’inscrivent dans cette esthétique du care.

J’aime à penser que Lucette, Aimée, Madeleine, toutes les mamies de ces œuvres en ligne se donnent la main, dans un territoire virtuel, poétique et solidaire de la littérature d’aujourd’hui, leur solitude rompue.