L’idée d’établir un corpus (numérique)

© COLiN

Pour les chercheuses et chercheurs en arts et lettres, l’étude des œuvres constitue une pierre d’assise de leur connaissance de ces pratiques. L’examen du corpus, l’évolution de ses traits, formes et paramètres, la mise en perspective d’une pratique culturelle en regard d’autres : ce sont là les fondements mêmes du savoir sur les arts et les lettres. Le domaine littéraire ne fait pas exception ; on y accorde même une valeur particulièrement grande à toutes les œuvres qui composent le fil de son histoire. Inscrites dans un temps long, les littératures nationales importantes et hégémoniques (française, américaine, britannique, italienne, etc.) perdent dans l’épaisseur diachronique les origines de ce travail d’identification des réalisations à rattacher à leur culture propre. Les traces de ces démarches d’inventaire du corpus se sont souvent effacées, tellement elles structurent profondément l’institution littéraire elle-même.

Ce travail est cependant beaucoup plus prégnant pour de plus jeunes cultures, souvent des cultures plus resserrées (comme l’est notamment la culture québécoise). Il l’est également pour des pratiques ciblées – les œuvres rattachées à un nouveau genre (pensons à l’autofiction) ou à une nouvelle pratique artistique (les jeux vidéo ou le net art, par exemple). Les secteurs d’étude de ces pratiques, eux aussi naissants, doivent s’appuyer sur la réalité du terrain. Et la démarche prioritaire (car préalable à une reconnaissance effective, de large portée) y est d’identifier les œuvres, le corpus à étudier.

Ainsi en est-il, un peu partout à travers le monde, pour la culture numérique et, plus particulièrement, pour la littérature numérique. Le parallèle entre les livres et les œuvres numériques s’y fait assez naturellement, d’autant qu’il y a parfois continuité entre une œuvre papier et une œuvre déployée sur écran. Le monde du livre, lui, est bien sûr particulièrement structuré : désignation des éditions et versions par des numéros ISBN, flux de données accessibles pour les libraires et les bibliothécaires, capture de la production éditoriale par le dépôt légal. Il est ainsi possible d’extraire de ces outils et modalités référentielles un état de la production littéraire d’un territoire donné. Ne pourrait-on pas transposer ce simple exercice aux œuvres de littérature numérique ? Une telle saisie par des instances vouées à la circulation et à la médiation n’existe pas en culture numérique (ou, considération connexe : les circuits actuels du livre n’incluent pas la production numérique). Dans les circonstances, comment repérer le corpus des œuvres littéraires numériques ? Il n’y a pas de réponse simple à cette question1.

Un contexte de recherche attentif aux impacts du numérique

Cette question est collectivement abordée depuis plusieurs années – que ce soit dans des unités de recherche (NT2, ELCIP, Electronic Literature Organization, etc.) ou dans des bibliothèques nationales. Elle l’est toutefois, de façon spécifique, depuis 2019, s’inscrivant dans la problématique au cœur des travaux de l’équipe de Littérature québécoise mobile2. Cet ambitieux projet de recherche en partenariat rassemble une quinzaine de chercheuses et chercheurs du Québec et de la France, ainsi qu’une vingtaine d’organismes partenaires liés au monde du livre et de la littérature. Ce projet, qui s’intéresse aux liens entre culture du livre et culture de l’écran, vise à développer de façon collaborative avec ces organismes des savoirs sur l’évolution récente des pratiques littéraires en contexte numérique, particulièrement au Québec.

Figure 1. Page d’accueil du site du projet de recherche « Littérature québécoise mobile »

© COLiN

L’intérêt que nous portons, comme spécialistes de littérature, au contexte numérique prend un double visage. Le premier volet s’intéresse au numérique comme adjuvant pour la diffusion de la littérature québécoise. Si la question n’est pas tout à fait nouvelle, elle se construit toutefois en fonction des évolutions technologiques imposées par les grandes plates-formes numériques existantes, évolutions qu’il faut suivre et auxquelles s’adapter constamment. Comment les actrices, les acteurs du milieu littéraire peuvent-ils et elles utiliser les outils numériques ainsi que les réseaux qui leur sont liés pour promouvoir la littérature québécoise, pour en assurer une médiation à travers diverses plates-formes ? C’est là tout l’enjeu de la découvrabilité3 des productions culturelles, et de leur visibilité, qui représente non seulement une notion chère aux petites cultures étouffées par les cultures hégémoniques, mais aussi une question préoccupant les institutions culturelles et tous les acteurs et actrices de l’écosystème du livre, les agentes et agents des milieux éditoriaux et autres figures intervenant dans l’écosystème du livre – dont les auteurs et les autrices. Ensuite, le deuxième volet concerne l’étude d’une large production littéraire, née numérique, où les outils technologiques participent étroitement du geste de création littéraire. On observe un développement graduel d’une conscience de la singularité de ces pratiques, rendue possible de diverses façons, directes et indirectes : augmentation du nombre d’œuvres produites ; reconnaissance croissante de ces productions par des instances institutionnelles ; présence de figures littéraires attestées dans ce nouveau secteur de création ; accroissement d’une littératie numérique auprès des acteurs et actrices du milieu littéraire, démocratisant, voire banalisant le recours à l’un ou l’autre outil de création ou de publication. C’est probablement cette banalisation qui devient l’indice le plus probant d’une pénétration croissante du numérique dans les pratiques actuelles de la littérature – une appropriation du numérique que nous nous affairons, au sein du projet Littérature québécoise mobile, à consolider avec différents partenaires des milieux littéraires québécois.

Vers un chantier d’inventaire des œuvres

C’est dans ce contexte que s’est développé le chantier de recherche PLiNe4, consacré au Patrimoine littéraire numérique du Québec. Il répond à deux enjeux immédiats de la littérature numérique : la connaissance des œuvres et leur pérennisation éventuelle5. Il est indéniable qu’un large intérêt s’est développé, avec les années, pour les pratiques culturelles numériques. Elles sont de plus en plus étudiées, faisant souvent l’objet de perspectives poétiques et sémiotiques puis, peu à peu, de considérations comparatistes. Leur approche est toutefois très souvent détachée de leur historicité. On pourra signaler quelques exceptions, comme le secteur des jeux vidéo (dont on étudie passablement les premiers temps6). On trouve aussi quelques initiatives en littérature numérique, sous la forme d’anthologies (les collections produites par l’ELO7), d’incursions ponctuelles (voir l’ouvrage récent d’Astrid Ensslin8) ou à travers les travaux de Dene Grigar, à Washington State University9. Dans l’état actuel des choses, est-il possible d’imaginer se lancer dans le chantier d’une histoire des pratiques littéraires numériques, quel que soit le corpus national ? Pour le moment, il faudrait répondre par la négative, les données accumulées étant trop limitées pour espérer réaliser un tel projet. Mais le travail sur un premier échantillon d’envergure limitée paraît une voie réaliste pour entamer un premier chantier de cette nature.

À cet égard, le corpus de la littérature numérique au Québec offre des singularités et des avantages intéressants. Cette enclave culturelle entre les États-Unis et la France ressent les effets des productions culturelles voisines aussi bien que des avancées technologiques incessantes. S’y déploie également un nombre limité d’institutions ; la langue française y domine largement, marquant une frontière avec le reste du Canada et les États-Unis. À ces marques de singularité s’ajoute le sentiment d’un laboratoire culturel, en ce qu’il est doté de politiques spécifiques et de juridictions singulières10 ; l’offre d’appuis à la culture y est assez bien développée et en phase avec les secteurs d’innovation.

Depuis quelques années, nous avons ainsi entamé une collecte informelle d’œuvres littéraires numériques du Québec. Le projet était d’abord déstructuré, ayant des visées incertaines : les œuvres numériques faisaient l’objet d’un repérage plutôt occasionnel, au gré des découvertes ; la délimitation nationale n’était pas imposée – même si, associés·es à une culture non dominante, nous avons porté notre attention particulièrement sur les œuvres francophones. Nos premiers efforts s’inscrivaient dans le sillon d’une démarche connexe plus ambitieuse, menée depuis le milieu des années 2000 : le répertoire du laboratoire NT2, à l’UQAM, s’intéressant à la littérature et aux arts hypermédiatiques11. Ce chantier avait pu recenser plus de 4000 œuvres rattachées à diverses cultures nationales, autant dans la sphère littéraire que celle des arts numériques et du net art.

Figure 2. Page du répertoire des œuvres hypermédiatiques du laboratoire NT2

COLiN : le catalogue des œuvres littéraires numériques (Québec)

© ALN/NT2

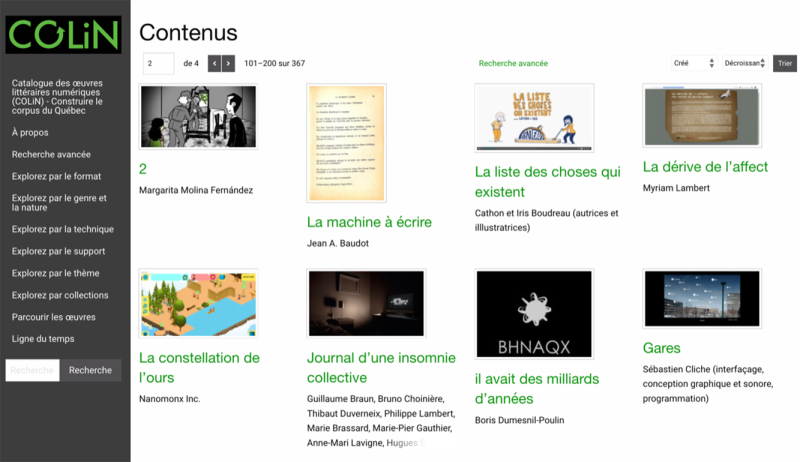

La perspective critique et historique des productions numériques au Québec s’imposant dans le cadre de Littérature québécoise mobile, ces efforts ont été recadrés pour constituer un chantier doté d’une vision plus nette du travail à réaliser. L’état des lieux a été somme toute aisé à constituer : des initiatives panoramiques et internationales (comme le répertoire du NT2 ou celui de l’Electronic Literature Organization) ; des œuvres circulant dans le discours critique (souvent les mêmes, souvent d’une période similaire, à savoir un créneau de moins de 10 ans, moment où les œuvres marquantes ont su s’imposer dans le discours) ; des interlocuteurs institutionnels aux abonnés absents (par manque de littératie plutôt que par désintérêt). Les démarches de repérage au sein d’outils existants ont eu une fortune bien limitée. Les œuvres littéraires numériques, qui ne sont pas éditées au sens habituel du terme ni des publications comme le sont les livres, ne sont pas dotées d’un ISBN et ne font pas l’objet d’un dépôt légal. Elles ne sont, pour ainsi dire, jamais indexées – ni par les institutions de mémoire comme les bibliothèques nationales ni de façon spontanée par l’une ou l’autre instance culturelle. La saisie historique du corpus se révèle en conséquence très difficile à élaborer, comme les œuvres elles-mêmes disparaissent souvent, ainsi que les ressources (souvent des sites) qui les mentionnent. Néanmoins, par la multiplication des sources documentaires et la consultation de nombreuses informatrices et informateurs, un inventaire assez large a pu être constitué, de sorte que près de 400 œuvres figurent aujourd’hui dans ce premier état du corpus : la banque de données COLiN, le catalogue des œuvres littéraires numériques au Québec12.

Figure 3. Liste des œuvres du site COLiN

© COLiN

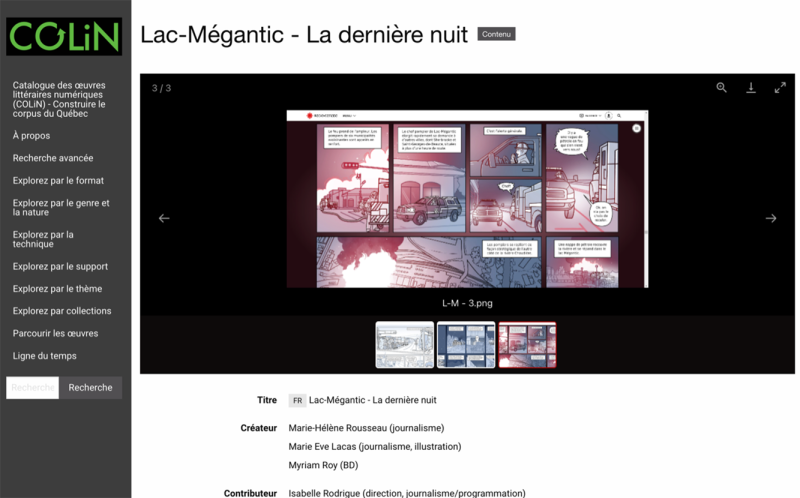

On y trouve (et on y documente) une diversité de productions littéraires numériques, depuis les origines (un ouvrage atypique de 196413, mais surtout des œuvres de la fin des années 1980 et du début des années 1990) jusqu’à aujourd’hui.

Les critères d’inclusion sont à la fois précis et ambigus à interpréter. Nous nous intéressons aux œuvres nées numériques, ce qui rejette d’emblée, d’une part, les livres numériques homothétiques (qui ne sont que des copies des livres papier) et, d’autre part, tous les produits dérivés de la littérature (captations d’événements, éléments numériques voués à la promotion ou à la médiation de livres). Persistent des questions délicates : que faire des projets d’écriture en continu, souvent liés à une plateforme de réseau social, mais pouvant s’en détacher (pour migrer ou adopter un nouveau support) ? Doit-on exclure des projets colorés par des objectifs de médiation ? Notre intérêt se porte donc sur des écritures qui font œuvre en contexte numérique, dialoguant avec leur support technique et mobilisant ses capacités expressives. Ainsi, dans ce corpus, cohabitent des hyperfictions, des CD-ROM et logiciels, des vidéopoèmes, des jeux vidéo à haute teneur textuelle/littéraire, des applications avec réalité augmentée, des œuvres littéraires numériques cartographiques, des textes générés par ordinateur, des feuilletons numériques, des livres numériques enrichis, des blogues et autres publications sérielles sur réseaux sociaux. La ligne d’inclusion n’est pas toujours facile à établir, même sur ce paramètre technologique. Quel rôle exiger du numérique dans la réalisation de l’œuvre ? Que penser de primofigures du web qui publiaient des poèmes sur le site web qu’ils et elles s’étaient bricolé ? Quel statut donner aux pratiques d’écriture mobilisant un générateur de texte, mais publiant les résultats sur papier ? Doit-on retenir les œuvres ou projets qui ont une dimension littéraire, mais qui n’est pas dominante ? C’est dire à quel point ce terme « littéraire » est chargé, voire informé par le livre. Dans un milieu culturel flou, sans réelles institutions ni agents de prescription, sur quelle base faire le tri entre la simple écriture en ligne et l’appartenance au fait littéraire ? Faut-il imposer un critère de qualité (esthétique) ? La réponse à cette dernière question a rapidement été établie : ce ne peut être un critère d’inclusion, sous peine de distordre lourdement ce champ culturel. La difficulté est similaire (bien que moins subjective) pour l’appartenance nationale : quelles œuvres sont québécoises, quand on connaît l’organisation logistique du web (les serveurs étant généralement délocalisés) ? La publication dans une ressource étrangère prévaut-elle sur la citoyenneté ? Un·e artiste étranger·ère créant une œuvre lors d’un séjour au Québec se trouve-t-il·elle visé·e par cet inventaire ?

Aussi imparfaite soit-elle, la grille de sélection des œuvres pouvant figurer au projet COLiN repose sur les paramètres suivants :

- avoir une forte teneur littéraire (entendue dans le sens d’un usage non fonctionnaliste de la langue, dans son extension la plus grande) ;

- avoir une composante numérique importante, voire dominante (mais ne pas être la simple version PDF ou ePub d’un livre papier) ;

- au moins une personne de l’équipe de création ou d’édition doit provenir du Québec ou l’œuvre doit avoir été produite au Québec.

Choix bibliographiques et technologiques

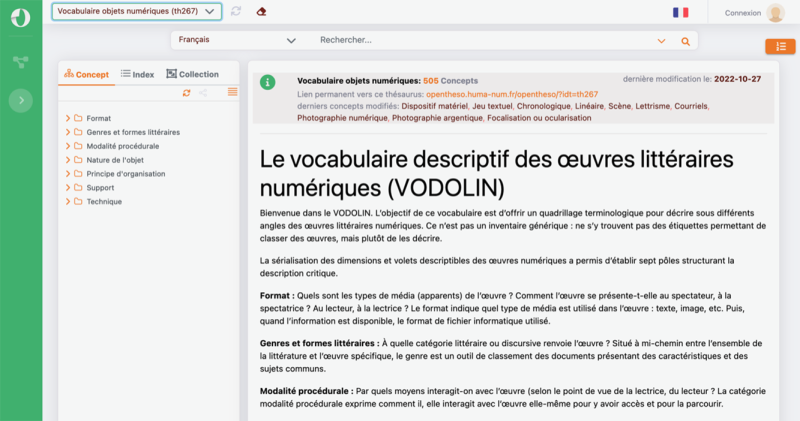

Très rapidement, en raison de l’obsolescence technologique, nous avons pris conscience de l’urgence d’attester de l’existence de ces œuvres. À défaut de pouvoir les sauvegarder (c’est là tout un autre chantier, causant des maux de tête à toute personne qui en entrevoit l’ampleur et la complexité), nous avons pris le parti de documenter ces pratiques, quelle que soit l’accessibilité actuelle des œuvres. Au sein du COLiN, chacune d’entre elles est fichée selon une vingtaine de paramètres (conformes au Dublin Core, un format de description générique) s’appuyant sur le VODOLIN14, un vocabulaire descriptif élaboré conjointement avec le NT2 (sur la base de leur travail de la dernière décennie) et avec la Chaire de recherche du Canada sur les écritures numériques de Marcello Vitali-Rosati, également membre du projet Littérature québécoise mobile.

Figure 4. Page VODOLIN sur Opentheso

© Opentheso

Ce thésaurus permet de décrire des objets numériques à partir de sept perspectives (format, genres et formes littéraires ; modalité procédurale ; nature de l’objet ; principe d’organisation ; support ; technique). Il est rendu disponible sur Opentheso15, ressource technologique de thésaurus de la plateforme française Huma-num, ce qui le rend accessible, mais surtout moissonnable (consultable et utilisable) par d’autres outils numériques. Cette ontologie est fort utile pour arriver à une description normalisée associée aux propriétés du Dublin Core. Nous pouvons ainsi décrire, contextualiser et attester l’existence d’œuvres numériques, même si de celles-ci ne restent parfois que des bribes accessibles par la Wayback Machine ou, pire, des traces indirectes émanant de critiques, de commentaires ou d’inventaires. Chaque œuvre est ainsi fichée dans COLiN, une banque de données qui repose sur Omeka S16, une solution open source de collections numériques développée par le Roy Rosensweig Center for History and New Media. En plus de la caractérisation proposée, ces fiches incluent le lien vers l’œuvre, mais aussi, dans la mesure du possible, des captures d’écran (voire des extraits vidéo et des navigations filmées) pour conserver un aperçu de l’esthétique et de la configuration générale de l’œuvre.

Figure 5. Fiche de l’œuvre « Lac-Mégantic. La dernière nuit » sur COLiN

© COLiN

Suivant l’idée de vouloir faire exister ce corpus et d’en faciliter l’étude et le référencement, le protocole de travail inclut de créer des entrées correspondantes dans Wikidata, qui est la couche de données structurant Wikipédia. Cette mise au commun du travail de repérage a pour double effet de rendre découvrables ces œuvres, leurs auteurs et autrices et les organisations impliquées (éditeurs, sociétés de production), et d’associer à chacune de ces œuvres un identifiant unique fourni par Wikidata, un substitut aux ISBN ou DOI couramment utilisés dans le monde du livre et de l’édition. L’ajout massif de plusieurs centaines de nouvelles entrées17 permet d’insérer ces œuvres dans la toile de données qui nous sert collectivement de référentiel.

Utilisation de COLiN

La banque de données constituée sur Omeka S permet différents modes de consultation associés aux caractéristiques principales des œuvres. Outre la navigation au hasard dans la liste des entrées, il est possible d’utiliser un outil de recherche avancée permettant de faire des requêtes par auteur ou autrice, sujet, mot-clé ou date (de publication ou de disponibilité en ligne). Quelques filtres prédéfinis trient les œuvres selon des paramètres précis :

- format d’œuvre (ePub, HTML, modélisation 3D, etc.) ;

- genre et nature (bande dessinée, conte, documentaire, etc.) ;

- technique ;

- support (CD-ROM, liseuse, téléphone intelligent, etc.) ;

- thème.

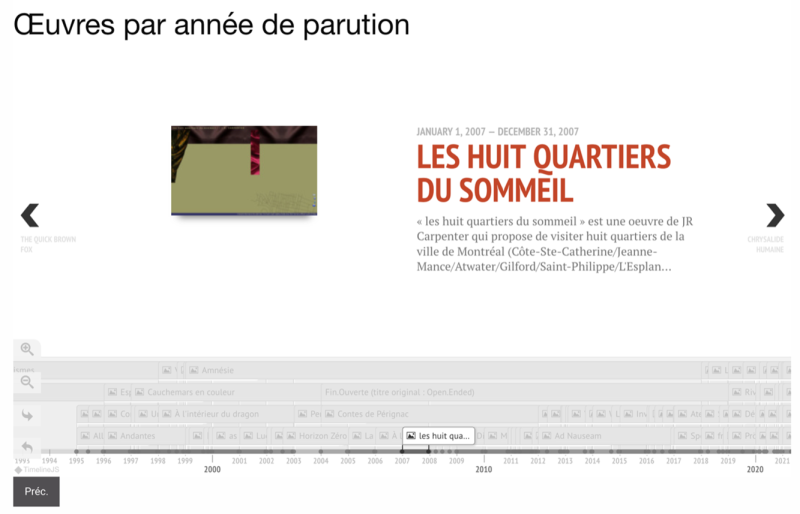

Des collections sont également constituées pour représenter certains regroupements d’œuvres – par exemple, les œuvres diffusées par la revue de littérature hypermédiatique bleuOrange18. Enfin, une ligne du temps donne un aperçu de la production année après année.

Figure 6. Aperçu de la ligne du temps sur COLiN

© COLiN

Suites et perspectives

Le travail d’inventaire se poursuit, de façon à mieux écumer différents répertoires, sites-index, listes d’œuvres constituées à différentes époques. Une attention particulière sera portée à des sous-ensembles spécifiques : pensons à la période des blogues littéraires (2000-2010), aux supports analogiques de la période préweb (CD-ROM, par exemple) et aux pratiques littéraires très actuelles (qui restent plus difficiles à cerner). Et, ce faisant, les questions se multiplient :

Que faire des œuvres au long cours, qui se définissent par la figure auctoriale et non pas par l’identité précise d’une œuvre ? (un compte Instagram, par exemple, ou une pratique régulière de vidéopoésie sur une chaîne Youtube ; des comptes d’Instapoésie ont déjà été intégrés, à titre de mise à l’épreuve)

Comment établir le rattachement national d’œuvres multipartites (comme des collaborations internationales) ? Inclut-on des œuvres de l’Office national du film du Canada, coproduites avec des agences d’autres pays, alors qu’on ne sait pas si les Canadiens impliqués sont même Québécois ?

Quelle légitimité donner à l’indexation d’une œuvre dont on n’a plus aucune trace de l’existence (par obsolescence du logiciel ou retrait total du web) ?

C’est à la question fondamentale de la matérialité des œuvres numériques que nous nous butons immédiatement, à la persistance de ces œuvres et à notre capacité de les pérenniser. Plusieurs projets s’attaquent de front à cette question (autour de l’Electronic Literature Organization19, à la KBR en Belgique20, notamment), mais cette volonté est lourdement entravée, autant du point de vue technique que dans son effort de saisir cette production éphémère aux frontières labiles.

Figure 7. Page d’accueil du projet The NEXT

© The NEXT

Une hypothèse d’extension de ce large chantier s’intéressant au Patrimoine littéraire numérique serait d’arriver à fédérer diverses sources de ces œuvres, notamment les médiathèques d’organismes culturels (organismes de production et de diffusion), de sorte à offrir un accès transversal à leurs voûtes (à partir de descriptions standardisées), mais aussi de favoriser la prise en charge de ces contenus par des institutions garantissant leur mémoire – au premier lieu desquelles se trouvent les bibliothèques nationales. Le défi est toutefois de taille, entre enjeux techniques, normalisation des descriptions, questions de droit, mais aussi en raison de questionnements plus fondamentaux, comme le rattachement d’une œuvre à sa plateforme, à son contexte de publication ; la définition de son expérience de lecture selon l’appareil (téléphone portable, console de jeu, ordinateur de table, écran tactile...) ; la nécessité de documenter l’environnement culturel d’où émane l’œuvre ou dans lequel elle a circulé.

Jalon de la patrimonialisation des œuvres littéraires numériques, le projet COLiN servira de fondement aux travaux qui suivront sur l’histoire des pratiques littéraires et culturelles numériques au Québec. S’il balise le territoire exploré au fur et à mesure qu’il le défriche, il se trouve à mettre à l’épreuve une certaine conception de la culture numérique et de ses corrélations avec les secteurs culturels plus établis. La poursuite de la transformation de ces rapports, avec une pénétration toujours plus grande du numérique dans la culture, offrira à coup sûr une perspective renouvelée sur la place, le rôle et la reconnaissance de ces pratiques numériques.