Les années 1960-70 sont celles d’un véritable moment Amérique latine en Europe, en France en particulier. Les images, les nouvelles, la littérature et la musique véhiculées à travers l’Atlantique ont permis au public européen de (re)découvrir un monde quelque peu oublié1. Les travaux participant de l’élaboration de l’histoire transatlantique qui en découle ne manquent pas. Ils se sont même démultipliés ces dernières années, en diversifiant objets et angles d’étude2. Nous connaissons ainsi mieux les divers vecteurs et médiateurs qui ont animé, pendant plus d’une décennie, ces circulations transatlantiques multiformes. Rares sont pourtant les travaux qui se sont penchés sur les acteurs religieux participant de ces flux. De fait, dans un contexte marqué par la guerre froide, l’Amérique latine ne devient pas seulement un théâtre du duel idéologique mondial, mais aussi le centre de l’attention vaticane. Fort d’une population estimée à plus de 80 % catholique, le sous-continent constitue un enjeu majeur pour l’Église, au moment même où l’« Occident chrétien » semble perdre la foi. Or, ce « trésor catholique » serait menacé : à l’avancée du marxisme athée s’ajoute un déficit de prêtres qui pourrait mettre à mal des siècles d’évangélisation. En 1957, via l’encyclique Fidei donum (« le don de la foi »), Pie XII appelle ainsi à une mobilisation générale, invitant les épiscopats européens et nord-américains à prêter certains prêtres diocésains à leurs Églises sœurs en besoin de pasteurs3. Nombreux sont les prêtres français qui répondent à l’appel pontifical et qui partent sous l’égide du Comité Épiscopal France Amérique latine (CEFAL), dont l’histoire vient de faire l’objet d’une étude d’envergure4. Pour le reste, ces trajectoires restent méconnues, laissant inexploités des fonds et un terrain historiographique très riches. C’était précisément l’objet d’un mémoire soutenu en juin 20245 qui proposait, à l’appui d’un corpus documentaire dormant, de retracer les parcours d’une fraction de ces missionnaires d’un genre nouveau.

Bien au-delà de l’histoire religieuse ou missionnaire dans laquelle elles s’inscrivent a priori, ces trajectoires cléricales entre deux rives offrent des perspectives analytiques plurielles pouvant contribuer au renouvellement de l’histoire des représentations, de la construction d’imaginaires, des circulations intellectuelles ou culturelles. Partis pour évangéliser, ces prêtres rencontrent un continent et des peuples avec lesquels ils solidariseront. L’émerveillement du départ se meut en désillusion au fur et à mesure qu’ils s’immergent dans les bidonvilles des mégalopoles latino-américaines et qu’ils aperçoivent l’abîme entre deux mondes que tout oppose : celui des « riches » et celui des « pauvres ». Ce qui soulève la question : et eux, à quel monde appartiennent-ils ? La frustration nourrit un besoin de comprendre, de témoigner, tandis que l’indignation née de la rencontre avec la misère les pousse à dénoncer. Ces prêtres prennent alors la plume pour verbaliser ce qu’ils vivent sur le terrain, s’improvisant en journalistes, sociologues, économistes, politologues et moralistes. En découlent des écrits d’une grande diversité dont l’originalité et l’intérêt heuristique tient à leur plasticité : entre récit missionnaire édifiant et discours tiers-mondiste porteur de contestation et moteur d’action. Il en va ainsi des « Échos d’un coin du Chili6 » (figure 1).

Figure 1. Page de couverture des « Échos d’un coin du Chili », dossier anonyme s. d. (vers 1967)

Archives de l’Institut du Prado (site de Lyon)

Archives de l’Institut du Prado (site de Lyon)

Présenté sous forme d’une trentaine de pages dactylographiées, ce document a subi l’effet du temps. L’auteur n’a pas signé son œuvre. Or, le titre et son illustration suscitent la curiosité. Les lignes qui les accompagnent sont un appel à la lecture :

Dans une banlieue de Santiago, vivent entassées sur un terrain de 4x1 ½ km, 145 000 personnes dans des conditions de vie inhumaines. Là, depuis 4 ans, une équipe de 6 prêtres travaille à l’avènement du Royaume de Dieu. Ils vous offrent les récits qui suivent dans l’intention de vous aider à acquérir peu à peu un cœur de « frère universel », car la civilisation mondiale qui nait attend cela de vous7.

Bref et efficace, cet incipit annonce d’emblée la couleur du contenu. Sous couvert de témoignage, c’est une leçon d’humanité qui est proposée. Le propos s’organise en deux parties : il s’ouvre par ce qui se veut une contextualisation, à travers une simple « énumération de faits ». Si l’auteur assure ne pas avoir l’intention de « faire un bilan critique du Chili », c’est bien à cela qu’il se prête. Le lecteur est juge, mais la conclusion à laquelle il est conduit est univoque : l’histoire du Chili – et de l’Amérique latine – serait celle d’une domination-exploitation perpétuelle où seuls les colonisateurs changent de visage. Il s’agirait en même temps d’une situation de dépendance structurelle aux racines si profondes qu’il est impossible de s’en « libérer ». C’est que dans l’ordre manichéen du monde dressé par l’auteur, le Chili appartient au camp des « petits », « pauvres » et « dépendants », voués à être subjugués par les « grands », « riches » et « libres ». Les chiffres avancés en fournissent la preuve mathématique, tandis que le lexique puisé dans un ensemble de théories socio-économiques transforme le propos en argument d’autorité, tout en donnant un indice sur les affinités idéologiques de l’auteur : un socialisme christianisé, un tiers-mondisme revisité. Sans les citer, c’est aux travaux de Raul Prebisch8 et du duo Cardoso-Faletto que l’auteur semble s’appuyer, avant même qu’ils ne soient traduits en français9.

Dans un second temps, le lecteur est invité à un « voyage imaginaire gratuit », au cours duquel il sera emmené à la découverte du monde populaire chilien. Comment y renoncer ? Le narrateur promet une description fidèle à la réalité et le récit est certes d’un grand intérêt historique, en ce qu’il offre une vision documentée des réalités du Chili. Mais les dates sont absentes, l’auteur demeure anonyme et les noms des personnages ne permettent aucune identification. On se dit alors qu’il faut changer de lunettes, ou plutôt d’approche. De fait, il ne s’agit pas d’un carnet de bord ou d’un rapport, mais d’un récit pédagogique porteur de leçons universelles et intemporelles. Aux côtés du narrateur, le lecteur découvre les conditions de vie des milieux populaires chiliens. Il y fait la rencontre d’Alberto, l’ouvrier qui lutte pour la survie de sa famille ; Nena, la mère qui fait des miracles culinaires au quotidien avec du thé et du pain ; de Lucho, ce travailleur victime d’exploitation salariale qui représente, nous dit-on, 15 % des Chiliens. Chaque épisode prend les traits d’une parabole biblique censée transmettre un enseignement moral et illustrer une valeur : le partage, l’hospitalité, l’amour du prochain.

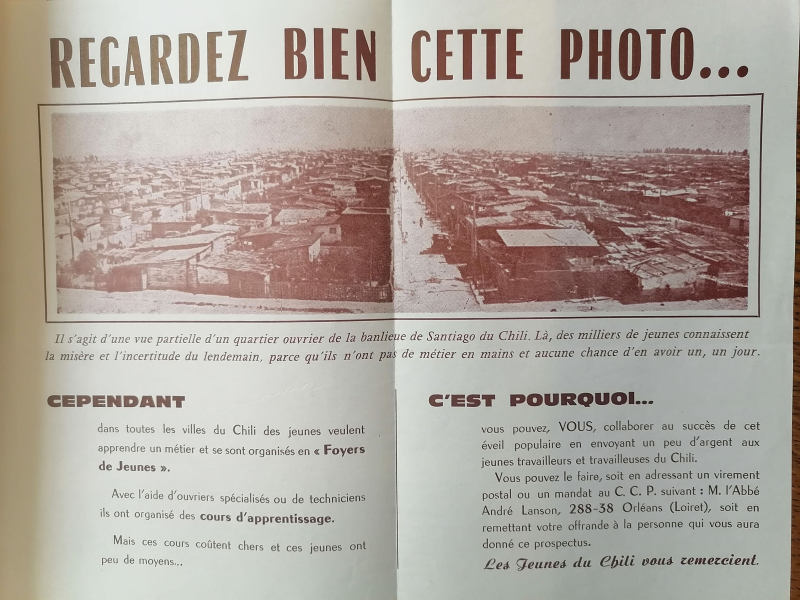

La visée sous-jacente du document est triple : interpeler les consciences ; dénoncer un ordre social injuste ; appeler enfin à l’action, car « si les deux milliards de voix qui parlent ainsi dans leur silence ne sont pas entendues, elles parleront par la violence ». Se démarquant du récit missionnaire commun, ce document dévoile de manière inédite le conflit d’appartenances que traversent les prêtres Fidei donum et le glissement inhérent de leur terrain action : de la mission religieuse à l’engagement social, voire politique. En permettant de la sorte au public catholique français de découvrir l’Amérique latine par procuration et en le sensibilisant à des enjeux sociaux ou internationaux, les prêtres Fidei donum se font aussi des agents discrets du rapprochement entre deux continents et de l’émergence d’un tiermondisme catholique10. La démarche fonctionne grâce à ses artifices littéraires : un langage simple et accessible, des mots choisis pour construire des images aux contrastes frappants. Au charme du Chili répond la misère de ses milliers de pauvres ; à l’exiguïté des espaces, la concentration humaine. La conversion systématique des salaires et des prix à leur montant en francs suggère au lecteur français qu’il pourrait très bien être à la place de son frère chilien. Ce qui ressort est surtout la force d’un peuple qui ne répond pas à la pauvreté par la résignation, mais par l’espoir inébranlable en un avenir meilleur. En montrant ainsi au lecteur la résilience d’un « monde qui marche dans les ténèbres », l’auteur pose indirectement une question : Et vous, que faites-vous ? Le dépliant de collecte de fonds glissé entre les pages du dossier suggère une réponse (figure 2).

Figure 2. Feuillet de collecte de fonds pour une initiative de quartier populaire au Chili, vers 1965

Archives de l’Institut du Prado (site de Lyon)