Dès la parution de ses deux parties en 1605 et 1615, Don Quichotte de la Manche de Miguel de Cervantès est devenu une source d’inspiration artistique auprès des artistes de différentes nationalités. Même au XXIe siècle, cette figure emblématique continue de fasciner largement les artistes, soit dans un cadre indépendant à travers des expositions soit dans un cadre collaboratif avec des maisons d’éditions par le biais de livres illustrés, albums jeunesse, romans-photos, bandes dessinées, etc.

La présente étude se centrera sur la réception de Don Quichotte en Bulgarie en prenant appui sur les illustrations de l’artiste bulgare Svetlin Vassilev dans les éditions Milan. Nous rendons ici compte de la nature et des particularités de ces illustrations en lien avec le texte original et leur adaptation. Quels sont alors les liens qu’entretiennent ces illustrations bulgares avec l’œuvre original et de quelle nature est cette adaptation ? Quel type d’hybridation culturelle nous fournissent les illustrations bulgares de Svetlin Vassilev ? Comment le contexte socioculturel bulgare intervient-il dans la genèse de ses peintures ? Comment le lecteur-spectateur reçoit-il la figure d’un Don Quichotte bulgare au sein d’un espace hybride ?

Du point de vue méthodologique, nous initions, tout d’abord, notre étude par une brève biographie de Svetlin Vassilev pour comprendre son style artistique et son inspiration thématique, ce qui nous aidera à analyser et à interpréter ses illustrations quichottesques. Ensuite, nous nous fondons principalement sur la théorie néo-structuraliste de Roland Barthes pour démontrer les différents rapports entre le texte cervantin et les représentations bulgares ; puis nous nous ferons appel à la théorie psychanalytique de Jacques Lacan pour analyser le regard du spectateur en lien avec l’artiste et ses illustrations ainsi que sur la théorie postmoderne de Gilles Deleuze et Félix Guattari afin de mettre en évidence la dimension transterritoriale et transculturelle qui caractérise cette création iconographique bulgare.

Svetlin Vassilev : un artiste cosmopolite

Svetlin Vassilev1 est né en 1971 en Bulgarie. Il vit et travaille en Grèce depuis 1997. Après sa formation artistique, il s’est orienté vers le monde de l’illustration. En 2004, il a été récompensé par le State Children’s Honouring Award, le prix grec de la littérature d’enfance et de jeunesse pour l’illustration de Don Quichotte et du Golden EBGE Illustration Award pour Peter Pan en 2010.

La diversité culturelle qui caractérise le lieu de sa naissance, les Balkans, lui a servi source de créativité et d’inspiration artistique. Sa présence dans ses deux pays a influencé le choix de ses thèmes et son style esthétique. Il est considéré comme un artiste cosmopolite étant donné que ses toiles reflètent un mélange d’éléments de multiples origines, traditions, religions et de différentes références artistiques et formes d’art.

Ses œuvres se caractérisent par une forte expressivité et un esprit théâtral même quand il s’agit des objets et des personnages ordinaires, donc l’exaltation des sentiments et des émotions de ses héros est omniprésente dans sa palette. Il joue avec des outils picturaux pour donner ce caractère lyrique à ses personnages, comme la composition entre l’horizontale et la diagonale selon les types de scènes qui sont paisibles ou dramatiques ; les points de vue ; le mouvement du statique, etc. Concernant le choix de ses couleurs, il opte pour les couleurs esthétisantes qui sont, selon lui, plus expressives et transmettent parfaitement les émotions de ses personnages.

Généralement, les personnages de Svetlin Vassilev sont mythiques, rêveurs et lunaires. Ainsi dit-il de la personnalité de deux de ses personnages principaux, Peter Pan et Don Quichotte :

Leur personnalité est stimulante et c’est plutôt amusant de passer du temps avec eux, à croire en eux, pour leur donner une forme, vivre avec eux. Fondamentalement, le caractère unique de leur caractère cache la possibilité d’une approche différente, la possibilité d’imaginer une illustration beaucoup plus expressive qui dépasse les limites de la vie quotidienne2.

Les éditions Milan Jeunesse

Milan Jeunesse se consacre à l’édition de livres illustrés pour les enfants et les adolescents depuis 1983. En 2006, Milan édite une adaptation traduite de Don Quichotte par Jean-Louis Boutefeu dans sa collection Albums. À l’origine, il s’agit d’une adaptation réalisée par Maria Angélidou pour l’édition grecque Papadopoulos Publishing, publiée en 2003 et illustrée par Svetlin Vassilev. Milan a maintenu ces mêmes illustrations pour son édition de traduction.

L’album est un format cartonné de 26 cm x 32 cm d’une quarantaine de pages. Esthétiquement, l’édition présente un livre prestigieux qui se caractérise par du papier de haute qualité et une calligraphie originale. L’édition constitue quatre chapitres entièrement illustrés par des aquarelles de différentes dimensions qui englobent des pages entières et d’autres qui en occupent la moitié. Le lecteur se voit face à trente-trois aquarelles y compris les illustrations de la première de couverture, du frontispice (5e page) et de la quatrième de couverture (plat verso).

Entre relais et ancrage

« Quels que soient les avatars de la peinture, quels que soient le support et le cadre, c’est toujours la même question : qu’est-ce qui se passe là ? Toile, papier ou mur, il s’agit d’une scène où advient quelque chose.3 » Ces propos de Barthes nous conduisent à mener une étude autour des illustrations qui accompagnent l’adaptation comme texte intermédiaire en lien avec l’œuvre comme texte original afin de détecter les particularités qui caractérisent les rapports texte-image dans ce corpus.

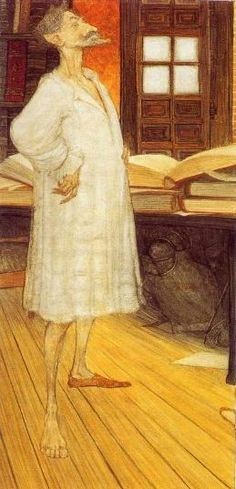

L’image de la première de couverture présente dans un premier plan don Quichotte debout, pieds nus, portant une longue chemise blanche, un casque d’or, une lance à sa main gauche ainsi qu’un pair de ses poulaines jetées à côté de son pied gauche. Dans un deuxième plan, l’artiste expose la bibliothèque de don Quichotte où sont placés ses livres de chevalerie, l’espace principal où commence l’aventure du Chevalier de la Triste-Figure et qui nous transmet son obsession aux livres de chevalerie. Vassilev fait une présentation générale du protagoniste en condensant les principaux éléments qui résument le caractère du personnage : folie, rêverie, obsession, prouesse, détermination, etc.

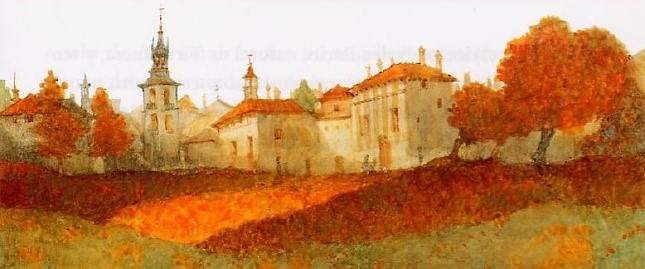

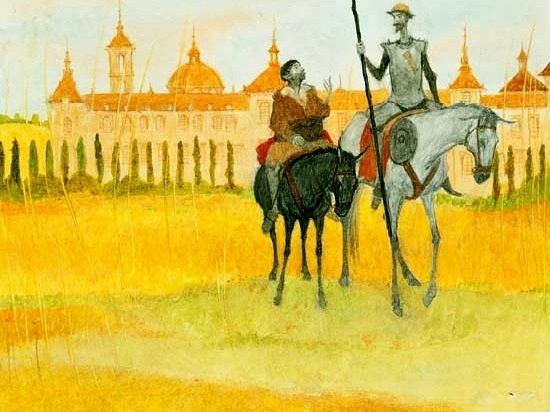

Le premier chapitre s’ouvre sur une image qui joue le rôle d’introduction au lieu de l’histoire, « un petit village poussiéreux d’Espagne4 » où se dérouleront les aventures de la Triste-Figure. Bien que le village ne soit pas décrit dans les deux textes, nous pouvons constater que Vassilev s’est appuyé sur les caractéristiques réelles et particulières de La Manche pour construire auprès du lecteur une vision sur le lieu de l’histoire et marquer une fonction de relais par rapport au texte original et l’adaptation : par exemple l’architecture des édifices (des maisons blanchies à la chaux de toits couverts de tuiles courbes et des cathédrales plus remarquables) ; l’indolence du village (son caractère calme et vide) ; la nature (culture non irriguée, arbres : vitis et oliviers).

Figure : Svetlin Vassilev 2003 ©

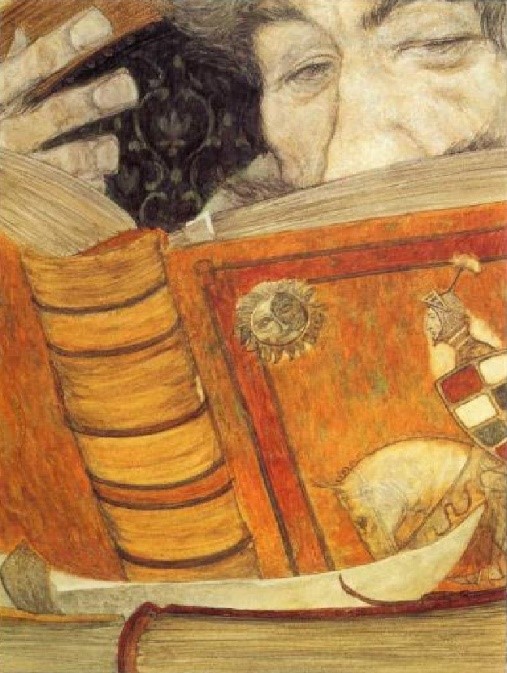

Au premier chapitre, la représentation de l’épisode clé de la lecture des livres de chevalerie fait l’objet de deux images consécutives : la première représente don Quichotte lisant attentivement un livre de chevalerie et la deuxième renvoie au moment où don Quichotte se fascine aveuglément pour les aventures des chevaliers et décide de se faire lui-même chevalier errant. L’artiste transmet au lecteur cette obsession pour les livres de chevalerie, si bien que nous remarquons une insistance sur cette action de lecture qui double le message linguistique.

Figure 2 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Figure 3 : Svetlin Vassilev 2003 ©

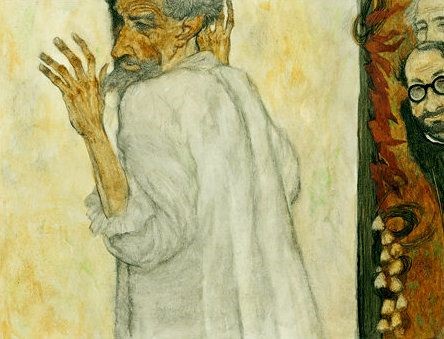

Dans une autre illustration, Vassilev nous fait part de la scène où don Quichotte se met à chercher la porte de sa bibliothèque. Cet épisode est décrit dans les deux textes et pourtant, l’artiste a ajouté un détail qui n’est mentionné ni dans le texte original ni dans l’adaptation. Le lecteur observe à droite de l’image, le curé et le barbier regardant de loin la réaction de don Quichotte qui ne retrouve pas sa bibliothèque.

Figure 4 : Svetlin Vassilev 2003 ©

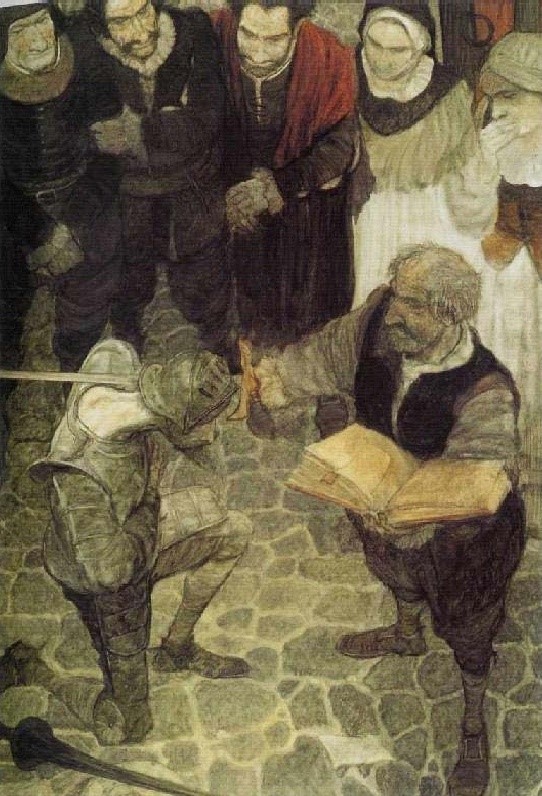

Dans le même chapitre se situe l’épisode de l’adoubement de don Quichotte par l’aubergiste. Ici Vassilev nous montre l’une des étapes de cette action décrite dans le texte original, l’aubergiste met – selon les traditions de l’adoubement – l’épée sous l’épaule gauche de don Quichotte « con su misma espada, un gentil espaldarazo5 ». En revanche, l’adaptation résume ces étapes en mentionnant seulement la posture de l’agenouillement « il enjoignit à don Quichotte de s’agenouiller devant lui ».

Figure 5 : Svetlin Vassilev 2003 ©

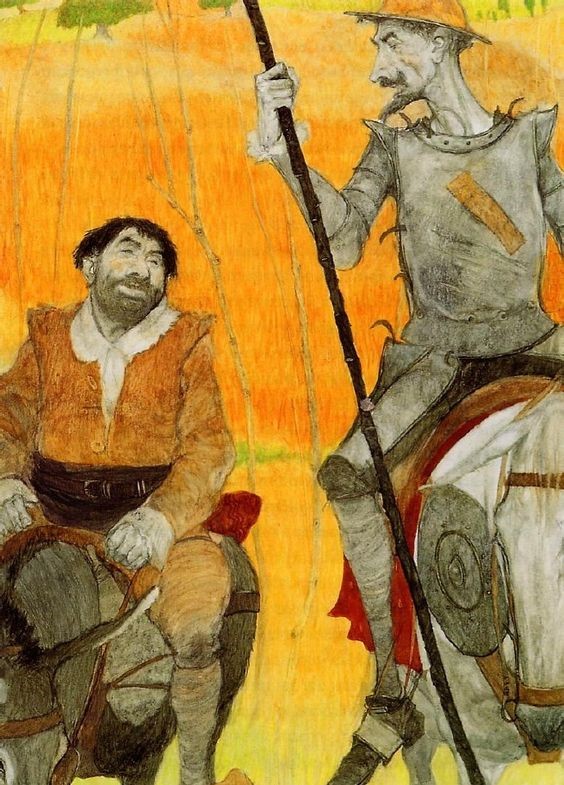

Les deux personnages principaux sont illustrés à plusieurs reprises surtout dans le deuxième chapitre. L’artiste nous expose au début de ce chapitre la scène où don Quichotte et son écuyer Sancho Panza se mettent en route pour initier l’aventure. Physiquement, dans le premier plan, le protagoniste est représenté conformément à son aspect physique ordinaire, décrit dans le texte original « […] y es un hombre alto de cuerpo, seco de rostro, estirado y avellanado de miembros, entrecano, la nariz aguileña y algo corva, de bigotes grandes, negros y caídos6 ». Quant à Sancho Panza, nous trouvons une description minutieuse au chapitre XI « Junto a él estaba Sancho Panza, que tenía del cabestro a su asno, a los pies del cual estaba otro rétulo que decía "Sancho Zancas", y debía de ser que tenía, a lo que mostraba la pintura, la barriga grande, el talle corto y las zancas largas7 » et d’autres précisions physiques « no estaba duecho a andar8 » en renvoyant à son aspect physique « gras » qui ne lui permet pas de marcher en raison de son surpoids. Ici, nous détectons un ancrage par rapport au texte original, étant donné que l’artiste double ces informations descriptives en représentant minutieusement les traits du visage et la forme du corps du protagoniste. En revanche, l’adaptation offre au lecteur une description générale quant à l’aspect physique de don Quichotte « était maigre et de haute taille », ce qui détermine une fonction de relais qui complète l’image physique chez le lecteur.

Figure 6 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Par ailleurs, il est nécessaire de préciser que les deux textes insistent à transmettre l’opposition corporelle de ces deux personnages comme le résume l’adaptation : « notre chevalier, grand et maigre, sur sa Rocinante, et son écuyer, petit et gras, sur son âne ». L’artiste pour sa part fait davantage porter son attention sur cette opposition : l’aspect de maigreur de don Quichotte et l’aspect d’obésité de Sancho.

Quant à l’aspect moral des deux héros, nous trouvons dans le texte cervantin quelques précisions « por su denuedo su coraje9 » comme nous le remarquons dans les images qui représentent don Quichotte, un caractère d’imprudence, d’audace et de prouesse. Tandis que Sancho Panza est représenté avec une physionomie qui insinue une forme de naïveté « il était un peu simplet », et un caractère pacifique « me soy pacífico y enemigo de meterme en ruidos ni pendencias10 ». Mais ils se rejoignent dans des qualités communes : la bravoure et l’ambition.

Généralement lorsque l’adaptation n’offre pas assez d’informations par rapport à un personnage ou un épisode, l’artiste recourt au texte original pour chercher plus de détails (précisions, descriptions) afin de compléter le sens, dans ce cas-là, l’image détermine une fonction de relais et un rapport prédicatif avec le texte. En même temps l’image produit « un phénomène de redondance11 » en relation avec l’œuvre originale, étant donné que l’artiste double le sens à travers l’image en établissant un rapport analogique avec le texte.

Regards croisés : le tableau miroir

L’artiste comme le lecteur part d’un processus de lecture à un processus mental d’imagination. Les deux récepteurs lisent le texte et l’imaginent, des images se dessinent dans leurs mémoires. Mais l’expérience de l’artiste est différente, étant donné qu’il passe a posteriori de l’étape de lecture et d’imagination par un processus de concrétisation. Dans ce cas, le lecteur découvre l’univers imaginatif de l’artiste, dans la mesure où une création artistique reflète bien entendu la personnalité de l’artiste, sa culture, ses expériences, ses influences artistiques, etc. Dès lors, une perspective psychanalytique est possible dans ce contexte artistique, si nous pensons au « stade du miroir » évoqué par Jacques Lacan. Ici la symbolique du miroir est présente si nous considérons l’image picturale miroir, ou plutôt joue le rôle d’un miroir, étant donné qu’elle reflète son imaginaire12.

Dans notre cas, Vassilev en contemplant ces miroirs picturaux, prend conscience de sa personnalité artistique et de sa propre expérience ce qui le mène à l’identification de sa propre image picturale. Dans Au-delà du Principe de réalité13, Lacan affirme que l’image en tant que phénomène qui se caractérise par la complexité a plusieurs acceptions. Si nous prenons les images de notre corpus, nous pourrions déterminer deux acceptions informatives, deux rôles : un rôle illustratif par rapport au texte ; et un rôle spéculaire, qui reflète l’univers de l’artiste à l’autre, au spectateur. Lacan en développant le stade du miroir a introduit une réflexion sur le rôle de l’autre, ce spectateur qui s’identifie à l’image picturale de l’artiste à travers son imaginaire.

Le spectateur s’identifie à l’image picturale de l’artiste en la contemplant. Et nous évoquerons ici la fonction de l’image picturale qui regarde le spectateur. Qu’il s’agisse d’une figure humaine ou même d’un paysage, le spectateur aura certainement le sentiment de la présence d’un regard. Le peintre donne à voir au spectateur et donc la fonction de ce « donner à voir » est liée à ces regards croisés : spectateur/image ; image/spectateur. Dans ce cadre Lacan affirme-t-il du peintre :

Le peintre […] donne quelque chose qui […] pourrait se résumer ainsi – Tu veux regarder ? Eh bien, vois donc ça ! Il donne quelque chose en pâture à l’œil, mais il invite celui auquel le tableau est présenté à déposer là son regard, comme on dépose les armes14.

Alors, c’est par l’œil que le spectateur accède à la peinture et déclenche chez lui la conscience de « voir » en tant qu’activité vitale et dynamique de la réception de l’image artistique. À travers ces regards croisés, nous nous penchons sur les techniques picturales optiques (perspectives, couleurs) utilisées par l’artiste et les différents points de vue que nous offre ce corpus iconographique bulgare, ainsi que les différents éléments culturels bulgares.

Éléments culturels bulgares

Dans certains cas, l’artiste rajoute des éléments supplémentaires dans ses représentations. Une touche personnelle et un esprit artistique particulier qui reflètent la personnalité de l’artiste et son expérience. Norbert-Bertrand l’explique en prenant appui sur la théorie esthétique de Barthes :

[…] la production artistique n’est qu’un élément intégrant de la vie de l’artiste, une sorte d’expression psychanalytique de son Moi profond, et non une œuvre au sens strict du terme […]15.

Comme nous l’avons précisé précédemment, en adoptant le concept Stade du miroir de Lacan, l’image est comme un miroir qui reflète la culture et les influences artistiques du peintre. Dans quelques-unes de ses illustrations, nous avons pu détecter certains éléments culturels qui appartiennent à la culture de la Bulgarie. Alors, nous pouvons parler d’une hybridité culturelle « hispano-bulgare » d’où les concepts de transculturalité ou de transterritorialité impliquent un processus de mouvement et de transit d’une culture et d’un territoire à d’autres. Pour reprendre les termes de Deleuze et Guattari, Vassilev déterritorialise des éléments de sa culture d’origine pour les réterritorialiser dans un environnement différent en les agençant avec d’autres éléments culturels bien qu’ils ne détiennent pas de liens spatiaux ni temporels entre eux. La déterritorialisation est l’un des concepts clé de la philosophie deleuzienne qui illustre à merveille le processus de transit qui se produit à travers la peinture sans déplacement physique. Deleuze et Guattari affirment qu’au contraire, la géographie « n’est pas seulement physique et humaine, mais mentale, comme le paysage16 ». Parmi les fonctions de cet agencement d’éléments culturels, Deleuze évoque comme signal d’un départ pour une déterritorialisation, un mouvement de transit, un voyage, donnant lieu à un processus permanent de va-et-vient, un agencement entre deux territoires.

Dans l’épisode de la rencontre avec des paysannes au Tobosso, le spectateur observe un aspect vestimentaire particulier chez ces trois dernières. Cet habit est composé de jupes, de chemises/vestes et de voiles scapulaires qui couvrent leurs têtes et leurs épaules. En effet, la description de l’aspect vestimentaire des paysannes est absente dans les deux textes. Dans ce cas, l’imagination de l’artiste et sa culture remplissent un rôle substantiel pour donner à l’image un esprit bulgare. Selon Olga Popova, Engelina Smirnova et Paola Cortesi17, il se trouve que ce style vestimentaire remonte aux XVIIIe siècle où les paysannes bulgares étaient toujours vêtues ainsi et ce lors de l’occupation ottomane dans les Balkans.

Figure 7 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Le palais des ducs est représenté avec un élément architectural qui s’est développé avec la civilisation gréco-romaine. Il s’agit des dômes qui se sont répandus durant l’Empire byzantin et avaient marqué leur empreinte en Bulgarie. Nous les trouvons notamment dans le monastère de Rila, la cathédrale Alexandre-Nevski de Sofia, etc.

Figure 8 : Svetlin Vassilev 2003 ©

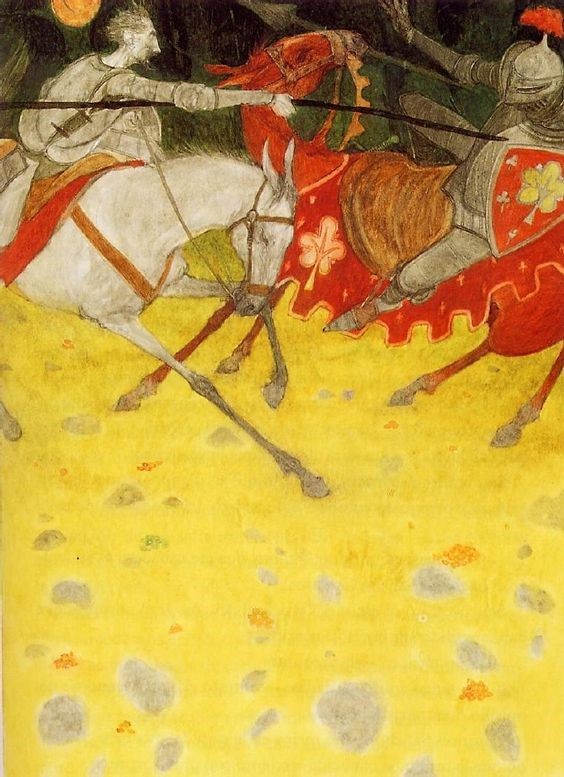

Dans l’épisode de la bataille de don Quichotte avec le Chevalier de la Forêt, nous observons une fleur dessinée sur le bouclier de ce dernier. Normalement, c’est une représentation stylisée de l’iris des marais. Cette fleur renvoie à deux symboles. La fleur de lis, étant un symbole héraldique souvent peint ou sculpté sur les armoiries, était présente à l’époque byzantine et les monuments étaient souvent ornés d’aigrettes trifides. Le second symbole est raskovnik ou razkovniche, une herbe magique dans la mythologie slave, nom vernaculaire en Bulgarie de la Marsilée à quatre feuilles. Selon la tradition bulgare, elle détient le pouvoir magique d’ouvrir ce qui était fermé ou de découvrir tout ce qui était caché. Ce pouvoir était à la faveur de don Quichotte, il a pu découvrir et reconnaître l’identité du Chevalier de la Forêt qui n’est autre que Sansón Carrasco.

Figure 9 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Dans l’une des illustrations qui représente le dîner au palais des ducs, nous remarquons sur la table quelques récipients en argent : des assiettes, des cruches des coupes larges qui ressemblent plus ou moins au trésor thrace, en Bulgarie. Ce sont des ustensiles en argent de haute qualité, ils représentent le plus grand trésor thrace18 découvert à ce jour. Ce trésor est très connu en Bulgarie, exposé au Musée d’histoire de Vratza.

Figure 10 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Perspective et palette chromatique

Étant donné que la perspective aérienne s’applique suivant les saisons, les climats et les différentes heures du jour, l’artiste se met à transposer ces nuances pour rendre les effets de lumière et d’ombre plus réels. À cet égard, Thibault en prenant appui sur les manuscrits de Léonard de Vinci à propos de la perspective aérienne affirme que celle-ci est l’art d’imiter, sur un tableau, la dégradation apparente de la couleur des objets naturels, selon leurs différents degrés d’éloignement de notre œil19. Ainsi, le but de Vassilev est de donner à ces représentations un caractère de vérité en imitant la nature par les techniques picturales de perspectives du clair-obscur et du coloris.

Le spectateur voit aux premiers plans des couleurs chaudes et saturées et aux arrière-plans des couleurs plus pâles et plus froides. Plus son regard se dirige vers le lointain plus les couleurs semblent devenir floues en marquant du relief et de la profondeur de paysage.

Léonard de Vinci dans son Traité de la peinture était le premier à évoquer cette perspective. Il a présenté maintes observations à propos de l’atmosphère et les effets que produit sur les objets visibles : édifices, montagnes soleil, pluie, nuages corps, etc. Ainsi Léonard de Vinci nous dit sur la perspective aérienne :

Tu sais que dans une telle atmosphère, les objets les plus distants qu’on y discerne, comme par exemple les montagnes, paraissent, à cause de la grande quantité d’air qui se trouve entre ces montagnes et ton œil, bleues presque comme la couleur de l’air quand le soleil se lève. Tu donneras donc à l’édifice le plus proche au-dessus de ce mur sa couleur propre, et celui qui est plus loin, tu le feras moins distinct et plus bleu20.

Dans notre corpus iconographique, neuf illustrations parmi trente-trois représentent cette technique picturale. La première image qui présente la Manche, les couleurs chaudes en premier plan s’estompent à l’horizon à travers le contraste des couleurs où nous observons d’autres édifices éloignés ce qui permet une illusion d’optique et une impression de profondeur dans la représentation du paysage.

Cette technique est présente également dans l’épisode des colporteurs où le spectateur peut deviner en arrière-plan dans la partie supérieure de l’image des édifices très lointains. Au premier plan, les couleurs froides sont intenses et foncées et dans l’arrière-plan cette intensité diminue et les couleurs deviennent plus claires et estompées. L’artiste utilise ici un jeu du clair-obscur21 qui caractérise la perspective aérienne. Les couleurs se modifient en fonction de la lumière, de l’ombre. Par exemple ici, l’ombre qui est porté sur les orangers est vigoureux d’un vert noirâtre tandis que dans le plan intermédiaire le vert des arbres s’éclaircit grâce à la lumière.

Figure 11 : Svetlin Vassilev 2003 ©

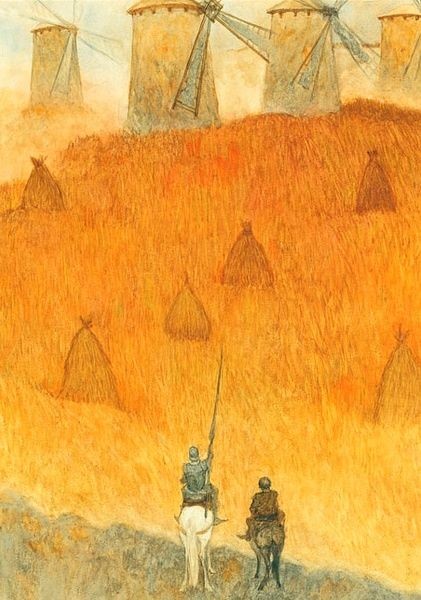

L’image où don Quichotte aperçoit avec Sancho les moulins à vent représente le même principe de la perspective spatiale, vu que l’épisode se déroule le matin au lever du soleil « le soleil venait d’émerger derrière eux », « sous l’effet de la brise matinale ». Les couleurs chaudes s’estompent progressivement en arrière-plan, l’intensité de l’orange, et le jaune devient plus claire. Les moulins sont éloignés de l’œil du spectateur et couverts par les vapeurs de l’air ou le ciel bleuâtre. Les contours du moulin à vent à gauche disparaissent en raison de l’éloignement du point de vue du spectateur.

Figure 12 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Dans une autre image, l’artiste change la palette chromatique chaude par une gamme froide conformément au climat. Il s’agit de la scène où s’est déroulée la rencontre de don Quichotte et Sancho avec Mambrino. L’œuvre originale précise le temps de cet épisode « al tiempo que venía comenzó a llover » ; et aussi dans l’adaptation « un matin qu’il pleuvait à torrents ». Ici également le spectateur, à partir de son point de vue, se situe devant un premier plan d’où les couleurs froides sont très fortes. L’artiste joue ici avec une gamme dégradée de couleurs froides pour produire une nature obscure : à l’horizon un ciel bleuâtre estompé qui démontre son caractère nuageux et qui forme un contraste frappant avec le premier plan. En arrière-plan, le spectateur aperçoit Mambrino effrayé selon la description de l’œuvre originale « comenzó a correr por aquel llano »22 et dans l’adaptation « le barbier crut mourir de frayeur […] abandonnant derrière lui âne, plat à barbe et bagages ». Cet état de peur est représenté ici par ses bras levés vers le haut que le spectateur peut discerner de loin, bien que les contours imprécis et son corps se confondent plus ou moins avec la teinte de l’atmosphère. Dans cette obscurité, le seul élément qui illumine la scène est le plat à barbe de Mambrino, que don Quichotte a pris pour un casque d’or. À cet effet, l’artiste l’a mis en couleur jaune doré pour rompre l’obscurité du paysage produisant une harmonie de contraste.

Figure 13 : Svetlin Vassilev 2003 ©

« L’image donne au texte l’harmonie de ses couleurs et sa gamme de tons23. » Nous découvrirons donc l’harmonie et les couleurs que ces images bulgares donnent au texte cervantin. Michel-Eugène Chevreul à travers sa théorie esthétique des couleurs détermine six harmonies chromatiques distinctes réparties en deux genres : harmonies d’analogues et harmonies de contrastes.

Dans notre corpus iconographique, il existe généralement une harmonie d’analogues dont nous observons simultanément des différences de tons et de nuances d’une même gamme à peu près rapprochée, des couleurs qui sont voisines sur le cercle chromatique : rouge, orange, jaune. Le choix de cette gamme chaude n’est pas arbitraire, mais fait référence au temps du déroulement de l’histoire « era uno de los calurosos del mes de julio24 ». Une précision climatique absente dans l’adaptation qui pourrait mener le lecteur-spectateur à penser qu’il s’agirait d’une période automnale, vu les nuances de marron et d’orange utilisées dans la palette chromatique de l’artiste spécialement dans l’illustration qui présente le lieu de l’histoire (des arbres orangés qui renvoient aux feuilles d’automne). Généralement, l’usage de la palette chaude transmet au lecteur-spectateur la chaleur d’été dans la région de la Manche.

Dans la plupart des illustrations, nous remarquons l’usage d’une harmonie de contraste de couleurs qui appartiennent à des gammes très éloignées. Parmi les éléments qui produisent ce phénomène chromatique, l’armure de don Quichotte qui rompt l’harmonie d’analogues chaude avec la couleur gris argenté ; la fumée grisée de l’explosion du Cheval de bois ; la soutane noire du curé ; les récipients utilisés lors du dîner des ducs, le plat à barbe doré, etc. D’autre part, les contrastes sont présents grâce aux jeux de lumière et d’ombre qui donnent un caractère réel aux images pour une reproduction plus ou moins fidèle de la nature. À cet égard, Hermann von Helmholtz affirme au sujet des contrastes et de l’imitation de la nature :

L’artiste ne peut pas copier la nature, il doit la traduire ; cependant cette traduction peut nous donner une image éminemment nette et pénétrante, non seulement des objets représentés, mais encore des intensités de lumière excessivement variables au milieu desquelles nous les apercevons25.

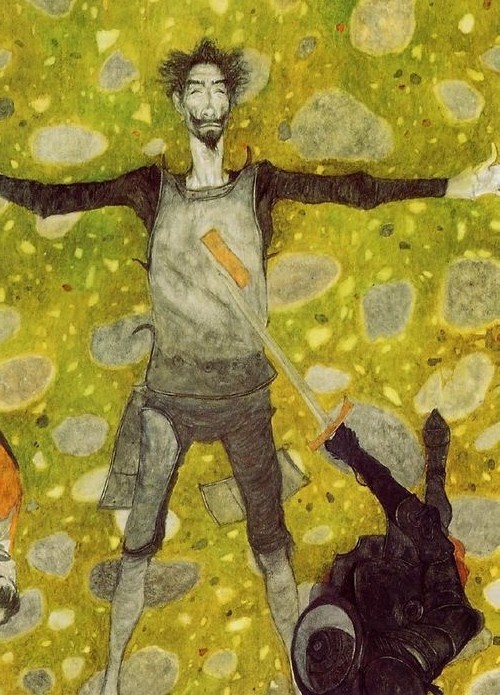

Mais au-delà de la fonction technique des couleurs dans la peinture, ils revêtent des symboles et des significations spécifiques. Par exemple l’usage du jaune-vert « jaune citron » dans l’épisode de la défaite de don Quichotte devant le Chevalier de la Blanche Lune connote, selon Michel Pastoureau, de l’agressivité, du dérèglement, de l’inquiétude, du désordre et de folie26. Cette juxtaposition du jaune-vert en arrière-plan de l’épisode reflète ces états psychologiques exprimés dans le texte original « molido y aturdido27 » et dans l’adaptation « meurtri et honteux ».

Figure 14 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Techniques cinématographiques

L’artiste introduit en peinture des procédés qui relèvent du cinéma, une forme originale qui caractérise ses créations artistiques en produisant une relation intermédiale entre peinture et cinéma. À cet égard, Jürgen Müller affirme que la notion d’intermédialité ne considère pas les médias comme des phénomènes isolés, mais comme des processus où il y a des interactions constantes entre les concepts médiatiques28. Il parle d’une amalgamation de deux médias : dans ce cas peinture et cinéma, dont le résultat ne se considère pas comme une simple « addition » de deux médias différents, mais plutôt un nouveau média29. Généralement, l’artiste a employé le point de vue en plongée dans des illustrations, en plaçant le spectateur au-dessus des personnages. L’effet secondaire dans cet angle de prise de vue est d’écraser les personnages, de les déformer et de donner au spectateur un sentiment de supériorité par rapport à l’objet ou au sujet peints, ou d’infériorité de l’objet ou du sujet par rapport au spectateur.

Dans l’épisode de la défaite de don Quichotte face au Chevalier de la Blanche Lune, le peintre adopte un point de vue en plongée verticale et montre au spectateur le protagoniste en position de faiblesse pour produire un effet de choc chez le spectateur et donner l’impression d’action et de proximité. Nous le constatons également dans l’épisode de l’adoubement de don Quichotte par l’aubergiste où le regard du spectateur s’écarte du niveau habituel et se situe au-dessus des personnages. Une plongée verticale est représentée dans la scène où don Quichotte et Sancho ont quitté le palais des ducs vers Saragosse et une autre dans l’épisode de rencontre avec la reine Micomicoma.

Parmi d’autres effets cinématographiques, l’artiste emploie des zooms avant ou travelling optique où le spectateur observe un rapprochement des personnages ou d’objets. C’est le cas de la scène où don Quichotte est allongé sur le ventre sous Rossinante et Sancho debout à côté de lui après la confrontation avec les condamnés, los galeotes. Dans l’épisode de la lecture, l’artiste met en gros plan le visage de don Quichotte et zoome l’un des livres de chevalerie qu’il était en train de lire en plus de deux livres fermés sous la table. Dans ces représentations, l’espace est oublié, et le regard du spectateur se focalise seulement sur le personnage et les objets cadrés en gros plan. Cette technique a pour effet de matérialiser l’état d’esprit du personnage et de décrire son état psychologique, en ce cas, l’obsession et la passion de don Quichotte par les livres de chevalerie.

Figure 15 : Svetlin Vassilev 2003 ©

Conclusion

En guise de conclusion, le corpus démontre différentes modalités d’hybridation, que ce soit entre texte et image, culture espagnole et bulgare, peinture et cinéma. En général, les illustrations renvoient plus particulièrement à des épisodes majeurs du roman. Cet aspect a privilégié le caractère d’aventure et d’action qui caractérise le roman.

D’une part, les relais et les ancrages détectés démontrent un rapport de redondance et de complémentarité entre les illustrations, le texte original et l’adaptation. Parfois, les illustrations et les deux textes sont construits dans un rapport de complémentarité, et dans certains cas les représentations et les textes marquent une adéquation et une redondance. Généralement, Vassilev reste fidèle aux descriptions physiques et morales des deux héros, l’opposition de leur apparence physique est remarquable dans ses aquarelles.

D’autre part, ce corpus iconographique a deux rôles principaux, un rôle illustratif, celui qui met en image les épisodes du texte et un autre spéculaire, qui reflète au spectateur l’imaginaire de l’artiste. Vassilev introduit à travers le processus de déterritorialisation quelques éléments culturels bulgares et les reterritorialise dans un nouvel espace, ce qui donne lieu à une transculturation et un agencement de deux cultures.

L’artiste utilise une palette chromatique chaude qui représente au lecteur-spectateur la chaleur d’été. Cette palette représente une harmonie d’analogue et de contraste conformément aux différents temps de la journée en jouant avec l’ombre, la lumière et les techniques de la perspective spatiale. Techniquement, l’artiste introduit des procédés cinématographiques dans ses aquarelles. Le point de vue en plongée qui démontre la position d’infériorité ou de faiblesse en relation avec le spectateur et des zooms avant qui mettent en exergue l’état d’esprit des personnages.