Introduction

Cet article témoigne d’un croisement entre des méthodes de recherche et des méthodes de création. Il propose une méthode et des outils pour produire des analyses augmentées des territoires et des paysages, à partir d’un terrain d’enquête qui présente un contexte territorial et théorique spécifiques. Cette méthode n’est pas une proposition reproductible à l’identique, elle ouvre des pistes d’application sur des sujets propres aux territoires (sociaux, écologiques, géographiques…), dans une application à repenser, intégrer, construire en fonction des caractéristiques de chaque terrain. Nous présenterons des exemples de premières tentatives d’utilisation de cette méthode, ils sont accompagnés de références qui nourrissent la démarche. Le terrain d’étude, socle de cette recherche, est le fleuve Loire vu dans son ensemble, c’est-à-dire le cours d’eau, mais aussi son lit majeur et son lit mineur, et donc ses plaines, ses coteaux et plateaux associés, sa source, son estuaire, etc. Plus globalement, nous porterons une attention particulière à l’horizon géographique et politique du bassin versant dans son ensemble.

Nous avons choisi ce terrain d’enquête pour différentes raisons, en premier lieu pour son contexte actuel puisqu’il est l’objet d’une expérimentation depuis 2018. L’association Pôle arts et urbanisme (Polau) située à Tours, est une structure d’expérimentation et de ressources à la confluence de la création et de l’aménagement des territoires. Elle porte le projet de parlement de Loire de l’écrivain et juriste Camille de Toledo, en résidence artistique (Toledo, 2021). Ce projet tente de transformer les représentations prêtées au fleuve, ainsi que les modes d’agir et d’habiter sur et avec la Loire en créant une fiction potentielle qui la met en scène sous la forme d’une personnalité juridique. En lien avec cette démarche, le laboratoire de recherche-création en design Écolab de l’ÉSAD Orléans développe de 2020 à 2023 le programme de recherche Liga-cohabiter avec le fleuve2. L’objectif est de se questionner sur les modalités de cohabitation avec le fleuve par les pratiques et la recherche en design, en prenant en compte la crise écologique et climatique actuelle. En termes de recherche-création, l’idée de fictions potentielles engagées par le parlement de Loire parait particulièrement féconde. Elle permet de réfléchir par le biais du récit à des manières d’habiter le monde où le dualisme nature/culture est réinterrogé. Dans le cadre d’un travail de recherche-création de Liga et d’une pratique personnelle de paysagiste-conceptrice, nous nous intéresserons aux fictions potentielles de paysage et de design pour des modes de cohabitation avec la Loire. Ce projet sera par la suite lié à d’autres, indépendants sur le territoire. Selon nous, la notion de paysage en elle-même permet d’envisager l’échelle d’interaction entre les hommes et l’environnement, entre la nature et la culture. Le projet de design a également, par extension, la capacité de porter une relation entre sujet (humain) et objet (non humain). Le fleuve Loire est particulièrement intéressant pour explorer ces hypothèses. Différents enjeux territoriaux se croisent, notamment autour des enjeux patrimoniaux qui côtoient ceux de préservation d’un fleuve ayant toujours peu ou prou la capacité à laisser libre cours à ses mouvements, ou encore les activités contemporaines économiques et d’habitat.

Fig. 1. Saumur et ses alentours, enjeux territoriaux hybrides (région de la Loire des châteaux, les îles de sables en période d’étiage, agriculture, logements, infrastructures de mobilité), photographie aérienne, Géoportail, mai 2021.

Atlas, entre figure littéraire et outil de géographie

Cette recherche est une tentative de réévaluation des méthodes de diagnostic, de lecture et de projet de paysage, ainsi que de design comme création située. La question juridique n’est donc pas ici spécifiquement abordée, mais le contexte fictionnel du parlement de Loire permet, de façon plus générale, de s’interroger sur de nouvelles manières de penser et d’agir avec les territoires vécus. Le projet présenté ici est un travail au long cours, une tentative d’écriture d’un atlas relationnel. La figure de l’atlas est multiple. C’est tout d’abord un outil de géographie, puis de paysage, le plus souvent sous une forme éditée, mais également une figure littéraire issue de la mythologie grecque. Ces entrées croisées, entre littérature et géographie, sont fécondes en matière de fiction potentielle. Ainsi la multiplicité des discours et des formes peut se fragmenter ou composer un ensemble.

Fig. 2. Gérard Mercator, Atlas, frontispice de l’ouvrage, 1595, Wikimedia Commons.

Un atlas, entendu au sens livresque, permet de mobiliser différents médiums : le dessin, essentiellement cartographique, mais aussi le schéma, la vue en perspective, le récit écrit et l’apport théorique. Pour cette recherche, une pluralité des médiums sera utilisée, afin d’aborder cette idée de la cohabitation et de la relation entre espèces dans toute sa complexité. Ces formes de cohabitations sont racontées à travers trois horizons, trois manières de se projeter, trois échelles de temps et d’espace, trois manières d’arpenter et de vivre les lieux qui engagent les notions d’être Loire, de paysage et de design.

Horizon 1 : échelle de la Loire dans son ensemble et comme personnage « être Loire »

Intentions : traduire les relations entre mondes humains et mondes non humains

Pour répondre à cette intention, les représentations et récits utilisés vont prendre en compte de grandes échelles de temps et d’espace. Quelles formes de cohabitation auraient vocation à se retrouver sur l’ensemble du fleuve Loire ? Il est également important de se questionner sur le périmètre de cet ensemble : est-ce l’emprise du fleuve, considéré de façon longitudinale et latitudinale jusqu’à la limite de son lit majeur ou faut-il prendre en compte l’ensemble du bassin versant, dans une perspective biorégionale ? (Rollot et Schaffner, 2021)

Pour ces premières recherches, nous préférerons la première solution qui se relie plus spécifiquement à des expériences vécues sur lit du fleuve, et donc à des modalités de perception rendues possibles jusqu’aux coteaux et plateaux afférents. En effet, la méthodologie employée dans ce début de recherche empirique a pour socle un ensemble d’expériences sensibles, et donc le cadre de la perception du corps en mouvement par rapport à des moyens d’arpentage. Cependant, cette exploration pourrait par la suite se réaliser sur un périmètre plus large, notamment par le biais d’ensembles biorégionaux. Une enquête ethnographique proposerait par exemple un apport disciplinaire complémentaire.

Éléments d’arpentages : la dérive comme mode de compréhension globale

Une première expérience d’arpentage a permis d’établir un rapport particulier à l’élément eau. Lors d’un voyage en radeau de 300 km de Blois à Paimbœuf, en août 2019, un groupe de quatre paysagistes expérimentent le temps long de la dérive à 1,5 km/h. Les journées passées sur l’eau et les bivouacs sur les îles de Loire permettent une rencontre privilégiée avec le fleuve, celui-ci devient un compagnon de voyage, un être Loire à lire et interroger au quotidien. Cette exploration d’un transect représentatif d’une partie des grandes entités paysagères qui composent le fleuve ouvre vers des récits de voyage, avec la rencontre d’un ensemble de protagonistes humains et non humains, et la transformation progressive du rapport du groupe de voyageurs au fleuve entendu peu à peu comme le personnage principal du récit. Cette expérience immersive nourrit la démarche de l’atlas par un rapport au réel renouvelé, permettant une première vision globale de l’entité fleuve et des paysages associés. Elle serait à compléter par des arpentages-dérives en amont du transect déjà réalisé.

Fig. 3. Dérive et immersion sur le « corps » de Loire, extrait du court-métrage À la rencontre de l’être Loire, collectif Les êtres Loire, 2020.

Formes possibles de la production plastique et écrite : socles, phénomènes, ancestral et futur lointain

Afin de construire les chapitres d’un atlas permettant d’envisager l’échelle de l’être Loire dans son ensemble, différentes formes de productions plastiques et littéraires peuvent être envisagées. Le dessin des différentes strates de temps et de composition de l’espace de Loire permet de déterminer comment les relations de cohabitation lisibles à grande échelle adviennent ou pourraient advenir, il est de l’ordre des projections possibles. Sont présentées ici trois strates :

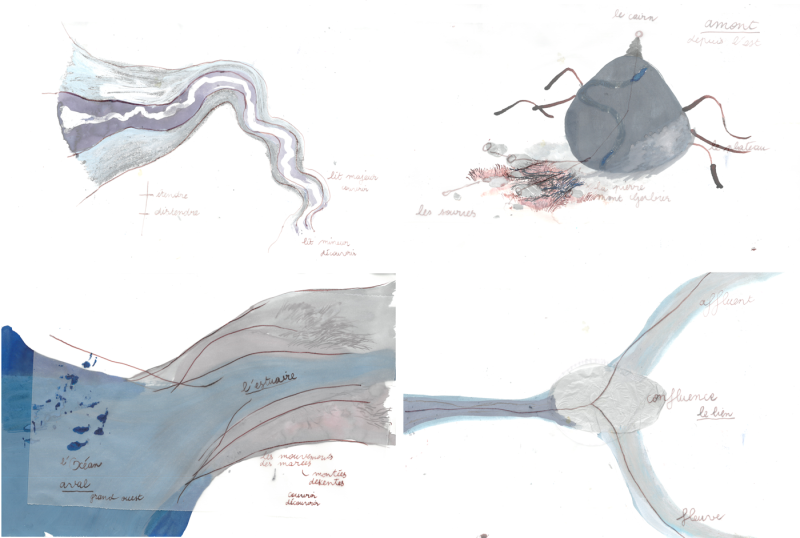

Fig. 4. Clémence Mathieu, Strate 1, socles, matrices.

Strate du socle : matrice originelle, faite de mouvements très lents.

Données mobilisées : la géomorphologie et la géographie physique. Dans ces dessins à l’encre et collage, des typologies de socle ont commencé à être identifiées : source, estuaire, confluence, lit majeur et lit mineur.

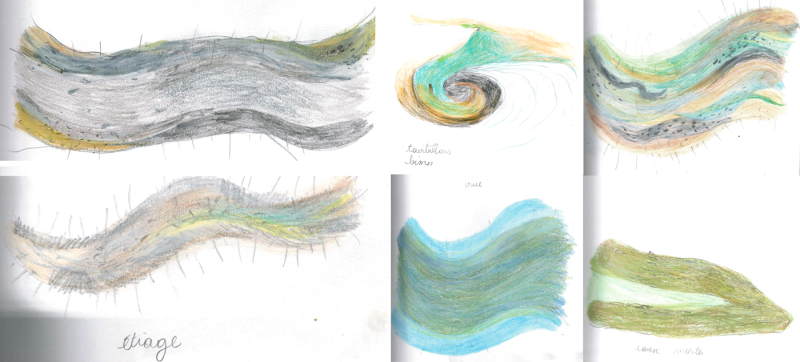

Fig. 5. Clémence Mathieu, Strate 2, phénomènes, corps de Loire, flux de l’eau en rapport avec les socles.

Données mobilisées : hydrologie, milieux écologiques leurs mouvements : crue, étiage, tourbillons, bras mort.

Strate 3, Strate non encore projetée en termes de dessin.

Projections relationnelles : comment les groupes d’êtres vivants habitent-ils ces socles et cohabitent-ils avec les phénomènes composant le corps de Loire en mouvement ?

Données mobilisées : archéologie, histoire, géographie humaine et urbanisme, écologie des milieux dans ses aspects botaniques et études des présences animales

Des fictions écrites associées à ces productions plastiques sont également produites. Elles se formulent par un langage littéraire particulier, allant du conte des origines jusqu’à la science-fiction racontant des futurs très lointains. Des premières tentatives d’écrit ont été réalisées plus spécifiquement pour le conte des origines. Cette forme du récit permet de mobiliser des figures légendaires existantes au sein des imaginaires collectifs territoriaux ou d’en inventer de nouvelles dans la continuité de celles déjà en place. Par exemple, Gargantua est un ogre dont on raconte déjà les légendes sur le territoire avant le roman de Rabelais, écrit en 1534 (Rabelais, 2021). Il est présent dans les contes populaires en tant que formateur des entités géomorphologiques sur des lieux très précis. Ici, il est réemployé dans un récit qui tente de penser la géomorphologie ligérienne à grande échelle, depuis les sources en passant par les plaines du Val de Loire jusqu’aux horizons de l’estuaire. Le personnage du géant permet de donner une image du fleuve comme un continuum, existant par le trajet, l’arpentage :

LE TEMPS DE GARGANTUA

Chaussant ses bottes de sept lieues, le géant se met en route. Son corps, suivi de son ombre chargée de mystères, se déploient depuis le levant.

Les déploiements de Gargantua créent le monde. Sous ses pas, la terre se modèle. D’abord, les coteaux et collines apparaissent, deltas hagards surgis du néant. Sa sueur et sa pisse s’écoulent en de longs bras d’eau, remplissant le creux des surfaces émergentes.

« Oh, que vois-je ? s’écrit-il de sa voix gutturale, si profonde qu’elle génère des séismes une douce lumière qui m’appelle vers l’ouest. »

Gargantua se dirige du côté du couchant, appelé par le rose et l’or du ciel.

La Loire coule sous ses pas ; et, se sentant fatigué par son voyage, le géant s’étend doucement au cœur de l’eau, pour ne plus jamais se relever.

Son corps devient meuble, sable grossier glissant entre les doigts du voyageur qui découvre les îles du grand fleuve ogresque.

Horizon 2 : échelle du paysage et de la territorialisation

La notion de paysage ne se situe pas à la même échelle que celle de l’entité naturelle dans sa totalité. La Convention européenne du paysage (adoptée en 2000 et ratifiée par la loi du 13 octobre 2005) le définit comme : « une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de l’action de facteurs naturels et/ou humains et de leurs interrelations ». Cette définition s’appuyant sur la notion de perception permet de dire que l’échelle d’interaction entre les hommes et l’environnement est celle du paysage. En privilégiant une relation sensible à l’espace, le paysage permet de parler un langage facilement partageable, et constitue une entrée pertinente pour construire une démarche collective pour le projet de territoire. Le statut temporel du paysage, dans lequel s’inscrit le temps qui passe, depuis le récit en passant par la représentation jusqu’à l’action est développé par le philosophe Michel Collot par rapport à la notion d’horizon (Collot, 2010, p. 20). Cet aspect théorique rejoint la démarche du paysagiste en tant que pratique professionnelle : elle va du concept au projet (Corajoud, 2010). Le paysage engage donc une démarche conceptuelle et opérationnelle de projection spatiale durable et de réflexion collective pour les territoires.

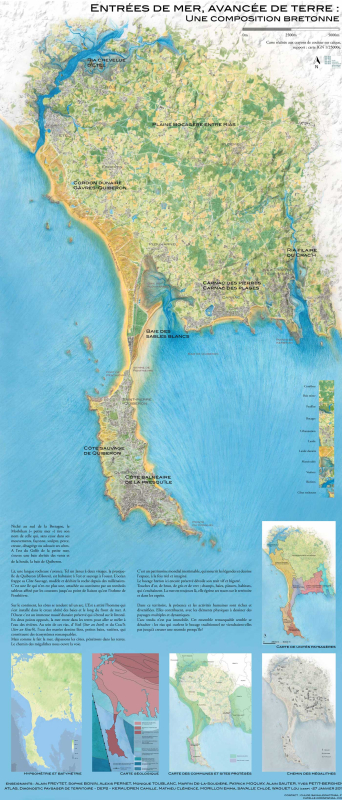

Intentions : atlas et cartes des paysages relationnels

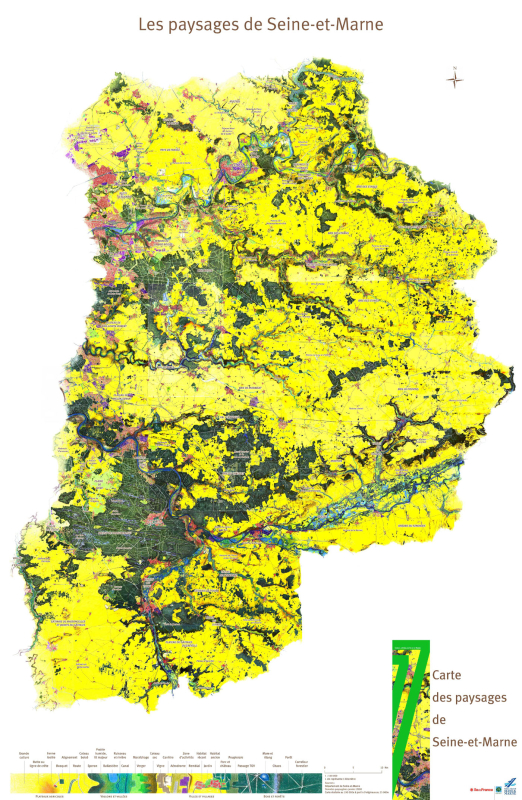

Dans le cadre de cette recherche d’atlas des fictions paysagères, nous interrogeons les outils de représentation utilisés dans les démarches de paysage pour les territoires. Les atlas des paysages sont des outils utilisés par des acteurs du territoire (Parcs naturels régionaux, Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement…). Ces atlas décrivent des territoires par le biais du paysage et sont notamment composés de cartes des paysages au 1/25 000 (reprenant les normes des cartes IGN des séries bleues).

Fig. 6. Carte des paysages de la Ria d’Étel, ENSP Versailles, support : carte IGN série bleue 1/25 000.

Fig. 7. Carte des paysages de Seine-et-Marne, support : carte IGN série bleue 1/25 000.

Ces deux cartes des paysages permettent aux acteurs qui les mobilisent de poser les jalons d’une culture commune de paysage, afin de ne pas envisager l’occupation du sol comme un continuum territorial découpé en zones, mais bien comme un ensemble de paysages variés, représentatifs de différents motifs. Elles sont des documents consultatifs, d’orientation et de dialogue.

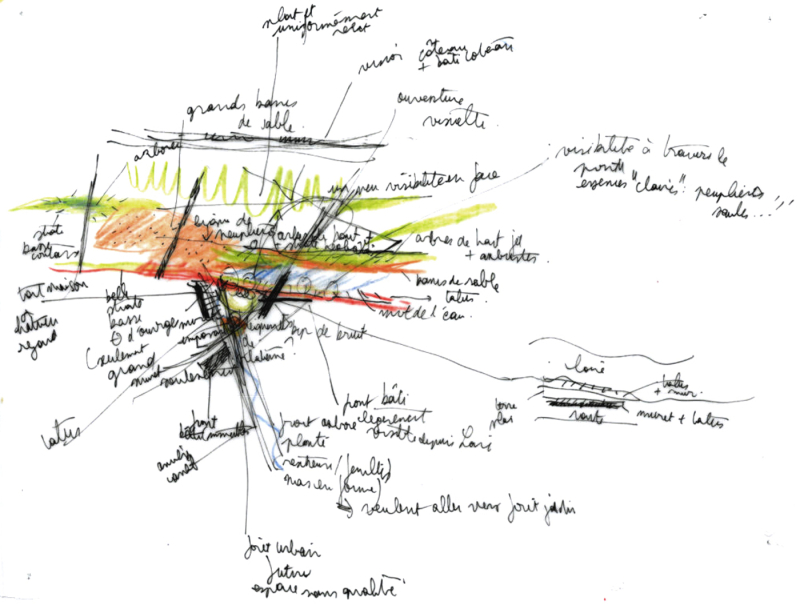

Formes possibles de la production plastique et écrite et outils d’arpentage : cartes des paysages relationnels et légendes associées

Pour cette recherche, nous cherchons à utiliser la carte comme outil de représentation en l’amenant plus spécifiquement vers une dimension relationnelle. Ainsi, des cartographies de paysages relationnels peuvent être pensées. Deux cartographies ont été réalisées pour deux lieux de Loire.

Fig. 8. Clémence Mathieu, Trois strates de compréhensions des paysages relationnels ligériens, exposition au théâtre d’Orléans du laboratoire ÉCOLAB, programme Liga, ESAD Orléans, octobre 2020.

Ces cartes sont faites de trois temps et trois couches :

- 1re couche : le territoire cartographié par l’Institut géographique national (IGN) ;

- 2e couche : le paysage vécu durant l’arpentage comme expérience sensible. Ici, une tablette d’exploration réalisée avec le groupe Liga permet la lecture cartographique in situ, avec le fond de plan IGN apposé et le calque de travail par-dessus.

Fig. 9. Clémence Mathieu, Tablette d’exploration, outil pour la lecture cartographique in situ réalisée avec Théo Jacquet, exposition au théâtre d’Orléans du laboratoire ÉCOLAB, programme Liga, ESAD Orléans, octobre 2020.

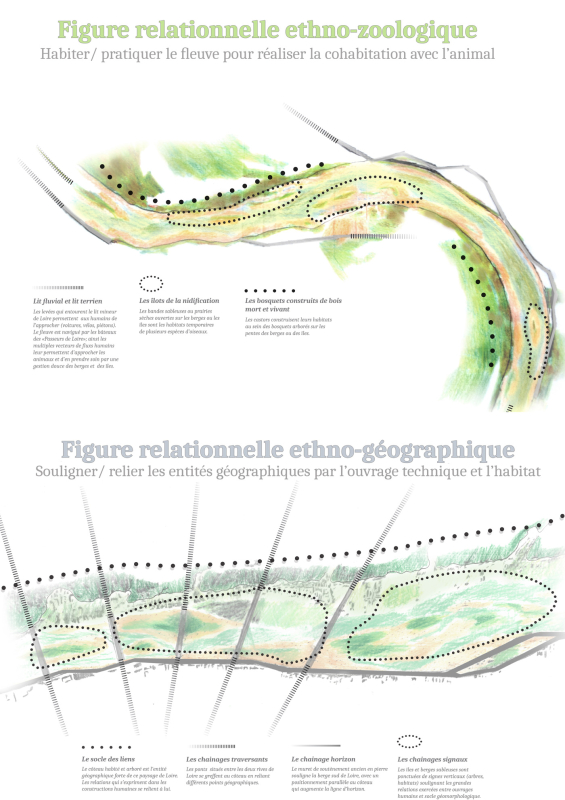

- 3e couche : la somme des deux premières couches amène à réaliser des cartes des paysages relationnels. Elles tentent de raconter les relations humains/non humains les plus prégnantes au cœur des motifs de paysages de deux lieux de Loire. Ce ne sont pas uniquement les motifs, les masses colorées qui composent les paysages qui sont représentés, mais aussi les relations à l’origine de ces motifs.

Fig 10. Cartographie de terrain, lecture sensible des paysages relationnels ligériens, Saint-Pierre-des-Corps

Fig. 11 Figures cartographiques relationnelles de deux lieux de Loire, Sigloy et Saint-Pierre-des-Corps

relation ethnozoologique : au sein de la réserve naturelle à Sigloy, un arpentage en bateau rend compte d’un lien fort entre les constructions des castors, des oiseaux et des poissons notamment et la gestion humaine des berges et des îles.

Horizon 3 : discipline du design et attaches fines

Les interactions à la source de l’habitabilité des territoires renvoient à l’idée de cohabitation (habiter en commun). Les projets de « création située » sont une réponse à ces enjeux d’habitabilité, en proposant des formes de cohabitation, par le biais des méthodes et outils propres au design. Pour le théoricien du design Alain Findeli, le domaine de connaissance spécifique de la discipline du design est l’habitabilité, c’est-à-dire les interactions entre les humains, considérés comme habitants du monde, et les environnements naturels et artificiels qui forment ce monde (Findeli, 2020, p. 16). Ce qui distingue l’investigation du designer de celle du chercheur, c’est que sa recherche ne considère pas ces interactions comme des objets d’étude, mais comme des projets de design.

Intentions : design et création située

La notion de création située appliquée au projet de design permet de relier la pratique du designer à celle du paysagiste : le projet part de l’existant (géomorphologique, écologique, construit…), des forces en présence. Nous présentons ici des projets de design entendus comme des créations situées (Sagot et Dupont, 2014, p. 87).

Le designer Alexandre Moronnoz développe un ensemble de structures avec le centre d’art la cuisine et Communauté des Communes Quercy Vert-Aveyron. Le designer se concentre sur les berges de l’Aveyron, lieux de villégiature très appréciés des locaux durant les deux premiers tiers du xxe siècle. Aujourd’hui, ces berges sont délaissées. Il tente de requalifier ces espaces, en évoquant la mémoire de ces lieux et des gens qui les ont parcourus, avec leur histoire, et de prendre en compte les pratiques actuelles de ces espaces, pour proposer des citations-objets qui suscitent de nouvelles narrations.

Fig. 12. Alexandre Moronnoz, Citations, La Cuisine, centre d’art et de design de la ville de Nègrepelisse.

Les différentes citations-objets provenant de leur contexte d’origine peuvent par combinaison et répétition proposer différents espaces mobiles sur ce territoire liquide. Cette notion de création située pour penser l’échelle du design au sein d’un atlas peut être reliée à la notion de « design des attachements » pour reprendre l’expression de Sacha Bourgeois Gironde lors des auditions publiques du parlement de Loire, en octobre 2020. En reliant pratiques quotidiennes des habitants humains en relation avec un milieu, et installations architecturale ou création d’artefact, les projets de « création située » peuvent amener à un design ancré, territorialisé, dans des objets ou espaces non reproductibles à l’identique, adaptables selon des variables d’ajustement et catalysant – dans le projet d’Alexandre Morronoz, des modules sur les berges de l’Aveyron qui relient pratiques anciennes et pratiques actuelles de la rivière –, participant d’une relation d’attachement entre une pratique individuelle ou collective et un milieu écologique.

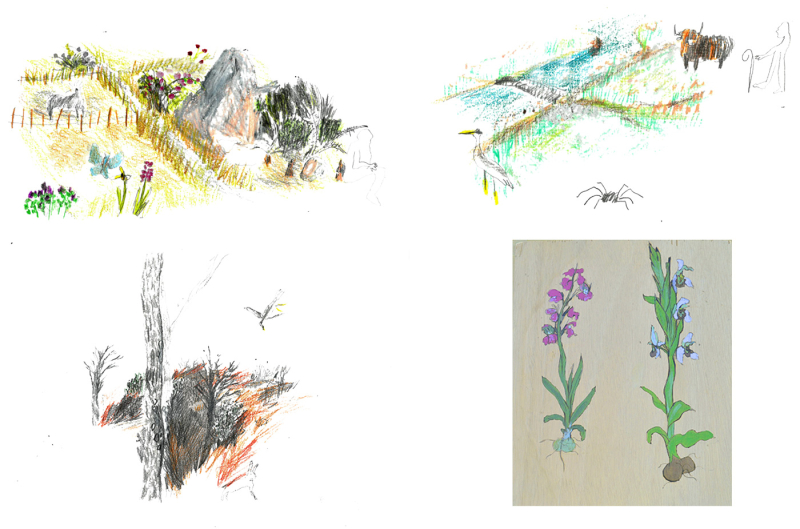

Formes possibles de la production plastique et écrite : herbier spéculatif et artefacts relationnels

Nous présentons ici un exemple de tentative d’une démarche associée à l’échelle du design des attachements, réalisé lors d’un projet de diplôme de paysagiste d’État en 2018 intitulé : L’herbier spéculatif de la vallée de la Cisse en Petite Beauce. La méthode employée dans certains aspects de ce projet puise son inspiration dans l’herbier réalisé par Gherardo Cibo en 1532 (voir Marie et Jeanson, 2017). Chaque planche d’herbier de Cibo présentent un végétal, systématiquement relié à un contexte paysager et à une activité humaine, ce qui induit l’usage d’outils ou d’artefacts.

Fig. 13. Gherardo Cibo, Herbarium, crocus sativus, 1532, f. 160.

Dans la figure 13, le crocus se situe sur un coteau ensoleillé et sec, il est récolté par des femmes avec des paniers tressés. Pour le projet de diplôme, les planches d’herbier et les textes associés ont été pensées dans ce rapport relationnel entre paysage – végétal – et pratiques humaines du quotidien, mais cette fois en termes projectuels, afin de raconter des récits de potentialités futures pour la vallée de la Cisse.

Fig. 14. Clémence Mathieu, Micarea prasina, Anacamptis morio, Ophrys apifera, Geranium lucidum, gravures sur bois et crayons de couleur, 2021.

Le végétal est gravé et peint sur des planches de bois. Il est associé à une description par le texte et par le dessin qui raconte un contexte paysager (coteau calcaire embroussaillé, coteau calcaire et berges de rivière pâturés) et des pratiques humaines (agriculture, habitat, promenade) qui nécessitent des artefacts, des objets de design. Ces représentations tentent de projeter des attachements futurs d’habitants humains à des habitants non humains, se concrétisant dans des pratiques agricoles, des aménagements, et des habitats qui tentent de se relier au milieu. Le design des attachements par le biais des méthodes de création située peut être un outil au service de cette mise en relation.

Conclusion

Utiliser l’atlas comme un outil de fiction appliqué à des territoires existants permet la prospective, la spéculation, dans une perspective de projet de territoire, de paysage et par extension de design. À l’heure de l’urgence écologique et climatique des fictions potentielles proposant de nouveaux modèles peuvent en émerger. De nouveaux outils et méthodologies d’analyse et de prospective pour les acteurs des territoires peuvent en être extraits. La spécificité du travail en cours présenté dans l’article vient de son accroche territorialisée et de la vision paysagiste comme fil directeur qui pose l’expérience sensible du terrain et le rapport au récit comme socle de la recherche. Ainsi, trois échelles de relation au territoire fluvial sont abordées, pour des formes graphiques et écrites multiples et des modes d’appréhension du territoire différenciés en fonction de ces échelles.

La première échelle est celle du bassin versant, ou bien du cours d’eau depuis sa source jusqu’à son embouchure. Cette échelle permet d’appréhender le socle géomorphologique dans son ampleur et les continuums hydrologiques. Pour amener à une lecture globale de vastes échelles d’espaces, de vastes échelles de temps sont également à envisager. Des arpentages spécifiques sont à mettre en œuvre pour établir un rapport sensible au bassin versant ou au cours d’eau dans son ensemble ; la dérive en radeau, qui permet de ressentir le temps long hydrologique, en est un exemple. Des genres littéraires et des représentations associées sont à mobiliser, notamment l’utilisation du conte, du récit mythique, et la recherche sur la représentation graphique des socles géomorphologiques et des phénomènes hydrologiques et écologiques. Cette échelle peut permettre d’appréhender la question de la limite administrative et gestionnaire dans une perspective de politiques publiques et de pratiques habitantes. En reliant ces considérations à la notion de biorégion, on voit que l’échelle de l’entité naturelle porte en elle la question des autonomies locales, sur un plan politique, de production, d’habitat, de récits collectifs… Dans une perspective biorégionale, la question du dessin/dessein et des récits écrits associés à la description et à la projection d’une entité biogéographique est donc intéressante à mobiliser, afin de former des outils d’analyse, de réflexion, et d’action pour habiter autrement les territoires.

La seconde échelle mobilisée est celle du paysage perçu, de l’entité paysagère. Nous nous ressaisissons ici d’un outil existant, utilisé par différents acteurs des territoires et réalisé en général par des paysagistes : la carte des paysages au 1/25 000 en lui ajoutant une « couche relationnelle ». L’arpentage à pieds et les outils de cartographie in situ sont mobilisés, pour capter les relations les plus prégnantes perçues durant l’immersion. La carte est ici à l’épreuve du terrain et de la perception à la fois des motifs de paysage et des mouvements des êtres vivants qui les habitent. Afin d’augmenter cette stratification en dessin (depuis le fond de carte IGN, en passant par la mise en couleur et en motif des entités paysagères jusqu’aux tracés relationnels), il serait intéressant de glaner des perceptions, des verbatim sur le terrain, auprès des habitants. Ainsi, la légende de la carte pourrait être augmentée par le récit de relations vécues au quotidien.

La troisième échelle mobilisée est celle du design des attachements. Nous employons ici une méthodologie, une approche de design particulière de « création située ». L’accent est mis sur l’attachement porté à des êtres vivants sur le territoire, qui peut être mis en exergue et trouver une concrétisation par le biais de la production d’artefacts ou d’espaces réduits à petite échelle. Associé à la projection d’artefacts relationnels, le récit de fiction depuis le point de vue d’un autre être pourrait mettre en balance la relation entre sujet et objet, entre humain et autre qu’humain cohabitant sur le territoire.

Le travail engagé sur ces trois échelles pourrait être appliqué à différents territoires de l’eau. Cet outil d’analyse et de projection pourrait être utile à différents acteurs des territoires et se mêler à des projets de politiques publiques, à des volontés des démarches d’habitants, à des programmes de recherche-action territorialisés… Cette approche méthodologique de recherche-création opère un croisement entre recherche et cadre disciplinaire d’une part, et action et cadre de l’action d’autre part. Ces liens permettent des acquisitions de connaissances depuis les thèmes de recherche vers des enseignements plus généraux. Cela génère des apports à différents niveaux :

- Premièrement, sur le plan conceptuel, par l’articulation entre différentes échelles et différents cadres disciplinaires, avec une entrée par la fiction potentielle et la prospective ;

- deuxièmement, pour les connaissances de terrain sur les territoires de Loire ou tout autre territoire d’étude ;

- troisièmement, au niveau méthodologique par la démarche basée sur l’interdisciplinarité ;

- enfin, sur un plan opérationnel pour le projet de territoire, pour son aménagement, ainsi que des pratiques d’habitants tentant de se mettre en relation avec un milieu écologique, par une démarche d’analyse et de projection renouvelée et potentiellement appropriable par différents collectifs grâce à son caractère sensible et basé sur la question du récit, de l’attachement et de la relation.