L’analyse du discours du sujet SDF est une méthode possible pour appréhender certaines problématiques psychiques du sujet comme celle de son lieu d’habitat interne. Le discours s’offre au sujet comme un nouvel espace à investir à la manière dont il investit d’autres espaces comme celui de la rue ou encore celui du groupe : espace scénique avec des conditions de figurabilité qui sont les règles de la syntaxe par exemple et les figures de style. Aussi, l’analyse du discours pose la question de l’accordage entre le sujet de l’énonciation « je » et le sujet de l’énoncé, celui qui parle.

La forme du discours : un discours à l’image de la circulation motrice dans l’espace de la rue

Je rencontre Jean qui accepte de témoigner de son expérience de la rue dans le cadre de ma recherche doctorale en psychologie clinique. Jean est fréquemment présent dans le local éducatif lors des permanences d’accueil, mais il n’a que rarement le temps de rester. Lors de l’entretien enregistré que nous avons, il me donne la sensation de rebondir sur mes questions, il s’y cramponne autant qu’à mon regard. La forme de l’entretien est à mettre en lien avec la difficulté de Jean à rester sur place, à attendre et à sa nécessité de bouger (« il faut que je bouge » dit-il souvent). Jean présente une énergie excessive à parler, à se déplacer « à faire le tour » comme il le dit. Il passe du coq à l’âne. La forme de l’entretien montre la nécessité d’un balisage du discours en butée sur des points fixes comme s’il cherchait à restituer des points de cramponnement (Hermann, 1972).

Extrait 1 (Jean)

- Vous n’aviez personne qui pouvait vous héberger, vous aider à retrouver votre logement ? Vous aviez un logement à l’époque ? (lui demandais-je).

- Oui, oui, j’avais un logement, mais vu que, le logement où j’étais, hein ?

- Oui.

- Vu que j’avais plus la clé.

- Oui. Mais votre propriétaire pouvait peut-être vous en refaire une ?

- Oui, mais non, mais il était jamais là. Il partait le matin, par exemple à huit heures, hein, et quand il partait le matin à six heures, il disait : « non, j’ai pas le temps, j’ai pas le temps », résultat, on m’a laissé tombé (il siffle), pis résultat… Dedans y’avait mon permis, j’avais tout hein, tous les papiers. Ma carte d’identité, mon numéro de sécurité sociale, mes trois carnets de chèque. J’vous dis franchement. Et, bien, depuis, euh, je les ai jamais récupérées et c’est pour ça que je venais voir l’éducateur, il dit « j’m’occupe de tout » avant c’était Hervé. J’vous dis franchement.

- Hum.

- Hervé m’donnait cinquante mille, hein, i’m’donnait cinquante francs, alors, hein, si c’est pour qu’i ‘donne cinquante francs, pis revenir le lendemain, c’est la même chose, alors quand vous avez cinquante francs, qu’vous avez acheté du lait, du pain, et un morceau de viande, eh bien, au bout de ça y’a plus rien. Et en calculant bien, c’est ça. Parce que moi j’habitais au fond de au fond d’une cour, normalement j’en mange pour 250 g, mais quand vous avez pris vos 250 g, vous savez le prix que ça vaut.

- De quoi preniez-vous 250 g ?

- Eh ben, de la viande !

Le discours (après analyse syntaxique) de plusieurs personnes SDF contient des figures de styles récurrentes telles que : « moi je », l’utilisation des auxiliaires avoir et être, l’isolation dans la phrase du « je » et le discours rapporté. Les objets rattachés à « moi » sont des représentants de la famille : oncle, père, mère, femme, fille, fils. Le sujet de l’énonciation est renforcé par de nombreux verbes pronominaux et par les attributs possessifs (mon, ma, mes), ce qui donne l’impression de ne plus trouver le sujet dans la phrase. C’est par la groupalité de mots et par l’organisation des liens entre ces mots (la syntaxe) que l’on repère le sujet. Les relations du sujet aux mots se font de manière périphérique, comme s’il s’enveloppait des mots dans la couverture de la phrase.

La forme « moi je » est très fréquente dans l’énoncé. « Moi » est accolé à « je », la place du sujet de l’énonciation est redoublée dans une tentative d’accoler le sujet de l’énonciation au sujet de l’énoncé. « Moi je » réconcilie le sujet de l’énonciation et le sujet de l’énoncé, pour recoller cette partie toujours perdue. Le moi n’est pas un moi de gestion de la conflictualité mais un moi imaginairement unifié. Après la parcellisation dans le discours, il y a un effet de recollement entre « je » et « moi ». « Moi » est également distancié du « je » dans les expressions les plus fréquentes comme : chez moi, à côté de moi, avec moi, c’est moi qui, derrière moi. Ces expressions positionnent le « moi », le situent dans le contexte.

Le discours rapporté direct est très fréquent dans le discours des personnes SDF. Cette forme d’appropriation du discours de l’autre prend une place dans l’espace de la parole de la même manière que le sujet rapporte concrètement des choses des autres (ordures, papiers, etc.) Par le discours rapporté, le locuteur distribue des rôles d’énonciateur ou d’auditeur à des personnages qui seront momentanément responsables de paroles ou d’action de paroles. D’après D. Vincent et S. Dubois (1997), le locuteur renvoie à l’informateur, l’énonciateur est le responsable du discours rapporté, le destinataire fait référence à celui qui a écouté le discours original.

Quant à l’intervieweur (le chercheur), il est l’interactant du locuteur. Enfin, l’acteur du discours cité est le personnage qui fait l’action présentée dans l’énoncé rapporté. La mise en scène des acteurs (je, tu, il, moi, me, mes parents, ma fille…) correspond à la mise en scène des figures groupales dans les groupes SDF. Le sujet est mis en relation avec d’autres locuteurs-personnages, ces relations sont actualisées pour le chercheur (l’interactant). Le discours rapporté est utilisé par le locuteur pour qu’il se mette en scène au moins aussi souvent qu’il le fait pour autrui, comme l’illustre Jean.

Extrait 2 (Jean)

« Il m’a dit “qu’est-ce que tu tiens ?”, j’ai dit “bein, je tiens ma sacoche”, il dit “tu peux la tenir longtemps”. ».

Jean est le locuteur et le destinataire du discours rapporté de l’énonciateur « il ». Il actualise le discours d’un autre dans une mise en scène pour l’interactant (autrement dit, pour moi qui l’écoute). De même qu’il rapporte le discours d’un autre, il se met lui-même en position d’énonciateur et rapporte son propre discours pour se mettre en scène.

L’utilisation du discours rapporté comporte deux stratégies, l’une du dédoublement du locuteur et l’autre de son effacement au profit d’une groupalité de personnages. L’effacement du locuteur est en même temps une prise de distance à l’égard d’un « corps étranger » que constitue son propre message, le message d’un autre ou le sien. Lorsqu’il s’agit de son propre discours, l’effacement laisse place au dédoublement, le locuteur se distancie de son propre discours en en faisant un objet détaché dans un objectif de réappropriation secondaire (à l’image des extraits d’entretien de Marc).

Extrait 3 (Marc)

« Moi je m’suis dit “quand on se met au chômage, on a droit au chômage” ».

Extrait 4 (Marc)

« Quand je m’suis réveillé, j’dis “où je suis ?”, je voyais l’infirmière à côté de moi toute en blanc, je dis “où je suis ?” ».

Cette réflexivité du « je me dis » pourrait être le self-talk selon E. Goffman (cité par D. Vincent et S. Dubois, 1997) or les propos s’adressent à un interlocuteur. Il ne s’agit plus d’une réflexion pour soi, d’un monologue intérieur, mais plutôt d’un acte de parole dans lequel « je me dis » devient « je te dis ».

Il y a donc un effet d’actualisation et de mise en scène groupale avec l’utilisation du discours rapporté, à la manière de la circulation dans l’espace du groupe et de la rue. Le discours permet de lier les différentes figures de styles dans un tout (phrases et récits de scène).

Le contenu du discours : mise en scène des objets perdus ou volés

Dans la clinique de la rue, les objets concrets ont une importance à travers les destins de ces objets : possédés, perdus, volés, manipulés, entassés, jetés… Certains objets apparaissaient comme manipulés en tant que traces du sujet lui-même. Dans le discours, nous verrons comment les objets manquants ou perdus sont traités et ce qu’ils symbolisent.

Jean explique son errance dans une quête de ses papiers d’identité et de son voleur (le jeune au berger allemand).

Extrait 5 (Jean)

- Comment ça se fait que vous faisiez ce tour-là ? (lui demandais-je)

- C’était pour trouver le chien, un jeune qui avait un berger allemand, il avait un berger allemand, et un saint Bernard, ça je l’sais. hein ? hein ?

Jean accorde aussi beaucoup d’importance à la perte de ses clés (cf. Extrait 1). Ces deux types d’objets sont fréquemment évoqués dans le discours des sujets SDF. Paul réalisera son entrée dans un appartement à partir du moment où il a eu les clés en main. Marie, entrée dans son appartement, fait changer la serrure pour posséder ses propres clés. Par les clés, on accède à l’intimité. Marc rend la clé (de son appartement) à sa femme avant de se séparer d’elle. L’objet devient le Symbole1 de l’espace psychique privé, une clé du moi et continue de fonctionner comme un Indice2. Posséder l’objet ou ne plus le posséder est l’équivalent d’être en lien ou pas avec son monde interne. Mais pour accéder à ce symbole, il faut le posséder, le tenir dans la main, le toucher. Les clés sont l’Indice de la porte, et permettent le passage entre le dedans et le dehors, entre le privé et public. Pour les sujets SDF, cet Indice devient le Symbole même de ce passage, de ce pont psychique permettant l’accès à une enveloppe interne close séparée d’un dehors. Les Indices clés et papiers d’identité sont soutenus par la chose elle-même par contiguïté réelle et sont équivalents de l’identité subjective et de l’ouverture/fermeture du psychisme.

Extrait 6 (George)

« Je travaillais à la bibliothèque, mais y’a plus personne. On m’a piqué ma carte nationale et mon extrait de naissance, maintenant je suis marron ».

L’errance et le surinvestissement de l’espace contiennent un paradoxe à travers la perte des papiers d’identité : fuir et rechercher la chose perdue. Fuir pour garder en soi quelque chose du passé (crypte au sens de N. Abraham et M. Törok, 1978), en luttant contre l’angoisse de perte. Une part de l’identité est alors enfouie, non disponible au souvenir, dans un essai d’oubli mais conservée à l’état de crypte, non transformable. Par ailleurs, perdre ses papiers d’identité conduit à un moment ou à un autre à les faire refaire. Il est alors question dans cette perte d’une quête de réinscription face à un vide, à une absence. La recherche d’un objet qui n’a jamais existé mais qui a été idéalisé équivaudrait à la quête d’un fantôme.

Les papiers d’identité sont les représentants symboliques de l’identité du sujet, mais pour le sujet SDF, le référent (symbole) est rabattu sur le lien indiciaire. Ne plus avoir sur soi cet objet « carte d’identité » est l’équivalent de ne plus être identifiable pour le sujet SDF. Sans l’objet, le sujet est perdu, comme si l’objet était traité comme la chose elle-même. De la même manière, pour George, ne plus avoir d’argent équivaut à ne plus avoir de richesse intérieure. L’objet « argent » est pris dans sa dimension matérielle concrète pour figurer l’objet interne.

Extrait 7 (George)

« Ah, mon argent, c’est tout ! Y’a plus rien, si j’avais de l’argent, j’serai plus ici. Même pas deux cents francs, j’ai rien, même pas cent francs, alors ma retraite, je l’attends toujours (il marmonne) la société générale ».

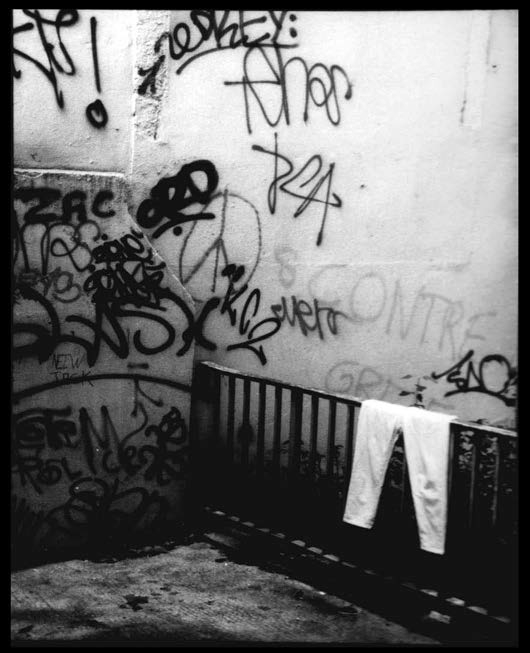

Dans l’espace externe, le sujet cherche le signe qui l’identifierait comme sujet de son espace psychique interne. Dans le groupe, il s’agit de devenir un Symbole, d’être traité comme un Symbole (de la peur, de la dévoration dans une topique groupale). La rue permet de ramasser des Indices et de s’en emplir (objet technique qui contient la trace du symbolique en tant que reste de l’autre dans l’objet abandonné par l’autre)3. Dans la trace de l’organisation des protagonistes dans les scènes transférées au dehors, persiste la certitude de la présence du sujet. Ce sont les traces de l’absence du sujet qui signent sa présence (couverture, matelas, sacs…). Dans le discours, les symboles sont utilisés pour se représenter, George se désigne notamment par la croix gammée, utilisant de manière privée un symbole collectif.

Extrait 8 (George)

- Vous étiez militaire français ? (lui demandais-je)

- Ah, bien sûr, de la race arienne, la croix gammée !

Les récits de scènes : actualisation des scénarii privés

Au cours des entretiens, des scènes sont rapportées et répétées, comme si elles ne pouvaient s’élaborer. Jean répète la scène du vol de sa sacoche et de ses papiers d’identité avec la même exactitude trois fois dans l’entretien. George ressasse sur son internement abusif et sur le vol de son argent. Souvent, une date très précise est associée à l’Événement désigné comme déclencheur. D’une part, la scène est répétée dans le discours, mais également dans les faits, puisque, régulièrement, ces personnes se retrouvent dans des situations de vol, de violence ou de perte.

Le « Je » est « un acteur sur la scène du monde, qui, en privé, dans sa réalité interne, assiste à un théâtre plus intime dont le répertoire est secret. À son insu, des scénarios s’organisent, scènes bouffonnes et scènes tragiques en quête d’un lieu de représentation et d’action » (Dougall, 1982, p.10). Je est un personnage multiple et un metteur en scène. J. MC Dougall relève deux aspect de l’activité psychique : le cadre ou le lieu où se passe telle scène ; les personnages qui y jouent.

L’occupation de l’espace conduit le sujet SDF à privatiser, individuer, subjectiver l’espace collectif par des scénarii privés transférés sur des scènes collectives (la rue, la ville, le discours). La concrétude des coordonnées symboliques (dépôt d’objet, localisation, parcellisation des fonctions et des lieux) fixe un cheminement répétitif et nécessaire dans l’espace et le temps. On observe un parcours régulier et quotidien d’un certain nombre de personnes SDF.

Jean me montre les scénarii qui dirigent son parcours quotidien (cf. Extrait 1 et 2). Son circuit est contenu dans un scénario, il a une finalité qui est de retrouver un agresseur-voleur (le jeune au berger allemand). La ville est utilisée comme support de ce scénario qui vient répétitivement se dérouler sur la scène publique.

D. Anzieu (1975, p.53-54) fait l’analogie entre le rêve et le groupe, « le groupe est l’accomplissement imaginaire de désirs et de menaces ». La rue est un espace collectif et, à ce titre, elle comporte un potentiel de figurabilité empreint de celui du groupe. La rue est la mise en dispositif de groupe avec un certain potentiel de figurabilité. Si la ville est une scène publique, la manière d’investir la rue figure souvent un scénario privé.

George a choisi une rue particulière pour dormir, il change parfois de numéro d’allée. La rue de George traverse deux arrondissements de la ville. Il est régulièrement signalé par les citoyens au numéro d’urgence du 115, ce qui permet aussi de le localiser et de suivre ses déplacements dans une même rue. Le choix de cette rue prend sens de manière spécifique pour lui. George se sert du chiffre et collectionne les numéros, de même qu’il explique qu’il a perdu des sommes d’argent : « on a dépensé 80 milliards de mon pognon pour acheter de la morphine ».

La ville est un plan, une structure et il utilise cette structure de manière personnalisée : il dort dans une rue et « travaille » dans une station de métro en centre-ville. De quel scénario privé son parcours sur la structure globale de la ville rend-il compte ? Il exprime son vécu d’avoir été volé, abusé par sa femme. Il dit une fois « on m’a pris toute ma fortune quand on m’a pas aidé ». Il dira aussi que sa femme l’aurait fait interné il y a plusieurs années et qu’elle en aurait « profité » pour lui voler son argent. Mêlé de colère et de délires, le discours de George est difficilement accessible et compréhensible.

La ville serait une scène à la manière des fantasmes originaires, comme la rue serait un scénario à la manière du fantasme individuel4. Les fantasmes originaires sont des structures formelles (archétypiques au sens étymologique), mais elles sont spécifiées et personnalisées pour chacun. B. Duez fait la différence entre un scénario et une scène, pour lui « les fantasmes originaires ne sont pas des scénarii qui développent une histoire, ce sont des SCÈNES : ils conservent du primaire le temps de l’instant » (Duez, 1996, p.73). Nous pouvons comprendre les déplacements des personnes SDF comme l’actualisation des fantasmes originaires dans l’agir, où se répète le travail de la séparation convoqué sur la scène groupale. Les fantasmes originaires sont des organisateurs groupaux contenus à l’intérieur du sujet, or les SDF les transfèrent dans la rue.

Les scénarii privés retransmis dans le discours et agis dans la rue se construisent sur la forme des structures groupales organisatrices. Jean (par sa circulation sus-urbaine) et George organisent leur parcours, leur cheminement individuellement et différemment sur la base des figures de la rue, sur cette structure potentielle groupale. Ces scènes sont agies dans le groupe, dans la rue, et dans la mise en mots, « susceptibles d’être dramatisées sous une forme le plus souvent visuelle » (Laplanche, Pontalis, 1967, p.154).

Toutes ces mises en scène figurent le conflit primordial énoncé dans le contrat narcissique (Aulagnier, 1975), où le sujet est assujetti aux volontés groupales en conflit avec son désir d’être sa propre fin.

Pour conclure, je dirai que la forme du discours rend compte d’une groupalité de figures de styles du discours. Ces figures rendent compte d’une réorganisation scénarisée du discours où le sujet est figuré comme enveloppé par les mots et par le discours rapporté des autres personnages, comme en périphérie de lui-même. Les scènes racontées sont alors actualisées dans le discours dans une mise en scène groupale à l’image du mécanisme de périphérisation topique identifié à propos de l’espace du groupe et de l’espace de la rue.

Le paradoxe de la perte met le sujet dans une tension qui le pousse à la recherche de l’objet perdu et manquant. Les clés et les papiers d’identité fonctionnent comme des Indices de l’identité et de l’espace psychique et sont traités par le sujet comme des Symboles de sa présence subjective. La réalité de la présence de l’objet (clés ou papiers d’identité) appartient à une logique de pensée indiciaire où la perte et la recherche de l’objet réel ont leur importance pour faire le lien avec l’espace psychique.

De même qu’il existe une mise en scène dans la rue et dans le groupe, le discours est empreint de récits de scènes actualisées dans la mise en forme des figures de styles par la syntaxe.

L’utilisation individuelle, subjective des supports collectifs de la rue, de la ville par le parcours singulier, des fantasmes originaires par les scénarii privés appartiennent au même fonctionnement. Aussi la rue devient-elle le lieu du transfert des scènes internes du sujet figurées par la circulation entre les différentes figures de la rue. Le parcours régulier reste ainsi toujours lié à un vécu et à un imaginaire personnel.