L’étonnement manifesté par bon nombre de mes interlocuteurs apprenant la discipline dans laquelle s’ancraient mes travaux doctoraux est révélatrice du sens commun qui attribue à une thématique donnée une science qui serait naturellement la plus apte à l’explorer : c’est ainsi à la psychologie, et non à la sociologie, qu’on les attachait spontanément. S’il trahit certainement l’ignorance de la nécessité, pour un chercheur en sciences sociales, de construire son objet de recherche, et non pas d’approcher un objet préformé à propos duquel une unique discipline aurait le monopole de l’analyse, cet étonnement a néanmoins le mérite d’obliger à préciser d’entrée de jeu la posture adoptée. En l’occurrence, en proposant de travailler sur la socialisation secondaire des personnes transplantées cardiaques, il s’agissait de considérer que, pour intime que soit l’expérience de la greffe, les significations qui lui sont accordées ne sont pas indépendantes des cadres sociaux dans laquelle elle se forme et se transforme. Comprendre cette expérience oblige ainsi à saisir, d’une part, les traits saillants de ces cadres sociaux (qu’est-ce qui caractérise « l’univers de la greffe » ?) et, d’autre part, à mettre au jour les logiques des parcours individuels qui les traversent, en tentant d’échapper à une tendance à l’essentialisation que l’on retrouve dans nombre d’écrits (y compris universitaires) s’autorisant à parler, au singulier, « du » greffé ou « du » receveur.

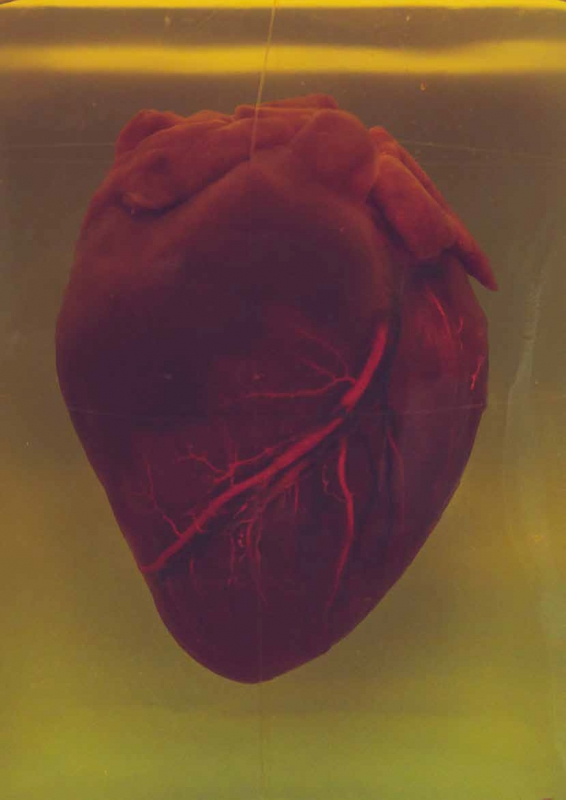

C’est un trait particulier de ces cadres que ce numéro de Canal Psy m’invite à présenter, celui de la perception du corps humain comme « machine ». Le propos que je souhaite défendre est le suivant : la (re)présentation du corps comme machine est à comprendre selon une double perspective. Premièrement, elle a été et demeure une condition épistémique de l’invention de la pratique transplantatoire et de sa pratique effective : la perception du corps comme machine, assimilant les organes à des outils matériels (le cœur est une pompe, les reins sont des filtres…) a permis son étude et autorisé sa fragmentation en éléments organiques échangeables. Deuxièmement, répondant à un usage cette fois-ci stratégique, les discours biomédicaux qui la véhiculent ont une visée particulière, celle d’éloigner la figure d’un « donneur » jugée dangereuse.

Le corps comme machine : concevoir pour agir

Avant la pratique de la transplantation, avant la technique qui la rend possible, l’idée même de détacher des organes d’un corps pour les greffer sur un autre corps doit être disponible à la pensée. Les analyses historiques (Mandressi, 2003) ou anthropologiques (Le Breton, 2005, 2008 ; Leenhardt, 1985) démontrent clairement la variabilité des idées savantes ou profanes qui président aux usages des corps ; la comparaison dans le temps et dans l’espace s’avère ainsi fructueuse pour démontrer le caractère construit de l’objet « corps », l’évolution des significations qui lui sont attachées, la fluctuation des rites et pratiques dont il est le support. A minima, la transplantation d’organes telle que la conçoit la biomédecine suppose la conception d’un corps, et de surcroît d’un corps individuel, qui n’a pas nécessairement d’équivalent dans d’autres cultures : par exemple, dans Do Kamo, Maurice Leenhardt souligne que le concept même de corps était inconnu aux Mélanésiens avant la colonisation, le corps humain étant pensé comme intégré au monde végétal.

La conception du corps n’est pas un élément détachable du reste de l’existence humaine. Au contraire, elle s’inscrit pleinement dans une vision du monde caractéristique d’un lieu, d’une époque, de groupes sociaux (Détrez, 2002), et contribue à celle-ci. C’est pourquoi la notion de cadre épistémique formulée par Jean Piaget et Rolando Garcia (1983) s’avère pertinente pour rendre compte de l’existence d’un cadre de significations, dans lequel s’insèrent représentations et pratiques qui peuvent avoir valeur d’évidence au sein de ce cadre, alors qu’elles paraîtraient incongrues, voire impensables, en dehors de celui-ci. S’il n’est pas question, dans ce texte, de caractériser de manière étendue le cadre épistémique de la transplantation d’organes, il est nécessaire pour notre propos d’en présenter l’un des traits les plus saillants, la présentation du corps comme machine.

L’invention du cœur-pompe

Pour ce faire, revenons plus précisément aux origines de l’image du « cœur-pompe ». Elle a pour père le théoricien moderne de la circulation sanguine, le médecin anglais William Harvey (1578-1657). S’il est vrai, comme le note Raphaël Mandressi (2003), que l’on trouve déjà chez les Grecs antiques du ive siècle avant notre ère des références à la « machine », références qui seront également employées par Galien, celles-ci ne témoignent pas pour autant d’une analyse proprement mécaniste, puisque le corps est « une machine fonctionnant grâce à des facultés naturelles, plutôt que grâce aux principes de la mécanique ». Or, avec Harvey, ce sont bien ces « principes de la mécanique », et plus particulièrement de l’hydraulique, qui servent de support à l’exploration et à la compréhension du système circulatoire sanguin. Son ouvrage Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus (Exercice anatomique sur le mouvement du cœur et du sang sur les animaux), rendu public en 1628, présente ses travaux : usant de la vivisection, Harvey compare, mesure, calcule, expérimente. Ses conclusions tranchent avec la perception galénique qui prévalait depuis 15 siècles : alors que le cœur était perçu comme un organe réchauffant le sang, Harvey le présente comme une pompe dont les contractions expulsent le sang par l’artère aorte ; alors que le sang était présenté comme circulant dans un circuit ouvert (évacué, notamment, par les fèces et l’urine), Harvey décrit la circulation en circuit fermé.

Les travaux de William Harvey participent du passage d’une compréhension de l’anatomie basée essentiellement sur la spéculation, à une compréhension reposant sur l’expérimentation (Détrez, 2002). Bien sûr, sa description du cœur-pompe et son analyse de la circulation sanguine sont des conditions nécessaires, mais non suffisantes, pour comprendre l’émergence des premières expérimentations dans le domaine de la greffe sur lesquelles nous reviendrons rapidement : le dualisme cartésien, tradition philosophique qui consacrera l’image du « corps-machine » en est, l’un des éléments incontournables.

Un cœur-pompe toujours bien vivant

Au sein du monde de la transplantation cardiaque, discours et images véhiculent sans cesse la représentation du corps-machine. Sur le site Web de la Fédération Française de cardiologie, un schéma de la circulation sanguine1, à angles droits et organes géométriques, donne une bonne idée du type de représentations que l’on trouve dans les services hospitaliers. Il est accompagné de la formule suivante : « Le sang circule à l’intérieur d’un réseau constitué de “canalisations”, aux calibres parfaitement adaptés à leurs fonctions ».

Ce champ lexical de la plomberie, largement mobilisé, déborde la simple description anatomique du cœur et de la circulation. Dans les discours de médecins comme de patients, l’activité sociale elle-même hérite de cette comparaison. Ainsi la pratique chirurgicale est-elle désignée comme étant l’œuvre de « plombiers », devant « rafistoler des tuyaux », pour reprendre les mots d’un médecin que nous interrogions.

On comprend donc que le recours actuel à l’image du cœur-pompe et au champ lexical de la mécanique n’est pas réductible à une didactique qui viserait simplement à expliquer au patient, à ses proches, au grand public, bref aux « profanes » en quoi consiste l’opération de transplantation. Il s’ancre dans une certaine conception du corps humain qui, en proposant un mode d’appréhension de celui-ci, a également autorisé son exploration, sa mesure, et sa « réparation ». C’est bien en cela que nous parlons de cadre épistémique : le mécanisme fournit un cadre de connaissance qui rend l’action sur le corps envisageable.

Toutefois, la permanence au cours des siècles de l’image du cœur-pompe et plus largement du corps-machine, l’utilisation fréquente de cette image au sein des services hospitaliers, ne sauraient être considérées comme le signe d’une évolution linéaire des connaissances et des pratiques qui, menée au cours des siècles qui nous séparent de William Harvey, aboutirait sans encombre à l’accomplissement de la pratique transplantatoire. Bien au contraire, cette histoire est marquée de doutes, d’échecs, et, plus fondamentalement encore, d’ajustements et même de ruptures conceptuelles qu’il nous faut désormais présenter.

Limites conceptuelles et ajustements contemporains du corps-machine

Longtemps les tentatives de greffes – chez les animaux d’abord, puis chez l’humain – se sont avérées infructueuses. Si, dès le début du xixe siècle, des autogreffes de peau chez la brebis ont été réalisées avec succès par le scientifique italien Giuseppe Boronico, les tentatives d’allogreffes (greffe d’un individu à un autre individu) étaient le plus souvent marquées par l’échec. Ce ne sont pas, au début du xxe siècle, les réussites de la chirurgie vasculaire (que l’on doit notamment à l’« École lyonnaise » dont Mathieu Jaboulay et Alexis Carrel sont deux éminents représentants), étape pourtant décisive, qui vont faire de la transplantation d’organes une pratique médicale de routine. Car jusqu’après la première moitié du xxe siècle, la situation demeure en effet un véritable « casse-tête » (Boileau, 2002) : les allogreffes ne cessent d’échouer et les patients, de mourir. Certes, quelques succès sont à signaler. En 1954 par exemple, à Boston, Joseph Murray greffe à un patient le rein de son frère jumeau. L’opération est réussie, le patient vit, mais la conclusion est ambivalente : la transplantation d’organes n’est-elle viable que pour les jumeaux ?

L’essor de l’immunologie : un changement de paradigme

Ce n’est qu’au prix d’évolutions conceptuelles majeures que la transplantation cardiaque a pu accéder au rang de pratique ordinaire de la médecine. En effet, la sortie de l’impasse dans laquelle se situe alors la transplantation d’organes ne s’est pas effectuée par la seule accumulation linéaire des découvertes scientifiques : la compréhension des mécanismes immunologiques, et plus précisément du « complexe majeur d’histocompatibilité » par Jean Dausset en 1958 qui en sera la clef, constitue un changement de paradigme. En effet, la compréhension du système de reconnaissance immunologique de soi nécessite une conception du corps humain qui s’affranchisse d’une conception mécaniste, inopérante dans ce domaine. Il ne s’agit plus ici de considérer un mécanisme commun à tous les êtres humains, dont les éléments qui le composent seraient des « pièces » parfaitement échangeables puisque de même nature et de même fonction, mais au contraire de prendre en compte la singularité biologique individuelle. Ainsi, pour Anne-Marie Moulin : « la définition de l’individu devient un concept central de la biologie ; sa définition est formulée principalement (mais pas uniquement) en termes immunologiques : l’impossibilité de greffe entre individus, même appartenant à la même espèce, l’illustre ». Des termes qui étaient autrefois réservés à la psychologie et à la philosophie – le soi, l’identité, l’individu – deviennent centraux dans ce « style immunologique », qui, pour s’imposer, a nécessité de « remettre en cause l’identité des organismes, briser l’étendue cartésienne » (Moulin, 1991).

Le déclassement du cœur

Parallèlement à la révolution immunologique, il convient de souligner qu’à l’intérieur même du cadre mécaniste, des ajustements ont dû être opérés. Nous faisons en particulier référence à l’émergence du concept de coma dépassé, décrit pour la première fois, en 1959, par les Français Pierre Mollaret et Maurice Goulon, qui aboutira à celui de mort encéphalique. Entérinée par la circulaire Jeanneney de 1968 – trois jours avant la première transplantation cardiaque française, entreprise par Christian Cabrol2 – la mort encéphalique ôte au cœur, et plus largement au système cardio-respiratoire, le privilège de définir la vie. La voie est alors ouverte pour prélever des « donneurs » à cœur battant placés sous respirateur artificiel, offrant des greffons de bien meilleure qualité (les greffons provenant de donneurs décédés de mort « classique » se dégradant beaucoup plus rapidement). Alors déjà privé de son rôle de « siège des émotions », le cœur connaît là son deuxième déclassement, le rapprochant un peu plus de n’importe quel autre organe, au profit du cerveau qui se voit conférer une place toute particulière.

Le prix de la greffe

Si l’image du corps-machine fut et demeure une représentation favorable au développement de la pratique transplantatoire, ce n’est donc qu’au prix de son ajustement et même de son dépassement qu’ont pu être réunies les conditions d’une pratique effective, quotidienne et normalisée. Pourtant, des réactions spontanées citées en introduction aux propos recueillis plus systématiquement sur le terrain, en passant par les œuvres médiatiques, fictionnelles ou artistiques évoquant la transplantation d’organes, tout concourt à aboutir à ce simple constat : le cœur a beau être présenté comme une simple « pompe », il se joue dans la transplantation d’organes entre êtres humains autre chose que le changement de propriété d’un bien strictement matériel.

Schématiquement, deux problèmes sont ainsi soulevés par la transplantation d’organes. Le premier interroge le statut de débiteur dans lequel la transplantation placerait la personne transplantée. Si la théorie du don de Marcel Mauss (Mauss, 1925) nous apprend que « rendre » est l’une des trois obligations de l’échange, alors que rendre, et comment rendre, dans le cas d’un don post-mortem ? Le second concerne la question de l’identité, et peut lui-même être décomposé : il s’agit, d’une part, d’interroger l’intégrité du soi (suis-je toujours le même après qu’on m’a remplacé un organe ?) et, d’autre part, de questionner l’intrusion en soi (suis-je toujours le même avec l’organe d’un autre).

Le corps-machine comme stratégie discursive

La greffe et ses troubles

La figure du « donneur » apparaît donc doublement dangereuse : dangereuse pour l’identité du « receveur », dangereuse pour la culpabilité qui procéderait d’une dette insoluble. Comme le note Le Breton (2008), l’analogie avec les analyses originales de Marcel Mauss sur le danger du don chez les Maoris s’avère troublante : le don ne se résume pas à l’objet matériel – le taonga – mais porte en lui l’esprit de l’objet – le hau – qui, lorsque le contre-don s’avère impossible, poursuit son détenteur. Dans le champ socioanthropologique, et dans le sillage de Mauss, Renée Fox et Judith Swazey (1992) ont forgé le concept de tyranny of the gift pour rendre compte de cet impossible contre-don, de cette inextricable situation, que Le Breton a pour sa part requalifiée en tyrannie de la dette. Quels que soient les termes utilisés, l’idée est donc bien celle-ci : le don d’organes représente un « don de vie », sorte de don « ultime » dans la culture judéo-chrétienne, qui jamais ne trouvera réponse satisfaisante, propre à soulager un receveur ainsi empoisonné.

Sur le plan plus psychologique d’une identité menacée par l’intrusion, le « syndrome Frankenstein » révèle un vécu pathologique de la greffe d’organes (Beidel, 1987 ; Sharp 1995, 2009), et l’image du corps et le repérage des éléments corporels semblent pouvoir être perturbés par la transplantation, qu’elle soit hépatique, cardiaque ou rénale (Gueniche, 2001 ; Vaysse, 1992 ; Crombez & Lefebvre, 1973).

Endiguer le danger

Pour contenir ces dangers, il s’agit en premier lieu, pour l’univers médical, de sélectionner les « candidats à la greffe » en évaluant leur appréhension de la transplantation. Une cardiologue nous explique ainsi que faire preuve d’une trop grande anxiété, manifester trop d’interrogations à l’égard d’un potentiel « donneur », se questionner d’une manière qui apparaîtrait comme trop ostentatoire ou insistante sur le principe même du « don » post-mortem et sur la nécessaire mort d’autrui pour faire des organes des ressources disponibles, sont autant d’attitudes qui interpellent l’équipe médicale qui peut juger un patient (dont la vie n’est pas en danger à court terme) pas encore prêt à être inscrit sur la liste d’attente pour un greffon.

Auprès d’un tel patient, comme auprès de patients qui, une fois transplantés, manifesteraient des signes trahissant le trouble qui se serait emparé d’eux, peut alors se déployer une stratégie visant à contrôler la signification même de l’organe greffé. Il ne s’agit alors plus seulement de dire que le cœur est une pompe, mais d’insister sur le fait qu’il n’est que cela. La seconde fonction du mécanisme se situe précisément ici : opérer un réductionnisme censé évacuer la dimension symbolique de l’organe, afin de repousser l’encombrante image du « donneur » et, partant, d’annihiler ou au moins d’endiguer les troubles identitaires engendrés par la greffe. Cet usage conscient, voire stratégique, du mécanisme visant la dépersonnalisation de l’organe greffé (Godbout, 2000 ; Sharp, 2009) montre que le caractère d’évidence qui a cours au sein d’un cadre épistémique donné et d’autant plus mis à mal que l’événement qui vient l’ébranler est d’une importance tout à fait extraordinaire, vitale, pour le sujet concerné. Tout se passe alors comme si, pour réintégrer dans ce cadre le sujet qui s’en est éloigné – ou qui, peut-être, n’y est jamais entré – il fallait lui livrer une version radicale de celui-ci.

Une note de terrain illustre de manière particulièrement efficace la stratégie consistant à priver le cœur de sa dimension symbolique et le caractère tout à fait conscient des enjeux de celle-ci pour le corps médical : alors que nous interrogions une cadre de santé sur la présence de dessins rouges épinglés sur un mur de son bureau, celle-ci expliqua qu’il s’agissait de cœurs dessinés par les enfants d’un patient, et que, se les voyant offrir, elle s’était sentie obligée de les conserver. Mais elle ajouta aussitôt, gênée et comme prise à défaut, « éviter, d’habitude, ce genre de confusion ». Cette « confusion », c’est-à-dire l’entrechoc d’un cœur qui, en un tel lieu, en une telle situation, est double, à la fois cœur-symbole et cœur-pompe, révèle combien, pour le discours biomédical, il est précisément difficile de penser les deux à la fois.

Conclusion

On pourrait légitimement s’interroger sur l’efficacité du recours au mécanisme comme stratégie de dépersonnalisation de l’organe greffé et de contrôle des troubles inhérents à la transplantation. S’il ne nous appartient pas d’évaluer d’un point de vue clinique ou psychologique la « condition » des personnes rencontrées sur le terrain et les effets d’une telle stratégie, il nous est possible de confronter cette dernière à la littérature et à nos propres analyses. Trois points nous semblent alors devoir être mentionnés. Le premier consiste à souligner, avec Jacques Godbout (2000), qu’une dette peut être positive, c’est-à-dire n’être « pas vécue comme dette (à rembourser), mais comme reconnaissance ». Par exemple, pour certaines personnes transplantées, des pratiques de célébration de l’anniversaire de la greffe sont des moments solennels ou festifs, durant lesquels une pensée particulière est dirigée vers le « donneur », mais où ni culpabilité ni inextinguible remords ne semblent obscurcir le vécu. Le second point remet plus radicalement en cause l’idée même de dette : Christian et Olga Baudelot (2008) écrivent en effet que, selon leur vécu, le « don » de rein du mari à sa femme a été perçu comme une mutualisation. En ce cas, c’est à l’échelle du couple, et non de deux individus, qu’il convient de comprendre la situation. Or, il n’est pas interdit de penser la transposition d’une telle catégorie d’analyse aux greffes post-mortem, en changeant à nouveau d’échelle : le « don » d’organes peut être perçu comme don à la collectivité, et non pas à un individu particulier (Herpin & Paterson, 2000).

Cette hypothèse ouvre la voie à notre troisième et dernier point. Nous l’avons vu, il existe un usage conscient et stratégique d’un discours mécaniste visant à faire adhérer les personnes transplantées au mécanisme entendu cette fois comme cadre de significations ; usage qui vise, in fine, à dépersonnaliser l’organe greffé et contrôler l’image d’un donneur jugée dangereuse. Mais une telle attitude repose sur un préjugé implicite fort : la conception individuelle du corps serait unique, et hégémonique. Ce préjugé était le nôtre au début de l’enquête (bien sûr, il ne se présentait pas comme tel) : il s’agissait de prendre la mesure des écarts au cadre épistémique de la transplantation d’organes et plus particulièrement au mécanisme, étant entendu que les connaissances et représentations corporelles sont, au sein même de notre société, variées (Durif-Bruckert, 2008). La réalité est apparue à la fois plus complexe et plus fluide : selon les lieux, selon les situations, selon les activités dans lesquelles l’individu est engagé, sont mobilisées des conceptions du corps – et du cœur – qui, mises à plat, pourraient paraître incompatibles. Et pourtant, le cœur peut être à la fois pompe, et plus que cela.