La violence au travail est un problème sérieux et présent dans la plupart des organisations et ce, dans tous les secteurs de l’activité économique. Cette réalité se reflète dans nombre d’enquêtes gouvernementales et d’études scientifiques probantes. Deuxième cause de mortalité sur les lieux de travail aux États-Unis en 1995, le nombre d’homicides est évalué, pendant cette même période, à plus d’un millier de personnes chaque année. Au nombre des victimes, les hommes seraient trois fois plus touchés que les femmes (Toscano et Windau, 1996). Loin d’être en voie de disparition, l’incidence de ce problème connaîtrait une nette augmentation (National institute for Safety and Health, 1996).

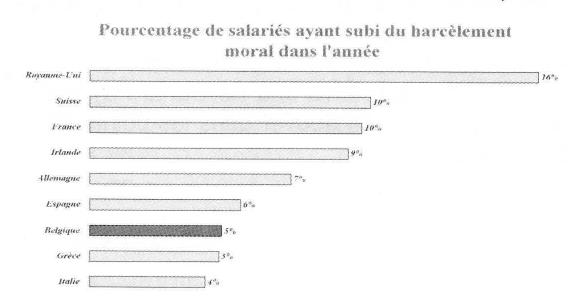

En Europe, la deuxième enquête de I’European Foundation for the lmrovement of Living and Working Conditions (Chappell et Di Martino, 2000), basée sur un échantillon de plus de 15 000 travailleurs, rapporte que 4 % des travailleurs européens affirment avoir été victime de violence physique au travail, 2 % de harcèlement sexuel et 8 % d’intimidation ou bullying. Une enquête menée par la British Health and Safety Executive rapporte que 30 % des travailleurs œuvrant dans le secteur du commerce affirmaient être victime d’abus et de violence verbale plusieurs fois par semaine dans le cadre de leur travail (Fiet, 1994). Un autre rapport d’enquête, provenant d’un syndicat italien représentant les travailleurs d’entreprises en entretien ménager (450 000 membres, dont 80 % sont des femmes) souligne l’omniprésence de cas de harcèlement sexuel impliquant des menaces, des plaintes ou des demandes de remplacement si le travailleur ne se plie pas aux avances faites par le client (FIET, 1994).

La figure 1 illustre la prévalence de la violence au travail dans divers pays de la communauté économique européenne.

Ce court texte fait le pari de proposer des réponses (souvent testées) aux ambiguïtés qui affligent la documentation, la recherche et la praxis en gestion de la violence au travail tels les acteurs impliqués dans la violence au travail, la nature (définition) de la violence au travail, les sources de la violence au travail, le bilan provisoire de notre savoir en ce domaine.

Les acteurs impliqués dans des violences en milieu de travail

Le milieu du travail est le théâtre de nombreuses expressions ou incarnations de la violence. Pour y voir clair, une première différenciation, de Merchant et Lundel (2001), prend appui sur l’identité du présumé agresseur qui commet le geste et sur la nature de sa relation avec la victime ; ce qui donne lieu à une classification de quatre catégories de violences liées au travail : la violence criminelle, la violence occupationnelle, la violence domestique, la violence au travail proprement dite.

La violence criminelle, est l’acte d’une personne extérieure à l’organisation commettant un crime et assaillant du même coup un employé. La victime connaît peu ou aucunement son agresseur. Le braquage d’une banque, d’un restaurant ou d’un taxi, un attentat terroriste en sont des exemples représentatifs. La majorité des décès découlant de violence en milieu de travail proviennent de ce premier type d’agression (Leblanc et Barling, 2005).

La violence occupationnelle regroupe les conduites violentes perpétrées par un client ou un bénéficiaire de l’organisation envers un ou des membres alors que ceux-ci remplissent leurs fonctions. Les chauffeurs d’autobus, les policiers, les infirmières, sont des exemples de professions à risque pour cette deuxième catégorie de violence (Merchant et Lundel, 2001). Contrairement à la violence criminelle, l’agresseur s’en prend à un représentant de l’organisation. L’agresseur ne cherche pas à s’enrichir. Il désire se venger, passer un message, être entendu ou être desservi autrement.

La violence domestique correspond à une agression commise par une personne entretenant ou ayant entretenu par le passé une relation personnelle avec un membre de l’organisation. L’agresseur ne travaille habituellement pas pour la même organisation. Le geste posé est en fait relié à la relation entretenue avec la victime à l’extérieur de l’organisation. Il s’agit généralement de relations conjugales. L’image de cette catégorie de violence la plus véhiculée demeure celle de l’ex-conjoint se présentant sur le lieu de travail de son ex-femme pour l’agresser.

La violence au travail se réfère au geste d’un membre ou d’un ex-membre qui agresse un autre membre. Le motif de l’agression découlerait principalement de disputes interpersonnelles survenues dans le cadre du travail (Merchant et Lundel, 2001). Elles prennent généralement place au sein de l’organisation mais peuvent également se produire à l’extérieur. Le terme au travail ne veut donc pas limiter les attaques à celles se produisant entre les quatre murs de l’organisation. Dans cette perspective, une bataille entre deux collègues dans un bar pour des motifs reliés au travail constitue de la violence au travail.

C’est de ce dernier type de violence dont il sera question dans ce texte. C’est cette dernière catégorie de violence qui a reçu le plus d’attention de la part des chercheurs (Leblanc et Barling, 2005).

La violence au travail : définition

Aucune définition de la violence au travail ne fait présentement consensus dans ce domaine de recherche. À l’inverse, on constate plutôt une confusion terminologique persistante entre les concepts de violence, de harcèlement et d’abus de pouvoir (Keashly et Harvey, 2005 ; Neuman et Baron, 2005). Une recherche approfondie des définitions de ce terme commun à plus de sept disciplines et sciences sociales nous a conduit à proposer cette définition :

La violence au travail est une conduite d’un membre ou d’un ex-membre d’une organisation contrevenant aux normes en vigueur dans cette organisation visant à causer un tort ou à contraindre un autre membre (Courcy, Savoie et Brunet, 2004).

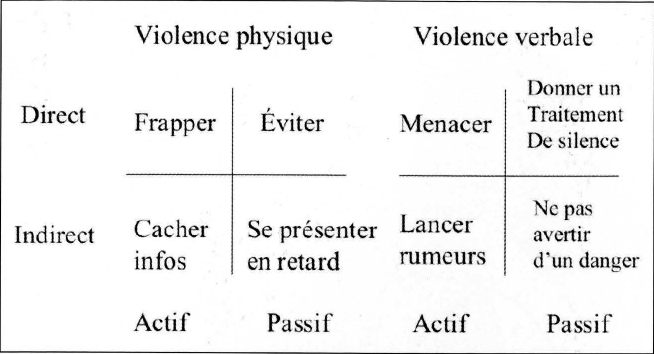

Les implications de cette définition invitent à y apporter quelques explications. D’abord, que la violence soit une conduite indique clairement que le diagnostic de présence de violence au travail ne peut s’appuyer que sur des gestes concrets. Ainsi, les attitudes, les pensées ou les préjugés, s’ils ne se traduisent pas par des conduites observables, ne peuvent constituer de la violence au travail. Même si la violence est constituée d’actes, une nuance importante doit être apportée. La taxonomie de Buss (1961) permet de catégoriser la plupart des conduites violentes. Certains gestes sont clairement posés en présence de la victime (violence directe). D’autres gestes sont plus subtils et peuvent se faire à l’insu de la victime (violence indirecte). De plus, alors que la plupart des actes de violence reposent sur l’émission de conduites observables (violence active), certains gestes peuvent aussi provenir de l’omission d’une conduite attendue comportant des conséquences graves (violence passive). Ces distinctions regroupées forment huit manifestations possibles de la violence présentées à la figure 2.

Est membre d’une organisation, toute personne qui y effectue un travail pour lequel elle reçoit un salaire ou en tire sa principale source de rémunération, peu importe le statut occupé ou le contrat de travail établi entre les parties. Dans le cas de l’ex-membre, on considérera une action violente de cette personne comme étant de la violence au travail si les motifs de l’acte sont liés aux événements survenus dans le milieu de travail alors qu’elle était encore en emploi.

Les gestes posés pour être considérés comme violents doivent contrevenir aux normes en vigueur dans cette organisation. Cette proposition implique qu’un même geste peut être considéré comme violent dans un milieu de travail et anodin dans un autre. La culture du milieu de travail, c’est-à-dire les croyances, valeurs et normes déterminent ce qui est admissible et ce qui ne l’est pas. Un blasphème sera ainsi toléré dans une entreprise et perçu comme inacceptable dans une autre. À cette structure organisationnelle normative s’ajoutent également les normes professionnelles déontologiques et éthiques qui contribuent à définir l’acceptable de ce qui ne l’est pas. Et finalement, la société constitue le référent ultime en matière de violence. Si cette société considère comme violent par exemple l’acte de tenter un attouchement sexuel, une organisation permissive à cet égard ne devrait pas invoquer sa culture interne pour justifier son inaction face à de tels gestes ou nier la violence du geste.

Aux prescriptions de l’encadrement normatif s’ajoute la notion d’acte « raisonnable » qui se définit en fonction de deux principaux éléments : les conséquences du geste étaient-elles prévisibles pour l’agresseur ? ; et ce type de geste est-il normalement respectueux des personnes ? Dans le cas où la réponse serait positive pour la première question et négative pour la seconde, le geste comporte un caractère déraisonnable et peut, s’il rencontre les autres conditions édictées, être présumé comme étant violent.

De plus, pour être identifié comme violent, le geste doit viser à causer un tort ou à contraindre un autre membre. Cette dernière proposition souligne l’importance de l’intentionnalité du geste bien qu’elle soit souvent difficile à identifier ou à cerner. On ne dégage toutefois pas de toute responsabilité la personne qui ne serait pas consciente de l’impact de ses gestes. Sous prétexte de ne pas avoir l’intention de blesser, plusieurs pourraient aussi prétendre ne pas avoir posé de geste de violence. Toutefois, dans ce cas précis, la notion d’acte raisonnable devrait appuyer l’analyse de la conduite de la personne.

L’atteinte ou la contrainte exercée sur la victime se manifestent selon quatre modalités (Damant, Dompierre, et Jauvin, 1997) : la violence psychologique réfère à des comportements pouvant causer un tort aux plans cognitif ou émotif alors que la personne est atteinte dans sa confiance en soi et son estime personnelle (Keashly, 1998). Les mots sont la voie habituellement privilégiée pour ce faire. La violence physique est constituée de comportements pouvant causer un tort au corps (blessures ou dommages corporels) ou à la propriété de la personne (objets appartenant ou liés au travail de la victime). La violence sexuelle réfère aux comportements à connotation sexuelle pouvant causer un tort à la dignité ou à l’intégrité physique et/ou psychologique de la personne. Elle inclut bien sûr les gestes associés au harcèlement sexuel comme les tentatives d’attouchement mais comprend aussi toute discrimination liée au sexe tels les blagues sexistes, le traitement différent selon le sexe ou encore les commentaires liés à l’orientation sexuelle ou à la grossesse. La violence financière touche aux avoirs financiers de la victime et/ou à ses revenus et dépenses en vue d’engendrer une perte financière pour la victime. On peut par exemple ne pas verser tout le salaire mérité ou encore retarder le remboursement de frais engendrés par le travail.

Ces catégories d’atteinte amènent à percevoir sous un autre angle les manifestations de violence. En ce sens, il est important de concevoir que ces catégories ne soient pas mutuellement exclusives. Un même geste peut ainsi avoir des répercussions sur plus d’une de ces cibles à la fois. Pensons par exemple aux attaques physiques sur une personne qui atteignent à la fois le corps et la confiance en soi.

Racines de la violence au travail

L’approche clinique qui consiste à guérir les maux de la victime de violence, bien qu’indispensable, ne suffit pas car elle ne s’en prend qu’aux conséquences. L’approche de la psychologie du travail s’attache à la recherche des causes et à leur neutralisation afin de corriger une situation organisationnelle malsaine ou, mieux encore, de prévenir l’apparition de telles situations. Bien que relativement peu de travaux de recherche visant à identifier les causes opérantes de la violence au travail aient été menés, les résultats recueillis jusqu’à présent appuient davantage certaines pistes explicatives que d’autres.

La première piste à être explorée fut celle de dresser le portrait type de l’agresseur. Découlant de l’examen des homicides perpétrés en milieu de travail, on y retrouve plusieurs éléments tels l’âge (les plus jeunes seraient plus violents) ou le sexe (les hommes préféreraient la violence physique alors que les femmes adopteraient des conduites de violence psychologiques), les loisirs à risque (par exemple, aimer la chasse ou collectionner les armes à feu) ou l’historique de ces personnes (par exemple, avoir eu une enfance difficile avec nombreux rejets des pairs ou de personnes du sexe opposé). La généralisation excessive qu’a entraîné le passage de ces portraits type à celui de « personnes à risque d’agresser » n’a pas permis toutefois de déceler à coup sûr ces « bombes à retardement » des autres individus ayant des caractéristiques ou un parcours similaires et n’ayant jamais agressé ou attenté à la vie d’autrui. Sauf pour les journalistes en mal de sensationnalisme ou les « profilers » professionnels, cette piste est aujourd’hui abandonnée.

Les travaux subséquents ont porté sur l’identification de facteurs individuels de risque. À l’aide de devis de recherche quantitatif, les chercheurs ont mesuré la force des liens unissant la présence de caractéristiques personnelles relativement stables (personnalité, attitudes, croyances) et l’émission avouée de conduites violentes. La plupart des résultats rapportent des liens ténus mais significatifs entre l’attitude favorable à la vengeance de même qu’un style d’attribution hostile, et la fréquence des conduites violentes. Une seule étude, celle de Douglas et Martinko (2001), a obtenu des résultats plus probants en regroupant plusieurs caractéristiques individuelles dont la prédisposition à la colère, le style d’attribution hostile, l’affect négatif (NA), l’attitude favorable à la revanche, le manque de contrôle de soi et l’exposition préalable à une culture corporative violente. Cette combinaison de caractéristiques personnelles a permis d’expliquer de façon importante l’adoption de conduites violentes (62 % de variance expliquée). Par ailleurs, un résultat fort prometteur provient de la personnalité, plus spécifiquement de l’amabilité qui prédit jusqu’à 25 % de la variance des comportements antisociaux auto-déclarés : moins une personne se décrit comme étant aimable, plus elle avoue avoir adopté des comportements déviants, concept se composant entre autres de conduites violentes (Lebrock, 2004 ; Plunier et al., 2004). Des résultats plus probants sont généralement obtenus en considérant les réactions émotives telles la frustration et la colère. Dans plusieurs études, il apparaît que la frustration et la colère sont fortement liées à l’adoption de conduites violentes. Ces réactions proviennent généralement de conditions ou de situations environnementales liées à l’organisation dans laquelle les personnes travaillent.

Déterminants organisationnels

Fidèles à l’équation de Lewin (C=PxE) selon laquelle le Comportement est fonction de la Personnalité et de l’Environnement (Lewin, 1951), plusieurs auteurs se sont mis à scruter l’environnement de travail. Des organisations, de par leur structure et leur modus operandi, peuvent-elles en effet amener certains de leurs membres à agresser un confrère, un subalterne, un supérieur hiérarchique ou un employeur ? Ces facteurs peuvent-ils expliquer pourquoi une personne habituellement pacifique en vient à s’en prendre à un autre membre de l’organisation ? Cette perspective de questionnement met donc l’emphase sur les causes organisationnelles de la violence, appelées facteurs de risque.

Organisation du travail

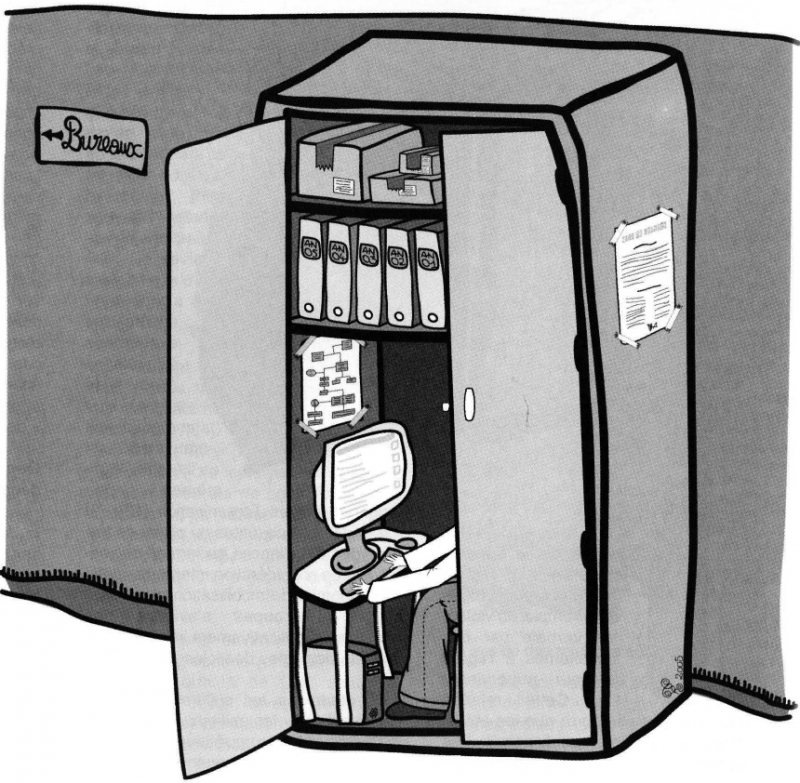

Récemment plusieurs études ont relié des caractéristiques de l’organisation du travail à la fréquence des comportements d’agression (Baron et Neuman, 1996 ; Leyman, 1996 ; Vézina et al., sous presse). Les résultats de ces travaux révèlent que le manque d’autonomie dans l’organisation et l’exécution du travail, l’organisation hiérarchique trop stricte du travail, de fréquents changements organisationnels, les conflits de rôle, les emplois monotones, l’insécurité d’emploi, la sous-utilisation des capacités des travailleurs ainsi que la précarité des emplois offerts représentent des facteurs de risques. Vézina et ses collaborateurs (Vézina, 2000) précisent de plus que les risques de violence physique et d’intimidation seraient de 30 à 80 % plus élevés pour les personnes dont le rythme de travail dépend du travail fait par leurs collègues, qui doivent réaliser des tâches complexes ou qui manquent de temps pour réaliser leur travail (Vézina et al., sous presse). Les mêmes risques seraient à prévoir pour les employés ne pouvant prendre leurs pauses quand ils le désirent ou qui ne contrôlent pas la cadence ou la vitesse de travail (Vézina, 2000). Ces facteurs de risque ont tendance à avoir plus d’impact dans le secteur public ou dans une grande organisation (Vézina et al., sous presse).

Les conditions environnementales de travail inappropriées (chaleur, humidité, éclairage, qualité de l’air, salubrité, espace de travail, niveau de bruit et achalandage) constitueraient aussi des irritants susceptibles de déclencher des agressions (Anderson, Anderson et Deuser, 1996 ; Cohn et Rotton, 1997 ; Courcy et Savoie, 2004).

L’organisation du travail et l’environnement physique de travail représentent donc des facteurs de risque majeur pour les membres, susceptibles de causer de nombreuses insatisfactions et frustrations ainsi qu’augmenter le niveau de stress, résultant possiblement en manifestations d’agression entre travailleurs.

Laurence Chassard

La qualité des relations au travail

La qualité des relations établies dans les milieux de travail et la façon dont les personnes traitent leurs collaborateurs au quotidien s’avèrent de puissants prédicteurs de la violence au travail (Courcy, Savoie et Brunet, 2003). Les travailleurs réagissent rapidement et parfois agressivement à un mauvais traitement, à un manque de considération ou à une gestion inadéquate des différends (Bies et Tripp, 1996 ; Skarlicki et Folger, 1997). C’est le principe de réciprocité connue autrefois sous l’appellation « loi du talion ». Quelques études ont permis d’établir des liens clairs entre les relations que les membres entretiennent au travail et la fréquence des agressions observées dans ces milieux.

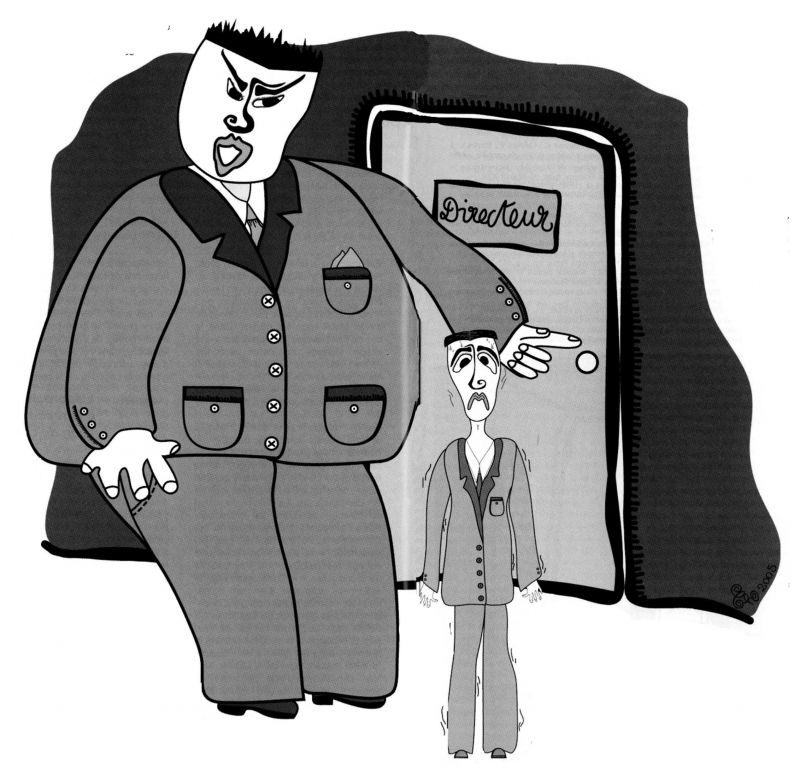

D’une part, la qualité perçue de la supervision s’avère un facteur significatif pour expliquer l’emploi de violence verbale par des subalternes à l’égard de leur superviseur (Hagedoorn et al., 1999). Cette relation serait d’autant plus forte que les subalternes ne font pas confiance à leur superviseur et jugent que leur relation avec celui-ci est peu efficace (Courcy et Savoie, 2004). D’ailleurs, l’impartialité et l’utilisation souple du statut par le supérieur immédiat, telles que perçues par les subordonnés, sont négativement liées à l’émission de comportements d’atteinte à l’intégrité psychologique ou de malveillance de la part de ces derniers (Lebrock, 2004).

La seule présence de conflits dans les unités de travail est associée par ailleurs à la fréquence d’agressions entre travailleurs (Chen et Spector, 1992). Qui plus est, comme le mentionne Thomas (1992), si les conflits sont mal gérés, ils peuvent dégénérer rapidement et se transformer en guerre ouverte entre les belligérants. À cet égard, le style de gestion de conflits adopté par le superviseur serait un prédicteur important des agressions de subalterne à leur égard. En effet, les superviseurs évitant les conflits ou préférant s’accommoder à la position de leurs subalternes avec qui ils sont en conflits susciteraient davantage d’agressions chez leurs subordonnés (Aquino, 2000).

Le climat de travail, la culture et la justice organisationnelle

Selon des études réalisées sur le climat de travail, la fréquence des agressions serait fortement liée à la perception qu’ont les travailleurs de la façon dont ils sont traités et gérés (Courcy, Savoie et Brunet, 2003). Les réactions agressives des employés seraient encore plus exacerbées si la relation avec le supérieur immédiat est mauvaise et qu’ils sont eux-mêmes peu engagés envers l’organisation (Courcy et Savoie, 2004). Au cœur des composantes du climat de travail, des défaillances en termes de respect et de considération interpersonnels, d’autonomie, de mobilisation et de relations intergroupes s’avèrent des variables significativement liées à la fréquence des actes de violence (Courcy, Savoie et Brunet, 2003 ; Courcy et Savoie, 2004).

Une étude sur les cultures groupales indique que les milieux caractérisés par une vive compétition entre les membres et de nombreux conflits interpersonnels sont liés à une plus grande fréquence des conduites violentes. À l’inverse, une culture où la coopération entre les membres est valorisée s’associe avec une plus faible fréquence des comportements de violence au travail (Dion et al., 2000). La banalisation de la violence, élément omniprésent dans la culture de certaines organisations, constitue également un prédicteur important et souvent oublié des conduites violentes. Cette tolérance, si elle devient un élément culturel, peut constituer un puissant prédicteur de la violence (Robinson et O’Leary-Kelly, 1998), puisque l’adoption de telles conduites engendrerait la multiplication des actes violents chez les autres travailleurs.

Les travaux portant sur le sentiment de justice organisationnelle indiquent clairement que des travailleurs rapportent davantage d’agressions dans leur milieu lorsqu’ils perçoivent que la prise de décisions importantes les concernant est effectuée de façon arbitraire et sans les consulter et est appliquée sans égard ou justification satisfaisante, laissant présumer du favoritisme (Baron, Neuman et Geodes, 1999). Pour leur part, les iniquités salariales seraient également associées à l’émission de conduites violentes mais de façon moindre lorsque les travailleurs perçoivent les prises de décisions comme étant justes (Skarlicki et Folger, 1997).

En somme, nous retenons des études sur les facteurs de risque organisationnels l’importance de leur rôle dans la prédiction des conduites de violence. Au plan statistique, les conditions de l’environnement de travail semblent plus importantes que les caractéristiques personnelles. Une nuance importante s’impose toutefois. La mesure de ces conditions de travail repose dans la plupart de ces études sur la perception que les membres du personnel s’en faisaient. À titre d’exemple, le climat de travail, condition prédominante dans l’explication de la violence, repose sur la perception partagée des membres de la façon dont ils sont traités et gérés. Les gens réagissent ainsi davantage à leur perception, et en fait à la perception d’un écart entre leurs perceptions et leurs attentes, qu’à l’organisation « objective » de leurs conditions de travail.

Laurence Chassard

Que pouvons-nous tirer de cette décennie de recherche ?

En fait, ce parcours de l’étude des facteurs de risque de la violence au travail ramène invariablement à une équation fondamentale, celle de Lewin sur la prédiction des conduites individuelles au travail : C=f(PxE). Cette équation stipule que le comportement (C) sera fonction (f) à la fois de la personne (P) et de l’environnement (E) dans lequel elle évolue. Cette dernière assertion invite désormais les chercheurs à intégrer à la fois les facteurs de risque individuels et organisationnels dans leur étude de prédiction des comportements de violence au travail. Pour les praticiens, cette tangente les convie à considérer à la fois les conditions environnementales tels l’organisation du travail et le climat mais également les perceptions et les aspirations des individus impliqués dans les épisodes de violence. La clé réside donc dans une compréhension préalable de la dynamique des individus et de leur organisation avant de poser les balises d’une intervention structurée de prévention ou de correction des cas de violence au travail.