S’il existe une opinion assez bien partagée à propos de la fin de vie de la personne âgée, ce serait que cette période nous apparaît « plus naturelle » qu’aux autres âges de la vie. Non tellement qu’il soit si naturel qu’à partir d’un âge avancé, la mort vienne ponctuer irréversiblement ce parcours de vie ; mais surtout parce qu’à n’importe quel autre âge, nous ne pouvons que ressentir un sentiment de sanction « contre-nature ».

Mais l’expression de cette opinion générale témoigne aussi de la confusion entre nos représentations de « mort » et de « fin de vie » ; peut-être aussi de notre angoisse à nous représenter non plus potentiellement mais réellement mortel.

Or, le temps de la fin de vie fait partie de la vie. Cette étape de la vie a ses caractéristiques propres. Le développement des soins palliatifs nous permet de mieux connaître cette période, et, nous propose d’être plus fidèles à la réalité en abordant ces situations sous l’angle de l’accompagnement.

De quelle expérience s’agit-il quand on a l’occasion d’accompagner un sujet en fin de vie ? De quelle expérience de vie s’agit-il pour l’accompagnant comme pour l’accompagné ?

Et, l’âge du mourant, cet âge avancé induit-il des particularités à cet accompagnement ?

Des valeurs et du modèle des soins palliatifs

Historiquement, la finalité de la médecine et des soins est la guérison. Et quand la guérison n’est plus possible, le déni et/ou l’irrationnel viennent suppléer au manque de progrès observables des soins et éviter ainsi la confrontation avec l’idée de la mort du sujet.

Ce n’est que récemment, quelques décennies au plus, que certains soignants ont affirmé que la mort pouvait être une finalité acceptable pour des soins de qualité, et que le temps précédant cette issue restait intégralement inscrit dans la vie du sujet (« être vivant jusqu’au bout ») Ainsi, les soins palliatifs ont-ils affirmé toute leur spécificité autour de valeurs fortes et les soignants les ont mises en pratique dans les « unités de soins palliatifs » (USP). Les soins palliatifs naissent dans l’exigence éthique de procurer au patient une qualité de vie optimale. Concrètement, ceci se traduit par le souci permanent de soulager la douleur. Par le terme de douleur, il faut bien entendre douleur globale, c’est-à-dire prise en charge tant dans ces composantes biologiques, que psychologiques et sociales.

La douleur physique est apaisée par des moyens modernes et efficaces médicamenteux (« morphine » et tous les autres antalgiques) ou non qui apporteront un confort, base indispensable au maintien de la relation.

C’est dans cette exigence permanente à soulager la douleur que les soins palliatifs apparaissent dans leur aspect le plus technologique et le plus médicalisé. Mais il faut comprendre cette compétence davantage comme une base que comme un but. C’est seulement lorsque l’antalgie est contrôlée, que le patient est « confortable » comme on dit, que les soins prennent vraiment tout leur sens.

Emmanuel Hirsch rappelle que « la mort d’un homme n’est jamais réductible à de simples questions d’ordre pratique », qu’il existe donc pour les accompagnants une série d’exigences au-delà de l’antalgie et des soins de base (hygiène, alimentation…).

La dignité du patient ainsi que son besoin de relation restent les bases de son sentiment de sécurité. La sensation d’abandon ou de fuite peut être éprouvée, et du fait de la vulnérabilité (au moins physiologique) prendre un caractère plus traumatique encore. C’est notre « devoir d’humanité » d’être présent, « d’être là » comme le signifie l’expression traditionnelle de « tenir la main », qui plus que la contiguïté physique des sujets signe notre communauté de destin humain.

La présence et la disponibilité des soignants comme de l’entourage sont les bases de la prise en charge de la détresse psychologique et de l’émergence d’une « parole vraie ».

Une réelle pluridisciplinarité des intervenants permet un accompagnement très individualisé, centré sur les besoins propres du patient, et favorise les décisions collégiales. Des bénévoles formés renforcent l’équipe soignante.

L’USP est le modèle-type issu de l’application des concepts des soins palliatifs. Mais tous les soins palliatifs ne se prodiguent pas dans ces unités. En effet, l’USP a des caractéristiques exigeantes (faible nombre de patients, équipe pluridisciplinaire complète, espace famille, équipe de bénévoles, activité de formation et recherche…) qui ne peuvent être réunies partout.

Les lits d’USP sont donc destinés aux situations les plus difficiles, celles dont la prise en charge réclame des moyens humains ou techniques supérieurs à la dotation des autres unités.

Les situations palliatives les plus fréquentes peuvent généralement être tout à fait prises en charge dans une unité d’hospitalisation ou d’hébergement, à condition que les intervenants soient formés, motivés et disposent d’un minimum de moyens.

La prise en charge à domicile ne pose souvent pas plus de problèmes, avec la condition supplémentaire que la famille ou les proches soient partie prenante de ce projet de soin.

En gériatrie, les soins palliatifs ont naturellement toute leur place, mais le recours aux USP pour les patients très âgés n’est pas le cas habituel. Ces soins ne réclament qu’exceptionnellement un changement de lieu pour le patient. Les équipes mobiles de soins palliatifs sont des alliés efficaces pour aider et renforcer, en institution comme au domicile, les accompagnants professionnels ou naturels les moins aguerris.

Des multiples temps de la fin de vie

La fin de vie est une période indéfinissable chronométriquement. Quand commence-t-elle ?

À côté de la réponse philosophique qui considérerait que l’homme naissant mortel, sa fin de vie débute alors dès sa conception, il nous faut mettre cette question en rapport avec notre vision de notre propre mort

L’enfant est réputé méconnaître le caractère irréversible de la mort dans ses premières années. Et, sorti de la période adolescente où ce thème exerce souvent une fascination parfois morbide, le jeune adulte est peu intéressé par le sujet, sauf expérience personnelle douloureuse.

Ce sont les crises de milieu de vie qui ancrent en nous ce questionnement, pour en faire une pensée plus ordinaire.

Notre avancée en âge, et les disparitions des plus proches sont les facteurs principaux de notre prise de conscience de notre condition de sujet potentiellement mais inéluctablement mortel.

Les problèmes de santé, et la « découverte » concrète que notre corps devient moins parfaitement fiable et disponible à satisfaire l’ensemble de nos besoins physiques, nous amènent à intégrer à notre « vision du monde » l’inquiétant pressentiment de notre fin de vie.

Mais ce sera une certitude quant à « l’épuisement de notre potentiel de vie » qui inaugurera la période de notre fin de vie. Cette certitude est héritée de la maladie, de l’accident, ou simplement de l’âge. C’est une réalité externe (la maladie) qui se double d’une réalité interne (« je sais que je vais mourir »). Dit plus concrètement, il arrive un moment de la vie où le sujet sait que son décès fait partie des prochaines étapes à venir, des rares événements importants qu’il lui reste à vivre.

Ou dit autrement, la fin de vie débute lorsque le sujet sait qu’il ne lui reste la possibilité de ne mener à bien plus que quelques projets. Qu’il n’a plus « toute la vie devant soi ».

Quand la maladie est présente, ce temps de fin de vie correspond tout à fait à « la phase palliative » de l’évolution de la pathologie. L’espoir de guérir n’est plus raisonnable, le temps « est compté », sans que la maladie n’ait nécessairement diminué l’autonomie de la personne.

Cette phase palliative est elle-même décomposable en périodes plus courtes.

Lorsque la maladie (où l’épuisement physiologique dû à l’âge) progresse, arrive alors la « phase terminale ».

Pour reprendre la manière précédente de s’exprimer, c’est à cette phase que le décès devient le prochain événement certain du sujet. Il n’est plus temps de mener à bien les projets envisagés. L’autonomie du sujet se restreint considérablement, mais son potentiel relationnel est généralement conservé.

Ce n’est qu’ensuite que commence la « phase agonique » qui mènera au décès. Désormais, la « frontière » entre vie et mort semble moins apparente. Et si ce n’est certainement pas la mort, de quelle sorte de vie s’agit-il ?

À ce stade, les capacités relationnelles du sujet sont généralement anéanties ou très amoindries.

Ce découpage chronologique de la fin de vie, peut-être un peu indécent, rappelle à ceux qui ne veulent pas l’entendre que les soins palliatifs sont autrement plus vastes que les soins terminaux. Ils n’ont pas pour objectif le décès du patient, ils s’inscrivent dans la vie du sujet, dans sa façon personnelle de construire les étapes de son existence. Construction-maturation qui réclame un compromis entre désirs et réalité, comme entre singularité et groupalité ; ce qui n’est vraiment pas un cas particulier dans le développement de l’individu.

Enfin, ces références chronologiques ne constituent pas de limites temporelles, leur durée se révèle a posteriori et est d’une extrême variabilité suivant les situations.

Pour le sujet âgé, plus affecté par le « poids des ans » que par une pathologie spécifique, la fin de vie peut de fait être très longue. Depuis longtemps parfois, le sujet a le sentiment que plus rien ne viendra désormais modifier le cours de son existence, hormis cette mort qu’il souhaite parce qu’il sait que « les bonnes années sont derrière lui » et que l’idée même de faire « des projets » devient une farce.

Le quotidien, réduit aux activités les plus inévitables, ressemble à une répétition, sans que l’on sache s’il s’agit de la répétition ennuyeuse de la journée de la veille, ou la répétition plus tragique de la mort qui viendra demain.

Cette triste fin de vie semble correspondre à certains de nos résidants hébergés en institution, dont la dépendance est avérée. Ou à nos très grands vieillards qui se résignent plus qu’ils n’apprécient d’être « encore là ».

Elle ne s’applique pas aussi bien à ces autres personnes d’un âge certain qui ont encore « tellement à faire », et ont psychiquement vieilli beaucoup moins vite que physiquement.

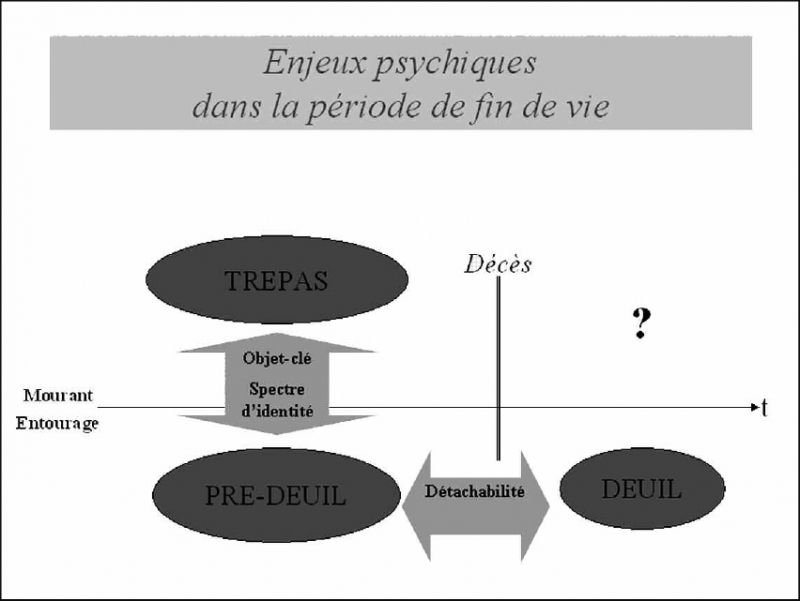

Des possibles enjeux psychiques de la période de fin de vie

La simple observation de la pénibilité et la cruauté des vécus des accompagnants suffit à nous confirmer leur extraordinaire vulnérabilité psychologique. L’accompagnement de fin de vie éprouvante.

Reste alors à s’interroger sur l’activité psychique propre à ce temps particulier de la vie.

Tant que le sujet est vivant, le deuil ne peut pas être d’actualité, et ce ne sont qu’excès de langage qui font autant parler du deuil dans cette période. Mais le concept de deuil est devenu une référence forte et bien connue, aussi est-il plus commode d’organiser notre pensée et notre langage autour de ce repère fiable. Le concept de pré-deuil qui serait plus conforme à la situation ne parvient pas à s’établir avec la richesse qu’il lui conviendrait. Il est généralement réduit à sa compréhension temporelle de période précédant le deuil, sans mention psychodynamique spécifique alors qu’il est évident que les mécanismes libidinaux du deuil ne s’appliquent pas ici.

Le deuil à venir doit-il être préparé, et l’accompagnement peut-il avoir cette fonction ?

Cette vision quasi-préventive de l’accompagnement se justifie théoriquement par la connaissance de la psychopathologie du deuil. En effet, nous savons que certains deuils s’écartent, plus ou moins durablement, de « la voie normale » et produisent des états pathologiques.

Freud a identifié l’origine de ces désordres dans un traitement inefficace des investissements sur l’objet, la nécessité de les retirer étant mise à mal par une fixité d’une partie de cette somme d’investissements. C’est de l’impossibilité à liquider suffisamment les investissements de type narcissique que s’ensuit l’évolution pathologique vers la mélancolie.

Benno Rosenberg, dans un autre contexte, a traité également des liens entre investissements de type narcissique et de type objectal, et de la difficulté du travail de mélancolie par excès d’investissement de type narcissique.

Il introduit la notion de détachabilité, correspondant à la possibilité qu’aurait le sujet de retirer ou non ses investissements sur l’objet en cas de nécessité. Pour lui, la cause de non-détachabilité ne peut être que l’investissement narcissique d’objet. La mise en route du travail de deuil passe par un travail préalable (travail de mélancolie) qui produit la liquidation de ces investissements narcissiques. Au décès d’un être proche et aimé, nous savons parfaitement qui nous perdons mais ne mesurons pas ce que nous perdons à travers lui. Nous méconnaissons les investissements attachés à lui.

Si nous le voulons bien, le temps de l’accompagnement n’est pas d’une durée si courte ; et est très favorable à la requalification des liens entre le mourant et le pré-endeuillé. Nous avons le temps de comprendre mieux ce qui nous rapproche, ou nous éloigne, quelles peuvent être nos ressemblances et nos différences. C’est un travail tout à la fois relationnel et introspectif. L’intensité émotionnelle éprouvée est la face observable du travail psychique s’opérant en nous.

Si nous ne nous y dérobons pas, au fil de l’accompagnement, nous nous rappelons le chemin parcouru ensemble, et nous préparons celui à venir sans sa présence.

C’est dans cette perspective que je crois que le pré-deuil est une étape de préparation ou d’accès au travail de deuil.

À contrario, la survenue brutale d’un décès n’offre pas ce temps d’accompagnement et est un réel facteur de risque pour le deuil pathologique. Dans ces situations, le sujet éprouve la séparation non plus sur le mode de la détachabilité, mais plutôt celui de l’arrachement, autrement plus traumatique.

Mais je peux m’écarter de cette vision préventive de l’accompagnement, et y reconnaître une étape maturative de la personnalité du sujet. Les personnes qui ont accompagné un proche dans le terme de son existence en retirent souvent une expérience de vie qui les a « fait grandir » psychologiquement, spirituellement aussi.

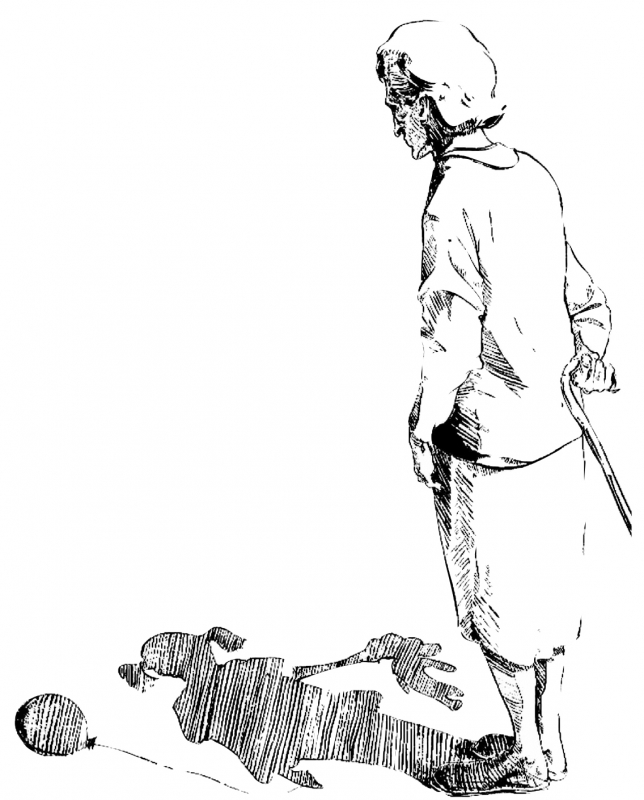

Cette autre conception de l’accompagnement est influencée par l’évolution même du sujet en fin de vie. La personnalité de certains connaît en peu de temps des changements importants et parvient parfois à une étape de développement inouïe. Les témoignages de Marie De Hennezel sont poignants, sur ce point.

Le psychanalyste Michel De M’uzan a proposé dès 1976 une notion originale sur les remaniements psychiques vécus par le sujet se sachant en fin de vie. Il nomme et décrit ainsi le travail du trépas, dont les caractéristiques essentielles sont « l’expansion libidinale et l’exaltation de l’appétence relationnelle ».

Mais intéressons-nous à ce que peut induire chez l’accompagnant le travail du trépas à l’œuvre chez le mourant.

Michel De M’uzan nous indique combien la relation d’accompagnement est intense, et comment accompagnant et accompagné se trouvent pris dans un spectre d’identité particulier où ce qui se joue chez l’un interagit nécessairement chez l’autre. Il nous décrit également et précisément la fonction d’objet-clé qui peut être assignée à l’accompagnant.

Ces divers éléments, et surtout la puissante économie inconsciente qui les relie, font comprendre qu’il est humainement impossible de ne pas se sentir concerné et bouleversé par la fin de vie d’un proche.

C’est justement cet état de bouleversement qui modifie notre équilibre psychologique (à tel point, que souvent l’accompagnant « ne sait plus où il en est », il « en devient fou »).

L’implication personnelle dans l’accompagnement place le sujet dans un état de crise qui « explose » littéralement sa structuration psychique. Son existence propre n’a plus de certitude et il assume pour partie les désirs et angoisses de la personne accompagnée. Ses limites psychoaffectives sont mises à rude épreuve, ses limites physiques également (le terme de « calvaire » est très généralement employé pour décrire leur vécu interne, mais contrebalancé par un éprouvé de richesse relationnelle et d’utilité sociale). À cette phase déstructurante succédera l’émergence d’un autre profil psychologique. L’accompagnant se décrira enrichi et changé par cette expérience, plus mûr également.

Étudiants de l’école Émile Cohl

Et nous constaterons que ce changement, cette maturation psychique provient de la confrontation avec le mourant aux prises avec son propre travail du trépas.

C’est un « effet collatéral » du travail du trépas que d’induire chez l’accompagnant une étape de maturation de la personnalité. Si, bien sûr, l’accompagnant a pris le risque personnel de ne pas abandonner, ne pas fuir.

Pré-deuil : voie d’accès au deuil ou étape de croissance personnelle ? Personnellement, je ne privilégie aucune de ces visions. Je les associe même dans une conception globalisée de l’accompagnement, temps de rencontre autant des fragilités que des richesses de l’autre et de soi.