Pourquoi l’individu souhaite faire valider son expérience ? Quelles sont les attentes d’une VAE vis-à-vis d’un plan de carrière ? Quels sont les dispositifs institutionnels en place ? Tant de questionnements gravitant autour du nom Validation des Acquis d’Expérience (VAE).

L’analyse de la question du développement de carrière occupe une place centrale dans le champ de la recherche sur l’orientation et la construction identitaire professionnelles. Aussi bien la psychologie de l’orientation, la sociologie des groupes professionnels, ou encore les sciences de gestion et de l’éducation tentent d’appréhender ce qui détermine le processus individuel de développement de carrière. Qu’est-ce qui explique le processus de développement de carrière des individus ? Quels sont les facteurs qui influencent le choix de carrière ? Comment se redéfinissent l’activité et la réorientation de la carrière des personnes qui décident de s’engager dans un nouveau parcours ?

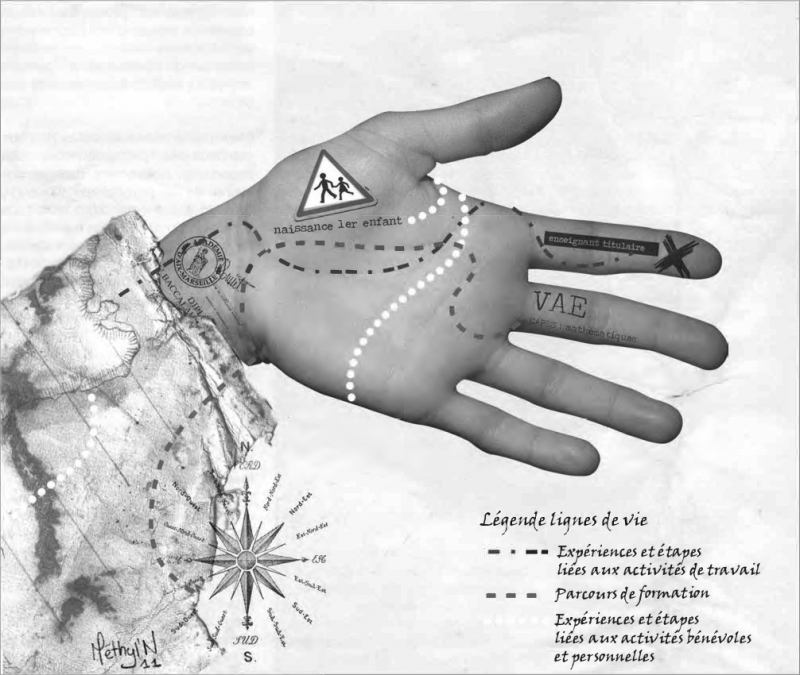

Avant de décrire le dispositif d’accompagnement dont il est question ici, nous reviendrons très brièvement sur les travaux théoriques et empiriques qui analysent les critères d’engagement qui s’appuient sur des déterminismes à la fois individuels, organisationnels, mais aussi contextuels. Seront ensuite abordées les méthodes de développement des compétences professionnelles que nous avons utilisées ainsi que les perspectives qu’offre l’accompagnement d’individus sur le chemin d’une nouvelle « route de la vie » (Gingras M. et al., 2006).

Sans vouloir faire l’historique de la validation des acquis de l’expérience, nous retiendrons le passage du « Nous » au « Je », un mouvement d’individualisation, de « centration ou décentration par rapport à l’individu ».

La légitimation au cœur de l’engagement dans la nouvelle carrière

Avant d’envisager l’exploration des processus qui soutiennent l’engagement de l’individu dans une nouvelle carrière professionnelle, il nous semble important de clarifier ce que nous entendons par « carrière ». Sans chercher à faire l’histoire de ce mot déjà relaté par de nombreux auteurs (Gingras M. et al., 2006), nous retiendrons ici que la « carrière » est à la fois singulière, contextuelle et en constante évolution. Définie comme une suite « de réponses », « d’alternatives », « de postes », ou encore de « parcours d’une personne au cours de son cycle de vie » (Dubar C. et Tripier P., 1998), la carrière est toujours liée à l’idée de l’engagement d’un individu dans une « histoire de travail [...] complexe, multidimensionnel[le] et en perpétuelle évolution » (Gingras et al., 2006). En même temps qu’elle se fonde sur la construction subjective d’un parcours, elle suppose un être capable de s’engager dans l’action incertaine et qui ne produit pas toujours les effets escomptés.

Ainsi, s’engager dans une nouvelle carrière implique une « préparation [et] une prise de décision ». Par conséquent, reconnaître avec Cochran (1994) que la carrière est indissociable de l’action, c’est également admettre que la prise de décision est une composante déterminante de la carrière. Or, la décision en tant qu’elle concerne celui qui la prend, n’est, en réalité, rien d’autre que l’engagement, désignant « l’acte par lequel l’individu se lie lui-même dans son être futur » (Ladrière, 1985). Une telle analogie nous permet alors de poser autrement la question de l’engagement dans une nouvelle trajectoire professionnelle. Afin de saisir plus finement les processus qui soutiennent le passage de « l’élan intérieur » à « l’effectivité d’une conduite », il convient corrélativement de nous interroger sur les conditions des prises de décisions et des conduites développées par les sujets pour surmonter les défis qu’ils rencontrent dans leur vie professionnelle. Mais qu’entend-on par « prise de décision » ?

Adeline Bidon (http://methylaine.blogspot.com/)

De nombreux champs de recherches en sciences humaines tels que la sociologie, les sciences de gestion, l’éducation, l’économie, la psychologie ou encore les sciences politiques tentent d’explorer les logiques qui sous-tendent l’acte décisionnel et proposent ainsi plusieurs théories différentes. En guise de résumé, l’approche que nous retenons ici est loin de se référer à « l’image uniforme d’une décision consciente et unifiée prise par un acteur unique à un moment précis » (Dortier, 2004). D’inspiration socio-cognitive, elle considère la décision comme un processus qui intègre un ensemble de stratégies fondées sur des représentations et des conduites sociales plutôt que sur des choix rationnels. Prendre des décisions, c’est donc conduire des actions stratégiques, selon des représentations individuelles, dans un contexte physique et social où les valeurs morales et éthiques sont affluentes. Il apparaît ainsi que s’engager dans une nouvelle voie, c’est « tracer une sorte de chemin dans le possible, s’astreindre à mettre en œuvre certains moyens, adopter, à l’égard des circonstances que l’on rencontrera, une stratégie à déterminer ». Autrement dit, il faut « oser » agir et réagir, car chaque action que l’acteur mène comporte « une indétermination et un risque ». L’engagement au sens d’« acte de décision » relèverait « d’un pouvoir de soi sur soi qui ne paraît lié à aucune détermination particulière, qui transcende toute limitation » (Ladrière, op. cit.). D’après THeureau (2005), l’engagement peut se définir comme un « principe d’équilibration des interactions de l’acteur avec sa situation à un instant donné découlant de son action passée ». Selon nous, la notion d’engagement renvoie à un mouvement de propulsion de soi. Dans cette épreuve que représente l’action professionnelle, s’engager dans une suite de postes ou de professions, c’est faire face à la part d’inédit que comporte la situation, c’est résoudre l’énigme du travail (Dejours, 1993), c’est « tracer une sorte de chemin dans le possible, s’astreindre à mettre en œuvre certains moyens, adopter à l’égard des circonstances que l’on rencontrera, une stratégie à déterminer » (Ladrière, op. cit.), bref, se mettre en jeu totalement tout en acceptant de compter avec l’incertitude. De ce point de vue, l’agir professionnel peut être défini comme un « faire ordonné » qui renvoie à un ensemble « d’activités interactives » orientées à la fois en fonction des intentions ou des valeurs du praticien, des exigences de la pratique et des contraintes relevant du contexte, en vue de poser des « actes jugés efficaces pour conduire un changement attendu » (Lenoir et al., 1999). Il faut donc renoncer à l’idée selon laquelle la construction de la carrière serait le résultat d’un ensemble « d’acte réfléchi, délibéré, voulu et exécuté » (Blin, 1997). En effet, il ne suffit pas de « savoir faire » ou « comment faire » pour agir, ni de « vouloir faire » pour oser s’engager, il faut également « pouvoir agir » non pas au sens d’être autorisé à faire, mais de s’autoriser soi-même à entreprendre une action visant la « cristallisation de l’identité professionnelle » (Gingras M. et al., 2006).

Une récente étude menée, dans une approche éducationniste, sur l’analyse de l’activité des dirigeants de la fonction publique territoriale (Durat L. et Mohib N., 2009) fait ainsi ressortir que les processus par lesquels l’individu s’autorise lui-même à s’engager dans l’agir renvoient à une quête de reconnaissance et de légitimation par les autres.

L’engagement dans l’agir professionnel suppose un sujet éminemment social et situé dans un environnement qui lui donne accès aux instruments de l’action, mais aussi aux « autres » qui font partie de son environnement organisationnel. D’une part, cet environnement social organise les modalités d’action qui sous-tendent l’activité professionnelle du sujet. C’est en quelque sorte ce « portefeuille méthodologique », organisé selon des règles, des procédures et des méthodes plus ou moins développées issues d’une rationalisation professionnelle de l’institution, qui sert d’appui et de guide à l’action.

D’autre part, l’individu est imprégné de son environnement social et accède ainsi aux représentations des autres personnes. Dans ce contexte socialement déterminé, l’observation des pratiques des résultats obtenus par d’autres à la suite de leurs actions offre aussi par un effet miroir, une réflexivité sur ses propres pratiques par comparaison avec les pratiques reconnues d’autres professionnels.

À cet égard, ces recherches ont fait émerger un fait intéressant : certains acteurs, imprégnés des comportements observés dans leur environnement social, se déterminent dans la palette des attitudes possibles particulièrement par rapport à une voire plusieurs personnes qu’ils ont vu agir dans des situations précises et qui représentent un modèle sur le plan de l’agir et sur le plan comportemental. Par conséquent, l’exercice d’une activité ne renvoie pas à un mouvement solitaire reposant sur les compétences individuelles, par exemple, mais plutôt sur la capacité à interagir avec un environnement à la fois social et technique déjà présent et en évolution constante. Il semble que ces conditions de l’environnement social sur lesquelles se fonde le pouvoir d’agir des acteurs pris individuellement ou collectivement s’inscrivent dans une quête de reconnaissance du sujet par les « autres » (personne ou groupe). Mais surtout, ce sont à travers ces interactions que l’individu recherche une forme de reconnaissance pour s’autoriser à entreprendre une action. En fonction des enjeux de la situation décisionnelle, l’individu fait appel à la médiation, parfois de ses collaborateurs, parfois de partenaires extérieurs, parfois encore d’une personne en particulier dans son entourage professionnel ou familial. Ces interactions peuvent aussi se succéder ou se superposer dans un même processus décisionnel. On le voit les occasions de réinterrogation sont fréquentes, obligeant à reconsidérer les arguments, les positions des uns et des autres et leurs fragiles équilibres.

C’est dans cette perspective interactionniste, largement développée dans le champ de la psychologie de l’orientation professionnelle, que nous allons maintenant exposer les premiers résultats d’un travail d’accompagnement et de conseil que nous avons mené auprès de bénéficiaires de bilans de compétences désireux de s’engager dans une nouvelle carrière. Avant d’expliciter quelques-unes des observations de notre analyse, nous proposons, au préalable, de revenir sur le contexte et la description de ce dispositif d’accompagnement.

Contexte et description du dispositif d’accompagnement

Depuis 2006, 66 personnes ont bénéficié d’un accompagnement individualisé auprès de notre cabinet de conseil dans le cadre d’un bilan de compétences. Le bilan de compétences permet à des travailleurs d’analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation. Cette prestation d’abord expérimentée au profit des demandeurs a été ensuite étendue à d’autres publics. Dès le milieu des années 80, l’ANPE (renommée aujourd’hui Pôle Emploi) développe des expérimentations d’aide à l’évaluation des compétences professionnelles des demandeurs d’emploi afin de favoriser le retour à l’emploi. Cette prestation est confiée à des prestataires extérieurs créés par l’administration du travail et de la formation professionnelle qui deviendront en 1989, les centres interinstitutionnels de Bilans de Compétences (CIBC). En 1991, l’accord des partenaires sociaux, puis la loi, intègrent le bilan de compétences dans le champ de la formation professionnelle continue, étendent cette prestation aux salariés dans le cadre du plan de formation de l’entreprise et du congé de bilan de compétences (CBC) et la rendent imputable sur la participation des entreprises sous certaines conditions. Aujourd’hui, les salariés y accèdent également par le DIF. En 2007, la loi de modernisation de la fonction publique permet l’accès au bilan de compétences à l’ensemble des agents publics, en 2009 le bilan de compétence apparaît lui dans l’éducation nationale. Ce dispositif peut être interprété comme un moyen d’articulation entre les trajectoires individuelles (souvent axées sur du développement personnel) et les impératifs de flexibilité des organisations.

Bien que la littérature sur le bilan de compétences professionnelles soit importante, notamment dans le domaine de la psychologie (Gaudron, Bernaud, Lemoine, 2001, 2007), de la gestion ou encore des sciences de l’éducation, ces études visent, dans la plupart des cas, la définition de modèles d’action et de bonnes pratiques selon une perspective de justification et de valorisation de la gestion des compétences dans les entreprises. D’une manière générale, il s’agit là essentiellement de prescriptions relatives à ce que les bénéficiaires de bilan de compétences « doivent faire ». En effet, peu de recherches s’attachent, jusqu’à présent, à décrire ce que les bénéficiaires de bilan « font » réellement. L’expression « bénéficiaire de bilan » regroupe ici l’ensemble des individus qui décident d’enclencher un travail personnel pour mieux appréhender leurs décisions quant à leurs futurs emplois ou nouvelles carrières. Autrement dit, comment s’organise l’activité d’un individu « bénéficiaire » ? Dans quelle mesure son activité peut-elle être génératrice de compétences ? Quelle est la part d’expérience, de formation ou encore d’histoire personnelle dans la conduite de son parcours, de ses actions ? Autant de questions qui ne peuvent trouver de réponse que dans l’analyse fine de ce qui relève du travail réel, qui se distingue du travail effectif ou encore du travail prescrit. C’est du moins la voie dans laquelle nous nous sommes engagés à travers une tentative d’interprétation des activités visées des bénéficiaires de bilan désireux de s’engager dans de nouvelles carrières.

D’un point de vue méthodologique, notre investigation repose sur une collecte de recueils de traces et de discours relevés auprès d’un ensemble de 80 bénéficiaires de bilan de compétences. Au total, pour l’ensemble du recueil discursif, 80 analyses de la demande de départ via des entretiens semi-directifs ont été recueillies par écrit de manière anonyme tandis que les investigations de l’étude ont porté également sur 80 interlocuteurs intégrés dans un dispositif d’entretien de suivi des bénéficiaires vis-à-vis de leur(s) projet(s). Enfin, le recueil de traces comprend des documents écrits anonymes de différentes natures (ex. analyses des demandes des bénéficiaires de bilan, notes, synthèses de bilan avec les pistes ciblées et envisagées vers la future carrière, etc.).

Interprété dans le cadre des théories interactionnistes, notre rôle s’est apparenté à :

- un accompagnement personnalisé sur 6 mois à un an,

- un renforcement de la confiance en soi des individus par une meilleure connaissance de soi, pour gagner en assurance,

- donner des pistes de recherche en faisant ressortir les intérêts, les motivations, les goûts et les valeurs de chaque individu.

Certes, de tels résultats ont depuis longtemps été soulignés dans les travaux portant sur le rôle des « conseillers » dans le développement de la carrière professionnelle (Bujold, Gingras, 2000).

Néanmoins, il convient d’ajouter que cette analyse n’est que le prélude d’un travail plus global sur l’impact des autres dans le processus individuel d’engagement dans une nouvelle carrière. Dès lors, quel est le rôle des autres (individu ou groupe) dans la décision de s’engager dans une nouvelle trajectoire ?

Dans quelle mesure l’intervention d’autrui conduit le sujet à ré-agir face à « une réalité qui [le] maintient [et] le retient » (Thévenot, 2000) ? En même temps, comment les dispositifs d’accompagnement et de conseil envisagent-ils la fonction des autres dans le développement du « pouvoir d’agir » de l’individu ?

Plus spécifiquement, si le « conseiller » dénommé parfois « facilitateur » constitue la figure emblématique de celui qui oriente l’activité du bénéficiaire et rend possible la transformation de son action, est-ce qu’il lui permet, pour autant, d’oser s’engager sur un nouveau chemin de l’agir professionnel ? Autant de pistes que de questionnements à poursuivre.