Un contexte social et politique porteur

Depuis 1946 et au niveau de la planification française, la formation a été longtemps considérée comme une des variables principales du développement économique. Dans la ligne de la théorie du « capital humain », les lois du 3 décembre 1966 et du 16 juillet 1971 sur la formation professionnelle avaient d’ailleurs fait de la formation professionnelle dans le cadre de l’éducation permanente une obligation nationale.

Rupture avec cette conception de « potion magique à tout faire » de la formation, le début des années quatre-vingt sera marqué, en France, par un changement de conception quant aux rapports entre les composantes du ménage à trois « formation/travail/emploi ». Le IXe Plan (1984-1988) rend compte de ce changement de perspectives. Adoptant une approche systémique, il préconise une stratégie globale : « seule une intégration étroite des dimensions emploi, organisation du travail, relations de travail, formation professionnelle, relance et restructuration de l’appareil productif est susceptible de répondre à la crise… » Cette nouvelle orientation politique a été développée à partir de 1988 sous le label de la « modernisation négociée », qui vise le développement des compétences, à la fois individuelles et collectives, des salariés et sa prise en compte dans la négociation collective. Complémentairement, le rapport Guillaume (1985) souligne que « la non-reconnaissance des acquis de la formation et l’absence de transférabilité des savoirs à l’extérieur de l’entreprise constituent un des obstacles majeurs ». Les résultats du recensement INSEE de 1982 faisaient en effet ressortir un déficit important de qualifications certifiées au niveau de la population française : 40 % environ de la population totale de 15 ans et plus, soit 17 340 640 sur les 43 040 220 recensés, déclaraient en effet ne posséder aucun diplôme. On retrouvait d’ailleurs dans les mêmes proportions que dans la population active cette absence de certification.

Partant du constat que cette dernière pénalisait des personnes qui ne voyaient pas prises en compte les compétences pourtant acquises « sur le tas », on pouvait légitimement se demander comment reconnaître ces acquis n’ayant pas été certifiés sous les formes officielles des diplômes et des classifications issues de la négociation collective des partenaires sociaux ? Comment prendre en compte lors d’une entrée en formation ou au moment d’une mobilité professionnelle de plus en plus fréquente les acquis expérientiels des personnes concernées ? Comment régler au niveau européen l’épineux problème de la correspondance des qualifications, condition nécessaire à défaut d’être suffisante de la libre circulation des personnes ? Ces interrogations furent à l’origine du développement en France de « reconnaissance de la validation des acquis » dans laquelle s’inscrit l’émergence du « portefeuille de compétences ». Concrètement, il s’agit de constituer un dossier réunissant l’ensemble des documents visant à faire le bilan des acquis d’expérience d’un individu, issus tant de sa formation, de son activité professionnelle que de sa vie personnelle et sociale.

Il incomba à Michel Delebarre, alors ministre en charge de la formation et de l’emploi, de mettre en œuvre cette politique nouvelle. Il la lança en mai 1985, lors d’une étape de son tour de France des régions à Châlons-sur-Marne. C’est à cette occasion que fut employé pour la première fois dans la bouche d’un décideur politique français le terme « portefeuille de compétences ».

L’inspiration nord-américaine

Le « portfolio » était toutefois largement pratiqué dans le contexte nord-américain depuis de nombreuses années comme en témoigne le recensement établi par Amina Barkatoolah (1987). Il y était défini comme un processus d’apprentissage par lequel une personne tente de démontrer, preuves à l’appui, la maîtrise qu’elle a de tout ou partie des apprentissages figurant dans des référentiels de cours, programmes ou emplois définis. Il se situait dans le cadre d’une politique globale de reconnaissance des acquis « extra scolaires », dont les trois principes clés sont rappelés dans un numéro spécial de la revue Éducation permanente par le québécois Gilbert Leclerc (1986) :

- la première est que l’apprentissage ne se fait pas seulement dans des lieux dits de formation, mais aussi à l’occasion des nombreuses expériences de vie professionnelle et sociale que connaît un individu tout au long de sa vie ;

- la seconde est qu’il est anormal, voire contre-productif, d’obliger un individu à réapprendre des savoirs qu’il maîtrise déjà ;

- la troisième est que tout un chacun devrait avoir le droit, moyennant preuve, de voir reconnaître ses « acquis » tant en formation que dans l’emploi.

Beaucoup diront qu’il s’agit d’idées de bon sens autour desquelles peut se faire assez largement et facilement un accord. On s’aperçoit vite qu’elles posent des problèmes d’application complexes, notamment dans la culture et tradition académique française, qui méconnaissait largement à l’époque la valeur des acquis de l’expérience et la multiplicité des sources de savoir. De manière plus générale, nous souscrivons aux analyses de Gaston Pineau (Pineau, Liétard, Chaput, 1991) en conclusion du colloque de Fontevraud de 1989 : au nom d’une « rationalisation quasi hégémonique et exclusive de la production, diffusion et utilisation des savoirs », « tout un social non institué s’est trouvé relégué au mieux dans la catégorie fourre-tout de l’éducation informelle et non formelle ».

Il faudra attendre le 21 septembre 1985 pour qu’un feu vert soit donné par la Commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle à une expérimentation effective de « portefeuilles de compétences » définis « comme l’ensemble des pièces qui attestent de compétences acquises par un individu non seulement dans le cadre de formations qu’il a suivies ou des emplois qu’il a occupés, mais aussi dans le cadre de la vie sociale et personnelle ». On affichait aussi la volonté politique de se démarquer du caractère normatif et standardisé du « portfolio nord-américain », dont Marthe Sansregret (1989) présente l’archétype, au profit d’une conception ouverte et éducative qui en fait un outil à géométrie variable selon les contextes où il est mis en œuvre. Il est aussi considéré pour les personnes qui le constituent et le font vivre comme un vecteur individuel de gestion proactive de leurs apprentissages et de valorisation de leurs acquis.

Rejoignant ainsi les travaux d’une autre pionnière québécoise, Ginette Robin (1984), on considère la démarche « portefeuille de compétences » comme un processus qui commence d’abord par une reconnaissance de soi par soi, bien résumée par le titre d’un article de Jacques Aubret (1991) : « se reconnaître pour se faire reconnaître ». Il recouvre trois dimensions complémentaires :

- une fonction d’« identification des acquis d’expérience » et des savoirs maîtrisés attestés par des « preuves » dans le cadre d’une démarche dynamique d’auto-évaluation ;

- une fonction active de « garde-mémoire » qui en permet une mobilisation rapide dans le cadre d’une démarche de reconnaissance institutionnelle et/ou professionnelle ;

- l’acquisition d’un « réflexe portefeuille de compétences » qui conduit l’individu à garder au fur et à mesure de leurs acquisitions des traces et des preuves de leurs apprentissages.

Quinze ans d’expérimentations à la fois réussies et limitées

Un ancrage privilégié autour des programmes publics de formation professionnelle et d’insertion

De nombreuses expériences significatives furent engagées à partir de 1985 autour des initiatives publiques prises pour accompagner l’insertion sociale et professionnelle des jeunes demandeurs d’emploi.

Au niveau des actions de formation, les initiatives prises pouvaient aller de simples livrets de stage à de véritables démarches de « portefeuilles de compétences » en passant par des « carnets individuels de formation ». Une mention particulière peut être faite au Certificat de Capacité d’Insertion Professionnelle (CCIP) créé en 1984 par le ministère du Travail et développé notamment dans le cadre de l’Association pour la Formation Professionnelle des Adultes (AFPA). Le CCIP est délivré aux jeunes de 16 à 25 ans qui ont suivi un stage de formation alternée en s’appuyant sur le contenu d’un livret précisant les capacités acquises avant et au cours du stage. On soulignera également le rôle moteur joué de 1988 à 1991 par le Crédit Formation Individualisé (CFI) et sa logique de parcours de qualification.

On assiste par ailleurs à l’époque à la généralisation des formations en alternance par la loi du 24 février 1984 ainsi qu’au développement de l’Apprentissage. Concernant principalement des jeunes en insertion sociale et professionnelle, ces formations alternées ont généré un grand nombre d’initiatives, dont rend compte un rapport-bilan établi en 1987 par l’ADEP (Dartois, 1987). Ces pratiques ont en commun de laisser une trace écrite et authentifiée des acquis de formation, qui peuvent trouver leur place dans un « carnet individuel de compétences ». Ce dernier peut également jouer un rôle de liaison entre le centre de formation et l’entreprise qui accueille l’alternant. Propriété du stagiaire, c’est un instrument qui lui permet, sur un plan personnel, de gérer sa qualification et, sur le plan de l’emploi, d’attester de ses compétences.

À un niveau déontologique, il était systématiquement souligné un principe de base : tous ces documents devaient rester la propriété du stagiaire, creuset central de sa constitution et responsable de sa maintenance et de son usage.

Sur la base de l’analyse d’expériences dans sept régions (Alsace, Centre, Franche-Comté, Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Picardie et Rhône-Alpes), Charles Rotschitz (1988) à l’issue de son rapport-bilan conclut que le « portefeuille de compétences » dans la diversité de ses formes constitue un instrument de reconnaissance des acquis des plus satisfaisants :

« Il concilie l’instantané et la durée, le formel et l’expérientiel, le formatif et le professionnel. La capacité des usagers à s’en servir dépend justement de son succès. Plus les différentes instances (d’orientation, de bilan, de formation, d’aide au reclassement, etc.) se réfèrent au portefeuille, en encourageant son usage, plus ils contribuent à l’actualiser et le compléter, plus l’usager sera enclin à s’en servir, donc saura s’en servir. »

Force est de constater toutefois que cette dynamique positive, génératrice d’un effet « boule de neige » est loin d’avoir donné lieu à une généralisation de ce type de pratiques : la mise en œuvre de « portefeuilles de compétences » reste l’affaire de militants et suscite bien des réticences. Par ailleurs, sa valeur d’usage social reste limitée.

Bilans de compétences et « portefeuille de compétences »

Dans le cadre de la politique de reconnaissance des acquis mise en œuvre par la Délégation à la Formation Professionnelle, une expérimentation de Centres Interinstitutionnels de Bilans de Compétences (CIBC) était également engagée depuis 1985. Si on reprend la définition donnée par Jacques Aubret (Aubret J., Aubret F., Damiani, 1990) dans son Guide méthodologique, et largement repris dans le texte de 1991 qui le légalise, « le bilan de compétences » constitue « une démarche personnelle, requérant une médiation sociale, d’identification des potentialités personnelles et professionnelles susceptibles d’être investies dans l’élaboration et la réalisation de projets d’insertion sociale et professionnelle ». On voit bien la parenté de ces deux approches d’exploration et d’orientation personnalisées. Aussi les textes ministériels de 1986 (circulaire du 14 mars et note technique du 30 juin 1986) prévoyaient-ils, lors de l’expérimentation des CIBC, de tester la constitution par l’intéressé d’un « portefeuille de compétences ». Dans le cadre d’une démarche formative globale, le bilan déboucherait sur la reconnaissance de compétences et il serait censé permettre l’amorce d’un « portefeuille de compétences », qu’il appartiendrait ensuite à l’individu de compléter et de faire vivre. La synthèse de l’expérimentation dans quinze CIBC réalisée par Bernard Barthe et Jean-François Hirn (1991) conduisit à relativiser cette « évidente adéquation » entre ces deux outils de reconnaissance des acquis : « dans le cadre de l’expérimentation, peu de centres ont imposé une formule-type ou systématisé la démarche, qui n’était pas prioritaire aux yeux des consultants ». Force est de constater encore aujourd’hui que la recommandation « d’apprendre au demandeur de bilan à gérer et actualiser son portefeuille de compétences de façon autonome » a été peu appliquée, même si certains centres de bilans ont pu développer des pratiques dans ce domaine.

École, universités et « portefeuille de compétences »

Des institutions universitaires ont pu proposer à leurs étudiants des démarches du type « portefeuille de compétences » soit à des fins de validation, soit pour faciliter leur orientation et le suivi de leur cursus.

Dès les années 1930, en liaison avec la structuration des écoles d’ingénieurs, le constat avait été fait que de nombreux salariés exerçaient de fait des fonctions de conception et de gestion de la production sans avoir suivi de cursus de formation. Ce constat avait conduit à créer, en 1934, par souci d’équité, le titre « d’ingénieur diplômé d’État ». Il était destiné à ces « ingénieurs maison » ayant acquis leurs connaissances sur le tas et étant reconnus par l’ensemble de l’entreprise pour leur compétence et leur rôle déterminant dans la bonne marche de cette dernière. Cette certification se faisait, et se fait toujours aujourd’hui, sur la base d’un dossier élaboré par le candidat et soutenu devant un jury. Ce dossier, qui s’appuie principalement sur les acquis d’expérience des impétrants s’inscrit tout-à-fait dans la démarche du « portefeuille de compétences ».

Plus récemment, l’Éducation nationale a décidé de faciliter l’accès des adultes à l’université, notamment dans les formations professionnalisantes. Des initiatives locales d’assouplissement des conditions d’entrée et de dispenses de cursus ont pu être mises en œuvre, dont l’exemple le plus poussé fut dès 1970 l’université de Vincennes/Saint-Denis. Mais ces ouvertures ont été confirmées et généralisées à l’ensemble de l’enseignement supérieur par le ministère de l’Éducation nationale au travers d’un décret n° 85-906 du 23 août 1985, dont l’article 5 stipule que « peuvent donner lieu à validation [...] l’expérience professionnelle acquise au cours d’une activité salariée ou non salariée ou d’un stage » ainsi que, ce qui constitue une révolution quasi copernicienne dans les milieux universitaires, « les connaissances et aptitudes acquises hors de tout système de formation ». En clair, ce texte, qui fut largement bien qu’inégalement appliqué, permettait à une personne de s’engager dans un cursus universitaire sans les diplômes préalables jusque-là nécessaires à cette entrée. Par expérience personnelle, dans le cadre notamment de Diplômes d’Études Supérieures Spécialisées (DESS), on témoignera que les candidats qui pouvaient s’appuyer sur un « portefeuille de compétences » voyaient leur chance d’être retenus considérablement augmenter.

Un certain nombre d’universités décidèrent également d’améliorer l’accueil et l’orientation des étudiants. Avec Marie Santiago (Santiago, Liétard, 1995), on a pu mener, à partir de 1992, une de ces expériences dans le cadre de l’université Paris Ill-Sorbonne Nouvelle. Dans le cadre des UV décyclées de préprofessionnalisation, il a été créé une UV PP801, d’une durée de 24 heures (6 séances de 4 heures) qui était destinée principalement aux étudiants de première année. Elle était censée permettre un travail de réflexion personnelle sur le projet professionnel et réajuster si besoin le cursus des études. Elle comportait la réalisation d’un « portefeuille de compétences » individuel, dont l’étudiant restait le propriétaire exclusif et qu’il commentait en fin de cursus en liaison avec son choix de carrière conforté par des rencontres avec des professionnels du secteur visé. Les retours des participants et le vécu de cette expérience nous apprennent deux choses :

- contrairement à ce que certains pouvaient penser, on constate l’étendue et la diversité des acquis dont ces jeunes étudiants font état ;

- beaucoup affirment qu’ils ont perçu l’intérêt de constituer un « portefeuille de compétences » et qu’ils le feront vivre à l’avenir, laissant ainsi penser que sera atteint l’objectif le plus ambitieux de cet enseignement à savoir que cette démarche « péripatéticienne » puisse se reconduire sur d’autres trajets.

Au vu de cette expérience, on est convaincu que l’acquisition du « réflexe portefeuille de compétences » devrait être intégrée dès le cursus scolaire de base. Force est de constater que cet apprentissage n’est pas proposé dans les programmes scolaires. À la marge de l’Institution, cela n’a pas empêché toutefois le développement d’initiatives.

La formation des agents de la formation, à la fois initiale et continue, peut constituer un vecteur pertinent de diffusion. Faire constituer aux formateurs pour eux-mêmes un « portefeuille de compétences » leur permet d’appréhender la démarche et être convaincus de son intérêt. Il s’agit aussi, pour reprendre le titre d’un article récent, de « développer leur qualification sociale » (Liétard, 2007). Engagé depuis le début des années quatre-vingt dans de nombreux cursus universitaires de formation de formateurs et notamment dans le cadre de la chaire de formation des adultes du CNAM, on a pu en effet régulièrement proposer, avec la complicité de quelques collègues militants, aux agents de la formation qui suivaient ces enseignements, enseignants ou formateurs d’adultes, des démarches d’exploration personnalisée qui incluaient souvent la réalisation d’un « portefeuille de compétences ».

Adeline Bidon (http://methylaine.blogspot.com/)

Entreprises et « portefeuille de compétences »

La prise en compte des acquis d’expérience n’est pas une pratique nouvelle du monde professionnel. Le compagnonnage en est la preuve. Les exigences du marché obligent toutefois de plus en plus les entreprises à anticiper les évolutions économiques et technologiques et à développer une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Face à l’évolution des techniques et à des phénomènes de mobilité irréductibles, le diplôme obtenu en formation initiale n’est plus suffisant pour faire carrière à vie : sans recyclage, il se révèle vite obsolète. Outre le développement de la formation continue, les entreprises sont amenées à prendre en compte des acquis professionnels, à recourir à des bilans professionnels et/ou à organiser des parcours de formation et d’emploi. Signe de cette évolution, les grilles de classification, issues de la négociation des partenaires sociaux, évoluent vers une reconnaissance des acquis de l’expérience, ne serait-ce que pour faciliter la mobilité interne, voire externe, des salariés. Cependant, sur les terrains, la reconnaissance de la compétence personnelle n’entraîne pas automatiquement la reconnaissance par les employeurs sous forme de qualification contractuelle et d’embauche.

C’est dans le cadre général de ce mouvement que se développent des « portefeuilles de compétences » à l’initiative d’entreprises, de branches professionnelles ou d’organismes collecteurs agréés pour gérer l’obligation de participation à la formation professionnelle continue des employeurs adhérents.

De manière plus générale, tout se passe comme s’il s’agissait d’une pratique qu’il ne serait possible de développer qu’en « temps de paix ». Les organisations syndicales de salariés s’interrogeaient sur le risque de réintroduction sous une forme nouvelle du « livret de travail » de sinistre mémoire. Ils craignaient en outre que le développement de la reconnaissance des acquis puisse se faire au détriment des formes classiques de validation (diplômes et classifications) pénalisant ainsi ceux qu’elle était censée mieux armer dans leur négociation en termes d’emploi et de formation. Les employeurs quant à eux ne tenaient pas à promouvoir à leur niveau une reconnaissance, qui leur serait opposable, de compétences, dont la plupart considéraient d’ailleurs qu’elles ne pouvaient être produites et certifiées qu’au sein de l’entreprise. Dans un contexte de crise (restructurations, mobilité forcée, délocalisation…), le risque est en effet important de voir substituer un système flexible de reconnaissance des compétences aux garanties sociales qu’offrait la validation par les diplômes nationaux et les classifications. On comprend également que les salariés eux-mêmes puissent s’interroger sur la valeur d’usage effective de l’investissement personnel lourd que représente la confection d’un tel document.

Face à ces réticences croisées et ces dangers de dérive, on ne s’étonnera donc pas du peu de développement des « portefeuilles de compétences ».

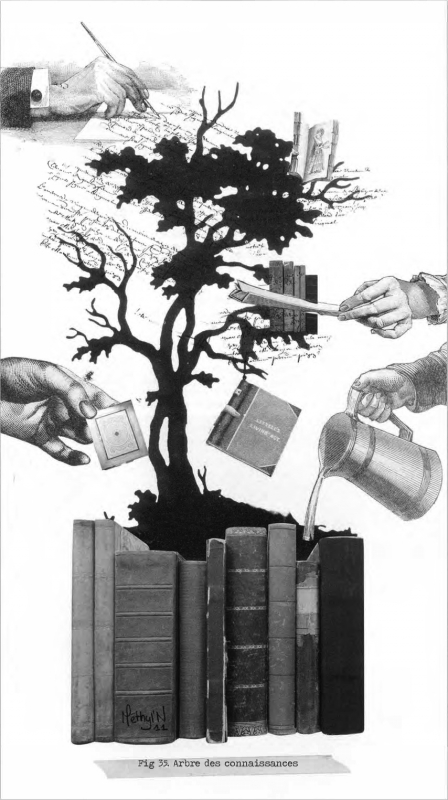

« Arbre de connaissance » et portfolio collectif

En novembre 1991, Édith Cresson confie à Michel Serres la mission de définir une université ouverte qui enseignerait les savoirs fondamentaux et validerait partout et en permanence les niveaux d’acquisition. Plutôt que de créer une nouvelle institution, Michel Serres et ses collaborateurs, notamment Michel Authier et Pierre Lévy (1992), décidèrent de s’orienter vers la définition d’un outil commun à l’ensemble des acteurs concernés par l’apprentissage et la formation. Ainsi était né « l’arbre de connaissance ». Ce dispositif ambitieux était censé permettre :

- de rendre visible la diversité des savoirs et des ressources cognitives de n’importe quelle communauté ;

- de faire communiquer l’ensemble des acteurs (apprenants, formateurs, employeurs, individus ou collectivités) impliqués dans les rapports au savoir ;

- d’évaluer tous les objets liés au savoir (systèmes permettant de marquer les acquis de savoir, compétences des individus et des collectifs, programmes, outils, opérateurs de formation…).

Dans un tel système, chacun se verrait doter d’un « blason cognitif » ou carte-mémoire personnelle contenant l’ensemble de ses savoirs ou savoir-faire sous forme de « brevets ». Il peut être complété par la création d’une banque collective de savoirs alimentée par l’agrégation de l’ensemble des « portfolios » individuels de ses membres.

Ce projet utopique n’a jamais été appliqué dans toutes ses dimensions. Il n’en reste pas moins qu’il préfigure le « management des connaissances » (Knowledge Management), un des fleurons d’une société dite « cognitive » et dont le projet de base est de « mettre en réseau les hommes et les savoirs pour créer de la valeur » (Prax, 2007). On notera également que l’association Trivium, créée en prolongement des travaux d’Authier et Lévy, a joué et joue encore un rôle non négligeable dans la genèse et le développement d’Europass (Passeports européens de compétences).

Que sont ces projets devenus…

La mise en œuvre depuis le début des années quatre-vingt de « portefeuilles de compétences » s’inscrit dans le cadre du développement d’une politique plus globale en France de la reconnaissance et de la validation des acquis. Comme j’ai pu en rendre compte par ailleurs (Liétard, 1999), cette orientation politique n’était pas évidente dans le contexte culturel français, qui a traditionnellement valorisé l’éducation formelle et les savoirs constitués par rapport à l’éducation informelle et aux acquis expérientiels et « buissonniers ».

Les innovations n’ont en effet de sens que si elles aboutissent à un changement durable des organisations et des pratiques. Trop souvent, on pense le changement sur le mode de l’expérimentation mise au point par des experts, impulsée éventuellement par des décideurs politiques et testée à petite échelle dans le cadre d’expériences pilotes organisées aux frontières des organisations par quelques marginaux militants, dont j’ai fait partie. Qu’en est-il de leur généralisation ? Si elles restent expérimentales et limitées quant à leur diffusion, elles masquent voire cautionnent un système qui fondamentalement ne bouge pas.

Trente ans après les premiers pas, on peut toutefois trouver des raisons d’espérer, et ce à plusieurs niveaux.

La reconnaissance et la validation des acquis de l’expérience sont devenues en France un fait social à part entière faisant l’objet de dispositions contractuelles et législatives. Pour ceux qui veulent s’engager dans cette démarche, « la loi de modernisation sociale du 17 juillet 2002 » offre une large avenue en ouvrant un droit individuel à la validation des acquis professionnels et en créant une nouvelle voie de qualification à part entière, complémentaire aux voies traditionnelles de la formation et de l’emploi. S’agissant de la diffusion de la démarche « portefeuille de compétences », on peut saluer la création du « passeport formation » institué par l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel du 20 septembre 2003 et repris par les textes contractuels et législatifs de la réforme de la formation professionnelle en 2009. Au sein du système éducatif, on peut aussi se réjouir de l’expérimentation décidée, pour les élèves du premier et second degré, d’un livret de compétences, partant de l’évaluation du socle commun de compétences définies à l’article L 122-1-1 du code de l’éducation. On peut en espérer la généralisation après le bilan prévu au 31 décembre 2012.

La politique européenne accorde une place centrale à la mobilité des personnes sur les marchés de l’emploi et dans les dispositifs de formation pour assurer la compétitivité, mais aussi l’inclusion sociale et la citoyenneté européenne. Dans cette politique une place centrale est occupée par le dispositif Europass (décision du Conseil et du Parlement européen 2241/2004). Parmi les outils préconisés, deux sont de la responsabilité des personnes : le curriculum vitae européen et le portfolio des langues. De nombreux programmes d’échanges ont également été engagés autour de la mise en place de portfolios. Nous participons d’ailleurs à un de ceux-ci, piloté par Pascale de Rozario du CNAM, dont l’objectif est l’expérimentation et la diffusion d’un e-portfolio1. L’objectif est ambitieux puisqu’il s’agit « de construire, sur une base transnationale et interculturelle, une plate-forme d’autoformation permettant d’enregistrer des traces et des preuves d’apprentissages acquis dans des domaines différents (le travail, les systèmes éducatifs, la vie personnelle et bénévole correspondant aux catégories européennes d’apprentissage formel, non formels et informels) ».

Au niveau mondial, l’éducation informelle est de plus en plus reconnue par l’Unesco comme une des notions phares de l’éducation tout au long de la vie. Depuis la fin des années soixante, elle fait partie des institutions qui ont fait la promotion des apprentissages informels.

Au travers de ces axes novateurs, on constate donc indéniablement aujourd’hui des signes évidents de reconstruction des représentations, des attitudes, des projets voire de l’identité et des valeurs des acteurs. Ces « changements de lunettes » de plus en plus nombreux, à la fois des décideurs et des acteurs de terrain, laissent espérer que la mise en œuvre d’une politique de reconnaissance des acquis de l’expérience cessera d’être le fait, comme c’est d’ailleurs encore trop souvent le cas aujourd’hui en France, de militants pour devenir une voie à part entière de formation et de qualification.