Écho d’une conférence sur la méthodologie de recherche scientifique1, cet article en relève ce qui interroge la psychologie : la psychanalyse peut-elle être considérée comme une méthode scientifique de recherche ?

Le TP-TD de psycho-physiologie, assuré en FPP par Monsieur Daniel Bret, maître de conférences, Université Lyon I, met en œuvre non seulement un enseignement autour de la question de la pharmacologie et des psychotropes, mais veut donner les moyens d’élaborer les relations existantes entre le fait psychique et le fait somatique. Pour ce faire, ce TP-TD s’appuie sur les travaux d’un précurseur : L’Esquisse d’une psychologie scientifique de S. Freud sert de levier initial à la réflexion. En effet, l’avancée des connaissances neuro-physiologiques autorise ce retour en arrière et nécessite la reconnaissance d’une dette. Dette qui se conjugue tant sur le contenu que sur la forme des travaux de Freud.

Devant la difficulté de certains étudiants à rédiger les élaborations de leur parcours en psycho-physiologie, Monsieur D. Bret a cru bon de faire intervenir Monsieur Salah Dalhoumi de l’École nationale supérieure des sciences d’information et des bibliothèques (ENSSIB) pour nous introduire aux aspects théoriques et pratiques de la Méthodologie de recherche scientifique2.

Les aspects pratiques de cette méthodologie définissent l’organisation du temps et de l’espace de la recherche (délais, documentation, retours vers le directeur de recherche, etc.). Cela était déjà proposé dans l’implicite du cadre TP-TD par un organigramme de lectures, de travaux pratiques, la rédaction d’un projet de monographie, l’exposé oral des résultats du travail et une communication écrite. S. Dalhoumi y a ajouté un schéma récapitulatif utile à toute démarche de recherche quelle qu’elle soit, afin que soient respectés les aspects économiques en temps et en moyens d’information, de vérification et de communication3.

Les aspects théoriques définissent et limitent ce que l’on peut appeler « recherche scientifique ». Ce sont ces aspects que je voudrais relever ici car ils permettent de poser une question intéressant la psychologie : La psychanalyse peut-elle (doit-elle ?) être considérée comme une méthode scientifique de recherche ?

Bases théoriques pour une recherche scientifique

Ces bases théoriques sont l’âme de la recherche scientifique.

- Tout commence par un postulat : le postulat d’ignorance qui se développe par

- un long cheminement

-

- d’abord le constat d’une problématique et l’élaboration d’un diagnostic

- lui-même traduit en modalités exploitables

- parmi lesquelles on peut repérer des variables

- que l’on met en relation sur trois voies principales :

- le savoir : la référence

- le savoir-faire : sérier la problématique dans le temps et dans l’espace (d’habitude, hier, ici… là…)

- l’art : oser l’hypothèse pour avoir un angle d’attaque original.

- De ce cheminement s’ouvre

- une discussion

- une démarche de vérification.

-

- Enfin, une « question principale » se dégage des observations, discussion et vérifications. Celle-ci s’ouvre sur de nouvelles problématiques.

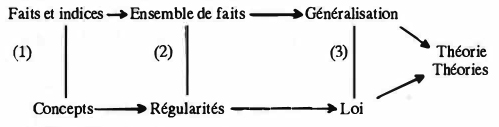

La démarche scientifique du chercheur professionnel peut se schématiser ainsi (schéma proposé par S. Dalhoumi) :

Faits et indices sont mis en rapport avec des concepts. Apparaissent des variables et des hypothèses (1). Les faits regroupés en ensemble de faits permettent par l’expérimentation de vérifier ou non les hypothèses (2), de dégager des régularités. S’il est possible de généraliser, alors vient l’interprétation (3), l’essai de donner un sens qui fait loi. De là naissent la ou les théories.

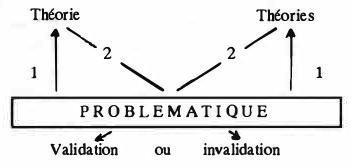

Une autre démarche, plus brève, serait celle de vérification des hypothèses par la confrontation à la théorie ou aux théories, pour les valider ou les invalider. Le schéma serait celui-ci :

Ce schéma correspond souvent aux dossiers de recherche produits par les étudiants qui confrontent leur pratique et les problématiques qui s’en dégagent, aux théories existantes.

De toute façon, une bascule s’opère dans la recherche scientifique : l’objet observé devient sujet de recherche, « question principale ». Ainsi l’on peut dire qu’il n’y a pas de recherche scientifique sans un cheminement qui parte d’un postulat d’ignorance et qui aboutisse à une communication. De ce fait la recherche scientifique est un acte social.

Psychanalyse et recherche scientifique

Est-il possible de mettre en relation ces deux concepts : la Psychanalyse et la Recherche scientifique ?

La démarche proposée par S. Dalhoumi me paraît répondre à deux aspects de la question

- La théorie de l’inconscient est-elle issue d’une démarche de recherche scientifique ?

- La clinique psychanalytique est-elle une méthode de recherche scientifique ?

Revenons rapidement au cheminement de Freud dont nous savons qu’il était neurologue chercheur de formation. C’est l’observation de Breuer sur un cas d’hystérie qui lui ouvre la voie de la psychanalyse. La « suspension du savoir » médical (postulat d’ignorance) avait servi de frayage à la « talking cure », selon l’expression-même d’Anna O.

Se lançant à son tour dans la pratique médicale, Freud utilise la méthode de Breuer. Du point de vue clinique il observe qu’un état séparé (hypnoïde ou refoulé) revient à la conscience, par le récit, avec les affects correspondants. Du point de vue de la théorie, il formule dans la Communication préliminaire ses premières hypothèses sur l’inconscient qui apparaît comme une solution à la compréhension de la conversion hystérique. Un cheminement commence.

L’observation clinique et la discussion avec des pairs, notamment Fliess, lui permettent de rassembler des faits, de poser des hypothèses et de les vérifier. Ainsi il passe de l’hypothèse de la séduction traumatisante comme origine des symptômes hystériques (1893) à celle des fantasmes sexuels refoulés et à la découverte du complexe d’Œdipe (1897).

En 1895 il publie ses recherches et hypothèses dans les Études sur l’hystérie. La même année, en juillet, il fait son rêve de l’injection à Irma. En octobre, il adresse à Fliess l’ensemble de L’Esquisse d’une psychologie scientifique. En 1898, il prépare la Psychopathologie de la vie quotidienne, rassemble les exemples qui lui serviront pour Le mot d’esprit. Il publie Les mécanismes de l’oubli et achève L’interprétation des rêves (sauf le chapitre VII). En 1899, publication des Souvenirs écrans et parution de L’interprétation des rêves que l’éditeur date en 1900.

Constatons combien toute la démarche de Freud a la forme d’une recherche scientifique. Chacune de ses œuvres aussi. Il part toujours d’un postulat d’ignorance. C’est pourquoi il présente des faits, les confronte aux thèses et concepts existants, rassemble des faits qui se ressemblent, en repère la régularité, ce qui lui permet de généraliser et d’élaborer une théorie. L’interprétation des rêves me semble être un archétype de cette démarche qui amène Freud à l’élaboration de la théorie du désir inconscient et à sa question principale : qu’est-ce que l’appareil psychique ?

Cette démarche confirme que le savoir inconscient n’est pas du côté du psychologue-clinicien. Il n’est accessible que par le langage verbal. Cela implique le changement de statut de l’objet observé. Ce n’est plus l’hystérie qui intéresse Freud, mais l’hystérique qui, avec Freud, devient sujet parlant, sujet d’une histoire qu’il raconte…

Voilà le point de bascule où l’objet d’étude devient sujet de parole, sujet de la recherche.

La clinique psychanalytique est née.

« L’objectif pratique de tout traitement consiste en ceci que tous les symptômes possibles sont levés et remplacés par des pensées conscientes. L’objectif scientifique, on peut le désigner comme l’entreprise de résoudre tous les troubles de la mémoire du malade. Les deux objectifs vont de pair. Quand l’un est atteint, l’autre est également acquis. C’est le même chemin qui y conduit. » (« Fragments d’une analyse d’hystérie », 1905, in Cinq psychanalyses, PUF, 1re éd. 1954, p. 10.)

En somme, recherche psychanalytique et recherche scientifique sont amarrées au discours du chercheur. Elles sont caractérisées par la déconstruction de l’objet de représentation en vue de trouver l’en deçà de la représentation… ouverture à d’autres questions. En cela Freud a bien ouvert la voie d’une psychologie scientifique.

En guise de conclusion

Ce TP-TD de psycho-physiologie se présente comme un emboitement successif de poupées russes. La méthodologie de recherche renvoie au discours du sujet parlant ; ce discours, aux phénomènes de représentation du monde, des objets, des mots ; à la physiologie de la représentation et tous les mécanismes psychiques qui y sont associés… la mémoire et l’oubli, le sommeil et l’éveil, le rêve, la somatisation et les symptômes, les régulations somato-psychiques… ; à la pharmacopée et les modifications somatopsychiques qu’elle entraîne à la psychothérapie comme modification des processus associatifs et du lien des affects et des représentations… et à l’intrication inimaginable de tous ces phénomènes.

Dans ce labyrinthe est bienvenue la voix qui annonce un chemin vers la lumière, celle qui enseigne le savoir-faire méthodique d’une recherche scientifique.

L’ensemble du TP-TD est d’une cohérence telle qu’il trouve un accueil favorable chez l’étudiant au moment où se profile pour lui la possibilité de poursuivre les études de Psychologie vers le DESS ou le DEA. C’est un précieux outil à qui fait ses premiers pas dans la recherche. Enfin, n’est-il pas nécessaire d’apprendre à penser pour pouvoir soutenir les arguments de la pratique de la Psychologie et maintenir toujours ouverte la question de l’homme ?