Introduction : le pouvoir comme tentative pour s’attacher

Le terme « pouvoir » peut être entendu dans deux acceptions différentes : d’une part, il désigne le fait de détenir une « autorité », d’autre part il peut signifier « la possibilité, l’éventualité » (Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition). Appliquée à la psychologie clinique, cette notion peut éclairer le comportement de certains adolescents en souffrance, dont on perçoit fréquemment, dans la pratique, une recherche de toute-puissance. Du point de vue de la pulsionnalité, elle illustre parfois la jouissance du contrôle sur soi-même ou sur autrui, mais du point de vue narcissique, elle peut illustrer une fragilité et une angoisse de désintégration associée telle que D.W. Winnicott la décrit : « la crainte clinique de l’effondrement est la crainte d’un effondrement qui a déjà été éprouvé. » (1965, p. 209). De ce point de vue, le sujet apparaît en proie à un vécu que l’on pourrait rapprocher de la notion d’ « instinct de cramponnement » (Hermann, 1972) lorsqu’il a le sentiment, précisément, de ne pas pouvoir se cramponner, en écho à une reviviscence des expériences agonistiques précoces. Il s’agirait alors de « se cramponner » au lien à l’autre dans l’attente de pouvoir intérioriser un lien d’attachement, dans un lien tyrannique en ce sens qu’il apparaît vital au sentiment de continuité d’existence du sujet. Cette notion de cramponnement s’inscrit précisément dans les prémisses de la théorie de l’attachement, dont John Bowlby sera le fondateur (1958).

Différents styles d’attachement ont ainsi été théorisés par Mary Ainsworth (1978), et répartis en trois catégories :

- L’attachement secure : la figure maternelle est disponible aux signaux de l’enfant, détient une bonne sensibilité à ses besoins et donne des réponses adaptées.

- L’attachement insecure anxieux-ambivalent : l’enfant cherche le contact avec sa figure d’attachement, manifeste une colère, des pleurs. Il peut être difficilement consolé.

- L’attachement insecure évitant. L’enfant ne sollicite pas sa mère à son retour mais entre facilement en lien avec l’autre adulte.

L’attachement désorganisé-désorienté a été ajouté à cette description et est défini par Mary Main et Judith Solomon en 1986 : les relations entre l’enfant et la figure d’attachement sont inattendues, imprévisibles pour l’enfant, incohérentes voire paradoxales et suscitant l’effroi chez l’enfant.

S’attacher, c’est intérioriser une « base de sécurité » selon Mary Ainsworth, qui permet de ne pas avoir systématiquement recours à la relation dans la réalité, dès lors qu’elle est installée dans l’intrapsychique. La relation devient lien d’attachement, et le sujet peut y avoir recours de son plein gré. Que se passe-t-il lorsque, pour des raisons diverses, cette relation n’a pas fait l’objet d’une intériorisation suffisante ? La prise de pouvoir peut-elle être entendue comme la recherche vitale de la relation à l’autre, comme un cramponnement dans l’espoir d’en intérioriser une forme de sécurité ?

Dans de tels cas de figure, certaines tentatives pour cadrer la toute-puissance des adolescents peuvent être perçues comme violentes parce qu’elles viendraient confirmer qu’ils ne détiennent aucun pouvoir. La question consistera alors à comprendre ce qui, dans leur quête de pouvoir, apparait aussi vital et comment leur permettre de retrouver un sentiment de libre-arbitre. Il s’agit alors d’identifier les possibilités d’accompagnement au plus près de l’endroit où le sujet se situe dans son développement psycho-affectif. En outre, le sentiment « d’avoir le contrôle sur sa propre vie » (Rutter, 1999, p. 137, traduction personnelle) a été décrit comme un facteur favorable au processus de résilience.

C’est dans cette perspective que proposons de faire ici le récit de notre rencontre avec Clarisse, dans le cadre de sa participation à une recherche doctorale portant sur les liens d’attachement en milieu scolaire.

De la dictature au libre-arbitre, le récit du parcours de Clarisse1

Clarisse est âgée de bientôt 15 ans au moment de notre rencontre. C’est une jeune fille à l’intelligence vive, qui verbalise facilement ses pensées et semble détenir une grande capacité d’introspection. Elle est curieuse, passe beaucoup de temps sur internet à échanger avec d’autres jeunes sur des forums. Elle est en outre dotée d’un sens de l’humour aiguisé et parfois cynique. Elle aime tenter d’imposer son point de vue, se comparant parfois à des dictateurs. Elle aime apparaître, sur les réseaux sociaux, sous l’apparence d’un Adolf Hitler tourné en ridicule.

Elle se décrit comme « rancunière », parfois « sympa » et « critique », ce qu’elle illustre immédiatement en commentant la couleur « marécageuse » de la pièce dans laquelle nous nous rencontrons. Elle passe beaucoup de temps sur internet « pour oublier sa vie », dit-elle sur un ton semi-ironique.

Clarisse manifeste explicitement son sentiment de ne pas être libre de ses choix ni de sa vie d’une manière générale, ce qu’elle vit comme une grande injustice. Les aides lui sont, selon elle, imposées, ce qui représente à son sens une atteinte à « sa dignité ».

Après un parcours scolaire classique mais souffrant durant ses années de primaire du fait d’une difficulté à se faire des amis, Clarisse a intégré un premier collège en 6e au sein duquel elle était parvenue à nouer des liens. Elle a toutefois manifesté des problèmes de comportement tels que sa scolarisation n’a plus été possible, ses enseignants s’estimant humiliés, bien que cela n’ait pas nécessairement été l’intention de Clarisse, qui cherchait plutôt à fuir une situation anxiogène. Elle explique détester le silence, et aimer le bruit, notamment en milieu scolaire, lorsque la classe s’agite.

Si Clarisse garde un souvenir nostalgique de ce collège, elle garde au contraire un souvenir désastreux du second, au sein duquel elle a été scolarisée trois mois. L’ambiance y était bien différente, le cadre plus strict. Elle décrit ce lieu comme une « prison » où il y a « trop de cadre », et où « personne ne parle en cours ».

Ainsi, Clarisse est déscolarisée depuis une année, déscolarisation qu’elle vit comme insupportable. Un Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (ITEP) tente de l’accompagner depuis quelques mois, mais l’équipe se heurte au refus de Clarisse de toute forme d’aide dans ce cadre, qui estime ne pas en avoir besoin. Clarisse revendique explicitement son souhait d’être « normale » par opposition aux « cas sociaux » de l’ITEP. Clarisse n’a pas, depuis plusieurs mois, de bulletin de notes, ce qui ne permet pas une nouvelle inscription dans une scolarité ordinaire. L’ITEP n’a d’autre choix que de lui proposer une scolarité alternative, menée par l’enseignante spécialisée de l’établissement, ce que Clarisse refuse avec véhémence et semble lui faire vivre un sentiment de désespoir particulièrement intense que l’on entend à travers ses plaintes, voire ses insultes au sujet des personnes qui tentent de l’aider.

Clarisse est suivie par ailleurs par une psychothérapeute en libéral et par un médecin psychiatre, en raison de pensées suicidaires. Clarisse explique se soumettre à ces suivis parce que c’est une condition pour ne pas retourner à l’hôpital, puisqu’elle a été hospitalisée à quatre reprises depuis l’âge de 12 ans.

Rapidement, Clarisse évoquera avec nous son intention de se suicider à la rentrée prochaine. La perspective que cette rentrée scolaire se fasse sans elle lui est insupportable, tout comme la perspective d’être à nouveau hospitalisée. A plusieurs reprises, Clarisse nomme avec virulence et d’une affirmation inébranlable qu’elle estime être libre des choix qui concernent sa propre vie, et qu’il n’est pas question que quiconque lui impose quoi que ce soit.

Une rencontre avec l’enseignante de l’ITEP a été proposée à Clarisse qui l’avait acceptée. Mais lorsque l’enseignante lui a indiqué que cette scolarité adaptée était sa seule option, et qu’elle n’avait « pas le choix », Clarisse a quitté la pièce en criant et en claquant la porte, manifestant son besoin vital de libre-arbitre. Lorsque nous évoquons avec elle cette urgence à retrouver la norme scolaire « dans les sentiers battus », elle insiste : « je veux être sur des routes bien lisses que tout le monde a prises ». Estimant que cela n’est pas possible, Clarisse explique préférer se suicider que d’être confrontée à cette réalité qu’elle subit.

D’une manière générale, Clarisse semble souffrir d’un sentiment d’avoir perdu (ou de ne jamais avoir eu ?) de pouvoir sur sa propre vie : elle n’a pas choisi les aides qui lui ont été imposées (en milieu scolaire comme sur le plan thérapeutique et éducatif), elle n’a pas choisi sa scolarité (elle aurait souhaité rester dans son premier collège). Clarisse estime être en droit de choisir si elle veut mourir ou vivre. Nous comprenons que retrouver un sentiment de pouvoir, c’est, pour Clarisse, retrouver une forme de subjectivité sans laquelle la vie n’apparaît plus possible, subjectivité qu’elle semble paradoxalement retrouver dans le projet suicidaire annoncé. Clarisse nous laisse ainsi face à notre propre absence de pouvoir : que peut-on faire ? Se questionne-t-on.

Récemment, Clarisse a participé à une batterie de tests ayant conduit son psychiatre à poser le diagnostic de « trouble du spectre autistique ». Clarisse se dit particulièrement affectée par ce diagnostic, et manifeste une évidente colère face à ce terme, laissant entendre une atteinte narcissique majeure. « C’est une question d’ego », dit-elle, « la dignité, c’est tout ce qu’il me reste ». Elle souligne que le terme « d’autisme » est devenu une insulte dans la bouche de certains adolescents, preuve selon elle que personne n’aimerait recevoir ce diagnostic. Elle évoque en outre avoir activement modulé ses réponses pour, précisément, ne pas pouvoir être diagnostiquée, mais sa stratégie aurait dérapé et aurait finalement conduit à une conclusion qu’elle essayait précisément d’éviter.

Ainsi, la psychologue de l’ITEP a proposé à Clarisse de participer à ma recherche afin d’explorer son style d’attachement et d’approfondir ainsi sa connaissance d’elle-même ; l’objectif serait de favoriser le dialogue avec son psychiatre. Clarisse a accepté immédiatement, et a investigué sur internet la théorie de l’attachement. Elle m’explique se reconnaître dans le style « insecure évitant » et aimerait en avoir la confirmation. C’est la première fois que Clarisse choisit activement de rencontrer une psychologue.

Clarisse entrera alors rapidement dans la discussion avec nous, en présence de la psychologue de l’ITEP. Alors qu’elle explique sa démarche, Clarisse se qualifie de « juste introvertie », c’est-à-dire qu’elle préfère être seule qu’avec les autres, ce qui ne fait pas d’elle une personne autiste. Elle souhaiterait, dit-elle, développer des « arguments » pour pouvoir contredire son médecin. Clarisse a bien conscience que le diagnostic de TSA et le style d’attachement relèvent de deux conceptualisations théoriques différentes et ne s’opposent pas. Elle nuance toutefois qu’elle pourra au moins être vue autrement qu’avec un diagnostic qu’elle perçoit comme dégradant. On peut en outre penser que la théorie de l’attachement ouvre la possibilité de se définir au regard des relations que l’on parvient ou non à tisser avec les autres, et qu’une telle conception de l’identité suppose leur présence.

Malgré son désintérêt annoncé pour les autres, Clarisse passera du temps à échanger sur son téléphone, en même temps qu’avec nous, avec des « amis virtuels ». Alors que nous soulignons ce paradoxe, elle explique : « les amis virtuels on s’attache pas vraiment à eux. S’attacher ça sert à rien, tu parles de la même chose et tu pleures après » Nous demandons alors à Clarisse si cela lui est déjà arrivé : peut-être, elle ne sait plus. Mais en primaire, elle a vécu des moments très difficiles, dit-elle, avec des « hypocrites ».

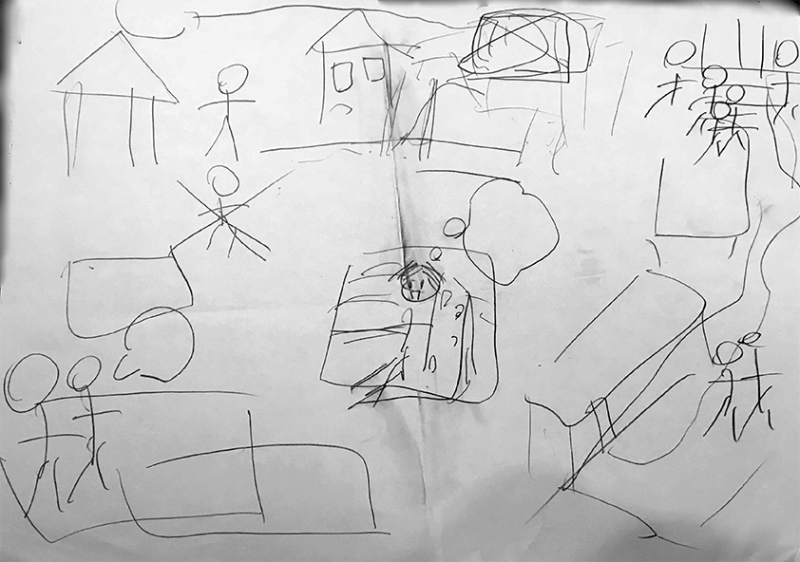

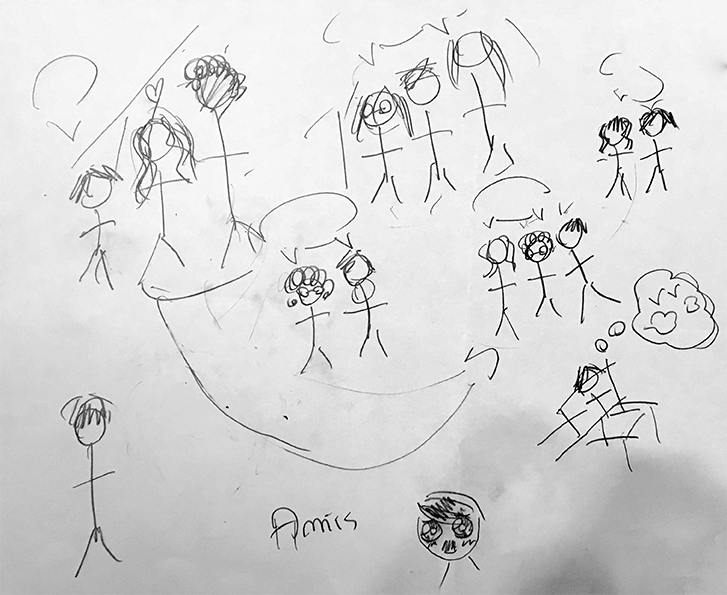

Un certain nombre d’outils lui sont proposés dans la passation du protocole (questionnaires semi-directifs, tests projectifs). Un moment clé semble avoir été la passation du « dessin de Resnik » (1978) qui consiste à dessiner le trajet du domicile à l’école : si elle en bâcle la production du point de vue graphique, Clarisse profite de l’occasion pour faire le récit de son année de 6e, la meilleure selon elle et à laquelle elle aimerait revenir. Elle dessine sa maison, elle qui marche à côté, jusqu’à arriver devant d’autres maisons, celles de ses voisins qu’elle décrit avec beaucoup d’humour, comme dans une forme de jeu. A l’arrêt de bus, elle « parlait avec des gens », explique-t-elle. Une fois dedans, elle s’asseyait seule et « pensait à des trucs, imaginait plein d’histoires dans (sa) tête ». Elle raconte alors ses souvenirs avec ses amis de l’époque, qu’elle retrouvait en sortant du bus et qu’elle choisit de représenter sur le verso de la feuille. Elle se dessine à nouveau systématiquement à côté de chaque personne, avec qui elle n’a plus de liens actuellement : ceux qui étaient amoureux en cachette, celle qui était extravertie, « grave drôle », celle qui était plus « mature et calme », celle qui était « dans son monde », celui qui « aimait les trucs d’horreur », ceux avec qui elle « jouait au poker »… Et même celle avec qui elle a entrepris de « creuser un trou pour sortir de l’école ». Clarisse casse deux fois la mine du critérium tant le tonus de son poignet est important, prise, peut-être, dans un mouvement d’angoisse et peut-être de tristesse liée à un sentiment de nostalgie. « C’était la bonne époque », commente-t-elle.

Figure 1 : Dessin de Resnik Recto

Figure 2 : Dessin de Resnik Verso

Lorsque nous questionnons ce qui l’a aidée à créer ces liens, Clarisse explique qu’une accompagnante d’élève en situation de handicap (AESH) lui a à l’époque été, là encore, imposée. Toutefois, elle trouvait cette personne sympathique et dotée d’un certain sens de l’humour qu’elle partageait, dans une forme d’accordage. « Parfois quand j’étais triste et tout je lui racontais mes problèmes et tout, et elle me consolait, genre c’était drôle. Et puis après on passait sur un autre sujet et tout, genre on pouvait vraiment discuter avec elle, et c’était bien. » Clarisse en garde un excellent souvenir, précisément parce que cette personne lui offrait une écoute mais aussi un peu de pouvoir. En effet, grâce à la présence de l’AESH, Clarisse estime avoir gagné en popularité : « elle m’autorisait à me mettre à côté de mes potes. Du coup je pouvais parler avec eux et tout ». Cette AESH a quitté l’établissement scolaire l’année suivante, celle au cours de laquelle Clarisse n’a pas pu être de nouveau scolarisée. Une autre AESH lui avait été alors attribuée, qui lui interdisait d’échanger avec ses camarades en classe, au motif qu’elle souhaitait « l’aider ». Clarisse explique que ce qui l’aidait à l’époque, c’était de pouvoir échanger avec d’autres jeunes, peut-être, d’intérioriser un lien là où il y avait déjà des relations.

Suite à sa déscolarisation, Clarisse a perdu tout contact avec ces jeunes. Clarisse semble alors en proie à un processus de deuil enkysté. Paralysée dans sa pensée par l’idéalisation de cette scolarité passée, Clarisse évoque l’insupportable et l’impensable d’une vie sans possibilité de retrouver ce paradis perdu. Il faudrait ainsi préserver l’objet idéal à tout prix, sans jamais pouvoir se confronter à la réalité de son absence. Clarisse ne peut non plus se confronter au vide ainsi laissé. Clarisse a en conséquence le sentiment d’une voie sans autre issue que sa propre mort, ou bien le meurtre du bon objet incorporé qui serait ainsi paradoxalement préservé en tant que tel. Tuer le souvenir, c’est lui permettre de ne jamais être remis en question. Ce qu’elle nomme suicide pourrait être associé à la notion de « suicidose » : « L’agir suicidaire à répétition résulte de l’intolérance au deuil et de la sidération de l’activité fantasmatique. Le travail de deuil est répudié par le sujet ; ce travail est expulsé sous une forme défigurée ; cette expulsion se traduit par l’imposition de dilemmes insolubles ; à ces dilemmes se voit soumis l’entourage, lui-même réduit à l’impuissance. » (Racamier, 1992, p. 85) Il ne s’agit, selon l’auteur, ni d’une forme de mélancolie qui serait associée au désespoir, ni à une forme hystérique malgré l’aspect grandiloquent du passage à l’acte annoncé. Il témoigne de l’impasse et du paradoxe particulièrement souffrant dans lequel le sujet se trouve, confronté à la perte de pouvoir.

Avant le collège, Clarisse semble avoir été confrontée à des expériences traumatiques en milieu scolaire, qu’elle ne souhaite pas se remémorer en entretien et qui semblent figer sa pensée. On peut penser qu’elle s’est alors employée à développer des comportements-alertes reçus par le milieu scolaire comme des troubles de comportement, ayant peut-être pour fonction de solliciter la protection des adultes. Lorsqu’elle découvre la bienveillance en milieu scolaire au sein du collège, Clarisse ne peut prendre le risque de renoncer à ces mêmes comportements, mais ces derniers aboutissent à une déscolarisation ayant produit une sidération telle qu’on peut penser qu’elle n’en a pas gardé de représentation claire, étant en incapacité de nous en expliquer la cause exacte.

A la suite de cet entretien, nous nous quittons pour quelques semaines durant l’été. Clarisse a réitéré son intention de se suicider à la rentrée. Même si son psychiatre a été alerté, Clarisse laisse en nous une forte inquiétude, comme pour trouver dans nos psychés respectives un lieu où accueillir sa détresse durant cette période douloureuse : il nous faudra nous aussi vivre avec l’impuissance.

Toutefois, Clarisse est bien présente au rendez-vous fixé en septembre : « je procrastine beaucoup » dit-elle, expliquant qu’elle a eu « la flemme » de se suicider comme annoncé. Clarisse rapporte en outre avoir réfléchi à nos échanges pendant l’été et explique avoir compris un fait important : « c’est l’ambiance qui me manque, pas tellement les personnes ». Un processus de deuil semble désormais possible, l’objet perdu n’étant pas constitué de personnes mais d’une « ambiance », c’est-à-dire d’une enveloppe affective et sensorielle (le « bruit ») qui peut être trouvée dans un autre contexte. Si, comme le souligne Marie Anaut au sujet du processus de résilience en milieu scolaire, « les facteurs de protection peuvent être basés notamment sur les liens amicaux noués avec les pairs, des contacts positifs avec un adulte et la possibilité de réussir et d’être valorisé » (2006, p. 33), Clarisse semble avoir perçu que ce n’est pas tant la réussite scolaire qui lui importe que les liens qu’elle a commencé à installer dans son fonctionnement psychique, au-delà de la réalité des relations dont elle n’a finalement plus réellement besoin aujourd’hui.

Le pouvoir prend ici son autre acception : celle de la possibilité, de la potentialité, même si l’on ne peut présumer de ce qu’il va advenir. En somme, c’est un « espace potentiel » qui s’ouvre « entre l’objet subjectif et l’objet perçu objectivement, entre les extensions du moi et le non-moi. Cet espace potentiel se situe entre le domaine où il n’y a rien, sinon moi, et le domaine où il y a des objets et des phénomènes qui échappent au contrôle omnipotent. » (Winnicott, 1971, p. 186)

Ainsi, Clarisse apparaît avoir identifié la perspective de retrouver une forme de libre-arbitre. Alors que le protocole de recherche s’achève, nous apprenons que Clarisse vient de formuler la demande de rencontrer l’enseignante de l’ITEP afin de discuter à nouveau d’une scolarité adaptée.

Conclusion

Au terme de cette réflexion, il apparaît que le sentiment de détenir une forme de pouvoir sur sa propre existence est un enjeu vital pour certains adolescents. Concernant Clarisse, si sa souffrance reste d’actualité, il semblerait que la possibilité de trouver un espace où sa capacité à prendre des décisions soit entendue lui permette précisément de ne pas avoir besoin de les prendre. On peut en effet souligner que Clarisse ne semble pas tant souhaiter mourir que souhaiter faire entendre sa subjectivité à travers l’acceptation inconditionnelle de l’autre de sa capacité à décider pour elle-même. Ce processus a fait l’objet d’un cramponnement, pourrait-on dire, à notre propre vie psychique lors de la séparation estivale. On peut souligner que si l’aspect vital de ce besoin d’accéder à un sentiment de pouvoir n’est pas entendu, le risque de passage à l’acte est bien réel. L’acquisition d’un sentiment de libre-arbitre semble permettre en outre de passer d’une recherche de pouvoir au sens de l’autorité que l’on tend à imposer à l’autre, ou bien à recevoir comme mesure de rétorsion, à un pouvoir en tant que possibilité, en tant « qu’espace potentiel ». Alors une aire créatrice semble pouvoir s’ouvrir et permettre de dépasser le recours à l’omnipotence.