Avant-Propos

C’est une salle de classe vide comme il en existe un peu partout dans l’école de la République. Une trentaine de chaises assorties à autant de bureaux, un tableau blanc et des néons qui grésillent. À une de ces tables, sur une de ces chaises, est assis Dimitri, élève de troisième dans un collège rural. Dimitri n’est pas très grand pour son âge, il porte des lunettes, un sweat trop grand et ses cheveux lui cachent une partie du visage. À côté de lui est assis son « copain, [son] pote », Arthur, élève de troisième également, les cheveux en brosse, plus grand et massif que lui. Sur la table à laquelle ils font face, trois gobelets en carton opaques sont disposés en ligne, une balle de ping-pong posée devant celui du milieu. Je suis assise face à ces deux élèves, je leur propose « un petit jeu, rien de bien compliqué, il faut trouver sous quel gobelet se trouve la balle ». Dimitri hoche la tête en souriant, il fixe les gobelets, bras croisés, en retrait sur sa chaise, Arthur quant à lui est penché vers la table, stoïque et concentré.

Je triche. Il n’existe pas une balle, mais deux, je vais faire perdre les deux élèves. Ils n’ont pas le droit de toucher les gobelets que je suis la seule à manipuler. À la deuxième manipulation, Dimitri approche sa main des gobelets, je lui demande de « ranger [sa] main », il glisse donc sa main dans la manche de son sweat et approche sa manche vide des gobelets, je précise « la manche aussi, il n’y a que moi qui aie le droit de toucher les gobelets ». Après trois manipulations, Dimitri et Arthur n’ont pas trouvé la balle plus d’une fois, Arthur fronce les sourcils et Dimitri sourit, il ne dit rien. Je quitte la pièce trente secondes, refermant la porte derrière moi. J’entends des rires derrière la porte, des éclats de voix et le bruit de balles qui tombent. Quand je rentre dans la classe, Dimitri et Arthur ont les deux mains dans la poche ventrale de leur sweat. Ils sont assis sur leurs chaises, me regardent en souriant. Je m’assois face à eux et leur demande quel gobelet cache la balle. Dimitri me désigne celui du milieu avec son menton, sans sortir les mains de sa poche. Arthur est stoïque. Je soulève un gobelet vide et souris, puis je soulève en même temps les deux autres gobelets : vides également.

Je demande « où sont passées les balles ? » et Dimitri me répond « Quelles balles ? Il n’y en avait qu’une ! ». Je ne sais pas quoi répondre et commence à rire. Dimitri se tourne vers Arthur et lui sourit, il hoche la tête. L’instant suivant, les deux élèves font sortir chacun une balle de leur poche de sweat en la faisant rebondir sur la table.

Plus tard en entretien, Dimitri déclare « vous avez dit “vous n’aurez pas le droit de toucher aux gobelets tant que je suis dans la pièce” […] c’était une invitation à le faire quand vous serez partie ». Pour lui « une interdiction, si on joue un peu sur les mots, ça peut être quelque chose qui nous permettrait de le faire d’un autre moyen ». Quand je l’interroge sur le rapt des balles en mon absence, il déclare « Je prends la première balle […] ensuite je vais la donner à Arthur. […] le seul moyen de gagner dans des jeux comme ça c’était d’éliminer les variables, mais pour le faire, je dirais que c’était le comportement d’Arthur et moi, on s’entend bien et du coup on voulait le faire avec camaraderie […] pour gagner à tous les coups ».

J’interroge Dimitri sur sa définition de la camaraderie et la relation qu’il a avec Arthur. Si Dimitri reconnaît avoir triché, il parle surtout de la « confiance » que Arthur lui porte et de l’« esprit de cohésion » dont ils ont fait preuve pendant l’expérience.

Introduction

Si, quel que soit l’âge ou l’environnement, la coopération se développe entre les individus (Axelrod R. & Hamilton W-D., 1981), il est des lieux d’expressions qui ne suscitent pas toujours son adhésion. Si coopérer comporte sa part de signalement social (Warneken F. & Tomasello M., 2009), ce comportement induit également un certain niveau d’élaboration moral. Se pose alors la question du référentiel des coopérateurs, les enjeux de l’entrée dans la coopération et avec qui cela est-il possible. L’étude développée ci-après se penche sur le cas particulier de la triche en milieu scolaire, fait social largement répandu, cette pratique s’oppose radicalement aux normes de l’École républicaine (Giust-Desprairies F., 2003). Si les motivations des tricheurs individuels sont aujourd’hui bien connues (Murdock T-B. & coll., 2001), celles des tricheurs en réseau le sont moins, et c’est sur ce comportement singulier que nous vous proposons de nous pencher désormais.

Approche théorique

Aider son prochain quand celui-ci est en difficulté, voilà un comportement unanimement valorisé. Il s’agit non seulement de 1) chercher à apporter du mieux-être à autrui en ayant pleinement 2) confiance en sa capacité à se saisir de l’aide proposée pour réussir et cela, même si 3) l’objectif visé diffère du sien propre et ne nous apporte rien (Warneken F & Tomasello M., 2009). Cela permet également de bénéficier d’une forte réputation sociale, être perçu comme un aidant, celui qui est fiable. Coopérer suppose également une dose d’humilité. Nous nous appuyons ici sur la définition de coopération proposée par Jean Piaget « tout rapport entre deux ou N individus égaux ou se croyant tels, autrement dit tout rapport social dans lequel n’intervient aucun élément d’autorité ou de prestige » (Piaget J., 1923, p. 226).

Il est possible de questionner l’existence d’une telle qualité de rapport entre deux élèves tricheurs. Pour cela, il est nécessaire de s’intéresser aux différents leviers qui sous-tendent l’entrée dans la triche. Loin d’être la spécialité des élèves français, de nombreuses études anglo-saxonnes se sont penchées sur le cas des élèves tricheurs, notamment dans les universités prestigieuses que compte le Royaume-Uni. Or, dans ces établissements, les comportements de triche individuels sont légion et posent de réels soucis de validation des diplômes obtenus. Les chercheurs qui se sont penchés sur ce phénomène ont alors tiré plusieurs conclusions de leurs recherches. La triche individuelle serait motivée par 1) une estime de soi dégradée, 2) un sentiment d’incompétence au regard de la réputation de l’université intégrée, 3) un stress généralisé, 4) un sentiment d’isolement des étudiants (Murdock T-B. & coll., 2001). En conclusion, l’entrée dans la triche individuelle suppose une certaine vulnérabilité des tricheurs.

Or, si la vulnérabilité précédemment évoquée est liée à un certain isolement, la triche en réseau suppose elle un collectif. Si nous abordons ce concept, c’est par ce que, de par sa capacité de régulation et de stabilisation, le collectif permet de définir une pensée et une morale commune, rompant l’isolement individuel en permettant de faire partie d’un ensemble structuré aux références partagées (Giust-Desprairies F., 2003). Précisons dès lors que le collectif ne suppose pas la dissolution systématique de l’individu, mais permet une intégration en conservant sa singularité. Il s’agit alors d’accommodation et non d’assimilation, cette notion supposant la conservation du système en effaçant les particularités individuelles (Clavel B., 2016).

La relation à l’autre est donc affaire d’équilibre permanent et la coopération suppose une bienveillance mutuelle, une logique du don/contre-don basé sur le principe de réversibilité (Mauss M., 1923). Cette logique d’échanges permanents permettrait de dépasser le modèle de valeurs morales dans lequel évoluent les individus concernés. Le changement de statuts qu’induit cette logique du don (le donateur devenant celui qui est redevable par la suite) permet effectivement de rediscuter toujours plus le système de valeurs morales en le mettant à l’épreuve à chaque transaction (Mauss M., 1923). Cette approche permet de mettre en perspective la question de la valeur attribuée aux idéaux moraux. En effet, en dépassant leur aspect rassurant, il apparaît que ces systèmes de pensées congratulent autant qu’ils condamnent. En contexte scolaire, la coopération est largement encouragée, ce qui n’est pas le cas de la triche, faisant l’objet de punitions variées ayant pour objectif d’annihiler ce comportement. Tricher, c’est alors s’opposer au cadre scolaire, à la loi de l’École Républicaine, mettre en péril l’équilibre de l’institution (Giust-Desprairies F., 2003).

Il est vrai que le tricheur rebute. Que ce soient les humains comme les grands primates, tout acte séditieux provoque du dégoût, la triche n’y fait pas exception (Darwin C., 1872). Cependant, si les tricheurs sont si répandus, il faut bien interroger les raisons de cette répartition, en admettant qu’elles puissent être autres que le dégoût de soi, une estime dégradée et un profond sentiment d’isolement.

À contrario des actes séditieux justement, les comportements altruistes, socialement valorisés font partie intégrante du processus de socialisation, expliquant, en partie l’augmentation des comportements d’aide avec l’âge (Warneken F & Tomasello M., 2009). Ces comportements d’aide peuvent être regroupés sous le concept d’altruisme.

L’altruisme est une aide émotionnelle, fonctionnant en résonance avec l’état émotionnel d’autrui. Selon les auteurs, cette aide aurait une composante instinctive, incluant une méconnaissance partielle des capacités réelles d’autrui à atteindre son objectif. Il s’agirait donc d’une sensibilité immédiate aux besoins d’autrui excluant une lecture objective de la situation.

Évoquer autrui nécessite de définir l’altérité. Le concept de mitoyenneté tel que défini par Philippe Meirieu & coll. (2009) induit une logique de proximité comme levier au comportement d’aide. Il s’agirait donc d’une capacité à développer une attitude bienveillante et altruiste plus naturellement à l’égard de ses pairs. Renforçant le concept précédent, celui d’égalitarisme suppose une aversion pour l’inégalité entre les pairs (Fehr E & al., 2013), aversion qui a tendance à diminuer à l’adolescence, les individus adoptant plus fréquemment des logiques d’équité, considérant l’implication individuelle.

Afin d’orienter notre réflexion, il est intéressant de problématiser la persistance des comportements coopératifs en situation de stress et notamment de compétition. Il existe une congruence entre la coopération inter-groupe et la mise en compétition de ces derniers (Toppe T & coll., 2021) allant à l’encontre d’une approche supposant l’attaque d’autres collectifs dès qu’une hiérarchie résulte de l’épreuve engagée. De plus, si les tiers significatifs encouragent cette coopération, alors elle tend à se répliquer d’elle-même, sans amorçage. Aussi, faire une expérience positive de la coopération favoriserait sa reproduction. Cette approche fait échos à celle de Clavel B. (2016) selon laquelle l’individu doit être mis dans une situation féconde pour développer son autonomie morale, l’École semble alors être un endroit riche d’opportunités développementales.

Méthodologie

La coopération étant un mode de fonctionnement fortement encouragé en milieu scolaire, elle renforce l’implication des élèves dans les activités du groupe classe et entretien les relations positives entre tous les acteurs de la scolarité (St-Amand J. & coll., 2017).

La triche en réseau entre en cohérence avec ce mode de fonctionnement. Il s’agit donc de proposer un dispositif de récolte de données permettant de mettre en évidence l’entrée dans un comportement de triche en fonction du niveau de mitoyenneté éprouvé par les élèves et de questionner les leviers à l’adoption de ce comportement.

Une méthodologie mixte a alors été déployée, il s’agissait de :

- former des binômes d’élèves ayant une relation amicale ou inamicale,

- proposer à ces binômes une situation ludique où l’opportunité de tricher était présente,

- confronter les binômes ayant triché à leur comportement pour isoler ce qui sous-tendrait leur comportement. Un groupe contrôle constitué d’élèves seuls a été soumis au même protocole.

Ce protocole a été déployé sur dix mois (mars à décembre 2020) auprès de 127 élèves de quatrième et de troisième de la région lyonnaise (69). Les établissements participants sont issus de l’enseignement public. Dans un souci de standardisation, deux questionnaires évaluant le développement moral (Xu F & coll. 2009) et l’empathie (Favre D & coll. 2005 ; 2009) ont été distribués à l’ensemble des participants, ces derniers devaient les remplir avant de participer au dispositif expérimental.

Dispositif expérimental

Le dispositif utilisé s’inspire du protocole de Talwar V. et Lee K. (2002) mettant à l’épreuve la capacité à mentir ou à être honnête des enfants d’âge scolaire et préscolaire. Une figurine Buzz l’éclair était présente dans la salle et celle-ci devenait bruyante lorsque l’expérimentateur quittait la salle. L’enfant n’avait pas le droit de regarder la figurine. Au retour de l’expérimentateur, l’enfant devait dire s’il s’était retourné ou non, intrigué par le bruit du jouet.

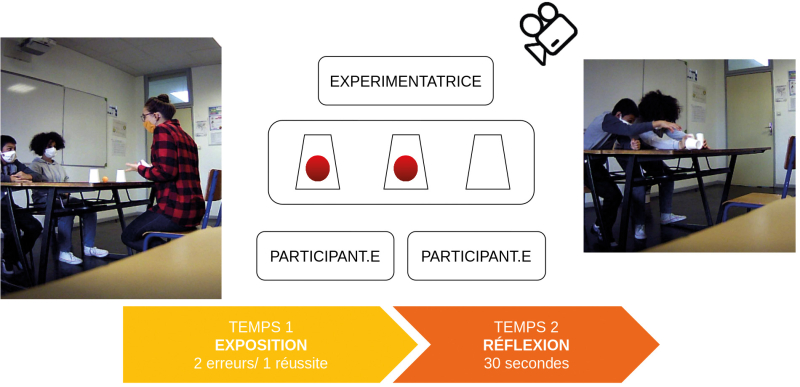

Afin de conserver l’aspect ludique de ce protocole, tout en l’adaptant à un public adolescent, le jeu du bonneteau, ou jeu des gobelets, a été utilisé. Il s’agissait d’un dispositif truqué, trois gobelets opaques étaient disposés sur la table face aux participants, deux contenaient une balle et un était vide. Une seule balle était montrée aux participants, à la suite de manipulations, le ou les participants devaient identifier le gobelet qui recouvrait la balle. Le nombre de bonnes réponses était contrôlé afin de respecter la même probabilité que le hasard (deux erreurs et une bonne réponse). L’expérimentatrice verbalise clairement qu’elle est la seule à avoir le droit de soulever les gobelets. Une quatrième manipulation est réalisée, mais avant que les participants ne se prononcent, l’expérimentatrice annonce qu’elle va les laisser réfléchir pendant 30 secondes, laissant la possibilité ou non de soulever les gobelets en son absence. Afin de s’assurer de l’authenticité des réactions, une caméra discrète captait l’intégralité de l’expérimentation, dissimulée dans un angle de la salle.

Figure 1 — Schéma du dispositif expérimental

Afin de ne pas interpréter un comportement comme relevant de la triche alors que le ou les élèves n’ont pas cette intention, le questionnaire issu de l’étude de Xu F & coll. (2009) leur était diffusé, identifiant leur capacité à différencier un mensonge blanc (dissimuler une vérité dans le but de protéger autrui) d’un mensonge noir (assumer une fausse information dans le but de blesser l’autre). Dans le souci de s’assurer des capacités empathiques des participants, un second questionnaire était également diffusé, permettant de ne pas interpréter un comportement comme relevant de la coopération si l’élève avait des difficultés à entrer en empathie avec ses pairs (Favre D & coll. 2005 ; 2009). Les données de ces deux questionnaires mettent en évidence des performances homogènes entre les élèves, permettant de se prémunir d’une surinterprétation des comportements observés pendant l’expérimentation.

Résultats

Les données récoltées mettent en évidence un engagement significatif dans le comportement de triche en fonction du dispositif de passation, les binômes trichent plus souvent (37 %) que les élèves seuls (5 %). La significativité de ce comportement a été évaluée via un test du Khi 2 d’indépendance (Khi 2 – 5,282 1 ; pvalue – 0,021 55).

En revanche, la qualité de la relation entre les participants n’apparait pas comme significative, les bons amis tricheraient autant (33 %) que les antagonistes (36 %). L’absence de différence significative entre ces deux groupes a été mise en évidence via un test du Khi 2 d’indépendance (Khi 2 – 3,345 7 ; pvalue – 0,067 38).

Entretiens d’autoconfrontation

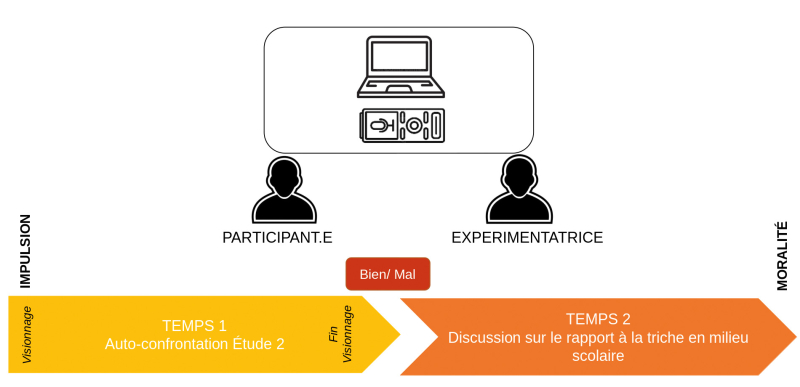

Fort de ces résultats, un entretien d’autoconfrontation était proposé à certains participants, tricheurs ou non. L’enjeu était de les faire revenir sur leur comportement durant la passation, leur capacité à reconnaître qu’ils avaient triché et les raisons qu’ils pouvaient mettre sur cette attitude. L’avant-propos reprend quelques éléments apportés par un participant, Dimitri, en entretien.

Figure 2 — Schéma du dispositif d’entretien

Résultats des entretiens

En entretien, les élèves ayant soulevé le ou les gobelets ont tous reconnu avoir triché, ils sont capables de définir ce comportement et l’identifier. Ils arrivent aussi à faire le parallèle avec la scène scolaire, bien que tous n’aient pas la même régularité dans la pratique de cette activité.

Si les stratégies déployées pour maximiser la rentabilité de la triche en commun occupent une place certaine dans leur discours (20,15 % d’occurrences), les élèves abordent beaucoup la notion de coopération (33,7 % d’occurrences). Cette notion elle-même regroupe trois pôles principaux : 1) la camaraderie, qui englobe tous les comportements de signalement et de réputation sociale (14,47 %) « J’aime trop les élèves de la classe […] je suis toujours là pour eux. […] des fois, ça arrive d’être en difficulté, du coup, parfois je les aide. », 2) la moralité soit ce qu’il convient de faire pour aider son prochain, ce qui est supérieurement juste (10,05 %) « cette personne va se faire punir et […] j’ai pas envie de voir une personne qui se fait punir en plus » ; « ceux qui sont des problèmes de compréhension c’est pas vraiment leur faute c’est pas eux qui ont choisi de mal comprend… De pas bien comprendre », et 3) le rapport à l’autre qui prend en considération la genèse de l’élève et de la relation qu’on entretient avec lui, sa qualité actuelle (8,93 %) « il ne fait pas exprès de ne pas apprendre. C’est pas lui qui, enfin lui il a essayé d’apprendre, mais il n’a pas réussi. » ; « [quand on envisage de refuser de tricher avec l’autre] même si c’est quelqu’un que t’apprécie pas particulièrement ça va engendrer encore plus de problèmes ».

Le rapport à la norme scolaire est lui très lointain, l’aspect transgressif apparaît peu dans le discours (6,10 %).

Interprétation des résultats et conclusions

Les données collectées éclairent certains leviers de l’entrée dans la triche. Tout d’abord, adopter ce comportement semble plus aisé en binôme que seul, et cela, peu importe la qualité de la relation que nous avons avec notre partenaire. Si ce qui prime dans le passage à l’acte, c’est avant tout l’élaboration d’une stratégie robuste permettant d’accomplir notre larcin, celle-ci est pensée au service d’une relation d’aide reposant sur une logique de camaraderie.

En cela, aucune hiérarchie ne prévaudrait, les élèves se supposent égaux face à l’adversité, ou se pensent comme tels. Cette logique reprend la définition de la coopération selon Jean Piaget évoquée précédemment (Piaget J., 1923, p. 226). Il ne s’agit pas non plus de faire preuve d’autorité, mais de permettre aux autres élèves de tendre vers un mieux-être tout en ayant confiance en leur capacité à utiliser cette aide à bon escient. Enfin, l’objectif poursuivi par les tricheurs peut être le même ou différer, mais la logique de rétribution sociale ultérieure n’est jamais loin (Mauss M., 1923 ;Warneken F & Tomasello M., 2009).

Les tricheurs en réseau semblent se différencier des tricheurs solitaires (Murdock T-B & al., 2001), dans leur discours, nul propos ne traduisant une certaine vulnérabilité, au contraire, venir en aide à un proche en difficulté est perçu comme valorisant. Cette valorisation passe par le collectif (Giust-Desprairies F., 2003), les valeurs morales portées par le groupe classe occupent beaucoup de place dans le discours, au détriment de celles portées par l’institution. Une des illustrations est l’aversion pour l’inégalité (Fehr E & al., 2013), l’injustice de la mauvaise note pour une erreur de compréhension ou de conditions de travail satisfaisante est souvent évoquée.

Ainsi, le système scolaire fortement compétitif ne semble pas annihiler les comportements coopératifs (Toppe T & coll., 2021) entre les élèves, mais pourrait les renforcer. Ces résultats vont dans le sens d’un accroissement de l’autonomie morale des élèves dans des situations complexes (Clavel B., 2016), de formidables opportunités développementales.

Tricher en réseau, c’est bien faire l’expérience de la tension entre ce qui est promu par nos pairs et ce qui est proscrit par l’institution. C’est également problématiser notre rapport à l’autre, prendre en considération ses besoins et les nôtres, se découvrir partenaires quand rien ne nous y disposait jusqu’alors. C’est aussi déployer des stratégies ingénieuses, faire preuve de créativité au service d’un mieux-être collectif.

Fort de ces interprétations, tricher en réseau se présente non plus comme un problème à résoudre, mais comme une solution trouvée par le collectif, celle de la coopération œuvrant pour la réussite de chacun dans un système compétitif.