Simon Caruso (contact@simoncaruso.co, www.simoncaruso.com)

J’ai assisté à un nombre non négligeable de soutenances de thèses (en sciences sociales, du moins ; pour les autres, je ne sais pas). Assisté seulement, parce que – mais cela est une autre histoire – je n’ai jamais soutenu la mienne. Et le souvenir, globalement, que j’en conserve est celui de salles glauques, avec un impétrant inaudible (il tourne le dos à l’assistance) et un jury dont je ne peux pas dire qu’il manifeste un intérêt quelconque à ce qui se passe. Certes, j’ai quelques souvenirs totalement opposés : le plus fort est celui de la soutenance de T***. Cela se passait dans la salle de théâtre de l’université et je m’étais débrouillé pour la mise en scène : à angle droit, ouvert vers le public, d’une part une longue table pour le jury, d’autre part une petite table pour le doctorant. Cela permettait de voir, et d’entendre l’un et les autres. Et la soutenance s’est terminée, comme il est de coutume, par un pot. Quelque sympathique que cela ait pu être, j’en viens à regretter les rites d’antan. Et puis il y a aussi quelques salles prestigieuses, telles Louis-Liard à la Sorbonne. Mais comme il n’y a pas de micro (ou qu’on a oublié de le mettre), à part contempler les fresques puvis-de-chavannesques, on s’ennuie lorsqu’on est dans la salle.

Dans la seconde moitié du siècle précédent, en effet, alors que j’étais étudiant en droit, les professeurs faisaient leurs cours en toge, précédés dans l’amphi par un appariteur. Et un prof de droit, rencontré il y a peu dans un bus parisien, m’a dit un soir que les soutenances de droit se faisaient, encore aujourd’hui, en toge. Nostalgie ? Pas forcément. Soutenir sa thèse est, en effet, dans une vie d’étudiant, un moment important – tellement important qu’il est, souvent suivi d’une DPN (alias « dépression post-natale » ou baby blues). Et que ce moment important se passe de manière ordinaire est dommage.

Une écriture « canonique »

Avec d’infinies variations, dues à l’université au directeur de thèse, ainsi qu’au jury qu’il (ou l’impétrant) aura constitué, une thèse, caricaturalement – « idéal-typiquement », pour faire plus sérieux, en se recommandant de Weber – se doit de répondre à plusieurs critères.

Une écriture déférente

Le doctorant a une « cible » (pour parler en termes marketing !) : son jury. Il aura, ou non, composé celui-ci avec l’aide de son directeur. En tout état de cause (et, là encore, je généralise), il devra avoir fait le tour de ce qui a été écrit sur la question dont il traite, en n’oubliant dans sa bibliographie aucune des « sommités » du jury – eh oui, beaucoup de membres d’un jury se précipitent d’abord sur la bibliographie pour savoir si leur article, datant d’il y a vingt ou trente ans, mais fondamental, a bien été cité. Le nombre de notes de bas de page, d’op. cit. en ibid., est là pour témoigner de la richesse de cette recherche des Anciens. Et plus les références seront rarissimes (un article publié au milieu du siècle précédent dans une revue confidentielle et disparue), mieux ce sera. [À ce stade, je me demande comment quelqu’un de normalement constitué peut avoir la moindre idée originale…]

Le doctorant devra, ensuite avoir exposé sa problématique, ses hypothèses, avant de faire part de ses observations (le fameux « terrain »). [La question que je me pose ici : combien de thèses reconnaissent que leurs hypothèses de départ étaient fausses, tant nous sommes ainsi faits, nous autres humains, que nous ne pouvons « voir » que ce que nous avions conçu a priori ?]

Une écriture prudente

Les membres du jury sont supposés en savoir infiniment plus, sur le sujet dont il traite, que le doctorant qui y aura consacré (au moins) quatre ans. D’où une très grande prudence de sa part. Prudence qui se manifeste de diverses manières : utilisation du conditionnel, abus des « on peut penser que… », « il semblerait… » et, surtout, « parapluie » sous forme de citations : « Machin a écrit que… », « Truc a souligné que… » [Ce qui me fait penser, irrésistiblement au secundum Scripturas du temps où j’étais enfant de chœur – « selon les Écritures saintes »]

Tout dire : le poids de la thèse

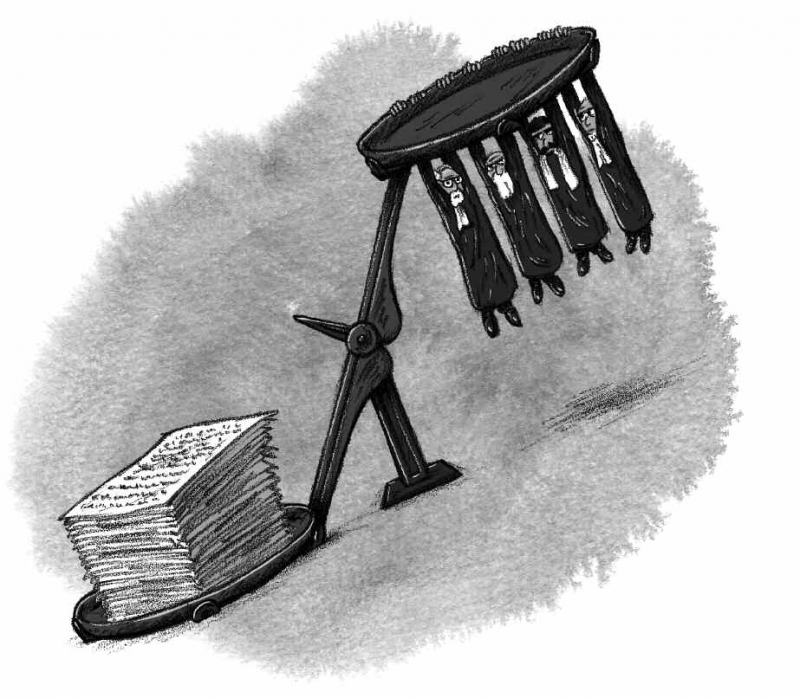

Là encore, en généralisant abusivement [n’est-ce pas un pléonasme ?] plus la thèse est lourde (en nombre de pages, cela va sans dire), plus elle sera considérée comme sérieuse – mais moins elle aura été lue in extenso par la plupart des membres du jury. Dans beaucoup de cas, ce qui est « développé » sur quatre cent cinquante pages, voire plus, sinon le double (sans parler, bien sûr, des annexes – au moins autant !), pourrait tenir sur deux cents pages. Mais qui osera soutenir une thèse qui ne pèse que deux cents pages ? D’où la tentation, compréhensible, de l’impétrant à allonger les citations au-delà de ce qu’elles sont censées éclairer, à multiplier les notes de bas de page (alias notes infra-paginales, pour faire plus chic), à citer dans ses verbatim d’entretiens des propos sans aucun intérêt (pour l’objet, pas, évidemment, pour le nombre de signes).

Une « cible » particulière

On l’a vu, la thèse est faite pour être soutenue. Certains, particulièrement naïfs pourraient s’imaginer qu’elle a pour objet de soutenir des hypothèses novatrices, de faire, ne fût-ce que modestement, avancer la connaissance, d’être, d’une certaine manière, révolutionnaire. Non point. C’est juste une formalité, dans laquelle, comme dans toute formalité d’ailleurs, tout ce qui est demandé est la conformité.

Et alors ?

On l’aura compris, dans les lignes qui précèdent, j’ai forcé le trait. Certaines thèses ouvrent de vraies pistes, proposent des hypothèses novatrices ; il y a des jurys attentifs ; il est des lieux qui ne sont ni glauques, ni pompeux ; il y a de vrais débats entre le doctorant et le jury…

Et alors ? Je continue d’estimer qu’une thèse, et sa soutenance, devraient présenter un certain nombre de caractéristiques. La première, qui va pourtant de soi, est que les directeurs soient à la fois plus présents pendant l’écriture, et plus exigeants quant au rendu final : combien d’amis ou de connaissances m’ont donné à lire leur travail, dont je me contentais de corriger les fautes d’orthographe et de typographie, parce que je ne voulais/pouvais pas leur dire que c’était mal construit, et écrit dans un charabia invraisemblable ? Il faudrait, ensuite, que la soutenance ne soit pas une formalité (dont la seule inconnue est de savoir quelle mention le jury attribuera), mais une réelle disputatio, et entre pairs. Certes, le doctorant n’est pas (encore) docteur, mais on n’est plus dans les préliminaires (au sens de Van Gennep), et le « soutenant » doit pouvoir faire preuve de pugnacité, d’originalité, et défendre son point de vue, en ne se contentant pas d’acquiescer en disant qu’il « va creuser ». Et sans doute, outre aux conseils d’écriture (qui n’existent, semble-t-il pas, en tant que tels), conviendrait-il de former les doctorants à la rhétorique (au sens noble du terme). Enfin, s’agissant du liminaire d’un rite, je souhaiterais qu’une soutenance soit empreinte d’une certaine – eh oui ! – solennité. Que ce soit, pour reprendre l’expression d’une docteure de l’Université de Nancy, un « mariage » – et pas une « passe » rapide dans un hôtel du même nom. Alors ? Toges pour tous, jury comme doctorant ? Pourquoi pas ? Remise d’une épitoge à trois rangs de « peau de lapin » (entendez : hermine) pour remplacer celle à deux rangs du Master 2, lors de la proclamation ? Encore, pourquoi pas ? Et je suis persuadé qu’une telle solennité, bien sûr, ne résoudrait en rien les problèmes, notamment professionnels, d’après-thèse, mais pourrait contribuer, utilement, à faire entrer, dignement, le nouveau docteur dans l’assemblée de ses pairs.

Dans un opuscule publié récemment : De l’écrit universitaire au texte lisible, Jean Ferreux propose un certain nombre de remarques, conseils, explications, tant en matière de style, de ton, que de présentation d’un écrit scientifique voué à la publication. Ce petit livre déroge au principe du refus de l’auto-édition, pour, espère l’auteur, le plus grand bien des futurs auteurs et des lecteurs…

L’ouvrage est organisé en deux parties : la première, qui vise à présenter les différences de postures et de lectorat, et la seconde, sous forme de lexique, qui traite d’un certain nombre de points concernant quelques règles évidentes – mais souvent oubliées, voire ignorées – en matière de grammaire, d’orthographe, de présentation typographique. Il intéressera, bien sûr, les jeunes chercheurs, mais les moins jeunes y trouveront également d’utiles conseils – surtout s’ils publient chez de prétendus éditeurs, qui, simples intermédiaires entre l’auteur et l’imprimeur, sans aucune valeur ajoutée, réclament des textes « prêts à flasher ». Et s’il s’adresse principalement aux auteurs en sciences sociales, les chercheurs d’autres disciplines y trouveront également profit.